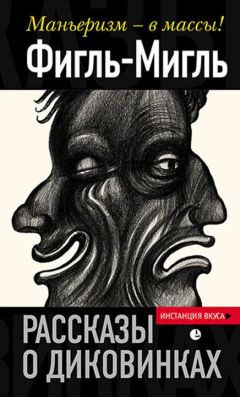

Текст книги "Рассказы о диковинках"

Автор книги: Фигль-Мигль

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Сочинитель просто одетый, с кротким видом, с книжкою в руке… прихотливый в своих заблуждениях… всегда ищущий собственных кривых путей… очень увлекавшийся тонкими рассуждениями о ничтожнейших предметах… и эти предметы мечтаний приобретали в конце концов такую осязательность, что он приходил в отчаяние, как будто утратил их… Жизненных сил у него было ровно столько, сколько нужно, чтобы страдать от суеты… Как-то этот мерзавец не вылезал из постели три дня подряд. И он был здоров – не мог вынести встречи с окружающим миром, только и всего… Его ничуть не интересовал этот скучный и одновременно опасный мир, который не мог предложить ему ничего ценного и от которого он даже не знал, чего хотеть… Предоставив событиям идти своим чередом, сам он бездействовал и всё больше замыкался в себе, ибо то необычное, что вокруг него творилось, было ему несносно и в большом, и в малом…

Жить и умереть в родном доме казалось ему известным протестом против духа времени… Он так долго об этом размышлял, что уже начал это проповедовать… Он разговаривал сам с собой в углу. Он старался сдерживаться… К чести его можно сказать, что фразы его звучали бы совершенно ясно, если бы ясными были хоть изредка его мысли… Он был очарован тем, какие они у него получались красивые…

Он имел то, что французы называют а plomb и что по-русски не иначе можно пере-весть как смешение наглости с пристойностью и приличием… Злословил он постоянно. Но это не мешало ему к кому-то действительно хорошо относиться, хвалить тех, кого он любил, и охотно делать им одолжения… то ли потому, что он сам ослеплён, то ли потому, что считает слепыми других… Я, видите ли, человек независимый, – говорил он. – Почему от меня требуют, чтобы я сегодня думал то же самое, что я думал полтора месяца назад? Если бы это было так, то моё мнение было бы моим тираном… Кроме того, он вообще обращал мало внимания на окружающих, даже когда перечил им…

Как только с ним заговаривали о его работе и особенно как только его самого просили рассказать о ней, он терял самообладание… Он просто был неукротимый, до раздражительности откровенный поэт, которого противоречия доводили до крайности, и который столько же был неспособен скрывать свои мнения, как и принимать чужие… Он не умел себя укрощать, и потому его жизнь растеклась и растаяла так же, как его поэзия… Никакие успехи не смягчали его гордости; бесчисленные неудачи не могли никогда его образумить… Славе его недоставало только Рима и Тита Ливия…

От русского поэта у него было только одно качество – лень… Как всякий заядлый лентяй, он пуще всего любил болтаться и трепаться там, где люди более или менее работают… и жил довольно счастливо, как все учёные педанты, хотя нельзя сказать, чтоб очень весело или разнообразно…

Со скуки мы подружились…

Он любил книги, но только не тех писателей, у кого была рука настоящего мастера, а тех, кто набил себе руку… Он всегда говорил, что своих советов слушаться не будет, потому что знает им цену… Он учил меня, что спокойствие – это только способность быть ко всему на свете готовым… Мне его мысли показались настолько нелепыми, а изложение настолько высокопарным, что я тотчас подумал о писательстве и спросил, почему он всё это не напишет… и сохранит для потомства, которое, конечно, благодарнее современников, завистливых, строгих и вовсе неспособных ценить дарования…

Всё время приходится выбирать между здоровьем и благоразумием с одной стороны и духовными радостями – с другой… Когда я анализировал собственные поступки, у меня являлась мысль, что интеллектуальные натуры менее других способны противостоять страстям, когда эти страсти просыпаются в них, и это, вероятно, объясняется тем, что у таких людей нормальная связь между действием и мыслью нарушена… Каждый, к кому я приходил наниматься на работу, сразу видел, что в действительности мне было плевать, получу я её или нет… Если я научусь расставлять словесные ловушки, то это избавит мои ноги от напрасного хождения… И может статься, что я удовольствуюсь подражанием только Амади-су, который без всяких вредных сумасбродств, одними лишь своими слезами и чувствами, стяжал себе такую славу…

Я лёг в постель. Сердце, душа, всё во мне превратилось в какой-то пчелиный рой, жужжащий, жалящий и беспокойный; я спал недолго и часто вскакивал во сне… Казалось бы, здравый смысл подсказывает, что нынче, когда эпоха расцвета человеческого гения клонится к закату, людям следует как можно больше читать и как можно меньше писать, но… область полномочий здравого смысла в жизни до смешного мала… поэтому люди читают мало, а пишут очень много…

Надобно, чтобы наперёд ты сам себя уверил, что ты великий муж, потом смело возвести об этом: одни по рассеянности, другие по лени поверят тебе, а когда и очнутся, то дело уже сделано, законность твоих притязаний всеми признана… Эти мечты напоминали мне, что раз я хочу быть писателем, то пора решить, о чём писать… Что касается самой книги, то, по правде говоря, я ещё не написал ни строчки. Но я уже много над ней поработал. Каждый день я беспрестанно думаю о ней…

Так я построил для себя мир, довольно причудливый и странный… Теперь моему падению рукоплескали, считая, что такова моя манера развлекаться… Некоторые осудили мой метод; а те, кто хвалил меня, поняли меня ещё меньше, чем все другие… Быть может, это так и нужно; но чему же тут радоваться?..

Ну вот и вся моя литературная деятельность. Разве что безмездно письма по редакциям рассылаю, за моею полною подписью. Всё увещания и советы даю, критикую и путь указую. В одну редакцию, на прошлой неделе, сороковое письмо за два года послал. Характер у меня скверен, вот что…

Но всё же, по возможности, мы должны стремиться пробудить у этих болванов жажду подлинных знаний.

Направление движенияВсё это нарастает постепенно. Ты начинаешь разговаривать сам с собой. Потом – пить в одиночестве. Потом – дрочить, даже когда есть возможность поехать или призвать. И когда приходит время философических бесед с телевизором, ты понимаешь, что адекватные реакции не вечны и нужно срочно пить транки.

После транков прекрасно спишь и рот открываешь только для того, чтобы почистить зубы. Искренность, дружелюбие, чувство приязни… Три основополагающих слова уже сказаны миру. Мир – понял, не понял, но отвернулся. Это только тебе кажется, что оскорблённо.

Транки великолепны и сами по себе, но сочетание с алкоголем делает их неотразимыми. Золотые сны о золотой стране: кусок того, кусок сего, границы размыты, всё зыбко, отчётлив только фон: вечное, безапелляционное великолепие. Сны, страны, безобразная земля. Где поставить ударение? Да какая разница.

До чего всё просто, но как обидно: простое полюбил только потому, что когда-то в начале карьеры слишком любил сложное. В начале карьеры всё это было – текучее, струящееся, красивое, невразумительное, упоительное, – нет чтобы сказать: дождь идёт, часы идут, жизнь проходит. Самые скудные слова прикрывают самые пышные чувства.

Я рассматриваю свой глобус. Мечты плывут разноцветными пятнами: где-то там есть влажные побережья, тучные равнины, пустынные плоскогорья, мозаика ландшафтов, столбовые дороги цивилизации, единственный в мире жёлтый, коричневый обрыв над невидимым морем. Он пуст, на нём есть место для белого дома с колоннами, но никакого дома там никогда не будет.

Часовые пояса. Ненаучное движение солнца по небу. Между Москвой и Камчаткой девять часов и десять тысяч километров. Между Камчаткой и Аляской шестьсот километров и двадцать четыре часа. Что за дела, откуда они берутся, эти лишние часы на такое скромное число километров. Что-то там пролегает, через Берингов пролив. Сколько раз мне объясняли – я всё равно ничего не понял. Вот она, реальность – всё та же самая условность. Километры всё же менее условны, чем время. Они думают, я прикалываюсь.

В текущей жизни обходишься тремя основополагающими словами. В жизни химер также присутствует устоявшийся набор слов: блеск, печаль, томный, героический, строгий. Ну ещё, конечно, нежный. Любимый эпитет и, поверьте, всеобъемлющий – и к закату можно прилепить, и к человеку, и к дыханию оттепели. У людей, закатов и оттепелей столько общего; главное, смотреть на них под правильным углом. С единственно верной моей точки зрения. Георгий Иванов тоже очень любил это слово. Как же когда-то чувствовали негу – а потом всё, конец. Чувство умерло, эпитет остался. Могила не осталась безымянной. Вот и носишь к ней цветы, до одурения.

Не хотелось мне писать о Георгии Иванове. Я бы лучше, знаете, о балетной пачке, заначке и даме с жевачкой. О чем-то таком, условно живом и безусловно положительном. Что может быть увлекательнее простой, скудной, размеренной жизни – если смотреть на неё со стороны. Богачи, которые обладают, не зная, всей роскошью мира и чувствуют себя обделёнными; их прелестная тоска по какой-нибудь блестящей дешёвке. И страх: жидкий или густой, животворный – содержимое вен жизни. Но, значит, Георгий Иванов.

Иногда мне кажется, что я – его воплощение, только не понимаю, кто из нас и за какие грехи таким образом наказан. Новое улучшенное издание, с рисунками в семь красок, критической статьей и разделом Dubia. Могу изложить его мысли его же словами. Могу так смотреть и так видеть, и так же не видеть ничего из того, что располагается прямо под носом. Нос, впрочем, у меня короче, но общий имидж, мне кажется, сходен – хотя это и дело вкуса. И, главное, меня уже воротит от Георгия Иванова так, как может воротить только от себя самого.

Самое смешное, конечно, в том, что на свете в настоящий момент наверняка присутствует ещё какое-то число людей, живущих в подобной уверенности, в подобном ослеплении. Целая армия георгиев ивановых, бесконечно гадких копий с гадкого же оригинала. Каждый ненавидит каждого, и все чего-то просят у муз. Муза, дай! Но музы сами жаждут, им уже нечего и некому дать. Музы устали давать без любви.

Да нет, ну что вы, у меня как раз очень ясно в голове. Порядок и связность в мыслях – моё главное достоинство, верный козырь в фальшивой игре с жизнью. Вышел первым ходом с козырного туза, круто? А король не бланканулся. Эти козырные короли на чужой руке – вы замечали, насколько редко они бывают бланковыми?

Почему, думаю я часто, откуда во мне такая уверенность, что эти замечательно связные и ясные мысли могут кого-то заинтересовать? Слова – как же они нежны – умирают, не коснувшись слуха, как умирает движение неуверенной руки, не посмевшей потянуться первой. Тихий ангел пролетел, а грубые люди говорят: мент родился. Или же, напротив, всё очень шумно и громко, а молчание и глухота – так, метафизические.

Мысли как таковые, слова как таковые. Вне приложения к практической задаче поучения, увеселения… Или вот ещё: литература как афродизиак. Для тех, кто не может без эстетики, да и с эстетикой не всегда. Невразумительное, упоительное, прекрасное. Мёртвое? Как посмотреть. Может быть, с другой точки зрения, чрезмерно живое.

Лихой сюжет. Тусклый сюжет. Отсутствие сюжета. Значит, такого не надо. А что надо? Как мне встать, лечь, сесть, повернуться, чтобы наконец вы остались довольны? Ну хотите, о книжках поговорим, что ли. Нет так нет, но почему? Литература! Гноище на пепелище. Золотые кошмары в золотой несуществующей стране. Там, где всё без улыбки, но всё несерьезно, где нет разницы между пророком и шарлатаном. Но почему – почему мне до сих пор так хочется рассказывать, хотя я и знаю, что никто не захочет слушать.

Тогда о фильмиках? О музыке? Рассказать вам какую-нибудь приятную увлекательную историю из моей не слишком увлекательной жизни? Ну как это зачем, для поддержания беседы. Для того, чтобы мне поддержать имидж, а вам – иллюзии. Читателя нужно бесконечно просвещать. Намекать, рекомендовать, навязывать, кормить с ложки, свободной рукой демонстрируя рецепт, сигнатуру. Одобрено Минздравом, но Минздрав предупреждает. Патентованные средства тем и хороши, что всегда есть крайний: патент или тот, кто его выдал. Минздрав в нашем случае.

Глотай, читатель. Тебя это не вылечит, но всё равно не ленись. Как урок в школе: учил-ка бубнит своё, дети – о своём, и все вместе исполняют некое высшее предначертание. Священный долг, о котором никто ничего не может толком сказать, но с ним как-то спокойнее. Придёт время – и латынь будем учить, как же вы думали. Нет, тоже не поможет. Зато привыкнете к метафизике.

Когда же вы поймёте, что я терзаю вас вовсе не из-за того, что мне нечем больше заняться. Пусть у меня и эффективное расстройство сна, хули мне сдалась эта пропедевтика. Мне неплохо и одному, да и какое может быть одиночество, когда есть телевизор. Зевнёшь, заснёшь, проснёшься, а там всё то же: клоуны, клипы, золотой кошмар. Тёплое тело книги под рукой – всё же лучше, чем человек или кошка. Буквы плывут перед глазами, а там, где обратная сторона глаз – это как тёмная сторона луны – проплывают мысли.

Нет, это не истерика. Вернее, я могу, конечно, написать в жанре истерики, но чувствовать себя при этом буду очень спокойным. Я смеюсь не для того, чтобы все увидели, насколько мне невесело. Смешно – вот и смеюсь. Неадекватные реакции.

Можно, я расскажу о Шатобриане? Алкеевой строфе? О том, как Герцен встретился с Печериным и что каждый из них при этом подумал? О Терри Гиллиаме? Кроненберге? «Гражданской обороне»? Новом альбоме «Ва-Банка»? Ведь я же не о себе, в кои-то веки. Я даже гордо и с радостью пожертвую той приятной историей, которую совсем уж было собрался поведать. Всё, что хотите, хоть Бритни Спирс. А что? В пошлости столько хорошего.

Самое светлое, что есть в жизни – закат, страница книги, дерево, неизвестно кем построенный дом – оказывается ненужным. Нужны рецепт, панацея. То, что должно защитить, избавить от страха. Взбодрить, что ли. Как кнут взбадривает лошадку, а поощрение – виртуоза. Виртуоз сядет на лошадку и бодро, не утрачивая мужества, доскачет до могилы. Я, правда, не думаю, что всё закончится так безболезненно – всего лишь могилой, – но это уже не мой профиль. В конце концов, глобус – это только глобус. В глубине души каждый из нас уверен, что земля плоская.

Но куда деваются эти проклятые двадцать четыре часа в Беринговом проливе. Вот что меня мучит.

Вдохновение for saleЕсли бы кто-нибудь когда-нибудь предложил мне писать рекламные стихи, или возглавить, при каких-нибудь курсах, группу слабоодарённых чающих, или служить в чистом, светлом и богатом офисе, осуществляя связи с общественностью, – я бы, конечно, сначала покобенился. Типа того, сказал бы я, не дело поэта эти ваши своекорыстные житейские дрязги, оплаченные чёрным налом. Дело поэта – изнемочь в борьбе, не с жизнью, так с непослушной девкой или глаголами второго спряжения, и уехать залечивать раны в свою подмосковную, а то и на Лазурный берег, к созданиям искусств, не случайно процветающих, и вдохновенья, не случайно вознаграждённого. Поскакал бы я туда и по дороге бы всё кричал и в окошко высовывался: подите вы, дескать, прочь, назло вам не умру от чахотки, и ты, Марья Петровна, злодейка, ещё пожалеешь, что на свет родилась, как увековечу прилюдно твои всё же ещё дорогие мне прелести.

Ты, брат, сказали бы мне, уж очень сильно заговариваешься, тебе простой вопрос предложили, культурно и без насилия, потому что хлопотал за тебя сам Иван Иванович, а не хочешь, так и не надо, ступай себе, скачи. И я, в этот момент уже приготовившийся с приличной кислой миной на всё согласиться, так бы и пошёл себе… Не случайно посланный.

Пошёл бы я восвояси, размышляя. Поэт стоит задом к жизни, размышлял бы я, лицом к Богу, и всё ему мнится, что он созерцает некие прекрасные отражения чего-то ещё более прекрасного; глаза закроет, а всё равно созерцает, спит – и созерцает, и даже зеркала не нужно, а жизнь, она пусть как хочет, лишь бы от неё пинок под зад не получить. И как добрался бы я до этой мысли, стало бы мне так грустно, так грустно… Сразу бы вспомнил, что восвоясях Марья Петровна уже поджидает, томимая недуховной жаждой и, кажется, голодом.

Марье Петровне, вы думаете, легко музой быть? Ей ведь, горе горькое, кушать необходимо, чтобы не утратили формы очарования и не увяли прелести; не в том я уже возрасте, когда увядшие прелести душу волнуют.

Пошёл бы я тогда, делать нечего, к Ивану Ивановичу. Я, Иван Иванович, собираюсь жить, сказал бы я, мало того, я собираюсь жить на гонорары, и получать их, соответственно, хочу не в какой-нибудь важной для тридцати снобов газетке, а от самого мироздания в вашем лице, из рук в руки. Предвижу возражения, но отметаю. Мне наплевать, что вам наплевать, я-то должен обедать. Раз уж создали, как того Шарикова, извольте кормить, и аванс на новые ботинки, а то посмотрите, что с вашим ковром творится, хотя ноги при входе добросовестно вытирал. Вот как из этих ботинок вода течёт, так и из меня льётся: сейчас жолчь пополам с досадой, а завтра, глядишь, и ода.

Не вопрос, сказал бы мне Иван Иванович, утром ода, вечером фуршет, и Марью Петровну привози, надоело мне всё по блядям да по блядям, и учти, что оды твои должны быть гладкие, аккуратные, холёные, с хорошим запахом, с приличными манерами и назиданием, и чтобы намёков в меру, и такие всё намёки, что хоть и на порок намекаешь, а выходит как бы в похвалу. Ну, сказал бы я, это как вам будет угодно, а только объясните поподробнее насчёт Марьи Петровны, бедной моей оголодавшей музы.

Тут Иван Иванович нехорошо бы так улыбнулся и сказал мне: всё ты понял, не про тебя девка, да ведь не навсегда забираю, а будешь излишне кобениться, самого раком поставлю, хоть и не извращенец я, прости Господи, а чего не сделаешь из педагогических соображений.

Я бы тогда немножко рассердился, в гневе убежал и дома написал ужаснейший пасквиль. Так бы и заорал на весь свет: я-то думал, Иван Иванович, вы демиург, священный крокодил и Молох, а вы, оказывается, обычный олигарх и подонок, и кровь младенцев пьёте не с сакральным значением, а так, в виде аперитива. Я бы это писал, имея в виду, что пасквили теперь лучше оплачиваются, чем оды, ну и, конечно, личной обиде дал бы волю, и честь Марьи Ивановны отстоял.

И так бы этот пасквиль потряс души сограждан, что я бы уже и не знал, куда мне от них деваться, от их искренней приязни, и точно бы ускакал с Марьей Петровной на Лазурный берег, куда подальше – но всё ж таки не так далеко, чтобы не могли туда дойти вещественные знаки этой приязни, и признательности, и признания. А Иван Иванович, такое дело видя, перетрусил бы, да и утёрся, и пожаловал меня генералом или хоть каким столоначальником какого литературного отделения.

Да, но это всё так, экзерциции и мечтания. Я иду сейчас по улице в красной косухе, осуществляю рекламную кампанию себя самого, а Марья Петровна вчера бросила меня, бедняжка, и так перед этим страдала и терзалась, что я уже был готов сам её выгнать. Я иду, улыбаюсь. Я думаю, что я прилично и бодро шучу, а вы думаете, что я ною. Я думаю, что я герой, а вы думаете, что я зануда. Я говорю: вот я… а вы мне на это, даже не дослушав: эка невидаль! И ещё: проходи, проходи, Иван Иванович подаст, если он сегодня в настроении.

Я пишу, живу, дышу – просто потому, что ничего другого делать не умею. Были бы у меня жабры – жил бы и дышал в воде, размышлял бы о своём, рыбьем. Но у меня лёгкие на земной манер. Я двуногое прямоходящее, без перьев и с широкими ногтями.

Ах, всё я вам наврал. Тяжело продать то, на что нет спроса, а косуху мне ещё только предстоит купить, если мы с мирозданием в лице Ивана Ивановича всё же условимся.

Характеры

ПредисловиеВсякая философия имеет только два основания: любознательный ум и плохие глаза. Не видя отчётливо самих явлений, мы полагаем, что силою мысли проникнем сразу в их сущность – и тогда, быть может, разум вернёт зрению утраченный мир. Легче творить, чем воссоздавать. Проще понять, чем увидеть.

Совокупность умозаключений, которую мы называем зрением, находится в состоянии вечной войны с феноменами. Их нужно счесть. Их нужно объяснить. Они необходимы даже солипсизму. Феномены сопротивляются – тем отчаяннее, чем недружелюбнее направленная на них мысль. Острые и тупые ножики мысли вонзаются в их беззащитные тела. Ежедневно, ежемгновенно совершаются бессмысленные убийства деревьев, камней, закатов, бессловесных и безропотных предметов обихода.

Но и человек, в ряду феноменов, корчится под тем же самым ножиком – ведь и человека проще познать, чем разглядеть, как он, например, сморкается. А. И. Герцен как-то с нечеловеческой проницательностью заметил, что клопы только потому живут счастливо, что не догадываются о своём запахе. (А то, разумеется, клопы бы коллективно удавились.) Можно добавить, что люди несчастны, даже если нигде вблизи не воняет. Даже если благорастворение воздухов. Они будут принюхиваться к своим догадкам.

Греческое слово «характер» происходит от глагола со значением «царапать, писать на камне». Предполагается, что это навсегда, и ты умрёшь таким, каким родился. Но люди не камни – попробуй на них что-нибудь процарапать. Плодотворнее писать стихи на воде: она утечёт не быстрее, чем изменится их автор. А каким он всё же был? Вот таким. Никаким. Никто не знает.

Если вчера, и сегодня, и сорок дней идёт дождь – будет потоп. А если человек сейчас – рассудительный, через час – простодушный, а через сорок дней мы собрались его вспомнить – то каким, интересно, словом? Как мы будем лепить светлый образ, имея в распоряжении только мгновенную смену обличий? Характеры неизменны, но человек не припаян намертво к какому-то одному. Вода принимает любую форму. Можно составить, изучить и описать коллекцию посуды. Что касается воды, то известен лишь её химический состав.

Все знаменитые моралисты пишут об одном и том же: непонимание, неуважение, беззащитность людей перед собой и друг перед другом. (Умные люди, любящие рассуждать, вообще очень трогательны.) Знаменитых моралистов не читают на том основании, что это было давно, и мертвецы успели умереть всерьёз (и ещё потому, что чужое остроумие быстро прискучивает). Да, наблюдал кто-то нравы при царе Горохе – а мог бы наблюдать круговорот воды в живой природе. Нравы, как мы видим, смягчились. Вода стала слаще и заметно проворнее.

Наблюдения бесполезны, если считать их основой для каких-либо выводов. Наблюдение может быть самоценным, но тогда не следует рассчитывать на многое. Можно смотреть, оцепенев, – и увидеть, как вода отражается в воде. Можно понимать, зажмурившись, – и убедиться в том же самом. Но если вы говорите: «самого главного глазами не увидеть», это означает только одно: пора купить очки.

Те самые, которые не пригодились злосчастной мартышке. Но обязательно сгодятся любознательному читателю басен – если тот не откажется, на досуге, взять у моралистов или живой природы пару грозных бесполезных уроков.

ФМ, лабрюйер

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?