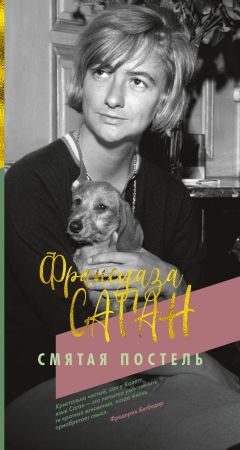

Текст книги "Смятая постель"

Автор книги: Франсуаза Саган

Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Глава 9

На следующий день, часов в одиннадцать, Беатрис, свежая, как акварель, и даже вызывающе свежая, качалась в гамаке. Эдуар сидел на садовом стуле в ужасном состоянии и старался на нее не смотреть.

– Я так прекрасно себя чувствую! – сказала Беатрис. – Это ужасно! Всякий раз после вечеринки я прекрасно себя чувствую. Сегодня, увы, придется работать.

Слово «работать» будто гонгом отозвалось в больном мозгу Эдуара. Беатрис засмеялась:

– У тебя убитый вид, Эдуар. А ведь весело вчера было, правда?

Ненакрашенная, в летнем халате, немного растрепанная, она казалась неожиданно юной и веселой. Она похлопала ладонью по рукописи, которая лежала рядом с ней.

– Вот, посмотри, – сказала она, – новое творение Рауля Данти. Он хочет в октябре начать съемки. Сюжет мрачноватый, но интересный. Ты не хочешь мне его почитать?

– Да, конечно, – сказал Эдуар. – Хорошая роль?

– Во всяком случае, большая, – сказала Беатрис, – как тебе известно, у Рауля есть деньги, чтобы снимать. Так что я в конце концов соглашусь. У Рауля всегда яркие вещи, грубоватые, но впечатляющие. И потом, мне нужны деньги. Впрочем, деньги всегда нужны. Не понимаю, куда они деваются… А что у тебя?

– О, у меня, – сказал Эдуар, – у меня есть авторские права; для Европы это не так уж плохо. Есть Курт, который занимается ими для меня.

– Тебе бы нужно все доверить Тони, – сказала Беатрис. – Она настоящая акула.

Эдуар рассмеялся:

– Но она сама сказала, что ничего не понимает в том, что я пишу.

– Тем более, – сказала Беатрис, – она будет злиться и продаст тебя вдвое дороже. Ты сейчас пишешь что-нибудь?

Эдуар вздрогнул.

– Я только начал, – сказал он, – ты видела, я писал в Лилле…

Он умолк, подыскивая слова. В это утро он не чувствовал себя ни красноречивым, ни уверенным в себе. Он предпочел бы поговорить о своей пьесе после любви, в темноте: будучи уверенным в себе как любовник, он, может быть, обрел бы уверенность и как писатель. Но сейчас, при свете бледного солнца, с гадким привкусом вчерашнего табака во рту… Беатрис протянула руку и нежно погладила его по голове.

– Знаешь, – сказала она, – если тебе неприятно, не рассказывай. Но мне-то как раз нравится, как ты пишешь. Мы ведь с тобой, кроме всего прочего, и друзья, разве нет?

Что-то было в ее голосе тревожное и нежное, что удивило Эдуара. «A-а, так это правда, – подумал он, – она действительно думает, что я слишком умен и слишком интеллектуален для нее». Конечно, вчера вечером она выставила его в смешном свете, но, может быть, только для того, чтобы почувствовать себя увереннее? Сейчас ее темные глаза смотрели на него без всякой иронии. Взгляд был внимательный, нежный, и Эдуар почувствовал дуновение счастья. Да, он ждал от нее чего угодно, но что-то в ней, как ни странно, не относящееся к области чувств, вызывало в нем неясное доверие. Когда-нибудь она, может быть, и будет мучить его, но никогда не оскорбит неуважением. В этом он был уверен. И возможно, даже страдания, которым она будет причиной, помогут ему найти наконец ответы на те вопросы, неисчислимые вопросы, что он никогда не мог ясно выразить, но которые теснились у него в мозгу с самого детства.

* * *

Беатрис улыбнулась ему, и Эдуару показалось, что она его поняла, что она знает все о нем, о себе, об их отношениях. Впервые в жизни у него появилось отчетливое и необычайное ощущение, будто они сообщники, товарищи (ими, в общем-то, и должны быть те, кто старается, каждый по-своему, конечно, но все-таки вместе, избежать присущего каждому одиночества). Однако ни он, ни она не согласились бы на товарищество, не захотели сделать его своим обычным состоянием, своим убежищем, потому что оно противоречило самой природе – природе взаимоотношений мужчины с женщиной, любящих и любимых, субъекта и объекта; товарищество, отменив соотношения силы и слабости, которые породили их любовь, которые поддерживали ее и теперь, превратило бы эту любовь во что-то искусственное и фальшивое. Но именно этой любовью, слепой, увечной, и дорожил Эдуар больше всего на свете – так иные матери страстно любят своего ребенка-дауна. Их любовь и в самом деле была необычным ребенком – покалеченная при появлении на свет, отвергнутая недостойной матерью и беспомощным отцом, через пять лет она тайно возродилась и восторжествовала в них. И Эдуар спрашивал себя: а что, если из них троих этот ребенок – самое живое и самое важное, даже если потом они откажутся от него?

– Я бы очень хотел почитать тебе то, что я написал, но не уверен, понравится ли тебе.

– Послушай, – сказала Беатрис, – прежде всего залезай в гамак, выпей горячего кофе и дыши спокойно. Но не глубоко: никогда не нужно дышать глубоко. Или делать зарядку каждый день, не надо бояться толстеть, не надо заботливо снимать макияж, а то погубишь себя за десять дней. Или за десять лет, что еще хуже.

Эдуар удивился:

– Ты не веришь в советы, которые дают журналы?

– Конечно нет! – сказала Беатрис и пренебрежительно потянулась. – Есть люди, которым это необходимо: всю свою жизнь они нуждаются в разрешениях и запретах. Теперь, например, они имеют право заниматься любовью вшестером, но зато должны непременно бросить курить. Слава богу, есть и другие, вроде нас с тобой, нашей консьержки из дома напротив и моего вчерашнего шофера такси, – люди веселые, умные, свободные… Должна сказать тебе, Эдуар, что я очень люблю французов!

– Да что ты, – удивился Эдуар, – а мне казалось, ты подсмеиваешься над ними. Над общедоступными ценностями, я имею в виду.

– Ничего-то ты обо мне не знаешь, – нежно сказала Беатрис, – ничего не знаешь и любишь меня. Как зовут твоего героя?

– Фредерик, – ответил Эдуар. – Молодой, немного сумасшедший, из добропорядочной семьи с правилами. В один прекрасный день он становится наследником огромного состояния и заставляет своих родных играть несвойственные им роли: мать должна влюбиться в него, отец должен его ненавидеть, сестра – внушать стыд, ну и так далее. Мало-помалу домашние так вживаются в свои роли, что сами в них верят и даже переигрывают; кончается его комедия очень плохо…

– Какая ужасная история, – возмущенно сказала Беатрис. – Кто ему дал право изменять людей?

– Поначалу он просто хотел, чтобы ему уделяли побольше внимания, – объяснил Эдуар. – Как хочется нам всем, и он надел на них маски. Но когда маски приросли…

– Прости, – сказала Беатрис, – телефон…

«Она поспешила в комнату», – «с облегчением» отметил Эдуар. Решительно, он ничего не умеет рассказать. Разозлившись на себя, он взял сценарий Беатрис и открыл его.

«Я не могу жить без твоей любви, – говорила героиня по имени Клеа. – Не могу дышать. Я хожу по улицам как автомат и не вижу, какого цвета небо. Мне нужно, чтобы ты любил меня. Моя кровь – это твоя любовь…»

«Ну и гадость», – возмутился Эдуар, но тут же расхохотался. Каждый в своем стиле, но и он, Эдуар, и этот самый Рауль или его литобработчик рассказывали одну и ту же историю: все та же извечная мольба, тот же ужас и то же требование – не бросайте меня одного! И нет смысла искать что-то новое. Всю литературу, всю музыку породил этот вопль, с самыми разнообразными выводами и последствиями; например, ревность, которая вдруг накатила на него: с кем это Беатрис так долго разговаривает? Почему так быстро соскочила с гамака (будто ждала телефонного звонка)? И благодаря кому она столь лестно думает о французах? Впрочем, мнение это Эдуар разделял. Наконец Беатрис вернулась и сказала, что Тони д’Альбре напросилась к ним на обед. Несмотря на отвращение к Тони, Эдуар почувствовал облегчение, и оно показалось ему унизительным и постыдным.

* * *

– Вы очаровательно смотритесь! Прямо рисунок Пейне!..[1]1

Пейне Раймон (1908–1999) – французский художник-юморист, создал образ пары влюбленных, популярный настолько, что его воспроизводили даже на марках и фарфоровых чашках.

[Закрыть] – воскликнула Тони д’Альбре. – А сад – настоящее чудо!

Садик возле площади Альма был и в самом деле нежданным чудом – здесь, возле самых Елисейских Полей, где ежедневно растрачивала свою жизненную энергию Тони д’Альбре. Она поставила рядом с собой тяжеленный портфель и упала в плетеное кресло.

– …Настоящий оазис, – продолжала она. – Париж невыносим! Беатрис, дорогая моя, Рауль оборвал телефон – спрашивал, согласна ты или нет. Ты прочитала сценарий?

– Когда я могла его прочитать? – поинтересовалась Беатрис. – Мы легли в четыре утра, разве нет?

– В половине пятого, – уточнила Тони. – Но я была в девять уже на ногах. Вам лучше, Эдуар? Мне показалось вчера вечером, что вы перебрали… Но я не забыла нашего разговора.

Эдуар покраснел. Уж не намекает ли она на их короткий разговор о Беатрис, которая стоит тут же? От этой женщины всего можно ждать. Вот она тут, коренастая, в английском костюме из бежевого габардина, с короткими волосами, живым взглядом и обведенными помадой тонкими губами; у нее безупречный маникюр и на указательном пальце – безвкусный, претенциозный восточный перстень, который подчеркивал маниакальную нервозность ее движений. В маленькой крепости, состоящей из непоколебимого здравого смысла, находчивости и честолюбия, какую представляла собой Тони, была только одна невидимая трещина – ее нервы.

– Я встретила Мэддисона, – сообщила она своим зычным голосом, – Мэддисона, собственной персоной! В «Фукетс».

Глядя на вопросительное лицо Эдуара, она пояснила:

– Не говорите, что вы не знаете Е. П. Мэддисона! Диктатор Бродвея! И мне пришла в голову гениальная идея, Эдуар: я отправила его на вашу пьесу. Пусть посмотрит. Он пойдет сегодня же, у него свободный вечер.

– Здорово! – восхищенно одобрила Беатрис.

– Именно такой театр они там сейчас и любят, – сообщила Тони, будто речь шла о необычных нравах папуасов, – и чем меньше они понимают в нем, тем больше им нравится. Я взяла на себя смелость сказать, что я ваш агент. Мэддисон мне доверяет, поэтому так надежнее. Кстати, а кто ваш агент?

– У меня нет агента, – вяло сказал Эдуар. – Курт первым прочитал мою пьесу, нашел для нее театр и занимается тем, чтобы ее поставили в Лондоне и Стокгольме.

– Нет агента? – не веря сама себе, спросила Тони.

Если бы Эдуар сказал, что он слепой от рождения или вскоре умрет, она не была бы так удручена. Беатрис рассмеялась.

– Эдуар – сирота, – сказала она, – он упал с неба прямо в гамак и только-только научился доверять Кати три своих рубашки…

Эдуар и в самом деле из деликатности и суеверия не держал у Беатрис своих вещей – ни одного костюма, даже халата – и поэтому сновал как челнок между маленькой пустой студией, где он жил раньше, и голубой спальней, которую считал своим единственным домом.

– Не смейся, – серьезно сказала Тони. – Эдуар, я не хочу вам себя навязывать, но вы знаете, как обо мне говорят?

Эдуар, который не знал ровным счетом ничего, с умным видом кивнул. Ему тоже хотелось рассмеяться.

– Полагаю, ни на одном углу в Париже, – продолжала Тони, – не найдется человека, который сказал бы что-то против меня. Я несколько резковата, это правда, потому что всегда говорю то, что думаю, и потому что безоглядно предана Искусству. Все мои подопечные прежде всего мои друзья. И это вы должны хорошенько усвоить, Эдуар: если вы станете моим подопечным, то станете моим другом. Прежде всего другом.

– А потом уже и десять процентов от прибыли, – кротко добавила Беатрис.

Не отвечая, Тони отмахнулась от ненужного уточнения.

– Речь не о деньгах. Эдуар живет не ради денег – я сразу это почувствовала. Эдуар – художник, моя дорогая… – с упреком сказала она Беатрис, которая голосом Тони продолжила:

– …И вот этому художнику я, Тони д’Альбре, гарантирую материальное благополучие и отсутствие всяческих проблем. Благодаря мне он сможет полностью посвятить себя Искусству. Тони д’Альбре – это чутье и эффективность!..

Она так похоже изобразила Тони, что Эдуар рассмеялся. Тони встала и подошла к гамаку:

– По рукам, Эдуар. Рукопожатие для меня заменяет любые контракты.

Эдуар в нерешительности взглянул на Беатрис, которая откровенно хохотала.

– Ты неподражаема. Тони, – сказала она. – Мы уже дошли до честного рукопожатия… Я так и думала! Эдуар, сделай милость, пожми ей руку, чтобы мы могли откупорить бутылку шампанского!

Эдуар повиновался, и Тони с достоинством вернулась на прежнее место.

– Надо начать с постановки вашей второй пьесы, – сказала она. – Хорошо бы, ее поставил Вудворт, например. Это было бы гениально – Вудворт.

– Но… – нерешительно возразил Эдуар, – в Лондоне ставят в версии Курта. Курт был там…

– Курт, Курт, – раздраженно сказала Тони, – ваш Курт – режиссер-интеллектуал, и он сейчас в моде бог весть почему! Американцы ставят совсем по-другому, уверяю вас… Пьесу-то написали вы, не так ли? И что? У вас ведь с Куртом нет контракта?

– Нет, – в отчаянии сказал Эдуар, – но ведь именно Курт… он помог мне в самом начале и…

– Так или иначе, – перебила Тони, – с Куртом или без него, но ваша пьеса будет поставлена. С вашим талантом… да, да, Эдуар, вы не можете долго оставаться в безвестности. Курту с вами повезло, поверьте мне. Не вам, а ему! Начиная с сегодняшнего дня всем этим займусь я. О, я появилась как раз вовремя! – сказала она.

И, будто подчеркивая срочность, она залпом выпила шампанское, которое ей протянула Беатрис. Эдуара мутило, ему совсем не хотелось шампанского. Однако из вежливости он допил свой бокал до конца.

– Дайте мне все ваши пьесы, – снова пошла в атаку Тони. – У кого вы их издаете?

– Дай ей пьесы и объясни их, – сказала Беатрис Эдуару с чуть заметной улыбкой. – А еще лучше – сделай краткий пересказ. Ты можешь прочитать нам лекцию прямо здесь вечером, при свете луны. И мы вместе с Тони будем учиться читать шифр и умолчания современного театра. У тебя будет крошечная группа очень послушных и старательных учеников.

Ее ирония звучала немного печально, и это удивило Эдуара. Он вопросительно посмотрел на нее.

– Пять лет назад, когда мы познакомились, ты был маленьким козленком. Помощник счетовода, или нет, страховой агент – так ведь? А теперь, мой дорогой бедняжечка, с твоим талантом и талантами Тони ты уже матерый волк. Модный автор – вот так-то.

– Ты имеешь что-нибудь против успеха? – осведомилась Тони.

В ее голосе звучали нотки сарказма, а взгляд, которым она обменялась с Беатрис, был полон чего угодно, только не дружеских чувств. Беатрис первая отвела глаза.

– Нет, – твердо сказала она, – я абсолютно ничего не имею против успеха. Кстати, об успехе, ты что-нибудь знаешь о нашем друге Жолье?

Эдуар вздрогнул. Вот уж о ком он не хотел и слышать, так это о Жолье. Жолье было под пятьдесят, красавец, весельчак с очаровательными манерами, пять лет назад он обворожил Эдуара широтой ума, остроумием, обаянием. Но, к несчастью, у Андре Жолье был театр, и, к несчастью, Беатрис понравилась ему как женщина, и вдобавок он считал ее одаренной актрисой; и он предложил ей две главные роли: одну – на сцене своего театра, другую – в своей постели. И Эдуара, который жил тогда с Беатрис уже два месяца, она просто-напросто выставила за дверь. Он так и не узнал – и это усугубляло его горе, – предпочла ли Беатрис Жолье только из честолюбия, или он привлек ее своим обаянием? Истина, что была очень проста, даже не приходила ему в голову: Беатрис любила Жолье, потому что он дал ей возможность состояться. Любила искренне, без всякой корысти и темных расчетов. Ведь если случается иной раз полюбить человека так, что лишаешься всего: ума, чувства юмора, отваги – то почему же не полюбить другого так, что в тебе заиграет и ум, и остроумие, и отвага? Скорее уж неестественно любить своего мучителя, чем того, кто дарит вам радость. Больше того, можно совершенно искренне любить мужчину за его деньги, если эти деньги дают возможность проводить время в мечтах о нем, получать от него цветы и ухаживать за собой, чтобы всегда ему нравиться.

Когда Эдуар познакомился с Беатрис, он был одно сплошное благоговение, отражение ее самой, которое она тогда искала. Но благодаря Жолье отражение могло стать реальностью. И Беатрис, зная, что в Париже есть тысячи красивых молодых людей, готовых в нее втюриться, и только один-единственный директор театра, который может сделать ей имя, невозмутимо отвергла Эдуара, сказав, что разлюбила его. Скорее всего, именно этого он не мог стерпеть. Если бы она стала обманывать его с Жолье, если бы взяла на себя труд лгать ему, скрывать от него свою новую связь, он бы мог утопать в ревности, может быть, даже в презрении. Но она была честна, и это было хуже всего. Она сказала: «Я больше вас не люблю», потому что так оно и было. Но ведь бывают ситуации, когда искренность, которой так добиваются все влюбленные в мире, добиваются хором и в одиночку, – бывают ситуации, когда искренность сродни презрению. Из-за легкости, очевидности и честности их разрыва у Эдуара осталось ощущение, что он был для Беатрис только уступкой чувственности, и к тому же не слишком удачной: слишком он был молод и неловок.

С тех пор он всегда будет чувствовать себя рядом с ней тем молодым человеком, которому она дала отставку в кафе на авеню Монтень, – дрожащим, растерянным юношей, которому отставка кажется скорее естественной, чем жестокой. И хотя на террасе кафе не было никаких зеркал, он по сию пору словно бы видел свое отражение: жалкий мальчишка в старом сереньком пиджачке. Память может быть столь же лживой, как воображение, и ложь ее может быть такой же жестокой. Как бы то ни было, но имя Жолье, по молчаливому соглашению, до сегодняшнего дня не произносилось обоими.

– Я столкнулась с ним вчера на Елисейских Полях, – сказала Тони, – он очень похудел… Однако насвистывал и гулял на солнышке как ни в чем не бывало.

– Как ни в чем не бывало? А что с ним такое? – спросила Беатрис.

– Ты не знаешь? Говорят, у него… ну, что-то вроде опухоли… ты меня понимаешь?

Тони понизила голос, однако шепот так не подходил ей, что вызывал содрогание.

– Что? Ты хочешь сказать, у него рак? – спросила Беатрис. – Объясни все как есть. Твои недомолвки в данном случае неуместны.

– Рак горла, ни больше ни меньше, – сообщила Тони. – Но он, похоже, не догадывается, вот и посвистывает себе, гуляя. Блаженное неведение…

– Только не у Жолье, – сказала Беатрис. – Уверена, он все знает. Это не блаженное неведение – это благосклонность, с которой он всегда принимал две вещи: жизнь и себя самого. А теперь принимает смерть и себя самого.

В ее голосе было столько тепла и нежности, что это растрогало Эдуара, вместо того чтобы раздражить. Он представил себе Жолье, который идет в сопровождении приятных воспоминаний на встречу со смертью, представил, как он гуляет, улыбаясь, под каштанами, которых больше не увидит в цвету. Он посмотрел на Беатрис: она сидела, откинув назад голову.

– Как красиво ты сказала, – произнес он. – О том, что Жолье благосклонен к двум вещам. Ты сильно любила его? Тебе его жаль?

Она повернулась к нему, и он увидел, что глаза у нее полны слез. Он почувствовал ужас. Нет, испугал его не соперник-мертвец, в Эдуаре не проснулось и тени ревности, – он испугался незнакомой женщины, нежной, чувствительной к участи другого, испугался сострадательной незнакомки, так непохожей на варварского идола, которому он поклонялся. Но Беатрис быстро успокоила его.

– Я плачу о себе, – сказала она, – как всегда. Не волнуйся.

Глава 10

Прошло десять дней, десять прекрасных, похожих друг на друга дней. Беатрис читала сценарий и ухаживала за растениями с таким знанием предмета, которого не было у Эдуара, а ведь он как-никак вырос в деревне. Она практически ни с кем не виделась. «У меня нет друзей, – объяснила она удивленному Эдуару. – У меня никогда не было ни желания иметь друзей, ни времени на них. Работа и мои любовники – этого мне более чем достаточно». Она говорила с какой-то спокойной гордостью, и он не знал, радоваться ему или огорчаться. Дружба была для Эдуара синонимом постоянства и доверия, но, похоже, для Беатрис оба этих понятия не существовали. С другой стороны, именно поэтому рядом с ней не было никого, кроме него. Она слушала пластинки, расхаживала по квартире, напевая, и время от времени, независимо от того, день был или ночь, говорила ему: «Иди ко мне. Давай займемся любовью», и звучали ее слова повелительно. Тогда они шли в голубую спальню, опускали жалюзи, отгораживаясь от солнца, и любили друг друга. Той весной Эдуару очень нравилась одна опера: он знал в ней каждую ноту, каждое изменение темпа и всякий раз старался, чтобы пик музыки совпал с пиком страсти, соединив стоны Беатрис со стоном скрипок. Пластинка не снималась с проигрывателя, и он с рассеянным видом почти всегда заводил ее. Беатрис заметила это, но ничего не говорила. Она была и странно стыдлива, и необычайно бесстыдна. Порой, лежа поперек кровати, полумертвый от усталости и жажды, Эдуар смотрел, как вытягиваются тени в садике, рассматривал четкие против света очертания гамаков и старого дерева. Непритязательная картина, несущая покой, неуместные декорации, не сочетающиеся со вздыбленными простынями, брошенной на пол одеждой, напоминали ему какие-то обрывки из стихов, которые он учил в школе, лет в восемнадцать:

«Прекрасны небеса, когда ты любишь и дружбой одарен, но я иду во мрак и там хочу остаться, немой и сирый, не видеть и не слышать ничего…»

…Строчки Рембо и спокойный голос Беатрис за спиной. Она разговаривала по телефону, и он слышал ее хорошо поставленный голос, даже продуманно поставленный, который всего полчаса назад был таким плохо поставленным и совсем непродуманно звучащим. Не оборачиваясь, не отрывая глаз от зеленеющего садика и раздуваемых ветерком занавесок, он завел руку назад и коснулся ее теплого податливого бедра. И тут он услышал, как снаружи неистовые и нежные птицы, будто неразумные дети, запротестовали против наступления ночи, которая неожиданно опустилась на них. Казалось, птицы предупреждают его о чем-то, призывают его быть внимательным, пристально всмотреться в светотени вокруг, проникнуться близким теплом; пусть отпечатается в его сознании, и навсегда, этот миг; потому что это миг счастья, и однажды, когда его уже не будет, когда оно пройдет, с ним останется воспоминание о счастье – прекрасное, как все, что прошло.

Он еще не знал, что память далека от эстетства, что у памяти дурной вкус, что утраченным счастьем покажется ему что-то незначительное и обыденное: например, Беатрис, что обернулась к нему, прежде чем сесть в такси. Если кто-то вас разлюбил, вы никогда не вспоминаете, как он говорил вам когда-то: «Я люблю тебя», а вспоминаете что-нибудь вроде «Прохладный вечер сегодня» или «Свитер у тебя длинноват». Не вспоминается одухотворенное наслаждением лицо, помнится лицо, мокрое от дождя, рассеянное, нерешительное. Будто память, как и разум, решительно уклоняется от велений сердца.

И вот в счастливые, спокойные минуты, то ли проникнувшись их покоем, то ли заразившись от Эдуара ощущением счастья, Беатрис смотрела на него и говорила: «Я тебя люблю». В ответ Эдуар улыбался, но не верил ей. Конечно, слова любви были по-прежнему сладостны, но казались репликой старой, забытой комедии, написанной им пять лет назад, в один из безумных дней. Больше того, ему казалось, что Беатрис фальшивит, играя эту комедию. Факт, что когда-то она его не любила, категорически исключал возможность ее любви и теперь. Он не знал, что безразличие возвращается точно так же, как возвращается любовь. Не знал, что время играет в странные игры, развлекаясь неожиданными поворотами, которые всегда озадачивают участников; и в один прекрасный вечер ты будешь смертельно желать того или ту, кого отправил к дьяволу десять лет назад. Беатрис редко говорила «люблю», но, сказав, погружала его в блаженство отчаяния; ему хотелось, чтобы она повторяла и повторяла их, чтобы она подтвердила их клятвой. Он говорил себе: «Это неправда», не понимая, что сказать надо: «Слишком поздно». А если сказать так, то придется объяснять самому себе, почему слишком поздно – ведь он все-таки с ней и он любит ее! – так что ответа на этот вопрос у него не было.

А пока он работал, и работал много, пьеса уже звучала в нем, словно обрела совершенно самостоятельное существование. Как-то вечером, чувствуя себя в ударе, он, выпив несколько бокалов портвейна с Беатрис, решился прочитать ей отрывок. Разумеется, он читал ей не первый акт, а то, что написал сейчас, во второй половине дня, и что казалось ему необыкновенно удачным. Беатрис, насильно втиснутая в толпу совершенно неизвестных ей персонажей, запуталась, занервничала и в конце концов заскучала. Чем откровенней она скучала, тем явственней сникал Эдуар, пока наконец не вскочил в полном отчаянии и не разорвал с трагическим выражением лица все свои листки, бросив их к ногам ошеломленной Беатрис.

– Ты права, – сказал он, – ты права, все это ничего не стоит!

Он ушел в спальню и бросился на кровать. Первым его желанием, как только гнев поутих, было восстановить в уме порванную сцену. Слава богу, он помнил ее почти наизусть, и, слава богу, в ящике стола у него хранились наброски. Он почувствовал громадное облегчение. Главное осталось: его текст. Мнение Беатрис вдруг показалось ему второстепенным. Впрочем, он тоже виноват: не надо было забивать ей голову монологом Фредерика, направленным против матери, не объяснив, чем этот монолог вызван. Никто, даже самые приверженные к нему критики не одобрят той ярости, какую он постарался в него вложить. Но теперь он должен одолеть равнодушие Беатрис, он должен, должен прочитать ей свою пьесу! До сих пор ни по отношению к нему, ни по отношению к его пьесам Беатрис не выказывала скуки. Может быть, именно потому, что ей скучно с ним? Сам Эдуар был так далек от скуки, каждый миг, каждая секунда казались ему такими хрупкими, такими наполненными, что ему и в голову не приходило спросить себя: Беатрис, которая держит в руках бразды судьбы, – что она думает об их одиночестве вдвоем? Может, он кажется ей заурядным, бесцветным во всем, что не касается любви? Может, ощущение нежности и разделенной радости существует только у него? А ведь и правда вполне возможно, что ей скучно с ним. Приговоренный к смерти никогда не скучает – но, может быть, зевает палач, поднимая топор?

Палач вошел в комнату с очень серьезным лицом и уселся в изножье кровати. Одну руку Беатрис прятала за спиной.

– Прости меня, – сказал Эдуар, – я вел себя нелепо.

– …И забавно, – добавила Беатрис, – оскорбленный автор рвет рукопись и бросает ее в лицо тупоумной публике. Я не знала, что ты такой обидчивый.

– Не обидчивый, – вяло возразил Эдуар, – просто, читая, я понял, что все это никуда не годится…

Беатрис перебила:

– Нет, не пьеса никуда не годится, а не годится так плохо ее читать, бедный мой Эдуар. В следующий раз ты дашь пьесу мне, и я сама ее буду читать. Держи.

Она протянула ему возрожденные из праха странички. С помощью скотча ей пришлось решить затейливую головоломку.

– Вот твоя пьеса. Не выношу, чтобы, рассердившись, что-то уничтожали. Редкий дар у того, кто выдумывает людей, мысли. Ты не вправе так поступать: это же нелепо.

Она говорила с ним, как с малым ребенком, и вдруг стала грустной и даже усталой. Эдуару захотелось попросить прощения, пожаловаться самому, пожалеть ее, хотя он не очень понимал, за что и почему. Он уткнулся в плечо Беатрис. Она положила руку ему на затылок и гладила его волосы. Они сидели неподвижно, словно оцепенев. И знали, что каждый думает о своем, и смирились с этим. Прижавшись друг к другу, они были похожи на двух усталых коней, и впервые желание, сильное и непреодолимое, как паника, не охватило их. Впервые они прижались друг к другу не потому, что в них проснулась или их пресытила чувственность. Впервые они испытывали одно и то же чувство, и это была грусть.

Беатрис очнулась первая. Встала, сделала шаг в сторону сада и обернулась. Она стояла на фоне балконной двери, и на свету четко вырисовывался овал ее лица, рисунок губ, контуры тела, и Эдуар почувствовал, что его желание и недоверие возвращаются к нему. Вновь побежали стрелки часов, равенство исчезло, они снова были любовниками.

– Я пригласила Жолье завтра на обед, – сказала Беатрис. – Если тебе это не по душе или как-то стесняет, пообедай где-нибудь еще. Может, позвонишь своему другу Курту, а?

Все это было сказано в крайне неприятном тоне. Впервые за десять дней.

– Что ты имеешь в виду? – спросил Эдуар.

Он вдруг совершенно растерялся. Напрасно он был переполнен ею все эти десять дней, прислушивался к ней, интересовался ее мнением. Напрасно стал читать свою пьесу. Напрасно стремился хоть что-то разделить вместе с ней. Он переступил линию обороны. И она этого не потерпит.

– Я имею в виду, что ты несколько легкомысленно обошелся со своим другом Куртом. Ты должен был бы предупредить его относительно Тони. Иначе получается, что ты сыграл с ним некрасивую шутку, разве нет?

Эдуар вздрогнул.

– Но ты же знаешь, как все это произошло! И потом, ничего еще не решено и я ни секунды не думал…

– Да, я знаю, что ты не думал, – сказала Беатрис. – Но в таком случае не читай мне мораль по поводу того, что я не интересуюсь делами других. Что касается Жолье, я хочу, чтобы завтра ему было весело со мной, и не думаю, что присутствие некоего молодого человека с опрокинутым лицом мне в этом поможет.

– Но почему у меня будет опрокинутое лицо? – спросил Эдуар.

Почва ушла у него из-под ног. Свет перевернулся, и эта женщина, жестокая и презирающая, темные глаза которой смотрели на него с какой-то каменной враждебностью, совсем не была похожа на ту нежную и мягкую, которая десять минут назад гладила его по голове и говорила с ним о его работе.

– Да, у тебя будет опрокинутое лицо, потому что ты будешь сидеть и думать, что пять лет назад я бросила тебя из-за него; ты будешь предаваться печальным воспоминаниям и жалеть себя изо всех сил. Я все думаю, зачем ты делаешь это, через пять-то лет? Ты думаешь только о прошлом. У меня прошлое вызывает скуку. Я едва помню, какой ты тогда был; помню только, что ты был, кажется, более худощавым и менее искусным в постели. Когда ты говоришь о нашей прежней любви, у меня всегда такое ощущение, что речь идет о ком-то другом. Ты был случайным эпизодом для меня, Эдуар, запомни это – случайным.

– Я это знал, – сказал Эдуар. – И теперь знаю. Я всегда только случайность. Это единственно возможная для меня роль, ведь так?

Беатрис улыбнулась:

– У меня и бывают только случайности – более или менее долгие. Но что бы ты ни думал, Эдуар, их продолжительность не всегда зависит от меня.

– Тебе скучно со мной, ведь правда?

В голосе Эдуара слышалось нечто вроде ужаса: как он может задавать такие прямые и такие опасные вопросы? Он обещал себе, что будет просто жить рядом с Беатрис, приучая ее к себе и не выясняя отношений, наоборот, делая так, чтобы все казалось ей неизбежным и естественным. А что, если Беатрис ответит ему: «Да, мне скучно с тобой»? Что ему тогда делать? Уйти и не жить, а едва теплиться вдали от нее, не умирая, умирать? Ведь он знал, что она способна твердо сказать «да», способна отречься от него, отбросить два последних месяца, все ночи любви, крики и стоны, способна забыть его раз и навсегда.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?