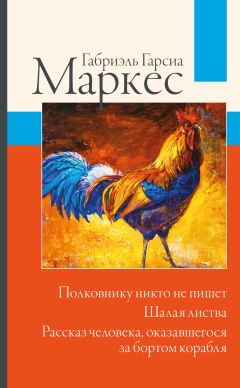

Читать книгу "Полковнику никто не пишет. Шалая листва. Рассказ человека, оказавшегося за бортом корабля"

Автор книги: Габриэль Маркес

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Он не вернется до понедельника.

– Тем лучше, – сказала жена, – у тебя в запасе три дня, чтобы передумать.

– Мне нечего передумывать, – сказал полковник.

Липкие октябрьские туманы сменились приятной свежестью. Декабрь заявлял о себе во весь голос, в том числе и криками выпи, которые слышались теперь в другое время. В два часа полковник еще не спал. И знал, что жена тоже лежит без сна. Он повернулся в гамаке.

– Не спишь? – снова спросила она.

– Нет.

Она немного помолчала и поворочалась в постели, устраиваясь поудобнее.

– Мы не можем себе этого позволить, – наконец сказала она. – Подумай только, что такое для нас эти четыреста песо.

– Недолго осталось ждать, пенсия должна вот-вот прийти, – сказал полковник.

– Я слышу об этом уже пятнадцать лет.

– Вот именно, – сказал полковник. – Поэтому теперь она не заставит себя ждать.

Жена умолкла. А когда заговорила вновь, полковнику показалось, что время остановилось.

– У меня такое чувство, что эти деньги никогда не придут.

– Придут.

– А если не придут? – Но полковник уже не слышал.

Первые крики петуха на мгновение разбудили его, после чего он опять погрузился в крепкий глубокий сон без сновидений. Когда он окончательно пробудился, солнце стояло высоко. Жена еще спала. Полковник методично, хотя и с двухчасовой задержкой, проделал все, чем обычно занимался по утрам, и стал ждать, когда она проснется, чтобы сесть завтракать.

Она появилась из спальни с неприступным видом. Пожелав друг другу доброго утра, они в молчании сели за стол. Полковник выпил чашку кофе с куском сыра и булочкой. Все утро он провел в портняжной мастерской. В час дня вернулся и застал жену среди бегоний – она занималась починкой одежды.

– Пора обедать, – сказал он.

– Обеда нет, – сказала она.

Он пожал плечами и отправился заделывать дырки в изгороди, через которые дети проникали в кухню. А когда вернулся в дом, стол был на– крыт.

За обедом полковник заметил, что жена с трудом сдерживает слезы. Это встревожило его. Он знал ее твердый от природы характер, ставший еще более твердым после сорока лет горестей и лишений. Даже смерть сына не выжала из нее ни слезинки.

Он посмотрел на нее с упреком. Она закусила губы, вытерла глаза рукавом и снова принялась за еду.

– Ты не считаешься со мной.

Полковник промолчал.

– Ты капризный, упрямый и неблагодарный человек, – сказала жена. Она положила ложку с вилкой крест-накрест, но тут же суеверно разъединила их. – Я отдала тебе всю свою жизнь, а теперь выходит, что петух для тебя важнее, чем я.

– Это не так, – сказал полковник.

– Нет, так, – возразила жена. – Пора бы тебе заметить, что я умираю. То, что со мной происходит сейчас, – не болезнь. Это агония.

Полковник не проронил ни слова, пока не вышел из-за стола.

– Если доктор даст мне гарантию, что после продажи петуха у тебя пройдет астма, я тут же его продам, – сказал он. – Но если не даст гарантии, не продам.

После обеда полковник понес петуха на арену. Когда он вернулся, у жены начинался приступ. Она ходила по коридору с распущенными волосами, раскинув руки и жадно втягивая в себя свистящий воздух. Она ходила так до самого вечера, а потом легла, ничего не сказав мужу.

Когда протрубил комендантский час, она еще шептала молитвы. Полковник хотел погасить лампу, но она воспротивилась, сказав:

– Не хочу умирать в темноте.

Полковник оставил лампу на полу. Он чувствовал себя совершенно разбитым, хотелось забыть обо всем, заснуть и проснуться через сорок пять дней – двадцатого января в три часа пополудни – в тот самый момент, когда его петуха выпустят на арену. Но сон не шел к нему, оттого что жена не спала.

– Вечная история, – вновь заговорила жена через какое-то время. – Мы голодаем, чтобы ели другие. И так уже сорок лет.

Полковник подождал, когда жена окликнет его и спросит, спит он или нет. Ответил, что не спит. Она продолжила ровным, монотонным, неумолимым голосом:

– Все выиграют, кроме нас. Мы единственные, у кого не найдется ни одного сентаво, чтобы поставить на петуха.

– Хозяин петуха имеет право на двадцать процентов.

– Ты имел право и на пенсию ветерана, после того как рисковал шкурой на гражданской войне. И теперь все как-то устроились, а ты остался один и умираешь с голоду.

– Я не один, – сказал полковник.

Он начал ей что-то объяснять, но его сморил сон. Она продолжала бормотать свое, пока не заметила, что муж уснул. Тогда она откинула сетку и стала ходить взад-вперед по темной гостиной, не переставая говорить. Полковник позвал ее уже на рассвете.

Она возникла в дверях, как привидение, освещенная снизу совсем уже тусклым светом лампы. Прежде чем лечь, она погасила лампу. И все говорила без умолку.

– Давай-ка сделаем вот что… – наконец прервал ее полковник.

– Единственное, что можно сделать, – это продать петуха, – сказала жена.

– Но можно же продать и часы.

– Никто их не купит.

– Завтра договоримся с Альваро, чтобы он дал за них сорок песо.

– Не даст.

– Тогда продадим картину.

Жена снова встала с постели, окутанная запахами лекарственных трав.

– Ее не купят.

– Посмотрим, – сказал полковник негромким спокойным голосом. – Сейчас пока спи. Если завтра ничего не продадим, тогда и подумаем, что еще можно сделать.

Он пытался лежать с открытыми глазами, но в конце концов сон его поборол. Полковник провалился в забытье, где не было ни времени, ни пространства и где слова жены приобретали иной смысл. Спустя мгновение он почувствовал, что она трясет его за плечи.

– Ответь же мне!

Полковник не знал, во сне он услышал эти слова или наяву. Светало.

За окном ясно обозначилась светлая зелень воскресного утра. Полковник почувствовал, что у него начинается жар: веки горели, собраться с мыслями было чрезвычайно трудно.

– Что мы будем делать, если не сможем ничего продать? – не унималась жена.

– Тогда уже наступит двадцатое января, – сказал полковник, окончательно проснувшись. – Двадцать процентов выплачивают в тот же день.

– Это если петух победит, – сказала жена. – А если нет? Тебе не приходило в голову, что он может проиграть?

– Наш петух не может проиграть.

– А вдруг?

– Остается еще сорок пять дней, – сказал полковник. – Зачем думать об этом сейчас?

Жена пришла в отчаяние.

– А что мы будем есть все это время? – Она схватила полковника за ворот рубашки и с силой тряхнула. – Скажи, что мы будем есть?

Полковнику понадобилось прожить на свете семьдесят пять лет – все семьдесят пять лет своей жизни минуту за минутой, чтобы дожить до этого мига. И он ощутил себя непобедимым, когда четко и невозмутимо произнес:

– Дерьмо.

Париж, январь 1957 г.

Шалая листва

Злосчастного же тело Полиника

Он всем через глашатая велит

Не погребать и не рыдать над ним,

Чтоб, не оплакан и земле не предан,

Он сладкой стал добычей хищным птицам.

Как слышно, сам Креонт по доброте

Тебе и мне – да, мне! – о том объявит.

Сюда идет он возвестить приказ

Не знающим его, считая дело

Немаловажным, – и ослушник будет

Побит камнями перед всем народом[3]3

Фрагмент из трагедии Софокла «Антигона» приводится в переводе С. Шервинского и Н. Познякова.

[Закрыть].

(Из «Антигоны»)

Вдруг – словно бы вихрь пустил корни посреди городка – нагрянула банановая компания, а за нею налетела шальная листва. Листва взбаламученная, растревоженная, сплошь из людских ошметков и кусков иных селений: отголосков гражданской войны, с каждым днем все более далекой и невзаправдашней. Поток листвы был неумолим. Все вокруг она заражала суматошным запахом столпотворения, смрадом выделений, витающих над самой кожей, и потаенной смерти. Меньше чем за год завалила городок сором многочисленных бедствий, явившихся раньше ее самой, расшвыряла по улицам невнятные кучи отбросов. И отбросы эти споро, в непредсказуемом спотыкающемся ритме бури разделялись в себе и обретали собственный облик, покуда не превратили нечто, состоявшее из улочки с рекой на одном конце и захудалым погостом на другом, в своеобычный и непростой городок, собранный из отбросов других городков.

Вперемешку с порывистым необоримым людским листопадом принесло отбросы лавок, лечебниц, увеселительных заведений, электростанций, отбросы одиноких женщин и тех мужчин, что привязывали мула у столба в первой гостинице и из багажа имели разве деревянный сундук либо узелок с платьем, а через пару месяцев уже жили в собственном доме с двумя любовницами и носили военное звание, настигшее их с опозданием, потому как и сами они на войну опоздали.

Отбросы печальной любви больших городов и те добрались до нас с шалой листвою и понастроили деревянных домиков; и сперва выделили по уголку, где полкойки сходило за сумрачный приют на одну ночь, а после проложили шумную подпольную улицу, а еще позже устроили целый поселок терпимости внутри городка.

В воронке этого смерча, в круговороте незнакомых лиц, навесов, расставленных поперек тротуара, мужчин, переодевавшихся посреди улицы, женщин, восседавших под зонтиками на сундуках, и бесчисленных мулов, брошенных подыхать с голоду в гостиничной конюшне, первые становились последними, и все мы здесь были чужаками, пришлыми.

После войны, приехав в Макондо и убедившись в свойствах тамошней почвы, мы уже знали, что шалая листва рано или поздно нас занесет, но не представляли покуда ее силы. Поэтому, когда лавина подступила, нам ничего не оставалось, кроме как выставить за порог тарелку с вилкой и ножом и дожидаться, чтобы вновь прибывшие соизволили с нами познакомиться. Тогда-то впервые и раздался гудок поезда. Шалая листва подалась вспять и ринулась ему навстречу и в развороте утеряла запал, но обрела единство и плотность, подверглась естественному прению и слилась с проростками под землей.

(Макондо, 1909)

1

Я впервые увидел покойника. Сегодня среда, но у меня чувство, будто на дворе воскресенье, потому что в школу я не пошел и одели меня в зеленый вельветовый костюм, который кое-где жмет. Мама ведет меня за руку вслед за дедом, а тот перед каждым шагом постукивает тростью (он плохо видит в полутьме, да еще и хромает); проходя мимо зеркала в гостиной, я увидел себя в полный рост, всего в зеленом и с белым крахмальным бантом, который тоже с одной стороны жмет шею. Я посмотрелся в круглое мутное зеркало и подумал: «Вот он я, будто на дворе воскресенье».

Мы пришли в дом, где лежит покойник.

В закрытой комнате жарко и душно. Слышно, как на улице гудит солнце, но и только. Воздух затхлый, плотный; кажется, его можно согнуть, словно стальной лист. В комнате, куда положили труп, пахнет сундуками, но сундуков нигде не видно. В углу гамак, подвешенный за кольцо. Пахнет мусором. Мне кажется, ветхие – а некоторые и вовсе развалившиеся – вещи вокруг с виду как раз таковы, что им положено пахнуть мусором, даже если на самом деле у них другой запах.

Я всегда думал, что мертвецы должны быть в шляпе. Теперь вижу, что ошибался. Вижу, что у мертвецов стальная седина и подвязанная челюсть. Вижу, что у них приоткрыт рот и за лиловыми губами можно разглядеть неровные зубы в бурых пятнах. Вижу, язык с одной стороны прикушен, он толстый и обложенный, цветом чуть темнее лица, как пальцы, если их перехватить веревкой. Вижу, глаза у них открыты – гораздо шире, чем у людей, – и жадно выпучены, а кожа будто бы скатана из крепко сбитой сырой земли. Я думал, мертвец похож на мирно спящего человека, а теперь вижу, все наоборот. Он похож на человека не спящего и полного ярости, будто только из драки.

Мама тоже нарядилась по-воскресному. Она надела старинную соломенную шляпку, скрывающую уши, и черное, наглухо застегнутое платье с длинными рукавами. Сегодня среда, и поэтому вид у мамы далекий и незнакомый; она вроде бы хочет что-то мне сказать, пока дед поднимается навстречу принесшим гроб. Мама сидит со мной рядом, спиной к закрытому окну. Она тяжело дышит и поминутно поправляет пряди, выбивающиеся из-под надетой впопыхах шляпки. Дед велел поставить гроб у кровати. Только тогда я и понял, что покойник туда поместится. Когда гроб заносили, мне показалось, он маловат для тела, растянувшегося на всю кровать.

Не знаю, зачем меня привели. Я никогда не бывал в этом доме и даже думал, что в нем никто не живет. Дом большой, он стоит на углу, и двери его на моей памяти ни разу не открывались. Вот я и решил, что дом пустой. Только теперь, после того как мама сказала: «Сегодня после обеда в школу не пойдешь», и я не обрадовался, потому что голос у нее был тихий и серьезный, и она вошла с моим вельветовым костюмом и молча одела меня, и у дверей мы встретили деда и вместе прошли три дома, от нашего до этого, – только теперь я понял, что здесь, на углу, кто-то жил. Жил, а теперь вот умер, и, видимо, это про него мать сказала: «Веди себя благоразумно на похоронах доктора».

Войдя, я не увидел покойника. Я увидел деда, он стоял в дверях и разговаривал с работниками, а потом велел нам проходить дальше. Мне подумалось, что в комнате кто-то есть, но изнутри она выглядела пустой и темной. С первой минуты мне в лицо ударил и зной, и этот мусорный запах; вначале он был крепкий и никуда не пропадал, а сейчас точь-в-точь как зной, накатывает медленными волнами и исчезает. Мама провела меня за руку по темной комнате и усадила рядом с собой в углу. Я не сразу начал различать вещи. Дед попытался открыть окно, словно приросшее к собственным краям, сплавленное с деревянной рамой, а потом стал тростью бить по щеколдам; пиджак у него весь запылился и при каждом ударе испускал облачко пыли. Я повернул голову на голос деда, признавшего поражение в битве с окном, и только тут понял, что на кровати кто-то лежит. Темный, вытянувшийся, неподвижный человек. Я развернулся к маме; она серьезно и отрешенно смотрела куда-то в глубь комнаты. Ботинки у меня не достают до пола, а болтаются довольно высоко, поэтому я засунул руки под ляжки, ладонями вниз и стал бездумно качать ногами, пока не вспомнил, что сказала мама: «Веди себя благоразумно на похоронах доктора». Тогда я ощутил холод за спиной и вновь посмотрел туда, но увидел лишь сухую деревянную стену, всю в щелях. И словно бы кто-то сказал мне из стены: «Не болтай ногами, это ведь доктор лежит на кровати, и он мертвый». Я снова глянул на кровать и увидел его по-новому. Не спящим, но мертвым.

С той минуты, как бы я ни старался отвернуться, меня будто держат за голову и заставляют смотреть. Я стараюсь перевести взгляд куда угодно, но все равно везде вижу его выпученные глаза и зеленое мертвое лицо в темноте.

Не знаю, почему никто не пришел на похороны. Только мы с мамой, дед и четверо индейцев гуахиро, которые на деда работают. Они принесли мешок извести и вывалили ее в гроб. Если бы мама не сидела как чужая, я бы спросил зачем. Не понимаю, что там извести делать. Когда в мешке ничего не осталось, один из четверых вытряхнул его над гробом, и вылетели какие-то завитушки, больше похожие на стружку, чем на известь. Покойника подняли за плечи и за ноги. Он в обычных брюках на широком черном ремне и в серой рубашке. И в одном левом ботинке. Как говорит Ада, на одну ногу король, на другую босяк. Правый ботинок валяется в изножье кровати. Будто бы в постели покойнику трудно лежалось. В гробу-то ему удобнее, спокойнее, и только что живое, неспящее лицо прямиком из драки выглядит теперь покойно и уверенно. Профиль смягчился, словно его обладатель почувствовал, что наконец добрался до места, полагающегося ему как мертвецу.

Дед сновал по комнате: собрал что-то и положил в гроб. Я снова посмотрел на маму в надежде на объяснение, почему дед так себя ведет. Но мама по-прежнему невозмутима в своем черном платье и, кажется, старается не глядеть в сторону покойника. И я бы так хотел, да не могу. Я смотрю на него в упор, изучаю. Дед закидывает в гроб книгу, делает знак работникам, и трое из них закрывают труп крышкой. Только тогда мою голову отпускает, я могу отвернуться и начинаю рассматривать комнату.

Я снова смотрю на маму. Впервые с прихода в этот дом она окидывает меня взглядом и улыбается вымученной, пустой улыбкой; вдали слышен гудок поезда, теряющегося за последним поворотом. Из угла, где покойник, доносится шум. Работник приподнимает крышку, и дед кладет в гроб забытый на кровати ботинок. Снова гудит поезд, теперь еще дальше, и я вдруг думаю: «Сейчас половина третьего». И вспоминаю, что в этот час (пока поезд исчезает за последним поворотом городка) мальчики в школе строятся на первый вечерний урок.

«Авраам», – думаю я.

Не надо было приводить ребенка. Ни к чему ему такие представления. Мне вон скоро тридцать, а и то не по себе становится рядом с покойником. Мы ведь можем встать и уйти. Можем сказать папе, что нам плохо в этой комнате, где семнадцать лет копился хлам человека, не ведавшего ни любви, ни благодарности, ничего подобного. Мой отец, наверное, единственный относился к нему более или менее дружелюбно. Что теперь и помогает ему не задохнуться в этих четырех стенах.

Меня беспокоит нелепость происходящего. Мне тревожно думать, как мы через минуту выйдем на улицу за гробом, внушающим соседям лишь радость. Только представить лица женщин в окнах, когда они увидят отца и меня с ребенком в похоронной процессии единственного человека в городе, которому все прочили одинокий и неприкаянный путь на кладбище. Не станет ли наше милосердие позорным пятном, из-за которого завтра никто не придет и на наши похороны?

Наверное, поэтому я и взяла сына. Когда папа сказал: «Пойдешь со мной», я сразу решила, что с ребенком буду чувствовать себя спокойнее. И вот мы сидим здесь душным сентябрьским днем, а окружающие нас вещи – словно безжалостные соглядатаи наших врагов. Папе не о чем волноваться. Он и так всю жизнь этим занимается: выполняет свой долг, пусть самый ничтожный, и думать не думает, что остальным это как кость поперек горла. Двадцать пять лет назад, когда этот человек пришел в городок, папа, вероятно, уже догадывался (судя по странному поведению гостя), что сегодня все односельчане до единого погнушаются даже швырнуть его труп стервятникам. Вполне возможно, что папа предвидел все препятствия, рассчитал меру будущих неприятностей. И вот теперь, двадцать пять лет спустя, он просто делает то, что суждено было сделать в любом случае, даже если бы ему самому пришлось волочить труп по улицам Макондо.

И все же, когда час настал, ему не хватило духу пойти одному, и он вынудил меня участвовать в отдании невыносимого долга, нависшего над ним, когда я была еще несмышленышем. Он сказал: «Вы тоже пойдете», – а я не успела и подумать, сколько заключено в этих словах, не сообразила, как нелепо и постыдно хоронить человека, которого все предпочли бы найти сгнившим в его берлоге. Люди не просто ждали, они готовились к такому исходу, надеялись всей душой, не совестясь, заранее радостно вдыхали лакомый запашок разложения, плывущий над домами, и никто не волновался, не тревожился, не злился, люди спокойно плыли навстречу долгожданному часу и желали, чтобы тот длился и длился, покуда в кислом духе мертвечины не потонут самые потаенные обиды.

А теперь мы лишим Макондо столь чаянного удовольствия. Мне кажется, наша решимость каким-то неясным образом рождает в сердцах людей не печаль разочарования, а неудобное чувство, будто все откладывается.

Вот поэтому нужно было оставить ребенка дома: чтобы не впутывать в козни, которые станут безжалостно чинить нам, как десять лет чинили доктору. Ребенок не обязан отдавать долг. Он даже не знает, зачем он здесь, для чего его привели в эту захламленную конуру. Настороженно молчит, словно ждет объяснений; сидит, болтает ногами, ухватившись за стул и хочет, чтобы ему разгадали эту ужасную загадку. Надеюсь, никто не сподобится, не приоткроет сыну невидимую дверь, за которой скрыто то, что сейчас от него ускользает.

Он все поглядывает на меня, и я знаю, что кажусь ему чужой, незнакомой в этом закрытом платье и старинной шляпке. Я и надела-то их, чтобы остаться неузнанной даже в моих собственных предчувствиях.

Будь жива Меме, будь она сейчас здесь – другое дело. Можно было бы подумать, будто я пришла ради нее. Будто хочу разделить с ней боль, которой она не чувствовала, но прекрасно могла бы изображать, и люди бы такую боль поняли. Меме пропала одиннадцать лет назад. Со смертью доктора умерла и последняя надежда узнать, где теперь Меме или хотя бы ее кости. Меме тут нет, а и была бы – если бы не случилось то неведомое, что случилось, – кто знает, может, она встала бы на сторону городка, а не мужчины, который, шесть лет согревая ее постель, питал к ней не больше любви и ласки, чем мул.

На последнем повороте гудит поезд. «Половина третьего», – думаю я и не могу отогнать мысль, что к этому часу все в Макондо уже знают, чем мы тут занимаемся.

Думаю о сеньоре Ребеке, сухощавой, словно свернутой из бумажных полос, взглядом и платьем смахивающей на домашнее привидение; как она сидит у электрического вентилятора, и лицо ее в тени от решеток на окнах. Она слышит поезд, теряющийся за последним поворотом, наклоняется к вентилятору, изнемогая от зноя и досады, и крылья ее сердца кружатся, как лопасти вентилятора (только в обратную сторону); она бормочет: «Тут не обошлось без дьявола», – и содрогается, натягивая тонюсенькие ниточки повседневности, связующие ее с жизнью.

Думаю об увечной Агеде: она смотрит, как Солита, проводив жениха, возвращается со станции. Приближение Солиты возбуждает в ней воспоминания о любовном наслаждении, некогда доступном и ей, а теперь перегоревшем в терпеливую и хворую веру, которая и заставляет ее произнести: «Еще накувыркаешься в постели, как свинья в навозе».

Никак не могу отогнать эту мысль. Не думать, что сейчас половина третьего и по улицам бредет почтовый мул, окутанный облаком жаркой пыли, а за ним – те, кто, как водится по средам, прервал сиесту, чтобы получить свой ворох газет. Падре Анхель сидя спит в ризнице, уложив открытый бревиарий на засаленный живот, сквозь сон слышит почтового мула, спугивает назойливых мух, рыгает и бурчит: «Отравишь ты меня своими фрикадельками».

Отец же остается невозмутим. Даже когда приказывает открыть гроб и положить внутрь забытый на кровати ботинок. Только отца могла заинтересовать такая посредственность, как этот покойник. Не удивлюсь, если, выйдя с гробом, мы обнаружим у дверей толпу, жаждущую облить нас содержимым ночных горшков за то, что воспротивились воле городка. Может, и постесняются из-за отца. А может, и нет: чего уж отвратительнее, чем лишить людей долгожданной радости, взлелеянной душными вечерами, когда мужчины и женщины проходили мимо этого дома и перебрасывались словами: «Рано или поздно запахнет мертвечиной». Все так говорили, от мала до велика.

Вот-вот пробьет три. И Сеньорите это известно. Сеньора Ребека увидала ее, подозвала, невидимая за решеткой, вышла на миг из вентиляторного круга и сказала: «Сеньорита – сам дьявол. Вы же знаете». И завтра уже не мой сын пойдет в школу, а совершенно другой мальчик; он вырастет, оставит потомство и, наконец, умрет, и не найдется того, кто отдал бы ему последний долг благодарности и схоронил по-христиански.

Сидела бы я сейчас спокойно дома, если бы двадцать пять лет назад к отцу не явился этот тип с рекомендательным письмом невесть от кого и не остался среди нас, питаясь травой и пялясь на женщин жадными собачьими глазами, выскакивающими из орбит. Но еще до рождения мне было суждено это наказание, таившееся, пока не наступил смертный високосный год моего тридцатилетия и отец не сказал: «Пойдете со мной». И, не дав мне времени переспросить, стукнул тростью об пол и продолжил: «Ничего не поделаешь, придется, дочка. Доктор ночью повесился».

Работники вышли и вернулись в комнату с молотком и коробкой гвоздей. Но не заколотили гроб. Сложили принесенное на стол и уселись на кровать, где лежал покойник. Дед вроде спокоен, но спокойствие это какое-то неправильное и отчаянное. Не как у трупа в гробу, а как у человека, который изо всех сил старается скрыть нетерпение. В своем несогласном тревожном спокойствии дед хромает по комнате и перебирает сваленное в кучу барахло.

Тут я замечаю мух, и меня начинает донимать мысль, что и в гробу их полно. Гроб еще не заколочен, но теперь мне кажется, будто жужжание, которое я принял было за звук вентилятора из соседнего дома, исходит от полчища мух, слепо бьющихся в стенки гроба и лицо покойника. Я трясу головой, закрываю глаза; вижу, дед поднимает крышку сундука и достает что-то, чего я не могу различить; вижу на кровати четыре ничейных тлеющих ошметка сигар. Все навалилось разом: душный зной, бесконечно длящаяся минута, жужжание мух, – будто бы кто-то шепчет мне: «И ты тоже. Тоже уляжешься в гроб с мухами. Сейчас тебе и одиннадцати нет, но когда-нибудь и тебя отдадут на милость мухам в закрытом гробу». Я вытягиваю сдвинутые ноги и вижу свои высокие черные начищенные ботинки. Думаю: «Шнурок развязался», – и смотрю на маму. Она поворачивает ко мне голову и наклоняется завязать шнурок.

От маминой головы идет горячий дух, затхлый, как запах в шкафу, – дыхание спящего дерева, вновь напоминающий мне о заточении в гробу. Становится тесно в груди, я хочу выйти, хочу вдохнуть обжигающий воздух улицы и прибегаю к крайней мере. Когда мама выпрямляется, я тихо зову ее: «Мама!» Она улыбается, отвечает: «Да?» Я придвигаюсь к ней, к ее влажному блестящему лицу и дрожа выговариваю: «Мне надо на задний двор».

Мама что-то говорит деду. Глаза у него узкие и неподвижные за стеклами очков; он подходит и говорит мне: «Сейчас никак невозможно». Я вытягиваюсь и спокойно застываю, не печалясь о своей неудаче. Но все опять идет слишком медленно. Было одно быстрое движение, потом еще одно, и еще. И снова мама наклоняется ко мне: «Отпустило?» Это звучит серьезно и веско, скорее как упрек, чем как вопрос. Живот у меня сухой и твердый, но от маминых слов он мягчает, наполняется и слабнет, и тогда все, даже мамина серьезность, становится враждебным и вызывающим. «Нет, – говорю я, – пока не отпустило». Я втягиваю живот и собираюсь шаркнуть ногами (еще одна крайняя мера), но внизу лишь пропасть, бесконечно далекая от пола.

В комнату кто-то входит. Это один из дедовых работников, а за ним – полицейский и еще один человек, тоже в зеленых тиковых брюках и с револьвером на поясе, в руках он держит шляпу с широкими загнутыми полями. Дед встает ему навстречу. Человек в зеленых брюках кашляет в темноте, что-то говорит деду, опять заходится и, не прокашлявшись до конца, велит полицейскому взломать окно.

Деревянные стены, кажется, вот-вот рассыплются. Их выстроили будто из холодного плотного пепла. Когда полицейский бьет прикладом по щеколде, я пугаюсь, что окно не откроется. Обвалится весь дом, стены бесшумно уйдут вниз, словно разрушился пепельный дворец. Со вторым ударом мы окажемся на улице, под солнцем и будем вытряхивать из волос мусор. Но после второго удара окно распахивается и в комнату проникает свет, врывается грубо, как зверь, которому дали волю, и теперь он несется напролом, обнюхивая все на пути, бесится, кидается на стены, изрыгает пену, а после опять мирно сворачивается в самом прохладном уголке клетки.

При открытом окне вещи в комнате становятся виднее, но обретают странно нереальный облик. И тогда мама глубоко вздыхает, протягивает мне руки и говорит: «Пойдем посмотрим на наш дом из окна». И из ее объятий я вижу городок так, словно вернулся из далекого далека. Вижу наш выцветший и ветхий, но прохладный дом под кронами миндальных деревьев, и отсюда мне кажется, что я никогда не бывал в этой зеленой сердечной прохладе, а наш безупречный дом выдумала мама, чтобы утешать меня, если приснится кошмар. Мимо проходит Пепе, не замечая нас. Это соседский парнишка, он насвистывает, и вид у него незнакомый и странный, как будто он подстригся.

И тогда алькальд, потея в расстегнутой рубашке, тяжело поднимается с места, меняясь в лице. Подходит ко мне, багровея от волнения, вызванного его же собственными доводами. «Мы не можем с точностью утверждать, что он умер, пока не пойдет запах», – произносит он, застегивается, закуривает и оборачивается к гробу, вероятно, думая: «Теперь никто не скажет, что я не следую закону». Я смотрю ему в глаза и убеждаюсь, что по твердости моего взгляда он понимает: мне известны самые потаенные его мысли. И говорю: «Вы отступаете от закона, и все ради того, чтобы умилостивить людей». А он, словно бы именно это и ожидал услышать, отвечает: «Вы уважаемый человек, полковник. И понимаете, что я в своем праве». Тогда я говорю: «Вам лучше всех известно, что он умер». А он: «Верно, но я-то всего лишь чиновник. По закону требуется свидетельство о смерти». А я: «Если закон на вашей стороне, воспользуйтесь им и вызовите врача, чтобы выписал свидетельство». А он с высоко поднятой головой, но не высокомерно, спокойно, без малейших признаков слабости или замешательства говорит: «Вы же уважаемый человек и знаете, что это будет произвол». Теперь я понимаю, что он отупел не столько от выпивки, сколько от трусости.

Мне ясно, что алькальд так же обозлен, как и весь городок. Эта злоба подпитывается вот уже десять лет, с той грозовой ночи, когда к двери принесли раненых и прокричали (он не открыл, говорил через дверь): «Доктор, возьмите раненых, а то врачей уже не хватает». И еще (дверь не открывалась, раненые вповалку лежали на пороге): «Кроме вас, врачей больше нет. Проявите милосердие», а он (все не открывая) ответил, стоя, как чудилось пришедшим, посреди гостиной и держа высоко в руке лампу, освещавшую его жесткие желтые глаза: «Я позабыл все, что знал. Несите их в другое место», и так и остался (дверь больше никогда не открывалась) за дверью, пока злоба росла, ветвилась, травила всю округу и не давала покоя Макондо до конца его жизни, и в каждом ухе отдавался вынесенный в ту ночь приговор, по которому доктору полагалось сгнить в своих четырех стенах.

Десять лет он не пил местной воды, боясь отравы, и питался овощами, которые они с сожительницей-индианкой выращивали в патио. Теперь город чует, что настал час отказать ему в последней милости, как он отказал десять лет назад. Макондо знает о его смерти (все сегодня поутру проснулись с каким-то облегчением) и готовится насладиться долгожданным удовольствием, вполне, по всеобщему мнению, заслуженным. Все надеются уловить кислый дух телесного разложения за не открывшейся тогда дверью.

Я начинаю думать, что моему чувству долга не тягаться с яростью города, что меня загнала в угол, обложила ненавистью и закоснелостью озверевшая толпа. Даже церковь нашла способ противостоять мне. Падре Анхель давеча сказал: «Не позволю хоронить в священной земле висельника, который шестьдесят лет прожил вне Господа. И вас Господь помилует, если воздержитесь от свершения не милосердия, но греховного ослушания». Я ответил: «Написано, что хоронить мертвецов и есть свершение милосердия». А падре Анхель сказал: «Да. Но в этом случае надлежит свершать его не нам, а общественным службам».