Текст книги "Андрей Вознесенский"

Автор книги: Игорь Вирабов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

Самолет приземлил его в нью-йоркском Айдлвайльде. Именем тридцать пятого президента США аэропорт назовут два года спустя – после гибели Джона Кеннеди. Прозрачная невесомость махины аэропорта встретила выпускника Архитектурного – какие там коровники в амурах! – овеществленной грезой футуристов мира. Подбирая слова, Вознесенский позже ошарашит читателей именно таким, адекватным восторгу футуриста, росчерком пера: «Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот – / аэропорт!»… Это прозвучит внезапно и вызывающе ярко, строчки будут цепляться и запоминаться сами собой – а потому покажутся возмутительными: как это можно? Мальчишка исчо – к аэропортам свои портреты примерять! Даже Ахмадулина ахнет: «Оторопев, он свой автопортрет / сравнил с аэропортом – это глупость».

А «глупости» тут никакой – картинка отчетлива. Взгляд сквозь стекло аэропорта и есть «автопортрет» – отражение лица и всего, что позади, сливается с потоком жизни впереди, за стеклом. Вот примерно как на картине «Бар в Фоли-Бержер» Эдуарда Мане: мужчина смотрит на девушку за стойкой, видя одновременно ее и что у нее за спиной, и в отражении зеркала – себя и все, что за спиной у него. Нечто похожее видит в отражении «на толще чуждого стекла» в берлинском кафе желто-серый, полуседой Владислав Ходасевич: «И, проникая в жизнь чужую, / вдруг с отвращеньем узнаю / отрубленную, неживую, / ночную голову мою». Правда, взгляд Вознесенского, в отличие от ходасевичевой безнадеги, – иной, он бодр, он видит будущее, «где нет дураков / и вокзалов-тортов – / одни поэты и аэропорты!».

Стонет в аквариумном стекле

Небо,

приваренное к земле.

С кем Вознесенский, открывающий Америку, вступает в диалог – подчеркнуто и сразу, – это Маяковский. «Как глупый художник / в мадонну музея / вонзает глаз свой, / влюблен и остр, / так я, / с поднебесья, / в звезды усеян, / смотрю / на Нью-Йорк / сквозь Бруклинский мост» – это у Маяковского. Мост, потрясший когда-то Владим-Владимировича, – дело прошлое. У Вознесенского уже: «Бруклин – дурак, твердокаменный черт. / Памятник эры – / Аэропорт». Вот где – «преодоленье несущих конструкций» и «вместо каменных истуканов / стынет стакан синевы – / без стакана»!

Откуда этот образ ослепительно-независимой синевы, можно было только гадать: придет же такое в голову. Но нереальность метафоры вполне доступна воображению. Скажем, все домохозяйки в шестидесятые при стирке непременно пользовались «синькой»: порошок из крахмала с берлинской лазурью (или индигокармином) разводили в стакане – эту синеву добавляли при полоскании белья – и оно волшебно становилось белоснежнее белого. Что может быть общего у этого стакана нью-йоркской синевы – скажем, с березами в Ингури? А в аэропорту у Вознесенского «брезжат дюралевые витражи, / точно рентгеновский снимок души». И в родных березах то же зеркало души: «Люблю их невесомость, / их высочайший строй, / проверяю совесть / белой чистотой».

* * *

Однако пора. Поэтов (как и писателей), прибывших из Советской страны, уже везут по стране Американской. Встречи, виды, застольный френдшип. Перед поездкой их предупреждали: подсунут буржуазные соблазны – прочь бегите. На дворе пусть и холодная, но война, ни шагу поодиночке, без руководства делегации в контакты не вступать. Иначе… Ну, непонятно, что иначе, – но чтобы ни-ни, и не думайте. А как было не думать? Вознесенскому, например, еще и тридцати не было, – самый возраст думать и все такое прочее.

«В Канзасе к нам с Андреем Вознесенским, – расскажет в 2006 году новосибирской газете «Честное слово» Евгений Евтушенко, – подошли две девушки, у них на груди были значки с Фиделем Кастро, и это нас с ними сразу объединило. Еще они обе изучали испанский язык, что тоже помогло общению. По-английски я знал тогда только три слова: „Вэр из стриптиз?“ А по-испански худо-бедно объяснились… Одна из девушек так мне понравилась, что я решил плюнуть на все запреты – будь что будет. Мы с ней сбежали в Сан-Франциско и несколько дней были безумно счастливы».

Куда девались Вознесенский (прекрасно, кстати, владевший английским) и вторая девушка, Евгений Александрович умолчал – и мы гадать не будем. Главное, что кто-то же подсказал поэтам ответ на их почти гамлетовское: «Вэр из стриптиз?» Едва ли не у каждого советского туриста, попадавшего в логово капсистемы, была эта тайная цель: пробраться к «красным фонарям». Но одно дело обыватель – с его жалким мещанским любопытством. Совсем иное – поэты! Пучины бездн, фонтаны поэтических гормонов, блэк энд уайт, вода и камень – вот для чего поэту «красный фонарь»! И потому – «на женщин глаза отлетали, / как будто затворы». Вознесенский «спускался в Бродвей, / как идут под водой с аквалангом». И вот уже в «Стриптизе» у него «проливная пляшет женщина под джаз»:

«Вы Америка?» – спрошу, как идиот.

Она сядет, папироску разомнет.

«Мальчик, – скажет, – ах, какой у вас акцент!

Закажите мне мартини и абсент».

Поэт Уильям Джей Смит, взявшись за перевод, выскажет Вознесенскому сомнение: не заказывают, мол, мартини с абсентом, не сочетаются напитки. Венички Ерофеева не было тогда на этого Смита, коктейля «Слеза комсомолки» Смит не пробовал! Малопьющий Вознесенский оставит, как есть, – и правильно. Мало ли в жизни несочетаемого?

В Штатах тогда обнаружилось и кое-что помимо стриптиза. Марши мира ходили по улицам, сам Мартин Лютер Кинг в них ходил, добиваясь, чтобы расисты перестали в неграх видеть негров. Много лет спустя борьба, в которой Мартин Лютер Кинг был главным фигурантом, приведет как раз к обратному: слово «негр» окончательно признают неприличным, и это назовут победой политкорректности. Впрочем, сам негритянский борец за мир об этой перетасовке понятий не узнает – это же все в далеком будущем. А в те времена, как заметит герой Джонни Деппа в голливудском фильме «Ромовый дневник», Америка и в этом видела «русскую угрозу»: «Вот вам факты. 75,6 процента негров контролируется Москвой!» Знал бы об этом Вознесенский – его-то шокируют апокалиптические негры, играющие рок-н‑ролл и джаз. Каждый сам по себе – отдельная и яркая метафора: «негр рыж – как затменье солнца» или «туз пик – негритос в манишке». Да что там, поэт и себя самого ощущает негром: «Мы – негры, мы – поэты, / в нас плещутся планеты».

Когда нас бьют ногами –

пинают небосвод.

У вас под сапогами

Вселенная орет!

Надо ли теперь политкорректно исправлять «поэты» на «афропоэты»? Оставим сей вопрос как риторический. Нелепыми вопросами Вознесенского и без того изводили. Американские стихи войдут в его сборник «Треугольная груша», изданный через год, в 1962‑м. Почему груша треугольная? – набросятся на автора всерьез. А у груши вполне конкретный визуальный прообраз: светильники в нью-йоркском метро были – как «плод трапециевидный».

Полное название сборника на самом деле – «40 лирических отступлений из поэмы „Треугольная груша“». Почему отступления и где сама поэма? А потому что в «лирических отступлениях» поэты чаще всего и прячут все самое важное, чего нельзя не сказать. К чему несуществующая поэма, если главное сказано и без нее? «Короную Емельку, / открываю, сопя, / в Америке – Америку, / в себе – себя». Считайте поэта Пугачевым-самозванцем, но он открывает свою Америку.

У Есенина в «Черном человеке» – «голова моя машет ушами, как крыльями птица». У Вознесенского – «под брандспойтом шоссе мои уши кружились, как мельницы». Естественно, молодому поэту тут же поставят на вид: были уже – уши-пропеллеры. Мог он спрятать уши, обойтись без них? Безусловно – если бы хотел. Но Вознесенскому казалось важным сохранить эти отсылы, явные и скрытые, к предшественникам. Пафосно говоря – заявить о себе, как продолжателе неразрывной русской поэтической традиции XX века. Без всяких двусмысленностей.

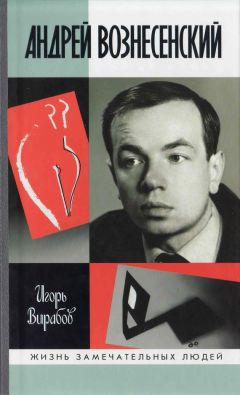

Эта связь подчеркивалась сразу – начиная с обложки «Треугольной груши».

В первой книге Вознесенского, «Мозаике», был графический портрет поэта, выполненный молодым Ильей Глазуновым. Обложку «Треугольной груши» оформлял уже Владимир Медведев – в духе авангарда 1920‑х годов: художник взял за образец футуристический плакат Эля Лисицкого «Клином красных бей белых», составленный из острого треугольника, круга и букв.

Над этой книгой Вознесенского сломает голову литературный чин, поэт Александр Прокофьев: «Поразбивали строчки лесенкой / и удивляют белый свет, / а нет ни песни и ни песенки, / простого даже ладу нет!»; «А впрочем, что я? Многих слушаю / и сам, что думаю, скажу. / Зачем над „Треугольной грушею“, / ломая голову, сижу?»

Чуть позже Прокофьев прокричит на ухо Хрущеву: «Я не могу понять Вознесенского и поэтому протестую!» Было: не читал, но осуждаю. Стало: не могу понять, но протестую.

Хотя, если честно… Было еще одно обстоятельство, нервировавшее коллег еще со времен Маяковского. Платили поэтам за строчку. Соответственно, за строчку, разбитую лесенкой, на две-три-четыре ступеньки, платили в два-три-четыре раза больше! Как это, в сущности, понятно! Да и книга смотрелась в два-три-четыре раза толще. Найдется ли что-то обиднее солидного сборника тощего автора – для солидного автора тоненькой книжки?

Обидно, но кто же признается вслух? На этот случай есть известные приемы. Знакомый зуд осиных гнезд – литсобратья и критики будут топать ногами: не потерпим такой безыдейности! Это будет нелепо, потому что как раз «идейностью» поэзия Вознесенского в те годы была озарена. «Особенно усердствовал против меня, – вспомнит потом Вознесенский, – поэт Андрей Малышко, под гогот предложивший мне самому свои треугольные груши… околачивать, согласно соленой присказке».

* * *

Тут из темени 1960‑х вылезает рука подкравшегося критика Станислава Рассадина. Поэт Вознесенский был тощ, не ухватишься, – но и критик сноровист: быстренько пощекотал, потом ущипнул – проказник! – и топ-топ-топ обратно в темень своего хитромыслия. Уже из 1990‑х годов донесется его бормотание: «Его пощекочешь – заплачет, ущипнешь – засмеется! Скорее же, просто останется безучастно-бесчувственным, потому что весь из синтетики! А вот „Женька“… от щекотки смеется, от боли плачет!»

Критик Рассадин – автор термина «шестидесятники» – собственно в 1960‑е был увлечен изобличением исключительно тех самых шестидесятников: Вознесенского да Евтушенко. Когда придут иные времена, он объяснит все драматическими обстоятельствами истории: «Цензура, ужесточаясь, пресекала поползновения смеяться над вельможными графоманами, Софроновым или Исаевым, суперничтожного Фирсова и того не давали тронуть». Зато (удивительно, заметим, совпадая во взглядах и мыслях с теми же «вельможными» и «суперничтожными») «я мог ругать Евтушенко и Вознесенского, что я часто делал с большим удовольствием, поскольку это соответствовало моим взглядам». В чем состояло удовольствие – критик еще раз уточнит в 1990‑е, говоря уже о Евтушенко. Уточнение туманное, но замечательное: «Мне, видите ли, казалось, что он, почти мой ровесник, ну, всего-то двумя годами старше, успевает высказать то, чем я в своей полуинтеллигентской рефлексии только начинаю заболевать, – и, понятно, поспешив, торопится это опошлить».

Отчего Рассадин холоден к Вознесенскому (хотя вынужден признать: «одареннейшему»), но снисходителен к Евтушенко? Объяснение сентиментальное: Рассадина «по контрасту постоянно смущало поразительное благодушие Евтушенко к своему закоренелому ругателю. „Здравствуй, любимый враг!“ – с этим возгласом он однажды бросился мне на шею, находясь в состоянии расслабленно-подогретом».

Вознесенский на шею Рассадину не бросился, вот беда. В девяностых Вознесенский только подивится тому, как те самые критики, абсолютно совпадавшие (переживали, конечно, – но совпадали) с генеральной конъюнктурой былых времен, так же совпадут и с веянием новым, сразу оказавшись в ярых либералах.

* * *

Были (и есть) критики неумные, были (и есть) умные – всё как в жизни. Спор критиков с поэтами легко переходил на личности. Никто ангелом не был. И Вознесенский тоже: одним мог казаться подозрительным скромником, другим – зазнавшимся мальчишкой, мог увлекаться, заблуждаться, глупость какую-то выкинуть – ну кто прожил жизнь, не совершая глупостей? Скажем, Илья Глазунов вспоминал, как они познакомились в юности. «Любимый ученик Пастернака», – представился ему Андрей. Ну действительно как-то нелепо. Но важно все-таки другое: чего в Вознесенском никогда не было – непорядочности. Это если «про личности».

Тогда, в 1960‑е, читатели не очень-то критиков слушали, стадионы были переполнены, книги расходились влет. Прислушаются в 1990‑е, когда разочарованной стране захочется найти виновников утраченных иллюзий – тут как раз и придутся кстати «шестидесятники недобитые». Тот же Рассадин однажды даже обмолвится: «Вероятно, следует повиниться: переругал». Не то чтобы критик сожалел – это фигура речи. Увы, чем нередко подкреплялась мысль критическая – так это умением походя бросить легкую тень. Скажем, вставить при случае: а вот поэта Слуцкого возмутило, что Вознесенский взял рекомендации для вступления в Союз писателей не у него, а у Маршака и одного из своих «ругателей» Грибачева (читай: расчетлив!). Или: а вот Окуджава лично ему, критику, еще в пятьдесят девятом говорил, что Вознесенский как лошадь из цирка – на нем не попашешь (читай: какая искусственность!). Всё у критика как бы между прочим – пощекотал, щипнул, и в сторонку.

Ужель и тут – те самые узрюли, что вместо глаз? Ну да, не стоит даже сомневаться. Сказать и Слуцкий, и Окуджава могли всякое, неведомо где, в каком настроении, при каких обстоятельствах. И что из этого? Мог критик вспомнить и другие эпизоды – про тех же Слуцкого и Окуджаву. Например, такие. Единственным из коллег, кого захотел увидеть умирающий в больнице Слуцкий, напомним, оказался Вознесенский. Среди самых близких, провожавших Окуджаву на операцию в Париж (никто не знал, что провожали навсегда) – тоже Вознесенский. Почему же не критик? Проводив Окуджаву, Вознесенский с Ахмадулиной вспоминали, как извели поэта корявые упреки девяностых – за «комиссаров в пыльных шлемах». А миф о «вине» шестидесятников, настойчиво вложенный в головы в 1990‑е годы, буквально по пунктам, – успешно сформулирован, вот парадокс, вполне официальной критикой 1960‑х. Той самой критикой, авангард которой составляли будущие застрельщики как бы либеральной мысли конца XX столетия.

* * *

Мы увлеклись – кому-то может показаться, что шестидесятые годы отличала страшная угрюмость. А все как раз наоборот. Шестидесятые пританцовывали.

В 1960 году из Ливерпуля послышались первые звуки «Битлз». Please, please me – три года спустя выйдет первый альбом. В ООН Никита Хрущев перебил кого-то репликой: «Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала» – в этом, конечно, было мало дипломатии, зато сколько поэзии! Написал же Эренбург в «Литературке»: «Пришло время стихов».

И Ахматова о том же: «По-моему, сейчас в нашей поэзии очень большой подъем. В течение полувека в России было три-четыре стихотворных подъема: в десятые – двенадцатые годы, или во время Отечественной войны, – но такого высокого уровня поэзии, как сейчас, думаю, не было никогда…» Слова Ахматовой цитировал в своем эссе «Поход эпигонов» Варлам Шаламов – страшно возмущаясь. Но Анна Андреевна успокоит его тем, что сразу спохватится (опять же, чтобы не подумали – «эстрадников» приветствует): «Не уровень поэзии высок, а небывало велик интерес к стихам».

И вот уже в двухтысячных вспоминает в Интернете студент 1960‑х, некий зеленоградский блогер Вышневецкий (Вышень) – как, скинувшись со стипендий, купили в конце шестидесятых новый альбом «Битлз», собрались в общаге «у Юрки Коркина», владельца единственной стереосистемы, – и в самые божественные минуты, мешая слушать «битлов», случайная «кукла-блондинка» стала шуршать фольгой от шоколада. «Юра уменьшился вдвое, а я, чуть не сделав царапину на драгоценном виниловом пласте, остановил все это очарование и, подражая Вознесенскому, т. е. чуть подвывая и время от времени стукая себя воображаемой записной книжкой по бедру в акцентированных разворотах смысла и размера, прочел милой деточке лекцию… Детка решила, что это ее, леди, так развлекают, и дала мне почувствовать вкус шоколада липким поцелуем, чтобы подразнить Юру. Что? Разумеется, она была блондинка»…

К чему здесь эта цитата? – спросит читатель. Отвечаем читателю нелюбопытному: ни к чему. А любопытного зацепит вот эта деталь: с чего бы вдруг у «битломанов» шестидесятых «на автомате» жесты, мимика и дикция поэта Вознесенского?

* * *

И тут – не ждали? – подоспела параллель.

На сломе двух десятилетий, в конце шестидесятых, Джон Леннон напишет письмо критику Джону Хойленду, а Андрей Вознесенский через пару лет – критику Адольфу Урбану.

Критик Хойленд вывел из себя ливерпульского «шестидесятника» Леннона, сравнив «битловский» протест… ну, не с «эстрадничеством», а с популярной тогда у англичан мыльной оперой «Дневник миссис Дейл». 10 января 1969 года Леннон ответил открытым письмом в одном из леворадикальных журналов Black Dwarf («Черный карлик»).

Заведующий отделом критики журнала «Звезда» Адольф Урбан, не оставлявший без внимания ни единого шага в творчестве поэта, «ангела в кепарике», обратится к Вознесенскому с открытым письмом, красноречиво назвав его: «Кризис остроты». Вознесенский тут же ответит отповедью, которую озаглавил «Структура гармонии». Диалог их, нервически-вежливый, опубликуют апрельские «Вопросы литературы» в 1973 году.

Конечно же, две эти переписки ничего общего друг с другом не имеют. Но – интонации, но – ощущение себя и мира… «Шестидесятники» всех стран, похоже, соединились.

Из письма Дж. Леннона критику Дж. Хойленду:

«Дорогой Джон, твое письмо не просто высокомерно. Ты кем себя считаешь? Что ты вообще понимаешь? По-твоему выходит, что я согласен с существующей системой, а ты – нет… Существующая система так и не смогла превратить нас в сборище „развеселых пареньков“, дорогой Джон; МЫ СМОГЛИ заняться тем, чем занимаемся и поныне. Я был там, а ты – нет…‹…›

Возможно, ты прав насчет того, почему до сих пор на меня не наезжали – я ведь у них, как и у тебя, давно „под колпаком“. Ну что же, я тебе скажу – я конфликтовал всю жизнь с одними и теми же людьми, я знаю, они все еще ненавидят меня. Сейчас уже все равно – вот только масштабы поменялись…

Слушай парень, я не был/не являюсь твоим оппонентом. Чем занудствовать по поводу Beatles или Stones, взгляни шире, подумай о мире, в котором мы живем, Джон, и спроси себя: почему? А потом – приходи и присоединяйся к нам.

С любовью, Джон Леннон

P. S. Ты сломаешь – а я построю».

Из ответа А. Вознесенского критику А. Урбану:

«Дорогой Адольф Адольфович!.. Вы „вынуждаете“ меня, „оставив на время стихи“, поговорить с Вами на Вашем языке… Я предпочел бы, чтобы Вы, оставив на время статьи, заговорили со мной стихами. На моем языке. Но это, видно, в следующий раз… Я рад, Адольф Адольфович, что Вы давно верите в меня. Но не будем так уж строги к тем поклонникам, которые, приняв меня за певца поролона, разочаровались во мне, поняв, что я не сумел воспеть тринитрооксигидронатроэлон…

Вы спрашиваете, что за „банальные истины“ я исповедую по Главному вопросу?.. Я думаю, Вы скоро поймете, что к поэзии неприменимы школьные эволюционные термины, вроде Ваших: „шаг вперед“, „отменяя или прибавляя“, „являются поправкой“ и т. д. и т. п. ‹…› Вообще зря Вы, следуя моде, обижаете метафору. ‹…›

…Так хотелось бы, Адольф Адольфович, чтобы лишь в фантастической игре ума поэта был ужас существования и ложь прикидывалась правдой, а хаос гармонией! И если бы музыка боролась лишь с непочтительными тупицами!..

Но не будем тужить и трусить. Авось все удастся!

С искренним уважением, Ваш Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ.

‹…›P. P. S. …Когда цитируете стихи, не выпрямляйте их строк… Стихам больно, они живые, у них ломаются суставы. Будьте бережнее. Прошу Вас».

Я баба слабая, я разве слажу?Однажды – а именно 6 июля 1996 года – Вознесенский придет в лондонскую студию Би-би-си, на программу радиожурналиста Севы Новгородцева «Севаоборот». И кто-то из гостей программы, давний поклонник поэта, вспомнит забавный эпизод из шестидесятых, как раз в те дни, когда Вознесенский вернулся из Америки. Вот что расскажет в радиоэфире очевидец, побывавший на одном из поэтических вечеров в большой аудитории Политехнического:

«Поэты сидели на сцене у стены. Пришла очередь Вознесенского – он вышел. Невероятно серьезно достал из кармана какую-то бумажку и сказал: „Вот тут пришла записка: ‘Вознесенский и Евтушенко, расскажите, как вы ездили по Америке’… Ну, товарищи, это была большая, серьезная поездка, рассказывать долго. Но я сейчас расскажу один эпизод, который произошел в Нью-Йорке. Ну вы, товарищи, понимаете, нас предупреждали, что в этой поездке могут быть провокации. В Нью-Йорке всех поселили на седьмом этаже, а мы с Евтушенко были в одном номере на пятом, – и мы поняли, что вот тут-то и надо ждать провокаций, и мы не ошиблись.

В два часа, когда мы крепко спали, раздался сильный стук в дверь и кто-то – по-русски, правда, но с акцентом, – закричал: ‘Евтушенко, Вознесенский, вставайте, надо поговорить!’ Мы из-под одеял ответили, что мы, русские поэты, готовы говорить и о поэзии, и о жизни, и о любви – но только в дневное время. „Женька, сволочь, я с тобой в одном классе учился“, – сказал голос из-за двери. „Ни с кем я в одном классе не учился“, – ответил жестко сонный Евтушенко. Поругавшись еще некоторое время, голос исчез.

Но сон исчез, – рассказывал со сцены Андрей Андреевич, – мы полежали еще пару часов, потом осторожно подошли к двери: кажется, нету никого. Быстро оделись и пошли на седьмой этаж, разбудили руководителя группы и рассказали ему о случившемся. Молодцы, сказал руководитель делегации, правильно вели себя в данной сложной обстановке.

Наутро, правда, в номер к нам вломился солист ансамбля народного танца Игоря Моисеева – Сергей Цветков, который был настолько пьян, что у него даже акцент появился… Как видите, все же провокация имела место!..“

Вы не представляете, – Вознесенский рассказывал! с такой иронией – какой рев раздался в зале. Все ревели от смеха. Когда немного улеглось, Вознесенский добавил: „Самое-то главное, что потом выяснилось – Сергей Цветков действительно учился в одном классе с Евтушенко“. И все опять попадали со стульев».

* * *

За умение шутить Вознесенского аудитории обожали. Но людям серьезным такое чувство юмора чаще казалось неуместным. Вот даже Римма Казакова – помнила же, как и предложение выйти замуж обернулось шуткой, – написала в «Литгазете» в июле 1962 года («Что и „как“»), услышав стихотворение «Бьют женщину»: «Здорово написано! Лихо! И вместе с тем возникает чувство неловкости. Я восхищаюсь великолепными поэтическими деталями стихотворения, восхищаюсь поэтом, а женщину-то бьют!.. „Баловать“ в литературе весело и мило, но когда художник „балует“, он подчас, сам того не замечая, переключает внимание с предмета разговора на свою собственную персону, а его поэзия из-за этой диспропорции, искажения поэтической задачи, становится мельче».

Ну да, у Вознесенского всё и всегда в стихах – соткано из нервов «собственной персоны», все через собственное «я», до самоистязания. Иногда это вызывает даже недоумение. Но за это как раз Вознесенского и любили – за искренность…

Вернемся к заграницам. В шестидесятые Вознесенский побывает еще не раз – и в Америке, и в Италии, и во Франции, и в Англии, и в ФРГ, не говоря о Польше и Болгарии. Сначала молодого поэта отправляли за рубеж, чтобы освежить представление о лицах советской литературы. Потом спохватились – а не пускать уже было сложно: популярность Вознесенского и на Западе оказалась нежданно-негаданно такой, что тронь его здесь – заграничные друзья его тут же отзывались эхом… Были, впрочем, и другие объяснения. Так, колоритная Валерия Новодворская, защитница демократии от всего на свете, поэта любила – но стыдить будет политически, со всем набором штампов либеральной конъюнктуры XXI века: «Почему ему все это позволяют? А плата внесена. Во-первых, в США поэта шокировала слежка со стороны ФБР (про слежку со стороны КГБ он ничего не написал). „В Америке, пропахшей мраком, / камелией и аммиаком, / пыхтя, как будто тягачи, / за мною ходят стукачи. ‹…› / Пусти, красавчик Квазимодо, / душа болит, кровоточа, / от пристальных очей „Свободы“ / и нежных взоров стукача“. Стыдно».

И дальше, по накатанной, – ее резюме: «Никогда еще искренность поэта не приносила столько бед».

Ну да, мысль не нова и не сложна: поэт излишне искренний всегда вредит партийной и корпоративной догме: коммунистической и антикоммунистической, любой, будь эта догма трижды либеральна или антилиберальна. Любое отклонение, пусть даже очевидное, от «правды», нарисованной в уме догматика, – беда.

В сборнике «Треугольная груша» стихотворение называлось «Вынужденное отступление». За него поэта не раз попрекнут в новом веке: да как он мог! Увидел мрак, разврат и аммиак в Америке! Какие «стукачи»? Откуда? Если бы они и были – то ж стукачи демократические! А значит, полезные!

В XXI веке маленький Эдик Сноуден, знаток американских стукачей, доведись ему прочитать эти пассажи, мог бы долго смеяться. Даже его малюсеньких усилий однажды хватит, чтобы мир усвоил очевидное: все поголовно уже давно «под колпаком». И оруэлловский «Большой Брат» – оказывается, совсем не то, что все когда-то думали.

Но это когда еще будет.

* * *

В том же сборнике Вознесенского, рядом со «стукачами», – «Лобная баллада». Там у царя «по лицу проносятся очи, как буксующий мотоцикл», там он целует в уста Анхен, которой только что отсекли голову, потому что его «любовница – контрразведчица англо-шведско-немецко-греческая». В стихах нет никакого буквального соответствия подробностям трагической любви Петра Первого к немке Анне Монс. Собственно, и Петр по имени не назван, лишь имя Анхен – отзвук той истории (но на самом деле голову немке не рубили). Здесь Вознесенский – о другом.

Эта самая Анхен, оставшаяся «брусничной кровиночкой» на державных устах, – совсем скоро обернется у поэта кинозвездой Мерилин Монро, мотоциклисткой Натальей Андросовой… Но и в «Лобной балладе» уже сказано – устами отрубленной головы: «Баба я, / вот и вся провинность, / государства мои в устах».

В дни строительства и пожара

до малюсенькой ли любви?

Ты целуешь меня, Держава,

твои губы в моей крови.

Вот это уже совсем другое дело! Эти строчки – при таком-то утилитарно-партийном подходе к поэзии – можно пришпилить и к кровавому режиму, и к любой злобе дня. Что же касается запахов аммиака в Америке – это лишнее, это конформизм, постыдное сотрудничество с коммунистическим режимом.

В России ведь не первое столетие, со времен Радищева и Новикова, как ни меняй царей с вождями, пульсирует одна корпоративно-прогрессивная мысль: кто не назвал режим «кровавым», тот ретроград и лапотник. Цари кровавы, пролетарские вожди кровавы. И в этом была своя правда. Но ведь толкуют о «патриотизме» вечно: или – или. «Патриотизм» революционно-либерального разлива запрещает видеть очевидное – что и мир вокруг не менее ущербен. «Патриотизм» на почвенный манер, напротив, – вечно сводится к идее, что весь мир существует лишь для того, чтобы топить нас в крови. Те и другие «патриоты» по-своему суровы и угрюмы, на зависть феликс-эдмундовичам всех времен и народов. Возможны ли третьи?

Вознесенский позволил себе не уложиться ни в тот, ни в другой трафарет. Верный футуристической идее, он наивно полагал, что время дает новый шанс построить государство справедливости и любви к своему народу. Поэт помогает своей стране, расшатывая загончик соцреализма, в который не втискивался отдельно взятый человек во всем неподконтрольно-интимном многообразии.

* * *

Время будило воображение. Веселый и страшный башмак Хрущева пролетал над Америкой. Над Советской страной фаллически вздыбилась большая кукурузина. К девкам, по преданиям тех лет, ночами приходила тень какого-то Егора Кузина. Кто не помнит – знаменитая была частушка: «Не ходите, девки, замуж / За Егора Кузина. / У Егора Кузина – / Большая кукурузина».

Сверхдержавы ракетами мерились, космосом бредили, шпионов ловили. Мир колобродил и мял ковыль.

Поэту, кажется, всего-то оставалось пристроить в этом путаном мире непережеванных госмашинами человечков с их малюсенькими любовями. Госмашины тоже колебались: нужен ли им этот человечек? – и делали, кажется, все, чтобы поэты поскорее расстались с иллюзией, будто «наше дело общее». К концу 1960‑х все так и случится. Виной ли тому интриги идеологов, подбиравшихся к власти, злобная склочность литературной среды, просто чья-то недальновидность или глупость, но – иллюзия растает.

Беззащитная муза – вот кто останется главной героиней этого десятилетия Вознесенского.

* * *

Пятого августа 1962 года в Америке скончалась Мерилин Монро, тридцатишестилетнее волоокое земное божество. Вознесенский помнил ее голо-головокружительные позы на громадных нью-йоркских автобусах и небоскребах. Советским зрителям Мерилин покажут впервые лишь через четыре года – на экраны выпустят фильм «В джазе только девушки». Но на смерть актрисы сразу же откликнулся главный советский киножурнал.

Из некролога памяти Мерилин Монро (Советский экран. 1962. № 19):

«Узнав о ее смерти, Лукино Висконти сказал: „Мир американского кино убил Мэрилин (так в журнале. – И. В.) Монро. В течение последних лет своей жизни она играла роль его жертвы“. ‹…› В последнем интервью, опубликованном журналом „Лайф“ за несколько дней до трагической развязки, Мэрилин говорила: „Я не смотрю на себя, как на товар, но уверена, что многие считают меня товаром, в том числе одна фирма, которую я не назову. Актер – это не машина, сколько бы ни утверждали обратное“.

Именно поэтому ее нервы не выдержали борьбы, которая оказалась слишком неравной. Жестокие законы капиталистической кинопромышленности сломили силы актрисы…»

Тогда же Андрей Вознесенский напишет свой «Монолог Мерлин Монро». Именно так: не Мерилин, а Мерлин. Как слышалось и повторялось ее имя, так и написалось. И в последних прижизненных изданиях в стихотворении останется так: Мерлин. И это правильно. Требовал же Вэн Клайберн до последнего, чтобы его звали, как в прежние советские годы – Ваном Клиберном, и точка. Вот так же именем «Мерлин Монро» дышала эпоха. У Вознесенского вышли стихи невыносимо пронзительные – так выходит, когда «невыносимо самоубийство, но жить гораздо невыносимей», когда «самоубийство – бороться с дрянью, / самоубийство – мириться с ними, / невыносимо, когда бездарен, / когда талантлив – невыносимей». Когда убивают тебя изо дня в день – продажность, конъюнктура, карьера. Когда режиссеры жизни этой – «одни подонки».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?