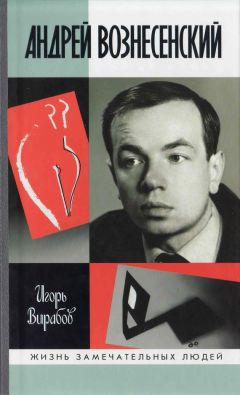

Текст книги "Андрей Вознесенский"

Автор книги: Игорь Вирабов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

Глава третья

Итальянка с миною «подумаешь!»

Как наивен террорист-миллиардерНеизвестный позвонил в парижский номер Вознесенского и приглушенным голосом сообщил, что прибывший синьор Фельтринелли хотел бы встретиться. Если, конечно, синьор Вознесенский не возражает.

В одно мгновение перед мысленным взором синьора Вознесенского пронеслись «торжествующие рожи номенклатуры», неминуемая расплата в Москве, – «этот мерзавец еще тайно встречался с самим Фельтринелли». Логичнее было отказаться. Он согласился.

За углом отеля ждал черный лимузин с занавешенными стеклами. Итальянец со «змеиной улыбкой», не уронив ни слова, распахнул перед поэтом дверь, и… Что готовил ему режиссер этого триллера? Машина рванула резко – куда?

Фельтринелли звали Джанджакомо – и вряд ли ему могло прийти в голову, что какой-нибудь русский читатель вдруг услышит в его итальянском имени непонятно откуда всплывшее созвучие с кочевым народом «джан». А это самое племя из повести «Джан» Андрея Платонова (джан у него, согласно туркменским поверьям, – душа, которая ищет счастья) будто специально для Фельтринелли и было создано! Этот народ «джан» терпеливо ждет у Платонова, когда Назар Чагатаев, герой с высшим инженерным образованием, начнет осуществлять всеобщее счастье жизни. Так ведь и Фельтринелли того всей силой страсти желал – всемирного счастья, без которого сердцу стыдно. Он ведь для того и в коммунисты пошел. Для того и от них, неповоротливых, рванул к «красным бригадам», радикалам, террористам, хоть к черту, – так не терпелось спасти всемирный «джан».

Правда, платоновский Чагатаев шел спасать свой народ «джан» совсем натощак. Джанджакомо мог обходиться без такой крайности. Он был миллиардером.

Но мы отвлеклись. Черный лимузин уже привез поэта Вознесенского куда-то… То ли на загородную виллу, то ли в конспиративную квартиру – он потом и не вспомнит. Голова шла кругом: первая поездка в Париж, ажиотаж вокруг его выступлений, посвященные ему полосы «Фигаро», «Франс суар», «Монд». Теперь еще – «шпионские страсти» с Фельтринелли… А вот и он, кстати. Входит стремительно, долговязый, слегка сутулится, как теннисист. Усы свисают, как гусеницы-землемеры. Серый костюм… Ой! А у них брюки одного фасона.

Весь Париж в брюках без манжетов – а у Фельтринелли с Вознесенским брюки с манжетами. Надо же. Заметили. Посмеялись. И… как-то быстро понравились друг другу. Чем? «Он азартно играл взрывателя мировых устоев, я играл кумира московских стадионов». В нем «решительность скрывала наив мальчишества», «авантюризм азарта». Так Андрей и сам такой.

Фельтринелли был тем самым издателем пастернаковского «Доктора Живаго», что по ночам, говорили, пробирается в Страну Советов тенью и пьет честную сладкую кровь из товарищей Хрущева, Суслова, Суркова и лично слесаря Сучатова. Нет-нет, сам Фельтринелли в этом никогда не признается! Он и товарища Пальмиро Тольятти уверял, что вся фантасмагория вокруг «Живаго» Пастернака и его Нобелевской премии необъяснима с точки зрения здравого смысла, простой человеческой логики и даже советских госинтересов. Конечно, бизнес есть бизнес, и старина Фельтринелли своей издательской выгоды не упустит, но записывать его, идейного борца с империалистической проказой, в «дирижеры мирового антисоветизма» – это идиотизм. Это из тех самых сказочных идиотизмов, которые никакими дивидендами не окупятся. Ни дивидендами Хрущева, срубившего Молотова – Кагановича. Ни дивидендами Брежнева, завалившего Хрущева. Ни прибытком кардинала Суслова, сковырнувшего идеолога Ильичева. Ни приварком писателей, топчущих друг друга ради мягкого места в искусстве. Ни даже премией слесаря Сучатова и экскаваторщика Васильцова (не читающих, но осуждающих).

Вознесенский вспоминал свои разговоры с Фельтринелли («Усы „Землемер“»): «О „Живаго“ он много не говорил. Только раз удивленно и брезгливо усы Джанджакомо поморщились, рассказав, как Сурков, „эта гиена в сиропе“, приезжал якобы от Пастернака и требовал от его имени остановить печатание. Подозревал ли он, романтично влюбленный в социализм, что „Доктор Живаго“ станет главной идейной пробоиной, от которой потонет Советская Империя? Под давлением Хрущева он перестал быть членом итальянской компартии, пошел левее, стал субсидировать европейский терроризм и „красные бригады“. Вот чем обернулись близорукие антилитературные интриги наших властей».

Да, но чего хотел Джанджакомо от Вознесенского? Издатель он смекалистый, не заметить парижский успех поэта не мог, так что сразу предложил Вознесенскому пожизненный контракт на мировые права. Опыта у Андрея не было никакого. «Советские законы запрещали прямые контакты с издателями. А тут денежный договор! Почти вербовка!» Однако молодое дарование решило не тушеваться – помня и перипетии Пастернака с этими договорами. Вознесенский согласился передать ему права, но только на издания в Италии. От предложенного гонорара чуть не поперхнулся, но запросил ровно в десять раз больше. Наличными. «О чеках я тогда и не подозревал, а счет в банке для советских властей звучал почти как „связь с ЦРУ“».

Фельтринелли вздохнул и согласился. Но за деньгами надо было ехать в Италию. Как? Советским гражданам полагалось обращаться в посольства за визой только через Москву, через Выездную комиссию. Вознесенский тут же отправился в итальянское консульство и через три дня был в Милане. Джанджакомо принимал его в своем палаццо на виа Андегари, рассказывал о своем богатом архиве революционной мысли с письмами Маркса и Бакунина. Делился идеей: вот бы организовать такой остров, где собирались бы на месяц-другой интеллектуалы со всего мира пообщаться, поспорить, позагорать. Вознесенский восхищался. Из десятка названий для книги, пишет он, Фельтринелли приглянулось «Скрибо коме амо» (пишу, как люблю).

Теперь перед Вознесенским стояла другая проблема. Через неделю кончалась выездная виза – возвращаться с деньгами было нельзя, значит, их надо потратить. Вознесенский решил: гулять так гулять. И стал транжирить деньги – все равно скорее всего в Европу больше не выпустят. «Я дарил знакомым шубы и драгоценности…» Потом, уже в Москве, Эренбург поделится с друзьями недоумением: непонятно, откуда у Вознесенского на обратном пути вдруг набралось так много багажа? Позже поэт признается: «Со стыдом вспоминаю купеческие безумства тех дней, когда я сжигал фельтринеллиевский гонорар». Не менее безумно было тогда и рассказывать всем о «приключении» с Фельтринелли. Впрочем, кому надо – и без того всё знали.

* * *

Зачитывался ли Вознесенский детективами, мы не знаем. Но историю своего знакомства с Джанджакомо Фельтринелли он описал почти в детективном жанре – окутав все густым туманом. Нашпиговал сюжет черными лимузинами и секретными перелетами из Парижа в Милан. Наверное, и это было. Однако о великой тайне переговоров поэта с издателем знали все прилетевшие с ним из поездки коллеги-писатели. Не стоит забывать и то, что эссе поэта (с описанием знакомства) – дело литературное: факты верны, а сюжет мог загулять сам по себе, сместив хронологию, стерев ненужные детали.

В 1962 году Вознесенский летал в Италию и вполне официально – с очередной делегацией. И вот, к примеру, Твардовский 19 марта того же года в своей итальянской записной книжке (опубликована в журнале «Вестник Европы», 2006, № 17) ревниво, хотя и резонно досадует: «Спрос на Евтушенку, Вознесенского, Казакова (интервью, портрет на страницу), Аксенова определяется исключительно нашей критикой этих авторов – браним, пугаемся, видим тут бог весть какую опасность – дай-подай. Вышел том Евтушенко, Вознесенского сватает Фортинелли (Твардовский исказил фамилию издателя случайно, а может, и нет. – И. В.), предлагает аванс…»

Твардовского скорее задевает то, что в нем самом за границей видят лишь «прогрессистского редактора», «автора речи на XXII съезде КПСС», – но отнюдь не автора знаменитого «Василия Теркина» и поэмы «За далью даль». Однако факт остается фактом: все знают, всех нервирует аванс Фельтринелли…

Возможно, это и объясняет – откуда в истории знакомства с Фельтринелли у Вознесенского столько тумана.

А впрочем, с Фельтринелли и в самом деле все было непросто.

* * *

Спустя несколько лет, в апреле 1971 года, в Гамбурге убьют боливийского консула Квинтанилью. На месте преступления найдут пистолет, зарегистрированный на имя Фельтринелли. Джанджакомо скажет: потерял давным-давно. Про этого Квинтанилью знали, что он выследил и зверски убил Че Гевару. Когда-то в Боливии он допрашивал и Фельтринелли, прилетевшего туда и тут же арестованного вместе с его боевой подругой Сибиллой Мелегой… К концу 1960‑х Фельтринелли был возбужден «точными сведениями» о том, что «госпереворот готовят в Италии ЦРУ, НАТО и крупные промышленники», для чего в стране стали появляться боевые полуфашистские отряды. В ответ Джанджакомо приступил к созданию боевых групп партизанского действия, ГАП. Не исключено, кстати, что эти сведения Фельтринелли взял не совсем с потолка. Позже премьер-министр Андреотти расскажет, что у НАТО и впрямь имелся «план демократического возрождения» Италии (Stay Behind), предполагавший некоторую «дестабилизацию» ситуации, за которой последует неотвратимая помощь союзников извне. Но это действительно «кстати» – просто из нового века любопытно наблюдать, как по давешним лекалам все кроится в истории.

А 15 марта 1972 года под Миланом, в местечке Сеграте под мачтой линии электропередач нашли бородача с оторванной ногой. В бородаче опознали «Освальдо» – это была подпольная кличка миллиардера. Бомба с часовым механизмом взорвалась у издателя в руках, когда он пытался взорвать линию электропередач. Сообщника так и не нашли.

Вознесенский узнал о гибели Джанджакомо в Австралии. Тут же полетел в Италию, не дожидаясь визы. В самолете записал строчки: «Фельтринелли, гробанули Фельтринелли – / как наивен террорист-миллиардер! / Как загадочно усы его темнели, / словно гусеница-землемер…» Что заставило поэта вот так вдруг срочно бросить все и помчаться в Милан сломя голову? Наверное, и дружеские чувства. И ощущение шекспировского нерва всей трагической судьбы Джанджакомо.

В Милане будет кому встретить и помочь Вознесенскому со срочной визой. Да-да, мы ведь чуть не забыли рассказать про «ангела палаццо». В последние годы Джанджакомо был увлечен и революцией, и подругой Сибиллой. Но с женой он не разводился, у них рос сын, и после гибели мужа Инге Фельтринелли-Шёнталь приняла все дела процветающего издательства. Андрей вспоминал первую встречу с ней – еще в тот самый давний приезд в Милан – и будто легким перышком гусиным по бумаге выводилось само: «Инга тогда носила оранжевые одежды, шикарно скроенные из дешевых тканей. Как сумасшедший световой зайчик поставангарда, она озаряла дом. Ее энергетика электризовала интерьеры. Дверные ручки искрило при прикосновении к ней».

Итальянка с миною «Подумаешь!»…

Черт нас познакомил или Бог?

Шрамики у пальцев на подушечках,

скользкие, как шелковый шнурок…

* * *

Тут повествование должно бы завихриться, ибо читателя надо немедленно перенести за океан, где в апельсиновом пожаре сгорит нью-йоркская гостиница «Челси». Но всем известно, что служенье муз не терпит суеты, так что апельсины будут все-таки томиться на медленном огне до конца этой главы, когда и прояснится: какие апельсины? что за пожар? Пока же, по дороге к «Челси», Вознесенского ждут и битники, и знаменитый Артур Миллер.

Лежу бухой и эпохальныйАртур Миллер, по словам Соломона Волкова, недоуменно пожимал плечами: «Не понимаю, как власти это позволяют Андрею? Ведь в Советском Союзе запрещают и романы, и пьесы, и фильмы. Откуда такая либеральность по отношению к стихам?» И отвечал сам себе: «Наверное, это такая древняя русская традиция – поэт в роли шамана, прорицателя, к голосу которого надо прислушиваться?»

Эдуард Лимонов, молодой еще, не просто недоумевал – аж распирало его, но по другому поводу. В 1978 году на какой-то вечеринке, среди знаменитостей, встретился ему Андрей Вознесенский – за одним столом с Артуром Миллером, бывшим мужем Мерилин Монро! И Лимонов, постеснявшись (!) сидевшей рядом с Миллером новой жены, «темнолицей фотографши», не спросил того, что хотел и что казалось интереснее всего: «Какая она была, Мерилин? Руки, ноги, мягкая, твердая? Как стонала?» Потом ругал себя, а между строк у него будто читался упрек – тому же Вознесенскому, который был с Миллером на дружеской ноге: ну а он-то почему не спросил? Не может же быть, чтобы было неинтересно?

Во-первых, не факт, что не спрашивал – хотя письменных тому свидетельств и нет. Во-вторых, Миллер охотно говорил о Мерилин – когда, скажем, его расспрашивала Зоя, жена Вознесенского. Она, конечно, спрашивала о другом. Речь шла скорее о надломах, а не о порывах Мерилин, но от психологических ее травм раздумья вели Богуславскую к истории о том, как в детстве актрису изнасиловал отчим. В-третьих, жили шестидесятники на виду у всех и смело экспериментировали в сферах расширения интимных границ своих личностей, – но спасительная ирония, оттенявшая любой их пафос, не давала свалиться в банальную пошлость.

Наконец, что касается Миллера, стоит заметить: Андрей и Зоя нежно относились к Артуру и его жене Инге Морат, и это было взаимно. Может, как раз оттого, что были близки во взглядах на идиотское устройство мира. Детям середины века вдруг открылась беспощадная ясность будущего: человечество смертно. «Еще не финал, но возможность». Не каждый в отдельности, что понятно, а именно все человечество. Что будет, когда исчерпаются все земные ресурсы? Механический конец цивилизации. Ни памяти, ни апокалипсиса («он все-таки духовен»), ничего. Возможно, неспроста и то, что в середине века, рассуждал Вознесенский, «организм планеты как защитную реакцию выделяет духовную энергию – поэзию, музыку, как надежду и спасение».

В 1950‑х Артур Миллер ощутил на себе «прелести» маккартизма: Америка охотилась за коммунистическими ведьмами. Голливуд, а следом и вся страна принялась составлять «черные списки» и стучать друг на друга. Среди активистов этого движения были и мультяшник Дисней, и глава Гильдии киноактеров, будущий президент Рональд Рейган. Происходящее вокруг аукнулось драмой Артура Миллера «Суровое испытание» – о судебном процессе XVII века над «салемскими ведьмами» в Массачусетсе. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности немедленно вызвала Миллера на допрос. Назвать имена коллег, сочувствовавших коммунистам, Артур отказался… После такого вот допроса из Америки сбежал навсегда Бертольт Брехт. В 1960‑х шума вокруг Комиссии будет меньше (ее прикроют в 1975 году) – законопослушная страна приучилась свободно выражать свои мысли, просто не болтая всякое лишнее. В СССР давно умели свободно помалкивать, просто болтая всякое лишнее на кухнях. Так что Миллеру с Вознесенским всегда было что свободно обсудить. Между прочим, лишь для того, чтобы повидаться и поговорить с Андреем, однажды Артур и Инга шесть часов, меняясь за рулем, неслись из Нью-Йорка в Монреаль. Вознесенского не хотели выпускать из страны, лишь по приглашению премьер-министра Трюдо разрешили десятидневную поездку в Канаду. И Миллер с женой примчались туда просто «ободрить, узнать, как жив; узнать новости о стране, о друзьях. Такое не забывается».

При этом надо заметить: и для Миллера, и для Вознесенского наличие идиотов в их странах абсолютно не исключало естественного понятия любви к Родине. Вознесенский не отречется от этой своей любви и в дни совершенного отчаяния, и тогда, когда признаваться в этом чувстве станет вдруг для кого-то немодно и как-то стыдно. Так и Миллер: «Он многое объяснил мне в Америке. Когда меня пригласили в Белый дом, Артур несколько часов терпеливо растолковывал мне смысл власти: „Отцы нашей демократии, создатели Декларации были глубоко образованными людьми, блестяще знали латынь, римское право“». Миллер, как и многие из заграничных друзей Вознесенского, через много лет, когда развалится СССР, будет недоумевать: что за радость – плясать на обломках своей страны?

В конце шестидесятых Вознесенский побывал на бродвейской премьере миллеровской «Цены»: «Пьеса брала за кишки сюжетом. Женщина в Америке дистанционно заболевает от разгула погромов в Германии. Эта дистанционная совесть – alter ego Артура. Так же сквозь пространство он чувствует Россию, болеет ею через Чехова, через „Современник“, ставивший его вещи, через МХАТ. Не случайно ART-THEATRE – почти анаграмма его имени ARTHUR, а дочка Ребекка, живописец и сама кинорежиссер, играет чеховскую героиню».

Инга Морат сделала несколько фотоальбомов, в том числе вместе с мужем альбом «В России». Рядом с портретами Бродского, Аксенова, Корина, Н. Мандельштам, Вознесенского в книге был помещен и портрет министра культуры Фурцевой, на котором виднелись все ее морщинки. Ярость Фурцевой была столь сильна, что фотоальбом Инги был запрещен, пьесы Миллера убраны из всех репертуаров. Что произошло? Инга выдала государственную тайну!.. Миллер напишет предисловие к американскому изданию «Ностальгии по настоящему» Вознесенского. Когда в России наконец издадут мемуары Артура, предисловие к ним напишет Андрей.

В «Русском альбоме» Инга опубликовала давние письма Вознесенского. Письма как раз того времени, когда разгорелся скандал вокруг открытого письма поэта в газету «Правда» и его стихотворения «Стыд» (о нем мы поговорим отдельно). Ключевым упреком в адрес Вознесенского тогда было: «ЦРУ обожает вас!» Вот в те самые дни Андрей и писал Артуру Миллеру, его жене Инге Морат и их дочке Ребекке:

«Москва, 1967.

Дорогие, дорогие Инга, Артур и секси Ребекка!

Спасибо за ваши телеграммы и письма, за ваши попытки помочь – всем, всем спасибо. Не тревожьтесь за меня. Хотя мое положение не назвать блестящим – за меня не волнуйтесь. Мне кажется, мне слишком долго везло. И мне странно, что все это случилось только сейчас, а не гораздо раньше.

Странные они люди. Они не пустили меня поехать на выступление в Линкольн Центр и в Лондон, повсюду – даже в Болгарию… Но они не в силах не разрешить мне писать стихи, это уж поверьте!

Но довольно о них, fuck их всех!

Каковы ваши планы? С завтрашнего дня меня не будет в Москве до середины августа. Напишите мне ваше расписание, и я сразу приеду, если вы вдруг появитесь в Москве или в любом другом нашем городе. Так хочется вас видеть. Сердечный привет.

Андрей».

* * *

В 1965 году, едва познакомившись, Миллер настоятельно рекомендовал Вознесенскому в Нью-Йорке отель «Челси». Там Артур останавливался сам, и там же кучковалась «антибуржуазная» культурная элита. Выбор этого отеля был как выбор жизненной позиции: здесь ты, как в бункере у битников. Вон и Аллен Гинзберг здесь ошивается. Клёво!

«Наверное, это самый несуразный отель в мире, – вспоминал Вознесенский. – Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чугунными решетками галерей – даже, кажется, угольной гарью попахивает. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат… Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Лидер рок-группы „Секс пистолс“ здесь или зарезал, или был зарезан своей любовницей. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги… В лифте поднимаются к себе режиссеры подпольного кино, звезды протеста, бритый под ноль бакунинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках из золотого позумента и пиджаках, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси».

Время мало что изменило в «Челси». Пыли здесь – может, еще со времен, когда сюда ступила нога Вознесенского, что-то осталось. Мемориальные таблички у входа напоминают о выдающихся безумцах, выживавших здесь прежде.

Аллен Гинзберг – из числа тех безумцев, теперь уже признанный гуру американской культуры, выдающийся, значительный, культовый и прочая, прочая, прочая. За честь почитали сыграть с ним на одной сцене – и Боб Дилан, и Пол Маккартни. Писатель Курт Воннегут на похоронах Гинзберга воздаст ему: «В 1973 году мы вместе были приняты в члены Американского института искусств и литературы… Аллена номинально приняли как поэта, но на самом деле он стал всемирно известен благодаря своей чистоте и любви, которую он излучал весь, с головы до ног».

Ходили в друзьях у Аллена и русские поэты – и Евтушенко, и Соснора. В завещании Гинзберг специально выделил Вознесенского. Адвокат после смерти главного битника передал Андрею Андреевичу очки Аллена с розовыми стеклышками. Было в Гинзберге что-то раёшное, скоморошечье, безрассудное, как в давних вознесенских «Мастерах» – ну, вспомним хотя бы это вот: «пей, гуляй, девкам юбки заголяй». Гм, ну ладно, пусть не девкам. Вознесенский относился к Гинзбергу – сошлемся еще раз на Соломона Волкова – «ласково, хотя и подсмеивался над его неистовой „голубизной“». В воспоминаниях Андрея Андреевича изрядное число страниц отводится Аллену – и неспроста.

Неистовость Гинзберга и правда была чаще всего настолько бескомпромиссной – и в творчестве, и в чем-то житейском – что воспринимать его бывало непросто. Кому-то помогала снисходительность, кому-то ирония. Скажем, выступая со своей поэмой «Америка», Аллен непременно сообщал, что это – его реквием по умершей матери-коммунистке, пострадавшей от кровавого маккартистского режима (хотя это маловероятно – в те годы Наоми Гинзберг уже была безнадежно психически больна). Скорбный текст, бывало, озадачивал непродвинутых слушателей. К примеру, образом «длинной черной бороды вокруг вагины». Отец Гинзберга был в шоке, но сын не вычеркнул ни слова: «Что же тут стыдного – это всего лишь архетип, всплывающий в сознании ребенка, когда он видит обнаженными родителей».

Озадачивал Гинзберг, тогда еще не признанный классиком, не только своего отца – но и многих коллег, не склонных к эпатажу такого рода. Да, американцев могла смутить и манера чтения Вознесенского. Здешние поэты, как правило, читали стихи занудно и монотонно. Вознесенский, изящный и тихий, на сцене вдруг преображался, голос, руки – все вдруг взлетало, ходило ходуном, рубило, прорезало воздух. Ошарашенная публика сдавалась без сопротивления. И сам по себе феномен этот был любопытен американцам.

Случай же с Гинзбергом иной – он нарушал каноны приличий, всех без разбору, и делал это осознанно – ибо ничто не должно мешать его личной свободе. А этот феномен был любопытен молодым советским поэтам, мечтавшим улизнуть от партконтроля. И одни, и вторые открывали что-то новое для себя. И Вознесенский лихо закручивал в «Нью-Йоркских значках»: «Обожаю Гринвич Виллидж / в саркастических значках. / Это кто мохнатый вылез, / как мошна в ночных очках? / Это Ален, Ален, Ален! / Над смертельным карнавалом, / Ален, выскочи в исподнем! / Бог – ирония сегодня».

Хулиганы? Хулиганы.

Лучше сунуть пальцы в рот,

чем закиснуть куликами

буржуазовых болот!

А вот что Вознесенский вспоминал про себя, Америку и Гинзберга:

«Первый мой вечер за океаном состоялся в Нью-Йорке в „Таун-холле“. Это вообще был первый вечер русского поэта в американском театре, как таким же первым был вечер в парижском „Вье Коломбье“, таким же первым был вечер на Томском стадионе и в рижских Лужниках. Это никакой не плюс и не минус, просто так случилось – кому-то суждено начинать…

Председательствовал Роберт Лоуэлл. Переводы читали Оден, Кьюниц, Билл Смит… Они сидели на сцене. В зале я заметил поблескивающие очечки Аллена Гинсберга (поэт предпочитал писать его фамилию через «с». – И. В.).

– Аллен, вали сюда на сцену, – пригласил я по беспардонной московской привычке. Заминка. Поэты на сцене посовещались, как хоккеисты, и выслали ко мне делегата.

– Андрей, если он вылезет на сцену, тогда мы все уйдем.

– Ну, что же, если его не пустят на сцену – я уйду. Я же его уже пригласил.

Ситуацию спас Аллен. Он подошел к сцене, по-буддийски сложил ладони, поклонился, поблагодарил.

– Из зала лучше тебя слушать – не со спины.

И, усмехнувшись, сел на место.

Я был потрясен. Неужели и у них так же, как у нас, ревность и противостояние? Но увы, если б это только касалось противоречий между университетской и битнической поэзией.

Полуграмотные охранители, и туземные, и наши, эпатированные непереводимыми терминами „fuck“ и „shit“, введенными поэтом в тексты, не хотят замечать, как в глубинах гинсбергского бунтарского сленгового, сильно ритмизированного духовного стиха просвечивает классическая культура У. Блейка, его Бога, Э. А. По, Эзры Паунда… Сейчас, когда он носит смокинг (правда, как он оправдывается, купленный по скидке), за ним стоят стихия нынешней речи, современность. Из русской поэзии он знает не только Мандельштама, но и Клюева. (Правда, большинство битников интересуются лишь загадкой отношений Клюева и Есенина)…»

Откуда взялось слово «битник»? Имя движению дала фраза Керуака: «This is a beat generation» («Это – разбитое поколение»). Хотя Керуак, автор книги «В дороге», говорят, имел в виду не «разбитость», а нечто близкое «beautitude» – блаженству. И не надо путать «beatnik» и «beat» – это совсем разные вещи! Гинзберг уверял, что слово «битник» появилось впервые в колонке сплетен San Francisco Chronicle в апреле 1958 года: журналист Херб Кейн написал, что «битник» – это как «спутник», так же «за пределами этого мира». Керуак, впрочем, предпочитал слово «хипстер», происходившее от «hip» (ляжка). А что касается «истоков» битничества, Гинзберг, помимо Уолта Уитмена, Эзры Паунда, Уильяма Карлоса Уильямса и французских сюрреалистов, поминал добрым словом и «старую традицию русского авангарда – Есенина, Маяковского». Да, и еще он начитался Достоевского и любил представлять себя князем Мышкиным.

Гинзберг сочинял мантры: в 1966 году – для магического прекращения вьетнамской войны, через три года – для изгнания духов из Пентагона. Менять мир думал психоделически. Вот отчего в новом веке, много лет спустя, станет всюду шамански читать его «Сутру подсолнуха» небезызвестный Натан Дубовицкий, автор книги «Околоноля»? А, видно, оттого что духи разные никак недоизгонятся.

Вознесенского привлекала в Аллене еще и человеческая отзывчивость, готовность помочь, кому трудно. Виктора Соснору, прилетевшего на операцию к здешним глазникам, приютил Гинзберг. «Помню, в Лондоне, – вспоминал Вознесенский, – во время знаменитого чтения в „Альберт-холле“, первого мирового съезда поэтов, советский посол запретил мне читать стихи. Тогда Аллен читал мои стихи вместо меня. А я молча сидел на сцене. В другой раз, когда меня уж очень дома прижали, он пошел пикетировать советскую миссию ООН в Нью-Йорке с плакатом: „Дайте выездную визу Вознесенскому“».

К концу жизни (Аллен Гинзберг скончался 5 апреля 1997 года), когда мир вдруг перевернулся и стал непохож на тот, прежний, нотки растерянности промелькнут и в словах этого психа и бунтаря: «Мы были заинтересованы в изменении культуры, а не в воздействии на политику, надеясь, что за культурными переменами последуют политические. Может, это было ошибкой, потому что нынешняя Америка во многом хуже, чем когда-либо».

Вместе с Вознесенским Гинзберг выступал по всему миру, помимо американских городов, в Мельбурне, Париже, Берлине, Сеуле, Риме, Амстердаме… Последний совместный вечер в Нью-Йорке они провели в 1990‑х в пользу пакистанских беженцев. Аллен пел «Джессорскую дорогу». Вознесенский перевел ее. «Горе прет по Джессорской дороге, / испражненьями отороченной. / Миллионы младенцев в корчах, / миллионы без хлебной корочки… / А в красивом моем Нью-Йорке, / как сочельниковская елка, / миллионы колбас в витринах, / перламутровые осетрины…» Тогда, в девяностых, Вознесенский запишет, как крик души: «Боже мой, неужели это написано не сегодня и не о нашей стране?»

В Москве устроить его вечер не удавалось. Времена менялись, но Вознесенский не находил нового объяснения, – как прежде российские ретрограды всегда были солидарны с американскими в отношении политики и слова «fuck». Гинзберг картинно падал на могилу Маяковского, но это никого не впечатляло. Когда российский ПЕН-клуб наконец добыл средства и договорился о его вечере в Москве, пришла весть о смерти Гинзберга. Андрею Андреевичу, вместо того чтобы встречать друга в аэропорту, пришлось писать реквием по Аллену.

Не выдерживает печень.

Время – изверг.

Расстаемся, брат мой певчий,

амен, Гинсберг.

* * *

Однажды Гинзберг рассказал в «Пари ревю» о том, как в первые дни знакомства накормил Вознесенского неким аналогом ЛСД. Тот не подозревал, чем дело обернется: «молодой был, все хотелось познать». Вдруг откроется нечто? Открылось, что без помощи врачей не обойтись.

Вознесенский, кажется, как вспомнит про это, так вздрогнет, потому пишет сдержанно: «Двое суток я находился в состоянии „хай“, но воспроизвести видения оказалось невозможным. Вывел меня из этого состояния лишь поэтический вечер, на котором в виде эксперимента меня заставили читать. Микрофон мне совали в пасть, как грушу медицинского зонда. Врачи, обследовавшие меня после, констатировали, что рефлекс чтения оказался сильнее химического гипноза. Это меня вывело».

Однако урок был небесполезен. Поэт со знанием дела мог заверить всех: «Увы, никому не удалось создать сильного художественного произведения под действием ЛСД, например. Все вещи, вызывающие восторг у подколотого творца во время создания, при беспощадном свете дня оказывались слабыми».

Придя в себя, Вознесенский написал свой «Монолог битника» – как манифест: «Лежу бухой и эпохальный. / Постигаю Мичиган. / ‹…› Политика? К чему валандаться? / Цивилизация душна».

Мы – битники. Среди хулы

мы – как звереныши, волчата.

Скандалы, точно кандалы,

За нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,

с опухшим носом скомороха,

Вы думали – я шут?

Я – суд!

Я – Страшный суд. Молись, эпоха!

Аукнутся Вознесенскому эти битники, и очень скоро. Но есть еще одна любопытная подробность тех дней. Возможно, как раз тот самый психоделический опыт поэта и вдохновил одну из обитательниц отеля «Челси» на экстравагантную идею. Ширли Кларк, только что (в 1962 году) выступившая инициатором свободолюбивого манифеста «Нового американского кино», загорелась немедленно снять фильм о Вознесенском и… Тимоти Лири.

Про Лири как раз известно, что его зашифровали «Битлз» в своей знаменитой «Come Together» (то ли «пойдем», то ли «торкнемся» вместе). Снимать Вознесенского рядом с этим «гуру ЛСД» было, прямо скажем, как-то чересчур. Но Ширли была увлечена – этот русский поэт такой чудной и такой милый!

Художница Джойс Виланд, помогавшая тогда Ширли, рассказывала потом (в книге Айрис Ноуэлл «Джойс Виланд: жизнь в искусстве», изданной в Торонто в 2001 году): два дня проторчали у дома Лири в ожидании Андрея, тот не появился; что-то пытались снять в «Челси», а кончилось тем, что на вечере в Village Theater, том самом, где Вознесенский выступал вместе с ведущими американскими поэтами, – он вылил воду прямо в их камеру…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?