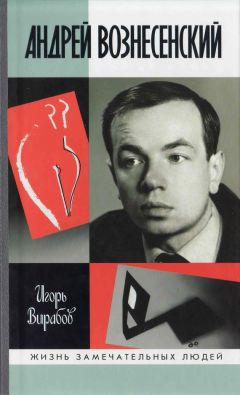

Текст книги "Андрей Вознесенский"

Автор книги: Игорь Вирабов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

Собственно с литераторшами Вознесенскому в школе не везло. В письмах, которые он писал еще шестиклассником родителям, – отцу часто приходилось участвовать в строительстве гидрообъектов по всей стране и, если мама отправлялась с ним, Андрюшу с сестрой Натальей оставляли на бабушку, Марию Андреевну, – так вот в этих письмах он, друживший уже с самим Пастернаком, просто изумляется учительнице литературы:

«За лермонтовское сочинение получил „тройку“. Оказалось несколько ошибок (я и Наташа пропустили и как-то не заметили), а главное – все перечеркнуто красным карандашом и подписано: „Не понятно“. Например, „разряженная тишина эпохи“ (в которой звучал голос Лермонтова). „Что это значит?“ И вывод: „Влияние декадентов“. Это она, учительница, мне сказала после уроков. Очень неприятно, что ко всему она приплетает этих декадентов. Я после уроков зашел к ней и сказал, что декадентов я не люблю, и даже если это и было, то давно прошло. Она всё: „Ты этих декадентов брось! Они такие, сякие!“».

Следующее письмо родителям – через месяц – о том, как он встретился с Борисом Леонидовичем в Доме ученых, после лекции Ираклия Андроникова, главного и увлекательнейшего рассказчика о жизни и творчестве Лермонтова:

«Он ‹Пастернак› говорил, что у него масса статей о Шекспире, Шопене, Лермонтове. Я рассказал ему про „тройку“ за сочинение о Лермонтове, про „разряженную тишину“ и т. д. Потом пошли домой пешком к метро. Говорили-говорили, и вдруг догоняет нас группа, девушки и взрослые: „Борис Леонидович, извините, мы к вам. Выражаем восхищение вами“. Он поблагодарил, обрадовался. Когда они ушли, я сказал: „Вот видите, не я один!“ Но он расстроился. Сказал, что ‹…› он страшно одинок. Потом об одиночестве в искусстве, о жертвах. Страшно было глядеть со стороны. Дождь… Растрепанная фигура машет руками, очень громко, взволнованно, навзрыд говорит. Обитые края шляпы, поношенный макинтош, кашне развевается на ветру. Все оглядываются, удивляются. Он говорит, что в иностранных антологиях первое место отводится Пушкину, а дальше по количеству стихов идет Пастернак».

К слову, Лермонтову посвятил Пастернак свою лучшую книгу «Сестра моя – жизнь», и любил он Лермонтова «как ребенка, вырвавшегося из-под опеки взрослых». Со всеми его страстями – а какие это были страсти! Как раз Ираклий Андроников любил рассказывать о тайне некой Н. Ф. И. – Натальи Федоровны Ивановой, которой юный Лермонтов посвятил три десятка стихотворений, объяснив избраннице угрюмо, что она крадет его у Поэзии и могла бы ценить свое счастье: «…мой ангел, ты со мною не умрешь». Вот так и Вознесенский будет потом всю жизнь разрываться между земным чувством и тем, что диктуют поэту небеса.

Что же до учителей литературы – если с ними Вознесенскому и не везло, то в школе все же была у него родная душа, и о ней далее – отдельная история. Пока же скажем только, что говорить о литературе в школе Андрей будет скорее с любимой учительницей английского языка… Ах, с этими школьными менторами юных дарований лучше ухо держать востро.

Вот сослали Лермонтова на Кавказ за стихи – и суровая его бабка, Елизавета Алексеевна Арсеньева, первым делом обвинила учителя: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе!»

А Пушкин? Уже умирая – вздыхает… по кому? По однокашнику, а также по директору Лицея, Василию Федоровичу: «Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского, мне бы легче было умирать». Малиновского тоже можно упрекнуть – вот до чего довел поэта автор «Записки об освобождении рабов», проповедник «лицейского духа».

Вознесенский вспомнит свою англичанку не раз – и в воспоминаниях о Пастернаке, между прочим, тоже.

Скульптор Зоя Масленникова, два года работавшая над портретом Пастернака, запишет позже, как Борис Леонидович рассказывал про школьные годы Вознесенского:

«На выпускном экзамене по литературе его попросили прочесть на выбор стихотворение советского поэта. Он прочел мои стихи. Это было вызовом. Но все-таки ему поставили пятерку. ‹…› Он советовался со мной, куда ему поступить, и я отговорил его идти в Литературный институт. Он поступил в Архитектурный. Он одаренный поэт, стихи его написаны под напором, его захлестывает материал, и он не успевает сказать всего, что хочет, от этой недоговоренности создается энергия и стремительность ритма. Он стал архитектором и начал печататься».

Ставил ли он мне голос?Подростки встречаются разные, но в чем они все одинаковы – с ними фальшивить трудно, не проведешь. Не скажут ничего, поймут, даже если ты ошибаешься, – лишь бы не врал, будь ты хоть трижды великий.

Чем пленил Пастернак подростка – совершенной доверительностью. В словах и жестах, во всем – касалось это работы или сердечной смуты. Борис Леонидович не был святым, он мог быть неправ, бывал и противоречив – он для Андрюши, для Андрея Андреевича, стал с тех пор навсегда не критерием «истины на все случаи жизни», а единицей измерения искренности: во все, что делаешь и говоришь, – надо верить. Можно заблуждаться, можно жить иллюзиями, обстоятельства жизни могут заставить поэта чего-то не сделать и не сказать – но ничто не заставит слукавить. Если сам не захочет.

Можно ли сказать конкретнее: в чем все-таки – уроки Пастернака? Вознесенского об этом спрашивали часто, ответ его всегда был прост: «Ставил ли он мне голос? Он просто говорил, что ему нравится и почему».

Отношения Пастернака с властью никогда не были односложны. Так же непросто они сложатся у Вознесенского. Естественно, до Андрея не раз долетали отголоски окололитературных пересудов об «особом отношении» Сталина к Пастернаку, об истории с арестом Мандельштама. История известная, многократно пересказанная. Сталин тогда, после ареста, лично позвонил Пастернаку, допытываясь: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело же не в этом…» – «А в чем же?» – спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» – «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Сталин повесил трубку.

Укоряли Бориса Леонидовича этой историей чаще, чем пытались понять. Отчего у Пастернака и времена «оттепели» вызовут лишь горькую иронию: разумеется, куда уж «страшному и жестокому Сталину» против «нынешней возвышенности и блеска»? А отчего много лет спустя, когда «перестройка» сменит в очередной раз «страшное и жестокое» прошлое возвышенностью и блеском нового «шкурного аршина», тот же пастернаковский скепсис будет сквозить уже в строках Вознесенского: «…нельзя сваливать все на тупость тоталитаризма. Окололитературное болото, средняя арифметическая серость были совершенно искренни. Они мстили гению»? Сказано это и про Пастернака, и отчасти уже про себя… Потому что верность предназначению поэта – слагать текст эпохи из слов о жизни и смерти – останется важным уроком для Андрюши на времена принудительного единомыслия, принудительного всякомыслия или принудительного пустомыслия. На все, одним словом, времена.

Тени сердечных тайн Пастернака, в которые тоже скоро оказался посвящен Андрюша, не могли не волновать подростка: он чувствовал себя соучастником, воображение его рисовало – да чего только не рисует воображение подростков! А сколько муз потом выплывет из этого воображения в реальную явь! «Доктор Живаго», напишет Вознесенский, создан «методом метафорической автобиографии» – и вся его собственная поэзия станет, кажется, такой метафорической автобиографией. Тени Маргарит будут скользить над Фаустом – и, отсылая к Пастернаку, он будет писать о себе: «На суде, в раю или в аду, / скажет он, когда придут истцы: / „Я любил двух женщин как одну, / хоть они совсем не близнецы“». И возвращаясь к Пастернаку в последние годы жизни – опять, как о себе самом: поэт соединяет несоединимых Зину, Люсю и «не помню имени».

Держава рухнет треснувшею льдиною.

ПОЭТ – ЭТО РАСПЛАТА ЗА НЕСОЕДИНИМОЕ.

Чему научился мальчик у Бориса Леонидовича? Запирать красоту в темном тереме стихотворения, продиктованного небом. Дело было не только в точности образа, а еще и в «дыхании, напряжении времени, сверхзадаче» – в том, что Пастернак называл «сила».

Хорошая мальчишеская смелостьОднажды после военных летних лагерей Вознесенский, уже студент Архитектурного института, принесет Пастернаку новые стихи, еще одну тетрадь. Пастернак одобрит в них «раскованность и образность», но добавит, что «включил бы их в свой сборник». Похвалил? Вознесенский вспомнит свое состояние тогда: «Я просиял. Сам Пастернак взял бы их! А пришел домой – решил бросить писать. Ведь он бы взял их в свой, значит, они не мои, а его. Два года не писал. Потом пошли „Гойя“ и другие, уже мои».

– Борис Леонидович, сегодня в «Литературной газете» стихи Вознесенского, – с этим известием придет в пятьдесят восьмом году к Пастернаку скульптор Зоя Масленникова. – Я вам принесла, хотите посмотреть?

– Да, спасибо.

Она опишет в воспоминаниях, как Пастернак читает, опершись о стол руками, согнута спина, выступают лопатки. «Прочитав, говорит: „Хорошие стихи. Он мне их показывал. ‹…› Андрюша очень способный. И в нем есть хорошая мальчишеская смелость. Он может занять одно из первых мест в литературе“».

Потом читает вслух несколько строк и опять: «Правда, хорошо? Спасибо, что вы мне показали газету. Я сегодня как раз пойду звонить по телефону, заодно позвоню Андрюше и поздравлю его – мальчику будет приятно. Он что-то значит в моем существовании, он какая-то спица в колеснице моей судьбы».

А все начиналось в сорок седьмом – в том самом году, когда они познакомились.

Знал ли Пастернак, что знакомство их совпало с «первой любовью» школьника Вознесенского?

Глава шестая

Загадка Елены Сергеевны

Дорогая Марина ГеоргиевнаВознесенский окончил московскую школу № 554 в пятьдесят первом с серебряной медалью. С английским у него было отлично.

Сорок с лишним лет спустя, в 1993‑м, бывшая его учительница английского Марина Георгиевна, к тому времени уже «Отличник народного просвящения СССР» (был такой знак отличия), частенько чаевничала с соседкой-десятиклассницей Машей Шаровой, у которой на носу были выпускные экзамены. Марина Георгиевна помогала ей с английским, причем бесплатно, это был принцип – денег с учеников, даже при полном своем безденежье в девяностые, не брала. Прожила до конца жизни, 1995‑го, в коммуналке с принципами.

– Как она умела кивнуть головой, как говорила, передать невозможно, столько в интонациях полутонов и оттенков, – вспоминает Маша Шарова, теперь уже научный сотрудник Института экономики РАН. – Общаться Марине Георгиевне было не с кем, жила она в одиночестве – вот глупая была, не записывала ее рассказы, она же «человек-эпоха». Эпоха, она же не только в судьбах великих, а и в тех, без кого и великие биографии могли сложиться немножечко по-другому.

Словом, Марина Георгиевна была отдельная штучка, не как все. Странно: англичанку школьники считали самой строгой – но из восторгов их можно сшить бухарский халат. Отчего, почему?

Вот как писал об этом один из однокашников Вознесенского – журналист, писатель Юрий Безелянский: «Она приносила в школу своим любимым ученикам редкие или запретные тогда книги, например Анну Ахматову. Устраивала литературные семинары – однажды по ее совету я выступил с докладом о творчестве Байрона. Шел 1949 год, и надо было иметь определенную смелость говорить не о Фадееве или Шолохове, а именно о лорде Байроне…»

Следом – признание другого одноклассника, Юрия Кочеврина, доктора экономических наук, до самой пенсии служившего в Российской академии наук: «Такое бывает редко – чтобы учитель и внутренне содержателен, и умел так себя поставить, что на занятиях все как шелковые. Она и держалась немного в стороне от остальных учителей… Поразительно, как сумела она увлечь нас поэзией Эдгара По, Китса, Шелли. До сих пор помню какие-то стихи, которые мы тогда с ней разучивали. И это, кстати, нас в те годы сблизило с Вознесенским – любовь к английской поэзии. Конечно, и я тоже очень любил Марину Георгиевну…»

Почему же у любимого ученика, Вознесенского, о ней ни слова? Через семь лет после школы, в 1958‑м, Вознесенский написал загадочное стихотворение «Елена Сергеевна». Вроде бы не про Марину Георгиевну. Опубликовано оно было в «Мозаике», первом сборнике поэта, вышедшем в 1960 году. Последняя строчка была вычеркнута цензурой: оборвали на «Ленку сшибли, как птицу влет…». Убрали – «Елена Сергеевна водку пьет».

В те же годы, вспоминал Андрей Андреевич, как-то 1 сентября, в День учителя, он прочел в вечернем телеэфире невинные стихи «Елена Сергеевна» о безумном романе ученика и учительницы английского. «ЦК был в ярости. Потом меня клеймили с экрана. Учительская общественность клокотала. Меня запретили давать по телевизору».

«Борька – Любку, Чубук – двух Мил, / а он учителку полюбил! / Елена Сергеевна, ах, она… / (Ленка по уши влюблена!)». Понятно, отчего клокотали непорочные учителя. Они и в самом стихотворении вместе с родителями влюбленного юнца дружно расправляются с потерявшей голову Еленой Сергеевной:

Педсоветы сидят: «Учтите,

Вы советский никак учитель!

На Смоленской вас вместе видели…»

Как возмездье, грядут родители.

Ленка-хищница, Ленка-мразь,

Ты ребенка втоптала в грязь!

Надо заметить: сюжеты со школьными «романами» увлекали многих – особенно киношников. В пятидесятых, когда Вознесенский написал «Елену Сергеевну», Марлен Хуциев снял «Весну на Заречной улице» – про любовь учительницы Татьяны Сергеевны и ее ученика Савченко. Фильм, уступивший в прокате лишь итальянским «Утраченным грезам», получил первый приз на Московском фестивале молодежи и студентов 1957 года. В шестидесятых появится картина Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника», где бывшая ученица, уже став учительницей Натальей Сергеевной, по-прежнему влюблена в своего учителя Илью Семеновича. В семидесятых в «Большой перемене» Алексея Коренева ученица четыре серии подряд сохнет по классруку Нестору Петровичу. А в восьмидесятых появляется «Дорогая Елена Сергеевна» Эльдара Рязанова. Случайно ли совпало имя? Вряд ли. Но это будет новое время, никакой любви, и учительнице, будто сбежавшей из стихотворения Вознесенского, совсем другой, циничный школьник объяснит, как его «мужские достоинства целиком зависят от ее женственности».

У Вознесенского все было не так. Хотел бы он, чтобы в Елене Сергеевне совсем никак нельзя было узнать Марину Георгиевну, – зашифровал бы получше. Но нет же. Хотя, конечно, героиня стихотворения и учительница Марина Георгиевна – все-таки не одно и то же.

Так что за тайну открыл Андрей Тарковский однокласснику поэта, Юрию Кочеврину (помните, о ней шла речь в самом начале книги)?

Первая любовьВсе то, о чем могли секретничать одноклассники, рассказал и сам Вознесенский, тут и придумывать нечего. Читаем. «Мне 14 лет».

Пастернак дал почитать юному другу новые стихи, в том числе «Осень», где – «Ты так же сбрасываешь платье, / Как роща сбрасывает листья, / Когда ты падаешь в объятье / В халате с шелковою кистью». За этими строчками Пастернака, понимал уже тогда школьник, явно скользила тень Ольги Ивинской. И утром Борис Леонидович звонит, обеспокоенный ревнивыми упреками жены, Зинаиды Николаевны: не чересчур ли откровенно для школьника?

А что же школьник? Раздумья, на которые навел его звонок Пастернака, столь откровенны и эмоциональны, что пересказывать их грех:

«Я чувствовал себя его сообщником. У меня тогда уже была тайная жизнь.

Знакомство с ним совпало с моей первой любовью.

Она была учительницей английского в нашей школе. Роман наш начался внезапно и обвально. Жила она в общежитии на Ордынке. Мы целовались на ночных зимних лавочках, из-под которых выныривали вездесущие третьеклассники и радостно вопили: „Здравствуйте, Елена Сергеевна!“

А как сердце обмирало при молчании в телефонной трубке!

Фантазерка, в прошлом натурщица у Герасимова, что нашла она в неопытном школьнике?

Ты опоздал на десять лет,

Но все-таки тебя мне надо, –

читала она мне (Ахматову. – И. В.). И распускала черные косы.

В ней был неосознанный протест против ненавидимого порядка жизни – эти перехватывающие дух свидания в темной учительской, любовь казалась нам нашей революцией. Родители были в ужасе, а мы читали с ней „Джаз“ Казарновского, ее бывшего приятеля, сгинувшего в лагере. Она притаскивала мне старые номера „Красной нови“, которые выбрасывались из школьной библиотеки. Загадочный мир маячил за ней. „Уходить раз и навсегда“ – это было ее уроком.

Ей одной я доверил свое знакомство с Пастернаком, дал почитать рукопись „Доктора Живаго“. Она подтрунивала над длинными именами-отчествами героев, дразнила меня якобы непониманием. Может быть, она ревновала?

Красивый авантюризм был в ее характере. Она привила мне вкус к риску и театральности жизни. Она стала моей второй тайной жизнью. Первой тайной жизнью был Пастернак.

Как среда обитания поэту необходима тайная жизнь, тайная свобода. Без нее нет поэта».

Так был ли в школе скандал? Возможно, школьному руководству было просто не до того. Поэт вспоминал про спившихся директоров своей школы, крутивших поочередно любовь с заведующей методкабинетом, роковой брюнеткой, проходившей по делам о их растратах. И все же, если история была – и не выплыла наружу… Можно предположить что угодно: например, каким-то образом родители Андрея – папа все-таки руководил серьезным институтом – вовремя «погасили» огонь, оберегая сына от неприятностей. Или – вероятнее всего – в воображении пылкого юноши, в угоду поэту, было больше желаемого, чем действительного: опасные связи, запретные двери…

Кстати, в стихотворении Вознесенский отправил «сбитую влет» Елену Сергеевну в Алма-Ату. Почему именно туда? Может, выбор случаен, а может, неспроста упоминается в его рассказе приятель Елены Сергеевны/Марины Георгиевны, поэт Юрий Казарновский. Тот спился и сгинул после Соловков как раз в середине 1950‑х в той самой Алма-Ате. Кто знает. Хотя совпадения, учит сам Вознесенский, случайными не бывают.

В шестьдесят пятом у него вдруг появится такой же странный «Эскиз поэмы»: «Меня не ищи. Ты узнаешь от матери, / что я уехала в Алма-Ату. / Со следующей женщиной будь повнимательней. / Не проморгай ее, женщину ту». Опять Алма-Ата. Случайность или нет – гадать не будем.

И все же: «первая любовь», «вторая после Пастернака тайна». Слова поэта так многозначительны.

От ИФЛИ к Аннабел ЛиОдноклассники Вознесенского уверяют, что Марина Георгиевна училась в ИФЛИ – Институте философии, литературы и истории, просуществовавшем с тридцатых годов по сорок первый. Сама Марина Георгиевна говорила соседке Маше Шаровой про свою учебу на Высших государственных литературных курсах Моспрофобра – в просторечии «брюсовских»: они появились в 1925–1929 годах взамен прихлопнутого Худлитинститута, организованного после революции поэтом Валерием Брюсовым. На этих курсах и мать Вознесенского, Антонина Сергеевна, училась. Курсы закрыли – но некоторые студенты доучивались в ИФЛИ, появившемся через несколько лет.

Вспоминая про ИФЛИ, нередко рифмуют вольнодумный «лицейский дух» с «ифлийским духом», в котором кто-то увидел и предвестие «шестидесятников». Надо только учитывать, что это «вольнодумство», равно как и пушкинское, не несло в себе лишь один узкий смысл, который в него стали вкладывать позже. Прокричать в тридцать седьмом во время демонстрации на Красной площади «Да здравствует Пастернак!» (известно такое) было весело, но не страшно – Пастернак тогда не был в опале. Врагами государства эти вольнодумцы не были – просто искреннее, чем предписывалось, верили в высокие идеалы, под знаком которых Советское государство рождалось. У одних эта вера принимала самые пошлые формы, помогавшие карьерному росту. Другие запомнились поэтическими устремлениями: хотели, по словам ифлийца Давида Самойлова, стать «очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить неудавшееся предыдущее поколение».

Дело не в том, училась в ИФЛИ Марина Георгиевна или нет, – послевоенный московский воздух сам по себе казался «ифлийским», напитанным пафосом и сомнением, – этим воздухом и школьники дышали, в этом воздухе росли Вознесенский, Тарковский и их одноклассники.

ИФЛИ, не ИФЛИ – а Марина Георгиевна рассказывала им про вечную любовь Эдгара По к своей Аннабел Ли. И Вознесенский вспомнит это тоже много лет спустя:

«„Аннабел Ли, Аннабел Ли“, – бубнили мои товарищи по классу, завороженные непонятностью дальних созвучий, а может быть, неосознанно влюбленные в губы произносящей их нашей англичанки»…

Ах эти губы англичанки, ах, Аннабел Ли.

Где просвещения дух, там, как известно, и чудны открытия.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?