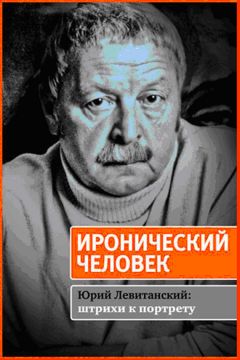

Текст книги "Иронический человек. Юрий Левитанский: штрихи к портрету"

Автор книги: Ирина Машковская

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)

Я видел сон – как бы оканчивал

из ночи в утро перелет.

Мой легкий сон крылом покачивал,

как реактивный самолет.

Он путал карты, перемешивал, но,

их мешая вразнобой, реальности

не перевешивал, а дополнял ее собой.

В конце концов, с чертами вымысла

смешав реальности черты, передо мной

внезапно выросло мерцанье этой черноты.

Как бы чертеж земли, погубленной

какой-то страшною виной, огромной крышкою

обугленной мерцал рояль передо мной.

Рояль был старый, фирмы Беккера,

и клавишей его гряда казалась

тонкой кромкой берега, а дальше – черная вода.

А берег был забытым кладбищем,

как бы окраиной его, и там была

под каждым клавишем могила звука одного.

Они давно уже не помнили,

что были плотью и душой какой-то

праздничной симфонии, какой-то музыки большой.

Они лежали здесь, покойники,

отвоевавшие свое, ее солдаты и полковники,

и даже маршалы ее.

И лишь иной, сожженный заживо,

еще с трудом припоминал ее последнее адажио,

ее трагический финал…

Но вот, едва лишь тризну справивший,

еще не веря в свой закат,

опять рукой коснулся клавишей

ее безумный музыкант.

И, поддаваясь искушению,

они построились в полки,

опять послушные движению

его играющей руки.

Забыв, что были уже трупами,

под сенью нотного листа,

они за флейтами и трубами

привычно заняли места.

Была безоблачной прелюдия.

Сперва трубы гремела медь.

Потом пошли греметь орудия,

пошли орудия греметь.

Потом пошли шеренги ротные,

шеренги плотные взводов,

линейки взламывая нотные,

как проволоку в пять рядов.

Потом прорыв они расширили,

и пел торжественно металл.

Но кое-где уже фальшивили,

и кто-то в такт не попадал.

Уже все чаще они падали.

Уже на всю вторую часть

распространился запах падали,

из первой части просочась.

И сладко пахло шерстью жженною,

когда, тревогой охватив, сквозь часть последнюю,

мажорную, пошел трагический мотив.

Мотив предчувствия, предвестия того,

что двигалось сюда, как тема смерти и возмездия

и тема Страшного суда.

Кончалась музыка и корчилась,

в конце едва уже звеня.

И вскоре там, где она кончилась,

лежала черная земля.

И я не знал ее названия —

что за земля, что за страна.

То, может быть, была Германия,

а может быть, и не она.

Как бы чертеж земли,

погубленной какой-то страшною виной,

огромной крышкою обугленной

мерцал рояль передо мной.

И я, в отчаянье поверженный,

с тоской и ужасом следил за тем,

как музыкант помешанный

опять к роялю подходил.

(«Кинематограф», 1970)

Гениальные стихи, абсолютно гениальные. Я был прав в своем выборе, настолько любил, что решил оставить только это одно. Вот какая была у меня идея. Но это все равно была ошибка. Я это понял. Знаете, антологист должен быть безжалостным, но, выбирая стихи, он все-таки должен себя ставить на место того поэта, стихи которого отбирает. Вот это я, может быть, не сделал. Моя влюбленность в великое стихотворение не помогла мне, к сожалению. Я не вник в этот момент в психологию Юры – как он отнесется к тому, что только одно стихотворение я выбрал. Это нужно было учитывать.

– А может быть, вы помните какой-то интересный эпизод ваших взаимоотношений с Левитанским?

– Я помню наши необыкновенные приключения с Юрой в Сибири, когда я приехал в Иркутск в 1954-м. Там была одна машина… Это легендарная была машина! Солдаты захватили ее с фронта, с берегов Эльбы. Когда они братались с американцами, пили виски и водку из горла и обнимались в воде, те просто спьяну (да не только спьяну, а может, от эйфории победы) подарили «амфибию». Военная машина, она уже походила свое, и были на ней пробоины от пуль, но все-таки она была в хорошем состоянии. И каким-то чудом (на эйфорию победы все сходило!) они доехали прямо с берегов Эльбы до Иркутска. Это были ребята, совершенно не связанные с поэзией, фронтовики, такие же как Юра, – лихие, отчаянные сорвиголовы. И что мы только не творили на этой «амфибии»! Вы знаете, мы плюхались, «разбегаясь» прямо с горы. На ней можно было даже прыгать. Мы с горы плюхались в реку, и она выныривала. Даже погружаясь вся, выныривала. Представьте себе: это было что-то феерическое, когда мы разъезжали на ней. А потом, я помню, у нас было очень хорошее настроение – у Юры как раз книжка вышла новая. Я какие-то свои стихи читал. Мы просто останавливались на улицах и читали с этой «амфибии», и Юра, и я. Его знали уже, меня знали меньше тогда. Он был примечательным человеком, первым иркутским поэтом… И у нас была канистра спирта, и мы всех угощали, кто подходил, кто хотел к нам присоединиться. Это была какая-то сказка. Это не было вульгарным пьянством, это была настоящая русская гульба. Может, подобной эйфории я больше никогда не испытывал. Я и сам тоже как будто чувствовал, что на этой самой «амфибии» доехал аж с берегов Эльбы вместе с ними сюда, на свою Родину. Это незабываемо. Я ужасно расстроился, когда, однажды приехав, узнал, что машину эту разрезали на куски. Всему приходит конец. Так жалко было – ее нужно было оставить в музее навсегда.

А Юра тогда уже жил в Москве… А вообще, он очень скучал по Сибири.

Еще хочу вот что сказать: Юра действительно был кладезем поэзии. Вообще, поэт должен быть ходячей антологией. Память у него была замечательная, он блистательно читал Мартынова. Я никогда не забуду… Есть у Мартынова строчки, которые оказали очень большое влияние на Юру, а через Юру на меня. И когда Юра написал новые стихи, я был поражен, как это было похоже на поэтику нашего поколения.

Но, как бы радуясь заминке,

пока я с вами говорю,

проходит женщина в косынке

по золотому сентябрю.

Вот эти все новые стихи с другими, неожиданными рифмами, которые посыпались из него.

Это были очень молодые по форме стихи. Я бы хотел еще одно его стихотворение прочитать. Я хочу прочесть про войну. «Ну что с того, что я там был…» Это стихотворение Юра написал от имени всего поколения. Я бы сказал, что он за них всех написал. Каждый из них мог бы поставить свою подпись – и Межиров, и Сарик Гудзенко, который ушел так рано…

– Левитанского иногда критиковали за это стихотворение – он сам рассказывал. Почему, мол, написал: «я не участвую в войне» и «я это все хочу забыть». Были ведь и такие мнения…

– Ну, кто критиковал? Я говорю сейчас не об этом. Это стихотворение, под которым мог бы подписаться (не в смысле стиля, а в смысле ощущений) любой из них. И Луконин Миша, и Межиров, и Слуцкий – все лучшие. Он за них за всех написал это стихотворение. А порицали те люди, которые не знают, что такое война. Простите меня, но люди нашего поколения знают, что такое война. Наше поколение, шестидесятники, тоже захватили войну, мы написали ее глазами детей. И я горжусь как одним из самых своих лучших достижений в жизни теми минутами, когда я стоял… – ну пусть с наивным ведерочком с песком и с лопаточкой, – и все-таки я стоял и дежурил на крыше собственной школы в Москве при первых авианалетах. И даже в тылу мы помогали фронту всем, чем можно.

(Читает «Ну что с того, что я там был…»)

Люди, которые это стихотворение критиковали и нападали на него, говорили о том, что вот написал: «я не участвую в войне, она участвует во мне»… Это метафорическое стихотворение. Он все помнит, ничего он не забыл. Если человек написал, что «я топот загнанных коней, я хриплый окрик на бегу», значит, он все помнит, все это в нем живет, и каждый день повторяется. Он хотел бы забыть, да не может – все время помнит. Вот и всё. Люди просто не понимают, что такое поэзия. Это, как бы вам сказать… то же самое, когда обожающая вас женщина, которой вы причиняете страдания, может вам сказать, что она вас не любит. Но это неправда, она любит вас, и именно поэтому говорит, что она вас не любит или не хочет любить. Она хочет вас любить, и она не может вас забыть и не может разлюбить. Вот это что… Меня тоже обвиняли в ханжестве, когда написал про войну – «проклинаю за то, что случилось, и спасибо за то, что была». Почему – спасибо? Потому что война дала людям чувство единства народа, чувство родины. После всех обид, после преступлений перед народом, которые совершил Сталин и его приспешники, упрятав лучших людей за колючую проволоку или расстреляв их без суда. Поэтому людям дороги воспоминания о войне. Почему солдаты иногда вспоминают даже такие войны, как афганская. «Афганцы» встречаются и со слезами на глазах вспоминают своих друзей. Они же не говорят о бессмысленности той войны. Они вспоминают, как спасали друг друга, как кто-то тащил раненого друга, потому что такой дружбы они никогда и нигде больше не видели в мирной жизни. Даже в той бессмысленной, страшной войне, во время которой все только и мечтали, чтобы она побыстрее закончилась. Но были моменты войны, наполненные такой человеческой дружбой и взаимовыручкой, которых никогда не видели больше. Очень сложные отношения с войной всегда, и не только в нашей стране – везде то же самое. Везде встречаются те, кто воевал вместе, и тянутся друг к другу, потому что никто не может понять друг друга так, как понимают они, прошедшие сквозь военный ад…

– Спасибо.

Елена Камбурова: «Рыцарь прекрасной дамы по имени Поэзия»

– Интересно услышать о ваших впечатлениях от встреч с Юрием Левитанским. Когда все началось?

– Первая встреча с Юрием Левитанским и последующее общение с ним – это, конечно, одна из удач моей жизни; мне повезло воочию увидеть поэта, поэта в его величии; для меня поэт – это личность, несущая миру исповедальные мотивы, проповеднические, личность, в которой так счастливо сочетаются романтизм и философское отношение к жизни. Это все есть и в стихах у Юры (если позволите, я буду обходиться без отчества, потому что в нашем с ним общении привыкла называть его так). Это и в его разговорах было – он очень любил пофилософствовать, поразмышлять.

Мне хорошо запомнилась наша самая первая встреча. Ей предшествовал разговор с Окуджавой у него дома. На вопрос, нет ли у него новых песен (у него тогда был период неписания), последовал ответ: «Вам надо познакомиться с Юрой Левитанским». Среди гостей Окуджавы в тот вечер оказалась и Зоя Крахмальникова, тоже удивительный человек, и она сказала: «Я вас познакомлю».

Мы договорились о встрече у метро «Белорусская»… Я и Лариса Критская, пианистка, которая со мной тогда работала, пришли вовремя, и Юра тоже подошел, но запаздывала Зоя. И мы стояли рядом, не зная друг друга в лицо. Левитанский ожидал увидеть каких-то певиц, вероятно, представлял что-то особенное, а мы были одеты очень скромно. Мы, в свою очередь, думали: «Ну вот, Левитанский, поэт, наверное, очень важный с виду, а это стоит какой-то…» В общем, пока не подошла Зоя и не познакомила нас, нам и в голову не могло прийти, что мы стоим рядом. В тот же вечер он вручил нам пачку своих напечатанных на машинке стихов и даже напел что-то. Сказал: «Я иногда их напеваю». Напел свои стихи «Гитара и труба», я потом их пела на музыку Френкеля. Это была довольно известная песня в свое время. А тогда он без аккомпанемента, просто так пропел эту песню. Лариса схватила эти стихи и начала писать к ним музыку, целый цикл, буквально шквал песен пошел. Одновременно с этим началось наше довольно тесное общение с Юрой. Мы ездили вместе куда-то в гости, и всякое другое.

Помнится, как в легкой застольной беседе Левитанский мог с юмором повторять очень долго одну и туже фразу, и ты долго не мог понять, почему именно ее. Например, он любил повторять: «Трава права, а вы – увы». Много лет спустя я по-настоящему поняла ее смысл, когда мне открылось значение тех символов, что стоят за понятием травы, суть ее рождения и философская значимость ее, да-да, значимость. И эта его фраза, может быть, была одним из самых великих откровений человеческих. Помню и другую, он любил повторять ее грустно, с легкой иронией, доброй, тихой: «Часы судьбы, часы судьбы, часы старинные, тик-так, тик-так, тик-так». И это чувство времени было в нем очень сильно. Это ведь один из главных лейтмотивов его поэзии, у него очень много стихов о времени, о проходящем, уходящем… Почти все стихи Левитанского – это философские размышления.

Я вообще не помню среди своих друзей человека, которого так часто видела с авоськами в руках. Он ведь поэт, которого должны носить на руках! Ему должны всё приносить домой! А он вечно был с этими авоськами. Сначала – отец, мать, служение которым было для него свято. И он постоянно носил им еду. Удивительный сын, удивительный муж! Но самое главное – что, может, по-настоящему я осознала гораздо позже, – величие его поэзии. И сейчас, в это наше время – грубое, невежественное, – которое попрало все поэтические символы и само слово «поэзия», в наше прагматичное время стихи Левитанского просто спасительны… Ты входишь в их особый мир, в котором хочется проживать и оттуда не хочется уходить. Это ведь очень реальная история, она же не существует отдельно. Поэзия вообще не существует просто для чтения, она входит в твою суть, она тебя действительно меняет, она очень часто превращает простое лицо – в лик. В этом смысле, конечно, Левитанский был настоящим рыцарем великой дамы по имени Поэзия. Был и есть, потому что его стихи не забудут; я верю в то, что Россия воспрянет ото сна, что-то произойдет, и через какое-то время появятся молодые люди… я просто вижу, что это будут за лица, похожие на лица XIX века или хотя бы на лица моих слушателей конца 60-х, моей первой студенческой аудитории, когда я начинала с песен Булата Окуджавы, потом Юрия Левитанского, – это будут те самые лица. Отчасти я вижу их и сегодня – на моих концертах довольно много молодежи с хорошими лицами, действительно. Для них писал Левитанский, и когда-нибудь они, изучая наше время, будут составлять целые библиотечки из стихов Юрия Левитанского, и для них это будет настоящим откровением и большой радостью.

– Елена Антоновна, в фойе вашего театра висит стенд с портретами поэтов: там Окуджава, Самойлов, Левитанский, Юлий Ким. Это ваш круг? Вы их воспринимаете как «своих»?

– Это всё поэты, с которыми я была дружна, и сегодня дружу с Юлием Кимом. Список этот, конечно, продолжится, мы в фойе еще не все решили, но в первую очередь мне захотелось, чтобы висели вот эти портреты поэтов, с которыми я общалась – Булат Окуджава, Давид Самойлов, Юрий Левитанский, и общаюсь – с Юлием Кимом.

– И что Левитанский, – каким он был в повседневной жизни?

– Юра был совершенно чудесным в застолье… Хотя часто бывал замкнутым. Это и понятно, потому что есть что-то такое – сфера сосредоточенности, – когда необходимо быть с самим собой наедине. Но я очень любила наши дружеские встречи. Я помню один Новый год, когда мы все собрались дома на Кировской у Ларисы Критской и решили провести праздник так, чтобы ни одного слова, ни одной фразы нерифмованной не было, да еще желательно, чтобы слова в каком-то певческом выражении звучали. Это было безумно смешно, это была импровизация… Мы все увлеклись, это была чудесная игра, которая длилась часа полтора, – мы не могли остановиться! Как это сейчас выразить?.. Представьте себе, что это было! И для меня особенно радостно, что не было никаких комплексов – вот мы, а рядом с нами поэт большой; мы на равных играли в эту чудесную музыкально-поэтическую игру.

Вообще, он очень любил шутить, иронизировать. Ну конечно, я знаю, что Юре было довольно трудно. Он переживал во все времена некую свою невостребованность: когда очень многие уже издавались, а он, в общем-то, мальчишкой, совсем молодым пришел с фронта, потом приехал в Москву… Его стихи – он ведь песен не писал! – не могли крутиться на магнитофонных лентах. Его мало издавали. И какая была радость, когда в Москве вышла его книга – радость для него, для его читателей, которые его уже знали. Много времени он проводил в Доме литераторов. Там писатели общались друг с другом, а он был дружен и с Владимиром Максимовым, и с Давидом Самойловым. Это все был один дружеский круг. Сейчас, мне кажется, поэты живут гораздо более разобщенно. И тогда Дом литераторов был совершенно другой, совершенно. И даже ресторан – не просто ресторан, а действительно место общения. Атмосфера Дома литераторов была особой. Я уж не говорю об их творческих вечерах, на которых все они выступали и на которые ходили друг к другу.

Помню встречу в одной из его последних квартир… (Так получалось, что, расставаясь со спутницами жизни, он оставлял и квартиры, и все остальное… В результате появилась эта малюсенькая квартирка, в которой Юра проживал с Ириной.) Много было довольно грустных размышлений, связанных с судьбой России. Он очень тяжело переживал чеченскую войну… И прямо говорил все, что он думает о политике России, которая его возмущала. И действительно, получилось так, что пуля, которая не догнала его на той, Великой Отечественной войне, уложила его здесь; невероятно, конечно, вот так умереть, да? Сказав последнюю речь, сказав все, что он думает в лицо тем, кому и следовало это сказать. Это удивительная страница в истории России и российской поэзии. Я думаю, что об этом еще скажут во весь голос и будут помнить этот поразительный эпизод в истории жизни российских поэтов.

– Елена Антоновна, ведь сегодня песни на стихи Левитанского пишут очень многие, и многие исполняют…

– Не только сегодня.

– Но вы были одной из первых, да?

– Я просто первая была. Он так трогательно относился к тому, что на его стихи пишутся песни! И очень многие барды начали писать на его стихи, и он даже собирал эти песни – у него такая кассетка была… Конечно, была дружба с Ларисой Критской, которая сразу написала музыку чуть ли не на половину книги «Кинематограф». Его стихи стали песнями… Он радовался этому. Прекрасно, что фирма «Мелодия» в то время с готовностью записывала чтение поэтов и выпускала их пластинки. Ведь одно дело – стихи, которые напечатаны в книге, а другое дело, когда Юрий Левитанский сам читает их, и все слышат его голос. И эти записи его – это другая жизнь стихов. И третья жизнь – когда они соединяются с музыкой другого человека, который как-то по-своему решает их судьбу. Лариса, мне кажется, нашла очень интересное и точное решение. Во всяком случае, прошло много времени, и я с удовольствием их пою сегодня, и ничто не вызывает у меня сомнения. Дышит слово очень хорошо, слово, которое достойно нарушить тишину, слово Левитанского. Я очень рада. Знаете, есть песенная поэзия – без музыки прочитаешь, и ерунда получается, а так – слушается, и ничего, вроде мило. А его стихи прекрасно живут и отдельно, и в песне, поэтому их приятно вспоминать, начитывать, напевать. И во многих случаях жизни их вспоминаешь именно сегодня. Они настолько действенны, настолько он чувствовал и понимал время – как никто другой…

Вот, к примеру, его коротенькое стихотворение «Не поговорили…». Всё – в этих стихах, всё. И часто думаешь: ну вот так суетимся, суетимся, а в общем-то, и не поговорили, да, действительно – не поговорили.

Мне было очень приятно, когда ко мне подошла совсем юная актриса нашего театра и, не зная, что у меня к Левитанскому особое отношение, говорит: «Вы знаете, мой любимый поэт Юрий Левитанский, как бы мне хотелось попробовать сделать спектакль, подумать…» Дело в том, что мы уже начали серию спектаклей под условным названием «Нерукотворные памятники поэту». Ну а кому же, как не театру Музыки и Поэзии? У нас есть «Капли датского короля» – спектакль, посвященный Булату Окуджаве, – и я давно мечтаю о спектакле, посвященном Юрию Левитанскому.

Она говорит: «Вот хорошо бы, я так люблю, я все его стихи знаю наизусть». Вот, пожалуйста, значит, это есть! Авторская песня – очень живучая. В противовес попсе пишут сегодня и на стихи Левитанского – очень много. Не могу сказать, что много удачных песен, – ведь все-таки песня должна давать крылья стихам. А иначе просто лучше стихи почитать. А раз появилась мелодия в сочетании со стихами, значит, все уже по-другому как-то должно звучать.

– Елена Антоновна, значит, можно надеяться, что в какой-то моменту вас будет спектакль по Левитанскому.

– Да, у нас все время об этом речь идет. Левитанский достоин такого спектакля, да, он вообще многого достоин.

– Может, вам еще что-то вспомнится – какой-то эпизод интересный?

– Знаете, в то время многие его сверстники уже разъезжали на машинах… И я никогда не забуду, как мы вместе мерзли, выйдя из Дома литераторов, – у него было там отделение.

И ни у кого не нашлось машины, чтобы его отвезти домой. Было жутко холодно, и мы стояли там, рядом со стоянкой, – раньше были большие очереди на такси. Мы стояли и мерзли, – у него такие туфли легкие, он же не из тех, кто будет менять обувь для сцены. Переминались с ноги на ногу и что-то вспоминали, говорили, пока очередь подошла. Это – из грустных воспоминаний.

– Когда это было?

– Это был 75 год.

– А какие-то веселые истории запомнили?

– Я уже рассказала про Новый год. Когда он чуть-чуть выпивал, то был просто очаровательным. Он никогда не был абсолютно пьяным, никогда. Он действительно очень любил шутить, но я конкретно, к сожалению, не могу вспомнить. Какие-то он рассказывал эпизоды, но больше грустные. Я помню рассказ о его собаке, с которой он возвращался с фронта. Овчарка у него была. И какая для него была трагедия, когда они вышли на станции вместе и она не успела вбежать в вагон. И бежала за поездом, а он не мог спрыгнуть. Для него это была жуткая трагедия, которую он долго и часто вспоминал…

– Значит, веселых историй немного… Большое спасибо, Елена Антоновна.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.