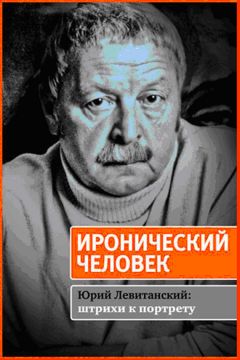

Текст книги "Иронический человек. Юрий Левитанский: штрихи к портрету"

Автор книги: Ирина Машковская

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)

Кстати, я, кажется, вам уже это рассказывал, когда начали проводить политику «борьбы с космополитами» – ничего там у них не вышло. Даже областное партийное руководство в это не верило… Местные евреи – они как сибиряки… А сами сибиряки – это особая порода людей, очень славных, добрых, благородных – по преимуществу, конечно. Так и местные евреи… Дело в том, что торговлей они никогда там не занимались, как, допустим, на Украине. Там торговали, в основном, буряты, и в этом смысле они служили как бы неким громоотводом. Поэтому на евреев не было таких наговоров: что они, мол, торгуют там, то да се – нет, не было. Они даже внешне были мало отличимы от местных сибиряков. Поэтому, когда надо было проводить кампанию, сменили все наше областное партийное руководство, начиная с первого секретаря обкома.

Прислали новых людей с Украины… Секретарем по пропаганде, главным в этом деле человеком, стал Борис Евдокимович Щербина из Харькова, тот самый, который в последние годы был зампредом Совмина… Вот он-то начал эту кампанию проводить жестко, преодолевая сопротивление местных иркутских жителей… С большим скрипом они сумели это дело довести до конца.

Только тогда я по-настоящему это ощутил… Хотя, надо честно сказать (мало кому это теперь понятно, разве что тем людям, которые жили тогда, тому поколению – с нашей той закваской, которую в нас изначально вложили с детского возраста, как говорится, с молоком матери, с этим октябрятством, пионерством и так далее), – не было такого впечатления, что это директива сверху… Это как бы, как… Ну, вот те, кто сидел в лагерях, все равно возвращались оттуда с верой, что товарищу Сталину ничего не известно… По-настоящему вера эта оставалась у большинства людей этой страны, как это ни наивно звучит, в общем-то, вплоть до знаменитого XX съезда, когда впервые официально были сказаны слова правды о Сталине…

Но в принципе, конечно, тогда впервые нас заставили подумать – кто мы… Чтоб никто не сомневался: это – русские, а это – нет…

Планов у меня много… С другой стороны, я уже боюсь что-то там шибко планировать… Боюсь строить какие-то планы – в мои-то годы… Но где-то, конечно, живут во мне желания – лучше так назвать, нежели планы, – желания сделать и то, и другое, и третье…

Что касается моего главного занятия – стихов, то они накапливаются очень медленно… Как бы это сказать? Я фиксирую то, что во мне происходит, записываю то ночью, то днем, в результате накапливаются какие-то отрывки, даже целые отдельные стихотворения. Но пока этого весьма мало… Если накопится достаточно в ближайшее время, скажем в этом году или, даст бог, в следующем, наберется постепенно книга, сложится как бы – я был бы, конечно, рад.

Вы знаете, наверное, что для меня в понятии «новая книга» гораздо важнее, что она именно новая, а не просто какие-то стихи, написанные сегодня, а не вчера… А новое – это то, что отсутствует в других моих книгах. Так у меня было всегда… Я человек, как вы знаете, ко всему этому весьма чуткий, я не могу повторять того, что уже было… Я и сейчас поэтому работаю медленно… Просто написать десять или двадцать вполне приличных стихотворений – я это могу, но в моем понимании это непринципиально, неинтересно. Значит, как бог даст: накопится эта книга – будет книга.

Есть у меня много разных других (я боюсь слова «планы») каких-то намерений, скажем так, или желаний. По идее я многое должен сделать просто каких-то записок о людях, о ком я до сих пор не успел написать… У меня нет цельных воспоминаний о Гудзенко, о Самойлове, о Твардовском, о некоторых других… Я обязан это сделать… Так, отдельные записи есть, а чего-то завершенного нет.

Надо бы сделать какие-то воспоминания тех и тех лет, какие-то мемуарные записи… Из того, что у меня полусделано, – мои размышления о поэзии вообще и в частности – о поэзии этих лет… Смею сказать: размышления весьма неординарные, если их опубликовать, они, несомненно, вызовут очень разноречивые мнения…

Также есть у меня записи, правда пока отрывочные, по проблемам судеб России – так, как я это понимаю… Хотелось бы завершить и этот труд…

У меня в кусках много чего лежит… Я все никак не разгребу мой стол – скоро начну… На кухне сколько всего набросано… Здесь вот огромное количество… Надо сортировать, смотреть, как-то составлять разные вещи… Я надеюсь… Какая-то проза у меня лежит, которую то начинал, то бросал. Так что это не то чтобы планы – это мои тайные намерения, тайные желания, что ли… Я вот все надеюсь: если бог даст, как-то смог бы это завершить…

«Он необходим сегодняшней культуре»[5]5

Текст выступления был опубликован в литературном альманахе «Перекресток/Цомет», выпуск третий (М. – Тель-Авив, 1996). Печатается в редакции Ю. Д. Левитанского.

[Закрыть]

(Из выступления на вечере памяти, посвященном 75-летию Давида Самойлова 1 июня 1995 г.)

Юрий Левитанский собирался написать воспоминания о своем друге, поэте Давиде Самойлове. Было решено, что этим текстом мы откроем подборку стихов. Мы много говорили об этом, но к назначенному сроку текст Юрия Давидовича так и не была написан. Однако в те дни состоялся вечер памяти Самойлова, посвященный 75-летию поэта, который открыл Юрий Левитанский. Я записал выступление на диктофон, потом расшифровал и показал ему с предложением напечатать в альманахе вместо обещанной им прежде статьи. Левитанский согласился и сделал некоторые правки в тексте. Так, например, на самом деле выступление начиналось следующим пассажем: «Я уж было думал, что моя карьера докладчика окончательно рухнула – никак мне это не удавалось. Сегодня я ответственно подошел к этому мероприятию: Галина Ивановна (Медведева, вдова Д. С. Самойлова. – Л. Г.) меня долго наставляла, чтобы я говорил подробно и вдумчиво…» Кроме того, последняя фраза и соответственно заголовок были добавлены при подготовке текста к публикации. Несмотря на то, что выступление было записано полностью, Ю. Д. Левитанский настоял на том, чтобы в подзаголовке значилось «Из выступления…».

Леонид Гомберг

Сегодня здесь, на этом вечере, я должен был сделать что-то вроде вступительной речи или предварительного сообщения.

На самом деле у меня набралось немало записей и заметок. Я все их сегодня собрал перед тем, как идти сюда, и решил: я все это прочитаю, там изложены мои размышления по поводу этого замечательного явления – Давида Самойлова. И правда, у меня все это лежит в кармане… Но, войдя в зал и вдохнув это все, я понял, что этого делать не нужно. Это не под силу будет ни мне, ни вам… И потом я подумал еще, что, если вы в такую ужасную погоду пришли в этот зал, то, наверно, потому, что вы о Самойлове знаете достаточно и едва ли есть смысл, чтобы я вам излагал свои суждения по этому поводу. Поэтому я не буду делать никаких предварительных сообщений, а просто скажу несколько слов, которые, как я считаю, должны здесь сегодня прозвучать, на этом очередном дне рождения нашего любимого человека, поэта, друга – в череде дней рождения, которые мы отмечали много лет, сегодня отмечаем опять, и думаю, что это будет продолжаться и после нас, в другие времена с другими людьми.

Вот что я хотел сказать…

На последней книге, которую подарил мне Самойлов совсем-совсем незадолго до своего ухода от нас, на первом томе своего двухтомника, он сделал для меня следующую надпись: «Юра, – он написал, – мы с тобой два берега у одной реки. Третьего – нет. С любовью, Самойлов».

Ну, вот я и остался одним их этих двух берегов, как он это сформулировал полушутя, хотя присутствие того берега я ощущаю постоянно… Ведь большая часть моей жизни была связана с его жизнью и со всем тем, что он делал.

Первые мои воспоминания о Самойлове – это воспоминания о том впечатлении, которое он на меня произвел тогда: 39-й год, я поступал в ИФЛИ, где он уже учился на третьем курсе. В то время это была очень большая разница – два года. И не просто два года, а два года ИФЛИ – два курса! Поэтому для меня и для Гудзенко, поступавшего вместе со мной, он был где-то там, вдали, где-то на полпути к тем вершинам, где дальше уже был Павел Коган. Это вообще уже недосягаемые для нас дали! В нашем ощущении это был патриарх, почти старец – двадцатитрехлетний Павел Коган!

Кстати, должен вам сказать, что потом, по мере того как проходила жизнь, разница в возрасте стала незначительной, она как бы стерлась с годами, но мое опущение его старшинства передо мной так до конца и оставалось – этот двухлетний интервал ифлийской жизни.

Когда мы только поступили, Самойлов был уже из значительных ифлийских величин… В литературном кружке ИФЛИ был особый ритуал приема; вступить туда было, поверьте мне, сложнее, чем в Союз писателей в последующие годы. Там был очень строгий отбор, и отбирали… Самойлов, Наровчатов, Коган.

В ту пору у каждого из них был уже свой… ну, как бы это сказать? – знак, что ли, позывной какой-то, звук… «Я с детства не любил овал! Я с детства угол рисовал!» – это Павел Коган. Наровчатов: «Слышу, – сказал атаман Дежнев. – Бьется волна о камень». (Были там и другие ребята, они рано погибли, вы их, наверно, не знаете…) У Самойлова был свой звук, был свой знак, свой позывной: «Плотники о плаху притупили топоры…» Вы знаете эти стихи – стихи, написанные девятнадцатилетним Самойловым.

Вот на что в этой связи я хотел бы обратить ваше внимание – это в самом деле любопытно: Павел Коган, один из самых умных и самых талантливых людей своего поколения, достаточно образованный для своего возраста человек, тем не менее писал и такие стихи, вы их без сомнения знаете: «Но мы еще дойдем до Ганга, / но мы еще умрем в боях, / чтоб от Японии до Англии / сияла родина моя». Видите, некий оттенок национального патриотизма или чего-то там в этом роде присутствовал.

Вы поймите меня правильно – я ни о ком не хочу сказать ничего плохого, я просто констатирую факты, рисую картину – по-разному ведь в жизни происходит… Наровчатов, к примеру, возглашал на историческом вечере в Юридическом институте перед войной: «Мы войдем в литературу, когда разных там Симоновых и Матусовских в ней не будет!» Но потом дальнейшая жизнь того же Наровчатова, талантливого, умного, образованного, эволюционировала и складывалась так, что он сам пошел на сближение с официозом.

А вот теперь смотрите: Самойлов, написавший тогда вот это: «Плотники о плаху притупили топоры…» – он, если так можно сказать, не изменял этим строкам никогда. Несомненно, как и всякий человек, и тем более талантливый художник такого масштаба, – он не оставался неизменным, он эволюционировал, но какой-то главный генетический код, этот особенный звук, в нем оставался до конца. Очень удивительное и редкое свойство!

Если вы обратили внимание, в его двухтомном собрании сочинений, где он впервые публикует небольшую подборку своих ранних стихотворений, есть такая маленькая вступительная заметочка в несколько строк: «Я сегодня это публикую впервые, но кажется, что с той поры мой вкус не очень-то изменился». По какому-то серьезному, самому большому счету так и есть: эта верность изначальному идеалу – этическому, поэтическому, который он сохранил, – удивительное свойство крупного художника.

Почему я решил сосредоточиться именно на этой стороне дела?

Я не буду излагать вам весь путь поэта. Вы знаете Самойлова. Его путь удивительной, тончайшей, интереснейшей эволюции – это отдельная тема отдельного разговора… В стихах его последней книги, когда появилась Беатриче, резко, нет, не резко, «резко» – неправильное слово, тонко проявился вновь этот звук. Он это понимал, он этим гордился, он ждал признания, что это есть, и это было до самых последних стихов.

Это очень важно. Почему? Что нынче у нас происходит в нашей словесности, так сказать, текущей? Результат оборотной, негативной стороны свободы, которую мы обрели и опыта проживания в которой у нас нет никакого, – при всех ее позитивных сторонах. В нынешнем стихотворчестве процветает некое отражение того, что присутствует в социальной жизни нашего общества – колдовство, шарлатанство, шаманство и всякое такое. Они процветают в нашем стихотворчестве пышным цветом… Доходит до абсурда, до смешного… Тусовки – сейчас очень модное слово. Но есть «тусовки» очень мощные, которые ведут наступление на всё и вся… Поэтому им необходимо утвердить в вашем сознании (не столько в вашем, сколько в сознании людей, может быть, более юных), что в этой стране не было раньше литературы… Вот теперь наконец она появилась! Пришли эти люди, и появилась наконец поэзия… И это очень важно для них, иначе им просто не выжить! Поэтому они переходят все границы разумного, когда каждый, кому не лень, выдвигает своих гениев… Если кому-то это интересно – пожалуйста, все может иметь право на существование, но должен же быть разумный предел…

Я же думаю, что никакого отношения к поэзии все это не имеет. Когда же в приличном журнале публикуется статья под названием «Пригов и Пушкин», можно только развести руками.

Если вы прочитали эту книгу Самойлова, то знаете и без меня; если же вы ее не читали, то поверьте мне – я имею немалый опыт, надеюсь, и вкус… Понимаете, с этой книжкой им нечем бороться, ну нечем! Только разве одним: делать вид, что этого нет, никакого Самойлова не было, нет и не может быть! Вот смотрите, даже «Литературная газета» занялась такой вот забавной игрой – «новая волна в поэзии». Серия такая выходит – «новая русская поэзия». Все обязательно «новое», хотя, видит бог, ничего нового там нет…

…Самойлов просто необходим сегодняшней поэзии, сегодняшней культуре – хотя бы для напоминания, что она существует, и каков ее истинный уровень…

«Поэзия жива и будет жить»[6]6

Записал Леонид Гомберг. Текст прежде не публиковался.

[Закрыть]

(Выступление на совещании молодых писателей Москвы в Центральном доме литераторов 26 сентября 1995 г.)

Этот зал заполнен тенями людей, которые здесь бывали, за что-то боролись, читали, спорили. Люди это были всякие, разные, но неверно думать, что это были служители культа или что-то в этом роде. Это были писатели и талантливые, и бездарные, честные и нечестные – множество людей прошло через этот зал, эту трибуну. Наше сегодняшнее совещание – вы должны это понимать – оно одно из многих в этом длинном ряду. У него есть свои достоинства, преимущества, недостатки. Но хорошо, что оно есть. Поверьте мне – это так. Появляются новые люди, но поэзия в принципе живет (я говорю больше о поэзии – это мне ближе, понятнее, нежели о прозе). Литература вообще и поэзия в частности не может погибнуть ни при каких обстоятельствах. Я уже говорил об этом. Смотрите, в истории нашего отечества чего только не было. Бывали десятилетия куда хуже, чем нынешнее – во всех отношениях. Но заметьте, что нет ни одного десятилетия, самого черного, тяжелого, в котором мы бы не обнаружили двух, ну трех имен прекрасных поэтов высшего класса. А уж просто хороших поэтов – тем более. Так что в этом смысле все идет нормально. Сегодня не могло быть разговора такого – по существу, творческого, чтобы звучали стихи, разбирались какие-то строки, – это в самом деле, наверное, еще будет.

Я тут только одно смею высказать пожелание, такое… раз уж меня обозвали «могиканом»… Я понимаю, что «могикан» – это возрастное определение. Я смею это вам сказать: поэзия жива и будет жить. Кто-то из вас – не все сидящие в зале, не все, кто учится в Литературном институте, а кто-то (это всегда единицы) – понесет дальше это странное удивительное знание. Мне бы хотелось, чтобы вы не верили тем, кто говорит, что якобы вот появилась новая литература, новая проза, новая поэзия (как кто-то сегодня говорил: «другая») – неправда это. Нет этого. Настоящая литература, настоящая поэзия – всякая новая и настоящая – она, конечно, другая, если она не повторяет то, что неоднократно было. Все та же подлинная – если это поэзия. Жизнь никогда, ни однажды, этого не подтвердила, что какая-то поэзия сменяется другой поэзией, нет. Есть поэзия подлинная и неподлинная. Я в это не верю и советую очень вам на это не поддаваться. Тем более, у нас сейчас засилье всего такого – что вполне естественно на этом переломе нашем. В жизни общества возникает интерес к экстрасенсам, колдунам. Кто-то, может, в это верит – ради бога, свобода – это прекрасно. Какой-то отзвук это имеет в искусстве, литературе, поэзии, поэтому появляется много людей, которые мистифицируют, выдают неподлинное за подлинное – непросто все это различать. Этому неизбежно надо учиться. Это все, что я хотел вам сказать. Дай вам бог, чтобы вы…

Еще последнее – вот что… Сейчас, когда период инфляции всего – финансов, морали, слов и многого иного, мне бы хотелось, чтобы вы ощутили это. В нашем отечестве всегда было популярно употреблять эпитет «великий». У нас все было великое: страна мы великая, народ мы великий. Все-все у нас великое. Не знаю… Жизнь многое из этого опровергает и еще немало опровергнет. Но вот что я думаю: никакое время не опровергнет, что истинно великая поэзия у нас есть. И вы, которые смеете (вы меня понимаете, наверное, что значит – смеете), смеете вступить в этот храм, где такие тени, таких… ну, полубогов, вы вступаете с ними, так или иначе, в какое-то соревнование. Чтобы какой-нибудь толк и надежда на это были, вы должны, по моему убеждению, понимать, что это почти невозможно; самое первое, что вы должны понять: это почти невозможно. Вот когда вы это поняли, тогда можно что-то делать, вот тогда, авось, что-то и получится. Вот это я хотел сказать. Дай бог вам, чтобы у вас было как можно лучше.

И последнее частное замечание. (Вот Глезер говорил о Солженицыне.) Мне не нравится пафос такого рода выступлений, как у вот этого юного товарища. Это, конечно, симпатично, когда вот такой шум, смех в зале, но это не решает никаких проблем, поверьте мне, это было всегда и будет всегда. Это неподлинное все, я в это не верю. Вот маленькая реплика о Солженицыне, это очень частный вопрос. Но не совсем неважный. То, что сняли передачу Солженицына, – ну, не знаю, может быть, это плохо. Свобода – это на самом деле прекрасно. Хотя мы сегодня, не имеющие никакого опыта, ни малейшего, как жить в свободе, мы многое путаем, перепутываем. Мы видим негативные стороны свободы вдруг. Так вот, Александр Исаевич Солженицын, перед которым я преклоняюсь, я готов… Ну что тут сказать: когда у нас в свое время были письма разные в защиту кого-то, я все письма тогда подписал, и первым из них было письмо в защиту Солженицына. Так что я тут чист перед ним. Но то, что он в последнее время говорил, это мне тоже очень не нравится. Но дело не в том, что кому-то нравится – не нравится, он что-то говорил такое, что, как я думаю, не на пользу нашему нынешнему отечеству, а скорее во вред. И то, что этой передачи не стало, я думаю, это вполне справедливо, и не знаю, какими соображениями руководствовались эти люди. Но Солженицын тоже должен подумать, где он живет, когда он живет и что он должен, обязан говорить[7]7

См. очерк в этой книге «Скандал исчерпан – урок не забыт».

[Закрыть].

К 50-летию журнала «Грани»

(сентябрь 1995 г.)

Напечатавшись в «Гранях» впервые в одном из последних номеров, я, тем не менее, причисляю себя к его старым друзьям, а полувековой юбилей считаю и своим праздником, и сам не могу до конца понять, отчего так поздно произошла моя встреча с журналом, явившим собою для русской интеллигенции на протяжении десятилетий затаенную полумистическую притягательность.

История журнала – это по времени примерно и история всей моей жизни, в том числе литературной. Я вернулся с фронта недоучившимся мальчишкой-лейтенантом, и в тот памятный сорок пятый вся жизнь была впереди, как и перед «Гранями», хотя, может быть, и нескромно соизмерять свою жизнь, будь я даже человеком во сто раз более значительным и знаменитым, с судьбой издания, которое определило целую эпоху в истории нашей русской культуры. Достаточно прочитать список имен на обложке, прошедших его школу, чтобы понять – «Гранями» был представлен весь цвет нашей отечественной словесности.

Не могу причислить себя к диссидентам в обычном, расхожем понимании этого слова, потому что не был причастен к противоправительственным акциям, не сидел за решеткой, не эмигрировал, но в самые удушливые годы все же подписывал все письма в защиту наших крупных диссидентов. И никогда не участвовал в играх на стороне «сильных мира сего», не состоял в партиях, не подвизался на трибунах и митингах, а по своему духу, по роду своей литературной деятельности всегда был инакомыслящим. Ведь что такое диссидентство? Это – осознанное инакомыслие, что присуще и мне.

Да и подлинные литераторы, люди, серьезно думающие и мыслящие, едва ли могут вообще быть лояльными к власти, тем более что оные в нашем больном отечестве никогда не были даже на уровне элементарной культуры, не говоря уже о высокой. Так что оппозиция любому режиму неизбежна еще долгие десятилетия – увы!

Несомненно другое – та свобода, которой мы достигли, есть великое благо. Но ведь Россия не имеет ни малейшего опыта, как ею распорядиться, как жить в свободе, а потому всем можно всё. Тебе – всё, ему – всё, им – всё. А хотят все разного и, что самое главное, – и уровень культуры, и глубина понимания вещей, и профессионализм – все разное. И издавать сегодня можно все что угодно – были бы средства. Но ведь чаще всего эти две категории – наличие таланта и денег – не сходятся. Отсюда и полный произвол на том же книжном рынке. Не останавливаясь катится грязный вал отвратительного ширпотреба. А уж на интеллигентность вообще большой дефицит, русские интеллигенты, в том числе литераторы, в силу многих причин, в том числе и бедственного своего положения, вымирают, как мамонты.

И все же, все же, я оптимист. Верю и знаю, что Россия выйдет на светлую дорогу прогресса и культуры, пережив этот переходный период от одной эпохи к другой. Сейчас лишь начало периода, который еще не начался. Именно так.

И самое важное и трудное для тех, кто делает сегодня «Грани», – осознать, что та эпоха, в которой возник журнал и с достоинством прожил пять десятилетий, – завершилась. Всё. Ее нет, и больше не будет. А потому и функции журнала прежними быть не могут. А чтобы он обрел второе дыхание, продлить его жизнь на новом этапе, в новой эпохе и, можно сказать, в другой стране, необходимы серьезные усилия – и интеллектуальные, и моральные, и физические, и материальные.

Что бы я хотел пожелать журналу на пороге новой жизни? Уровень литературы, которую представляли «Грани», всегда был достаточно высок. Не опускать эту планку ниже, а наоборот, стараться поднять еще выше. Находить те таланты, которые, несомненно, зреют в глубине нашей гибнущей российской культуры, как почки молодых побегов умирающего дерева.

И мужества. Остаться теперь уже навсегда носителями правды и истины в ее последней инстанции. И Бог своими милостями не оставит вас!

Ваш Юрий Левитанский

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.