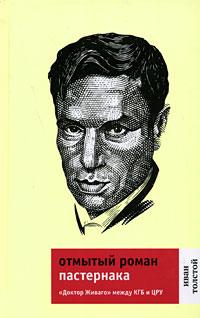

Автор книги: Иван Толстой

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

За итальянское издание Фельтринелли предлагал Пастернаку 15% отчислений, за продажу прав в другие страны – 50%. С гонорарами можно было поступить двояко: либо держать их в Милане «на случай путешествия или покупок в Европе», либо переправить их в Госбанк СССР.

Сын Пастернака Евгений Борисович вспоминает, как отреагировал отец на это письмо:

«Прежде, чем посылать согласие на издание, он показал свой ответ Фельтринелли и договор нам (моему брату Леониду было тогда восемнадцать лет, мне – 33) и получил от нас полное одобрение, хотя мы оба несомненно могли оценить последствия этого поступка. Но, видя горячую готовность отца пойти на любые лишения, чтобы опубликовать „Доктора Живаго“, и сочувствуя ему, мы согласны были на все. Конечно, тогда у нас еще была надежда на публикацию в „Новом мире“, хотя задержка с ответом и понимание недопустимой еще в России свободы, с которой написан роман и которой он дышал, могли бы заставить нас сомневаться в этом. Отец поблагодарил нас за поддержку, сказав, что он очень надеялся на наше понимание. Предвидя возможные в будущем осложнения и искажения, он оставил себе собственноручную копию своего письма к Фельтринелли, чего обычно никогда не делал» (Континент, № 107, с. 286).

В целом, договор, предложенный Фельтринелли сроком на два года, следовал обычным европейским образцам издательских контрактов, но в случае Пастернака возникало одно непривычное обстоятельство: если русский текст не выходил вовремя (максимум через месяц после итальянского), итальянский становился первым и главным языком книги. Никто – ни Фельтринелли, ни Пастернак – не задумывались тогда над возможностью такой ситуации, но в самом договоре она была заложена с самого начала и ждала своего рокового часа.

Воодушевленный перспективами Пастернак ответил издателю благодарным письмом:

«Москва, 30 июня 1956 Господину издателю Джанджакомо Фельтринелли Милан. Via Fatabenefratelli 15

Милостивый государь,

Ваши предложения замечательны, я с удовольствием подписываю договор. Нельзя сказать, чтобы я совсем не был заинтересован в заработке, но мы живем в совсем других условиях, чем Ваши. Моей заслуги нет в том, что денежная сторона дела для меня ничего не значит или вторична. Во всяком случае сохраните все, что мне причитается, под своей защитой, я это полностью поручаю Вам, и не будем об этом говорить до тех пор, пока я не приеду к Вам или не вернусь к этому вопросу сам.

Тем больше меня радует, что роман будет издан у Вас и его будут читать. Если его публикация здесь, обещанная несколькими нашими журналами, задержится и Вы ее опередите, ситуация будет трагически трудной для меня. Но это Вас не касается.

От всей души желаю успеха переводу и печатанию романа. Мысли рождаются не для того, чтобы их таили или душили в себе, но чтобы быть переданными другим.

Обеспечьте работе хороший перевод. Г-н профессор Ло Гатто хвалил и рекомендовал мне для этого поэта и переводчика Рипеллино в Риме. Примите мои лучшие чувства. Б. Пастернак».

Как справедливо отмечает Евгений Пастернак,

«в этом письме уже заложен весь будущий ход событий: невозможность получить деньги, трагизм ситуации, при которой советские журналы отказываются от публикации „Доктора Живаго“, а Фельтринелли их опережает, готовность на жертвы, горячее нетерпение увидеть роман напечатанным, чтобы его могли прочесть, ответственное отношение к переводу» (Континент, № 107, с. 287).

Однако никак нельзя согласиться со следующим утверждением сына:

«Слова Пастернака о том, что деньги в советской России не имеют реального значения, служат объяснением незаинтересованности Пастернака в гонораре» (там же).

Евгений Борисович поясняет:

«Действительно, Пастернак в своей личной жизни обходился минимумом, что видно из аскетической обстановки его комнаты и простоты в одежде, он отказывал себе в каких-либо развлечениях и путешествиях, не нуждался в отдыхе и не видел удовольствия в том, чтобы тратить деньги. Дача, на которой он жил круглый год и которой ему потом тыкали в глаза как признаком благополучия, была собственностью Союза писателей, и он регулярно платил за ее аренду, машина появилась по настоянию жены только в самые последние годы, причем сам он по-прежнему предпочитал пользоваться электричкой. Он достаточно много зарабатывал, окупая переводами в течение десяти лет свою работу над романом, при том, что с 1945 года был лишен возможности издавать свои оригинальные произведения. Он всю жизнь денежно поддерживал свою первую жену, а также вдову расстрелянного друга Нину Табидзе, сосланных дочь и сестру Марины Цветаевой и многих других. С 1947 года, времени знакомства с Ольгой Ивинской, он взял на себя и содержание ее и ее семьи» (там же, с. 287—288).

Но как раз в середине 1956 года заработки Пастернака были совсем не велики, так что упреждение издателя о незаинтересованности в гонораре связано было с двумя совершенно другими причинами. Одна из них – на поверхности: получать гонорар напрямик из-за границы в Советском Союзе было нельзя, а когда такой гонорар кому-то приходил, он был уже предварительно многократно согласован с властями, следившими за заключением иностранного контракта, да, собственно, власти его и заключали при полном отстранении от любых переговоров самого автора. На ком надо, на том и женили.

Другая причина – психологическая. Желание Пастернака увидеть свое детище напечатанным достигло таких высот, что он не хотел терять времени на разговоры о размере вознаграждения: что же сотрясать воздух эфемерными цифрами?

Так что дело было вовсе не в личном аскетизме: деньги Пастернаку были очень даже нужны.

Действующие лица: Джанджакомо Фельтринелли

Родился 19 июня 1926 года в самом центре Милана в богатой семье итальянских лесоторговцев. По его собственной шутке, «секрет фирмы состоял в спекуляции на весе: древесину перед продажей вымачивали в воде». В конце XIX века, помимо покупки, добычи и переработки леса, семья занималась строительством железнодорожных заводов в Вене, Салониках, на Сицилии и в Калабрии, создала Банк Фельтринелли, хлопчатобумажную фабрику своего имени, приобрела пакет акций Общества по навигации на озере Гарда, вкладывала капиталы в строительство, в недвижимость и гидроресуры. Дедушка будущего издателя считался перед Первой мировой войной «самым богатым человеком Милана», и благодаря ему электрическое освещение получала «половина Австрии». А отец, один из соучредителей акционерного общества «Автострада Милан – Турин» (на тот момент самого длинного шоссе Италии), в 1928-м, на седьмом году правления Муссолини, стал президентом крупнейшего банка «Итальянский кредит». Но деловая карьера его продолжалась недолго: муссолиниевские чиновники в одночасье отстранили братьев Фельтринелли от бизнеса, и отец Джанджакомо не выдержал: по слухам, он скончался от инсульта или сильнейшего инфаркта в 54 года. Овдовев, Джаннелиза Фельтринелли взяла все в свои руки.

Никакого систематического воспитания и образования ее дети не получили. После непродолжительного посещения лицея, Джанджакомо перевели на домашнее обучение. Словесность преподавал ему Лучано Анчески (будущий наставник итальянского авангарда), остальные предметы – миланские и римские (семья часто перемещалась) учителя, а часто – студенты. Преподаватель истории искусств лицеист Жан Пива (впоследствии пошедший в медицину) вспоминал обстановку в семье в разговоре с Карлом Фельтринелли:

«Пива говорит, что прекрасно помнит гвалт, стоявший в доме Фельтринелли, поразительно похожем на гранд-отель. Там постоянно воняло воском для медной утвари (я это помню) и из-за немытых рук разражалось светопреставление. Иногда Джанджакомо удавалось вырваться из дома под предлогом посещения музея. В сам музей он почти никогда не попадал, предпочитая поле возле Аппиевой дороги, принадлежащее семье. Не то чтобы это было какое-то особенное поле – просто участок земли, на котором что-то росло и стояло несколько деревьев. „Но естественно, что ему нравилось проводить там время: он мог спокойно заниматься чем заблагорассудится, никто ему не мешал и, главное, не шумел“. Были ли у него друзья? Нет, друзей не было» (Карло, с. 42).

В 1940 году, 14 лет, Джанджакомо стал дворянином: мать (к тому времени уже второй раз замужем) ходатайствовала перед Муссолини, подкрепив просьбу внушительным ассигнованием. Подросток стал маркизом Гарньянским.

Во время войны Джанджакомо закончил в Риме школу при монастыре Сан-Джованни-ин-Латерано и осенью 1944 года поступил добровольцем в боевой антифашистский корпус Леньяно, который, по планам, должен был слиться с американской Пятой армией. В марте 45-го он вступил в Коммунистическую партию Италии.

В 1946-м, перед национальным референдумом в Италии, взаимоотношения матери и сына достигают своего пика: монархистка Джаннелиза не в состоянии была выносить в своей семье сына-коммуниста и инсценировала обыск. Согласно коварному сценарию, оружие, которое нашли в комнатах Джанджакомо (привезенное с войны), и угроза ареста должны вынудить его покинуть страну. Все совершается по материнскому плану: Джанджакомо бежит в Лиссабон, но референдум монархистами провален, двадцатилетний Фельтринелли возвращается в Италию, становится наследником семейных миллиардов (если считать в лирах) и включается в ежедневную работу партийного пропагандиста, не гнушаясь ничем. Власти арестовывают его, газеты зубоскалят и сплетничают, но партия бережет его и ценит – как-никак, плательщик самых больших взносов.

Карло Фельтринелли так описывает деятельность отца в начале 50-х:

«Все свободное от работы время занято политической деятельностью. Из-за этого Джанджакомо мало выходит в свет, у него мало друзей. Днем он сражается на поле предпринимательства, пытаясь выпутаться из сетей, расставленных коварной матерью. Он понимает, что учился всему на ходу, и поэтому остерегается вести себя слишком активно, чтобы не подставляться под удар. Джанджакомо неплохо соображает, кроме того, обладает прекрасной интуицией, особенно в том, что касается подбора кадров. (…) Своих подчиненных он постоянно поощряет и подбадривает» (Карло, с. 65).

«Одержимый коммунизмом» (по выражению сына) Фельтринелли все больше времени уделял собиранию библиотеки по истории социальных идей. Послевоенные годы, разруха и смена прежних ценностей превратили книги в весьма недорогой товар, и за пять-шесть лет его миланское собрание стало удивлять даже людей бывалых. Карло весьма сочно описывает отцовскую коллекцию:

«Квалифицированный библиотекарь может отвести вас в домовую церковь времен дедушки Карло: теперь здесь под карминного цвета знаменем Парижской коммуны расположились двести газет и журналов времен коммунаров и Первого интернационала. Вернувшись в читальный зал, вы обнаружите первое издание „Энциклопедии“ вкупе с наиважнейшими сочинениями просветителей в подлинниках. А позади, среди компактных металлических шкафов, недолго и заблудиться: секция античных экономистов, русское народничество, английский индустриализм, война в Испании, французские, немецкие, английские утописты… Здесь больше трехсот тысяч томов. И тридцать тысяч периодических изданий. Но наметанный глаз сможет различить редкое издание „Утопии“ Мора рядом с первоизданиями „Общественного договора“ Руссо, „Размышлений о комете“ Байля, „Прав женщин“ Мэри Вулстон-Крафт, „Политических речей“ Сен-Симона. А также „Кафе“ Вери бок о бок с сатирическими газетами эпохи Рисорджименто, „Католическую цивилизацию“, „Антологию“ Вьёссё… Или размышления Каттанео о революции 48-го года в Милане, а рядом – „Былое и думы“ Герцена, физиологические очерки, брошюры о результатах индустриальной революции.» (Карло, с. 68).

В миланской полиции эта специфическая библиотека – действительно, с подлинным знаменем Парижской коммуны на гордой высоте – была тут же названа «маленьким марксистским университетом», местом встреч «молодых коммунистов-фанатиков». В книге об отце Карло Фельтринелли иронично замечает, что, пожалуй, весь боевой дух библиотекарей сводился к ссорам, когда отец заставал их в рабочее время в биллиардной.

В Москве также заинтересовались коллекцией, и 4 апреля 1953 года имя Фельтринелли впервые проникает в высшие сферы – на стол секретаря ЦК товарища Поспелова:

«Комитет по информации при Министерстве иностранных дел СССР сообщает (…): Библиотека принадлежит Джанджакомо Фельтринелли, известному собирателю библиографических редкостей, рукописей и документов, имеющих отношение к истории революционного движения в Европе и в особенности в России. В частности, в библиотеке Фельтринелли хранятся три полные подшивки газеты „Искра“. (…) В марте этого года Фельтринелли сообщил служащему посольства СССР в Италии, что он ведет переговоры с Рютером, заведующим архивом в Амстердаме, о публикации некоторых материалов из этого архива, в частности оригиналов более пяти тысяч писем Маркса и Энгельса. Фельтринелли заявил, что он готов взять на себя финансовые расходы по этой публикации. Однако, как заметил Фельтринелли, существует множество трудностей. В частности, амстердамским архивом заинтересовался Колумбийский университет (США), готовый купить его за три миллиона долларов. Согласно Фельтринелли, американцы намереваются фальсифицировать письма Маркса и Энгельса. На этой же встрече Фельтринелли выразил пожелание, чтобы работник Института Маркса-Энгельса-Ленина приехал в Италию для ознакомления с его библиотекой. Тот же работник мог бы подготовить к передаче на временное хранение в ИМЭЛ наиболее ценные материалы, хранящиеся в библиотеке в единственном экземпляре. Фельтринелли обосновал эту просьбу тем, что в случае обострения итальянской политической ситуации реакционные элементы могут осуществить акт вредительства против его библиотеки. Многие ценные документы, таким образом, могут погибнуть, поскольку библиотека не располагает бронированными хранилищами» (Карло, с. 73—74).

Через десять месяцев Фельтринелли был уже в Москве. Его привечают, показывают рукописные сокровища и даже детские рисунки самого Ильича. Он – связующее звено между ИМЭЛ и резко антисоветским руководством амстердамского архива. В таком статусе (правда, без результатов) он пробудет еще несколько лет, и этот интерес к нему со стороны партийных архивистов объясняет ту специфическую робость, которую советская пропаганда проявляла к нему в начале живаговской истории.

В 1955 году, недовольный тем, как идут дела на итальянском рынке социально-политической литературы, Фельтринели основывает собственное издательство. Двумя первыми книжками становятся «Бич свастики» Лорда Рассела и «Автобиография» Джавахарлала Неру. «Издательство Джанджакомо Фельтринелли» идет по трем направлениям: «последовательный и непримиримый антифашизм», «поиск новых форм существования государств с различным экономическим и политическим устройством» и надежда на страны третьего мира, которые, освободившись от колониализма, «смогут найти свой собственный путь».

29-летний издатель берется отстаивать социалистические идеи во что бы то ни стало. Для подтверждения своей правоты ему нужны союзники – рукописи. Трудно сказать, какой читательский вывод сделал Фельтринелли, завладев «Доктором Живаго», но издательский вывод его более чем понятен: есть в Советском Союзе живая и талантливая литература, есть, несмотря на все нападки на Москву со стороны правых сил. И он, Фельтринелли, докажет это всем. Рукопись «Живаго» – это удача! Может быть, главная в жизни.

И если кто-нибудь, задумавшись над идеями Пастернака в этом романе, предупредил бы Фельтринелли, что книга-то по своему заряду направлена как раз против всего того, на что он делал ставку, Фельтринелли, вероятно, и не послушал бы такого советчика. Сам факт появления в Москве неподцензурного произведения говорил в пользу социализма. И как издатель-коммунист он хотел показать, что советский режим способен рождать величайшие произведения искусства.

А в Переделкино тем временем Борис Пастернак осознавал сложность возникшей ситуации. Приближался неминуемый час, когда надо будет отвечать на вопрос: как рукопись «Живаго» оказалась за границей. Этим беспокойством Бориса Леонидовича и объясняется лукавство в его письме к Константину Паустовскому, члену редколлегии альманаха «Литературная Москва»:

«Боюсь, впрочем, что рукопись во время весеннего наплыва делегаций, когда она ходила по рукам, куда-нибудь увезена без моего ведома и сама собой дойдет, в числе прочих, и до них (иностранных издателей. – Ив. Т.). Тогда мне смерть» (12 июля 1956).

В этом же письме к Паустовскому есть часто цитируемые строки – простые в своей афористичности:

«Вас всех остановит неприемлемость романа, так я думаю. Между тем, только неприемлемое и надо печатать. Все приемлемое давно написано и напечатано».

Навещать и знакомиться с Пастернаком входило в моду. Борис Леонидович, как правило, принимал всех. Съездили к нему и два молодых француза, еще не подозревавшие тогда, что им суждено будет стать переводчиками «Живаго» на французский, – Луи Мартинез и Мишель Окутюрье.

«Мой друг Мишель Окутюрье, – вспоминает Мартинез, – посещал библиотеку Маяковского, интересовался книгами и решил меня потащить в Переделкино» (Мартинез).

Действующие лица: Луи Мартинез

Родился в Оране (Алжир) 16 февраля 1933 года. В 1950 перебрался в Париж, учился в лицее Louis le Grand. Готовясь к поступлению в Ecole Normal Superiér, стал учить русский язык по методу assimil —

«стоя на задней площадке автобуса, где можно было в те времена курить, и заучивая транскрипцию русских слов. Лингвистически не очень строгий метод, скорее любительский, но довольно дельный» (Мартинез).

В Ecole Normal учил русский язык у Николая Авдеевича Оцупа —

«акмеиста, очень строгого человека, который старался нас приучить не только к языку, но и к стилю, к стилистическим вариантам: чем отличался, скажем, говор петербуржцев от москвичей. Человек он был очень культурный и мнительный, обидчивый, но по-своему джентльмен, всегда шикарно одетый, – ну, по-акмеистски, господи» (там же).

Другим преподавателем русского был Пьер Паскаль.

В 1954 Мартинез получил диплом и выиграл стипендию французского правительства на поездку в Москву, где продолжил изучение русского языка с сентября 1955 до июля 1956 года.

В России

«я попал в такой мир, который меня озадачил, я старался его понять и довольствовался впечатлениями, которые, как мог, связывал умственно и старался приводить в какую-то понятную систему.

Мы посещали какие-то курсы русского языка под руководством довольно строгой дамы, которая люто ненавидела импрессионистов. Звали ее Галина Ивановна, человек она была серый и пугливый. Я ее, кстати, потащил на вы ставку французских импрессионистов, а когда мы вышли с выставки, я обратил ее внимание, что московский пейзаж очень близок к пейзажам Марке, что ее, конечно, удивило. Она не ожидала, что декаденты могли верно изобразить действительность» (там же).

В Москве Мартинез почти все время ощущал бдительную слежку:

«Как в кино. Я вошел в посольство в зимнем костюме, отправил свои зимние вещи по диппочте и вышел в летнем костюме. И с тех пор они меня приняли за другого. И стали следить денно и нощно. Ночью я выходил из Университета, желая погулять по лесочкам (тогда еще были какие-то лесочки вокруг Ленинских Гор), и за мною шли, меня снимали, когда я встречался со своими товарищами, с Андреем Волконским, например: подходил человек и снимал нас в упор. Я не понимал, почему они хотели меня терроризировать» (там же).

15 июля 1956 года Мартинез и Окутюрье отправились в Переделкино.

«Пастернак нас принял и долго-долго разговаривал на разные темы. Он почти сразу заговорил о своем романе – довольно смутно рассказал не столько о структуре или о ходе романа, сколько об обстановке, которая его создала. И объяснил, чем этот роман отражает подоплеку советской жизни за огромный отрезок времени. А мы просто сидели и молчали. Это был восьмичасовой, да – восьмичасовой монолог Пастернака.

Потом он удалился куда-то в глубину дачи, как будто поднялся на второй этаж и вернулся с книжками с дарственными надписями» (там же).

На томе «Избранных стихов» 1933 года поэт написал: «Дорогому Мартинезу на память о днях, когда он был студентом в России. С лучшими пожеланиями».

«Там у нас было чувство посвящения во что-то святое, заветное, и мы не обращали внимания на возможных топтунов, абсолютно, мы были в состоянии транса. И я смутно понял, что нам он поручает судьбу этого романа. Мы тогда не знали, что у него уже был договор с Фельтринелли. После этого мы пробыли в Москве еще дней двенадцать, и я отправился обратно во Францию через Грецию. В самолете у меня украли какие-то рекомендательные письма, которые мне вручил наш атташе для своих афинских коллег. Письма были в плаще, а тогда в самолете была вешалка. И когда мы очутились в Белграде, оказалось, что никаких писем уже нет.

Слежка мне показалась чрезмерной для моей личности, но система вообще была не совсем разумной. У нее были свои фантазмы, свои иллюзии. Но после моего первого советского опыта у меня было впечатление, что все мои знакомые и друзья там – заложники, и нужна минимальная свобода, чтобы дружеское общение было нормальным» (там же).

После возвращения из Москвы Луи Мартинез получил от Ecole Normal дополнительную стипендию на пятый год обучения, и на эту пору как раз и пришелся перевод «Доктора Живаго» (см. подробнее главу шестую). С осени 1958 он был отправлен рядовым в Алжир, затем переведен во Францию на шестимесячное обучение в офицерское училище, после – в Главный Штаб, где четыре месяца занимался с полковником, оказавшимся позднее советским агентом, перевелся в обратно в Алжир и до 1961 года служил в Западной Сахаре, познакомившись «с миром и душой кочевников».

После года преподавания русского и французского языков в лицее родного Орана Луи Мартинез окончательно покинул ставший опасным Алжир и с 1964 по 1996 преподавал русский язык и литературу в университете Экс-ан-Прованс. Писал о Пушкине и Мандельштаме, перевел на французский рассказы Чехова, «В круге Первом» Солженицына, «Хранить вечно» Льва Копелева, «Чевенгур» и «Котлован» Андрея Платонова, «Прогулки с Пушкиным», «Спокойной ночи» и «Крошку Цорес» Синявского, «Московский процесс» Владимира Буковского, стихи Пушкина, Мандельштама и Ахматовой.

В 2000—2006 написал четыре романа: трилогию об Алжире – «Дениз, или Инородное тело», «Время по сому» и «Последний поход», а также «Непогоду». В его романах фигурируют русские герои, агенты КГБ, анархисты, эмигранты, действие частично происходит в России. В названиях книг Луи Мартинез любит словесную игру: так, «инородное тело» обозначает одновременно и «иностранный корпус», «последний поход» читается как «последняя ступень», «непогода» может быть осмыслена как «несварение».

Действующие лица: Мишель Окутюрье

Родился 19 сентября 1933 в семье французского журналиста и матери-чешки. В годы войны увезен родителями в Югославию, откуда был эвакуирован в Египет. Отец оставался во Франции, где участвовал в создании подпольного агентства, прообраза послевоенного «Франс-Пресс».

В сентябре 1945-го семья была направлена в Москву, где Мишель провел неполный год, в школу не ходя, но играя во дворе с московскими мальчишками.

В Московском университете Окутюрье оказался одним из двух первых стажеров (второй – Клод Фрийу), ездивших в СССР по государственному соглашению между Францией и Советским Союзом. Первая поездка с французской стипендией состоялась в 1954, когда Окутюрье был студентом Ecole Normale Superiére (в Москве он ходил на лекции Андрея Синявского), вторая поездка – в 1955—1956, когда он слушал Николая Гудзия. Жил в общежитии на Ленинских горах.

«Я уже тогда восхищался Пастернаком, а начал читать его двумя годами раньше. Один знакомый испанец подарил мне его книгу стихов. Она у меня постоянно была на столе в общежитии. А один из работников администрации принес фотокарточку Пастернака тех времен, когда он записывался в Университет – в возрасте 15 лет. Сегодня она известна и опубликована, но у меня она с надписью Бориса Леонидовича – я ему ее потом приносил. Он сказал: „Ох, как я некрасив!“

В общем, я им интересовался. У нас были два французских студента – Луи Мартинез, который потом участвовал в переводе «Живаго», и Луи Аллен, преподававший позднее в Лилле. И мы как-то заговорили в Университете с молодым поэтом Львом Халифом. И он сказал: «Хотите – поедем в Пастернаку в гости?». Мы сказали: «Конечно, хотим!». Он позвонил ему, и мы отправились: Мартинез, Аллен и я. Пастернак рассказывал нам о звонке Сталина, о Мандельштаме, о том, как он видел следствия коллективизации, и о том, как он не смел тогда выступить против. И привел историю про спартанского мальчика и лисенка» (Окутюрье).

В противоположность тому, что вспоминает Луи Мартинез, Мишель Окутюрье утверждает, что во время этой встречи разговора о «Живаго» Пастернак не заводил.

В 1958 году Окутюрье стал ассистентом в Сорбонне, затем на целое десятилетие уехал преподавать в Женевский университет, выпустил книгу «Пастернак» (1963), в 1970-м вернулся в Париж и тридцать лет был профессором Четвертого университета, защитив диссертацию о социалистическом реализме. Подготовил собрание сочинений Пастернака в престижной серии «Плеяды», монографию «Лев Толстой», возглавлял периодические «Толстовские тетради» и много лет подряд состоял генеральным секретарем Общества друзей Толстого. Переводил Ахматову, Гоголя, Мандельштама, Виктора Некрасова, Синявского, Солженицына. Его научные интересы – теория литературы, русский роман XIX века, современная поэзия и русский формализм.

Несмотря на участие в переводе романа на французский, Окутюрье неожиданно получил разрешение на поездку в СССР осенью 1958-го.

К концу лета 1956-го сведения о передаче рукописи за границу доходят до Лубянки. В начале сентября редколлегия «Нового Мира» отказывает Пастернаку в публикации «Живаго», но этот отказ возник не столько по инициативе новомирцев, сколько по распоряжению сверху.

24 августа 1956 председатель КГБ Иван Серов направил в Отдел культуры ЦК КПСС (с грифом «строго секретно») следующее письмо:

«Комитет государственной безопасности Совета Министров СССР располагает рядом сведений, из которых вытекает, что писатель Б. Пастернак через Серджо Д'Анджело, диктора на радиостанции Министерства культуры СССР, гражданина Италии и члена Итальянской коммунистической партии в мае сего года передал итальянскому издателю Фельтринелли рукопись своего неизданного романа „Доктор Живаго“ с целью публикации его в Италии.

В письме от 3 июля сего года, адресованном Фельтринелли, Пастернак дает официальное разрешение на публикацию романа и просит, чтобы причитающийся ему гонорар остался в Италии. В момент передачи романа Пастернак поставил следующее условие: чтобы после публикации произведения в Италии издательство передало права французским и английским издателям. Пастернак просит, чтобы роман вышел в Италии не раньше его публикации в СССР. Фельтринелли отвечает ему, что роман будет опубликован к апрелю 1957.

(…) 9 августа сего года Пастернак отправил письмо некоему Резникову Даниилу Георгиевичу, проживающему в Париже, в котором выражает свои сомнения в возможности увидеть «Доктора Живаго» опубликованным в СССР: «Я прекрасно понимаю, что сейчас (роман) не может быть опубликован и наверняка будет опубликован не скоро, может быть, никогда – с такой огромной и непривычной свободой духа в нем отражено бытие, бытие во всей его полноте, бытие в мире, настолько свободно и ново само понимание мира».

Относительно передачи романа за границу Пастернак пишет Резникову: «Теперь меня здесь растерзают заживо: у меня уже сейчас есть такое предчувствие, и Вы вдали будете печальным свидетелем этого»» (Карло, с. 107—108).

Карло Фельтринелли, первым опубликовавший это письмо в своей книге, замечает:

«Отчет КГБ одновременно проясняет и запутывает дело. Среди тех писем, что хранятся в сейфе (Джанджакомо Фельтринелли. – Ив. Т.) вместе с гарибальдийскими регалиями, никакого письма от 3 июля нет. Есть письмо от 30 июня, по содержанию сходное с тем, которое, согласно Серову, было отправлено три дня спустя. Возможны две версии (точнее, как обычно, версий может быть еще больше): первая состоит в том, что в каком-нибудь архиве действительно пылится письмо от 3 июля. Но с какой стати писать два письма сходного содержания с перерывом в 3 дня? Кроме того, в «строго секретном» отчете Серова не содержится прямых цитат из предполагаемого письма от 3 июля, цитируется только письмо Пастернака Даниилу Резникову.

Возникает закономерное подозрение, что никакого письма от 3 июля в действительности не существовало. Возможно, речь идет о письме от 30 июня, но произошло недоразумение: вероятно, именно 3 июля письмо, отправленное тремя днями раньше, было перехвачено госбезопасностью. Но почему в таком случае советское начальство вообще допустило, что письмо прибыло в Милан? В том же конверте, наверное, был и договор: «С удовольствием подписываю договор», – пишет Пастернак 30 июня. И если этот документ действительно перехватили, почему было не использовать его, чтобы публично припереть поэта к стенке? Прецедентов сколько угодно.

И тут появляется третья гипотеза: на самом-то деле госбезопасности ничегошеньки не удалось перехватить. Как максимум, кто-то донес, что 30-го или 3-го было отправлено письмо, и сообщил подробности той или иной степени достоверности. Недостоверны, в частности, требования к издателю передать права во Францию или в Англию, или пожелание, чтобы итальянская публикация не предшествовала публикации в СССР (в письме от 30 июня высказывается совершенно противоположное пожелание), или сообщение о том, что роман появится в Италии в апреле 1957 года. Но кто присутствовал «в момент передачи романа»? Кто мог знать о переписке Пастернака с его итальянским издателем?» (там же, с. 108—109).

И тут Карло Фельтринелли подходит к важному для нашего сюжета месту:

«Родные и близкие поэта, судя по их многочисленным намекам, проистекающим, вероятно, из ревности, всегда разделяли убеждение, что информацию органам безопасности поставляла Ольга Ивинская. Нынешняя московская пресса (второй половины 1990-х. – Ив. Т.) говорит о том, что Ольга была доносчицей, как о чем-то само собой разумеющемся» (там же).

Разговор о той двусмысленной роли, какую Ивинской предстояло сыграть в живаговской истории, мы отложим до следующих глав. Сейчас же скажем только, что многое становилось Лубянке известным от самого Серджо Д'Анджело – и не через доносы, а просто через итальянскую редакцию Московского радио, где он до поры до времени не скрываясь рассказывал некоторые подробности происходящего.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?