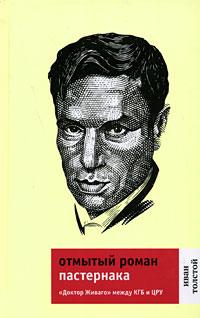

Автор книги: Иван Толстой

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

20 июня 1957 Пастернак пишет своему издателю:

«Еще раз благодарю Вас за согласие на отсрочку, которую требовало Государственное издательство (…). Если вещь не появится у Вас по-итальянски 1 сентября в том виде, который соответствует первоначальной русской рукописи, это в высшей степени заденет и огорчит меня.

Задержка итальянского издания создаст препятствие для появления других иностранных переводов (например, во Франции, Англии, Чехословакии и других местах), осуществление которых я поручил Вам и поставил в зависимость от Вас.

У нас роман никогда не будет издан. Лишения и беды, которые, возможно, ожидают меня, когда появятся заграничные издания и не будет аналогичного советского, – это не наше дело, ни мое, ни Ваше.

Нам важно только, чтобы работа, не взирая на это, увидела свет, – помогите мне в этом».

Тем временем мировая литературная жизнь шла своим чередом. Летом 1957-го журналисты обсуждали возможные кандидатуры на получение Нобелевской премии. Фаворитом считался француз Альбер Камю, но не сбрасывали со счетов и Михаила Шолохова. Шведский еженедельный журнал «Сэ» рассказывал о конфузе, вышедшем при попытке взять у Шолохова обычное интервью. В номере от 14—20 июня редактор «Сэ» Густав Свенсон поведал, как ему было поручено побеседовать с советским писателем для шведского радио (публикацию 10 июля перепечатала нью-йоркская газета «Новое русское слово»):

«Я с радостью принял это поручение, – рассказывает он, – и был уверен, что шведскому народу будет чрезвычайно интересно послушать по радио о литературной оттепели, о тяге к большей свободе и искренности в советской литературе после смерти Сталина – притом из уст автора „Тихого Дона“.

Я не мог себе представить, однако, что этот всемирно известный писатель будет доставлен в студию шведского радио в сопровождении двух политруков – двух низших (по своему официальному положению) служащих советского посольства в Стокгольме, в задачу клоторых входит цензура каждого слова Шолохова.

То, что я увидел в студии, было одновременно и чрезвычайно показательно, и очень грустно. Мне пришлось убедиться, что один из самых известных писателей живет под тем же унизительным гнетом, что и остальные советские люди. Вот что произошло.

Я составил список всякого рода вопросов, одобренных шведским радио. Все они были серьезно продуманы и касались интересных тем. Советское посольство потребовало сперва, чтобы наша беседа состоялась в его здании. От этого пришлось отказаться вследствии технических неудобств. Тогда Шолохов – невысокого роста блондин с морщинистым лицом, отчего он кажется старше своих 52 лет, – обещал придти в студию Радиотенста (шведское радио). Но он пришел не один – его сопровождали советский атташе по делам печати Рымко и еще один служащий посольства. Я спросил Шолохова:

– На съезде писателей в Москве в прошлом году много говорилось о «запретных темах» в советской литературе. Что это за темы?

Не успел Шолохов раскрыть рта, как Рымко закричал:

– Вы не можете задавать таких трудных вопросов большому писателю, не давая ему времени подумать. А кроме того, у нас мало времени.

Наступила пауза. Я ответил Рымко, что за время моей работы, как журналист, я задавал гораздо более сложные вопросы очень видным деятелям и получал на них сразу ответы.

– О каких запретных темах вы говорите? – решился спросить Шолохов.

Я ответил:

– Например, любовь, о которой вы писали раньше гораздо свободнее, так же, как пишут у нас на Западе. Я имею в виду и тему о «культе личности», то есть о Сталине. Шолохов ничего не ответил. Было ясно, что после окрика Рымко он не решается сказать что-либо. Я задал следующий вопрос:

– Что вы думаете по поводу «оттепели» в советской литературе после смерти Сталина, которая вызвала такой большой интерес на Западе? Могут ли советские писатели писать сейчас свободнее, чем раньше?

Но и тут Рымко не дал Шолохову ответить.

– Но ведь это вопрос, который обсуждался и заграницей, и в Советском Союзе! – возразил я…

Смотреть на знаменитого писателя, который покорно не открывал рта, потому что ему это явно запрещал человек, не имевший никакого понятия о литературе, было невероятное, унизительное зрелище. Шолохов, по-видимому, тоже чувствовал себя неловко.

Я продолжал задавать вопросы по своему списку и осведомился у Шолохова, что он думает о своем заявлении, сделанном несколько лет назад, что в московском Доме писателей авторы живут вне действительности. Я напомнил и другое его заявление, что не все советские писатели – миллионеры (Шолохов сам миллионер), и попросил рассказать об условиях их жизни.

Служащие посольства хором заявили, что Шолохов не может отвечать на эти вопросы, не имея предварительно времени на размышление. Шолохов ничего им не возразил и даже добавил:

– Да, я думаю очень медленно…

Я понял, что из интервью ничего не выйдет, и решил перейти к менее «трудным» вопросам. Но Рымко снова помешал мне.

– Задавать вопросы вообще не следует. Пусть Шолохов скажет несколько приветственных слов шведскому народу.

Я заявил, что пришел для интервью, а не для того, чтобы выслушивать приветствия. Мы вежливо простились. Михаил Шолохов мягко и покорно улыбнулся, выходя со своими телохранителями».

Тем временем ружье, заряженное весной 1956 года, выстрелило: 30 июля 1957 года в Варшаве новооткрывшийся журнал «Opinie» напечатал две главы из «Живаго» в сопровождении нескольких стихотворений (перевод с русского Анны Каменской и Северина Поллака). Это была первая публикация фрагментов из романа, и она закончилась скандалом: под давлением Москвы «Opinie» был на втором номере закрыт.

Варшавский инцидент показал, насколько реальна опасность появления романа – целиком – в Милане, и товарищу Луиджи Лонго была для придания решительности послана новомировская рецензия 1956 года. А 13 августа Пастернак получил вызов на заседание секретариата Союза писателей. Борис Леонидович еще плохо себя чувствовал, заседание не предвещало ничего хорошего, и он вместо себя послал Ольгу Ивинскую. В «группе поддержки» были также редакторы Александр Пузиков и Анатолий Старостин, заявивший, что редактирование романа завершено и роман готов к выходу в Гослитиздате. По воспоминаниям Пузикова, заявление это

«было встречено в штыки. В ход пошла известная формула – „черного кобеля не отмоешь добела“. Сама идея доработки романа была сочтена абсурдной. Совещание на том и закончилось», пастернаковские защитники, «как побитые, ушли, поняв, что дальнейшая дорога к изданию „Доктора Живаго“ закрыта» (Континент, № 107, с. 298).

Тем временем Ивинская продолжала активно посредничать между властями и Пастернаком. В августе ей было вменено в обязанность во что бы то ни стало добиться от Пастернака ультимативной телеграммы в адрес Фельтринелли с прямым запретом публиковать книгу. Уж чем Поликарпов и, следом, Сурков грозили ей, – неизвестно, но она отправилась за помощью все к тому же Серджо Д'Анджело (а может быть, и это входило в сценарий властей):

Опять соединяем две версии записок Д'Анджело – из «Sunday Telegraph» и из журнала «Osteuropa»:

«Вскоре Ивинская снова явилась ко мне на дом и на этот раз в слезах: власти предъявили Пастернаку ультиматум: послать телеграмму Фельтринелли со словами, что он не доволен романом и требует возвращения рукописи, иначе его ждут серьезные последствия.

Поскольку он не хочет подчиниться, надо немедленно навестить его и убедить. Это было нелегкое поручение. (…) Из-за насилия, которому его хотели подвергнуть, он, ожесточаясь, раздраженно отвечал на наши убеждения. Ни дружба, ни симпатия, говорил он почти крича, не дают оснований для того, чтобы оправдать акцию; мы не уважаем его; мы обращаемся с ним, как с человеком, лишенным достоинства. И что должен подумать Фельтринелли, которому он недавно писал, что опубликование «Доктора Живаго» есть главная цель его жизни? Кем он его теперь сочтет – глупцом или трусом? В конце концов, Пастернак решил, что телеграмме веры не будет, к тому же дело остановить не удастся, поскольку многие западные издатели получили копии рукописи и заключили договоры на издание в своих странах. И телеграмма была послана» (Д'Анджело 1, 2, с. 489).

Вот ее содержание:

«Италия, Милан, Via Fatebenefratelli, 15. В процессе дальнейшей работы над рукописью романа „Доктор Живаго“ я пришел к глубокому убеждению, что написанное мною нельзя считать законченным произведением. Находящийся у вас экземпляр рукописи этого романа рассматриваю, как нуждающийся в серьезном совершенствовании предварительный вариант будущего произведения. Издание книги в таком виде считаю невозможным. Это противоречило бы моему правилу издавать только вполне законченные сочинения. Соблаговолите распорядиться о возвращении по моему московскому адресу возможно кратчайшие сроки рукописи романа, крайне необходимой мне для работы = Пастернак.

21 августа 1957».

Тем же 21 августа помечено письмо к Нине Табидзе, где Пастернак описал прошедшие события:

«Здесь было несколько очень страшных дней. Что-то случилось касательно меня в сферах мне недоступных. Видимо, Х<рущев>у показали выборку всего самого неприемлемого из романа. Кроме того (помимо того, что я отдал рукопись за границу) случилось несколько обстоятельств, воспринятых тут также с большим раздражением. Тольятти предложил Фельтринелли вернуть рукопись и отказаться от издания романа. Тот ответил, что скорее выйдет из партии, чем порвет со мной, и действительно так и поступил. (Фельтринелли покинет компартию в декабре 1957. – Ив. Т.) Было еще несколько мне неизвестных осложнений, увеличивших шум.

Как всегда, первые удары приняла на себя О<льга> В<севолодовна>. Ее вызывали в ЦК и потом к Суркову. Потом устроили секретное расширенное заседание секретариата президиума ССП по моему поводу, на котором я должен был присутствовать и не поехал, заседание характера 37 года, с разъяренными воплями о том, что это явление беспримерное, и требованиями расправы, и на котором присутствовала О. В. и Ан<атолий> Вас<ильевич> Ст<аростин>, пришедшие в ужас от речей и атмосферы (которым не дали говорить), и на котором Сурков читал вслух (с чувством и очень хорошо, говорят) целые главы из поэмы («Высокая болезнь». – Ив. Т.). На другой день О. В. устроила мне разговор с Поликарповым в ЦК. Вот какое письмо я отправил ему через нее еще раньше, с утра.

«Люди нравственно разборчивые никогда не бывают довольны собой, о многом сожалеют, во многом раскаиваются. Единственный повод, по которому мне не в чем раскаиваться в жизни, это роман. Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этих мыслях. Уверяю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он оказался сильнее моих мечтаний, сила же дается свыше, и, таким образом, дальнейшая судьба его не в моей воле. Вмешиваться в нее я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое».

П<оликарпов> сказал, что он сожалеет, что прочел такое письмо, и просил О. В. разорвать его на его глазах. Потом с П<оликарповым> говорил я, а вчера, на другой день после этого разговора, разговаривал с Сурковым. Говорить было очень легко. Со мной говорили очень серьезно и сурово, но и вежливо и с большим уважением, совершенно не касаясь существа, то есть моего права видеть и думать так, как мне представляется, и ничего не оспаривая, а только просили, чтобы я помог предотвратить появление книги, т. е. передоверить переговоры с Ф<ельтринелли> Гослитиздату и отправить Ф. просьбу о возвращении рукописи для переработки».

Если Пастернака не арестовали, – утверждал впоследствии Д'Анджело, – то только благодаря Ольге Ивинской. Злые же языки это благодаря ставят в многозначительные кавычки.

Устав от того, что власти своими действиями упорно готовят международный скандал, Пастернак 30 августа написал большое объяснительное письмо Поликарпову – одно из лучших своих писем, спокойное и мудрое:

«Дорогой Дмитрий Алексеевич!

(…) Я уже говорил Вам, что прочесть роман и не усмотреть в его содержании горячей любви к России и ее судьбам в том широком смысле, без которого не бывает искусства, невозможно, а это все определяет. Если когда-нибудь Вам для истинного, а не призрачного блага потребовалось бы мое слово, к которому как ни мало, все же где-нибудь может прислушиваются, надо, чтобы оно оставалось неопороченным, как до сих пор. Вот почему никакого «разгневанного» письма никому из тех, кого трогают мои работы ни у нас, ни где бы то ни было я, по неестественности положения писать неспособен, да и фальсификация в этом случае была бы прозрачна и приводила бы к противоположным результатам».

Поликарпов просил Пастернака достать ему копию той телеграммы, что была послана в феврале в Милан (нашел кого просить!), и имена тех польских писателей, что посещали Переделкино весной 1956-го. То есть просил Бориса Леонидовича самому пополнить на себя досье. Пастернак с грустью пожимал плечами:

«Половины бывавших у меня литераторов из Польши я не помню, частью даже не знал и не узнавал их фамилий. Все они проходили через Иностранную комиссию Союза Советских Писателей, где наверное имеются их списки. Вы все время забываете, – с гениальной снисходительностью напоминал поэт члену ЦК, – что год или полтора тому назад, когда все это происходило, все было по-другому, и усилия направлялись главным образом к тому, чтобы произвести впечатление полной свободы и отсутствия слежки и принуждения, и глупейшим образом я этому верил (не полякам, а усилиям), не предвидя, что это все опять повернет к старому.

Мне больно, что в отношении меня Вы продолжаете идти по пути, который кажется мне ложным. Мне думается, гораздо больше добра принесло бы, если бы меня поместили в «Правде» и выпустили в ускоренные сроки переводы «Фауста» и «Марии Стюарт», а также собрание моих стихотворений и роман с выпуском непремлемостей. Легализовать меня было бы, мне кажется, разумнее, чем множить признаки моей незаконности. В чем-то (не со мной, конечно, что я, малая песчинка) у нас перемудрили. Где тонко, там и рвется. Я рад быть по поговорке этой ниткой или одной из этих ниток, но я живой человек и, естественно, мне страшно того, что Вы мне готовите. Тогда Бог Вам судья.

Все в Вашей воле, нет ничего в наших законах, что бы я мог ее неограниченности противопоставить».

Увы, это письмо до адресата не дошло, оно осталось в бумагах Ивинской, хотя можно не сомневаться, что положительного действия оно не возымело бы. Власть все сделала по самому контрпродуктивному для себя сценарию, чтобы потом все обвинения предъявить Пастернаку и Западу. Не ведая ни стыда, ни страха перед публичным разоблачением, чиновники высочайшего ранга слали от имени Пастернака письма и телеграммы, призванные остановить, запретить, развернуть дело с изданием романа. Руководители итальянской компартии устраивали «взбучку» непокорному Фельтринелли, а переводчику «Живаго» Пьетро Цветеремичу, оказавшемуся в Москве в составе официальной делегации, не моргнув глазом, показали фальшивое письмо, якобы подписанное Пастернаком:

«Уважаемый синьор Цветеремич, мне стало известно, что Вы один из переводчиков моего романа „Доктор Живаго“ на итальянский язык. В процессе заключительной работы над рукописью романа я пришел к глубокому убеждению, что написанное мною нельзя считать законченным произведением. Находящийся у вас экземпляр рукописи я рассматриваю как начальный и нуждающийся в серьезном совершенствовании предварительный вариант будущего произведения. Издание книги в таком виде считаю невозможным. Это противоречило бы моему правилу издавать только вполне законченные произведения. Придя к этому заключению, я послал синьору Фельтринелли телеграмму, в которой просил остановить работу над переводом романа. К моему удивлению, синьор Фельтринелли не ответил мне, проявив таким образом неуважение ко мне как автору. Кроме того, на днях мне стало известно, что синьор Фельтринелли распространил фотокопии рукописи романа в издательства в разные страны. Полагаю, что Вы в состоянии понять, насколько мне не хотелось бы, чтобы неоконченное произведение вышло в свет. С глубоким уважением. Борис Л. Пастернак» (Континент, № 107, с. 301—302).

Кто и где составлял эту фальшивку? Привлекали ли к этому Ивинскую? Сами ли подделывали? Ответа нет. Но в бумагах Пастернака на копии одной из фальшивок осталась писательская пометка красным карандашом: «Текст письма составлен в ЦК, угрожали жизнью» (Собр. соч, т. Х, с. 268).

Недолго думая, Цветеремич отправился в Переделкино, где сразу же все и выяснил. Власть разоблачала себя без промедления. Цветеремич уезжал из Советского Союза, зная, что рассказать в Милане о московских нравах, и вооружая Фельтринелли непоколебимым сознанием своей правоты. В этом его поддерживал и сам Пастернак, чью записку взял с собою переводчик:

«Милостивый государь, я шлю Вам свою горячую благодарность за Ваши трогательные заботы. Простите мне ту несправедливость, которую навлекла на Вас и, может случиться, еще навлечет моя горестная судьба. Пусть хранит Вас наше далекое будущее, вера в которое помогает мне жить.

Б. П.» (Карло, с. 117).

Добравшись до Рима, Цветеремич 5 октября сообщил Фельтринелли подробности своей поездки и передал просьбу Пастернака не обращать внимания на присылаемые гневные письма и телеграммы. Писатель ждет не дождется, когда выйдет книга. Ему угрожают и лишили заказанных ранее работ.

Пастернак просит не разглашать, что по договору ему полагается определенная сумма. Ни в коем случае нельзя ничего конкретного говорить о гонорарах. Его спасение в том, чтобы считали, будто он ничего не получает.

Чувствуя близость выхода книги, власти нервничали. Решено было встретиться с Фельтринелли лицом к лицу. В Милан срочно выехал Сурков. На верхнем этаже дома номер 6 по улице Андегари он вручил Фельтринелли ту же поддельную телеграмму. Но жизненный опыт у издателя-коммуниста был немалый. Он спокойно ответил, что знает, как фабрикуются подобные послания. Сурков, специально посаженный хозяином в кабинете под большим портретом Пастернака, предупредил, что несговорчивость издателя ударит по автору. Сотрудники Фельтринелли вспоминают, что крик из кабинета был слышен по всему издательскому корридору.

Через три часа «гиена в сиропе» (как назвал Фельтринелли Суркова) удалилась ни с чем.

Сходные шаги были предприняты, по указанию из Москвы, в Англии и Франции торговыми представителями В. А. Каменским и В. П. Дашкевичем – но с тем же результатом.

Парижский издатель Гастон Галлимар, к тому же, лукаво подыграл фальсификаторам, требовавшим от него возвращение переданных ему из Милана «без ведома и согласия» автора «фотокопий рукописи предварительного варианта неоконченного романа „Доктор Живаго“». Поскольку Галлимар получил пастернаковскую рукопись вовсе не из Милана (и Пастернак знал это лучше, чем кто-либо на свете), то содержание подобной просьбы выдавало неуклюжую ложь. Галлимар ответил, что фотокопию рукописи вернуть не может, ибо он юридически якобы связан обязательствами с Фельтринелли (Континент, № 107, с. 304). Пастернак поблагодарил Галлимара за телеграмму «с хитро составленным текстом».

Такой же понимающий ответ пришел на подложное требование и от лондонского издателя Коллинза.

Самому Борису Леонидовичу в эти дни было не до шуток. Но он совершенно искренне был уверен, что любому порядочному человеку в мире советские махинации видны за версту.

А в культурную солидарность интеллигенции он верил безоговорочно.

Пришел ответ и от Фельтринелли, державшего, как говорят англичане, язык за щекой, то есть изображавшего, что говорит всерьез:

«Господину Б. Л. Пастернаку Союз советских писателей Ул. Воровского, 52. Москва

Милан 10 октября 1957 Дорогой господин Пастернак,

(…) Чтобы не создавать в западных литературных кругах напряженности, вызванной Вашей достаточно нелепой телеграммой и разными разговорами, имевшими место в Москве между иностранными представителями и советскими литературными и политическими кругами, мы позволим себе посоветовать Вам оставить все попытки помешать скорому выходу книги, что не остановит публикацию, но придаст этому событию тон политического скандала, которого мы никогда не добивались и на который не рассчитывали. Во всяком случае, благодаря деятельности Союза писателей и Вашей в Италии и в Англии, мы снимаем с себя ответственность за тот резонанс, который вызовет публикация романа как следствие недостатка такта у некоторых Ваших распорядителей.

Джанджакомо Фельтринелли» (Континент, № 107, с. 305—306).

Фельтринеллиевскому пониманию Пастернак был глубоко признателен.

«Мне недостает слов, чтобы высказать Вам свою благодарность, – писал он в Милан 2 ноября. – Будущее вознаградит нас с Вами за перенесенные унижения. Как я счастлив, что ни Вы, ни Галлимар, ни Коллинз не дали себя обмануть этими идиотскими и грубыми требованиями с моими подписями (!), ложными и почти поддельными, поскольку были вырваны у меня насильно. Можно ли зайти так далеко в бесстыдной наглости, чтобы возмущаться Вашим „давлением“ на мою „авторскую свободу“, и не замечать того, что применяют ко мне именно то самое давление! И этот вандализм под прикрытием заботы обо мне, во имя святых прав художника! Но вскоре появятся Живаго итальянские, французские, английские и немецкие – и в один прекрасный день, может быть, и географически удаленные, но Живаго русские!! И всего этого столько, что будь что будет, и была не была! Не беспокойтесь по моему поводу о деньгах! Отложим денежные вопросы (не существующие для меня) на то время, когда установится более мягкий и человечный порядок, когда в XX веке можно будет снова переписываться друг с другом и путешествовать. Я Вам безгранично доверяю и уверен, что Вы сохраните то, что мне предназначаете. Только на тот случай, если меня, к несчастью, полностью лишат заработка и отрежут все средства к существованию (это в исключительном случае и ничего нельзя предвидеть) – тогда ладно, я найду способ известить Вас об этом и воспользоваться Вашим предложением через Сер-джо, который в соответствии со своим именем настоящий ангел и тратит все свое время и всего себя на это скучное дело».

К концу месяца денежные вопросы все-таки стали возникать. Пастернак (по всей видимости, прослышав о выходе романа двумя днями раньше по-итальянски) счел необходимым 25 ноября поставить перед Фельтринелли вопрос о вознаграждении главного посредника – Серджо Д'Анджело, причем, вознаграждение его для Бориса Леонидовича было неотделимо от общей благодарности за судьбу книги.

«У меня к вам большая просьба. Ничто из происшедшего не могло бы осуществиться без участия С. Д'А<нджело>, который был нашим неустанным ангелом-хранителем. Хотя помощь столь высокого уровня не может быть денежно оценена, доставьте мне большую радость, вознаградите его, когда он вернется к вам, за безграничную трату времени и сил. Удержите из суммы, которую Вы считаете нужным сохранить для меня на будущее, значительную часть в пользу С. Д'А<нджело>, какую Вы сочтете нужной, и удвойте ее.

Прощайте надолго, дорогой, дорогой зачинатель моей новой счастливой судьбы (несмотря на пугающие последствия)!

Весь ваш Б. Пастернак».

Эта история с пастернаковской щедростью впоследствии стала центральной в воспоминаниях Д'Анджело. Вокруг глагола «удвойте» вышел нешуточный спор между Фельтринелли и его бывшим эмиссаром, приведший к полному разрыву отношений и взаимным обвинениям.

Поскольку Д'Анджело описывал живаговскую историю неоднократно, можно проследить развитие его толкований от публикации к публикации. В раннем варианте (1961) он писал:

«Я был поражен, прочитав в письме указание, чтобы мне была выдана „половина или больше“ дохода от издания „Доктора Живаго“. Я предположил, что это шутка и сказал, что согласился бы на это, если бы мы с ним вместе написали роман, и попросил вычеркнуть это место, чтобы Фельтринелли не подумал, что я выпросил эти деньги. Но Пастернак был непреклонен.

«Ни вы, ни Ольга не заставите меня переменить свое решение», – сказал он. Тогда я написал большими буквами «Нет» против этого, неприемлемого для меня места. «Глупый вы человек, – сказал Пастернак, – но вы продолжаете мне нравиться»» (Д'Анджело, 1).

Но, как видим, Пастернак и не предлагал ему ни половину своего дохода, ни тем более сумму вдвое большую. Он просил Фельтринелли из суммы, которую тот сочтет нужной сохранить для него на будущее, удержать «значительную часть» в пользу Д'Анджело, «такую, какую вы сочтете нужной», и удвоить именно ее, а не пастернаковский гонорар.

Как бы то ни было, для Д'Анджело единственной возможностью получить свою долю становилось движение денег на пастернаковском счету. И он предложил писателю доставлять ему деньги наличными – контрабандно, естественно. Евгений Борисович, описывая отцовское финансовое положение в конце 1957-го, отмечает, что издание романа в Италии начало сказываться на московских публикациях. Хотя Пастернак получил аванс за сборник стихов и за перевод шиллеровской «Марии Стюарт», переиздания «Фауста», несмотря на обещания, не последовало, и «Новый мир» отказал в публикации новых стихов и автобиографического очерка «Люди и положения».

«В таком положении нельзя было просто отмахнуться от предложений Д'Анджело» (Континент, № 107, с. 308).

За какие же благодеяния хотел Пастернак отблагодарить итальянского посредника? Что реально тот сделал для книги, кроме передачи рукописи издателю? Д'Анджело, размышляет Евгений Борисович, осуществлял почтовую связь с Фельтринелли, и несомненно его спокойная уверенность, что Фельтринелли не остановит издания и не послушается телеграммы с требованием возвращения рукописи, психологически поддержала Пастернака в нужный момент. И, наконец, самое важное:

«Но вероятнее, – пишет Евгений Пастернак, – что здесь имелась в виду помощь и поддержка Ольге Всеволодовне Ивинской, которая, страшась непреклонности противостояния Пастернака, склоняла его к компромиссам. И именно здесь мы скорее всего найдем причину благожелательного отношения Пастернака к Д'Анджело. К тому же (…) вернувшись к предыдущему письму, надо вспомнить о предложенной Д'Анджело помощи в нелегальной пересылке денег, нужда в которых начинала ощущаться все острее» (Континент, № 107, с. 309).

Надо поддержать и усилить предположение Евгения Борисовича: похоже, что именно Ивинская была мотором начинавшейся денежной истории. Привозя деньги в Москву, Д'Анджело убивал бы сразу трех зайцев: поправлял бы финансовое положение Пастернака, давал бы возможность Ольге Всеволодовне насладиться компенсацией за все пережитые лишения и волнения, и самое, скорее всего, главное – получал бы свою долю за помощь Ивинской.

Трудно представить себе, что Д'Анджело все это время становился на сторону Ольги Всеволодовны просто так, за красивые глаза. Документов об этом, разумеется, быть не может, и нам остаются только предположения: правдоподобно ли, что Ивинская обещала ему не остаться в долгу, если дело выгорит? Написал ли Пастернак эти слова об удвоении вознаграждения под нажимом опытной искательницы приключений? Разве было в биографии Ивинской что-то, противящееся такой версии?

Чем все это кончилось для Д'Анджело, – известно. В 1965 году он предъявил итальянскому суду копию письма Пастернака, якобы подписанного им за две недели до смерти, где умирающий поэт распоряжался о выдаче Серджо половины всех гонораров, накопленных Фельтринелли. Откуда была у Д'Анджело бумага с подписью Пастернака? Все свидетели предсмертных недель поэта сходятся в том, что никаких бумаг он в это время не составлял и не подписывал, никакие посторонние в доме не появлялись. Ольга Всеволодовна на «большую дачу» также допущена не была. Но в качестве главного аргумента Д'Анджело предъявил суду это спасительное письмо, вовремя подаренное ему в Италии госпожой Галиной Обориной. По странной случайности, агентшей КГБ. К подробностям этого эпизода мы обратимся в десятой главе.

23 ноября 1957 года «Доктор Живаго» появился на итальянских книжных прилавках. Что бы ни случилось после, какие бы сомнения в правильности фельтринеллиевских поступков ни одолевали позднее Пастернака, выдержку издателя, доведение им дела до конца он ставил над всеми возможными разногласиями. Фельтринелли обеспечил ему мировую славу. «Дорогой, дорогой зачинатель моей новой счастливой судьбы» – такими словами называл его Борис Леонидович.

Международная рекламная подготовка в течение нескольких месяцев была такой, что стоило книге поступить в магазины, как ее тотчас смели с прилавков. Первый тираж в 12 тысяч экземпляров был продан моментально. Посланная в Переделкино книга очень понравилась автору: «Trés bon gout… trés noble» (Отменный вкус… очень благородно), – писал он об обложке работы Альбе Штайнера. На фоне сероватого неба, голубеющих льдов и алой полосы заката – одинокий заснеженный хутор.

Допечатки шли каждые две недели. Издатель торжествовал. Карло так оценивает значение романа для судьбы отца:

«Для Фельтринелли „Живаго“ навсегда останется в крови как сильнейший наркотик, глубочайшее человеческое переживание. Благодаря роману он убедился, что его ремесло может влиять на ключевые вопросы жизни. Вот что он пишет Борису Пастернаку в сентябре 1958 года (приписано от руки в конце письма):

"Спасибо Вам за Доктора Живаго, за все, чему он нас научил. В эти времена обесценивания человеческих ценностей, когда человеческие существа приравниваются к роботам, когда большая часть людей стремится лишь к тому, чтобы уйти от самих себя и решить проблемы своего "я", торопясь и убивая то, что еще остается от их человеческой чувствительности, «Живаго» оказался уроком, который нельзя забыть. И каждый раз, когда я не буду знать, куда идти, я смогу вернуться к «Живаго» и получить от него величайший урок жизни. «Живаго» всегда поможет мне найти простые и глубокие ценности жизни в тот момент, когда они будут казаться мне окончательно потерянными".

«Живаго», как следует из этого пассажа, стал ключевым словом для всего, что есть приключение и смысл жизни»

(Карло, с. 123—124).

В Москве выход романа никого, конечно, врасплох не застал, но растерянность была явная. Отдел культуры ЦК решил пастернаковскими же устами дезавуировать издание, устроив встречу писателя – под присмотром, в Обществе культурных связей – с иностранными журналистами. За правильное поведение ему была обещана выплата задержанных гонораров и пуск остановленных изданий. На посулы Борис Леонидович не пошел и 17 декабря принял корреспондентов у себя на даче.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?