Читать книгу "Братья Булгаковы. Том 1. Письма 1802–1820 гг."

Автор книги: Константин Булгаков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

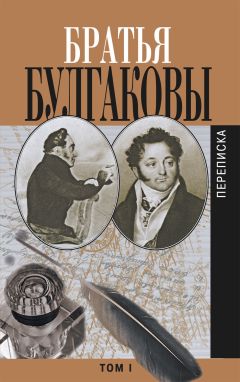

Братья Булгаковы. Том 1

Переписка. Письма 1802–1820 гг

Александр и Константин Булгаковы

Александр Яковлевич Булгаков (1781–1863) – сенатор, московский почт-директор, старший сын известного дипломата, действительного тайного советника Якова Ивановича Булгакова и француженки Екатерины Любимовны Эмбер; родился 15 ноября 1781 года в Константинополе, где отец его был тогда чрезвычайным посланником; в 1790 году вместе с братом получил фамилию и герб Булгаковых. Воспитывался в Петербургской немецкой школе Св. Петра. Записанный с 1789 года сержантом в Преображенский полк, в 1796 году поступил юнкером в Коллегию иностранных дел. С 1802 года состоял при миссии в Неаполе и Палермо, в 1809 году, чтобы жить в Москве вместе с отцом, причислился к Московскому архиву иностранных дел; в 1812 году назначен чиновником для особых поручений к графу Ростопчину, чью особую любовь и доверие сумел заслужить; в этой должности он состоял и при преемнике Ростопчина графе Тормасове. Произведенный в 1819 году в действительные статские советники и пожалованный в 1826 году в камергеры, А.Я.Булгаков продолжал числиться при архиве, пока в 1832 году не был назначен московским почт-директором, к большому удовольствию москвичей и чиновников почтового ведомства, еще живо помнивших всеми искренне любимого его брата, К.Я.Булгакова, положившего немало сил на устройство Московского почтамта. Сам мастер писать письма, страстный любитель новостей, А.Я.Булгаков имел теперь в своем распоряжении богатый материал для удовлетворения этой своей слабости. По выражению князя Вяземского, он «купался и плавал в письмах, как осетр в реке». Поэтому для него большим ударом стало перемещение в 1856 году с должности почт-директора в Сенат, и спустя семь лет, в 1863 году, он умер в Дрездене.

Сын француженки, уроженец юга, Булгаков по внешности и темпераменту напоминал южанина, по убеждениям же и вкусам был вполне русским человеком. Не имея глубокого ума, считался образованнейшим человеком своего времени, был приятен в обществе, умел хорошо подмечать слабости людей и искусно их передразнивать. Мастер рассказывать, А.Я.Булгаков любил чтение и сам был не чужд литературы, хоть и без особенного успеха. Был дружен со многими выдающимися людьми своего времени – Вяземским, Тургеневым, Закревским, Воронцовым, пользовался благоволением государя Николая Павловича и великого князя Михаила Павловича, которого умел развлекать в Москве своими остроумными рассказами. Человек общительный, Александр Яковлевич имел обширный круг знакомств; часто получая от брата петербургские новости, Булгаков являлся в Москве как бы живой газетой и любил первый сообщить какое-нибудь приятное известие. В его обширной переписке, по словам князя Вяземского, отразились «весь быт, все движение государственное и общежительное, события, слухи, дела и сплетни, учреждения и лица, с верностью и живостью».

Константин Яковлевич Булгаков (1782–1835) – петербургский почт-директор и управляющий почтовым департаментом, родился в Константинополе 31 декабря 1782 года. Учился вместе со старшим братом А.Я.Булгаковым в Петербургской немецкой школе Св. Петра ив 1797 году поступил в Архив иностранных дел в Москве. В 1802 году причислен к посольству в Вене и заслужил расположение как князя А.Б.Куракина, так и графа Разумовского, доверивших Булгакову секретные дела. В 1807 году сопровождал Поццоди-Борго в Архипелаг, а в 1810–1812 годах состоял правителем дипломатической канцелярии главнокомандующих Молдавской армией графа Каменского и Кутузова. Оба полюбили способного, всегда бодрого и веселого Булгакова, и первый в своем завещании поручал его покровительству государя, а второй любил говорить: «Когда вижу Булгакова, у меня сердце радуется». Посланный в Константинополь адмиралом Чичаговым, Булгаков блестяще исполнил поручение, достигнув ратификации султаном мирного договора.

В 1813 году К.Я.Булгаков управлял Гродненской губернией, затем состоял при князе П.М.Волконском и графе Нессельроде, а в день вступления русских войск в Париж находился при Александре I, и ему поручено было принимать прошения; затем сопровождал государя в Лондон и графа Нессельроде на Венский конгресс. В 1816 году незадолго перед тем женившийся на дочери валахского вестиария румынке Марии Константиновне Варлам Булгаков отказался от места посланника в Дании и был назначен московским почт-директором. В Москве он заслужил всеобщую любовь: почтовые чиновники, провожая его, благодарили за заботы об их нуждах и «всевозможные благодеяния», которые он «возвышал искренним и всегда ободряющим обращением, благосклонными и с отеческой нежностью соединенными наставлениями». В 1819 году К.Я.Булгаков был переведен на ту же должность в Петербург, в 1821 году награжден орденом Святого Владимира 2-й степени, в 1826 году произведен в тайные советники, в 1832 году получил Белого Орла. Булгаков умер от удара 29 октября 1835 года, всего пятидесяти трех лет от роду, и похоронен в церкви Св. Духа Александро-Невской лавры.

Он сделал много полезного в почтовом деле: ускорил движение корреспонденции, впервые устроил городскую почту, уменьшил таксу, ввел дилижансы, экстра-почту, заключил конвенцию с Пруссией и пр. Государи Александр I и Николай I, императрицы Мария Федоровна и Александра Федоровна выражали ему свое благоволение. Благодаря своим личным качествам, Булгаков пользовался общей симпатией. Живой и общительный, он и внешностью напоминал старшего брата, но его нравственные правила и убеждения были чище, его сердечность глубже, его доброта чужда своекорыстных соображений. Он был всем доступен и со всеми вежлив, особенно с подчиненными; его готовность помочь всякому была общеизвестна, и он являлся, по словам Вяземского, «средоточием, к которому стекались повсеместные просьбы». К.Я.Булгаков обладал «особенной ловкостью» убеждать людей холодных и недоступных, и его ходатайства достигали цели. Он никогда ничего не просил для себя и никому никогда не отказывал сам, так что почти все считали себя в долгу перед ним.

В доме его собиралось множество гостей, и эти собрания были «биржей животрепещущих новостей», но сам Булгаков был надежным хранителем известных ему тайн. Устраивая у себя благотворительные вечера и лотереи, он любил сам отыскивать бедных и оказывать им помощь. Его обширная переписка, изданная в «Русском Архиве», является богатой и интересной хроникой русского общества начала XIX века и дает обильный материал для положительной характеристики самого писавшего.

Текст взят из репринтного издания книги: Русские портреты XVIII и XIX веков. Издание великого князя Николая Михайловича Романова. В 5 томах. Т. I. – М.: «ТРИ ВЕКА ИСТОРИИ», 1999. – (Русская историческая библиотека).

Воспоминание о Булгаковых

Александр Яковлевич Булгаков, хотя, собственно, и не принадлежал ни к «Арзамасу», ни к литературной деятельности нашей, был, тем не менее, общим нашим приятелем – то есть Жуковского, Тургенева, Дашкова, моим и других. Он был, так сказать, членом-корреспондентом нашего кружка. В печати известен он некоторыми статьями, более биографическими и полу– или бегло-историческими, но в нем, при хорошем образовании и любви к чтению, не было ни призвания литературного, ни авторского дарования. Впрочем, что касается до некоторых его печатных статей, то и тут надобно сделать оговорку. Дружба дружбой, а правда правдой. Он не всегда держался правила «не мудрствовать лукаво», увлекался своим воображением и живостью впечатлений и сочувствий. Помню, между прочим, статью его, где-то напечатанную, в которой он будто записал слова Карамзина, сказанные в кабинете графа Ростопчина за несколько дней до вступления французов в Москву. Сущность рассказа, вероятно, отчасти и справедлива, но много придал он Карамзину и своего собственного витийства. Карамзин ни до войны 1812 года, ни при начале ее не был за войну. Он полагал, что мы недостаточно для нее приготовлены: опасался ее последствий – при настойчивости, властолюбии, военных дарованиях и счастье Наполеона. Он знал, что Наполеон поведет на нас всю Европу и что она от него не отстанет, покуда он будет в силе и счастии. Он был того мнения, что некоторыми дипломатическими уступками можно и должно стараться отвратить, хоть на время, наступающую грозу. Патриотизм его был не патриотизмом запальчивых газетчиков: патриотизм его имел охранительные свойства историка.

Собственно литературой Булгакова была его обширная переписка. В этом отношении он поистине был писатель, и писатель плодовитый и замечательный. Вольтер оставил по себе многие тома писем своих: они занимают не последнее место в авторской деятельности и славе его; они пережили многие его трагедии и другие произведения. Разумеется, не сравнивая одного с другим, можно предполагать, что едва ли не столько же томов писем можно было бы собрать и после Булгакова. Нет сомнения, что и они, собранные воедино, могли бы послужить историческим или, по крайней мере, общежительным справочным словарем для изучения современной ему эпохи, или, правильнее, современных эпох, ибо, по долголетию своему, пережил он многие. Кроме нас, вышепоименованных, был он в постоянной переписке со многими лицами, занимавшими более или менее почетные места в нашей государственной и официальной среде. Назовем, между прочими, графа Ростопчина, князя Михаила Семеновича Воронцова, графа Закревского. Вероятно, можно было бы причислить к ним и Дмитрия Павловича Татищева, графа Нессельроде, графа Каподистрию и других. Но важнейшее место в этой переписке должна, без сомнения, занимать переписка с братом его Константином Яковлевичем. Она постоянно продолжалась в течение многих лет. Оба брата долго были почт-директорами, один – в Петербурге, другой – в Москве. Следовательно, могли они переписываться откровенно, не опасаясь нескромной зоркости постороннего глаза. Весь быт, все движение государственное и общежительное, события и слухи, дела и сплетни, учреждения и лица – все это, с верностью и живостью, должно было выразить себя в этих письмах, в этой стенографической и животрепещущей истории текущего дня. Судя по некоторым оттенкам, свойственным характеру и обычаям братьев и отличавшим одного от другого, несмотря на их тесную родственную и дружескую связь, можно угадать, что письма Константина Яковлевича, при всем своем журнальном разнообразии, были сдержаннее писем брата. Константин Яковлевич был вообще характера более степенного. Положение его в обществе было тверже и определеннее положения брата. Вероятно, некоторые из приятельских отношений к лицам, стоящим на высших ступенях государственной деятельности, перешли к последнему, так сказать, по родству, хотя и от младшего брата к старшему. К.Я.Булгаков смолоду шел по дипломатической части и бывал в военное время агентом Министерства иностранных дел при главных квартирах действующих армий. Это сблизило его с графом Нессельроде, графом Каподистрией, князем Петром Михайловичем Волконским и другими сподвижниками царствования Александра I. Умственные и служебные способности его, нрав общительный, скромность, к тому же прекрасная наружность, всегда привлекающая сочувствие, снискали ему общее благорасположение, которое впоследствии на опыте умел он обратить в уважение и доверенность. Император Александр особенно отличал его и, вероятно, имел на виду и готовил для определения на один из высших дипломатических заграничных постов. Говорили, что государь очень неохотно и с трудом, по окончании Венского конгресса, согласился на просьбу его о назначении на открывавшееся тогда почт-директорское место в Москве. Но незадолго перед тем Булгаков женился и желал для себя более спокойной служебной оседлости. Московским старожилам памятно его директорство, всем доступное – подчиненным и лицам посторонним, для всех вежливое и услужливое; памятен и гостеприимный дом его, в котором запросто собирались приятели и лучшее общество. С перемещением его из Москвы в Петербург, на таковую же должность, круг его служебной деятельности и общежительных отношений еще более расширился. Бильярд (оба брата были большие охотники и мастера в этой игре) был два раза в неделю, по вечерам, неутральным средоточием, куда стекались все звания и все возрасты: министры, дипломаты русские и иностранные, артисты свои и чужеземные, военные, директоры департаментов, начальники отделений и многие другие, не принадлежащие никаким отделениям. Разумеется, тут была и биржа всех животрепещущих новостей, как заграничных, так и доморощенных. В другие дни, менее многолюдные, дом также был открыт для приятелей и коротких знакомых. Тогда еще более было непринуждения во взаимных отношениях и разговоре. Тут и князь П.М.Волконский, вообще мало обходительный и разговорчивый, распоясывался и при немногих слушателях делился своими разнообразными и полными исторического интереса воспоминаниями. Тут, между прочим, рассказывал он нам, в продолжение целого вечера, многие замечательные подробности о походах императора

Александра, или воспоминания свои о преимущественно анекдотическом царствовании императора Павла.

Собираясь говорить об одном брате, я разговорился о другом, но это не отступление, а, скорее, самое последовательное и логическое вводное предложение. Тем, которые были знакомы с обоими братьями и знали их тесную связь, оно не покажется неуместным.

Александр Яковлевич – уроженец константинопольский и чуть не обыватель Семибашенного замка, в котором отец его довольно долго пробыл в заточении, – провел годы молодости своей в Неаполе, состоя на службе при посланнике нашем Татищеве. Он носил отпечаток и места рождения своего, и пребывания в Неаполе. По многому видно было, что солнце на утре жизни долго его пропекало. В нем были необыкновенные для нашего северного сложения живость и подвижность. Он вынес из Неаполя неаполитанский темперамент, который сохранился до глубокой старости и начал в нем остывать только года за два до кончины его, последовавшей на 82-м году его жизни. Игра лица, движения рук, комические ухватки и замашки, вся эта южная обстановка и представительность были в нем как будто врожденными свойствами. От него так и несло шумом и движением Кияи и близостью Везувия. Он всегда, с жаром и даже умилением, мало свойственным его характеру, вспоминал о своем Неаполе и принадлежал ему каким-то родственным чувством. И немудрено! Там протекли лучшие годы его молодости. Молодость впечатлительна, а в старости мы признательны ей и ею гордимся, как разорившийся богач прежним обилием своим, пышностью и роскошью. Он хорошо знал итальянский язык и литературу его. В разговоры свои любил он вмешивать итальянские прибаутки. Впрочем, вместе с этой заморской и южною прививкой, он был настоящий, коренной русский и по чувствам своим, и по мнениям. От его сочувствий и сотрудничества не отказался бы и современник его, наш приятель Сергей Николаевич Глинка, русский первого разбора и основатель «Русского вестника». И ум Булгакова имел настоящие русские свойства: он ловко умел подмечать и схватывать разные смешные стороны и выражения встречающихся лиц. Он мастерски рассказывал и передразнивал. Беседа с ним была часто живое театральное представление. Тут опять сливались и выпукло друг другу помогали две натуры: русская и итальянская. Часто потешались мы этими сценическими выходками. Разумеется, Жуковский сочувствовал им с особенным пристрастием и добродушным хохотом. Булгаков вынес из Италии еще другое свойство, которое также способствовало ему быть занимательным собеседником: он живо и глубоко проникнут был музыкальным чувством. Музыке он не обучался и, следовательно, не был музыкальным педантом. Любил Чимарозе и Моцарта, немецкую, итальянскую и даже французскую музыку, в хороших и первостепенных ее представителях. Самоучкой, по слуху, по чутью, разыгрывал он на клавикордах целые оперы. Когда основалась Итальянская опера в Москве предприятием и иждивением частных лиц – князя Юсупова, князя Юрия Владимировича Долгорукова, Степана Степановича Апраксина, князя Дмитрия Владимировича Голицына и других любителей, – Булгаков более всех насладился этим приобретением: оно переносило его в счастливые годы молодости. Впрочем, имело оно, несомненно, изящное и полезное влияние и на все московское общество.

…После Неаполя едва ли не лучшее время жизни Булгакова было время его почт-директорства. Тут был он также совершенно в своей стихии. Он получал письма, писал письма, отправлял письма: словом сказать, купался и плавал в письмах, как осетр в Оке. Московские барыни закидывали его любезными записочками с просьбой переслать прилагаемое письмо или выписать что-нибудь из Петербурга или Парижа… Булгаков недаром долго жил в Неаполе и усвоил себе качества cavaliero servente и услужливого сичизбея. Теперь, за истечением многих законных давностей, можно признаться, без нарушения скромности, что он всегда, более или менее, был inamorato. Казенные интересы почтового ведомства могли немножко страдать от его любезностей, но зато почт-директор был любимец прекрасного пола.

В одном письме своем Жуковский говорит ему: «Ты создан быть почт-директором дружбы и великой Русской империи». В том же отношении, в другом письме, Жуковский, со своим гениальным шутовством, очень забавно определил письмоводительное свойство Булгакова: «Ты рожден гусем, т. е. все твое существо утыкано гусиными перьями, из которых каждое готово без устали писать с утра до вечера очень любезные письма».

Но наконец бедного гуся, Жуковским прославленного, ощипали. Когда уволили его из почтового ведомства с назначением в Сенат, он был как громом поражен. Живо помню, как пришел он ко мне с этим известием: на нем лица не было. Я подумал: Бог знает, что за несчастие случилось с ним. Убежден, что сенаторство, то есть отсутствие почтовой деятельности, имело прискорбное влияние на последние годы жизни его и ее сократило. До того времени бодро нес он свою старость. Сложения худощавого, поджарый, всегда держащийся прямо, отличающийся стройной талией черкеса, необыкновенной живостью в движениях и речи, – он вдруг осунулся телом и духом. Таким находил я его, когда в последнее время приезжал в Москву. Мы и тогда часто виделись, но беседы были уже не те. Я видел пред собою только тень прежнего Булгакова, темное предание о живой старине. После и того уже не было. Бедный Булгаков, уже переживший себя, окончательно умер в Дрездене у младшего сына своего.

В один из последних приездов моих в Москву уже не нашел я и старшего сына его Константина. Разбитый недугом и параличом и в последние годы жизни казавшийся стариком в виду молодого отца своего, он обыкновенно угощал меня артистическим вечером. Тут слушал я стихи Алмазова, комические рассказы Садовского и самого хозяина, которого прозвал я Скароном; а сам себя называл он скоромным Скароном. На этих вечерах, уже хриплым голосом, но еще с большим одушевлением, распевал он романсы приятеля своего Глинки. По наследству от отца имел он также отличный дар передразниванья: представлял, в лицах и в голосе, известных певцов итальянских и русских. Особенно умел он схватить приемы пения нашего незабвенного Виельгорского и картавое произношение его. Вот также была богатая русская натура: это второе поколение Булгаковых. Музыкант в душе, но также самоучка, остроумный, без приготовительного образования, хорошо владеющий карандашом, особенно в карикатуре, – он был исполнен дарований, не усовершенствованных прилежанием и наукой. Все это погубила преждевременно жизнь слишком беззаботная и невоздержанная. Он тоже был особенной и оригинальной личностью в московской жизни. Все это переходит в разряд темных преданий.

Все близкое и знакомое мне в Москве год от года исчезает. Москва все более и более становится для меня Помпеей. Для отыскивания жизни, то есть того, что было жизнью для меня, я не могу ограничиваться одною внешностью: я должен делать разыскания в глубине почвы, давно уже залитой лавою минувшего.

П. А. Вяземский, 1868.

Текст взят из книги: Князь Петр Андреевич Вяземский. Полное собрание сочинений. Т. VII. – СПб., 1882.

1802 год

Александр. Неаполь, 19 мая 1802 года

Радуюсь, что ты в Вену едешь; право, завидный город. Я был там только шесть дней, и этого довольно было, чтобы прельстить меня. Удовольствия там бесчисленны, множество можно найти упражнений, нет тех опасных искушений, которые здесь ежеминутно встречаются.

Очень тебе рекомендую Рибопьера: на редкость добрый, вежливый и услужливый малый; я пишу к нему и рекомендую тебя. Васильчиков тоже хороший малый. Анстет, твой второй шеф, преприятного нрава, веселого и не имеет чванства, на которое место его дает ему несколько право. Кудрявский, мне кажется, педант, но я не даю это за истину: не водился с ним и не успел его апрофондировать. Не давай ему, ради Бога, брат, над собой верх, до чего он охотник. Не бери работу от него (которую не имеет права давать) без приказа на то Анстета. С самого начала поставь себя на ноге человека несколько значащего; всем уж там известно, кто ты, и ты увидишь, что не будут тебя мешать с Кудрявским и Волынским. Там не скажут, что ты спесив, а скажут, что умеешь хорошо себя вести. Дружись с Рибопьером; с ним будешь выезжать: это уж даст в городе хорошее мнение о тебе, а первый шаг – главное.

Впрочем, дабы не делать мои советы слишком пространными, потребуй оных при приезде твоем у Рибопьера моим именем; он весьма хорошего нрава и рад, конечно, будет иметь еще товарища, кроме Васильчикова, благовоспитанного и не повесу; впрочем, в сем последнем я уверен, что и вперед таким не будешь. Помни советы батюшки, любезный брат, не огорчай его; я знаю, что говорить тебе это – лишнее, но, любя тебя, я их напоминаю тебе и позволяю тебе, прошу тебя даже – то же мне повторять.

Представь себе, сколь бы было мучительно для нас, когда воротимся в Москву, вместо его восторгов и объятий слышать упреки, и еще справедливые? Нет, этого не будет никогда: мы слишком хорошо знаем друг друга, чтоб не быть в том уверенными.

Это письмо доставит тебе Лубяновский. Третьего дня приехал сюда наш кавалер посольства, статский советник Леонтьев, который служил сперва в конной гвардии, теперь помещен к нам; он женат на Пестелыпиной сестре. Он привез мне письмо от Лубяновского, который пишет из Флоренции, что едет в Россию и отвезет туда мои письма.

Я приехал сюда тому ровно месяц, живу в доме нашего министра Италинского, – прередко честный, добрый, умный человек. Имею у него стол, завтрак и все возможные выгоды. Дай Бог тебе такого начальника.

Много хорошего здесь, местоположение совсем Буюкдерское; я вижу Везувий из своих окон. Я всякий день обедаю, ужинаю, езжу в театр, прогуливаюсь, езжу за город – все с князем Гагариным, который прелюбезнейший человек; хотел, чтобы я у него жил и проч. Княгиня редкая женщина[1]1

Предмет рыцарской страсти императора Павла. Ее прекрасный портрет был у князя Б.Лобанова. Супруг ее, князь Павел Гаврилович, перед тем был нашим министром в Турине и уехал оттуда, потому что французы завладели Пьемонтом. (Здесь и далее все примечания – как в тексте в прямых скобках, так и в сносках – принадлежат первому издателю этой переписки Петру Бартеневу. – «Захаров».)

[Закрыть]; я думаю, что скоро поклонюсь низко Москве и стану жертвы приносить Неаполю.

Я был только в двух театрах, а их здесь шесть, и шесть трупп, и часто случается, что играют во всех шести вдруг. Князь дал мне навсегда место в своей ложе.

Александр. Неаполь, 27 мая 1802 года

Вся Князева (Гагарина) компания, в которой и я место занимаю, едет на сих днях в Пестум смотреть достопамятные остатки древних греков. Завтра будем карабкаться на самую вершину Везувия. Мало оное делают; говорят, от большого жару, который лазанье делает мучительным; притом же есть одно место, в котором вязнешь по колено, – вроде мелкого песку или, лучше сказать, пыли, из лавы составленной. Впрочем, большая половина дороги делается на осле. Я даже положил с князем, Пиниевым братом и графом Бальменом [Александром Антоновичем], который в Князевой миссии (большой востряк), спуститься в кратер или отверстие, из которого выходили пламя, камни и проч. в последнее извержение.

Не успел я сюда приехать, а уж много работы, потому что я один только: ни Пиния, ни Свечина нет. Правда, что последнего и считать нельзя. Вот что мне сказал Италинский: «Я действительно хочу обременить вас всею российскою и французскою перепискою, а господин Пиний будет ведаться с итальянским языком». Я очень этому рад и готов всей душою работать.

В Вене надобно тебе быть, покуда не займешь места Волынского, следующего непременно тебе, ежели сей как-нибудь отбудет; ибо Волынский вострит уши на какое-либо консульское место в Италии и говорил мне, что, ежели женится выгодно, пойдет в отставку. Старайся заранее заставить всех желать видеть тебя на месте Волынского, которого, не знаю за что, не очень любят.

Александр. Неаполь, 1 июня 1802 года

Обедаю по почтовым дням, а еще в другие дни, когда заблагорассудится или если Гагарина нет дома, у своего министра, прочие все дни от утра до вечера всякий Божий день у князя Гагарина. Там подлинно приятно провожу время: ем, пью хорошо, играю в бостон, ежели хочу, езжу с ними в театр, гулять и проч. Кстати сказать, князь, по желанию своему и просьбе, уже не министр, а при прежней генерал-адъютантской должности; на его место тайный советник и сенатор Лизакевич. Все в Сардинской миссии плачут о потере столь хорошего начальника. Он пробудет здесь еще несколько месяцев, а потом поедет в Россию к своему месту.

Хорошо сделал батюшка, что раздумал продавать деревни, ежели может, и избежав сие, заплатить долг; впрочем, все его распоряжения не могут не быть благоразумны. Я писал тому две почты к маменьке, с прошлою также; досадно, ежели она их не получала.

С Фавстом не знаю, что делается: пишет престранное мне письмо, где говорит, что недостоин быть моим другом, ибо я его превышаю разумом, дарованием; что я буду большим человеком и стану его презирать, яко окончившего уже свою карьеру и бесполезного своему отечеству, и другие подобные пустяки. В другом письме пишет, что посвятил себя уединению, честности и добродетели, что станет заниматься природою и делать добро.

Третьего дня король приехал из Сицилии на «Архимеде», большом военном корабле, при пушечной пальбе, и имел торжественный въезд в город при крике и восклицании народном. Множество настроено храмов, ворот, амфитеатр пребольшой и прекрасный и проч., все сие было ночью иллюминовано; все войска были под ружьем. Праздник был очень хороший, продолжался вчера и сегодня.

Александр. Неаполь, 15 июля 1802 года

Министр меня любит и ласкает; знакомых я не имею, кроме графини Скавронской и князя Гагарина, у которого я с утра до вечера. О княгине я тебе говорить не стану, ибо довольно уж ее расхваливал во всех письмах, которые к тебе писал. Ты будешь иметь счастие ее видеть, ежели поедут, возвращаясь в Россию, через Вену, что, однако ж, очень сомнительно. Князь думает ехать отсюда через месяц или полтора; не утерплю, поеду провожать до Рима, где выпрошу позволение пожить с ними месяц.

Нового здесь не слышно ничего. По данной в Пьемонте французским губернатором Журданом прокламации, край сей присоединен к Французской республике, и имения тех, которые в течение двух месяцев туда не явятся, будут конфискованы. Бонапарт оправдывает поведение свое отречением короля Сардинского от престола своего, хотя оный и назначил себе преемника. В Константинополе большой мятеж, и султан, говорят, удавлен. Визирь заступил его место. Королева Неаполитанская, за которою отправлен в Триест корабль, еще не прибыла сюда.

Александр. Неаполь, 12 августа 1802 года

Граф Италинский получил копию с указа о назначении его в Царьград, куда думает ехать на английском фрегате с графом Друмондом через месяц. По сю пору не знаем, кто будет на его место. Говорят, Бибиков, и говорят у Скавронской, что Дмитрий Павлович Татищев; ни один ни другой после графа Италинского меня не обрадует. Сему последнему определено на заведение дома и проезд 5000 рублей с курсом.

Александр. Неаполь, 26 августа 1802 года

Бонапарт ассигновал, говорят, королю Сардинскому 2 миллиона ливров в год. Его величество поедет в Вену, другие говорят – в Сардинию, третьи – в Венецию. Пишут сюда, что Панин воротился в Россию из Швеции, оттого что король не хотел его иметь в своем государстве и выслал генерала к границе для объявления ему того.

Александр. Неаполь, 2 сентября 1802 года

На сих днях прибыла сюда испанская эскадра со 120-пушечным военным кораблем, имеющим отвезть здешнего наследного принца в Испанию, для восприятия там супружества с принцессою Испанскою. Оный же корабль отвезет туда принцессу Неапольскую Марию-Антуанетту, невесту принца Астурийского. Город наполнен теперь испанцами всех цветов и величины.

Третьего дня было здесь поутру в третьем часу маленькое землетрясение, то есть легонький толчок, а ночью видно было лунное затмение; ⅕ луны только была видна, прочее все покрыто, так что из прекрасного месячного времени сделалась темная ночь. Мы смотрели сие с Князева балкона.

Намедни за столом у князя была престранная история между Карповым и Бальменом, в которой сей последний кругом виноват. Князь запретил ему вход к себе, покуда не попросит прощения у Карпова. Карпов требовал сатисфакции; не получив ее от Бальмена, просился в отставку и хотел ехать в Петербург, с сожалением объявил князю, что не может у него бывать, будучи обижен в его доме. Послали к нему Дубри, который ни в чем не успел. К вечеру пошел я; все, что я мог сделать, было уговорить Карпова быть к князю. Мы вместе пошли, и князь упросил его не делать, как говорится, огласки и забыть все. Он наконец согласился, но не думаю, чтобы он сие так оставил, когда князь уедет, и Бальмену будет худо.

Имеем известие, что наши войска прибыли уже в Корфу и что граф Моцениго было принят с большой пышностью; вот и все. Юрасов женится на мамзель Лицыной [Дарье Петровне, князя Петра Алексеевича Голицына дочери].

Александр. Неаполь, 16 сентября 1802 года

Вообрази, что Немировский, тот, коего я при здешнем посольстве занял место, в Корфу, скоро по приезде своем, застрелился из двух пистолетов, оставив Моцениге письмо, в котором между прочим говорит: «Прощайте, господин граф. Надеюсь снова вас увидеть там, куда приведут вас обстоятельства вашей экспедиции на Корфу: на Елисейских Полях или в аду, и проч. Передайте мои комплименты всем моим друзьям и просите их не жалеть обо мне, ибо с этой минуты я делаюсь счастливейшим человеком Земли». Моцениго в большом затруднении теперь, не имея секретаря. Требует у графа Италинского Пиния, который, однако же, послан не будет.

Александр. Неаполь, 30 сентября 1802 года

Ты говоришь мне проситься с Италинским. Признаюсь, что мне бы приятно сие было; но соседство твое и частая переписка, притом надежда, что батюшка сюда будет, сильно меня привязывают к Неаполю. Император позволил князю [то есть князю Павлу Гавриловичу Гагарину, женатому на княжне А. П.Лопухиной] ввезти в Россию с собою что хочет и освободил от всякого осмотра.