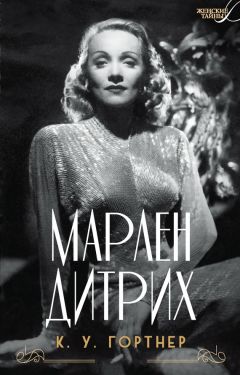

Читать книгу "Марлен Дитрих"

Автор книги: Кристофер Гортнер

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава 5

«Должна ли я?»

Мои пальцы замерли. Я посмотрела вниз, где у ног стояла корзина с пряжей от распущенных старых свитеров, которую я должна была превращать в перчатки, шарфы, шапки, и меня охватило отчаяние, а вечно голодный желудок тоскливо сжался.

– Ты что же, хочешь, чтобы наши храбрые мужчины страдали от обморожений, потому что ты устала? – сказала мама. – Мы должны это делать – это наша жертва в ответ на их жертвы. Перестань киснуть и закончи шарф. Я передам его на фронт с медсестрами запаса.

Я едва сдержалась, чтобы не глянуть на Лизель, выкатив глаза. Она тоже сидела за шитьем в похожей на пещеру гостиной резиденции фон Лошей в Дессау, куда мы переехали после того, как кайзер объявил войну.

К моему облегчению, с полковником мы контактировали крайне мало – вскоре ему пришлось отбыть по долгу службы, а за время недолгого общения я нашла его человеком чопорным и без чувства юмора. Обращаясь к матери, он неизменно называл ее «фрау», а нас с Лизель едва замечал, как будто мы были всего лишь еще парой чемоданов, которые его жена привезла с собой. В те первые несколько недель мы старались не попадаться ему на глаза и не нарушать строгого обеденного церемониала, который требовал от нас сидеть за столом и говорить как можно меньше, пока фон Лош с важным видом разглагольствовал о прусской чести и необходимости защищать ее. Мама продолжала вести себя так, будто она все еще его служанка, а не женщина, с которой он собирался вступить в брак. Меня это удивило, но, когда полковник уехал, они так и не были женаты. Про себя я пыталась отгадать, почему мама настояла на нашем переезде сюда, но спрашивать не решалась. Как могла Йозефина Фельзинг жить без церковного благословения под одним кровом с мужчиной? Но ведь на самом деле она с ним и не жила. Он уехал биться за империю, и внешне все выглядело так, будто она по-прежнему его домоправительница, только теперь следит за имением в Дессау. Должно быть, причиной были деньги, хотя мать скорее умерла бы, чем признала это. Мы не могли позволить себе снимать жилье, если бы она не работала, поэтому вынуждены были отправиться туда, куда нам приказал герр фон Лош. Мне это не нравилось. Унылое раболепие матери смущало меня, как будто я случайно застала ее за спешной и тайной починкой нижнего белья. Теперь я начала понимать, что имела в виду Лизель, когда говорила о женском одиночестве: несмотря на то что мать превозносила имя нашей семьи, заслуженно и уместно, мы вовсе не были привилегированными, а, похоже, зависели от капризов ее работодателя.

Сказать по правде, маме особенно нечем было управлять в Дессау. Кроме сварливого повара-католика, имение обслуживали беспокойная горничная, жившая в ежедневном страхе материнских инспекций, да хромой кучер, который, насколько я могла судить, ничего полезного не делал, потому что конюшни были пусты. Всех лошадей реквизировали для военных нужд и, если верить слухам, сейчас забивали, чтобы варить из них похлебку.

Тут было уныло и скучно. Я тосковала по Шёнебергу, даже по школе, потому что здесь мы жили, как заключенные: наши руки были стянуты траурными повязками; мы вязали, шили, собирали посылки с продуктами и всем необходимым, хотя у нас самих рацион сузился до чрезвычайности. Мясо, молоко и муку достать стало невозможно, поэтому хлеб состоял в основном из опилок, а меню по большей части содержало блюда из репы. Поступив в приходскую академию Дессау, я получила возможность каждый день отлучаться из дому. Но в перерывах между обязательными учебными занятиями мы выполняли примерно те же задания, что и в семейной обстановке. Поддерживали усилия военных своим по́том и кровью на исколотых иглами пальцах, а кроме того – еженедельными визитами в Ратушу, где хором пели патриотические песни, пока мэр зачитывал имена из бесконечных списков павших.

– Мама, когда приедут дядя Вилли и Ома? – осмелилась спросить я по прошествии еще получаса, когда клацанье вязальных спиц начало действовать на нервы. – Ты разве не говорила, что они скоро заедут к нам?

В те дни единственной отрадой в монотонном существовании для меня были родственники. Младший брат матери Макс погиб в бою, и после трагедии мы много дней читали молитвы, хотя я едва знала этого Макса. Более будоражащей стала новость о том, что член семьи со стороны отца совершил отважный полет над Лондоном на дирижабле и удостоился упоминания об этом в газетах. Дядя Вилли избежал призыва, потому что кайзер реквизировал часовую фабрику Фельзингов как предприятие, выпускающее продукцию военного назначения, а дядя ею управлял. Для того чтобы заработать денег, Вилли сдал в аренду верхний этаж главного здания компании человеку, который изобрел революционно новое оптическое приспособление для показа кинофильмов: кайзер приказал ему задокументировать войну. Я с нетерпением ждала и новостей о рискованных начинаниях дяди Вилли, и его редких визитов, а приезжал он вместе с бабушкой, проживавшей с ним в нашем фамильном особняке в Берлине. Несмотря на все бедствия, появляясь у нас, они привозили с собой осязаемый дух утонченности: дядя источал аромат русских сигарет – роскошь, расстаться с которой он отказался, – а бабушка была, как всегда, безупречна в своих соболях и жемчугах. Я не переставала изумляться: ведь мать могла попросить их о помощи и мы могли бы переехать к ним в Берлин, а не прозябать в доме какого-то чужого человека.

– Путешествовать сейчас трудно. Вы останетесь с ними, когда я уеду на фронт, – ответила мать и глянула строго, что упредило мое радостное восклицание.

– Мы… мы останемся с ними в Берлине? – переспросила я, стараясь подавить восторг.

– Разумеется, – сдержанно ответила мать.

Может, я и не осмеливалась задавать вопросы, но она знала, что я заглядываю гораздо дальше и вижу больше того, что она хотела бы мне позволить.

– Я ведь не могу оставить вас здесь одних. Ну что там? – сказала она, повышая голос, чтобы предвосхитить вопрос, когда мы поедем. – Ты закончила свою работу? Нет, я вижу, что не закончила. Лена, слабость недопустима, она плохо отражается на всех нас. Идет война. Ну-ка, tu etwas.

Сжав зубы, я снова взялась за вязание. Я не могла дождаться, когда мать отправится на фронт, где бы он ни находился, если только это могло спасти меня от очередного напоминания о войне, которая шла уже четыре года, поглощая все, что было доступно. Но я знала о войне крайне мало, за исключением того факта, что, пока тысячи людей гибли, разорванные снарядами артиллерии или удушенные газом в траншеях, мама продолжала считать, что поставка на фронт коробок с перчатками может каким-то образом приблизить развязку. Перчатки! Словно кайзер мог свалить их на грузовик и предложить нашим врагам как миротворческое средство.

В животе у меня урчало. Я была постоянно голодна, ужасно устала и больше не понимала, что должна чувствовать. Мне следовало убиваться от горя – казалось, так нужно, – потому что потери были неизмеримы. Список погибших удлинялся каждый день. Столько молодых мужчин, похожих на тех, которых я видела марширующими по главной улице Шёнеберга, приняли ужасную смерть. Чтобы усилить ощущение тяжести, мама вышила стихотворение Фрейлиграта и поставила в рамке на каминную полку как наказ.

Люби, пока дано любить!

Люби, коль можешь удержать!

Настанет час, настанет час,

Раздастся над могилой плач.

Выполняя разную домашнюю работу, она тихо бормотала эти строки себе под нос, как литанию, когда человек перебирает бусины четок, – за этим занятием я регулярно заставала нашего повара, проникая на кухню в поисках съестного. Если бы я не знала мать так хорошо, то могла бы решить, что она наслаждается тем, что мир перевернулся, все обратились против нас и Германия поставлена на колени.

Я должна была чаять нашей победы столь же решительно и непреклонно, как она. Должна была гордиться нашей жертвенностью и чертовой защитой нашей треклятой чести. Но я могла думать только о мадемуазель – размышляла, куда она уехала. Наверное, вернулась во Францию. Теперь не время мечтать об актерской карьере.

С наступлением сумерек мы вынужденно прерывали работу. Масла для лампы было в обрез, и нам приходилось освещать свой скудный ужин с помощью вонючего свиного жира, а потом, едва волоча ноги, мы разбредались по постелям – нашим единственным убежищам долгой зимней ночью.

Лизель спала как бревно. Ее стойкость изумляла меня. Семнадцатилетняя девушка, которая была настолько слаба здоровьем, что не могла посещать школу, часами сидела не моргая и орудовала иглой, как будто от этого зависела ее жизнь. Она навязала в два раза больше перчаток и шапок, чем я, и ни словом не пожаловалась.

А я слишком устала, чтобы заснуть, и, закрыв глаза, пыталась вспомнить тот волшебный вечер, когда вместе с мадемуазель смотрела другую трагедию, разворачивавшуюся на экране. Мне отчаянно хотелось вызвать в памяти запах мадемуазель на своих ладонях, увидеть ее улыбку, услышать смех и доверительные признания.

Женщины, у которых есть секреты, должны подружиться, oui?

Но мадемуазель превратилась в бледную тень, осталась лишь в воспоминаниях – неподвижная, с оттенком сепии. Безжизненная, как янтарь.

Я потеряла ее.

Мне остались только бесконечная нудная работа и ежедневный страх, да еще слабая надежда, что как-нибудь, когда-нибудь война наконец закончится и жизнь завертится вновь.

Мама уехала на фронт в начале 1918-го, после того как пришло срочное известие, что полковник фон Лош ранен. Как и было обещано, меня и Лизель она отправила в Берлин.

Наконец-то я вернулась в город, который любила, хотя и знакомилась с ним только во время кратких приездов сюда с мамой. Куда ни кинь взгляд, везде был мрак и запустение. На улицах никого, кроме стариков и одетых в черное вдов, которые, кутаясь в клетчатые платки, рылись в мусорных кучах или ловили бездомных кошек.

Ома была изолирована от страданий. Дядя Вилли продолжал получать изрядные барыши от своей фабрики, выпускающей продукцию военного назначения. Жалованье ему платил сам кайзер, и роскошный особняк Фельзингов с его канделябрами и бархатными портьерами был ровно таким же, каким я его помнила с детства, – пантеоном нашей семейной предприимчивости.

– Когда ты успела стать такой красавицей? – поинтересовалась бабушка, глядя на меня сквозь очки. – Ты не похожа ни на кого из нашей семьи, mein Liber[27]27

Моя дорогая (нем.).

[Закрыть].

– Похожа – на маму, – возразила я.

Мы беседовали на верхнем этаже, у бабушки в будуаре. Она продолжала использовать слово «будуар» и пересыпать свою речь французскими фразами, хотя нам было положено презирать Францию и все прочие страны, которые не были с нами в союзе.

– У меня ее глаза и волосы, – добавила я.

– Не ее глаза, – широко улыбнулась Ома, и браслеты звякнули на костистых запястьях. – У тебя вообще не наши глаза. Твои раскрыты шире, и веки более тяжелые. Нет, хотя мне неприятно это говорить, но это глаза твоего отца. И лоб тоже его. Он был красавцем, твой отец. Ты, наверное, не помнишь его, а он был довольно привлекателен, в такой грубоватой манере. Но Dietrich… – Она надула впалые щеки и выпустила воздух. – Говорящая фамилия. Отмычка. Такой он и был: войдет в любой замок, но ни одну дверь не откроет. Йозефине он был не пара. Мы пытались убедить ее, но подачки и советы – это две вещи, которые она никогда не принимала.

Я избегала разговоров об отце. Он был настоящим призраком, иконой, которую мать водрузила на незыблемый пьедестал. Его фотография в позолоченной раме – дань уважения в стиле рококо – висела у нас в доме на видном месте, однако для меня это был лишь цветущий, но совсем незнакомый мужчина. Уж лучше исследовать бабушкину комнату, где в беспорядке расставлены флакончики духов, эмалевые безделушки и поддельные яйца Фаберже. В углу стояло высокое зеркало, в полный рост, и на нем гирляндами висели шарфы и шляпы. Мы в те дни нечасто смотрелись в зеркала: в Дессау все они были повернуты к стенам – так мама чтила память павших.

Но теперь я увидела свое отражение: худенькая, платье бесформенным мешком болтается на усохшем теле, кажется, непривычно высокая и…

Подошла поближе.

Была ли я красива? На бледное лицо наложили отпечаток лишения военного времени: щеки осунулись, губы потрескались. С начала войны я не носила волосы распущенными днем – еще один знак уважения, на котором настояла мама, – а по вечерам я часто бывала слишком утомлена, чтобы расчесываться. Но сейчас я подняла руки и расплела косы: волосы повисли, гладкие и жидкие. Они настоятельно требовали помывки, а их рыжеватый оттенок стал более заметным, чем в детстве.

– Ты правда думаешь, что я?.. – спросила я у бабушки, встретившись с ней взглядом в зеркале.

Когда-то она была красавицей. Все так говорили. Это подтверждали и висевшие на лестничной площадке портреты. Одна из самых блистательных женщин в Берлине. Следы былой красоты сохранились под похожей по фактуре на креп кожей, в блеске сливового цвета глаз и безупречной прическе, теперь подернутой серебром. В детстве для меня Ома была самым возвышенным из всех известных мне созданий, воплощением элегантности – в своих пальто с аппликациями, парижских платьях, венских шляпах с перьями и сшитых по мерке итальянских перчатках, которые застегивались на перламутровые пуговки, – и все ее вещи пропитывал запах сирени.

– Да, ты красивая юная девушка, – сказала она. – Подними-ка юбку.

Ее просьба казалась странной, но мы были одни. Почему бы нет? Она рассматривала меня с явным одобрением, взгляд ее блуждал за стеклами очков.

– У тебя мои ноги. – Она хмыкнула. – Точнее, мои ноги, когда я была в твоем возрасте. Такие ноги, как у нас, могут сделать состояние, Libchen[28]28

Дорогуша (нем.).

[Закрыть].

– Но, Ома, ты никогда не показывала свои ноги!

– Показывала, но только там, где их никто не мог видеть, кроме моего поклонника! – ответила она. – Думаю, пришло твое время узнать, как ты могла бы выглядеть, если бы Йозефина, да будет благословенно ее сердце, не была так озабочена приличиями и этой нудной войной.

Лизель задремала. Как только мы прибыли в дом бабушки, она буквально свалилась с ног, выдавая тот факт, что демонстрировала стойкость лишь ради матери. Конечно, никому не повредит слегка расслабиться.

– Иди в мой кабинет! – Бабушка жестом указала мне на застланную ковром гардеробную, отделенную от спальни.

Здесь она переодевалась. На вешалках висели шелковые, атласные, шерстяные, льняные и парчовые платья. Комоды были набиты бельем с брюссельскими кружевами: сорочками, нижними юбками, корсетами, а также чулками. Я замерла в нерешительности.

– Давай, – подбодрила меня Ома. – Выбери что-нибудь. Ты права, в тебе течет кровь Фельзингов. Ты почти такая же и ростом, и по весу, какой я была в шестнадцать лет.

– По весу не такая же, я сильно похудела.

– Как раз в меру, – фыркнула бабушка, – помнится, ты была немного толстовата. Все эти пирожные со сливками, кондитерские излишества. Ничего, новая диета из опилок и репы поможет нашим раздобревшим матронам прийти в норму. Посмотри на меня. Хотя мне почти шестьдесят три, я не набрала ни унции.

– Но не потому, что сидишь на одной репе, – засмеялась я и выбрала наряд.

Это было вечернее серое шифоновое платье с подкладкой из плотного синего шелка и корсажем. Плиссированные рукава-крылышки прикрывали лишь верхнюю часть плеч, юбка была расшита бисером. Я осторожно взяла его и повернулась к бабушке.

– Ах, мой Уорт[29]29

Уорт Чарльз Фредерик (1825–1895) – французский модельер английского происхождения, один из первых представителей высокой моды.

[Закрыть], – вздохнула она, – собственными руками подгонял его для меня в своем ателье. Такой перфекционист! Проверял каждую деталь сам – ну и включил это в счет, конечно. Примерь его.

Я встала к ней спиной.

– Что за ханжество?! – раздраженно сказала Ома. – Ты в моем доме или у Йозефины? Здесь нечего стесняться. Твое тело – это дар от Бога, и ничего постыдного в нем нет.

Привыкнув раздеваться в присутствии сестры, я решила, что и сейчас все будет так же. Расстегнула заношенное платье, и оно сползло по ногам на пол.

– Что ты носишь?.. – Может, Ома и не могла обойтись без очков, но ужас в ее голосе слышался неподдельный. – Что это за… жуть такая?

Я посмотрела на свое вязаное белье и пожала плечами:

– Панталоны.

Ому передернуло.

– Нет, нет! Ты не можешь надеть свое первое платье от Уорта поверх этих отвратительных подштанников. Это разрушит все линии. Возьми сорочку и корсет из ящика, и еще чулки.

Когда мне удалось правильно надеть корсет, пришлось вернуться к диванчику Омы и стоять смирно, пока она меня затягивала. Было так тесно, что я едва могла дышать.

– Я не уверена…

– Если ты чувствуешь, что вот-вот упадешь в обморок, – это отлично, – оборвала меня бабушка. – Неси платье.

Проходя мимо зеркала, я мельком увидела себя – стройная, кожа под тонкой сорочкой меловая, атласный корсет с узором из розовых бутонов приподнял мои груди так, что соски выпятились; ноги напоминали колонны в чехлах из шелковых чулок, перехваченных на середине бедер синими подвязками. Образ был настолько поразительным, настолько не похожим ни на что прежде мной виденное, что я остановилась.

– Поняла? – сказала Ома. – Вот оно. Самолюбование, mein Lieber. Будь с этим поосторожнее, а то можно соблазниться собственным отражением.

Я торопливо пошла за платьем. Ома стояла пошатываясь.

«Ноги у нее слабые от замедленного кровообращения и от долгих лет, проведенных в корсете», – подумала я.

Она застегнула крючки, заправила по бокам сорочку и при этом заметила:

– Тут слишком велико, а тут чересчур свободно. Марлен, у тебя длинные ноги и короткая талия. Помни об этом, когда будешь ходить на примерку.

Ома взяла меня унизанными кольцами руками за голые плечи, прикрытые складчатыми рукавчиками в форме чаш, и повернула к зеркалу.

– Voilà![30]30

Вот так! (фр.)

[Закрыть] Наконец-то ты – Фельзинг.

Невозможно было поверить, что это я. Я больше не казалась изможденной, но стала совершенно иной – соблазнительной и взрослой. Элегантной.

Опасной.

Бабушка, должно быть, почувствовала, как я инстинктивно сжалась, потому что погладила меня по плечам:

– Нечего бояться. Красота быстротечна. Мы должны наслаждаться тем, что имеем, пока время не отняло это у нас. Я сказала тебе, что ты красива. Теперь ты можешь сама в этом убедиться.

У меня защипало глаза от слез.

– Я… я ее не знаю.

– Да нет же, знаешь. Она – это ты. Только приодетая, – улыбнулась бабушка, показав желтоватые зубы, она ведь была настоящей леди и пила только чай. – Когда умру, оставлю тебе весь свой гардероб. Ты сможешь использовать его по своему усмотрению, перекроить все, чтобы соответствовало времени. Я никогда больше ничего из этого не надену. Платье переживает свою хозяйку, оно может перестать нравиться, но никогда это не происходит так быстро, как с нами самими.

– Ома… – Я обняла ее. – Ich liebe dich[31]31

Я люблю тебя (нем.).

[Закрыть].

Слова просто вылетели из меня, это было спонтанное проявление чувств, вопреки тому, что меня учили избегать открытой демонстрации своих эмоций.

– Я тоже тебя люблю. – Бабушка поцеловала меня и отстранилась. – Сегодня за ужином ты должна быть такой. Мы обе должны. Спустимся вниз, как королевы, и пусть Вилли порадуется. Ему нравится смотреть на хорошо одетых женщин. Уже много месяцев он жалуется, что, с тех пор как началась война, все женщины в Берлине похожи на домохозяек. – Она ехидно усмехнулась. – А твоя сестра! Только вообрази себе ее реакцию.

Для меня это не составляло труда. И искушение было слишком велико.

В тот вечер мы появились за столом при всех регалиях, с прическами, украшенными бриллиантовыми гребешками из бабушкиной шкатулки, с подкрашенными губами и в атласных туфельках на низком каблуке. Мне они сдавили пальцы, как клещи, но я была решительно намерена выдержать это испытание, пусть и пришлось идти семенящей походкой гейши.

Дядя Вилли, щеголеватый, в вечернем костюме, с заостренными воском кончиками усов и неизменной черной сигаретой между пальцев, воскликнул:

– Les dames sont arrivées![32]32

Дамы прибыли! (фр.)

[Закрыть]

Лизель открыла рот, я же, наклонив голову, сказала:

– Merci, monsieur, – и попросила у него сигарету.

Он, посмеиваясь, поднес мне огонь. Я не затягивалась – не знала как, дым был едкий и щекотал ноздри. Подавив приступ кашля, я наслаждалась ощущением выходящего изо рта дыма и неспешно шла по гостиной к дивану, на котором неподвижно сидела моя сестра.

– Что… что ты делаешь? – произнесла она так, будто опасалась, не потеряла ли я рассудок.

– Это была идея Омы. А что? Тебе нравится? Разве это не прекрасно?

Я повертелась, чтобы продемонстрировать струящийся шлейф платья, но туфли так впились в пальцы, что я пошатнулась.

– Это… это аморально, – выдавила Лизель, ее трясло. – Мама на фронте. Герр фон Лош, может быть, в этот момент умирает, а ты – ты играешь в переодевания, как глупая девчонка.

Ома, сидевшая рядом с дядей, вздохнула:

– Ну-ну, Лизель, не нужно так грубить. Мы всего лишь хотели немного оживить тоскливый домашний вечер.

– Оживить? – Лизель сердито встала. – Тоскливый?

Разразившись бурными слезами, она выбежала из гостиной и затопала вверх по лестнице.

Грохот двери в ее комнату потряс весь дом.

– Ну что же, – сказала Ома, изогнув выщипанные брови.

Дядя Вилли сидел с потерянным видом. Не в силах больше ни секунды выносить пытку туфлями, я сняла их и, ковыляя к нему, спросила:

– Что с ней случилось?

Он печально выпятил губы:

– Когда вы были наверху, приходил почтальон. К несчастью, ему открыла Лизель и прочла телеграмму первой. Я не хотел портить нам вечер, видя, как очаровательны вы обе, но при сложившихся обстоятельствах…

– Что? При каких обстоятельствах?

Мне стало дурно. На войне погибали не только мужчины, но и женщины. Сестры милосердия и волонтеры в походных лазаретах – им тоже доставалось от всеобщей дикости.

– Это не твоя мать, – быстро успокоил меня дядя, и я осела от облегчения. – Но, боюсь, доблестный полковник больше никогда не будет с нами.

Он вынул из кармана мятый листок. Я не могла его взять, потому что держала в руках туфли, и это сделала Ома, надевая очки, чтобы прочесть сообщение.

– Похоже, не мы одни в этой семье глупые девчонки, – сказала она, взглянув на меня. – Йозефина вышла замуж за своего полковника на русском фронте, когда над ним уже проводились последние обряды. Моя дочь отправилась на войну вдовой и вернется вдовой – вдовой фон Лош.