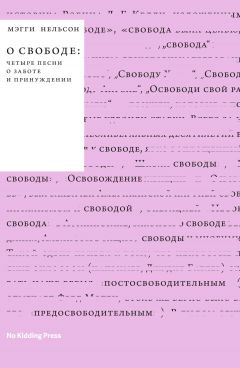

Текст книги "О свободе: четыре песни о заботе и принуждении"

Автор книги: Мэгги Нельсон

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Квир-феминистка Силлман, посвятившая большую часть своей карьеры абстрактной живописи, формулирует эту концепцию следующим образом: «Чем решительно отказываться от политики идентичности, было бы интереснее разработать по-настоящему интересную политику идентичности, искать новые вопросы о реальном опыте и восприятии людей, отличающихся от нас, проводить более подробные исследования субъективностей, местной культуры». Этот комментарий напомнил мне известное замечание Эме Сезера из письма 1956 года: «Я не собираюсь ограничиваться каким-то узким партикуляризмом. Но я не хочу и потеряться в бестелесном универсализме… У меня другие представления об универсальности. Эта универсальность богата деталями и тонкостями, богата подробностями и особенностями, глубиной каждой из них в отдельности и их совместным сосуществованием».

В этом же письме Силлман описывает свою работу в Школе изобразительных искусств Бард-колледжа, отмечая, что первоначально ее наняли в рамках программы равных возможностей и соответственного увеличения количества женщин среди преподавателей; и за годы такой практики найма произошел тектонический сдвиг в гендерной культуре колледжа: «Мы сдвинулись с исходной точки, отошли от грубого квотирования и токенизмов; был заложен фундамент для перехода к более интересным и сложным дискуссиям. Политика идентичности не изолировала нас друг от друга в собственных частных отделах, но дала нам превосходную возможность связать гендерные вопросы со всеми другими темами, которые нас интересуют – формой, цветом, историей, памятью, воздействием, значением, визуальностью и так далее». Многим людям, включая так называемых формалистов, было трудно понять, что верный способ обеспечить отсутствие интересных дискуссий о «форме, цвете, истории, памяти, воздействии, значении, визуальности и так далее» – это жестко противопоставить их «содержанию» (то есть «политике» или «политике идентичности») и сохранить их реакционное сопротивление. Это навсегда лишит нас возможности бороться с различиями, и мы навечно застрянем в той самой точке, которую описывает Силлман. Часто бывает полезно встретиться с этой неразберихой лицом к лицу (как, например, в работе хореографа Мигеля Гутьерреса 2019 года «Этот мост называется моей задницей», в которой Гутьеррес пытается преодолеть «представление о том, что небелые художники всегда работают с содержанием [то есть с политикой идентичности], а белые художники работают исключительно с формой и линией»; или привычка самой Силлман оставлять юмористические политизированные зины в галереях, где выставляются ее абстрактные картины).

Желание заставить абстрактное (а впрочем, и любое другое) искусство подчиняться перспективе так называемой политики идентичности может быть удушающим. Но, как подсказывает загадка в названии книги Инглиша «Как увидеть произведение искусства в полной темноте», всё ещё сложно избавиться от привычных предсказуемых и упрощенных реакций, основанных на идентичности (такие реакции, например, по словам Инглиша, вызывает всё абстрактное искусство Черных художников: «зашифрованная артикуляция свирепой гордости расы в ожидании расшифровки»), при этом не воплощая идею о том, что если бы мы могли просто преодолеть все раздражающие различия в положении и статусе, то нам бы открылись настоящие субъекты искусства. Тем более что этот образ мышления снова рискует утвердить устаревшую иерархию, в которой универсальность господствует над частностью, абстракция над фигуративностью, а величественное белое над неоднородным цветным. Фокус заключается в том, чтобы обнаружить неожиданные способы отказаться от правил, перевернуть игру и остаться в живых ради универсальности Сезера, «богатой деталями и тонкостями, богатой подробностями и особенностями, глубиной каждой из них в отдельности и их совместным сосуществованием».

ЭСТЕТИКА ЗАБОТЫ – ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА – РЕПАРАТИВНОЕ, РЕДУКТИВНОЕ – СЛОВА, КОТОРЫЕ РАНЯТ – КОПЫ В ГОЛОВЕ – КУДА? – МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО / Я НЕ МОГУ – СТРАХ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ХОЧЕТСЯ – СВОБОДА И ВЕСЕЛЬЕ – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗАБОТА – ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО

За несколько лет до приглашения обсудить ту самую «эстетику заботы», меня пригласили принять участие в другой дискуссии, посвященной писательницам, которая все-таки состоялась. Участникам и участницам было предложено ответить на два вопроса. Первый: «Могут ли писательницы влиять на социальное воображение таким образом, чтобы внести положительные изменения в нашу психо-сексуальную организацию?». Разумеется, подумала я (даже если и вздохнула про себя, увидев бесконечное стремление к пользе и положительности, и даже не пытайтесь меня убедить, что психо-сексуальная жизнь может быть организована). Второй вопрос: «А должны ли они? Или это очередная версия материнства, ограничивающая женщин?». «Нет конечно», – подумала я.

В тот момент я отмахнулась от «еще одной версии материнства», потому что посчитала, что это ненужное стереотипное веяние в концепции обязательств. Годы спустя я всё еще (или снова) думаю об этом. Отчасти потому, что успела стать матерью; но также это связано с волной современной философии и теории, в которой на первый план вышли проблемы долга, взаимозависимости и обязательств, частично восходящие к Левинасу, который, по словам Саймона Кричли, «выдвигает радикальное заявление о том, что мое отношение к другому – не какая-то благосклонная доброжелательность, сострадательная забота или уважение к автономии другого, а навязчивый опыт ответственности, который подавляет меня своей тяжестью… Короче говоря, левинасианский этический субъект – травматический невротик».

Когда я одну за другой вижу идеи этой невротической, очевидно многоликой персоны, чья ответственность за заботу о другом вытесняет первичность самой себя, я непрестанно поражаюсь, как большая часть этих наблюдений игнорирует материнство, которое буквально было их сокровищницей на протяжении тысячелетий, либо превращает его в метафору. Левинас описывает этическую ответственность как «подобие материнского тела», «которое вынашивает Другого, не становясь им или ею» [курсив мой – М.Н.][65]65

В этом вопросе на меня повлияла статья Лизы Гюнтер «„Подобно материнскому телу“».

[Закрыть]. В эссе «Истощение и энтузиазм» Фервурт двигается в ту же сторону, когда описывает политику, основанную на «чувстве долга перед другими», в качестве примера приводя цитату художницы Анники Эрикссон, которая отмечает, что «для матери (когда ваш ребенок нуждается в вас) нет слова „нет“».

Я пишу это, а мой телефон лежит рядом с клавиатурой, так что, если у моего сына снова поднимется температура, я всё брошу и пойду к нему. Если и когда мой телефон зазвонит – конечно, слова «нет» не будет, что заставляет задуматься – для кого существует, существовало, возникало когда-либо это «нет», кому введение этой концепции кажется таким радикальным? (Я написала эти слова за годы до пандемии; теперь я провела месяцы, находясь рядом с сыном, иногда он сидел у меня на коленях, пока я пыталась писать.) В стране, живущей кредитами, переработками и разграблением сферы социальных услуг и взаимоотношений, я бросаю вызов каждому: найдите мне мать – лучше бедную, перегруженную работой, небелую мать – которая никогда не слышала о «неизмеримом долге» или о вытеснении собственного «я» из-за «навязчивого опыта ответственности, который давит на нее своим весом».

Учитывая повсеместное подавление, некритическую валоризацию или недостаточную теоретизацию материнства, я благодарна Мотену за комментарии, которые он дал в интервью, опубликованном в конце книги «Недосообщества»: «Вы не сможете подсчитаете, сколько мы должны друг другу. Это невозможно. Всё устроено принципиально иначе. На самом деле, цифры настолько экстремальны, что, вероятно, дестабилизируют саму социальную форму или идею „друг друга“. Но именно к этому ведет нас Эдуар Глиссан, когда говорит, что значит „дать свое согласие на то, чтобы не быть одиноким“. И если вдуматься, это своего рода дочерняя и преимущественно материнская связь. Когда я говорю „материнская“, я предполагаю возможность общей социализации материнства». Я тоже вижу такую возможность и во многом возлагаю на нее надежды (если под «социализацией» Мотен подразумевает перераспределение тягот и преград, которые до сих пор ассоциируются с материнством). Это перераспределение, по сути, и является смыслом аналогии, которая подчеркивает, что забота и ответственность могут и должны распространяться отдельно от материнского тела и биологических связей (соответственно, через «Другого»).

Проблема этой аналогии в том, что она продолжает старинную традицию видеть в материнском идеализированную модель бескорыстной заботы, которая имеет мало общего с опытом самих матерей, что усложняет картину. Не говоря уже о том, что восприятие заботы о других исторически и психологически связано с дезинтеграцией, поражением, неудачей, неравенством и принуждением. Если мы откажемся от образа матери как образца и олицетворения бескорыстной заботы, то неизбежно столкнемся с психологическими и политическими последствиями тысячелетней феминизации этого труда и недовольством, порожденным этой моделью в тех, кто предположительно с успехом ее воплощает.

Раз «согласие на то, чтобы не быть одиноким» является в сущности – или по аналогии – материнской связью, то интересно сопоставить это наблюдение с предостережением Жаклин Роуз, которое она приводит в своей книге «Матери: эссе о любви и жестокости»: «Не стоит недооценивать садизм, который могут спровоцировать матери». Такая динамика частично происходит из-за того, что мы присваиваем материнской функции дополнительную обязанность проявлять безграничную, безусловную, бескорыстную любовь и заботу по отношению к другому, без оговорок и обид, в условиях социо-политических, экономических или психологических систем, которые только усложняют или делают ее проявление невозможным. Очевидно, это невозможно, поэтому Роуз пишет: «Матери всегда терпят поражение… Не нужно воспринимать эти провалы как катастрофу, это нормально». Каждый день материнства в той или иной степени напоминает о вездесущем призраке неадекватности. Например, сегодня я открываю электронную почту и вижу сообщение от французской журналистки, которой давала интервью неделю назад; она пишет, что у нее есть всего лишь один дополнительный вопрос, который, как выясняется, звучит так: «Вы сказали, что забираете сына из школы каждый день или только иногда?» Можно только догадываться о том, зачем ей это знать, но суть кажется достаточно ясной: за эстетической или интеллектуальной заботой любой матери всегда охотится призрак недостаточно хорошей заботы о своем ребенке – замечание, (я с осторожностью должна обратить на это внимание) редко адресованное художникам– или писателям-отцам, которые если забирают ребенка из школы хотя бы раз в неделю, уже вызывают бурю восхищения[66]66

Честно говоря, корреспондентка, хотя и непреднамеренно, сосредоточилась на той самой проблеме, на которую давно указывали Нэнси Фрейзер, Венди Браун и Элизабет Уоррен в своей книге «Ловушка двойного дохода»: если родители работают или как-то иначе участвуют в общественной жизни, то кто, черт возьми, забирает детей из школы? В стране, преданной дефициту социальных услуг, приватизированной семейственности и гендерному разделению труда, которое больше не функционирует в условиях экономики (по крайней мере) двойного дохода, большинство семей вынуждены ежедневно сталкиваться с подобными вопросами, решая их остроумными и порой не самыми адекватными способами. Деньги, очевидно, играют здесь ключевую роль. Фрейзер описывает это так: по большей части «сейчас у нас двойная организация работы в сфере ухода и заботы, в условиях которой те, кто может позволить себе помощь по дому, просто платят за нее, а те, кто не может – изо всех сил заботятся о своих семьях, часто занимаясь оплачиваемой работой по уходу за первой группой, и часто получая за это очень, очень маленькую зарплату, и при этом практически не получая никаких гарантий защиты». COVID-19 выявил и опустошил даже эту прекарную и несправедливую организацию оказания помощи: см. статью Деб Перельман «В экономических условиях COVID-19 у вас может быть либо ребенок, либо работа. Не может быть и того и другого».

[Закрыть].

Думаю, я хорошо понимаю, что журналистка хотела от меня услышать. Тем не менее я предпочла не отвечать. Уверять кого-то в том, что матери способны «делать всё», – значит позволить моей поразительной привилегированности скрыть то мучительное бремя, с которым многие сталкиваются в своих попытках выстроить достойную жизнь; это также свидетельствует о неуважении к неизбежности материнской дилеммы и материнских неудач. Один из уроков этих дилемм и конфликтов заключается в том, что проявлять (или получать) заботу приятнее, полезнее, и, может быть, даже более нравственно, когда она кажется (или является) добровольной. Когда речь идет о заботе, то различие между добровольным и принудительным часто бывает более размытым, чем нам бы хотелось.

Перенос этих вопросов в сферу искусства через некритическую валоризацию заботы без сомнения вносит свой вклад в мое «фу!», поскольку предполагает, что искусство (сфера, в которую женщин допустили лишь мгновение назад в контексте истории человечества) должно стать еще одним местом, где женщины должны бороться с уже феминизированной, матернализированной обязанностью заботиться и исцелять, иначе их упрекнут в подражании токсичным, маскулинным формам свободы, если они будут настаивать на «более широких и разнообразных» способах самовыражения и проявления преданности. Мое «фу» было непосредственным, потому что я и мать, и дочь одновременно: мне знакомы радости и трудности, связанные с желанием и необходимостью полностью посвятить себя чьим-то потребностям, с одной стороны, и с желанием и необходимостью отделить и отстаивать свое «я» – с другой. Это означает, что мне знакомы гнев, страх и боль, которые испытывает ребенок, когда он понимает, что никто, даже идеальная мать, не может защитить его от страдания, а также гнев, страх и боль, которые испытывает мать, когда сталкивается с тем же самым с другой стороны. (Вот почему картины Мадани из серии «Дерьмовые мамы» так непривычны и великолепны, ведь впервые в истории живописи «дерьмо-мамам», сделанным из дерьма, пусть и нарисованного краской, и «дерьмовым мамам», плохим мамам выделили так много места для игр.)

В ситуации, описанной выше, нет выбора. Но можно перенести не проработанную версию этой ситуации в сферу искусства. Неверно, непродуктивно и несправедливо настаивать на фантазии о том, что нам не придется проходить через какие-то трудности в жизни или страдать, если мы будем окружены достаточно хорошей заботой (со стороны художника, куратора, музея, университета, учителя и так далее). В худшем случае такая модель может запустить беспощадный садизм, который только и ждет своего часа, как только дело доходит до материнства[67]67

Интерес к темам материнства и межрасовой эмпатии, вызванный «делом Шутц», был особенно болезненным и поучительным: в портрете Тилла, в выбранном для него названии – «Открытый гроб», – Шутц поместила себя в обстоятельства, схожие с обстоятельствами Мэми Тилл, матери Эммета, которая настояла на том, чтобы Эммет был похоронен в открытом гробу, чтобы «весь мир увидел, что они сделали с [ее] ребенком». Такая установка выглядела еще более тревожной после того, как из-за разразившейся полемики Шутц предложила новую подпись к картине в музее Уитни, где говорилось: «Я не знаю, что значит быть Черной в Америке. Но я знаю, что значит быть матерью». Исключение того, каково это – быть Черной матерью, подчеркивает сложность, если не сказать невозможность, веры в материнство как общую категорию опыта. Секстон развивает этот взгляд, когда пишет: «[Шутц] забывает, что ее межрасовая материнская симпатия к Тиллу-Мобли не смягчает того факта, что она – белая женщина, изобразившая Черного мальчика, убитого, как известно, по инициативе белой женщины. Ее эмпатия неразрывно связана с этой инициативой».

[Закрыть]. Существует также опасность, что забота будет сведена к уступчивости, защите и исправлению вместо того, чтобы быть диалогом о потребностях, который предполагает признание силы другого; сопротивление искушению дать все ответы; неизбежные неудачи и разочарования; допущение того факта, что мы можем желать для других совсем не того, чего они сами желают для себя; и освобождение пространства для боли, индивидуации и конфликта, которые не приводят к разрушению или потере основополагающей убежденности в общности и любви.

В конце своего ключевого эссе «Живот мира: заметки о труде Черных женщин» Саидия Хартман называет уход, который Черные женщины обеспечивали со времен рабства до эпохи наемного труда с ее мнимой эмансипацией, «добровольно-принудительным». Это поэтическое противоречие подчеркивает, сколько заботы было вырвано у Черных женщин за их же счет и сколько они сами продолжали отдавать, невзирая ни на что: «Очень важно, что формы заботы, близости и поддержки, эксплуатируемые расовым капитализмом, не сводятся к нему и им не исчерпываются». Хартман поясняет, что этот парадокс характерен для сексуального и домашнего труда Черных женщин и не может быть адаптирован под политический лексикон, в том числе лексикон Черного рабочего. Тем не менее, «добровольное принуждение» указывает на более широкую динамику заботы, которая заслуживает нашего внимания.

Забота и принуждение часто связаны, отделить их друг от друга непросто, а иногда и вовсе невозможно. Это не значит, что нам не нужно стараться, чтобы принуждения стало меньше; это непрерывная работа по упразднению и социализации материнского. Но поскольку от некоторых аспектов этого парадокса мы никогда не избавимся, недостаточно просто гиперболизировать привычные, часто левые утверждения о том, что наше спасение лежит в освобождении от темных оков потребностей и восхождении к светлым просторам свободы, равно как и превозносить потребности, заботу и обязательства вместо нее[68]68

См. книгу Мартина Хэгглунда «Эта жизнь: светская вера и духовная свобода», где Хэгглунд (вслед за Марксом) утверждает, что основа более справедливого демократического социалистического общества заключается в установлении разницы между «царством свободы» и «царством необходимости», расширении первого и сокращении потребностей второго. Неудивительно, что современные философы, такие как Берарди или Хэгглунд, прибегают к такому разделению и относят «искусство» к царству свободы. Но поразительно, что Хэгглунд беззаботно поместил туда же и заботу о детях. (Его аргумент состоит в том, что уход за детьми, хотя иногда и обременительный, есть «самоцель» и, следовательно, является, скорее, проявлением «преданности», чем «необходимостью». На что матери всего мира, от призванных на домашнюю службу до тех, у кого нет адекватного доступа к репродуктивным правам, и тех, кто трудятся, потому что в пакте бытовой преданности не существует слова «нет» скажут: «Как-как?» Не удивительно, что на 443 страницах книги Хэгглунд почти ни разу не цитирует женщин-мыслительниц, а в указателе не найти «беременности» или «материнства», хотя есть немалое количество упоминаний «отцовства [родительства]».) Даже если его видение опирается на бинарность нужды и свободы, Хэгглунд признает, что «отказ от общественно необходимого труда не является разумной целью свободной жизни, поскольку сам вопрос о том, где проходит граница между нуждой и свободой, должен оставаться актуальным для любого, кто стремится к свободной жизни». Я считаю, что этот вопрос выигрывает, если рассматривать его вместе с расовой и сексуальной историей, которая формирует самое его основание.

[Закрыть]. Первое вызывает в памяти слишком знакомую схему, в которой самодостаточность и независимость ценятся выше доверия, услуги и слабости; последнее открывает дверь для всевозможных нереалистичных и неэффективных требований, предъявляемых к себе и к другим, и уводит нас в невеселый мир взаимозависимости, стыда и повинности.

Внутренняя необходимость, побуждающая некоторых заниматься искусством, очевидно, отличается от внешнего требования зарабатывать себе на хлеб; в этом и заключался основной аргумент Маркса, когда он отделяет «царство свободы» от «царства необходимости» и соотносит неотчужденные формы труда с первым, а эксплуатацию человека со вторым. Несомненно, на это же различие опирался и Берарди, когда так рассердил Силлман своим преклонением перед «неработающими» (хотя я готова поспорить, Силлман согласилась бы, что «не спать всю ночь… ради того, чтобы „улучшить“ картину маслом» сильно отличается (и вряд ли в худшую сторону) от двойной смены в Target; она говорит о том же, подчеркивая, что живопись – «не является отчужденным трудом или товаром»)[69]69

Вопрос о том, как именно классифицировать эстетический труд, на протяжении многих лет оставался предметом споров, причем сами художники придерживаются разных взглядов. Некоторые, например, современная группа W.A.G.E. («Работающие художники и всемирная экономика») полностью согласны с представлением о художнике как о «рабочей силе» или «культурном работнике» и требуют компенсации за службу по «превращению мира в более интересное место» (такая точка зрения перекликается со взглядами «Коалиции работников искусства» времен вьетнамской войны, Федерального художественного проекта «Нового курса» Рузвельта или даже бесконечно критикуемого Национального фонда искусств). Другие яростно сопротивляются ассимиляции эстетического труда в капиталистическом дискурсе и склонны считать его чем-то противостоящим или стоящим отдельно от рыночной логики (что гораздо проще, если никто не платит за вашу работу).

Несмотря на чудовищно раздутый на высших уровнях арт-рынок – фарс, заваленный международными ярмарками и коллекционерами-миллиардерами, что привело многих к убеждению, будто искусство является контрреволюционным занятием для 1 %, факт остается фактом: большая часть созданных произведений не продается, а если и продается, то цена их редко соответствует справедливой оценке вложенных усилий и потраченного времени. В общественном сознании, однако, зачастую встречается обратное представление: искусство магическим образом превращает бытовые предметы – писсуар, брызги краски, банан, приклеенный скотчем к стене, – в возмутительное, чрезмерное богатство. Такое случается. Но столь же часто (если не чаще) искусство скорее напоминает поэзию, которая лишает ценности материал, с которым соприкасается. Как выразился поэт Чарльз Бернштейн, «пустой клочок бумаги обладает определенной экономической ценностью. Если вы напечатаете на нем стихотворение, его ценность утрачена». Подробнее об этом см. по-прежнему актуальное исследование Льюиса Хайда «Дар», в котором Хайд обходит бинарность переоцененного/недооцененного и рассматривает искусство как явление, играющее двойную роль, одновременно циркулирующее в неотчужденной, нетоварной экономике дара и в отчужденной, товарной рыночной экономике. При этом статус искусства как «дара», данного художнику непознаваемой силой, и «дара», преподнесенного художником миру, и делает искусство искусством. См. также пересмотр этого вопроса в «Иметь и быть доступным» Юлы Бисс.

[Закрыть]. И всё же я не считаю рвотные позывы Силлман, вызванные таким разделением, недопониманием. Я слышу в них сопротивление жесткой классификации, желание настоять на том факте, что, когда мы занимаемся искусством (или являемся матерями), мы часто не понимаем, что делаем. Мы никогда не можем быть уверены в том, что это: потребность, досуг, принуждение, сделка, свобода или подчинение, – вполне возможно, всё сразу или по очереди. Силлман самой трудно описать этот процесс: «Так чем же мы занимаемся? Я бы сказала, что мы ищем ту самую хрупкую вещь, которая называется неловкостью», и ее затруднение становится ярким напоминанием о том, что чаще всего мы остаемся в дерьме – по словам Силлман, заниматься искусством – значит «пытаться перерабатывать мир, точно так же как ваша пищеварительная система перерабатывает пищу». Такую переработку не нужно приучать к эмансипации, репарации или обязательствам. Она может быть признаком того, что мы живы – или, по меньшей мере, были живы когда-то.

2. Баллада о сексуальном оптимизме

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ НАМ РАССКАЗЫВАЮТ —

СВОБОДА ОТ + СВОБОДА НА —

ТАЛАНТЛИВЫЕ И СМЕЛЫЕ —

ТЕМНЫЕ КОМНАТЫ – КВИР-УРОКИ —

ВСЕГДА ВОПРОС ВЛАСТИ —

У МОЕГО ТЕЛА НЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ТВОИМ —

ПРАВДИВЫХ ИСТОРИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ —

МИФ О СВОБОДЕ —

ДРУГОЕ НАСТОЯЩЕЕ

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ НАМ РАССКАЗЫВАЮТ – СВОБОДА ОТ + СВОБОДА НА – ТАЛАНТЛИВЫЕ И СМЕЛЫЕ – ТЕМНЫЕ КОМНАТЫ – КВИР-УРОКИ – ВСЕГДА ВОПРОС ВЛАСТИ – У МОЕГО ТЕЛА НЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ТВОИМ – ПРАВДИВЫХ ИСТОРИЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ – МИФ О СВОБОДЕ – ДРУГОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Я начну со вступительной части одного эссе, которое называется «Отмена секса: против сексуального оптимизма», опубликованного в 2012 году под инициалами C. E., за пять лет до того, как появилось движение, позже известное как #MeToo. Я начну с него, потому что изложенные в нем взгляды по большей части мне не близки, но отражают нынешние настроения:

История, которую нам рассказывают:

Вы на волоске от сексуальной свободы; она здесь, в вашем распоряжении. От вас требуется лишь найти или создать ее. Если раньше мы были уродливыми, теперь мы можем стать красивыми… Вы пережили травму, но вы можете восстановиться, просто держите себя в руках. Это работа, которую придется выполнить, но это правильная работа. Работайте над своим стыдом, возможно, даже сражайтесь с теми, кто стыдит вас, и тогда вы станете свободны. В конце концов, вы станете цельной и вернете себе удовольствие, дарованное вам природой. Человек имеет право трахаться и испытывать оргазм. Не стесняйтесь делать это со своим телом, потому что это хорошо. Феминистки и сторонники сексуальной свободы знали об этом, поэтому их движению пришел конец. В наши дни об этом уже знают Cosmo и Опра, а значит, знают все. Секс – это хорошо, а удовольствие всесильно, и именно это спасет нас от боли…

Когда-то настаивать на том, что секс является необходимым или попросту доступным благом, было радикально и маргинально, но теперь это основная, институционализированная идея. Вовсе не претендуя на радикальность, она одновременно является идеологией патриархата и большинства его противников, разрозненного, разнородного набора дискурсов, объединенных общей целью. Это оптимизм, который настойчиво и жестоко возвращает нас к работе над сексом.

Я не разделяю этого оптимизма.

Если сексуальная свобода стала ничем иным, как жестоким требованием «возвращения к работе над сексом», если кажется, что этот мандат исходит от каждого, от инцелов до Бейонсе, от радикальных квир-персон до «бывших феминисток второй волны с бордовой помадой и дешевым мелированием» (как недавно выразились о межпоколенческой феминистской войне), то я понимаю, почему может казаться жизненно важным отвергнуть эту идею. Но C. E. не просто отвергает давление, заставляющее ее быть сексуальной. Этот протест против сексуального оптимизма означает отказ от любой связи между сексом и освобождением, исцелением, добродетелью, расширением прав или политикой. Эта позиция безразлична к тому, исходит ли такой оптимизм из феминистких, гетеро-/мейнстримных или квир-кругов. Императив «желанию сексуальной свободы необходимо учиться» можно найти и на страницах Cosmo, и у квир-философа Поля Пресьядо (в данном случае это и есть Пресьядо), но так или иначе его встречают сопротивлением или отказом[70]70

Несмотря на «секс-позитивную» репутацию многих квир-персон, такой подход создает важный прецедент в квир-теории: Лорен Берлант и Ли Эдельман годами задавались вопросом, «что бы это значило, думать о сексе или даже желать секса без оптимизма». См. их книгу «Секс, или Невыносимое».

[Закрыть].

Эссе С. Е. было опубликовано в научном журнале, но масштаб рассказанной в нем истории намного шире. Чаще всего это нравоучительные переработки разнообразной феминистской и квир-истории последних десятилетий. И всё ради того, чтобы прийти к выводу (как, например, в 2019 году это сделала Мойра Донеган, в своем переосмыслении деятельности Андреи Дворкин), что «окончание сексуальных войн не привело к раскрепощению мира, как того ожидали феминистки вроде [Эллен] Уиллис. Вместо этого на смену продуманной про-сексуальной точке зрения, которую отстаивала Уиллис, пришел более индивидуалистический и компромиссный подход к правам женщин, который акцентирует внимание не на проекте „освобождения“ второй волны, а на упрощенной, менее амбициозной и более дружелюбной к рынку идее „расширения прав“. Со временем сексуальная открытость третьей волны стала столь же назойливой и безразличной в своем продвижении всех аспектов сексуальной культуры, как и некоторые феминистки, настроенные против порнографии, осуждавшие сексуальные практики в условиях патриархата». В журнале Nation журналистка Джоанн Выпиджевски продолжает эту мысль и напоминает о людоедской силе капитализма: «Что нам принесла сексуальная революция, кроме негативных последствий? Капитализм подавил, поглотил этот освободительный импульс, занялся массовым производством секса и при этом обесценил образование и многообразие реальностей; сторонники освободительного движения были то ли слишком зажаты, то ли слишком раздражены, чтобы противостоять ему. Остался симулякр свободы: с одной стороны, воплощения востребованной рынком женской сексуальности, протестующие против объективации; с другой – легионы обычных парней, открывающих электронные письма с призывами: «Стань больше, не кончай дольше, будь тем зверем, которого она всегда хотела»[71]71

Донеган и Выпиджевски пишут о гетеросексуалах, но их аргументы против мейнстримной гей-культуры и «пинквошинга» предлагают похожую критику: «[Гей-прайд] – по сути коммерческая реклама». «Гардиан» приводит цитату одного гея в статье 2016 года: «Слишком гетеросексуальный, слишком белый и слишком гей-корпоративный: почему не все квир-персоны участвуют в прайде Сан-Франциско»: «Я это называю ООО „Гей“. Мы – очередной доступный для заказа товар». Джасбир Пуар выводит эту идею на уровень глобальной политики в своей книге «Террористический ассамбляж: гомонационализм в квир-эпоху» (2007), где связывает ассимиляцию гомосексуальных людей и консюмеризм с белизной, западным империализмом и войной с терроризмом, объединяя «гомосексуальность с провоенной, проимпериалистической повесткой США», которую Пуар называет «гомонационализмом».

[Закрыть].

Есть много веских аргументов о негативных последствиях, ассимиляции, границах индивидуального расширения прав и коммодификации этого освободительного импульса. Добавьте массу историй, рассказанных в рамках движения #MeToo – свидетельств широко распространенных, непрекращающихся случаев сексуальных домогательств и насилия, и станет ясно, почему некоторые чувствуют необходимость в отказе от риторики освобождения, сдержанно описывают чудовищные и распространенные отношения (гетеро)сексуальной власти и сожалеют об идиотизме тех людей, которые, пусть и из добрых побуждений, приветствуют сексуальную открытость и думают, что смогли что-то изменить, но по разным причинам так и не справились с этой задачей.

Но это тоже история, и слишком крупные вложения в нее чреваты серьезными издержками. Характерной чертой этой истории, возможно, является даже не ее правдивость как таковая, а разочарование, которое она открывает, чувства предательства и фрустрации, которые она выражает, ее первобытный крик о несправедливости, которая всё ещё мучает нас, паранойя, выраженная в нежелании быть пойманной на наивной вере в мечту о «сексуальной свободе», которую распространяют те, кто когда-то был достаточно глуп, чтобы поверить в нее, будь то из личных или общественных побуждений. Это разочарование можно также рассматривать как нечто естественное для логики освобождения, поскольку чрезмерная вера в моменты освобождения (особенно когда они пережиты когда-то в прошлом или кем-то другим) по сравнению с современными практиками свободы (которые должны осуществляться нами – пусть не в совершенстве – в настоящем) неизбежно приводит к разрушению надежды на то, что кто-то где-то мог и должен был добиться нашего освобождения (или поддержать его), но потерпел неудачу. Возможно, как гласит история, нам даже хуже от чужих усилий, поскольку теперь мы вынуждены устраиваться на руинах их мечты, в антиутопическом разочаровании. Этот нарратив может быть почти религиозным в своей скорби по потерянному Эдему и поиске виноватых. (Он может быть особенно болезненным, если исходит из феминистских кругов и предоставляет еще одну возможность обвинить праматерей в том, что они были недостаточно хороши, или пожалеть их за то, что навалившиеся на них силы оказались слишком мощными, чтобы им противостоять.)

Если сексуальный оптимизм означает всеобщую убежденность в том, что секс, желание и удовольствие по сути своей хороши, целительны, способны придать сил, несут в себе политический заряд и вообще представляют собой некоторое единое целое, я тоже отвергаю его. В том, чтобы превращать секс в центральный вопрос политической повестки, кроются серьезные изъяны; отчасти из-за его предполагаемой аморальной природы, отчасти потому что всё, что выдается за необходимость, неизбежно вызывает неприятие, а отчасти потому что значимость и важность секса разнится от человека к человеку и меняется в течение жизни. Заявление о том, что секс – однозначное благо, и его должно быть в нашей жизни больше, рано или поздно разбивается о знаменитую остроту квир-теоретика Лео Берсани: «Великая тайна секса в том, что большинству людей он не нравится». Более того, те, кто полагали, что оргазматроны Райха или квир-оргии приведут к гибели капитализма или фашизма, всегда недооценивали возможную связь между удовольствием, желанием, капиталом и властью (в отличие от Жиля Делёза и Феликса Гваттари: «Сексуальность повсюду – в том, как бюрократ ласкает свои досье, как судья вершит суд, как бизнесмен направляет потоки денег, как буржуазия измывается над пролетариатом и так далее… Флаги, нации, армии, банки связывают много людей»). И, Бог свидетель, капитализм обладает поразительной способностью «поглощать освободительный импульс» и добавлять Inc., как только первые леопарды ворвутся в храм, чтобы выпить до дна содержимое жертвенных сосудов.

Но в том-то и дело – мы это уже проходили и не раз. Ничто не остается в авангарде навсегда; нужно продолжать движение. Если бы пришлось судить о возможностях эмансипаторного (или просто ценного) опыта по тому, были ли какие-то его элементы присвоены, осквернены, вызывали ли они какую-то негативную реакцию или были лишены своего радикального значения, проданы, куплены, выведены на рынок и т. д. – то вся жизнь прошла бы без какого-либо ощущения открытия, изобретения, развития или избавления. Популярная, спонсируемая корпорациями массовая культура всегда будет казаться «симулякром свободы» или «рыночным представлением о „расширении возможностей“», потому что она и есть товар, а не то пространство, где, рискну предположить, проходит большая часть нашей настоящей эротической жизни.

Я считаю, что те, кто жил до нас, сделали свою работу, и их победа была настоящей. (В возрасте пятидесяти лет, за год до смерти от цирроза печени, Сильвия Ривера в своей речи, посвященной событиям в «Стоунволле», обратилась к членам Клуба латиноамериканских геев Нью-Йорка: «В тот вечер мы были полны решимости стать независимым свободным сообществом, которым и стали. Знаете, я заменю „мы“: Вы обрели свою независимость и свою свободу в ту самую ночь. У меня же как ни хрена не было, так и нет. Но я всё ещё борюсь, я всё еще продолжаю борьбу».) Они не смогли – поскольку этого не может никто – создать мир, в котором живые освобождены от бремени и благословения действенной свободы. Вопреки легкомысленным заявлениям, которые нередко появляются в Твиттере или авторских колонках по всей стране, наша альтернатива – это не раз и навсегда счастливая и освобожденная сексуальность vs. «Рассказ служанки». Мы можем и должны стремиться к созданию условий, более подходящих для воплощения свободы, которые по Фуко (и Арендт) состоят в создании пространства, увеличении степени возможности и уменьшении степени господства. Это не означает стремление к земле обетованной, где все отношения власти и возможное страдание покинули поле боя. Это особенно верно, когда речь заходит о сексе, поскольку наши сексуальные мотивы не всегда коренятся в стремлении к удовольствию или благополучию. По мнению писательницы Кэтрин Энджел, секс может подразумевать движение навстречу трудностям и преодоление боли. Если мы примем такое положение дел вместо того, чтобы настаивать на том, что самый успешный или этичный секс несомненно избавит нас от трудностей, боли или даже отвращения, то, возможно, у нас получится завоевать больше пространства для принятия собственного разнообразного «я», сексуального или какого-то иного.

Даже при самых благоприятных обстоятельствах нет – и не может быть – какого-то простого способа передать сексуальный опыт одного поколения или одного тела другому. У каждого из нас есть собственные тело, разум, история и душа, с которыми нам предстоит познакомиться, со своими необычными предпочтениями, замешательствами, травмами, апориями, наследием, ориентациями, чувствительностью, способностями и побуждениями. Все эти особенности невозможно познать за одну ночь, год или даже десятилетие. Более того, полученное знание не остается неизменным на протяжении всей жизни (даже на протяжении одних отношений или одной встречи). Никто из нас не рождается с навыком управлять своими сексуальными влечениями и разочарованиями; никто из нас не рождается с навыком справляться с различными ограничениями, преследованиями и допущениями сексуальной свободы, которые общество заготовило для нас еще до нашего рождения. Мы можем бороться с пагубными нормами и законами, ограничивающими нашу сексуальную и репродуктивную свободу; мы можем создавать поколения людей, которые будут реже подвергаться травмам, преследованиям или ранить себя в связи с гендерной принадлежностью или сексуальной ориентацией; мы можем просвещать друг друга о взаимности и способах общения, о расположении клитора и различиях, выходящих за рамки гендерной бинарности; мы можем бросить себе вызов и принять «доброкачественную сексуальную вариативность» (выражение женщины-теоретика Гейл Рубин о том, что всякое сексуальное поведение, пока оно добровольно, по своей сути не лучше и не хуже другого). Вот лишь несколько подходящих вариантов для начала. Но каждый сексуальный контакт – особенно с партнерами, с которыми вы не занимаетесь сексом регулярно, но даже если и так – будет напоминать блуждание в лесу из-за фундаментальной непознаваемости нас самих и друг друга, а также открытого вопроса о том, к чему может привести любое новое взаимодействие.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?