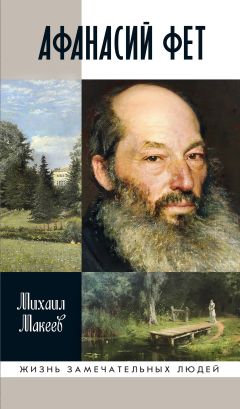

Текст книги "Афанасий Фет"

Автор книги: Михаил Макеев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Мысль издать новый сборник стихотворений пришла к Фету не позднее ноября 1846 года; по этому поводу Бржеский вел переговоры с какой-то одесской типографией. Решение печатать книгу в Москве было принято в начале марта 1847-го – видимо, по совету Григорьева. Поскольку книгу приходилось издавать за свой счет, поэт решил прибегнуть к подписке среди офицеров и херсонских помещиков, а также расширить круг подписчиков с помощью друзей. «Я издаю все мои стихотворения вместе… Я еще не объявлял об этом нигде публично и не объявлю до поступления книги под станок типографский, но собираю частную подписку для соображения числа требуемых экземпляров. В последнем случае обращаюсь с моею просьбою и к тебе. <…> Цена за билет 28 [копеек] серебром. Разумеется, что издание будет на веленевой бумаге и проч. У меня уже разобрано билетов 400. Неужели Кавказ не возьмет билетов 100?»[211]211

ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 593–594.

[Закрыть] – писал Фет 5 марта Я. П. Полонскому.

Возможно, сначала Фет не считал необходимым свое присутствие в Москве для издания сборника, полагаясь на Григорьева, однако затем решил заняться делами лично, для чего был вынужден просить отпуск. Летом и в начале осени, в самое напряженное время службы, получить отпуск было практически невозможно, сделать это было реально только в конце сентября. Вопреки сообщению поэта, в это время полком командовал Кнорринг, отношения с которым у корнета Фета были менее теплые, чем с его предшественником Энгельгардтом и сменившим его в апреле 1848 года Бюлером. Тем не менее длительный отпуск удалось получить (возможно, под предлогом каких-то служебных надобностей или еще по какой-то придуманной Фетом причине), и 27 сентября 1847 года Фет выехал из расположения полка. После короткого визита в Новоселки он прибыл в Москву – видимо, 22 ноября – и остановился на старом месте, у Григорьевых: «Как будто бы ничто со времени нашей последней встречи и не случилось. Аполлон после странствований вернулся из Петербурга и занимал по-прежнему комнатки налево, а я занял свои по правую сторону мезонина»[212]212

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 494.

[Закрыть]. Возможно, впервые покинувшему полк и больше двух лет не бывавшему в Москве Фету было приятно ощущать себя ненадолго вернувшимся в беззаботное студенческое время.

В реальности изменилось многое; обстоятельства, сопутствующие встрече друзей, делают фетовское описание в значительной степени неправдоподобным. Дело не только в том, что оба приятеля изменились: Фет, хлебнувший армейской жизни, конечно, не был тем же ленивым студентом, а Григорьев не только превратился в критика, журналиста, успел издать свой единственный поэтический сборник (1846), пережить несчастную любовь, изведать нужду. Гораздо существеннее было то обстоятельство, что Григорьев, получив отказ от предмета его страстной любви Антонины Федоровны Корш, вышедшей замуж за Кавелина, женился на ее сестре Лидии почти накануне приезда старого товарища, 12 ноября. Это не могло не отразиться на быте Григорьева; вряд ли прежняя жизнь в мансарде была для него возможна. Впрочем, отношение Аполлона к стихам друга оставалось таким же восторженным, как в студенческие годы, и он согласился участвовать в отборе произведений для нового сборника и составлении его композиции.

Пребывание в Москве продлилось несколько более двух недель и было посвящено почти исключительно хлопотам по будущей книжке. Действовать нужно было энергично – времени было мало. Подписка также оказалась не слишком щедрой, собственных «свободных» денег у Фета было мало. Приходилось экономить на всём. Для переписывания стихов набело наняли бывшего учителя погодинского пансиона Павла Павловича Хилкова, из-за беспробудного пьянства впавшего в нищету и явившегося к своим работодателям в прорванных сапогах, из которых выглядывали босые ноги, но писавшего «необыкновенно четко, проворно, грамотно и толково»[213]213

Там же. С. 488.

[Закрыть] и взявшего дешево. Цензор, профессор Московского университета Василий Николаевич Лешков, чьи лекции Фет совсем недавно посещал, взялся «по знакомству» быстро прочесть рукопись, и после того как некоторые сомнения были преодолены (обычно тем, что эти стихотворения были уже напечатаны, а следовательно, вполне благонадежны), 14 декабря 1847 года дал разрешение на ее издание. О печатании книги Фет договорился в типографии Николая Степановича Степанова, находившейся в его доме на Молчановке. Держать корректуру и рассчитаться с издателем взялся опять же Аполлон Григорьев, которому автор оставил отложенные на это деньги.

Фет также заглянул к Погодину, чтобы временно позаимствовать у него те старые номера «Москвитянина», где были напечатаны стихотворения, смутившие Лешкова; возможно, побывал и у Шевырева, чьим покровительством по-прежнему дорожил. Зашел он и к Боткину – вероятно, чтобы показать ему подготовленный сборник (сам Фет пишет, что уже тогда ценил его мнение) и подготовить критические суждения о готовой к выходу книге. У Боткина он неожиданно встретил актера Мочалова, которым так восхищался в студенческие годы и которого теперь не узнал в совершенно заурядном человеке, каким знаменитый артист выглядел вне сцены: «кудрявом с легкой проседью», «среднего роста», «в поношенном фраке»[214]214

Там же. С. 490.

[Закрыть]. Напоследок поместив в «Московском городском листке» объявление о скором – в конце января следующего года – выходе в свет своей книжки, Фет в январе вернулся, опять через Новоселки, где снова пробыл совсем недолго, в полк, уверенный, что вскоре станет автором уже второй поэтической книги. Однако жизнь опять распорядится иначе.

Любовь

Двадцать седьмого января 1848 года Фет вернулся из отпуска в штаб корпуса, где и продолжил службу. Дела, по всей видимости, обстояли неплохо: исполнение не сильно хлопотных вне смотров и маневров обязанностей сулило достижение, пусть и не такое скорое, утерянного и желанного социального статуса; литературная карьера тоже продвигалась, и сборник, который вот-вот должен был выйти из печати, видимо, представлялся важным вкладом в нее. Но воцарившееся спокойствие вскоре начали омрачать первые тревоги и неудачи. Стихотворный сборник никак не выходил, и попытки связаться с отцом и сыном Григорьевыми не давали никакого результата. Их молчание вызывало у Фета нарастающие тревогу и раздражение. В письме всегда благоволившему к нему Шевыреву от 10 июня 1848 года он просил развеять их: «Не откажите уведомить меня хоть в двух словах, что же сталось с этой несчастной книгой, за которую и деньги были отданы, и все казалось в порядке, а затем, несмотря на все мои просьбы об уведомлении меня Григорьевым-стариком, я до сих пор решительно не знаю, отчего нет про книгу ни слуху, ни духу»[215]215

ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 62.

[Закрыть]. Шевырев ничего не выяснил. Но пока можно было считать, что задержка вызвана какими-то естественными обстоятельствами.

В середине апреля, обойденный по службе (должность полкового адъютанта, на которую он рассчитывал, получил поручик Крит), Фет подал рапорт о переводе в полк и был зачислен в третий эскадрон, расположенный в селе Стецовка той же Херсонской губернии. Впрочем, эту неудачу корнет принял стоически. В письме Борисову от 7–14 мая 1848 года (тот еще в начале февраля 1847-го вышел в отставку «по домашним обстоятельствам» и поселился в Фатьянове), высказывая недовольство тем, что его держали «черт знает для чего два года в штабе, разве для того, чтобы обзавестись всем нужным для штабной и совершенно негодн[ым] для походной жизни», Фет подводит итог: «Будь что будет, мне и в полку хорошо»[216]216

Там же. С. 76.

[Закрыть]. Так отчасти и было: у него сложились отличные отношения с командиром эскадрона штабс-ротмистром Алексеем Алексеевичем де Коннором (О’Коннором), заядлым охотником, любителем рисовать карикатуры на однополчан (имевшим, правда, один недостаток – страстное желание играть на скрипке, ненавистной Фету с детства, впрочем, инструментом он не злоупотреблял и редко мучил уши корнета своей «какофонией»); они жили вместе и вели общее хозяйство. Отчасти эскадронный командир опекал молодого подчиненного: его «мальчик» готовил «отличные борщи и бульоны и превосходно жарил битки, ростбифы и картофель. Из недалекой полтавской деревни Оконора (так в оригинале. – М. М.) его ключница присылала нам всякого рода соленья и варенья»[217]217

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 410.

[Закрыть]. Армейские и литературные события в целом не выводили жизнь из привычного равновесия. По-настоящему тревожными были новости «политические», приходившие из-за границы.

В те месяцы, когда Фет ожидал выхода своей книги и ответа на рапорт о возвращении в полк, Европа была охвачена революционным брожением, кульминацией которого стало свержение во Франции короля Луи Филиппа и установление республики Луи Бонапарта. Мы не знаем, насколько пристально Фет мог следить за событиями, к которым было приковано внимание всего образованного российского общества, но почти наверняка можно сказать, что ни одна из противоборствовавших сторон не вызывала его особенного сочувствия; потрясшее русскую либеральную интеллигенцию подавление восстания рабочих в Париже в июне 1848 года, скорее всего, также не встретило у него горячего отклика. Ставшие результатом стремления правительства оградить Россию от проникновения европейских идей гонения на оппозиционную печать, начавшие печально известное «мрачное семилетие» цензурного террора, вряд ли обеспокоили Фета-поэта – на его литературной судьбе они явно не отразились, а тем, на кого могли обрушиться, он, скорее всего, тогда уже не сочувствовал, к тому же, находясь вдалеке от культурных центров, вряд ли хорошо представлял себе состояние дел в журналах.

Зато революционные события в Европе грозили затронуть его как офицера. Николай I демонстрировал готовность предложить законным правительствам военную помощь (так и произошло летом 1849 года, когда русская армия под командованием генерал-фельдмаршала И. Ф. Паскевича приняла решающее участие в разгроме венгерских революционных сил). О возможности «западного похода» свидетельствовала, вызывая у Фета тревогу, начавшаяся передислокация русских войск к западным границам империи. Коснулась она и Орденского полка – он был переведен в Александрийский уезд той же Херсонской губернии. Третий эскадрон, в котором служил Фет, разместился в селе Красноселье. Фет вспоминал: «Нам, т. е. эскадронному командиру ротмистру Оконору, корнету Романовичу и мне, отведен был казенный эскадронный домик, состоявший из довольно просторной кухни, передней, маленькой гостиной и просторной комнаты, которую я в видах уважения к эскадронному командиру уступил под спальню Оконору, а сам поместился в гостиной, которая была так мала, что между двумя ее голландскими печами моя походная железная кровать не помещалась, а надо было поставить ее наискосок. Но в виду предстоявшей, быть может, зимовки эти две печи и влияли на мой выбор комнаты. Комнаты, о которых я говорил, обращены были окнами на сельскую улицу…»[218]218

Там же. С. 415.

[Закрыть] Слухи об участии резервных корпусов в европейских событиях не оправдались, полк остался в Красноселье, и в этой узкой гостиной Фету пришлось прожить еще больше полугода.

«Когда переход наш из Стецовки в Красноселье был уже решен, Бржеский при свидании сказал мне: – Там вы будете в недалеком соседстве от Михаила Ильича Петковича, женатого на моей родной сестре, Елизавете Феодоровне. Они очень милые и радушные люди и будут сердечно вам рады»[219]219

Там же. С. 414.

[Закрыть], – рассказывает Фет в мемуарах. Почти сразу после расквартирования на новом месте Фет нанес визит Петковичам в их имении Федоровка, и они вполне оправдали рекомендацию Бржеского. Поэт стал регулярно посещать гостеприимный дом. Время проходило весело и живо: гости приезжали обедать, оставались до вечера, а часто и ночевали; устраивались танцы – среди гостей было немало дам и барышень, неплохо музицировавших. Непринужденной атмосфере содействовал веселый нрав хозяина – охотника рассказать какую-нибудь занимательную историю из своей службы в Орденском полку. Среди гостей у Петковичей часто можно было встретить отставного кавалерийского генерала сербского происхождения, участника разнообразных войн России еще со времен Суворова Козьму Федоровича Лазича (в мемуарах он назван Лариным) с двумя дочерьми. Старшая, Надежда – «замечательная красавица брюнетка»[220]220

Там же. С. 418.

[Закрыть] – была женой ротмистра Буйницкого, служившего в Стародубовском полку принца Петра Ольденбургского, входящем в тот же резервный корпус, что и Орденский полк. Младшая была не замужем. Ее настоящее имя – Мария Лазич – Фет никогда не называл, в его воспоминаниях она названа Еленой.

В то время, когда они познакомились, ей было 25 лет: «Меньшая Ларина Елена… мало участвовала в шумном веселье подруг и, будучи великолепной музыкантшей, предпочитала играть на рояли (так. – М. М.) для танцующих. Большого роста, стройная брюнетка, она далеко уступала лицом своей сестре, но зато превосходила ее необычайною роскошью черных с сизым отливом волос. Насколько Надежда Буйницкая была резва и проказлива, настолько Елена Ларина была сдержанна»[221]221

Там же. С. 422.

[Закрыть]. Они встретились у Петковичей скорее всего в сентябре 1848 года; затем знакомство продолжилось уже в доме самих Лазичей в их имении Анновка. «30 сентября плясал у Петковича, а 1-го ноября, если оторвусь от Красноселья, буду плясать у генерала Лазича. Меня туда просили»[222]222

ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 81.

[Закрыть], – сообщал Фет Борисову в письме от 19–29 октября 1848 года. Сближение молодых людей началось на Рождество 1848 года, а к следующему февралю превратилось в сильное чувство.

Фет уже пережил несколько амурных историй: влюбленность в цыганку, наивное романтическое чувство к гувернантке, «демонический» роман с «Офелией». В своих воспоминаниях он сообщает о флирте с уездными дамами и барышнями, однако в последних случаях дело никогда не заходило по-настоящему далеко: «Меня привлекало общество прелестных женщин; но я чуял границу, которую я при сближении с ними не должен был переступать… я ясно понимал, что жениться офицеру, получающему 300 руб. из дому, на девушке без состояния, значит необдуманно или недобросовестно брать на себя клятвенное обещание, которого не в состоянии выполнить»[223]223

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 424.

[Закрыть]. В случае с Марией здравый смысл и чутье Фету не помогли и многие границы оказались перейдены.

Чувство Фета к Лазич было сильнее, чем в предыдущих случаях. «Я тоже встретил существо, которое люблю – и что еще глубоко уважаю»[224]224

ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 86.

[Закрыть], – написал он 9 марта 1849 года Борисову, который в это время, безответно полюбив его подросшую сестру Надежду, переживал тяжелую драму. Мария была непохожа на других барышень ее возраста и социального положения. Она была не просто красивой, но и «развитой», обладала широким кругозором, имела необычные для ее круга стремления. Может быть, важнее всего для Фета была ее любовь к литературе и искусству. Он вспоминает: «…во время пребывания в Елизаветграде Лист умел оценить ее виртуозность и поэтическое настроение. Перед отъездом он написал ей в альбом прощальную музыкальную фразу необыкновенной задушевной красоты». Эта фраза, по собственному признанию поэта, вдохновила его на стихотворение «Какие-то носятся звуки…», где она стала какой-то цыганской «песней разлуки», соединяя в щемящую гармонию дорожную пыль и почтовую коляску с «нежной лаской» и «несбыточной любовью». Фет был изумлен обширным знакомством Марии с его любимыми поэтами. Искусство, по признанию самого Фета, сыграло в их отношениях решающую роль: «Ничто не сближает людей так, как искусство вообще – поэзия в широком смысле слова. Такое задушевное сближение само по себе поэзия. Люди становятся чутки и чувствуют и понимают то, для полного объяснения чего никаких слов недостаточно»[225]225

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 432.

[Закрыть].

Эта связь любви с поэзией и музыкой придавала чувствам особенную глубину и красоту, но она же заставила Фета пересечь ту границу, на которой он успешно удерживался раньше, отделяющую легкий флирт, приятное времяпрепровождение, легкую влюбленность от серьезной и глубокой привязанности, непреодолимой потребности быть вместе. В мире реальности 1849–1850-х годов всё было достаточно просто: любовь между молодым человеком и барышней либо должна привести к браку, либо попросту не должна возникать. Поэтому, пока в дело не вмешивалось искусство, Фету было легко, помня, что он младший офицер со скромным жалованьем, зависящий от присылки денег из дома, постоянно помнить об этой границе и не переходить ее. Искусство же либо игнорирует, либо презирает всякие границы. И Фет неожиданно для себя позволил поэзии взять верх над жизнью, над собственными эмоциями, как будто увлекся в реальности тем идеалом, который стремился воплотить в своей лирике, – чистой любви, находившейся в гармонии с природой, а не с общественными нормами (как в стихотворении «Я пришел к тебе с приветом…»).

Поэзия, окрашивавшая чувства влюбленных, сообщала им духовный характер. Их встречи происходили в основном в доме Петковичей, что не давало отношениям перестать быть платоническими. Эта «невинность» отношений, видимо, удовлетворяла Фета, служа полноценной заменой чувственности. Влюбленные оставались на уровне «бесед», но за этими беседами стояло абсолютное взаимное обладание; они были единственным, но абсолютно полноценным выражением любви: «Оценила ли добрейшая Елизавета Федоровна из племянниц своих более всех Елену, искала ли Елена отдохновения от затворничества в доме брюзгливого отца и уроков, которые вынуждена была давать младшей сестре, на строптивость и неспособность которой по временам горько жаловалась, но только при дальнейших посещениях моих Федоровки я в числе и немногих гостей встречал Елену. Казалось, что могли бы мы приносить с собою из наших пустынь? А между тем мы не успевали наговориться. Бывало, все разойдутся по своим местам, и время уже за полночь, а мы при тусклом свете цветного фонаря продолжаем сидеть в алькове на диване. Никогда мы не проговаривались о наших взаимных чувствах. Да это было бы совершенно излишне»[226]226

Там же. С. 432–433.

[Закрыть].

Возможно, со стороны Марии это было не совсем так. Их отношения имели и другую, помимо лирической поэзии, «литературную основу», которая, видимо, была ближе уже Лазич: любовь к популярным тогда романам Жорж Санд (Авроры Дюдеван): «Но главным полем сближения послужила нам Жорж-Занд с ее очаровательным языком, вдохновенными описаниями природы и совершенно новыми небывалыми отношениями влюбленных. Изложение личных впечатлений при чтении каждого нового ее романа приводило к взаимной проверке этих ощущений и к нескончаемым их объяснениям»[227]227

Там же. С. 431.

[Закрыть]. Какие конкретно романы читали влюбленные и какими впечатлениями и суждениями обменивались, мы не знаем – к тому времени Дюдеван написала уже много книг, в которых прославлялась свободная любовь, брак же объявлялся институтом условным и часто враждебным подлинному чувству. Романы французской писательницы имели огромное влияние на русское общество; ею восхищались Белинский, Герцен, Боткин и их единомышленники-западники. Одной из последних новинок был роман «Лукреция Флориани» (1847), в котором в качестве положительной героини выведена итальянская актриса, имевшая пятерых любовников. «Социальные» романы Жорж Санд переводили «свободную любовь» из поэтического идеала в общественный, в принцип реальной жизни. Видимо, эти идеи определяли отношение Марии Лазич к любви и браку. Похоже, она была готова на многое, и практически никакие отношения между девушкой и молодым человеком не казались ей запретными. Решимся предположить, что Мария как-то выражала неудовлетворенность духовным характером отношений и прямо или косвенно предложила Фету окончательную близость независимо от того, приведет ли она к венцу.

Несмотря на его собственный интерес к романам Жорж Санд, принять такое предложение для Фета оказалось невозможным. Именно в этом случае, когда он имел дело с по-настоящему любимой девушкой, он не считал себя вправе сделать ее своей любовницей. Возможно, ее предложение заставило Фета опомниться от чрезмерного идеализма. Он уже перешел дотоле запретную для него границу, позволив себе привязаться к другому человеку, ставшему будто частью его собственной души, но не мог переступить еще и эту. Фет оказался более консервативен, чем Мария, и видел проблему там, где она видела ясность. Для него единственным шансом обрести с ней окончательную близость был брак.

При этом брак был невозможен. Для Фета, постоянно нуждавшегося, радовавшегося весьма небольшим доходам, по-прежнему зависевшего от скромной материальной помощи Афанасия Неофитовича, не имевшего формальных прав на наследство, места для идеализма не было: оставаясь бедным офицером, жениться на бесприданнице, какой была Лазич, означало погубить жизнь обоих. «Это существо стояло бы до последней минуты сознания моего передо мною – как возможность возможного для меня счастия и примирения с гадкою действительностию. Но у ней и у меня ничего нет – вот тема, которую я развиваю и вследствие которой я ни с места», – пишет он Борисову 9 марта 1849 года. «Я встретил девушку – прекрасного дома и образования – я не искал ее – она меня, но судьба – и мы узнали, что были бы очень счастливы после разных житейских бурь, если бы могли жить мирно, без всяких претензий на что-либо. Это мы сказали друг другу – но для этого надобно как-либо и где-либо? Мои средства тебе известны – она ничего тоже не имеет…»[228]228

ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 86–87, 91.

[Закрыть] – повторяет он в письме другу от 18–29 мая того же года.

Фет был готов пожертвовать военной службой (а значит, надеждами на дворянство) ради того, чтобы добыть необходимые для семейной жизни средства. Но что могло стать альтернативой? Чтобы найти «хлебную» статскую должность, нужны были связи и рекомендации; в любом случае до того, как доходы станут стабильными, должны пройти годы. Нужно было искать другой выход. В письме от 10 апреля 1849 года, сравнивая свои чувства к Лазич с чувствами Борисова, безответно влюбленного в его сестру Надежду, Фет пишет: «Ты, кажется, решительно не в состоянии понять меня, потому что ты еще не дошел до тех моментов, до которых я и морально, и физически дошел, – да и не дай Бог тебе приобретать подобной опытности… не могу выбросить из рук последнюю доску надежды и отдать жизнь без борьбы, хотя бы эта борьба была мучительней самой смерти». Эту надежду поэт возлагал на помощь Афанасия Неофитовича. Не надеясь получить средства прямо от «отца», Фет построил план, основанный на том, что Шеншин еще при жизни мог бы выделить часть наследства брату Василию, на чью поддержку Афанасий рассчитывал больше. В письме от 18–29 мая он сообщал Борисову: «Брат Вася… хотел для меня сделать многое, я в это не вхожу, это его дело. Я бы их не стал никого беспокоить моею особою – но если бы Батюшка отделил его, чего, конечно, не будет, то, зная брата, я уверен, что он в деревне не усидит, а если бы он, приблизительно сообразившись с доходом его части, отдал мне ее на поселию, положивши мне хотя 11/2 тысячи, которые без глаз пропадут даром, то я наверное бросил бы шататься черт знает где и нашел бы, может быть, покой»[229]229

Там же. С. 89, 91.

[Закрыть]. Этот план, как и предполагал Фет, не удался, Афанасий Неофитович наверняка не мог одобрить женитьбу на бесприданнице и не стал делить свое имение.

Фет попытался схватиться еще за одну соломинку, надеясь уже на помощь верного друга. Узнав, что Борисов собирается продать Фатьяново и отправиться в Петербург, а затем на военную службу на Кавказ в надежде излечиться от несчастной любви или погибнуть, влюбленный предлагает товарищу по страданиям план: «Слушай: ты хочешь продать Сухотину Фатьянову (так. – М. М.) и очистить 20 т[ысяч рублей] с[еребром], на которые будешь получать, как говори[л], по 6 процентов, т. е. 1200 руб. ассигн[ациями]. Не всё ли тебе равно, от кого ты ни будешь получать эти деньги, поэтому я задумал вот что. Пускай деревня на бумаге будет твоей собственностию, а ты возьми от меня 5 т[ысяч] по контракту на 2, на 3 года, как хочешь, на случай неурожая даже деньги на уплату тебе за два года у меня в кармане… а если по истечении этого срока ты всё-таки будешь настаивать на том, чтобы продать его, то уж тогда я его куплю у тебя и дело с концом, в таком случае я при первой возможности бросил бы глупую службу и переехал есть грибы в Фатьянову…»[230]230

ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 95.

[Закрыть] Но и этот план своеобразной аренды имения на льготных условиях не был реализован – Борисов передумал его продавать.

Провалились и другие, не менее отчаянные проекты. К середине 1850 года Фет смирился с мыслью, что рассчитывать на скорое достижение уровня доходов, достаточного, по его представлениям, для того, чтобы кормить семью, надежды не было, а следовательно, не была возможна и женитьба на Марии. В письме Борисову из Новогеоргиевска от 1 июля 1850 года Фет признал поражение: «Я не женюсь на Лазич – и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений, она передо мной чище снега – прервать неделикатно и не прервать неделикатно – она девушка…» Смирившись, Фет оставляет планы отказаться от военной службы и даже начинает находить в ее рутинности лекарство от сердечных ран. В том же письме он сообщает Борисову: «Не умею тебе объяснить того беспокойного чувства, которое живет во мне по поводу стечения всех обстоятельств моего теперешнего быта. Тут служба срочная, ответственная, мелочная, тут разные материальные заботы, а тут еще этот несчастный Гордиев узел любви или как хочешь назови, который чем более распутываю, все туже затягиваю, а разрубить мечом не имею духу и силы. <…> Знаешь, втянулся в службу, а другое всё только томит, как кошмар… Ехать домой, бросивши службу, – я и думать забыл, это будет конечным для меня истреблением»[231]231

Там же. С. 101.

[Закрыть].

В ситуации, в которой невозможны (во всяком случае для Фета) физическая любовь и брак, когда любовь состоит из одних, пусть и пронизанных поэзией, разговоров, постепенное охлаждение было неизбежным. Ему способствовало увеличение расстояния между возлюбленными: после вызвавшего тревогу молодого корнета похода, связанного с венгерскими событиями, 10 июня 1849 года Орденский полк двинулся дальше на запад, но дошел только до Ново-Миргорода той же Херсонской губернии, а в сентябре того же года вернулся в Новогеоргиевск, от которого до имений Петровича и Лазича было далеко. Свидания с Марией прекратились, отношения свелись к интенсивной переписке: Фет предлагал расстаться, Мария просила не оставлять ее. «Если я искренно жаловался своему другу Алексею Федоровичу на кого-либо, то только на себя, не находящего никакого исхода тому томлению, которое выражалось в письмах хорошо знакомой им девушки. Она не менее меня понимала безысходность нашего положения, но твердо стояла на том, что, не желая ни в каком случае выходить замуж, она, насильственно порывая духовное общение, только принесет никому не нужную жертву и превратит свою жизнь в безотрадную пустыню», – вспоминал поэт. По совету Бржеского Фет съездил в Федоровку, где гостила Мария, чтобы «постараться общими силами развязать этот Гордиев узел». «Конечно, восторженная наша встреча не повела ни к какой развязке, а только отозвалась на нас еще более тяжкою и безнадежною болью…»[232]232

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 527.

[Закрыть] Бесконечно тянуться это не могло. Чувство проходило само, и одновременно Фет как будто намеренно стремился убить его в себе почти нарочитым прагматизмом. В последних числах сентября 1850 года он едва ли не всерьез рассматривает предложение брата своего зятя Матвеева жениться на его свояченице в Болхове. «…Она-де богата. Хорош бы я был, помчавшись за химерой в Болхов без денег и проч. Нет, подобные предприятия не по нашим средствам», – сообщал Фет воевавшему на Кавказе Борисову в письме от 28–30 сентября из Новогеоргиевска. В начале декабря 1850 года он делится с тем же адресатом новыми душевными порывами: «Отчего я так страдаю – не знаю. Может быть оттого, что тайно порываюсь найти где-нибудь мамзелю с хвостом тысяч в 25 сереб[ром], тогда бы бросил всё»[233]233

ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 105, 107.

[Закрыть].

Окончательный разрыв Фета с Марией Лазич произошел в конце (возможно, в ноябре) 1851 года. Говорит о нем как об уже свершившемся факте Фет в письме Борисову от 9 декабря. Как именно это случилось, из письма узнать нельзя. Видимо, всё произошло само собой. Роман завершился бы в общем безболезненно, не оставив столь значительного следа в душе Фета, если бы не его неожиданная и трагическая развязка в начале 1852 года, о которой поэт узнал позднее от Петковича: «– А Лена то! – Что? что? с испугом спросил я. – Как! воскликнул он, дико смотря мне в глаза; вы ничего не знаете? И видя мое коснеющее недоумение, прибавил: да ведь ее уже нет! она умерла! И, Боже мой, как ужасно!»[234]234

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 543.

[Закрыть]

История, сообщенная Петковичем, была трагическая. Мария, по-прежнему незамужняя, давала уроки младшей сестре. Утомленная упрямством ученицы, она любила ложиться на диван с папироской, когда не одобрявший этой привычки отец не мог ее заметить. «Так в последний раз легла она в белом кисейном платье и, закурив папироску, бросила, сосредоточивая внимание на книге, на пол спичку, которую считала потухшей. Но спичка, продолжавшая гореть, зажгла спустившееся на пол платье, и девушка только тогда заметила, что горит, когда вся правая сторона была в огне. Растерявшись при совершенном безлюдьи, за исключением беспомощной девочки сестры (отец находился в отдаленном кабинете), несчастная, вместо того чтобы, повалившись на пол, стараться хотя бы собственным телом затушить огонь, бросилась по комнатам к балконной двери гостиной, причем горящие куски платья, отрываясь, падали на паркет, оставляя на нем следы рокового горенья. Думая найти облегчение на чистом воздухе, девушка выбежала на балкон. Но при первом ее появлении на воздух пламя поднялось выше ее головы, и она, закрывши руками лицо… бросилась по ступеням в сад. Там, пробежав насколько хватило сил, она упала совершенно обгоревшая, и несколько времени спустя на крики сестры прибежали люди и отнесли ее в спальню. Всякая медицинская помощь оказалась излишней, и бедняжка, протомясь четверо суток, спрашивала – можно ли на кресте страдать более, чем она?»[235]235

Там же. С. 544.

[Закрыть] Страшный конец Марии, о котором поэт узнал, когда его чувство к ней, возможно, еще не умерло, навсегда превратил эту историю в душераздирающую драму. В письме Борисову в октябре 1852 года Фет признался: «Я ждал женщины, которая поймет меня, и дождался ее. Она, сгорая, кричала: “Au nom du Ciel sauvez les letters”, – и умерла со словами: он не виноват – а я. После этого говорить не стоит. Смерть, брат, хороший пробный камень. Но судьба не могла соединить нас»[236]236

ЛН. Т. 103. Кн. 1. С. 111.

[Закрыть].

История, в которой жизнь пыталась превратиться в поэзию, не оставила в это время почти никаких следов в творчестве Фета. Рана, нанесенная несбывшимися надеждами на счастье и трагической развязкой, будет ждать своего часа, когда, отодвинутая в далекое прошлое, переставшая причинять нестерпимую боль и тем самым отделившаяся от реальности, в позднем творчестве поэта она будет преобразована в одно из проявлений трагической красоты мира.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?