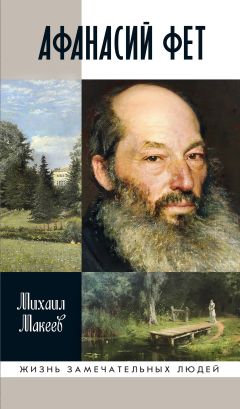

Текст книги "Афанасий Фет"

Автор книги: Михаил Макеев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Пансион Погодина

Проведя у Крюммера почти три года, переходя из класса в класс и не получая от Шеншина никаких сведений о своей дальнейшей судьбе, Фет, скорее всего, полагал, что и впереди его ждет типичный путь выпускника пансиона – поступление в Дерптский университет; перейдя в первый класс (у Крюммера велся обратный отсчет – первый класс был выпускным), он готовился переселиться в «педагогиум» – комнаты, где жили будущие абитуриенты. Однако неожиданно в конце декабря 1837 года в Верро приехал Афанасий Неофитович. Он остановился в гостинице, вызвал к себе пасынка и, осведомившись о его успехах в игре на фортепиано (пришлось сознаться, что никаких занятий не было), объявил, что «решено не оставлять» его «в таком отдалении от родных, а везти в Москву для приготовления в университет». Как обычно, никакими объяснениями своего решения Афанасий Неофитович не затруднялся, а Афанасий, как всегда, не решился беспокоить его расспросами. «На другой день мы были уже в кибитке и через Петербург доехали в Москву»[104]104

Там же. С. 116

[Закрыть], – вспоминал Фет. В Москве Шеншин снова посетил Н. П. Новосильцева и по его совету решил до вступительных экзаменов, которые должны были состояться в июле, поместить юношу в пансион Погодина, в котором тот и водворился в январе 1838 года после чрезвычайно легкого экзамена.

Владелец пансиона, профессор Московского университета Михаил Петрович Погодин – значимая фигура для русской культуры, литературы и науки: историк, литератор, автор нашумевшей трагедии «Марфа, Посадница новгородская», неутомимый публицист, общественный деятель, близкий сначала к любомудрам, а затем к славянофилам, издатель значимых литературных журналов, знакомый Пушкина и Гоголя. В то время его слава и авторитет были едва ли не в зените (уже скоро его университетские позиции начнут подрываться новым поколением молодых профессоров). Романтическую пылкость и преданность литературе и науке, верность идеалам Просвещения Погодин сочетал с любовью к материальным благам и деньгам, с помощью которых эти блага можно приобрести. Видимо, именно последним и было вызвано решение Погодина в 1830 году, после прекращения существования знаменитого университетского Благородного пансиона (в котором воспитывались когда-то В. А. Жуковский и братья А. И. и Н. И. Тургеневы), открыть свое заведение для юношей, желающих восполнить пробелы в знаниях, необходимых для поступления в Московский университет.

В то время, когда Фет стал его воспитанником, пансион располагался в купленной зимой 1835 года Погодиным усадьбе князя Щербатова на Девичьем поле в излучине Москвы-реки, к северу от Новодевичьего монастыря. Усадьба протянулась от переулка к храму Саввы Освященного почти до Плющихи. Всего в ней было шесть построек. С правой стороны был расположен главный дом – деревянное строение с мезонином, с зеленой крышей и стеклянным восьмигранным куполом, в анфиладе которого находился легендарный кабинет владельца, наполненный старинными и редкими книгами, гравюрами и манускриптами. К дому примыкал огромный сад, «начинавшийся лужайкою с беломраморною посредине вазой. Далее шла широкая и старинная липовая аллея до самого конца сада с беседкой из дикого винограда»[105]105

Там же. С. 118.

[Закрыть]. В этой же стороне находился живописный заросший пруд. В левой части располагались все основные усадебные строения, жилые и хозяйственные. Остальная часть усадьбы приносила небольшую ренту: примыкающая к саду земля сдавалась под огороды соседям, угловой флигелек арендовал лавочник, торговавший всякой всячиной, в том числе съестным. В левом флигеле Погодин разместил пансион, в котором проживали единовременно до десяти учеников. Там же поселился Фет – в квартире, состоявшей из передней и комнаты с одним окном, выходившим на Девичье поле. Делить апартаменты пришлось с неким Чистяковым, уже пытавшимся поступить в университет, но не принятым по младости лет и вынужденным снова засесть за учебники и латинские переводы.

К самому Погодину и его пансиону Фет всю жизнь будет относиться с глубокой иронией, сомневаясь, что подробное описание его «едва ли будет назидательно»[106]106

Литературное наследство (далее – ЛН). Т. 103. А. А. Фет и его литературное окружение. Кн. 1. М., 2008. С. 828.

[Закрыть]. В погодинском заведении всё разительно отличалось от пансиона Крюммера. Если второе по царившему духу было типично немецко-протестантским, то первое, решимся сказать, было глубоко русским. Вместо жесткой дисциплины и требовательности к успехам в науках, культивировавшимся в Верро, в Москве было полное равнодушие к тому и другому. В объявлении о приеме Погодин писал:

«Присмотра беспрерывного, какой наблюдается в пансионах, Профессор на себя не берет, и потому под руководством его могут успеть только надежные молодые люди, прилежные и скромные; прочие будут тратить только время понапрасну. Детей малолетних моложе пятнадцати лет он не принимает. Ни в какие сношения с родителями не входит, по причине недостатка времени и других своих занятий, кроме тех случаев, когда сам почтет то за нужное. За успехи он не отвечает. В экзаменах никакого благоприятствующего участия не принимает, а напротив, старается быть строже к своим пансионерам. О всех подробностях родители и родственники могут расспросить самих пансионеров, а сам он отказывается от всех объяснений и разговоров. Кому угодно отдать к Профессору своего сына или родственника, тот благоволит прочесть сие объявление, и более сообщить и обещать он ничего не может. О всех сих неудобствах он почитает обязанностию предупредить кого следует, чтобы не обещать, чего выполнить не может. Плата назначается за каждого пансионера 1500 [рублей] асс[игнациями] в год. Взнесенная сумма ни в каком случае назад не возвращается. Пансионер должен иметь столовый прибор, который остается. Студенты платят от 1500 до 800, смотря по состоянию. Одним словом, молодые люди живут только, как на квартире, и я наблюдаю только за ходом их занятий с учителями. Ни за поведение, ни за успехи я не отвечаю. Для этого родители благоволят брать свои меры, например приставить к ним верных дядек и т[ому] под[обное]»[107]107

Цит. по: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина: В 22 кн. Кн. 4. СПб., 1894. С. 202–203.

[Закрыть].

Видимо, дело велось в точности так, как сообщалось в этом пронизанном духом экономии (даже столовые приборы пансионеры должны были принести с собой) документе. Дисциплина и распорядок сводились к запретам курения и ночных прогулок по городу (оба, впрочем, легко нарушались пансионерами), необходимости посещать занятия и совместным обедам и ужинам, бывшим в распоряжении матери хозяина Аграфены Михайловны, отличавшейся, по выражению Фета, «крайней бережливостью» (в другом месте своих воспоминаний он выражается прямее – «грязной скупостью»), приводившей в смущение даже его самого: кормили пансионеров преимущественно картофелем в обед и кашей на ужин. Завтрака не давали, сами ученики посылали прислугу за «незатейливыми съестными припасами (калачами, дешевой паюсной икрой, колбасою и медом)»[108]108

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 125.

[Закрыть] к «Николаше», сыну хозяина лавочки, размещавшейся в угловом флигеле.

Вопросам нравственного воспитания, столь важным у Крюммера, Погодин также не придавал большого значения. За поведением юношей, родители которых не испугались погодинской рекламы и внесли от 800 до 1500 рублей, следил обанкротившийся золотых дел мастер Рудольф Иванович, в основном старавшийся «навязать своим воспитанникам оставшиеся на руках недорогие перстни с дешевыми сибирскими камнями, о которых он говорил с внушительной похвалой»[109]109

Там же. С. 118.

[Закрыть]. Не на высоте было и преподавание. Пансионеров обучали «тем предметам, кои требуются университетом, т. е. Закону Божию, языкам: русскому, греческому, латинскому, немецкому, французскому, истории, географии, математике и физике»[110]110

Цит. по: Барсуков Н. П. Указ. соч. Кн. 4. С. 202.

[Закрыть]. На учителях тоже экономили: их было немного, и набирали их по принципу «ценою подешевле». Историю преподавал Иван Дмитриевич Беляев, прозванный учениками «хромбесом»; другой Беляев (его имя и отчество нам неизвестны), ведший латынь, заслужил прозвище «черненького». Единственным учителем, за которым Фет признавал определенное достоинство и в мемуарах назвал его милым, был обожавший дорогие духи и модное платье математик Павел Павлович Хилков, у которого он даже бывал в гостях. Учителя ничего не могли дать Фету: по Закону Божию он был приготовлен чередой новоселковских семинаристов, математика и география были пройдены в Верро, видимо, в объеме, достаточном для поступления в университет. Латинист, увидев, как Фет переводит «Энеиду» с листа, сам отказался его учить. Словом, учеба была профанацией: учителя относились к своему делу халатно, готовить уроки не требовалось, за успеваемостью никто не следил.

В общем, пансион, содержавшийся высокоученым и знаменитым профессором, никакого вклада в интеллектуальное развитие Фета не сделал и практически ничего не прибавил к знаниям, полученным в Верро. Не улучшали ситуацию и товарищи, представлявшие собой, по нелицеприятной характеристике поэта, «разновидное сборище тупиц всякого рода и вида»[111]111

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 118–119.

[Закрыть]. Пансионеры – вроде Тындоева, хваставшегося своими верблюдами, оставленными в Тифлисе, или склонного к идиотским шуткам Воропанова, или разгульного соседа Фета по комнате Чистякова, способного только к усердной долбежке, или беспутного сына известного сенатора и поэта Михаила Александровича Дмитриева, отданного к Погодину в надежде, что тот хоть как-то сможет укротить его буйный нрав, – интеллектуальных бесед между собой, конечно, не вели. Но у этого нового круга было свое преимущество перед воспитанниками Крюммера: благодаря его разношерстности здесь меньше значили сословные различия, и Фет мог существенно менее остро чувствовать свою деклассированность.

А за стенами пансиона был город, не сравнимый с захолустным Верро. Москва была настоящей столицей, как бы сейчас выразились, мегаполисом, наполненным соблазнами, от которых погодинское заведение защитить не могло. К тому же товарищи по пансиону как раз в отношении развлечений и удовольствий были настоящими экспертами. Ученику, уже почти достигшему совершеннолетия, легко было вечером вылезти в окно и отправиться, конечно, не в Румянцевскую библиотеку или в Малый театр, а в трактир или «полпивную», благо деньги для этого (опять же скорее всего благодаря неоскудевающей щедрости дяди) у Фета периодически появлялись. Его ночные приключения тоже принимали, можно сказать, специфически московский характер:

«Не одним примером долбления служил для меня, провинциального затворника, бывалый в своем роде Чистяков. При его помощи я скоро познакомился в Зубовском трактире с цыганским хором, где я увлекся красивою цыганкой. Заметив, что у меня водятся карманные деньжонки, цыгане заставляли меня платить им за песни и угощать их то тем, то другим. Такое увлечение привело меня не только к растрате всех наличных денег, но и к распродаже всего излишнего платья, начиная с енотовой шубки до фрачной пары. При этом дело иногда не обходилось без пьянства почти до бесчувствия»[112]112

Там же. С. 127.

[Закрыть].

Эта история первой любви не только показывает Фета неопытным юнцом, вырвавшимся из-под строгого надзора и пустившимся во все тяжкие, но и говорит о том, как возникло одно из самых важных для него эстетических увлечений, сыгравшее заметную роль в его будущих поэтических принципах.

Пение цыган в то время пользовалось популярностью у разных сословий – преимущественно у купечества, но и дворяне, главным образом офицеры, также попадали под их специфическое обаяние. Рестораны, славящиеся своими цыганскими хорами, – «Яр» и «Стрельна» – находились достаточно далеко от погодинского пансиона, на северо-западе Москвы, в Петровском парке и его окрестностях. В Зубовском трактире (вероятно, находившемся в районе одноименной площади) Фет имел дело не с самыми яркими представителями этой оригинальной культуры. Тем не менее впечатление она на него произвела сильное и покорила до конца жизни (уже на склоне лет поэт признавался, что власть «цыганских мелодий» над ним «всесильна»[113]113

Он же. Кактус // Фет А. А. Сочинения и письма. Т. 3. СПб., 2006. С. 127.

[Закрыть], и сам мог воспроизвести цыганский напев).

В то время цыгане исполняли русские народные песни и популярные романсы (таборные песни вошли в их репертуар позже), и их обаяние заключалось прежде всего в особенной манере исполнения. Цыганское пение было тем, что мы сейчас назвали бы популярной культурой: и тексты песен несравнимы по глубине содержания и поэтическому мастерству с поэзией Тютчева или Жуковского, и музыка проста и скорее ритмична, чем мелодична, и голоса исполнителей слабы и не так красивы, как голоса оперных певцов, а манера исполнения слишком «недисциплинированная», можно сказать, импровизационная. С простотой формы сочетается простота чувств, эмоций, которые тоже могут быть названы грубыми и примитивными по сравнению с теми, что выражены в оперной арии. В этом – источник успеха цыганского пения (как и популярной музыки в целом) у широкой публики, непросвещенной, не привыкшей понимать высокое искусство. Но в этом же секрет их притягательности и для искушенных людей, в том числе больших писателей (и Пушкин, и Лев Толстой не избежали увлечения цыганским пением). В таком искусстве особенно изощренные художники часто ценят именно его «непосредственность», естественность воплощения эмоций в звуках – не умствуя, не внушая никакой морали. И в этом смысле в цыганском пении Фет увидел то, что уже любил в «высокой» поэзии. Уже на склоне лет в рассказе 1881 года «Кактус» (это его единственный прозаический шедевр – художественная проза ему не удавалась) Фет философическим языком описывает впечатление, производимое на чуткого слушателя:

«Цыганские песни капризными вздохами врывались в нашу тишину.

Боже! думалось мне, какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное; почему же именно эта тоска дышит таким счастием? Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые идеи. И что, по правде, дают нам наши представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуловимою истиной»[114]114

Там же. С. 128.

[Закрыть].

То, что составляет смысл и сущность цыганской мелодии, есть и подлинная сущность высокого искусства:

«Кто жаждет истины, ищи ее у художников…

Этому, по крайней мере, верили в сороковых годах. Эти верования были общим достоянием. Поэт тогда не мог говорить другого, и цыгане не могли идти тем путем, на который сошли теперь. И они верили в красоту и потому ее и знали. Но ведь красота-то вечна. Чувство ее – наше прирожденное качество»[115]115

Там же.

[Закрыть].

Эта формула красоты – того, что «не приносит ни представлений, ни понятий», но на чьих «трепетных крыльях несутся живые идеи», – объединяющая Пушкина, Лермонтова и героиню фетовского рассказа цыганку Стешу, – и станет художественным идеалом Фета, который он пронесет через всю жизнь.

Большой поэт испытывает озарения где угодно; нет ничего удивительного в том, что идеал красоты открылся Фету в трактире. Так же и первый толчок к интеллектуальному развитию был дан ему в таком неподходящем для этого месте, как пансион Погодина. Однажды накануне вступительного экзамена, то есть скорее всего в июле 1838 года, в комнату Фета «вошел, прихрамывая, человек высокого роста, лет под 30, с стальными очками на носу, и сказал: “Господа, честь имею рекомендоваться, ваш будущий товарищ Иринарх Иванович Введенский”»[116]116

Он же. Ранние годы моей жизни. С. 130.

[Закрыть]. Судьба свела Фета с человеком неординарным. Классический разночинец, сын провинциального священника, учившийся сначала в Пензенской, а затем Саратовской семинариях, Введенский «без желания» поступил в 1835 году в Московскую духовную академию, откуда, сообщал Погодину профессор академии протоиерей Ф. А. Голубинский, был в 1838 году исключен за какой-то «несчастный случай, подавший повод к невыгодным о нем слухам»[117]117

Цит. по: Блок Г. П. Рождение поэта. С. 29.

[Закрыть]. (Если судить по тому образу, в котором Введенский предстает в воспоминаниях Фета, скорее всего, причинами исключения были пьянство и скандальная любовная история.)

Погодин по просьбе Голубинского принял Введенского учителем в свой пансион и помощником для издания «Всеобщей исторической библиотеки», которое начинал в это время, и помог ему без экзаменов поступить на второй курс историко-филологического факультета Московского университета. Недоучившийся семинарист был для Погодина отличным приобретением (особенно с учетом того, что ему, принятому «из снисхождения», не требовалось много платить). Бросалась в глаза его огромная ученость. По свидетельству Фета, «по латыни Введенский писал и говорил так же легко, как и по-русски, и, хотя выговаривал новейшие языки до неузнаваемости, писал по-немецки, по-французски, по-английски и по-итальянски в совершенстве, генеалогию и хронологию всемирной и русской истории помнил в изумительных подробностях»[118]118

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 131.

[Закрыть].

Но не ученость Иринарха, обещавшая блестящую академическую карьеру (которую он после долгих мытарств, преодолев бурсацкие пороки, побывав сотрудником журнала «Библиотека для чтения», и сделал – с 1842 года преподавал в военно-учебных заведениях в Петербурге, а под конец недолгой жизни стал «главным наставником-наблюдателем за преподаванием русского языка и словесности»), произвела огромное впечатление на Фета. Введенский, старше его на семь лет, имевший намного больший жизненный опыт, поселился в пансионе вместе с учениками и, несмотря на солидную разницу в возрасте, сблизился с ними. Каждый вечер они сходились у самовара в комнате Фета и Чистякова или в той, где поселился Введенский.

Старший товарищ обладал чрезвычайно острым умом. «Не только в тогдашней действительности, но и теперь в воспоминании не могу достаточно надивиться на этого человека. Не помню в жизни более блистательного образчика схоласта. Можно было подумать, что человек этот живет исключительно дилеммами и софизмами, которыми для ближайших целей управляет с величайшей ловкостью»[119]119

Там же.

[Закрыть], – вспоминал Фет.

Эта «схоластичность» сочеталась в Иринархе с готовностью ставить ум на высшее место среди человеческих качеств, что вело к нежеланию ничего принимать на веру, требованию, чтобы в основе любого утверждения лежали рациональные основания: «Позвольте, говорил он, услыхав самую несомненную вещь; такое убеждение требует доказательств; а их в данном случае не только нет, но есть множество в пользу противоположного». Такой ум неизбежно становился разрушительным, с помощью софизмов не оставлял камня на камне от верований и убеждений: «Так, первым рассказом его было, как он довел до слез в больнице сердобольную барыню, пришедшую к нему в комнату после пасхальной заутрени поздравить его со словами: “Христос воскрес!” “Вместо обычного ‘воистину воскрес’, – говорил Введенский, – я сказал ей: ‘покорно вас благодарю’. Озадаченная сердобольная назвала меня безбожником. ‘Не я безбожник, – отвечал я, – а вы безбожница. У вас не только нет Бога, но вы даже не имеете о Нем никакого понятия. Позвольте вас спросить, что вы подразумеваете под именем Бога?’ Конечно, я хохотал над всеми нелепостями, которые она по этому вопросу начала бормотать, и, убедившись, вероятно, в полном своем неведении, разревелась до истерики”»[120]120

Там же. С. 136, 131.

[Закрыть].

Потребность разрушать убеждения и верования других, не основанные на требованиях логики и разума, неизбежно вела к невозможности сформировать собственные, то есть к тому, что в своих воспоминаниях Фет назвал словом, появившимся в русском языке существенно позднее: «Оглядываясь в настоящее время на эту личность, я могу сказать, что это был тип идеального нигилиста. Ни в политическом, ни в социальном отношении он ничего не желал, кроме денег для немедленного удовлетворения мгновенных прихотей, выражавшихся в самых примитивных формах… Во всём, что называется убеждением, он представлял белую страницу»[121]121

Там же. С. 135.

[Закрыть]. Позднее, незадолго до своей преждевременной смерти в 1855 году, Введенский оказал огромное влияние на таких людей, как издатель радикальных журналов Г. Е. Благосветлов и знаменитый революционный критик и публицист Н. Г. Чернышевский; в этом смысле он и вправду является предтечей российского радикализма и нигилизма.

Введенский пробудил в молодом человеке потребность интеллектуальной работы, настоящего умственного развития. Фет не оставил подробного описания содержания бесед со старшим товарищем; но можно предположить, что и он стал объектом его интеллектуальной агрессии, постоянно подвергая сомнению всё то, что казалось юноше само собой разумеющимся. Именно разговоры с Иринархом, этим «софистом», мастером диалектики и нигилистом, убедили Фета в собственных выдающихся интеллектуальных способностях, владении искусством спора и аргументации, в чем он будет уверен до конца жизни. А в нигилизме Фет, кажется, даже был готов перещеголять своего проводника в мир идей. Об этом говорит «контракт», заключенный между спорщиками 1 декабря 1838 года, когда Фет уже поступил в Московский университет, но еще оставался в пансионе Погодина. Этот документ был обнаружен и опубликован замечательным исследователем жизни и творчества поэта Г. П. Блоком, который убедительно доказал, что фигурирующий в нем «Рейхенбах» – псевдоним, специально для этого случая выбранный Фетом (фамилии «свидетелей» в документе тоже изменены, но под ними легко узнаются товарищи по пансиону Погодина):

«Я, нижеподписавшийся, утверждаю, что г. Рейхенбах (имя вымышленное), который теперь отвергает бытие Бога и бессмертие души человеческой, спустя 20 лет от настоящего времени, вследствие неизвестных ни ему, ни мне причин, совершенно изменится в настоящем образе мыслей; утверждаю, что он торжественно, с полным убеждением сердца, будет верить и в бытие Бога и бессмертие души. Если же к тому времени будет он иметь детей, то сообщит им эти понятия и отнюдь никогда, ни в каком случае ни сыну, ни дочери не будет с важностью доказывать, что нет Бога, и что душа человеческая не бессмертна. – Если же это действительно случится так, как я предполагаю, то он, Рейхенбах, обязан пешком идти в Париж. – Если же нет, т. е. он, Рейхенбах, останется и при настоящем своем образе мыслей относительно вышеупомянутых пунктов и сообщит их своим детям, то сам я отправлюсь пешком в Париж. – Здесь же я обязуюсь, что никогда ни в каком случае не открою настоящей фамилии г. Рейхенбаха. Но в случае неустойки его я имею право открыть настоящую его фамилию правительству и принужу его законным образом выполнить свое условие. – Контракт сей заключен при двух нижеподписавшихся свидетелях, которые также обязываются до известного времени скрывать настоящую фамилию Рейхенбаха.

Контракт сей заключен 1838 года, декабря 1-го дня.

Иринарх ВведенскийРейхенбахСвидетели: Валериан Воропонов

Этот документ, несомненно, отражает тогдашнее состояние ума Фета, определяемое, конечно, разговорами с Введенским и разрушительным действием его нигилизма, но в общем подготовленное всем предыдущим опытом его жизни. При этом не стоит видеть в нем какое-то прозрение или раз и навсегда принятое решение. В нем, несомненно, присутствует элемент игры: сочетание канцелярской стилистики и иронии, особенно ярко проявляющейся в характере наказания: путешествие пешком в Париж. Нельзя не видеть здесь и влияние культурной моды. Документ говорит о типичном для восемнадцатилетнего юноши поиске своего «образа». В этом поиске жизнь и игры смешиваются, взгляды на мир примеряются, как маски. Атеизм станет основой мировоззрения Фета позднее и будет более сложным, чем простое отрицание бессмертия души, о котором говорится в «контракте».

Введенский, по утверждению Фета, оказал на него воздействие и в другом отношении:

«Под влиянием нескольких лишних рюмок водки или хересу Иринарх признался… в любви, которую питает к дочери троицкого полицеймейстера Засицкого, за которою ухаживает какой-то более поощряемый офицер… Под влиянием неудачи он вдруг неведомо с чего приступил ко мне с просьбой написать сатирические стихи на совершенно неизвестную мне личность офицера, ухаживающего за предметом его страсти.

Несколько дней мучился я непосильною задачей и наконец разразился сатирой, которая, если бы сохранилась, прежде всего способна бы была пристыдить автора; но не так взглянул на дело Введенский и сказал: “вы несомненный поэт, и вам надо писать стихи”… С этого дня… я почти ежедневно писал новые стихи, всё более и более заслуживающие одобрения Введенского»[123]123

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 136.

[Закрыть].

Судя по этому рассказу, Фет в погодинском пансионе не оставлял поэтических попыток, о которых Иринарх узнал (поскольку трудно представить, что предложение написать сатиру поступило человеку, никогда не писавшему стихов). Но именно данное Введенским «задание» и его последующие оценки оказались решающими, чтобы Фет поверил в свое дарование.

То, что поощрение именно Введенского было столь важным для начинающего поэта и что этот нигилист выступил своего рода крестным отцом его музы, неудивительно. Иринарх, несомненно, любил литературу, обладал неплохим вкусом и критической зоркостью – это позволило ему в недалеком будущем довольно ярко выступить на поприще журнальной литературной критики и стать автором статей на историко-литературные темы. И сам он вполне мог почувствовать в первых стихотворных опытах Фета незаурядный талант, и для младшего товарища его суждения вполне могли выглядеть авторитетными и беспристрастными.

Казалось бы, больше должно удивить, что первым законченным (пусть и не сохраненным автором) стихотворением будущего «чистого лирика» стала сатира, написанная на заданную тему. Между тем Фет за свою жизнь написал стихотворений по разным поводам, посвящений разнообразным особам едва ли не больше, чем любой русский поэт его времени (периодически объявляя, что терпеть не может и не умеет писать «на случай», «по заказу»). Умение сочинить гладкое, добротное стихотворение к празднику или еще какому-то случаю, конечно, есть поэтическое «ремесло»; но, возможно, именно его и не хватало дебютанту стихотворного поприща. Успешное исполнение задания Введенского впервые дало Фету чувство поэтической формы, помогло почувствовать стихотворение как завершенное целое, в котором есть начало, развитие темы и финал. Он ощутил в себе способность превращать в завершенную «поэтическую вещь» смутные ритмы, образы и чувства и почувствовал себя создателем, творцом, имеющим власть над своим даром.

Произошел этот эпизод, когда Фет уже учился в Московском университете. Поступить туда оказалось ненамного труднее, чем в пансионы Крюммера и Погодина. Фет успешно сдал экзамены на юридическом факультете: «Получить у священника протоиерея Терновского хороший балл было отличной рекомендацией, а я еще по милости новосельских семинаристов был весьма силен в катехизисе и получил пять. Каково было мое изумление, когда на латинском экзамене, в присутствии главного латиниста Крюкова и декана Давыдова, профессор Клин подал мне для перевода Корнелия Непота. Чтобы показать полное пренебрежение к задаче, я, не читая латинского текста, стал переводить и получил пять с крестом (то есть с плюсом. – М. М.). Из истории добрейший Погодин, помимо всяких Ольговичей, спросил меня о Петре Великом, и при вопросе о его походах я назвал ему поход к Азовскому морю, Северную войну, Полтавскую битву и Прутский поход»[124]124

Там же. С. 133.

[Закрыть]. Столь же легко была сдана математика профессору Перевощикову – экзаменационную задачу Фет решил в уме.

Однако успех почему-то озадачил новоиспеченного студента. Неожиданно он передумал становиться юристом и уговорил Погодина дать ему возможность перевестись на другой факультет – словесный. Для этого нужно было сдать нелюбимый и никогда не дававшийся ему греческий язык. Но и это затруднение (возможно, благодаря закулисной поддержке Погодина) было преодолено: «Добрейший профессор Василий Иванович Оболенский развернул мне первую страницу “Одиссеи”, хорошо мне знакомую, и поставил пять. И вот я поступил на словесный факультет»[125]125

Там же. С. 134–135.

[Закрыть].

Поступление в лучшее высшее учебное заведение России не вызвало у Фета особенного душевного подъема и радости (он был горд только легкостью, с которой сдал экзамены, и даже написал о своих успехах Крюммеру): шел он туда, в очередной раз подчиняясь решению Шеншина, толком не зная, что его там ожидает, и не возлагая на университет каких-либо планов.

Собственные же надежды Фета, по его утверждению, были далеки от наук. Свое выглядящее внезапным желание поменять юридический факультет на словесный Фет объяснял не любовью к литературе, но давней мечтой, своего рода семейным идеалом, заключавшимся в службе в кавалерии: «В таких кавалерийских стремлениях надо, кажется, искать разгадки всё более и более охватывавшего меня чувства отвращения к юридическому поприщу, на котором я вместо гусара видел себя крючкотворцем». И отметил он поступление соответственно: «В последний день экзаменов я заказал себе у военного портного студенческий сюртук, объявив, что не возьму его, если он не будет в обтяжку. Я знал некоторых, не менее меня гордых первым мундиром, как вывескою известной зрелости для научных трудов. Но мой восторг мундиром был только предвкушением офицерского, составлявшего мой всегдашний идеал». Однако кавалерийская служба влекла его не только видом упоминавшихся в комедии Грибоедова «выпушек, погончиков, петличек». Так и не прояснив, чем же словесное отделение ближе к гусарскому мундиру, чем юридическое, Фет в этом месте своих воспоминаний впервые упоминает о другой причине, которая заставляла его мечтать о карьере кавалерийского офицера: «Независимо от того, что все семейные наши предания не знали другого идеала, офицерский чин в то время давал потомственное дворянство, и я не раз слыхал от отца, по поводу какого-то затруднения, встреченного им в герольдии: “мне дела нет до их выдумок; я кавалерийский офицер и потому потомственный дворянин”»[126]126

Там же. С. 134.

[Закрыть].

Таким образом еще до поступления в университет у Фета появился план вернуть с помощью военной службы утраченное дворянское звание. На вопрос о времени возникновения этого плана точного ответа дать нельзя. Предшествовать ему должно было осознание того, что фамилия Шеншин, а вместе с ней и формальная принадлежность к семье, право на наследство им бесповоротно утрачены и только служба, по штатской или военной части, могла вернуть ему уже как Фету дворянское достоинство. К такому осознанию он мог прийти и в Верро, и в пансионе Погодина. Психологические стимулы изобиловали не только в населенном прибалтийскими аристократами, гордящимися своим происхождением, пансионе Крюммера, но и в существенно более демократичном заведении Погодина, где Фету не давали забыть, что из потомственного русского дворянина он превратился в человека «без роду и племени». Так, сам Погодин, скептически отнесшийся к желанию своего воспитанника поменять факультет, заметил: «Да ведь вам надо сильно дорожить университетом, коли вы человек без имени»[127]127

Там же.

[Закрыть]. Сам он, своим положением в обществе и значением в культурной жизни обязанный образованию, считал, что просто давал «добрый совет»; для Фета же такие напоминания были источником горечи и обиды. Человеком без имени он оставаться не собирался.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?