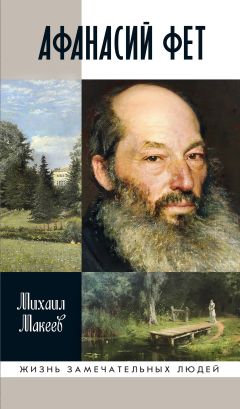

Текст книги "Афанасий Фет"

Автор книги: Михаил Макеев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Сними твою одежду дорогую,

С чела лилейного сбрось жемчуг и цветы,

И страстней я милашку поцелую,

И простодушнее мне улыбнешься ты.

Видимо, влиянием Бенедиктова можно объяснить обилие в «Лирическом Пантеоне» упоминаний грудей и кудрей, которые именно этому поэту казались особенно эротичными и постоянно вызывали плотское желание у его лирического героя. Характерно, однако, что даже это влияние было не только «вредным». Рискованные сравнения, дерзкие алогичные образы, неслыханные словосочетания, характерные для Бенедиктова, станут одной из важнейших примет стиля самого Фета. И уже и в юношеском сборнике встречаются строки, стоящие на грани между бенедиктовской безвкусицей и подлинно поэтической дерзостью: «Мила мне ночь, когда в неверной тьме / Ты на моей руке в восторге таешь» или «Пойдем туда вкушать восторг мечты!».

Впрочем, подобные стихи скорее нетипичны для «Лирического Пантеона». Хотя в сборнике нет ни одного запоминающегося стихотворения, большинство из них вполне добротны, в них не раз встречаются красивые гармонические строки – к примеру: «Ах, роза, зачем на тебя не падут мои слезы? / Еще над тобой не вздыхала в тиши Филомела». Тем не менее автор никогда не переиздавал стихи, вошедшие в первый сборник, за исключением всего четырех. Даже самые лучшие из них не соответствовали его художественному идеалу. Начинающий поэт как будто стеснялся, не решался непосредственно выражать чувства. Ему был необходим посредник между ним и тем, о чем говорится в стихотворении, – лирический герой, условная фигура, персонаж, в которого перевоплощается автор для того, чтобы выражаемые в лирическом стихотворении чувства и мысли были оправданны или мотивированы и «характером» этого героя, и той вымышленной ситуацией, в которой он находится.

Существовавшая тогда поэтическая традиция предлагала набор таких «масок». Так, поэзия «раздирающих страстей» требовала перевоплощения в какую-то почти демоническую фигуру разочарованного красавца с трагическим жизненным опытом (многих поклонников Бенедиктова приводило в замешательство комическое несоответствие его лирического героя его реальной вполне заурядной внешности и личности). Такой персонаж появляется и в «бенедиктовских» стихах Фета и выглядит особенно неубедительно, несмотря на склонность поэта к похожей позе в жизни. Столь же неубедительны попытки того, что называется «ролевой лирикой», – конкретизации персонажа, от лица которого идет речь. Фет выбирает персонажей, типичных для эпигонского романтизма того времени, и не может добавить к штампам ничего нового. Это видно в стихотворениях «Колодник» («На лице спокойствие могилы, / Очи тихи; может быть, ты рад, / Что оставил край, тебе немилый, – / Помолися, бедный брат!») и «Безумная» («Не задушишь ты меня: / Обовьюсь вокруг тебя / Жадными руками; / Я прижмусь к твоим устам / И полжизни передам / Мертвецу устами»).

Более органичным для поэтического дебютанта был другой лирический герой, связанный с тем набором эмоций, которые чаще всего выражаются в стихотворениях «Лирического Пантеона», – элегической грусти, любовных радостей и переживаний, восторга перед природой, декларативно объявляющихся единственным смыслом жизни, достойным человека. Такой эмоциональный репертуар преобладал в «легкой» элегической поэзии двадцатых годов, лирике Пушкина и Батюшкова, пронизанной духом стилизации под античный (преимущественно древнегреческий) мир. Автор в таких стихах выступает как своего рода актер среди декораций, изображающих идиллическую природу. Их лирический герой – условный «селянин», пастух, отшельник, жрец Вакха, мудрец, человек, стремящийся к безмятежному счастью, в зависимости от того, какие чувства хочет выразить поэт. При этом и сами чувства показаны через условные знаки, изящные символы определенного типа (подарки возлюбленным, специфический язык тела – слезы, вздохи). Очень характерно для этой традиции стихотворение «Кольцо», где изящный предмет, к которому обращена речь, выступает своеобразным «заместителем» возлюбленной.

Фет не только прямо подражает Батюшкову (например, в «Вакханке», прямо отсылающей к нему: «Брось тирс и венок твой. / Скорее на грудь ко мне… / Не дай утишиться / Вакхической буре»), но и в целом ряде стихотворений стремится воспроизвести антураж и язык такой поэзии. В «Двух розах» лирический герой воспевает сразу двух возлюбленных, Наину и Зинаиду, чувства к которым символизируют два цветка, в выборе между которыми он колеблется и в конце концов срывает оба. Встречаются в сборнике и стилизованные пирушки («Вакхическая песня», «Застольная песня» с упоминанием мифологического источника Ипокрены, испивший из которого обретает поэтический дар), и надгробные эпитафии («Арабеск», «На смерть юной девы») – словом, задействуется весь образный репертуар, символизировавший в поэзии Батюшкова и Пушкина разнообразие и полноту жизни. Возможно, это не худшие подражания; но такие стихотворения на фоне более поздней фетовской лирики выглядят вторично и искусственно, чрезмерно «литературно», а выраженные в них чувства кажутся заимствованными, хотя и выраженными не без поэтического мастерства и чувства формы.

Неорганичным для Фета было и подражание позднему Пушкину с его стремлением к простоте, лаконичности и точности, показывающее чуткость юного поэта к действительно актуальным литературным тенденциям. Таково стихотворение «Признание»:

Простите мне невольное признанье!

Я был бы нем, когда бы мог молчать,

Но в этот миг я должен передать

Вам весь мой страх, надежду и желанье.

Я не умел скрываться. – Да, вам можно

Заметить было, как я вас любил!..

То же можно сказать о фетовской прозаизации поэтического языка и поэтизации «прозы жизни». Особенно интересна в этом смысле «Хандра», написанная такими же октавами, как пушкинская «Осень»:

Когда на серый, мутный небосклон

Осенний ветер нагоняет тучи

И крупный дождь в стекло моих окон

Стучится глухо, в поле вихрь летучий

Гоняет желтый лист и разложён

Передо мной в камине огнь трескучий,

Тогда я сам осенняя пора:

Меня томит несносная хандра.

Фета привлекла и была им очень точно воспроизведена пушкинская обновляющая стих интонация; но сделать следующий шаг – к обретению центрального содержания литературы в жизненной прозе, в присущих ей проблемах – он не хотел и не мог, потому что это был шаг на пути, ведущем к признанию литературы одним из средств познания и критики окружающей действительности, что отвергал создатель «Лирического Пантеона». Поэтому подобные стихи в сборнике воспроизводят только поверхностную сторону повседневности – бытовые детали, своеобразный аромат, присущий заурядной человеческой жизни, – но не открывают в ней страсти и конфликты. В конечном счете они пустоваты, и их бессодержательность не может быть компенсирована ощущением новизны самого материала, присущей подобным стихам у Пушкина. Такая палитра будет и впоследствии не совсем оставлена Фетом – она используется в его поэмах (уже упоминавшемся «Студенте», а также «Талисмане» и «Двух липках»), которые выглядят этюдами, легкими набросками.

Как бы то ни было, автор был доволен своим сборником и верил в его успех, хотя и не был настолько наивен, чтобы считать, что признание придет само собой. Необходимо было распространить книгу как можно шире. «Не знаешь ли ты, как сбыть в Петербурге хоть сотню экземпляров Лир[ического] Пантеона у Полевого в лавке. Он есть в Петербурге. А у других нет», – писал он Введенскому 5 января 1841 года. Озабочен он был также поддержкой критики. В этом отношении его надежды опять же были связаны с Введенским и «Библиотекой для чтения». Лежа в больнице, Фет и инструктировал приятеля, как надо писать о его книге, и сердился, что ожидаемая рецензия (которая представлялась ему заведомо положительной) никак не выходит. «Да главное дело ни под каким видом не разбирай Лирич[еского] Пантеона как сочинения Фета, а просто А. Ф.» – так писал он 22 декабря 1840 года, а 14 января 1841-го уже более сердито и недоуменно: «Октябрь, Ноябрь, Декабрь. Генварь наконец жду жду. Выхода хоть одной строчки моих стихов и ни строчки. Да это просто Библиотека надувает и тебя, и меня грешного. Черт знает, что даже ни строчки о моем Лир[ическом] Пантеоне»[174]174

Цит. по: Блок Г. П. Рождение поэта. С. 81, 71, 83.

[Закрыть] (сохранена пунктуация оригинала).

В результате дружественную, как казалось Фету, «Библиотеку для чтения» опередили враждебные, как он полагал, «Отечественные записки»: в их декабрьском номере была опубликована анонимная рецензия, в которой фетовская книжка объявлялась на голову превосходящей большинство современной поэтической продукции. Рецензент усматривал в А. Ф. несомненный талант, вместе с тем указывая на неточности, неудачные выражения, подражательность. Автором рецензии был не Белинский, как думал Фет, а П. И. Кудрявцев; но сам Белинский мнение рецензента разделял и даже упрекнул его за недостаточность похвал молодому дарованию. Фет отнесся к рецензии внешне сдержанно – отчасти потому, что и сама она была сдержанной (так же одобрительно-спокойно откликнулся почти тогда же рецензент плетневского «Современника»). «Ты, верно, уже читал рецензию Лирич[еского] Пантеона в Отеч[ественных] записках? Я его нынче прочел с удовольствием. Тут много дельного. Но не довольно удовлетворительно. Почему он не указал на негладкости, неровности, непривычку, как он говорит, хотя бы один стих для примера. Я думаю, и в Библиотеке будет разбор»[175]175

Цит. по: Там же. С. 81.

[Закрыть], – писал он Введенскому 5 января 1841 года, ожидая от него существенно более восторженного отзыва.

Рецензия в «Библиотеке для чтения» появилась в январской книжке 1841 года и носила глумливо-разгромный характер: опять же анонимный автор, в котором не без оснований подозревают самого блистательного Барона Брамбеуса (издателя Сенковского), высмеял и название, и подражательность, и отсутствие содержания, и неточность образов. Фет прервал всякие отношения с Введенским, который если и был виноват, то только в том, что преувеличивал свое значение в журнале и свое влияние на его редактора. Больше никто на сборник не откликнулся – очевидно, большинство критиков считали, что книга из-за «бессодержательности» и отчасти принципиальной, отчасти неосознанной «несовременности» не заслуживала даже уничтожающей иронии (надо сказать, что и Белинский, заметивший у дебютанта талант, сетовал, что его стихи не дают настоящей пищи для ума). Эпоха господства поэзии в русской литературе заканчивалась, и поэтический сборник, чтобы выделиться из огромной массы ему подобных, должен был быть по-настоящему содержательным и «современным».

По выходе из больницы Фет был вынужден констатировать: «“Лирический Пантеон”, появясь в свет, отчасти достиг цели. Доставив мне удовольствие увидать себя в печати, а барону Брамбеусу поскалить зубы над новичком, сборник этот заслужил одобрительный отзыв Отечественных Записок. Конечно, небольшие деньги, потраченные на это издание, пропали безвозвратно»[176]176

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 180.

[Закрыть].

«Лирический Пантеон» не оправдал надежды автора на поправку материального положения, однако и провальным назвать дебют, конечно, нельзя. Похвала лучшего журнала была важнее насмешек и равнодушия журналов посредственных. Сборник не принес автору широкой популярности, на которую тот рассчитывал, но зато вызвал благожелательный интерес у настоящих литераторов, и некоторые из них пожелали познакомиться с одаренным поэтом. Правда, среди них преобладали писатели, чья слава осталась в прошлом. Так, молодой поэт стал завсегдатаем «понедельников» в скромном доме поэта-декабриста, автора когда-то популярных переложений псалмов, прошедшего через ссылку Федора Николаевича Глинки. Эти вечера посещали литераторы, среди которых был А. Ф. Вельтман, можно было встретить П. Я. Чаадаева. Фету запомнились М. А. Дмитриев и «старик Шаховской», узнанный им «по чрезвычайно схожему… из ста русских литераторов гравированному портрету». По вторникам он посещал литературные чайные вечера у четы Павловых на Рождественском бульваре: «Там всё, начиная от роскошного входа с парадным швейцаром и до большого хозяйского кабинета с пылающим камином, говорило если не о роскоши, то, по крайней мере, о широком довольстве»[177]177

Там же. С. 212–213.

[Закрыть]. Николай Филиппович Павлов, автор нашумевшей антикрепостнической книги «Три повести» (1835) и только что вышедшего (1839) и более прохладно встреченного критикой сборника «Новые повести», мог считаться литератором «актуальным» и знаменитым (впрочем, его популярность вскоре начнет стремительно клониться к закату). Его супруга Каролина Карловна также была уже довольно известным поэтом, имела многочисленных поклонников среди литераторов, и ее одобрение могло быть для Фета полезным. В их доме бывал весь цвет литературы, от уже воспринимавшихся как ветераны поэтов пушкинского круга – П. А. Вяземского, М. А. Языкова – до подающих надежды Н. П. Огарева и братьев И. С. и К. С. Аксаковых; М. Ю. Лермонтов провел здесь последний московский вечер перед отправкой в ссылку на Кавказ. Но Фет Лермонтова не видел, зато ему запомнилась единственная встреча со знаменитым автором исторических романов, в том числе упоминавшегося в гоголевском «Ревизоре» «Юрия Милославского», «живым классиком» Михаилом Николаевичем Загоскиным.

Среди молодых литераторов, которым еще предстояло играть в российской словесности важнейшую роль, были и представители второго поколения славянофилов («Через молодого Калайдовича я познакомился с его друзьями: Константином и Иваном Аксаковыми»), и уже влиятельный молодой критик из западнического лагеря: «Однажды Ратынский[178]178

Николай Антонович Ратынский (1821–1887) – университетский приятель Григорьева и Фета, литератор, впоследствии цензор. (прим. редакции)

[Закрыть], пришедши к нам, заявил, что критик Отечественных Записок Васил[ий] Петров[ич] Боткин желает со мной познакомиться и просил его, Ратынского привести меня». Можно сказать, что к началу 1841 года Фет был знаком со всей литературной Москвой. Благодаря «Лирическому Пантеону» расширился и круг поклонников его творчества в университете. В их число вошел профессор Степан Петрович Шевырев, чей замечательный курс истории российской словесности, один из немногих, по-настоящему занимал нерадивого студента. «Не могу в настоящую минуту припомнить, каким образом я в первый раз вошел в гостиную профессора истории словесности Шевырева. Он отнесся с великим участием к моим стихотворным трудам и снисходительно проводил за чаем по часу и по два в литературных со мною беседах. Эти беседы меня занимали, оживляли и вдохновляли. Я чувствовал, что добрый Степан Петрович относился к моей сыновней привязанности с истинно-отеческим расположением»[179]179

Там же. С. 205, 211.

[Закрыть], – сообщает Фет в мемуарах.

Самым важным последствием этого растущего признания в кругу профессиональных литераторов и ценителей литературы стало, конечно, то, что относительная неудача первой книги не обескуражила дебютанта и не заставила усомниться и в своем призвании, и в правильности выбора поэтического направления. Он продолжил сочинять с едва ли не большим энтузиазмом.

Благодаря покровительству Шевырева Фет, наконец, начал печататься в журналах. Его бывший наставник Погодин еще в 1837 году задумал журнал «Москвитянин», который объединил бы все патриотические силы. Идея получила одобрение В. А. Жуковского и министра народного просвещения графа С. С. Уварова, однако долго оставалась только проектом. Журнал начал выходить с января 1841 года, собрав под свои знамена нарождающуюся партию русских славянофилов, быстро вступивших в ожесточенную полемику с также только складывающейся западнической редакцией «Отечественных записок». Погодин, несмотря на отзыв Гоголя о стихах Фета, интереса к ним не проявлял, но Шевырев, ставший фактически соиздателем «Москвитянина», охотно взялся их публиковать, благо предложений со стороны его протеже было в избытке. «Он старался дать ход моим стихотворениям, и с этою целию, как соиздатель Москвитянина, рекомендовал Погодину написанный мною ряд стихотворений»[180]180

Там же. С. 211–212.

[Закрыть], – вспоминал поэт.

Журнальный дебют Фета состоялся в двенадцатом номере «Москвитянина» за 1841 год – там были напечатаны его стихотворение в антологическом духе «К красавцу» и три перевода из Гейне, в числе которых знаменитое «Ein Fichtenbaum steht einsam…», известное русскому читателю по знаменитому вольному переложению Лермонтова: «На севере диком стоит одиноко…» (Фет, однако, не знал, какой могучий у него соперник, – лермонтовское стихотворение было опубликовано чуть позже – в январском номере «Отечественных записок» за 1842 год, уже после смерти поэта. Фетовский перевод «На севере дуб одинокий…», несомненно, уступает лермонтовскому по части поэзии, но при этом намного ближе к оригиналу.) За ними последовали многочисленные публикации как отдельных стихов, так и целых циклов – «Снега», «К Офелии», «Гадания», «Мелодии». По утверждению Фета, группировал по циклам и давал им названия верный Григорьев. Всего в 1842 году в «Москвитянине» были опубликованы 46 стихотворений Фета. И это не всё, что он написал; как показывают найденные рукописи, кое-что Шевырев отбраковывал.

В 1843 году в «Москвитянине» были напечатаны только шесть фетовских стихотворений, зато, демонстрируя прежнюю индифферентность к направлению журналов и отношениям, в которых они находились, а также справедливо полагая, что его вещи годятся для изданий любого направления, 12 стихотворений он отдал в «Отечественные записки». Печатал он переводы, оригинальные стихотворения и даже одну небольшую поэму «Талисман». В первом номере «Москвитянина» за 1844 год был помещен его перевод четырнадцати од Горация (последняя его публикация в этом журнале в университетские годы). Подписывал он свои опусы в «Москвитянине» так же, как и «Лирический Пантеон», – А. Ф.; но в «Отечественных записках» ставил уже полные имя и фамилию. Всего за последние годы обучения в Московском университете Фет опубликовал в журналах более сотни произведений, его стихи постоянно соседствовали с посмертно изданными лермонтовскими шедеврами, со стихами Вяземского, Языкова, Глинки.

Среди этих «журнальных» стихов попадаются и такие, которые были бы вполне органичны в «Лирическом Пантеоне» (например, «Весенняя песнь», «Щечки рдеют алым жаром…», «Стихом моим незвучным и упорным…», «Ручка», «К жаворонку», «Стена» и целый ряд других, которые Фет впоследствии не печатал ни в одной своей поэтической книге) – впадающие в безвкусицу, с условным лирическим героем или просто неудачные. Зато другие – настоящие шедевры, и среди них «Кот поет, глаза прищуря…», «Я пришел к тебе с приветом…», «На заре ты ее не буди…», «Тихая звездная ночь…», «Шумела полночная вьюга…»).

Путь, на котором можно было отказаться от лирического героя и тем самым преодолеть «литературность», условность, добиться чистого «выражения», при этом сохраняя себя «вне» стихов, не давая возможности считать их «лирическим дневником», исповедью, «подсказал» Гейне, оказавшийся чрезвычайно близким Фету (впоследствии их будут рутинно сравнивать). Сам поэт признавал: «Никто… не овладевал мною так сильно, как Гейне своею манерой говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения в общей картине, например, плачущей дочери покойного лесничего и свернувшейся у ног ее собаки». К Гейне надо прибавить Лермонтова; о чтении стихов последнего Фет сообщает, но об их влиянии на свое становление как поэта не говорит. Между тем оно не просто имело место, но было существенно более глубоким, чем влияние Пушкина, которого Фет называл своим недосягаемым кумиром. Конечно, это не Лермонтов-гражданин, сокрушающийся о поражении, которое потерпели в России свобода и правда, автор «Думы», «И скучно и грустно…», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Поэта», «Смерти Поэта», но Лермонтов-лирик, пораженный красотой окружающего мира, ощущающий в нем «космическую» красоту и гармонию (в «Ангеле», «Утесе», «Тучах», «Когда волнуется желтеющая нива…», в описании «божьего сада» в поэме «Мцыри»), создатель песен в «Демоне» и, конечно, элегии «Выхожу один я на дорогу…». Это соединение Лермонтова и Гейне (совсем не противоречивое – Гейне и для Лермонтова был поэт чрезвычайно важный) и стало решающим шагом к обретению Фетом собственного поэтического голоса.

Открытие, заключающееся в том, что сопоставление предметов важнее их «воздействия» друг на друга, оказалось чудодейственным средством преодоления прежних затруднений и ложных путей.

Во-первых, оно позволило отказаться от поисков каких-то исключительных «предметов», от экзотики или экстраординарного опыта, достойного быть описанным в стихах. Умелое, неожиданное сочетание обычных предметов превращает их во что-то особенное, позволяет сделать поэзию из чего угодно. Полонский вспоминал: «Юный Фет… бывало, говорил мне: “К чему искать сюжета для стихов; сюжеты эти на каждом шагу – брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты”»[181]181

Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания // Полонский Я. П. Сочинения: В 2 т. М., 1986. Т. 2. С. 424.

[Закрыть]. Чуткий Григорьев писал – правда, о личности «Вольдемара», а не о его стихах: «Он был хорош, как муж, но на устах его мелькала иногда обаятельная, змеиная улыбка женщины. Минуты такой улыбки бывали редки, но они бывали. И то не были минуты мечтательности, ибо мечтательность есть ожидание лучшего. Нет! то был странный, непостижимый, противоречивый рассудку возврат первоначальных детских снов, розовых сияний, какими окружен божий мир для едва пробудившегося сознания. В нем была способность усыплять свое я и во время сна накидывать на него давно сброшенную оболочку»[182]182

Григорьев А. А. Указ. соч. С. 152.

[Закрыть]. Эта детскость взгляда, освобождающая предметы от унылых банальных связей, окружает «розовым сиянием» любой предмет, потому что возвращает ему его собственное бытие, лишает его житейской функциональности, открывает его красоту.

Во-вторых, вместо поэтизации жизненной рутины, быта, характерной для позднего Пушкина, был намечен другой способ поэтизации прозы жизни: ее превращение в нечто, отличное от самой себя, с помощью ее «деформации» извлечение из нее красоты.

В-третьих, открытие Фета давало возможность нового способа самовыражения – выражения внутреннего через внешнее, что позволяло преодолеть присущее ему с детства отсутствие фантазии, любви к вымыслу: не надо ничего придумывать, можно просто называть предметы вокруг, сочетая их между собой; получившаяся картина и станет выражением чувств автора, без излишней конкретизации его образа. Аполлон Григорьев благодаря присущей ему чуткости угадал это фундаментальное свойство таланта своего кумира: «В нем была способность обманывать себя, отрекаться от своего я, переноситься в предметы. Он был художник, в полном смысле этого слова: в высокой степени присутствовала в нем способность творения… Творения – но не рождения – творения из материалов грубых, правда, но внешних, а не изведения извнутри себя порождений собственных. Он не знал мук рождения идеи»[183]183

Там же.

[Закрыть]. Сам Фет описывал свой тогдашний творческий процесс практически таким же образом:

«Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для постороннего, приносили нам с собою целую картину и связанное с ними знакомое ощущение.

– Помилуй, братец, – восклицал Аполлон, – чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечою, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо!

И вот появилось мое стихотворение “Не ворчи, мой кот-мурлыка…”, долго приводившее Григорьева в восторг»[184]184

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 152.

[Закрыть].

Это стихотворение (правда, у специалистов нет уверенности, что оно написано в университетские годы) содержит те детали, которые мелькают в словах Григорьева:

Не ворчи, мой кот-мурлыка,

В неподвижном полусне:

Без тебя темно и дико

В нашей стороне;

Без тебя всё та же печка,

Те же окна, как вчера,

Те же двери, та же свечка,

И опять хандра…

Эта «хандра» «составлена» из соположения «печки», «окна», «дверей», «свечки». Благодаря анафоре – «всё та же», «те же», «те же» «та же» – почти физически ощущается скудное однообразие жизни «в нашей стороне», где не только ничего не меняется, но и не привлекает взгляда, где свечка не рассеивает темноту. В первоначальной редакции за этими строфами следовали строки, конкретизирующие причину состояния лирического героя, но они были – совершенно правильно – выброшены в окончательном варианте: без них в стихотворении осталась чистая эмоция – «заурядная» хандра, становящаяся проявлением красоты жизни.

Найденный способ позволял выразить и более сложные чувства, такие как любовь к отчизне. Примером может служить лаконичное стихотворение «Чудная картина…», вошедшее в лирический цикл Фета «Снега», напечатанный в первом номере «Москвитянина» за 1842 год:

Чудная картина,

Как ты мне родна:

Белая равнина,

Полная луна.

Свет небес высоких,

И блестящий снег,

И саней далеких

Одинокий бег.

Эта «чудная картина» (то есть не просто красивая, но волшебная), в которой соединены равнина, покрывающий ее «блестящий» в лунном свете снег, круг луны, светлое небо, «бегущие» вдали сани, вызывает огромное количество ассоциаций; как будто суммируется то, к чему выражали любовь лучшие русские писатели: пушкинские снежные «великолепные ковры», «прозрачный лес» и «речка подо льдом» («Зимнее утро»), лермонтовские «проселочный путь» («Родина») и небесный покой («Когда волнуется желтеющая нива…»), гоголевские просторы и «птица-тройка» («Мертвые души»). Это обобщающий портрет России, какой она «родна» русскому человеку. Здесь нет деклараций – только чувство, которое пробуждается в человеке, когда «его» природа открывается ему как необыкновенно прекрасная. Не то, за что надо любить родину, а то, как ее любят русские – великие поэты и простые люди.

В «журнальных» произведениях Фет раз за разом как будто демонстративно отказывается от напрашивающегося обобщения, финальной сентенции. Показательно стихотворение «Я долго стоял неподвижно…», начинающееся с созерцания звездного неба:

Я долго стоял неподвижно,

В далекие звезды вглядясь,

Меж теми звездами и мною

Какая-то связь родилась.

Что это за связь человека и Космоса? Читатель, привыкший к «философической» романтической лирике, ожидает какого-то более или менее афористического «глубокомысленного» ответа. Лирический герой между тем завершает свой короткий монолог. В пятой строчке вводится слово «думал»; но в том момент, когда напрашивается какая-нибудь сентенция, философский вывод, лирический герой его не делает:

Я думал… не помню, что думал;

Я слушал таинственный хор,

И звезды тихонько дрожали,

И звезды люблю я с тех пор…

Тургенев, с которым Фету еще предстояло познакомиться и подружиться, написал остроумную пародию на это стихотворение:

Я долго стоял неподвижно

И странные строки читал,

И очень мне дики казались

Те строки, что Фет написал.

Читал… что читал я, не помню.

Какой-то таинственный вздор;

Из рук моих выпала книга,

Не трогал ее я с тех пор.

В самом деле, стоило ли беспокоить Космос, чтобы ничего о нем не сказать? Между тем финальная строка вовсе не так банальна, как кажется. В каком смысле здесь говорится «звезды люблю» – в значении «нравятся звезды» или «люблю смотреть на звезды»? На самом деле здесь говорится о любви к звездам примерно в том же значении, как мы говорим о любви к человеку: мы любим его и тогда, когда не видим, любить – значит иметь в душе образ, любить само его существование. Фета интересуют не философские выводы из таинственной связи между человеком и Космосом, а сама эта связь; им снова схвачена картина: человек, глядящий на небо, видит его безмолвное дрожание, слышит в нем торжественный хор, и в этот момент звездное небо становится частью его души.

Любовная лирика Фета сороковых годов совсем не эротична в том простом смысле, в каком эротичен «Лирический Пантеон». Любовь – это не страсть, не плотское желание, но и не чистое созерцание. Высшее ее выражение можно видеть в прекрасном стихотворении «Я пришел к тебе с приветом…»:

Я пришел к тебе с приветом

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой…

Лирический герой, его возлюбленная, окружающая их природа – часть одной весенней картины, как будто пронизанной музыкой, звучащей в мире:

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа всё так же счастью

И тебе служить готова…

Творчество не просто порождается любовью – оно и есть любовь:

Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, что буду

Петь – но только песня зреет.

Фет уже в начале своего поэтического пути умеет создавать не только картины, в которых всё поет одну мелодию, сияет одним светом, но и такие, где противоположности находятся в равновесии и гармонии. Таково знаменитое стихотворение «Кот поет, глаза прищуря…»:

Кот поет, глаза прищуря,

Мальчик дремлет на ковре,

На дворе играет буря,

Ветер свищет на дворе.

«Полно тут тебе валяться,

Спрячь игрушки да вставай!

Подойди ко мне прощаться,

Да и спать себе ступай».

Мальчик встал. А кот глазами

Поводил и всё поет:

В окна снег валит клоками,

Буря свищет у ворот.

Стихотворение как будто намеренно ни о чем не рассказывает: кто зовет мальчика (суровый отчим Афанасий Неофитович?), кто этот мальчик (сам Фет?), когда происходил этот эпизод (в детстве в Новоселках?), почему он остался в памяти (на следующее утро мальчика увезут учиться далеко от дома?). Это просто сценка, картина, на которой лаконичными штрихами изображено то, что находится в доме и что творится за окном: ковер, мальчик, кот, игрушки, ветер и снег на улице. Что ей предшествовало и что будет дальше, мы не знаем. Запечатлен лишь момент, когда в доме тепло и уютно, ворсистый ковер, разбросанные игрушки и дремлющий ребенок отделены от бури и снега за окном. Сами по себе ковер, игрушки, мурлыканье кота, дремота очень уютны, но по-настоящему ощутить тепло, почувствовать, как прекрасно быть на ковре с котом, можно, только когда одновременно видишь бурю за окном. Это услышал в стихотворении, по выражению Фета, чуткий, «как Эолова арфа», Аполлон Григорьев. «Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение “Кот поет, глаза прищуря”, над которым он только восклицал: – Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик!»[185]185

Там же. С. 152–153.

[Закрыть] – написал Фет в своих воспоминаниях. Отчего же мальчик несчастлив? Его ведь не гонят на снег и холод. Но для него это состояние равновесия прерывается, его уводят из этой «картины». Он еще не ушел, еще только встал, но уже подчинился строгому указанию.

Соотношение между частями картины может быть и более сложным, полифоничным, когда несколько ее персонажей ведут собственную индивидуальную партию, вливающуюся в неслиянное многоголосие, как в стихотворении, первоначально имевшем название «На заре», а ныне известном всем по первой строчке «На заре ты ее не буди…». В этом произведении две «картины»: утро, где все элементы объединены схожим чувством, и ночь, где три участника – луна, соловей и девушка – живут собственной жизнью:

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?