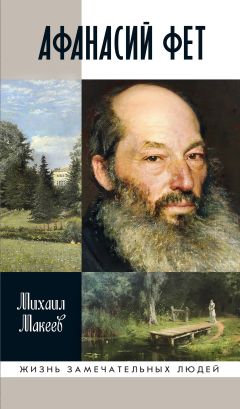

Текст книги "Афанасий Фет"

Автор книги: Михаил Макеев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Курение и употребление алкоголя исключались, табак был разрешен только в старшем классе. Однако раз в год, в день рождения Крюммера, на стол ставилось красное вино; в младшем классе, где учились 20 человек от семи до одиннадцати лет, подавали четыре бутылки, охотно выпивавшиеся, что для некоторых детей было чревато тяжелыми последствиями. Рацион питания был весьма скромным (по выражению Фета, ученики жили «впроголодь») не столько по соображениям «экономии», сколько из-за убежденности во вреде излишеств, уверенности Крюммера, что необходимо с детства приучать довольствоваться малым.

Возможно, из тех же резонов крайне мало внимания уделялось гигиене. Пансион изобиловал крысами, охота на которых составляла одно из излюбленных развлечений учеников. Как ни удивительно, у Крюммера совершенно отсутствовало медицинское обслуживание: в пансионе не только не было собственного доктора, но и не принято было приглашать врача из города при каких-либо недомоганиях воспитанников, по утверждению Фета, болевших редко (видимо, так благотворно действовал на молодые организмы заведенный режим), а в случае хвори лечившихся исключительно компрессами из уксуса, настоями из липового цвета или малины. Впрочем, это касалось не только пансионеров; учитель Эйзеншмидт, заболев едва ли не тифом, две недели лежал без всякого лечения под присмотром добровольно ухаживавших за ним учеников.

Видимо, с образовательной точки зрения пансион Крюммера оправдывал свою высокую репутацию. На 66 учеников в четырех классах было десять преподавателей. Сам незаурядный педагог, не чуждый наукам, Крюммер строго выбирал учителей, предпочитая тех, кто не только знал предмет, но и умел толково и доходчиво объяснять его ученикам. Конечно, преподавательский состав в пансионе был несопоставим с галереей семинаристов, по очереди проживавших в Новоселках. Геометрию преподавал сначала сам Крюммер, умевший сделать евклидовы аксиомы и теоремы понятными и запоминающимися, но и требовавший от учеников не только понимания предмета и правильных решений задачек, но и опрятности в оформлении работ. Готовый высмеивать нерях, Крюммер приучил своего русского ученика к аккуратности. Кроме Крюммера математику вел Йозеф Мортимер, преподававший также религию и все естественные науки, а кроме того, виртуозно игравший на органе и фортепиано. Во втором классе работал замечательный учитель Гульч, «главный математик» пансиона, названный Фетом в мемуарах «незабвенным наставником». Это был педагог в полном смысле слова, умевший и любивший объяснять непонятное, помогавший преодолеть трудности, с удовольствием отвечавший на вопросы учеников, рассказами о передовых достижениях и актуальных проблемах своей науки стимулировавший их к самостоятельной умственной деятельности. Видимо, благодаря ему Фет по-настоящему увлекся математикой и даже попытался (соблазнившись премией в миллион рублей) разрешить задачу века, чем учитель сначала восхитился, а затем увидел логические натяжки. Строгий математик, кажется, внушил своим питомцам важные, фундаментальные вещи: «Когда дело шло о математическом вопросе и ученик в извинение ошибки говорил: “ich glaubte[85]85

Я верил (нем.). (прим. редакции)

[Закрыть]”, Гульч не без волнения говорил: “оставьте вы свою веру для чего-либо другого, а здесь она совершенно неуместна. Здесь нужно основание и вывод”»[86]86

Там же. С. 92.

[Закрыть]. Во втором классе Гульч преподавал и латынь и добился от учеников относительно беглого чтения «Энеиды». Латынь была сильной стороной крюммеровского пансиона; Афанасий быстро нагнал одноклассников и вскоре уже бойко читал Цезаря.

Впрочем, не со всеми предметами дело обстояло одинаково благополучно. И в Верро история никак не складывалась в голове ученика ни в стройное единство, ни в осмысленный процесс, продолжая оставаться бессвязным набором событий и случайных персонажей, только состав их сменился на Пипина Короткого, Карла Великого и Генриха Птицелова: несмотря на старания учителя, Афанасий «не умел различить этих скучных людей одного от другого»[87]87

Там же. С. 89.

[Закрыть]. Не дался ему греческий язык, который он, как и другие воспитанники пансиона, учил «с нуля», но безнадежно отстал от них, признавая, что в данном случае дело было не в учителях, а в нем самом: в то время как многие его одноклассники уже после первого года читали в оригинале «Одиссею», он довольствовался только «сбивчивым навыком». Греческий язык не давался ему до конца жизни. Закон Божий, который православные воспитанники впятером отправлялись учить на другой конец города, в то время как остальные твердили «лютеранский катехизис», не оставил никаких воспоминаний.

Но особенное огорчение доставляли ему даже не эти предметы, шедшие вразрез с его способностями и интересами. В пансионе его продолжала преследовать воля Шеншина. У Крюммера некоторые предметы преподавались по выбору самого учащегося или его родителей. В случае Афанасия о его собственном выборе речи не шло – Шеншин, примерно из тех же соображений, по которым в Новоселках пытался учить Афанасия игре на скрипке, пожелал, чтобы в Верро он освоил фортепиано. Музыкальные уроки, необходимость разбирать ноты и совмещать их с клавишами превратились в пытку, прекратить которую ученик долго не решался. После годового мучения, стимулированный насмешливой, но очень своевременной репликой Крюммера, Афанасий, «набравшись храбрости», заявил, что готов понести любое наказание, но играть больше не будет. Занятия музыкой прекратились. Так едва ли не впервые в жизни Фета его наставники – те, кто, как он был приучен считать, живя в доме Шеншина, всецело распоряжался его жизнью по собственному усмотрению, – приняли во внимание его пожелания и склонности.

Протестантский гернгутерский дух пансиона особенно проявлялся в установленной Крюммером системе порицания. В отличие от обычных немецких школ, в Верро совершенно отсутствовали телесные наказания. Тем не менее многие наказания выглядят сейчас весьма сомнительными средствами достижения воспитательных целей. Так, наказанием могла стать сама учеба; к примеру, Гульч за одну нерешенную задачу из пятидесяти заданных заставлял заново решать и остальные сорок девять; за плохой перевод с латыни полагалось учить наизусть стихи из «Энеиды». Проступки записывались в штрафные книжки, за каждый налагался штраф в одну копейку (не так уж мало в те времена); к концу года накапливались немалые суммы, на которые летом покупались кислое молоко и черный хлеб во время прогулки на ферму. Протестантскую суровость олицетворял карцер, ожидавший учеников за особо тяжкие провинности, – «темный чулан с крошечным окошком, сквозь которое никакая голова пролезть не могла»: «В чулане не оказалось никакой скамейки, на которой можно бы присесть, и так как туда попадали большею частью ученики меньших классов и никто никогда этого класса не чистил, то, я полагаю, никакие подземные Хивинские тюрьмы не превзошли бы неопрятностью этого помещения, предназначенного для детей чопорного прибалтийского дворянства… карцер, подобно сеням, был не топлен, и вода в нем застывала»[88]88

Там же. С. 97–98.

[Закрыть]. Афанасий однажды побывал там за то, что сбегал к Шлейхеру и принес полные карманы крендельков для себя и товарищей к утреннему молоку.

Высшим же воплощением протестантского духа были выговоры, делавшиеся самим Крюммером: «Но самым жестоким мучением было идти получать выговор от директора. В случае проступков, изобличавших порочные наклонности, выговор продолжался иногда более часу. При словах “поди-ка сюда” виновный входил в кабинет директора и останавливался перед ним с глазу на глаз. Увы! Не раз приходилось и мне стоять подобным образом, и если бы мне в то время предложили жестокое телесное наказание как средство избавиться от выговора, я бы с радостию принял предложение. Сам директор в подобных случаях не садился, а стоял в красном халате, с огромною пенковою трубкой, несколько перегнувшись через спинку кресла. <…> Делая выговор, что он называл coram nehmen[89]89

Держать ответ (от лат. coram – прежде чем; нем. nehmen – брать). (прим. редакции)

[Закрыть], директор никогда не возвышал голоса, не прибегал к угрозам, но тем не менее был неумолим. Обнажив всю душу виновного, он целым рядом заключений доводил его до той страшной бездны отвержения, в которую с каждым шагом готовился столкнуть его господствующий в его душе порок. Подобные увещания страшно действовали на мальчиков. Многие не выносили нравственного потрясения; им делалось дурно, и ни один, даже из самых упорных, не покидал кабинета без громких рыданий». Он, как какой-нибудь протестантский проповедник, обвинял с точки зрения не только, так сказать, «домашней», но и высшей, возводя проступки в степень грехов и пороков, говоря о нравственном падении и стремясь порицанием добиться от ученика не просто клятвы, что он «больше так не будет», но усвоения высоких нравственных принципов через раскаяние. («Тут всё сводилось на нравственную сторону человека»[90]90

Он же. Из деревни // Фет А. А. Сочинения и письма: В 20 т. Т. 4. СПб., 2007. С. 245.

[Закрыть], – писал Фет.)

Хотя строгая дисциплина, скудный рацион, специфические наказания были, особенно поначалу, трудны для русского мальчика, привыкшего к существенно более беззаботному образу жизни в Новоселках (даже при том, что кое-что до боли напоминало систему, принятую Афанасием Неофитовичем), и далеко не все ценности и жизненные принципы, внушавшиеся ему, Фет усвоил и принял, впоследствии он был склонен оценивать деятельность Крюммера и других педагогов, с которыми встретился в Верро, их методы и сам дух пансиона очень высоко: «Я чувствую всю меру добра, которого мне желали мои воспитатели, ту любовь к делу и к нам, детям, которая не позволяла им довольствоваться большею или меньшею степенью успехов, более или менее приличным поведением, а заставляла по поводу всякого поступка ученика обращаться к нравственной почве, на которой созревал поступок»[91]91

Там же.

[Закрыть].

Нравственные уроки, конечно, усваиваются и со временем облагораживают и смягчают нравы. Но дети остаются детьми со всеми их как приятными, так и шокирующими чертами; хорошо известно, что последние, вопреки добрым намерениям начальства и педагогов, часто процветают в закрытых учебных заведениях. И Афанасий, который поступил в пансион в середине учебного года, столкнулся с предсказуемым отношением к новичку. Ситуация усугублялась его национальной и социальной чуждостью однокашникам, дававшей почву для особо изощренных издевательств. Насмешки вызывал его неуклюжий длиннополый сюртук, скроенный деревенским портным перед отправкой в Москву (его фалды Афанасий самостоятельно обрезал «с некоторым упоением» и не без портновского искусства).

Были среди новых товарищей и те, кто не ограничился упражнением в остроумии, а сразу перешел к побоям. Таков был, например, силач по фамилии Кален, которому и в отношении других учеников не требовалось особых причин, чтобы начать избиение слабого. И насмешки, и побои новичку пришлось терпеть довольно долго. В отчаянии Афанасий попытался обратиться за помощью к Крюммеру и, не называя фамилий обидчиков, попросил выделить ему отдельную комнату, но это только ухудшило дело: директор не любил жалоб на товарищей и считал, что приспособление к коллективу – дело самого ученика. Побои и насмешки прекратились только после того, как доведенный до отчаяния и ярости от боли другим садистом, «широкоплечим» Менгденом, Афанасий бросился на обидчика: «Не думая о получаемых ударах, я стал гвоздить своего противника кулаками без разбора сверху вниз; тогда и он, забыв о нападении, только широко раздвинув пальцы обеих рук, держал их как щиты перед своею головой, а я продолжал изо всех сил бить, попадая кулаками между пальцами противника, при общих одобрительных криках товарищей: “валяй, Шеншин, валяй!” Отступающий противник мой уперся наконец спиною в классный умывальник и, схватив на нем медный подсвечник, стал острием его бить меня по голове. В один миг бросившиеся товарищи оттащили нас друг от друга, так как я уже ничего не видал из-под потока крови, полившейся по лицу из просеченной до кости головы»[92]92

Он же. Ранние годы моей жизни. С. 88.

[Закрыть].

После этого случая отношения с товарищами стали спокойными и ровными, однако настоящей дружбы ни с кем из них так и не возникло. Среди учеников, с которым намечалось некоторое сближение, был Андрей Воейков, сын приятеля Жуковского; мать мальчика Александра Андреевна, в девичестве Протасова, была сестрой возлюбленной поэта и адресатом его знаменитой баллады «Светлана». Александр Федорович Воейков, отдав сына в пансион Крюммера и узнав, что Афанасий русский, пожелал с ним познакомиться, надеясь поручить Андрея его попечению. Фет побывал в гостинице, где остановился Воейков, и произвел приятное впечатление на уже немолодого литератора, процитировав большой фрагмент из его когда-то знаменитой сатирической поэмы «Дом сумасшедших», почерпнутый им из борисовской тетради. Но дружба не сложилась: Воейкова-младшего, крайне слабо учившегося, вскоре забрали от Крюммера. Внимание Афанасия привлек экзотический ученик пансиона, испано-лифляндского происхождения Альфонс Перейра. Его отец, очень состоятельный человек, даже пригласил Фета, на летние каникулы не уезжавшего на родину, пожить в его самом настоящем дворце в поместье Сербигаль. Афанасий воспользовался приглашением, но дружба со своевольным аристократическим юношей не сложилась.

Имелась и другая причина отсутствия близости со сверстниками. Именно в пансионе Фет наконец узнал, что не является тем, кем считал себя с рождения. Произошло это, как сообщает поэт в своих мемуарах, в этом случае особенно «уклончивых», с одной стороны, внезапно, с другой – рутинно и просто: «Дядя, отец и мать по временам писали мне и чаще всех дядя, изредка влагавший в свое письмо воспитаннику Шеншину 100 рублей. Часто директор по получении почты сам входил в класс и, смотря на конверты, громко называл ученика по фамилии и говорил: “это тебе, Шеншин”, передавая письмо. Но однажды отец без дальнейших объяснений написал мне, что отныне я должен носить фамилию Фет, причем самое письмо ко мне было адресовано: Аф. Аф. Фету»[93]93

Там же. С. 95.

[Закрыть]. То, что Шеншин не удосужился дать какие-то объяснения, вполне для него типично. Более странно, что правду сообщили мальчику только через год после зачисления в пансион (несомненно, под законной фамилией). Видимо, Шеншин тянул до последнего, до того как Фету должно было исполниться 16 лет и уже могла возникнуть необходимость самостоятельно подписывать какие-нибудь бумаги.

Очень скупо и уклончиво говорит Фет о своей реакции: «Как ни горька была мне эта нежданная новость, но убежденный, что у отца была к тому достаточная причина, я считал вопрос до того деликатным, что ни разу не обращался за разрешением его ни к кому. “Фет так Фет, – подумал я, – видно, так тому и быть. Покажу свою покорность и забуду Шеншина, именем которого надписаны были все мои учебники”»[94]94

Там же.

[Закрыть]. Это утверждение, несмотря на некоторую странность, выглядит правдоподобно; несомненно, что Афанасию и раньше не приходилось требовать каких-либо объяснений от Шеншина и он привык, что тот всегда имеет достаточные резоны поступать с ним по своему усмотрению. В данном случае отсутствие ясности могло иметь смягчающий эффект: скрывая простую и жестокую правду, оно давало подростку простор для собственных умозаключений и фантазий, самостоятельного изобретения, возможно, фантастических, но утешительных версий. К тому же Афанасий вряд ли мог до конца понять, какие социальные последствия это будет иметь для него. Смягчало удар и не изменившееся отношение к нему дяди Петра: на письмо племянника, подписанное «Фет», он ответил почти гневно, что для него Афанасий всегда останется родственником.

Мы не знаем, какое время правда оставалась тайной для остальных воспитанников. Крюммер, «не желая производить смущения, продолжал передавать мне отцовские письма, говоря по-прежнему: “это тебе, Шеншин”, так как школа никакого Фета не знала», – утверждал поэт впоследствии. Но однажды всё раскрылось:

«Крюммер, стоя у самой двери классной, тогда как я сидел на противоположном ее конце, сказавши: “Шеншин, это тебе”, – передал письмо близстоящему для передачи мне. При этом никому не известная фамилия Фет на конверте возбудила по уходе директора недоумение и шум.

– Что это такое? у тебя двойная фамилия? отчего же нет другой? откуда ты? что ты за человек? и т. д. и т. д.»[95]95

Там же.

[Закрыть].

Открытие, вспоминал Фет, «заставило вокруг меня зашуметь злоязычие, подобно растроганной колоде пчел»[96]96

Там же. С. 96.

[Закрыть]. Афанасий снова превратился в объект насмешек и оскорблений. Думается, что хуже насмешек было обсуждение произошедшего сыновьями родовитых прибалтийских помещиков (пусть русские аристократы и относились весьма скептически к самой этой прибалтийско-немецкой «родовитости», но тем больше было чванства у собратьев многочисленных на русской придворной и бюрократической службе Корфов, Дубельтов, Ливенов и Бенкендорфов). Эти разговоры и гипотезы неизбежно отнимали силу у спасительных фантазий и открывали путь к неутешительной правде. Самые худшие предположения недоброжелателей как будто подтверждались тем, что Афанасия единственного не отпускали домой на летние двухмесячные каникулы. Скорее всего это объяснялось дальностью и дороговизной путешествия (хотя, возможно, привезти юношу в имение обошлось бы дешевле, чем платить за его пребывание в пансионе летом, то есть тратить деньги, чего так не любил Афанасий Неофитович), но, как всегда в отсутствии серьезных объяснений, не могло не наводить подростка на мысли, что его семья больше не хочет его видеть. Осознание причин и масштабов катастрофы происходило постепенно и хаотично, доводя до отчаяния и ужаса.

И всё-таки рана должна была заживляться и самим свойством юношеской натуры, и налаженным однообразным бытом закрытого учебного заведения, размеренностью жизни в нем, заставляющей забывать о движении времени, позволяющей меньше думать о том, что находится за пределами Верро, и о том, что ждет впереди. Ученики постепенно привыкли к новой фамилии Афанасия, и жизнь потекла по-прежнему. Фет учился – хорошо по тем предметам, которые были ему интересны, тянул с трудом те, которые не нравились. «В изустных и письменных переводах с немецкого на латинский и в классе “Энеиды”, равно как и на уроках математики и физики я большею частию занимал второе место и нередко попадал на первое. Немецкими сочинениями моими учитель был весьма доволен и ставил их в пример прочим ученикам-немцам»[97]97

Там же. С. 115.

[Закрыть], – вспоминал поэт.

Он не пытался близко сходиться с кем-либо, бесповоротно отгороженный от других пансионеров и собственным ощущением себя как изгоя, чужака, занявшего не свое место, и постоянной опасностью быть задетым неосторожным или насмешливым словом. Это не мешало ему быть, что называется, «хорошим товарищем», способным на дерзости и небольшие подвиги в пользу товарищества (одна из выходок стоила ему карцера – такие поступки обычно вызывают уважение в детском коллективе). На учеников Афанасий производил впечатление «“благообразного”, темноволосого, невысокого, “уютного” характером юноши», вспоминал один из его товарищей, Эттинген – впрочем, на склоне своей почти столетней жизни[98]98

Цит. по: Садовской Б. А. Ледоход: Статьи и заметки. Пг., 1916. С. 169–170.

[Закрыть]. За свое русское происхождение он заслужил у однокашников «прозвище “медведь-плясун”, что при случае употреблялось в смысле упрека, а иногда и ласкательно. Выпрашивая что-либо, просящий гладил меня по плечу и приговаривал: “Tanzbaer, Tanzbaer”»[99]99

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 87–88.

[Закрыть]. (В пансионе все имели прозвища, не исключая и глубокочтимого Крюммера, именовавшегося за глаза Trommelschleger – прусский барабанщик.)

И ученикам, и преподавателям должна была нравиться его способность к ручному труду, редко встречавшаяся в этой среде, но ценимая протестантами. Учитель Эйзеншмидт, написавший книгу воспоминаний о пансионе Крюммера, запомнил и Фета: «Он был единственным русским в классе и на фоне немецкого окружения выделялся своим духом и энергией. Многих восхищали его способности к механике. Я находился с ним в очень доверительных отношениях, и как-то он похвастал мне, что если бы вдруг обеднел, то мог бы зарабатывать на хлеб пятью профессиями. И это не было преувеличением. Например, он чинил часы без всяких инструментов, с помощью лишь штопальной иглы и испорченного рейсфедера. Но самое удивительное его достижение, на пару с другим учеником, также расположенным к механике, состояло вот в чем: за печью третьей комнаты они установили токарный станок, который был врезан в стену и тщательно утаивался от Крюммера. Оттачивали на этом станке коньки и затупленные перочинные ножи. И даже вытачивали на нем шахматы»[100]100

Цит. по: Дерябина Е. П. Лифляндский период жизни А. А. Фета // Вестник Новгородского государственного университета. 2009. № 51. С. 55.

[Закрыть].

И в летние месяцы удавалось заполнять пустоту жизни и получать небольшие удовольствия. С тех пор как семья Перейра перестала брать его в дом на каникулы, Фет бесцельно и лениво слонялся по городу, причем, как он вспоминал, «щеголял пестрым бухарским архалуком, купленным мною, по примеру одного из франтоватых товарищей, у проезжего татарина»[101]101

Фет А. А. Ранние годы моей жизни. С. 112.

[Закрыть]. В таком виде он заходил в главную овощную лавку на большой улице, заказывал пряники и шоколад, а иногда, чувствуя себя взрослым, бутылку мозельского вина (благодаря доброте дяди деньги на него имелись) и выпивал ее в задней комнате лавки, сидя или лежа на диване и раскурив трубку, к которой пристрастился в пансионе. Иногда удавалось уговорить Гульча или другого учителя взять его с собой на утиную охоту. Удалось даже съездить летом в Петербург с Крюммером, отправившимся туда по делам. Город и во второй раз не произвел на юношу особого впечатления; в основном Афанасия смешили ломаный русский язык директора, его неуклюжие попытки объясняться на улице и в лавках.

Трехлетнее пребывание в пансионе Крюммера, много давшее для умственного развития Фета, сообщившее ему тот набор сведений и навыков, который, в отличие от багажа, полученного от новоселковских семинаристов, действительно можно было назвать образованием, сыграло слабую роль в становлении Фета как поэта. Словесности в пансионе уделялось мало времени и внимания, да и то это была почти исключительно словесность немецкая. Эйзеншмидт был горячим поклонником Шиллера, стремился прививать ученикам любовь к его поэзии, объясняя на примере его стихотворений азы поэтического искусства. Он задавал ученикам переводы, тем самым дав Фету возможность возобновить упражнения, которые так скрашивали его жизнь в Новоселках. Эйзеншмидт вспоминал, что Афанасий очень удачно перевел несколько стихотворений немецкого романтика. Однако сделать шаг от переводов из Шиллера на русский язык к собственному творчеству в Верро было трудно: и город был практически полностью немецкоязычный, и в пансионе, который его прославил, всё говорилось и писалось по-немецки, занятия русским языком представляли собой профанацию – сам учитель знал его плохо и закрывал глаза на то, что во время «русскоязычной» прогулки ученики всё равно общались по-немецки. Это не доставляло Фету, с рождения двуязычному, никаких трудностей в общении и учении, но не стимулировало к сочинению стихов по-русски. К тому же, скорее всего, русских книг и журналов в библиотеке пансиона не было и стихи, заученные из борисовской тетради, оставались единственным воспоминанием о русской поэзии.

Тем не менее именно в Верро Фет попытался сочинить оригинальные, собственные стихи. В мемуарах он вспоминает «о русских стихотворных потугах, иногда овладевавших мною при совершенно неблагоприятных условиях»[102]102

Там же. С. 115.

[Закрыть]. На выдававшейся ученикам бумаге, предназначавшейся для задач и примеров, домашних и классных работ, нельзя было писать что-то постороннее, и Афанасий набрасывал стихи на аспидной доске. Однако моральный дух протестантского пансиона, в котором и от литературы требовали нравственной пользы, настолько плохо сочетался с той чистой сладостью, которой искал в поэзии Фет, что стихи, которые он пытался сочинять, казалось, сами вяли в этой атмосфере: «В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность; но в конце концов оказывалось, что стремились наружу одни спирали стеблей, на которых никаких цветов не было. Я чертил на своей аспидной доске какие-то стихи и снова стирал их, находя их бессодержательными»[103]103

Там же.

[Закрыть].

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?