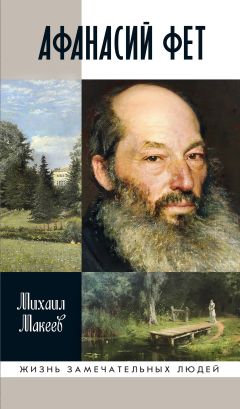

Текст книги "Афанасий Фет"

Автор книги: Михаил Макеев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Если интереса к «науке» и музыке преподаватели не смогли возбудить в Афанасии, то «природа» интересовала его намного больше. Конечно, речь не идет о «созерцании». Его увлекала ловля птиц, которой он занимался и в одиночку, и на пару с дворовым мальчиком Митькой, большим мастером этого дела, которого Шеншин определил Афанасию в товарищи по обучению для возбуждения в нем духа соревновательности и стимулирования усердия. Птиц ловили с помощью силков, которые мальчик научился делать очень искусно, проявляя необычную для дворянского отпрыска склонность к работе руками (Шеншин даже сообщал в письме Беккерам, что прочит его в инженеры[62]62

См.: Блок Г. П. Рождение поэта: Повесть о молодости Фета. Л., 1924. С. 11.

[Закрыть]). Добычей становились вьюрки, «с виду похожие на овсянку, только кофейного цвета, как соловей, и с прелестным красным нагрудничком»; голосистые синички, прозывавшиеся детьми «синица певица, красная девица, буфетница»; чижи, «целым стадом» садившиеся на росшую в саду липу[63]63

См.: Фет А. А. Указ. соч. С. 32.

[Закрыть]. Другим развлечением подобного рода была охота, которую не любил Афанасий Неофитович, зато дядя Петр обожал и сумел привить племяннику страсть к этой барской забаве. Предметом мечтаний была собственная лошадка, ради которой Афанасий готов был идти на разные жертвы и пользовался возможностью покататься без ведома родителей; результатом одной из таких тайных поездок стала серьезная рана, шрам от которой сохранился на всю жизнь. При этом интерес к хозяйству, управлению имением, знакомству с сельскохозяйственными работами у ребенка отсутствовал – Шеншин занимался этим сам и не стремился приобщить к этим заботам своих наследников.

Судя по всему, у Афанасия практически отсутствовала склонность к религии. Надо сказать, жизнь в Новоселках мало способствовала ее развитию. Афанасий Неофитович был типичным (пусть и заурядным) сыном века Просвещения, равнодушным к религии (проверяя после долгого отсутствия счета и находя в них полтинник, потраченный на «благодарность» священнику, он выражал неудовольствие), хотя и какого-то особенного безверия и вольнодумства не выказывал: семья пунктуально посещала храм и выполняла положенные обряды. Сама Церковь в лице своих представителей, сельских священников, не внушала мальчику большого уважения. Унизительная бедность, часто порожденная совсем не монашеским образом жизни, зависимость священника от помещика, которого он духовно окормлял, – все эти хорошо известные черты жизни русского провинциального духовенства Афанасий видел собственными глазами, неизбежно усваивая типичные для тогдашних помещиков формальное уважение к учению Церкви, ее требованиям и при этом презрение к большинству ее представителей. «В те времена многие из духовенства отличались невоздержностью к крепким напиткам»[64]64

Там же. С. 45.

[Закрыть], – считает необходимым заметить Фет в мемуарах.

Подобный пример являл собой отец Яков, на которого Афанасий Неофитович «смотрел неблагосклонно, по причине пристрастия его к спиртным напиткам»: «Отец Яков усердно исполнял требы и собственноручно пахал и убирал, с помощью работника, попадьи и детей, свою церковную землю; но помянутая слабость приводила его к крайней нищете. Помню, как во время великопостных всенощных, когда о[тец] Яков приподымался на ногах и с поднятыми руками восклицал: “Господи, Владыко живота моего”, – я, припадая головою к полу, ясно видел, что у него, за отсутствием сапог, на ногах женины чулки и башмаки»[65]65

Там же. С. 45–46.

[Закрыть].

Среди знакомых священников был достаточно образованный отец Сергий, превратившийся в совершенно домашнего человека и отчасти приживала, постоянно обращавшийся с разнообразными просьбами, но и сам готовый услужить, например купить скрипку или починить музыкальный инструмент. Но и он своей услужливостью не усиливал авторитет Церкви в глазах мальчика. И вся внешняя сторона православия не находила в его душе никакого отклика: присутствие на церковных службах заполнялось рассматриванием платьев и причесок дам, пасхальные обряды ассоциировались с ужасной необходимостью христосоваться с внушавшим отвращение деревенским дурачком Кондратом, богослужебные тексты трудно запоминались и вызывали скуку. Религиозная сфера была чем-то слишком домашним, продолжая на другой лад непроницаемую серость жизни в Новоселках.

Другой, трансцендентной стороны христианства, собственно веры в Бога как Спасителя, Того, кто утешает в невзгодах и позволяет переносить тяготы или скуку жизни, Фет в детстве не узнал. Проводником такой религиозности могла стать Елизавета Петровна, по первому крещению и по домашнему воспитанию лютеранка, то есть представительница той христианской конфессии, которая еще сохраняла живую веру, начитавшаяся Шиллера и имевшая склонность к экзальтации, порывам и поискам чего-то высшего по сравнению с убогим земным существованием человека. И, видимо, такое влияние она действительно оказала: с ней Афанасий молился сердцем, а не по заученному тексту, раздражавшему его повторами и длиннотами.

Но эта трансцендентность у мальчика (и в этом во многом «виновата» сама мать, чья религиозность, несомненно, несла в себе противоречие между Христом и Шиллером) приняла преимущественно эстетический характер – стремление к высшей красоте, а не к высшему благу: «Не менее восторга возбуждала во мне живопись, высшим образцом которой являлась на мои глаза действительно прекрасная масляная копия Святого Семейства, изображающая Божию Матерь на кресле с Младенцем на руках, младенцем Иоанном Крестителем по левую и св[ятым] Иосифом по правую сторону. Мать растолковала мне, что это произведение величайшего живописца Рафаэля, и научила меня молиться на этот образ. Сколько раз мне казалось, что Божия Матерь тем же нежным взором смотрит на меня, как и на своего Божественного Младенца, и я проливал сладкие слезы умиления…»[66]66

Там же. С. 18.

[Закрыть]

У маленького Афанасия не было ни способностей, ни склонности к живописи, и он не делал попыток подражать Рафаэлю. Но тяга к красоте как убежищу, спасению от тусклой жизни нашла реализацию в очень раннем интересе к литературе и прежде всего к поэзии, сформировавшемся, несомненно, также при участии матери. «В ту пору, – вспоминал Фет в последнем томе своих мемуаров, – я мог быть по седьмому году от роду и, хотя давно уже читал по верхам: аз-араб, буки-беседка, веди-ведро; тем не менее немецкая моя грамотность далеко опередила русскую, и я, со слезами побеждая трудность детских книжек Кампе, находил удовольствие читать в них разные стихотворения, которые невольно оставались у меня в памяти»[67]67

Там же. С. 16.

[Закрыть]. Имеющаяся в виду серия «Детская библиотека», издававшаяся одним из основоположников литературы для детей Иоахимом Генрихом Кампе, была передовым явлением в педагогике. Книжки были популярны в Германии. Существовало их переложение на русский язык, сделанное адмиралом А. С. Шишковым, однако по инициативе Елизаветы Петровны для обучения старшего сына были выписаны немецкие оригиналы. В общем, это были обычные хрестоматии, состоявшие из назидательных рассказиков, детских пьесок и сценок, притч, молитв, басен, стихотворений о природе, добродетели и пороке, а также Божьем величии и милосердии. Но, погружаясь в книжку, юный Фет предпочитал не «познавать мир» или учиться добродетели, а «наслаждаться ритмом затверженных немецких басенок…»[68]68

Там же. С. 16–17.

[Закрыть].

Опять же ритм произвел на Афанасия впечатление в одном из первых серьезных стихотворений, прочитанных и заученных им практически наизусть:

«Помню, как однажды доктор Вейнрейх, войдя в гостиную, положил перед матерью захваченный с почты последний номер Московских Ведомостей, прибавив: “Здесь прекрасное стихотворение Жуковского на смерть императрицы Марии Феодоровны”. И он стал читать:

“Итак твой гроб с мольбой объемлю”.

– Das ist in Iamben[69]69

Это ямбами (нем.). Ямб – двухсложный стихотворный размер с ударением на втором слоге. (прим. редакции)

[Закрыть], – сказал Вейнрейх.

Это замечание осталось мне на всю жизнь самым твердым уроком. Позднее я слушал метрику в Московском университете у незабвенного Крюкова, но не помню ни одного слова из его лекций. Зато поныне узнаю ямб, прикидывая его к стиху:

“Итак твой гроб…”

Могу сказать, что я с детства был жаден до стихов, и не прошло часу, как я знал уже наизусть стихотворение Жуковского»[70]70

Там же. С. 31–32.

[Закрыть].

Афанасий Неофитович, видимо, не одобрял экстенсивное чтение («На мое стремление к стихам он постоянно смотрел неблагосклонно…»[71]71

Там же. С. 30.

[Закрыть]), хотя и препятствовать не пытался. Зато любимый дядя Петр, обладавший классическим вкусом, восхищался способностью племянника запоминать стихи и предложил ему выучить наизусть рыцарскую поэму итальянца Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» в переводе Семена Раича (вышедшую в четырех небольших книжках в 1828 году), установив щедрую премию в тысячу рублей за каждую песню.

Предложение поначалу показалось Афанасию соблазнительным, и он принялся за исполнение; но чтение и заучивание монотонно-неуклюжих стихов, которыми учитель Тютчева переложил великую поэму, оказалось занятием настолько трудным и скучным, что даже меркантильные соображения не смогли заставить довести дело до конца: «Я действительно выучил наизусть почти всю первую песню; но так как корыстолюбие в такие годы немыслимо, то я набросился на “Кавказского пленника” и затем на “Бахчисарайский фонтан”, найденные мною в рукописной книжке Борисовых, выпрошенной Василием Васильевичем для прочтения»[72]72

Там же. С. 34.

[Закрыть]. (Борисовская «рукописная книжка» сыграла первостепенную роль в литературном образовании мальчика: по ней он «познакомился с большинством первоклассных и второстепенных русских поэтов от Хераскова до Акимова включительно»[73]73

Там же. С. 105.

[Закрыть].) В пушкинских поэмах юного читателя привлекли не содержание, не романтические герои и их страсти, не экзотические пейзажи, не сюжетные перипетии, не «байронизм», а гармония, «сладостность». Именно благодаря ей поэмы с очень разреженным сюжетом были для него привлекательнее наполненного «приключениями», но неблагозвучно-шероховатого «Освобожденного Иерусалима». С детства у Фета не было развито то, что называется поэтическим воображением; поэзия пришла к нему не в виде мечты, смутных фантастических или реалистических, но оригинальных образов, а в виде красивых сочетаний ритмов и звуков.

Показательно, что его первыми самостоятельными поэтическими опытами стали переводы:

«По ночам, проснувшись, я томился сладостною попыткой переводить немецкую басню на русский язык. Вот наконец после долгих усилий русские стихи заменяют немецкие… Когда мною окончательно овладевал восторг побежденных трудностей, я вскакивал с постели и босиком бежал к матери, тихонько отворяя дверь в спальню.

– Что тебе надо? – сначала спрашивала мать, встревоженная моим неожиданным приходом; но впоследствии она уже знала, что я пришел диктовать свой стихотворный перевод, и я без дальнейших объяснений зажигал свечку, которую ставил на ночной столик, подавая матери, по ее указанию, карандаш и клочок бумаги»[74]74

Там же. С. 17.

[Закрыть].

Самому Фету запомнился сделанный им перевод взятого из книжки Кампе стихотворения немецкого поэта Иоганна Беньямина Михаэлиса:

Летела пчелка, пала в речку,

Увидя то, голубка с бережечку

С беседки сорвала листок

И пчелке кинула мосток.

Затем голубка наша смело

На самый верх беседки села.

Стал егерь целиться в голубку,

Но пик! пчела его за губку.

Паф! дробь вся пролетела,

Голубка уцелела.

Это, собственно, и есть самое раннее известное нам произведение Фета. Рассуждать о его достоинствах не имеет смысла. Показательно, насколько неважна была для маленького переводчика мораль басенки: он не стал переводить последнее предложение фрагмента (в оригинале – «Wem dankt sie nun ihr Leben?», что можно перевести как «Кого она должна благодарить за свою жизнь?») и совершенно игнорировал мораль, выделенную автором в отдельную строфу («Erbarmt euch willig fremder Not! / Du gibst dem Armen heut dein Brot / der Arme kann diŕs morgen geben» – «Сжалься над чужим бедствием! / Ты дашь бедному свой хлеб сегодня, / Бедный может дать тебе завтра»). Желание не высказать что-то, но передать ритм, череду стройных звуков вызывало «сладостный» трепет творчества, отрывавшего мальчика от унылой действительности, и навсегда очертило для него ту область, где человек хотя бы на время чувствует себя в каком-то подобии Царствия Небесного.

Верро

Пока тянулись унылые детские годы Афанасия, документы, удостоверяющие его происхождение, хранились в тайне, ожидая момента, когда потребуется их обнародовать. Такая необходимость возникла, когда мальчику исполнилось 13 лет. В конце 1833 года опекуны Лины Фёт и душеприказчики покойного Иоганна Фёта смогли по суду получить в свое распоряжение находившееся у Эрнста Беккера заемное письмо Шеншина и начали энергичную кампанию по взысканию с него всей суммы долга и полагающихся по ней процентов.

Двадцать девятого декабря 1833 года министр иностранных дел Российской империи Карл Васильевич Нессельроде направил министру внутренних дел Дмитрию Николаевичу Блудову письмо, в котором уведомлял о получении «просьбы опекунов дочери умершего в Дармштадте асессора городового суда Фёта, Лины Фёт, на имя гессенского министерства, о истребовании от помещика Орловской губернии, отставного ротмистра Афанасия Шеншина, скорейшего платежа остальных должных им по данному им кригскомиссару Беккеру заемному письму денег, следующих помянутой Фёт»[75]75

Цит. по: Кузьмина И. А. Материалы к биографии А. А. Фета. С. 123.

[Закрыть]. Граф Блудов передал дело орловскому гражданскому губернатору Аркадию Васильевичу Кочубею. 3 января 1834 года мценским земским судом было начато «Дело о взыскании с отставного ротмистра Шеншина должных кригскомиссару Беккеру денег. Тут же о денежном требовании девицы Лины Фёт». Документ говорил сам за себя, и суд быстро принял решение в пользу истцов. 20 февраля 1834 года Шеншину было отправлено предписание об уплате по иску опекунов не только самой указанной в векселе суммы, но и процентов по ней за 11 лет, что вместе составляло 35 тысяч рублей; для помещика средней руки, обладателя расстроенного долгами имения, это означало совершенное разорение.

Оказавшиеся в катастрофической ситуации Шеншины пытались защищаться: 11 апреля того же года Афанасий Неофитович в направленной в суд записке утверждал, что уже заплатил по обязательствам через барона Ротшильда значительную сумму. 11 июля уже Елизавета Петровна направила господину заседателю Мценского земского суда И. А. Бологову письмо, в котором предлагала опекунам в оплату долга ее мужа «часть следующего и доставшегося мне после смерти вышеупомянутого родителя моего кригскомиссара Карла Беккера по наследству каменного дома, в г. Дармштадте состоящего»: «Дом сей в бытность мою в г. Дармштадте ценили [в] пятьдесят тысяч гульденов, что составляет не менее ста тысяч р[ублей]»[76]76

Цит. по: Там же. С. 126.

[Закрыть].

Эти объяснения и предложения были через посредство российской миссии во Франкфурте-на-Майне переданы гессен-дармштадтскому министерству, но истцов не удовлетворили. 11 июля 1835 года опекуны Лины Фёт Кихлер и Цан подали прошение, в котором утверждали, что банкирский дом Ротшильда ничего не знает о каких-либо деньгах, переводившихся через него Лине, ее опекунам или Беккерам. Проведя оценку полагавшейся Елизавете Шеншиной по праву наследования части дома ее покойного отца, они утверждали, что стоимость его не выходит за пределы трех тысяч гульденов. Это прошение поступило в Мценский земский суд вместе с дополнительными бумагами (в том числе письмами Эрнста Беккера Иоганну Фёту), подтверждавшими право Лины Фёт на получение указанной в заемном письме суммы и процентов по ней.

Благодаря специфике сложной и неповоротливой российской судебно-правовой системы процесс удастся затянуть: претерпевая разные повороты (в 1839 году дело едва не дойдет до действительного разорения ответчика), он будет длиться до 1842 года, когда завершится благополучно для Шеншиных благодаря вмешательству достигшей совершеннолетия Лины.

Но если благосостояние (пусть и относительное) семьи тяжбе с Кихлером и Цаном разрушить не удалось, то в судьбе юного Афанасия она сыграла решающую роль. Видимо, еще до того как началось дело, Шеншин узнал, что будут предъявлены документы, в которых правда о рождении и настоящей фамилии Афанасия выйдет на свет. Супруги предприняли попытку избежать следствия – в сентябре 1834 года Елизавета Петровна предъявила Орловскому губернскому правлению документы, удостоверяющие, что Афанасий является законным сыном Фёта и имеет право на его фамилию, объяснив запись в метрической книге ошибкой.

Однако без шума решить вопрос было невозможно. 30 сентября 1834 года губернское правление запросило у Орловской духовной консистории данные об обстоятельствах рождения Афанасия. 4 ноября было начато «Дело об усыновлении» № 1135. 17 ноября губернское правление отправило туда же запрос о браке Афанасия Неофитовича Шеншина. В результате расследования, в ходе которого священник, крестивший Афанасия, показал, что записал младенца сыном Шеншина «по уважению, оказываемому в оном доме», была достоверно установлена невозможность для Афанасия являться законным сыном Шеншина. 21 января 1835 года Шеншины получили свидетельства Орловской духовной консистории № 277 и Орловского губернского правления № 270. В первом утверждалось, что «означенного Афанасия сыном г. ротмистра Шеншина признать не можно», во втором – что «опекуны Лины Фёт признают рожденного оною бывшею Шарлотою Фёт Афанасия сыном вышеозначенного умершего асессора Иоганна Петра Вильгельма Фёт… следовательно, и нет сомнения, что упомянутый Афанасий имеет происхождение от родителей его амт-асессора Иоганна Петра Вильгельма Фёт и его бывшей жены Шарлотты Фёт»[77]77

Цит. по: Блок Г. П. Летопись жизни А. А. Фета. С. 135, 139, 140.

[Закрыть]. По данным исследовательницы И. А. Кузьминой, еще 5 декабря 1834 года Афанасий Неофитович, «добивавшийся занесения его вместе с детьми в шестую часть родословной книги, представил Орловскому дворянскому депутатскому собранию соответствующее прошение. В перечне детей, естественно, не было имени Афанасия»[78]78

Кузьмина И. А. Материалы к биографии А. А. Фета. С. 141.

[Закрыть].

Таким образом, 21 января 1835 года будущий поэт официально перестал быть членом семьи Шеншиных, лишился не принадлежавшей ему по закону фамилии, а вместе с ней права на дворянское звание и российского подданства, являясь отныне законным сыном дармштадтского подданного из мещан, а следовательно, в дальнейшем не мог претендовать на какую-либо долю в наследстве от Шеншина по праву родства.

Сам Афанасий о произошедшем ничего не знал – отчим предпочел избежать личного объяснения с ним по этому поводу. Мальчика было решено отправить в какое-либо учебное заведение. Возможно, опять же из соображений экономии или попросту потому, что долго не могли решить, что же делать с Афанасием, Шеншины дождались срока, когда надо было отправлять на учебу дочь Любу. Документы обоих детей, необходимые для поступления, были получены к началу 1835 года, и в феврале им было сообщено (Афанасию, видимо, без всякой подготовки) о кардинальном изменении в их жизни.

«Мне, – вспоминал поэт, – было уже лет 14, когда около Нового года отец решительно объявил, что повезет меня и Любиньку в Петербург учиться. Приготовлены были две кожаных кибитки с фартуками и круглыми стеклянными по бокам окошечками, и как бы вроде репетиции отец повез нас с сестрою на “Добрую воду” (имение дяди Ивана. – М. М.), на Оптуху (имение на одноименной реке под Орлом. – М. М.) к Семенковичам и наконец, главным образом, в Орел проститься с дедушкой. Нервная мать всё время не могла удержаться от слез, но это видимо только раздражало отца, и он повторял: “нет, нет, это не моя метода; так-то, говорят, обезьяны обнимают детей, да и задушат. Дети не игрушки; по-моему, поезжай хоть в Америку, да будь счастлив”». То, что Шеншин в очередной раз определил его судьбу, было для Афанасия привычным и возражений с его стороны не вызвало. К страху перед неизвестностью и грусти от предстоящей разлуки примешивалась и радость от начала новой жизни: Фет вспоминал, что при расставании с матерью был горд «предстоящей… свободой»[79]79

Фет А. А. Указ. соч. С. 77.

[Закрыть] и простился с ней недостаточно сердечно.

Несмотря на проявленную решимость (впрочем, всегда ему свойственную) отдать детей в учебное заведение пансионерами, Афанасий Неофитович не представлял себе, где будут учиться Афанасий и Люба. Видимо, он надеялся на совет и покровительство соседей по имению, братьев Новосильцевых. Этими надеждами и был определен маршрут. В начале февраля, погрузившись в кибитки, Шеншин со старшими детьми выехал в Москву. По пути заехали в Мценск, где провели день у дяди Петра (от которого Афанасий получил в подарок «плоские серебряные часы с золоченым ободком и 300 рублей ассигнациями денег»[80]80

Там же.

[Закрыть]), и через Калугу, запомнившуюся мальчику только громадным количеством голубей, прибыли в Первопрестольную.

В Москве поселились в гостинице Шевалдышева на Тверской улице и сразу же отправились к старшему Новосильцеву. Петр Петрович принял их радушно, угостил обедом и отсоветовал обучаться в московских заведениях, а вместо этого посоветовал ехать в Петербург к своему брату, а также снабдил рекомендательным письмом к другому важному сановнику – Василию Андреевичу Жуковскому, влиятельному лицу, в силу своих придворных обязанностей руководителя воспитанием и образованием наследника престола хорошо разбиравшемуся в учебных заведениях и проблемах образования. В Москве провели еще один день: Шеншину нужно было по делам посетить Опекунский совет, а Афанасий неожиданно отправился повидать одного из своих бывших менторов, учившегося в Медицинской академии. На третий день снова отправились в дорогу.

Ехали долго, ночуя на постоялых дворах, выбирая, где самовар подешевле. 15 февраля 1835 года прибыли в столицу и остановились на постоялом дворе на Средней Мещанской улице. Николай Петрович Новосильцев посоветовал отдать Любу в Екатерининский институт, куда 18 февраля Афанасий Неофитович подал прошение. Жуковский же (Фету повидать его не удалось – Шеншин отправился к нему один) не рекомендовал учить мальчика в Петербурге и посоветовал отправиться в Дерпт к его хорошему знакомому профессору Мойеру, который мог бы порекомендовать приличное учебное заведение. Пока ожидали решения судьбы Любы, Фет имел возможность познакомиться с Петербургом; судя по его воспоминаниям, город не вызвал ни большого интереса, ни восхищения – в основном отрок проводил время, ловя голубей на внутренней галерее постоялого двора. После того как 28 февраля дочь Шеншина была принята в институт, он, заплатив вперед 900 рублей за первый год ее обучения, повез Афанасия в Дерпт.

В почти заграничном Дерпте (ныне эстонский город Тарту), куда путники попали в начале марта, Афанасия поразило, что извозчик, везший их до квартиры Мойера, сидел «в санях в капоте с коротким многоэтажным воротником, а его парочка лошадок в дышле была запряжена в шоры без всякой шлеи, так что при спуске с горы шоры всползали лошадкам на самый затылок»[81]81

Там же. С. 87.

[Закрыть]. Мойер высказал сомнение в пользе пребывания подростка, оторванного от родителей, в шумном университетском городе среди разгульной студенческой молодежи и предложил попробовать устроиться в соседнем городке Верро (современный эстонский город Выру) в пансионе, с владельцем которого Крюммером он был хорошо знаком. Шеншин счел совет разумным, Мойер тут же написал в Верро и на другой день получил благоприятный ответ. Решили, не теряя времени, отправиться в то место, где Афанасию суждено было провести безвыездно несколько лет. Долгий путь, приведший подростка за тысячу верст от родного дома, подошел к концу.

Вступительное собеседование у Крюммера оказалось чистой формальностью (настоящий экзамен Афанасию, скорее всего, сдать успешно не удалось бы). «Многоученый» преподаватель Мортимер «попросил меня перевести на латинский язык слова: “я говорю, что ты идешь”. Как я ни силился, но не мог попасть на винительное с неопределенным, пока Мортимер не подсказал мне: “Dico te venire”», – вспоминал Фет. Через два часа Шеншину было объявлено, что Афанасий принят: по возрасту – в старшую палату, а «по учению» – в третий класс. Ему выделили место за длинным столом в классной комнате, со своим ящиком, закрывавшимся на собственный ключ, и кровать в дортуаре. «Затем, – писал в мемуарах поэт, – ссылаясь на приближающуюся весеннюю оттепель, отец, заказав почтовых лошадей, дал поцеловать мне свою руку, и я, мечтавший о свободе и самобытности, сразу почувствовал себя среди иноплеменных людей в зависимости, с которой прежняя домашняя не могла быть поставлена ни в какое сравнение»[82]82

Там же. С. 82, 83.

[Закрыть].

Верро, в котором предстояло жить Афанасию, был крохотным городком, с населением, согласно описи 1835 года, 1025 человек, 80 процентов которого составляли прибалтийские немцы и по 10 процентов – эстонцы и русские. Извозчиков здесь не водилось – за малостью расстояния до любого места жители ходили пешком. Главной достопримечательностью была булочная пекаря Шлейхера, знаменитая своими пряниками. Православная церковь была одна, зато учебных заведений – целых восемь (в том числе воскресные и начальные школы, а также пансион для девочек), среди которых выделялось то, в котором Фету предстояло постигать азы знаний. Пансион занимал напоминавшее настоящий замок большое здание на «широкой улице, вдоль которой с площади до самого озера тянулась широкая березовая аллея»[83]83

Там же. С. 82.

[Закрыть]. Его основателем и неизменным директором был Генрих Каспар Крюммер, человек уважаемый и известный не только в Верро: он был автором учебников арифметики, использовавшихся не только в его собственном пансионе, но и за пределами Лифляндии, немых (контурных) карт. Пансион Крюммера имел выходящую далеко за пределы Верро репутацию серьезного учебного заведения, дающего основательное образование и «доброе» воспитание, и был популярен среди родовитых прибалтийских дворян лютеранского вероисповедания, охотно помещавших в него своих сыновей. Они-то и составляли большинство учеников: из шестидесяти шести мальчиков, обучавшихся в пансионе в то время, когда туда поступил Фет, только пятеро, считая его самого, были русские и православные.

Крюммер был не просто «хозяин» пансиона – он определял дух и принципы воспитания и обучения. Судя по воспоминаниям выпускников и учителей, Крюммер, с одной стороны, был доброжелательным и добродушным, любил детей и пошел в педагогику по зову сердца, считая ее своим призванием. Его доброту и снисходительность Фет не раз испытал на себе. С другой стороны, Крюммер имел черты доктринера, несколько напоминая в этом отношение Афанасия Неофитовича, только на немецкий лад. Причем его доктринерство было особого рода. Директор пансиона, в котором воспитывались в основном лютеране, принадлежал к ответвлению протестантизма – гернгутерам, или моравским братьям. Представители этой евангелической деноминации давно жили в России и вели активную миссионерскую деятельность, особенно на ее прибалтийских территориях, вызывая симпатии и у русских. Так, В. А. Жуковский, побывавший в Сарепте, своеобразной столице российского гернгутерства, писал в послании «К Воейкову» (1814):

В Сарепте зрелище иное:

Там братство Христиан простое

Бесстрастием ограждено

……………………………………………

Там вечно то же и одно;

Всему свой час: труду, безделью;

И легкокрылому веселью

Порядок крылья там сковал.

……………………………………………

Там девы простотой счастливы,

А юноши трудолюбивы

От бурных спасены страстей

Рукой занятия целебной…

Труд, дисциплина, минимум «земных» удовольствий и соблазнов, четкий распорядок дня и строгое распределение обязанностей в общине, ежедневное чтение и изучение Священного Писания – вот основы воспитания, по представлениям гернгутеров, превращавшего человека в достойного гражданина и хорошего христианина. На таких принципах была построена и жизнь воспитанников пансиона Крюммера.

Спали ученики в дортуарах на первом этаже: у каждого был свой шкаф, куда убиралась складная кровать. Чтобы лечь, нужно было, открыв дверь шкафа, опустить кровать; таким образом, получалось что-то вроде «отдельной корабельной каюты». Будили пансионеров в шесть утра. Накинув халаты, они бежали через холодные сени в свою «палату» – помещение, предназначенное для класса, там умывались над лоханью со свежей водой, после чего получали легкий завтрак: кружку молока с ломтем ситного хлеба. Затем те ученики, которые накануне не успели сделать уроки, могли приготовиться к предстоящим занятиям. В восемь часов звонок созывал на пятиминутную утреннюю молитву, «состоявшую из лютеранских стихов, пропетых общим хором под мастерскую игру на органе»[84]84

Там же. С. 83, 84.

[Закрыть] одного из учителей. Сразу после этого начинались занятия, длившиеся до одиннадцати часов, – всего три урока. После подавали второй завтрак – такие же ломти хлеба, но теперь очень тонко намазанные маслом. С половины двенадцатого у старших классов был четвертый часовой урок, а младшие в это время отдыхали. В половине первого все бежали в общую залу обедать за двумя рядами длинных столов. Обед состоял из картофельного супа или щей на первое и жареной говядины с картофелем на второе. К обоим блюдам полагался ломоть ситного. Получить дополнительный кусок было практически невозможно, и мало кто решался его попросить. Через полчаса обед завершался, и учеников под надзором дежурного учителя в любую погоду вели на прогулку. Прогулка не только была полезным для здоровья моционом, но и имела образовательную цель: во время нее было положено говорить только по-русски или по-французски. В два часа пополудни ученики садились за приготовление уроков. С половины третьего до половины пятого были два урока, а у старшеклассников после этого еще ежедневный урок латыни. С половины шестого до шести пили молоко, затем до восьми вечера под присмотром надзирателей готовили уроки. В восемь часов устраивался ужин из двух блюд: каши-размазни и вареной говядины с картофелем. С половины девятого давался час на отдых. Затем надзиратель объявлял молитву, ученики на минуту преклоняли головы, а закончив молиться, меняли сюртуки на ночные халаты, а сапоги на туфли, клали одежду на свое место в ящиках стола и бежали в дортуар. В десять часов все должны были спать – разговаривать в постели категорически запрещалось, за этим строго следили дежурные учителя или сам Крюммер. Таким образом, на сон отводилось семь часов, на учебу – 11, на всё остальное, включая еду, – шесть часов. Воспитание было трудовым, отдыху уделялось мало времени.

В воскресенье после обеда ученикам разрешалось покупать сдобные булки и разную выпечку (в том числе знаменитые пряники), приносимые в корзинах от булочника Шлейхера (карманные деньги выдавались Крюммером первого числа каждого месяца (суммы зависели от достатка и щедрости родителей). В субботу урок заменялся Законом Божьим; русских учеников вели в дом православного священника, единственного в городе; остальные духовно окормлялись многочисленными лютеранскими пасторами непосредственно в пансионе. На Троицын день, особо почитавшийся лютеранами, устраивались конные экскурсии: пансионеры побывали в Псково-Печерском монастыре и знаменитом замке Нойхаузен.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?