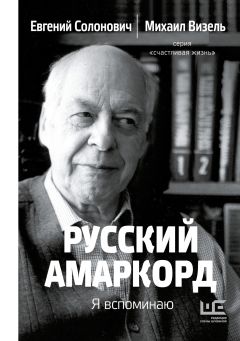

Читать книгу "Русский амаркорд. Я вспоминаю"

Автор книги: Михаил Визель

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Михаил Визель, Евгений Солонович

Русский амаркорд. Я вспоминаю

© Визель М.Я., Солонович Е.М.

© ООО “Издательство АСТ”

* * *

В декабре 2022 года я в очередной раз пришёл в гости к Евгению Солоновичу. Невозможно сосчитать, сколько раз за тридцать лет, прошедшие с того момента, когда Евгений Михайлович стал моим мастером в Литинституте, я приходил в эту комнату, заставленную со всех сторон до потолка русскими и итальянскими книгами, и садился в глубокое бархатное кресло перед письменным столом. Сначала – смущённым студентом, потом – начинающим журналистом, и, наконец, – младшим коллегой, пришедшим посоветоваться по вопросам перевода…

Но этот визит – особенный. Мы встречаемся с Евгением Михайловичем на пороге его девяностолетия, чтобы поговорить не только о тонкостях итальянского стихосложения и трудностях перевода, но в первую очередь – о переводчике, то есть о нём самом. И затем превратить эти наши разговоры – в книгу. Я включаю диктофон.

Крымский “Амаркорд”

POSTSCRIPTUM

Для кого-то никто, для кого-то поэт, для кого-то

переводчик, родился тогда-то и там-то

(а точнее, в татарском Крыму, дальнем, как для Улисса Итака),

поступал, поступался, считался, сбивался со счёта,

заводил, заводился (бывало, и с пол-оборота),

наступал по примеру других на любимые грабли,

меру знал, если врал (все когда-нибудь врали),

был когда-то на женщин и зелие падкий,

плод запретный вкушал, то несладкий, то сладкий,

«Краткий курс» изучал (слава богу, что краткий!),

похвалы получал, расточал, подвергался похулам,

посылал на три буквы (для чуткой цензуры – в болото),

наши мельницы сравнивал с мельницами Дон Кихота,

мысленно представляя идальго к рекорду Гиннесса,

похвалиться не мог исключительной твёрдостью воли,

труса праздновал, но не кричал, что не дрогну под дулом

пистолета, нагана, винтовки, что в сытую морду

палача харкну кровью, бессильный от боли,

до восьмидесяти дотянуть, если честно, не думал,

дальше – кто его знает, а впрочем, а впрочем,

дальше проще всего

обойтись многоточием:

…

Евгений Солонович

МИХАИЛ ВИЗЕЛЬ [М.В.]. Итак, родились “тогда-то и там-то, а точнее – в татарском Крыму”. Что же туда занесло Улисса?

ЕВГЕНИЙ СОЛОНОВИЧ [Е.С.]. Надо сказать, что “татарским” Крым был скорее в том детском моём восприятии. Родители мои рано развелись, а мачеха была учительницей русского языка и преподавала в татарской школе в Евпатории – и постоянно на какие-то экскурсии меня брала с собой, а ещё, поскольку она была классным руководителем, то мы часто с ней ходили по домам (и, надо сказать, нас прекрасно принимали: татары – очень гостеприимный народ). Благодаря всему этому я много общался с татарчатами-сверстниками. А так Евпатория тех лет – это был обыкновенный русский город; точнее, он был многонациональным. Не только летом становился многонациональным, когда приезжали курортники, – но оставался им всегда.

В Крым же занесло не столько меня, сколько моего отца. Корней крымских у нас нет, но папа был военный – и получил назначение в Симферополь, в III Крымскую стрелковую дивизию. Он родился в 1900 году в Старицком уезде Тверской губернии, окончил в Ленинграде медицинский факультет университета и ещё институт физкультуры, был призван в армию и стал военный врач. Прослужил в армии двадцать восемь лет и вышел в отставку в звании полковника медицинской службы.[1]1

https://1418museum.ru/heroes/42237053.

[Закрыть]

Среди моих предков был известный в тридцатые годы ХVIII века переводчик с древнееврейского на немецкий, а мой прадедушка, Абрам Солонович, создал на русском языке несколько капитальных трудов по истории Израиля и истории религии еврейского народа. Хорошее перо было и у дедушки, Генриха Абрамовича Солоновича, – педиатра, видного деятеля детского здравоохранения в двадцатые годы, автора ряда книг по устройству детских учреждений в социалистическом обществе, по детской гигиене, создателя модели детского сада и пионерского лагеря.

(из интервью Татьяне Бек для журнала “Лехаим”, сентябрь 2004)

Е.С. Родился я в Симферополе, но, когда мне было около года, отец получил следующее назначение – в Евпаторию, в детский костно-туберкулёзный санаторий РККА, то есть Рабоче-крестьянской Красной армии. Так что хоть Симферополь для меня формально и родной город, но я его, собственно, и не знаю.

Но и Евпаторию я тоже узнал не сразу: едва я пошёл в школу, началась война – и я уехал в Москву, где жила бабушка, папина мама. Причём можно сказать, что я – восьмилетний мальчик – сам решил туда поехать.

Вышло это так. Летом 1941 года бабушка и папин брат – дядя Лёва, врач-гинеколог, – гостили у нас в Евпатории. И когда грянула война, дядя Лёва сказал сразу, что он должен ехать в Москву, в военкомат, потому что он прошёл финскую кампанию. И мы в тот же день поехали вечером их провожать. Купили билет до Москвы бабушке и дяде, и заодно сестре моей старшей, Гале. А на вокзале я начал капризничать: “Хочу тоже в Москву, хочу тоже в Москву!”. Ну и мне тоже купили билет, и с ними вместе отправили.

Из Москвы мы, впрочем, скоро уехали – и переезжали потом всё дальше и дальше в эвакуацию. Сначала нас отправили под Рязань – вместе со школой, в которой училась моя сестра Галя; меня тоже присобачили туда, к её классу. Она была старше меня всего на пять лет, но, когда мы были в эвакуации там, вместе с её школой, её называли “маленькая мама” – потому что она очень за мной ухаживала. Позднее мачеха моя забрала нас с сестрой оттуда и увезла на реку Хопёр, куда эвакуировали из Крыма санаторий отца. Но и там мы недолго просидели – нас повезли дальше на восток, в Кемеровскую область. Ехали мы довольно долго: санитарный поезд, перевозивший больных детей, шёл медленно.

В Сибири прожили мы два-три года. Места – очень красивые, тайга. Я научился там на лыжах кататься. Местные дети к нам, приезжим более-менее ровесникам, обращались с просьбой: “Скажи «кукуруза»”. Их интересовала картавость. Ну, на это мы особого внимания не обращали, и говорили “кукуруза” кто как может.

Там мы оставались вплоть до освобождения Крыма, и в сорок четвёртом, тоже санитарными поездами, вернулись в Евпаторию – которую, собственно, до этого я почти не знал; не успел как-то врасти в неё. А вот потом – после нашего возвращения – Евпатория для меня и стала родным городом; я там жил до самого окончания школы, и уехал в Москву – уже поступать в институт.

М.В. Поступать, стало быть, на переводческий факультет. Почему именно такой выбор? Вам уже в детстве языки легко давались?

Е.С. Я бы не сказал, что мне языки “легко давались”. А может, в школе – с английским – мне просто не хватало усидчивости. Или же – сам язык был не интересен.

Да и не то что бы меня тянуло к иностранным языкам вообще – скорее, меня в тот момент интересовал конкретно испанский.

В Крыму был первый или один из первых испанских детских домов. Когда в 1937–1938 годах, на фоне разгоревшейся в Испании гражданской войны, в Советский Союз эвакуировали местных детей, то один из пароходов с ними пришёл как раз в Евпаторию.

В итоге у нас там была большая колония испанцев. Они жили несколько особняком, и у них были свои воспитатели, но учились они – в наших школах. Поэтому у меня было много знакомых испанцев. У нас была мужская школа, напротив – женская.

Вернувшись из школы, они, естественно, говорили по-испански. Я не видел и не слышал ни одного, который говорил бы без акцента по-русски, потому что они всё время продолжали общаться на своём родном языке.

И одна девушка, испанка, – она старше меня была, – мне очень понравилась. И я – совершенно платонически! – любовался ей. Звали её Консуэло.

Так что, когда после школы я решил ехать учиться в Москву, то подумал: буду учить испанский.

Я хотел подавать документы в МГУ, но меня стали отговаривать: в МГУ поступить трудно, трата-та, зачем тебе… У меня жила в Москве тётя, Роза Александровна Тугендхольд (1894–1971). Она из очень известной семьи искусствоведов – её старший брат, Яков Александрович Тугендхольд, писал о живописи ещё с дореволюционных времён, и, кстати, именно он посоветовал Ивану Щукину обратить внимание на постимпрессионистов… Тётя моя преподавала французский в Инязе, и она мне сказала: ты в МГУ не поступишь, иди к нам в Иняз. Я пришёл в Иняз – и увидел, что там набирают итальянский. И я думаю: “Нафиг мне нужен испанский, когда я люблю – итальянский?”.

И я неоднократно говорил: не было и минуты, чтобы я пожалел о своём выборе. Я тогда не ошибся – и готов это повторять всю жизнь.

М.В. А откуда вы, советский крымский мальчик, так уверенно знали уже тогда, что “любите итальянский”?

Е.С. А всё очень просто. По радио – вот та самая чёрная тарелка, и трансляция одна на всю страну, – не могли же с утра до вечера говорить только о достижениях в промышленности и в сельском хозяйстве; чем-то должны были перемежать. А чем? Музыкой, конечно. Но – не джазовой, потому что джаз уже был под запретом. А классику, арии из итальянских опер, неаполитанские песни – это было можно. Ну и вот таким образом музыка меня привела к итальянскому языку.

А про итальянскую литературу, естественно, я тогда ещё ничего не знал – только музыка, и всё.

М.В. Сейчас, зная ваши дальнейшие занятия, большой соблазн уподобить ваше крымское детство тому, что описано Феллини в фильме “Амаркорд”. Сталинский Крым как муссолиниевский Римини: где-то далеко идут великие стройки, там авторитарный режим, а здесь – маленькая патриархальная жизнь, все друг друга знают. Насколько такое уподобление правомочно?

Е.С. Мне трудно сказать… Ну, может быть.

После нашего возвращения из эвакуации некоторое время ещё продолжалась война, потом – послевоенное время, тоже тяжёлое…

У нас были завтраки в школе – кусочек чёрного хлеба, который посы́пали сахарным песком. Позднее нам ещё стали давать такие талончики – УДП, “усиленное детское питание”, в евпаторийский ресторан, и мы один раз в день ходили туда обедать; но их мы быстренько переименовали – и называли “умрёшь днём позже”.

Сейчас, сравнительно недавно, ко мне обратился Яков Фоменко, один из главных специалистов по Борису Балтеру – автору повести “До свидания, мальчики”. Балтер, оказывается, кончал мою школу – только десятью с лишним годами раньше. Когда в “Тарусских страницах” была опубликована глава из этой его будущей книги[2]2

В 1961 году, под названием “Трое из одного города”.

[Закрыть], я читал это – и по всем топонимам сразу узнал, что это была Евпатория, хотя она там нигде не называется. И когда мы с Балтером познакомились, я сразу ему сказал, что вот, я читал, я тоже евпаториец. Так вот, сейчас Фоменко, который занимается Балтером и собирается памятник в Евпатории ставить ему, рассказал мне, что моя евпаторийская школа готовит книгу о своих известных выпускниках. Мне тоже прислали какие-то вопросы. А в этой школе до сих пор преподаёт мой одноклассник. У него тоже взяли интервью, в том числе спросили про меня. И он им рассказал, что Солонович-де написал выпускное сочинение в стихах на тему “Сталин – наша слава боевая”. Ничего подобного, разумеется, не было. То есть – итоговое сочинения я действительно написал в стихах, да! И его не только приняли, но и поставили мне за него пятёрку! Но – никакого “Сталин, наша слава боевая”. Я писал – о том, что хочу стать… поэтом.

Космополитизм и баскетбол

М.В. Итак, вы приехали поступать в Иняз. В 1951 году – получается, учились там в самые годы борьбы с космополитизмом. Сейчас, глядя из сегодняшнего времени, как это всё отразилось на вашей учёбе и жизни?

Е.С. В одном из моих стихотворений были такие строчки: “После школы иняз был московский, куда / я, по паспорту русский, попал без труда”. Вот это вам всё объясняет про то время.

Помню, как мы, едва оперившись, кружили

девам головы, с жёнами спали чужими,

чувственных удовольствий уроки беря

(если честно, для нас не пропавшие зря).

После десятилетки иняз был, куда

смог, по паспорту русский, попасть без труда,

внутренний не подвёл (а ведь мог) навигатор,

выбирая Москву и в Москве альма-матер.

Жить мешали враги, выручали друзья,

материться при женщинах было нельзя,

и считалось в метро целоваться столичном,

в понимании праздной толпы, неприличным.

Память больше, чем хочется, часто хранит,

путь назад для неё, видит бог, не закрыт —

возвращая забывчивых в прошлое, память

предлагает любую картину обрамить.

(из стихотворения “Обратный билет”[3]3

Е.Солонович. По ту сторону. М.: Воймега, 2020.

[Закрыть])

М.В. А что из себя тогда представлял Иняз? Страна находилась за железным занавесом. Для чего вы были нужны? Из вас готовили военных переводчиков?

Е.С. Нет, готовили просто переводчиков – широкого профиля. Институт военного перевода уже тогда был отдельно.

И потом, кстати, в какой-то момент наверху решили, что слишком много развелось этих самых, с иностранными языками, и решили их проредить… Вот и нашу итальянскую группу – её не убирали совсем, нет, но как-то сокращали, и на втором курсе я как раз “попал под сокращение”: меня должны были перевести на французский. И я помню, что рассказал эту историю своему дяде, посетовал ему. А у дяди моего фронтовой товарищ работал в Министерстве просвещения, или как оно тогда называлось, высшего образования? И благодаря их вмешательству – дядиному и его – меня восстановили на итальянском.

Что любопытно, в ваше время, в том литинститутском семинаре, где я у вас преподавал, вы были единственный мальчик, а в нашей той итальянской группе – напротив, были одни мальчики.

М.В. А вот это очень интересно. Потому что для меня сейчас Иняз ассоциируется исключительно с институтом благородных девиц. Сплошные девочки. А в ваше время, получается, было иначе.

Е.С. В наше время “одни девочки” были в основном на педагогических факультетах.

И в Инязе, кстати, тоже был как педагогический факультет, так и переводческий. Но на педагогическом не было итальянского отделения, поэтому я поступил – на переводческий. И вот у нас на переводческом факультете, напротив, девочек почти не было.

Но из моих однокурсников почти никто “в профессии” не остался и не стал чем-то известен; на поприще художественного перевода, по крайней мере. Разве что один из них, кажется, потом что-то переводил – не стихи, а прозу, но довольно средне.

Ещё один мой однокурсник – Виталий Бондаренко – поехал работать на таможню куда-то; жаль, я потом с ним связь потерял. Он был большой алкаш! И меня, кстати говоря, тоже спаивал. А ещё он был – бывший фронтовик. У меня было два таких однокурсника, которые успели повоевать.

Большинство же из наших получили распределение кто в КГБ, кто в армию. Так что к литературе они отношения не имеют. Ну, а я – ни туда, ни сюда не годился. По известным причинам.

М.В. Так по паспорту же вроде не было причин?

Е.С. По паспорту – нет. Но, как известно, бьют не по паспорту, а по морде.

Мать – русская, отец – еврей.

И хотя мать свою я не помню – был маленьким, когда родители разошлись, – в графе “национальность” в моём паспорте, пока такая графа существовала, значилось: “русский”. Папа решил, что в той стране, где мы жили, так будет лучше для меня.

Если меня спросить, как я сегодня отношусь к этому его решению, я честно отвечу: не знаю.

В последнее время в моду вошло слово “идентичность”, и, если в моей болезненной реакции на любое проявление антисемитизма, в моём отношении к Холокосту и к сталинской антиеврейской политике как к личной трагедии больше от оскорблённого чувства справедливости, чем от текущих во мне пятидесяти процентов еврейской крови, – то причина как раз в пресловутой идентичности, в том, что я не вырос евреем.

(из интервью Татьяне Бек для журнала “Лехаим”, сентябрь 2004)

Е.С. Ещё надо сказать, что к моменту поступления в Иняз в Евпатории я был уже довольно известным человеком, потому что я играл в баскетбол, и моя школьная команда была чемпионом Крыма среди школ. И даже потом – когда приезжал из Москвы, уже студентом, на каникулы в Евпаторию, – меня там “ангажировали” во взрослую баскетбольную команду, и я ездил на соревнования в Симферополь. Я уже играл, конечно, на другом уровне – потому что в Москве у меня был прекрасный тренер.

Тогда ещё не было этой моды, что все баскетболисты непременно должны быть двухметровые, это потом уже распространилось. Поэтому я совершенно спокойно играл.

Я помню, что, когда я приехал в Москву и думал поступать в МГУ, я первым делом спросил: “А у вас есть баскетбольная команда?”

А когда я поступал в Иняз и сдавал вступительный экзамен по английскому языку, принимала его замдекана. Она преподавала английский, но при этом была ещё и спортсменка, волейболистка. Я пришёл на экзамен со значком – первый взрослый разряд! И она, естественно, значок мой заметила – и спросила: “А по каким видам спорта у вас разряд?” – “По баскетболу и по волейболу”. И, возможно, это мне помогло сдать экзамен, потому что ей мой ответ явно понравился: она сразу подумала о команде института. Я не помню уже, насколько хорошо я тот экзамен сдал, но, во всяком случае, я получил проходной балл.

Во время моей учёбы от Института иностранных языков выступали на первенстве вузов Москвы три команды, и наша была, в общем, довольно сильная, мы очень хорошо выступали. Ну а я сам со временем стал капитаном.

А уже после института мне даже случилось поработать тренером женской баскетбольной команды…

М.В. А как так вышло, что вас, молодого перворазрядника, даже не мастера спорта, поставили в тренеры?

Е.С. Это было в пятидесятых, когда я ездил в Воронеж, куда перевели отца. Туда приехала – на какие-то сборы или соревнования – женская баскетбольная команда, а тренера их отозвали в Москву. И мне сказали: если хочешь, иди к ним тренером. Я играл тогда в Москве – за “Пищевик”, а отец одной из девушек в команде был тренером как раз в “Пищевике”.

Я игроком-то был – хорошим, поэтому на своём примере показывал им, как мяч в кольцо забрасывать. Затем – надо было распределить, кому где стоять, как защищаться… Столба поставить, кто повыше. Я с ними потом даже ездил на соревнования в Саратов. Но сыграли плохо.

М.В. Баскетбол – это прекрасно. А как тогда учили в Инязе? Я имею в виду – технически. Ведь не было, очевидно, никакого видео. Не уверен даже, были ли тогда в аудиториях магнитофоны…

Е.С. Нет, не было никакой картинки, вообще ничего не было. Я помню, как мы сидели перед зеркалом, фонетикой занимались. Язык туда, язык сюда.

Но преподаватели были – замечательные. Особенно я благодарен Лидии Ильиничне Грейзбард, которая потом эмигрировала (она же – Лидия Ильинична Лидина: её учебники выходили именно под этой фамилией; и это, кстати говоря, тоже способствовало её переезду – потому что она обижалась очень…).

Так что у нас в Инязе не было никаких пластинок, ничего такого. Была какая-то техника, когда нас пытались научить синхронному переводу, наушники на нас надевали. И всё. Ну, меня не научили. Видимо, у меня реакция не та.

При этом с разговорным языком у меня всегда было всё в порядке – и тогда, и сейчас мой итальянский совершенно свободный. И в Италии по моему произношению никто не скажет обо мне, что я иностранец; единственный вопрос, который у них возникает, когда меня итальянец слышит, – откуда, из какого региона Италии этот человек. На севере по акценту меня обычно принимают за южанина, на юге – наоборот, за северянина, то есть просто воспринимают как неместного, но не как иностранца.

Мы росли в такое время, когда иностранные языки были чем-то вроде мёртвого древнегреческого или латыни. При железном занавесе и отсутствии контактов с внешним миром изучение иностранных языков казалось изучением бесполезного предмета, иностранный язык был чем-то абстрактным.

Сегодня большинство молодых русских поэтов знает как минимум один иностранный язык, а не в таком уж далёком прошлом поэты, начинавшие осваивать нетрадиционные для русской поэзии формы (например, верлибр), приобщались к ним зачастую через переводы, благодаря переводчикам Элюара, Арагона, Пабло Неруды, Гильена, Монтале…

(из интервью Елене Калашниковой для “Русского журнала”, июль 2001)

Цех задорный. Ахматова и Данте

М.В. Когда у вас проявилась предрасположенность к стихосложению? Видимо, уже в школе, если вспомнить ваше выпускное сочинение, мало того, что написанное в стихах, – так ещё и о том, что вы хотите стать поэтом?

Е.С. Я какие-то детские стишки сочинял уже классе в четвёртом-пятом. Мачеха это занятие поощряла – и даже в какой-то момент собрала все мои бумажки и отдала машинистке. Но этот экземпляр не сохранился, потому что мне уже тогда было стыдно, что кто-то будет читать эти сочинения, – и, слава богу, я это уничтожил всё. И потом я долго стихов не писал.

Но когда я уже переехал в Москву, дядя мой, врач-гинеколог, баловался стихами. Он предлагал какую-то тему и говорил: “Ну, вот, давайте все вместе напишем на эту тему стихи”. Или соседка выходила замуж, и он говорил: “Давайте поздравление напишем – в стихах”. Но серьёзно я к этому, естественно, не относился.

Кстати, при поступлении в Иняз у нас было собеседование какое-то – и, когда меня декан спросил: “Почему вы решили поступать на переводческий факультет?”, я ему отвечал – как ни стыдно мне сейчас об этом вспоминать – так: “Я хочу переводить стихи. В том числе и… свои”. До своих, понятно, тогда дело не дошло; хотя теперь-то переводы моих стихов на итальянский уже есть.

А в институте, уже на старших курсах, у нас была замечательная преподавательница по художественному переводу, Нина Генриховна Елина[4]4

Нина Елина (1916–2007) окончила в 1940 году литературный факультет ИФЛИ, в 1944 году защитила кандидатскую диссертацию по английским народным балладам, а в 1974-м – докторскую диссертацию о малых произведениях Данте. Была профессором Иняза и МГУ до 1991 года, в 1992-м переехала в Израиль, где издала две книги.

[Закрыть], которая потом эмигрировала в Израиль. И она поощряла мои переводческие опыты. И начал переводить стихи я – именно тогда, под её руководством.

Когда я приходил к Нине Генриховне Елиной посмотреть какие-то итальянские книжки, она на вынос не давала, но разрешала переписать. И однажды она мне дала книжку Джозуэ Кардуччи. Я переписал несколько стихотворений, перевёл…

А потом в один прекрасный день она мне говорит: “Женя, тут мне звонили… В Худлите готовят книгу Кардуччи, и меня спрашивали, кто бы мог сделать подстрочник. Я сказала, что вот есть Женя Солонович, который может, у него даже есть свои переводы Кардуччи”. И дала мой телефон Игорю Стефановичу Поступальскому, который этим делом руководил. Там коллектив какой-то был, и нужно было одному из переводчиков дать подстрочник. Я сделал подстрочники и дал ещё и свои переводы, там что-то взяли из них.

Но потом, когда эта книжка[5]5

Джозуэ Кардуччи. Избранное / сост. И.Поступальский. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958.

[Закрыть] вышла, я понял, что я буду стыдиться этих переводов всю жизнь – потому что они были очень плохие.

М.В. А сами стихи?

Е.С. Ну! Стихи! Кардуччи – известный поэт, хороший поэт.

М.В. Безусловно, Кардуччи – известный поэт, воспевавший Рисорджименто[6]6

Рисорджименто (ит. il risorgimento – обновление) – процесс объединения Италии в середине XIX века, приведший в 1861 году к провозглашению королевства Италия, территория которого распространилась на весь Апеннинский полуостров в 1870 году.

[Закрыть] и ратовавший за возвращение к классическому стиху. Первый итальянский лауреат Нобелевской премии, между прочим.[7]7

1906 год.

[Закрыть] Просто на моё нынешнее ухо уж больно стихи Кардуччи помпезные и старомодные… Зачем вообще понадобилось в то время издавать Кардуччи? Как это мотивировали? Вот зачем советскому читателю – архаизирующие патриотические итальянские стихи XIX века?

Е.С. Ну, предположим, гарибальдиец, туды-сюды. Строго говоря, он не был, конечно, гарибальдийцем, – но он писал о Гарибальди, и, в общем, положительно. Поэтому, значит, вроде бы прогрессивный поэт.

Нет, стихи-то были ничего. А вот переводы – очень серенькие. И потом уже, когда о Кардуччи заходила речь, я говорил, что даже слышать их не хочу. Будь моя воля, я бы собрал по всей стране все экземпляры той книжки – и уничтожил бы.