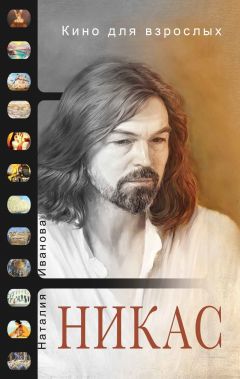

Читать книгу "Кино для взрослых: «Никас Сафронов»"

Автор книги: Никас Сафронов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Все он понимал. И, в первую очередь, понимал и чувствовал ответственность, которую для самого себя к тому моменту неосознанно и незаметно принял как художник, создающий произведения искусства. Которые, в свою очередь, могут повлиять на другого человека, их воспринимающего. Искусство воздействует на подсознание человека, говорит с его сердцем. Произведения могут заряжать зрителя позитивной энергией, а могут и разрушить его до основания – все зависит от того эмоционального заряда, с которым художник принимается за работу, подходит к делу, а также от той идеи, которую он вкладывает в свое творчество. Существует два пути. Творец может любить своего зрителя и относиться к нему бережно, аккуратно подводить его к мыслям о важном и даже иметь право на амбицию чему-то научить зрителя своими произведениями. Но при этом не нарушать его целостности и не калечить. Такой художник работает со светом в душе и ради самой идеи созидательного искусства. Тогда и произведения заряжают. Более того, такое искусство продолжает творить в акте взаимодействия со зрителем уже после того, как художник покрыл картину лаком. Именно на этом этапе, когда работа завершена, наступает кульминация взаимодействия творца со зрителем. У великого Леонардо да Винчи она длится уже более пяти столетий. Другой путь – творчество ради славы и успеха. Тогда художник не столько задумывается о том, какое впечатление и, более того, воздействие его работа окажет на зрителя, но в первую очередь он думает о том, какая тема может произвести впечатление на аудиторию и глубоко ее «зацепить», вызвать резонанс в обществе и сработать на личный PR. И в этом случае не каждый художник задумывается о качестве и заряде того материала, на основе которого пишется картина, сочиняется музыка или снимается кино. То, что априори «цепляет», – это не всегда история со знаком плюс. Однако для достижения главной цели – чтобы о произведении говорили и оно продавалось – это вообще не важно. Поэтому нередко, производя сильный эффект, вызывая впечатление, такое произведение искусства не вдохновляет человека, но, наоборот, давит на эмоции, надламывает внутренний стержень у тех, кто с ним взаимодействует. К тому же, сам зритель не всегда осознает, что над ним осуществляется такое действие. Определиться со своим подходом к искусству и своими творческими целями – в этом основная ответственность художника. Никас Сафронов же цель своего творчества видит в создании картин, которые вызывают у зрителя чувства красоты, гармонии и созидательной глубины. «Я хочу создавать такие картины, которыми их обладатели будут дорожить», – говорит художник. Когда человек делает свое дело искренне, слава и успех в большинстве случаев приходят к нему сами. Однако будет неверным не сказать, что к этому пониманию наш герой пришел через испытание. Есть в биографии художника история, когда он оступился.

«Это случай с иконами, которые, испорченные и обгорелые, я обнаружил на помойке. И решил, что имею право их дописать, – вспоминает Никас Сафронов. – Причем образы я выбрал, мягко скажем, полярные изначальным. Мне казалось, что, гиперболизируя противоположности добра и зла, чистоты и распутства на иконе, я предупреждаю общество о том, как варварски мы обращаемся с культурой, с нашим духовным наследием и с теми же иконами, которые, оказывается, можно просто выбросить на помойку. Однако мой протест по своей форме сам получился не менее варварским и распутным. Когда я смотрел на то, что я у меня в итоге получилось, я понял, что сам выступил в роли главного губителя духовности, о чем до сих пор очень сожалению. Когда прозрел, очень долгое время каялся и восстанавливался. Потому что вдруг, как у героя гоголевского „Портрета“, на некоторое время у меня перестало получаться писать», – с ужасом и раскаянием признается Никас. Понимание и чувствование, какое искусство есть истинное, а какое – ложное, к нему пришло, но выразить его на холсте художник не мог – просто перестало получаться. Но суть этого урока в том, что тот, кто через подобное проходил и нашел в себе силы, чтобы прозреть и вернуться к истине, уже более никогда не перепутает черное и белое.

Все эти мысли и воспоминания промчались в сознании художника Сафронова за какие-то несколько секунд, пока он с другом стоял на лестничной площадке в ожидании того, когда кнопка лифта дала знать, что тот остановился на первом этаже и посетившая ранним утром квартиру живописца гостья благополучно покинула дом в Брюсовом переулке. Вернувшись в гостиную, друзья провели еще некоторое время за разговором и чаем – своим появлением внезапно-случайная гостья задала серьезно-глубокий тон беседе. Согласовав планы на вечер, друзья простились. А потом уже сам Никас, отвечая теперь на мой вопрос об этой истории, рассказывал, что в то утро он еще раз прошелся по галерее и вновь остановился напротив картины «Ночь Христа перед распятием… Раздумья». Вспоминал, что эту картину он написал в 2006 году под впечатлением от посещения Европы. В одном из небольших городков увидел колонны старого классицистического дворца, разрушенного в годы Второй мировой войны. Говорит, ступил на землю, на которой 70 лет назад разворачивалась трагедия, и представил, сколько разрушений увидела наша земля в годы войны. И художник подумал, как, должно быть, терзался Создатель, наблюдавший сверху за людьми, безжалостно и фанатично уничтожающими друг друга, а также всю иную красоту, созданную их же руками. «Я представил, как Христос молился бы, спустись он в эту теперь пустыню, представлявшую собой только груду камней, а некогда бывшую прекрасным дворцом. Я представил себе, как бы Он плакал и раскаивался за то, что не объяснил людям, что нельзя допускать на Земле войну, – рассказывал мне Никас. – Я подумал, что Он так же сильно молился в ночь ареста в Гефсиманскому саду. Эти сюжеты раскрывают мотив страдания человека, видящего боль и несправедливость».

Выяснилось также, что в тот день, когда художника посетила нежданная гостья, он так и не лег спать. Размышлял, что-то записывал и только, казалось, собрался отдыхать, как услышал, что в студию уже стали приходить его работники. Включился телефон, заработал компьютер. Стали шуметь помощники и водитель – туда-сюда носить картины: на этой заменить раму, эту покрыть лаком, эту запаковать и отвезти клиенту. И все это означало, что ложиться отдыхать уже не имело смысла: следом за сотрудниками студии начнут приходить клиенты, журналисты, гости, друзья, друзья друзей и друзья друзей друзей…

Полвека назад

Московский февраль. На термометре далеко за минус 20. А мы сидим в уютной комнате-библиотеке, пьем горячий чай с алтайским медом. На столе – наши российские конфеты: «Аленка», «Мишка Косолапый», «Москвичка», курага в шоколаде. Вспоминаем 50-е годы, детство Никаса Сафронова в Ульяновске, родителей, первые самостоятельные решения.

– Сладкое я любил с малолетства. Но в моем детстве чайная ложка меда или яблочное повидло, намазанное на кусок белого хлеба с маслом, были большой вкуснотищей, – говорит художник.

В комнату, где мы беседовали, тихо постучались. Затем показалась фигура секретаря Ольги. Помощница ровным, приятным голосом пояснила, что есть новости по вопросу брата Никаса – Анатолия.

– Ага, сейчас подойду, – сказал художник. И затем обратился уже ко мне: – Наташенька, посмотри пока книги. А я на пару минут поднимусь в приемную, сделаю несколько звонков. У моего брата в квартире плюс 15 градусов. На улице мороз минус 25! Никому в его доме до этого дела нет. Так что вынужден оставить тебя ненадолго и заняться этим вопросом.

Подумала, что вот она – реальность, и вот он – быт. Есть в жизни каждого из нас, без исключений. А книги я люблю, поэтому рада буду посмотреть.

В доме у Никаса их невероятно много, и не только в библиотеке. Стеллажи стоят и в приемной, и в гостиной, и в спальне, и даже в уборной.

В гостиной в основном представлена русская классика – цветные, всем знакомые с детства советские собрания сочинений. Здесь сотни альбомов и книг по истории искусства: от таких понятных и естественных для этого дома, как «История классицизма» и «Искусство Ренессанса», до особых, своеобразных экземпляров: «Искусство башкир», «Орнаменты Азербайджана», «Фламандская книжная миниатюра 1475–1550 гг.», «Камины всего мира», «Петербургский портрет».

Подборка же в библиотеке – особенная, ее по праву можно назвать коллекцией. Преобладают переплеты с пожелтевшими и потемневшими от времени, уже хрустящими страницами. С засаленными, древними кожаными корешками. Запах тоже стоит специфический – густой, щекочущий ноздри, ни с чем не спутываемый. Книги на разных языках – русский, немецкий, французский, греческий, иврит – и почти все с картинками. Мелкими полушагами ступаю вдоль полок стеллажа – боюсь что-либо упустить. Шуршу корешками книг, глазами перебираю названия и авторов стройных переплетов. Взгляд останавливается на надписи: «Мцыри». Сложно не притормозить, когда одно название напоминает о том трепете духа, который переживаешь, читая произведения автора известной поэмы. Снимаю с полки бережно, открываю все еще жесткую обложку. Подушечки пальцев ощутили грубоватую поверхность рельефной страницы, внизу которой читаю: «М. Ю. Лермонтов, 1891 год, с иллюстрациями Л. О. Пастернака». Вот как! С иллюстрациями Леонида Осиповича – российского живописца и графика, мастера жанровых композиций и книжной иллюстрации. Он же отец писателя и поэта Бориса Пастернака. Гравюры черно-белые, активные, сильные. Такое ощущение, что их писали сгоревшими спичками или углем. Всматриваюсь в детали и раз за разом провожу рукой по их поверхности – стараюсь и зрительно, и на ощупь запомнить ту эксклюзивную красоту, которую держала в руках.

Слышу скорые шаги. Манеру ходьбы Никаса легко различить на слух: он передвигается быстро, стуча каблуками и скользя подошвами, будто несколько торопясь и куда-то опаздывая. К поступи добавился и голос.

– Ну вот, кажется, удалось достучаться до тех, кто несет ответственность за отопление, – проговорил художник на ходу, усаживаясь на прежнее место в любимом кресле. Затем он продолжил начатую ранее беседу настолько естественно, будто никуда и не удалялся: – А что тут думать? Брату надо было помочь. Чувство неустроенности нам всем знакомо с детства, «оттяготило» тогда, а сейчас – хватит.

Мой отец родился в Ульяновске в 1910 году, – продолжал художник. – В свою очередь, его отец – мой дед – происходил из рода священников. В 30-е деда репрессировали как врага народа. Шли годы, отец взрослел в Ульяновске, а все соседи и даже дальние родственники продолжали обсуждать нашу родословную и последствия, которые она вызвала. Поэтому, когда папа поступил на службу в Советскую армию, он попросил отправить его подальше. Надеялся, что за годы его отсутствия в городе сплетни и пересуды о родных немного поутихнут. Так он оказался на острове Сахалин. В 1945 году во время одной из командировок в Сибирь отец познакомился с девушкой с необычным именем Она. Она ему объяснила, что Она – это литовское звучание более привычного для русского человека имени Анна. Также девушка рассказала, что ее семью, которая жила в небольшом литовском городке Паневежис, сослали в Сибирь. У ее отца во владении была мельница. Отец влюбился в Ону, забрал ее с собой на Сахалин, где вскоре они сыграли скромную свадьбу, а спустя одиннадцать лет Она стала моей мамой.

В 1947 году родители вернулись к папе на родину, в Ульяновск. И даже уже не одни, а с годовалым ребенком на руках – моим старшим братом Сашей. Однако в городе их ждала неизвестность.

Ни у отца, ни у матери ничего в собственности не было. Да и вообще ничего своего тогда не было. Все надо было начинать сначала и самим. Несмотря на то что у отца здесь осталась жить родня обращаться за помощью он не хотел – был слишком гордый.

Родителям выделили двухкомнатную квартиру в деревянном бараке, который построили пленные немцы, возводившие в городе автозавод УАЗ. Барак я запомнил как длинный, темный, одноэтажный, многоквартирный дом, сложенный из деревянных брусьев, с бесконечным коридором внутри. Под одной крышей барак вмещал порядка 60 человек. Квартиры располагались по обе стороны коридора. Со стороны двора перед окнами каждой семьи располагался огород, где росло все – от помидоров и огурцов до зелени и картошки с капустой. Частенько жильцы барака ленились заходить в дом через единственные на всю эту длинную деревянную постройку двери, поэтому просто залазили к себе в окно.

В нашей квартире были спальня и кухня. Но мы их воспринимали именно как две комнаты, потому что на кухне также спал кто-то из членов семьи. В 1950 году у мамы родились близнецы – Володя и Толя. В 1953 году на свет появился Леша. Спустя три рода – я. А в 1959 году – наша единственная сестра Таня.

Из жизни в бараке я помню не очень много событий, но одно точно никогда не забуду. Наша квартира обогревалась печкой-голландкой. Одно из врезавшихся в память детских воспоминаний – чувство холода зимой, когда печку вовремя не успевали растопить. Это, правда, случалось редко, когда папа и мама до вечера пропадали на работе, а старшие братья были еще в школе, и поддерживать огонь в печи было некому. Дрова сгорали – и железо на верхней части печи почти тут же остывало. В комнате постепенно становилось холодно. Так однажды зимой и случилось, когда мама задержалась на работе – она была медсестрой в детской больнице. А старшие братья, которые должны были вернуться домой с уроков и приглядывать за младшими детьми, заигрались во дворе с другими ребятами. Но мы с сестрой Таней, еще маленькие, не растерялись и согревались детскими играми. Носились из угла в угол или приседали на спор – кто больше? Когда мама пришла, все сразу поняла. Побледнела, вся распереживалась, бросилась трогать у нас лбы и ноги – не замерзли ли мы, не разболелись ли? Она даже заплакала от бессилия. А мы смеялись и успокаивали ее словами: «Мамочка, ну ты что?» Мама быстро растопила печь, покормила нас обедом, но от усталости в тот день буквально рухнула, почти не раздеваясь, на постель и заснула. Сестренка Таня стала гладить маму по голове, а в итоге пригрелась рядом с ней. Они очень трогательно спали в обнимку. Помню, что я смотрел на них и любовался ими – это был первый раз, когда я осознанно испытал, как самое, казалось бы, простое явление в жизни может быть таким красивым. Поверх одеяла, засыпая, мама накрылась своим пальто. В какой-то момент пальто сползло, и она сквозь сон постаралась его подтянуть. Мне же показалось, что маме и сестренке холодно. Тогда я пошел, снял с вешалки свое детское пальтишко и укрыл их. Но мне опять показалось, что им холодно, и я взял теперь уже свое одеяло и еще сильнее укрыл их, спящих, поверх уже согревавших их двух пальто. Проснувшись уже утром, мама обнаружила в кровати мое пальтишко и мое же одеяло у себя в ногах. Сам в ту ночь я, кстати, мягко сказать, подмерз. Мама подошла ко мне, еще сонному, и нежно поцеловала в лоб. И я сквозь сон увидел, какая же она у меня красивая. А потом она, смущаясь, чтобы не задеть мои чувства, но при этом не в силах сдерживать улыбку, всем рассказывала, какие ночью ей виделись кошмары. Оказалось, ей снилось, что сначала ее кто-то душил, затем засунул в печь – так она сопрела после моих укрываний. А мы все вместе смеялись над ее историей. Она сумела настолько деликатно себя повести, что я все равно ощущал себя героем.

Нас было шестеро детей в семье, и родителям, чтобы прокормить всю ораву, приходилось непросто. Мама Анна Федоровна – так стали называть ее еще на Сахалине – работала, вела хозяйство и умудрялась рукодельничать – вязала всем нам теплые вещи на зиму, из лоскутков ткани сама шила одеяла. Отец Степан Григорьевич ушел в отставку с воинской службы в маленьком чине и сначала преподавал в танковом училище, но заработанных денег часто не хватало даже на самое необходимое. Поэтому он в свои уже не юношеские годы (ему тогда перевалило за пятьдесят) перешел работать на автозавод простым грузчиком. Грузчикам неплохо платили. Труд, конечно, был каторжный, но отец никогда не жаловался. Более того, дожив до глубокой старости, до 94 лет, он оставался крепким и выносливым человеком. Он, как и мама, также находил в себе силы выполнять работу по дому. А еще папа построил для нас и дворовых детей детскую площадку, а также мастерил из дерева игрушки: медведей и зайцев.

Несмотря на наш детский беззаботный возраст, мы старались ко всему относиться с пониманием. С ранних лет научились делиться друг с другом всем, что у нас было, и заботиться о ближнем. В меру сил старались помогать родителям. Летом ходили в лес за грибами и ягодами – это был настоящий промысел, который позволял нам делать даже небольшие заготовки на зиму. Кстати, грибы больше всего в семье любила мама. Она находила их легко и прекрасно в них разбиралась.

Что касается одежды, то, как это обычно бывало в простых советских семьях, младшие донашивали вещи за старшими. Так что в этом смысле я, как самый маленький в семье, был самым обеспеченным, – смеется художник.

Спустя некоторое время, чтобы прокормиться, родители завели козу Розу. Она давала много молока. Мама ее очень любила, а нам, детям, скорее доставляло удовольствие с ней играть. Шерсть у нее была грубоватая – это ощущение толстого волоса на мягкой детской ладошке я помню до сих пор. А вот брюшко у Розы было нежным и всегда тепленьким. Можно было к нему прижаться и греться. Однако в один день мы лишились нашей козы, что стало для семьи настоящей трагедией. Отец утром отвел ее на богатую травой лужайку, а когда с закатом вернулся, чтобы забрать козу домой, обнаружил уже бездыханную тушу, висевшую над обрывом. Оступившись, животное соскользнуло с обрыва и «повесилось» на своем же поводке. Мама упрекала отца, дескать, он неудачно привязал козу, безудержно плакала. И ее слезы можно было понять: впереди нас ждала долгая зима. Благо через некоторое время мы смогли обменять наш барак на финский домик, и уже там совсем скоро завели пусть небольшое, но настоящее хозяйство.

Мне было 9 лет, когда мы перебрались в финский домик. На тот момент, в 1965 году, он располагался на окраине города. Сегодня это – почти центр Ульяновска. Вспоминая свой тот детский взгляд на дом, я понимаю, что он мне казался каким-то огромным и очень красивым. На фасаде была на самом деле очень простенька резьба по дереву. Однако мне, малолетнему, эти узоры представлялись настоящими кружевами, и я был горделиво убежден, что они есть только на нашем доме. Также постройку украшала просторная, с трех сторон застекленная веранда. Но главная ценность – зимой светлый, а летом душистый сад, в котором росли фруктовые деревья.

Теперь у нас помимо кухни были целых две комнаты! В маленькой комнатке стояла голубая печка, а окна гостиной выходили в сад. Летом, не покидая дома, можно было с густых веток белого налива срывать яблоки. Кухня оказалась огромной и светлой, что радовало маму, любившую готовить. И именно на этой кухне к Новому году и на Крещение мама готовила блюдо, вкуснее которого я в жизни ничего не ел: волшебные финские пельмени из требухи. Сложенные пополам как блинчик, а затем сплетенные по краю изящной косичкой. В начинку мама добавляла большое количество специй. Но это были не те специи, которые сегодня можно в пакете купить в любом магазине. Летом и осенью мама собирала травы в лесу и сушила их на кухне, которую сразу наполнял густой пряный аромат. Разбираться в растениях маму научила ее мама – моя бабушка. Пельмени же получались такими сочными и вкусными, что (пусть я и банален в своей следующей фразе) действительно таяли на языке. Никакое другое блюдо за всю мою жизнь не смогло превзойти их по вкусу.

Новое жилье для родителей было большим счастьем. Шестерым детям в бараке было определенно тесно. А в финском домике жилось просторнее, и здесь же стало возможным завести пусть небольшое, но полноценное хозяйство: свиней, кур и опять козу. Работу по хозяйству мы по традиции выполняли всей семьей: ухаживали за животными, сажали картошку, поливали саженцы, заготавливали сено. Самое нелюбимое занятие у нас, детей, конечно же полоть грядки. Но при всем желании избежать этой повинности никакие хитрости не помогали. Потому что контроль за исполнением обязанностей осуществляли не родители, а сами дети – следили друг за другом, чтобы никто не улизнул и не извернулся, работая меньше и оставляя братьям больше труда.

Родители делали немало домашних заготовок на зиму, и у нас появилась потребность в погребе. Копали его опять же всей семьей. Но интересно даже не это, а то, что за этим делом мы нашли два бронзовых предмета – статуэтку-изображение буддистского бога Шивы, как стало понятно позднее, начала первого тысячелетия нашей эры, и барельеф русалки. Представить себе не могу, кто были хозяевами этих предметов и как они оказались в земле, на глубине четырех метров, да еще на нашем участке в Ульяновске! Но мы, мальчишки, эти находки тогда расценили как настоящие трофеи. Азартное желание найти что-нибудь еще привело к тому, что с погребом мы управились всего за два дня. Эх, можно было бы еще на соседней территории покопать… Древнего Шиву отец, кстати, сразу отнес в милицию. А вот бронзовая русалка по сей день хранится в доме у моего брата Толи.

Родители своим примером учили нас труду. Я очень четко запомнил, как папа объяснял, что не все в судьбе и жизни человека решают деньги. Он говорил мне, что, если я буду силен духом, если лень, а также страх перед «большим миром» не задавят мою волю к силе и тягу к познанию, жизнь сама распахнет передо мной все свои двери. Тогда я не понимал смысла слов отца, но сегодня я наверняка знаю, что папа был прав. Его наставление о том, что необходимо учиться и добиваться своих высот самостоятельно, не раз в дальнейшем становилось для меня спасательным кругом в момент уныния и слабости. Тогда же, в результате бесед с отцом, я понял одну очень важную в жизни вещь – насколько же я по-настоящему богат! Каким образом? Потому что у меня был отец! Для меня было большим откровением узнать, что папы есть не во всех семьях. У одних отец – алкоголик, у других – бросил семью с детьми, а у третьих его и вовсе никогда не было: к моменту моего рождения прошло чуть больше десяти лет после войны.

Но при том, что наша семья жила трудно, если не сказать бедно, я помню детство как очень счастливое время. Это время ярких впечатлений, озорства, игр и, главное, время мечтаний под ночным небом. Самое сильное из воспоминаний – мое крещение, то есть принятие православия. Мама не раз рассказывала, как происходил обряд, но я и сам помню многое – мне было уже чуть больше двух лет. Например, помню себя маленького, впервые приведенного в церковь и пораженного тем, насколько просторно и светло внутри нее. Помню красоту церковного убранства и бесконечную высь, обнаруженную мною, когда я поднял голову и посмотрел в «небо». Помню, как священник меня благословил, дал целовать Распятие, а в конце обряда подарил мне много конфет. Это была приходская церковь поселка Куликовка, построенная в 1910 году. Ныне она в черте Ульяновска.

Крестить своих детей было мамино волевое решение. Несмотря на критичное отношение в Советском Союзе к Богу в 50-60-е годы, мама, Анна Федоровна, была глубоко верующим человеком. Помню ее очень красивую икону Святой Анны Пророчицы, перед которой она каждый вечер молилась о здоровье и благополучии детей. И не только своих. Она молилась и за других детей – просила за всех детей мира. Верой в Бога была пронизана вся жизнь нашей семьи. Скажу более, это была как бы естественная среда наших праздников и будней – опять же мамина заслуга и мамино понимание мира. С малых лет мы утром и перед сном читали «Отче наш». Перед ужином все собирались за столом – к этому времени все дети уже возвращались домой из школы, – и мама читала молитву. Лишь после нее домашние с благодарностью за хлеб насущный приступали к еде. Наверное, отсюда мое уважение к пище – я не могу выбросить хлеб или не доесть то, что уже положил себе на тарелку. В нашем доме в красном углу всегда стояли иконы: Николай Чудотворец, Святое Распятие, Житие Христа в позолоченном окладе. Святые праздники, во время которых мы ходили в храм, для нас были светлее, чем день рождения.

Среди христианских праздников я очень любил Пасху. Меня захватывали приготовления к ней. Я с нетерпением ждал того дня в конце зимы, когда мама вдруг всех предупреждала: «Ребята, если будете чистить лук, шелуху не выбрасывайте. Складывайте в глиняный горшок. Готовимся к Пасхе». Это было счастье – обратный отсчет дней до праздника. Больше всего обожал кухонную суету: мама выпекала кулич, и мы все помогали ей красить яйца. Мне казалось настоящим волшебством то, что яйцо было белым и вдруг становилось цветным. Почему именно луковая шелуха, такая некрасивая и невзрачная, давала яйцам такой сочный цвет? Прямо какая-то загадка природы.

А вот на Рождество всем двором мы ходили колядовать. Кстати, любопытное наблюдение – считалось обязательным крестить детишек не только в нашей семье, но и во всей нашей округе. Итак, в Рождество мы наряжались в самодельные костюмы, которые заранее и с большим терпением готовили. Мастерили их из всего, что только можно было для этого приспособить: старая одежда, старые платки, ленты, бусы. Тщательно разучивали святочные песни и ходили по домам, распевая их. Конечно, в ответ просили сладости и мелкие деньги.

Я помню очень ясно, как уже в подростковом возрасте для меня стало откровением узнать, что в СССР, оказывается, официально нет религии.

В памяти хранится немало и других прекрасных детских воспоминаний – например, о красивейшем озере, располагавшемся недалеко от нашего дома. Правда, сегодня я понимаю, что то, что я запомнил как «озеро», на самом деле было заливом реки Свияги, которая, в свою очередь, является притоком Волги. Летом поверхность Свияги буквально затягивало белыми лилиями. Такое огромное количество цветов создавало ощущение абсолютной красоты. И, признаюсь, уже тогда, в детстве, у меня мелькала мысль, как было бы здорово этот вид нарисовать, чтобы запечатлеть его навеки. Созерцая это богатство естественной красоты, я погружался в мечты. Представлял себе Царевну-лебедь, которая непременно должна жить в самом центре этого «озера».

Однажды мы с дворовыми детьми задумали сделать лодку и отправиться на сбор этих невероятно красивых водяных лилий. За основу для «судна» взяли большое старое корыто, смастерили спереди подобие носовой части и спустили его на воду. «Лодка» в эти первые минуты не пошла ко дну, а, напротив, весьма уверенно держалась на воде. Но мы все равно плыли в страхе, что она может перевернуться. При этом нас завораживала фантастическая, бесконечно чистая и бездонно-глубокая вода. И мы собирали лилии, различая далеко в глубине их прочные стебли, напоминавшие грубые жилы живого существа. Но в одной части «озера» цвет воды существенно отличался – он был мутный, густой, болотистый. Мы как раз приблизились на своем корыте к этому месту, и один из членов нашего «экипажа», парень постарше других, начал рассказывать, что как-то подслушал разговор взрослых, которые говорили, что в нашем «озере» есть воронка – жуткое место. Если воронка засосет, спастись уже не удастся. В лучшем случае, если сильно повезет, человека выбросит за много километров от дома уже в Волге. Шансы на спасение, как нам представлялось в детстве, невелики. Конечно, все мы затряслись, перепугались и сидели так тихо и смирно, боясь пошевелиться, чтобы не раскачать наше судно, что вскоре успешно пристали к берегу. Правда, моя мама затем, уже дома, удивленно спросила, откуда у нас такие красивые водяные лилии… Жаль, что живет вне своего дома-реки эта небесная красота очень недолго.

Я также дорожу памятью и о наших первомайских выходах с отцом в город – в парке имени Свердлова все заполнялось разноцветными шарами, яркими одеждами людей и красивыми транспарантами. Люди не ходили, но как бы вышагивали по городу с песнями, флагами, все празднично одетые. Четко вижу эти обрывки детской памяти и сразу, будто со стороны, представляю себя маленького: в сандаликах 28-го размера, коричневых штанишках с наглаженными мамочкой стрелками и бежевой курточке, – поспешно идущего с отцом, старающегося поспевать за его уверенным тяжелым шагом. Но я горд – я иду с папой за руку по улицам Ульяновска.

Но самое большое детское счастье – бесконечная свобода мечтаний. Я просто обожал лето за то, что в этой время года позволялось допоздна гулять с отцом и слушать его захватывающие рассказы о других странах. Вечерами ему очень нравилось играть на гармошке, особенно на трехрядной саратовской. И я постоянно крутился рядом, подпевал ему и мог под мелодию изобразить целое театральное представление. А ночью я любил развалиться с ним на сеновале: мягкие стебли-нити свежескошенной травы кололи спину, руки и ноги, а в душе пробуждались такие невероятные чувства, что хотелось разговаривать, петь, читать стихи. И мы с папой дышали естественным ароматом обнаженной природы – ароматом терпкого сена и теплой, влажной от росы земли. И отец рассказывал мне захватывающие истории о войне с японцами, многообразии мира, о благородных и не очень пиратах. Теперь, конечно, понимаю, что папа тогда в большей степени о них фантазировал, потому что в жизни, кроме мест, увиденных по долгу службы, толком нигде не был. Но все это не важно, потому что папа был искренним и очень настоящим. Сегодня те далекие вечера и тихие ночи – память о большом счастье. Мы лежали рядом, и я чувствовал его духовную отцовскую поддержку, его сильную любовь ко мне и заботу. Все это те места, откуда я начинал мечтать о будущем!

С братьями мы часто шалили. Забирались на крышу сарая и смотрели на бескрайнее, глубокое ночное небо, усыпанное звездами и украшенное огромной оранжевой луной, и я в своем сознании рисовал невероятные приключения разных героев. Конечно, я мечтал быть похожим на них и даже воображал себя в их команде. Думал, что, когда вырасту, тоже обязательно стану одним из них – благородным пиратом.

Кстати, о братьях. Мы часто дрались. Причем молотили друг друга по старшинству: старший брат поколачивал близнецов – Володю и Толю, те вдвоем давали жару среднему брату, Леше, ну и мне доставалось от них на орехи. Правда, Леша обычно меня защищал. Все это мы творили конечно же, когда родители не видели – боялись их огорчить своими бойкими, задиристыми «братскими» отношениями. Потому что все вместе обожали нашу маму, и не приведи Господь кто-то из нас ее обидит – ему достанется от всех. Но это ни в коем случае не было агрессией или злобой – так, мальчишки есть мальчишки. А вот единственную сестру мы всегда защищали, заступались во дворе и, конечно, в школе. И пожалуй, скажу в оправдание, что иногда драки дома оказывались неплохой закалкой на будущее: в дальнейшем во дворе и школе со всеми своими обидчиками я легко разбирался, и уже очень скоро мои сверстники про меня все поняли, старались лишний раз меня не задирать.