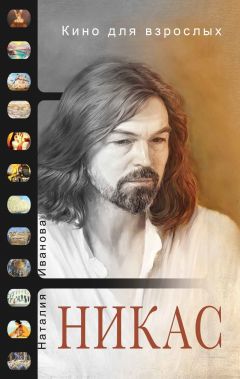

Читать книгу "Кино для взрослых: «Никас Сафронов»"

Автор книги: Никас Сафронов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Мои три прибалтийские столицы

Прибалтийский период моей жизни значительно более осмысленный, чем одесский и ростовский. Изначально из трех столиц мне больше всего нравился Таллин. Конечно, своей «западностью» и прославленной пряничностью своих домиков и великолепной морской набережной, находящейся прямо в центре города. Думал, послужу в Эстонии в армии, куда попал по распределению. А после дембеля с чувством выполненного гражданского долга буду поступать на учебу в художественный вуз этой прекрасной прибалтийской столицы. Но получилось все не так, как я себе загадывал. Именно после армии я напрочь отказался от идеи «осесть» в Таллине, каким бы внешне привлекательным он мне ни представлялся.

В армии мне пришлось трудно. Сложная и местами страшная страница моей биографии, которую я подробнейше изложил в книге «Анатомия скандала и успеха». Постараюсь и в этой книге кратко рассказать, как обстояли дела. Уже тогда, после профессионального изучения живописи, я начинал осмысленно становиться собой – по-особенному ощущающим мир, различающим вокруг себя красоту и безобразие. А в армии законы жизни были просты: подчиняешься «дедам» – молодец, надумываешь качать права, свое «я» проявлять – пшел зубной щеткой чистить туалет! Но это еще полбеды, через это в той или иной степени проходит каждый служивый. Меня сильнее «задолбали» дембеля, требовавшие, чтобы я всем поголовно оформлял их идиотские альбомы. Запросто могли разбудить среди ночи и заставить работать.

Наверное, не побывав в моей шкуре, сложно понять, что в этом такого невыносимого. Но я отвечу так: просто не желаю никому из вас попасть в подобную ситуацию. Я взвыл и мечтал поскорее досрочно вернуться на гражданку. Но для этого мне пришлось изобретать разные способы. Сначала я старался по-хорошему, напоминал, дескать, я сам в армию вызвался, из училища сорвался, а сейчас решил вернуться в Ростов, окончить учебу. Но это не было аргументом для моих начальников. Затем я объявил голодовку и попал в госпиталь – не помогло. По мере выздоровления я уже визуализировал перед собой новую стопку дембельских альбомов, которые под надзором заставят оформлять. Поэтому, находясь еще в медсанчасти, решил прикинуться душевнобольным. Но и этот трюк не прошел – я вовремя понял, что, получив в армии плохие характеристики, могу испортить себе всю оставшуюся жизнь. Поэтому никакие уловки в итоге мне не помогли, и свой армейский срок я дослужил честно. И даже получил несколько грамот за хорошую службу. Хотя до окончания этого срока опять же было много всего… И вот только сегодня я готов ответственно сказать, что подобную школу жизни мужчине действительно следует пройти. Армия учит, с одной стороны, ответственности за свои решения и поступки, а с другой – терпению и выдержке. К тому же именно в армии я встретил еще одного человека – Юрия Цюриха, который стал для меня близким товарищем и с которым мы постоянно общаемся до сих пор. После службы в Эстонии каждый из нас пошел своей дорогой. Несколько раз мы встречались в начале 80-х, когда я приезжал в Москву уже из Вильнюса, но потом мы потерялись и не виделись много лет. Только на пороге миллениума, на стыке девяностых и нулевых, жизнь вновь столкнула нас в Москве.

Вильнюс появился не сразу после армии. Сначала, изнуренный и измученный, я вернулся в Ростов, но очень быстро переехал в Ульяновск. Конец семидесятых – начало восьмидесятых – исключительный этап в истории нашей страны. Это пустые полки в магазинах, зарождение первых фарцовщиков-торгашей как класса и явное отсутствие приближения еще вроде как 20 лет назад обещанного к этому моменту коммунизма. Искушений было немерено. Учиться в той обстановке в то время было незачем, училища, институты, университеты считались глупой тратой времени. Это я помню очень точно. И пусть учились почти все, но уже знали: хочешь зарабатывать и жить достойно – иди в полулегальную торговлю. Мои одноклассники по блату устраивались в магазины мясниками и продавцами, и именно эти люди диктовали обществу правила жизни. Они в день зарабатывали столько, сколько другие люди всех остальных специальностей за месяц. Именно они могли «достать» в обмен на кусок говядины что угодно у других таких же продавцов, а не какой-то он, сутками корпевший над учебниками по высшей математике, и уж тем более не я, сидевший с палитрой перед мольбертом. Моя профессия теперь окончательно всем окружающим виделась блажью, недальновидностью и неприспособленностью к жизни! Не искуситься, не поддаться слабости быстрых и таких нужных в мои двадцать с небольшим денег было непередаваемо сложно. Тем более парню, надломленному армией. И я на несколько месяцев даже ввязался в фарцу – возил из Польши шмотки, иногда спекулировал на торговле книгами. Но делал это не в самой надежной команде, поэтому очень быстро «завязал». И благо все равно восстановился на второй курс Ульяновского училища культуры. Да, пусть со своего пути слегка свернул, вопрос «учиться или не учиться?» передо мной даже в те тугие времена никогда не возникал. Я знал, что все отклонения от главного курса – временные. А это главное для меня в жизни – рисовать. Однако на первых же занятиях в Ульяновске я подтвердил и раньше уже закравшиеся опасения: что ушел далеко вперед в своих знаниях и учиться мне здесь нечему. Ведь даже во время службы я не переставал заниматься. Чтобы не утрачивать навык, ночами из журналов делал карандашные и живописные копии разных пейзажей и даже копии знаменитых полотен. Конечно, после «европейского» Таллина Ульяновск с его небольшими возможностями в области искусства, хотя я очень люблю свой родной город, был для меня уже тесным. Помимо этого, в родном городе меня тяготило и другое – перед самым дембелем из жизни ушла мама. Я очень переживал, потому что вдруг как-то резко осознал, что ничего о ней не знаю. Это уже намного позднее я подал запрос в архив, стал искать концы ее настоящей биографии, изучать корни. Позднее, в свои сорок лет, задумался о том, как увековечить память о матери, и в начале 2000-х помог построить в Ульяновске храм Святой Анны в ее честь. Еще через несколько лет – часовню на деревенском кладбище, где мама захоронена. Храм сегодня – мое самое любимое место в родном городе. Но тогда, в конце 70-х, единственное, что я мог сделать, чтобы хоть как-то себя утешить, – это поехать на ее родину, в Литву.

Вначале я попал в родной город матери – Паневежис. Здесь я работал декоратором в театре, художником по тканям на льняном комбинате и оформителем в кинотеатре. О встречах, которые меня ожидали в паневежском театре, подробнее я расскажу чуть ниже. А затем перебрался в Вильнюс – мою, как я говорю, вторую прибалтийскую столицу. К слову, именно в Вильнюсе в 24 года я впервые приобрел свою собственную квартиру. Когда после общаг, коммуналок и прочих бараков обретаешь свое собственное жилье, тебе кажется, что самое главное в своей жизни ты уже сделал. Молодость – что тут скажешь! В столице Литовской ССР я поступил в Академию искусств. Вот здесь-то были высококлассные мастера европейского уровня! Литовский культурный бомонд всегда был вхож в мировую элиту, потому что Литва никогда не была культурной пустыней. Поэтому и профессора отличались новыми, более гибкими взглядами на искусство. И они не отрицали право учеников на профессиональный поиск. Я просто кайфовал от занятий! Со своей, уже тогда вырисовывавшейся романтическо-мистической манерой письма, я вписался в ритм жизни города. Мои работы отбирали на серьезные международные выставки, в том числе и в Париже. Стоит ли для читателя этой книги уточнять, что у Парижа еще в конце XIX века сложился имидж столицы мировых искусств? Поэтому для меня быть выставленным в популярнейших галереях мировой культурной Мекки стало первым серьезным признанием. Я начал зарабатывать Имя. И параллельно с этим наконец-то начал позволять себе не только работать, но и жить! Смотреть по сторонам, ходить на выставки, в кино, в кафе, влюбляться.

Но… Не будь это моя судьба, если бы все в ней шло последовательно и гладко. Я влюбился. Очень серьезно. Опять появилась девушка. А вместе с ней – Рига.

Она была латышкой. Белокурой и светлоглазой. Я увидел ее в театре в Вильнюсе. Решительно собрался с духом, познакомился, и уже после часа беседы в мою голову впервые в жизни закралась мысль о женитьбе. Каждую пятницу после учебы я садился в автобус и мчал шесть часов по трассе Вильнюс – Рига в гости к своей возлюбленной. Ее семья меня приняла, хотя уже тогда не отличалась особой симпатией к русским. Но все это меня не очень интересовало, потому что я просто наслаждался счастьем. Впервые в отношениях с девушкой от меня ничего не требовали, ни в чем не упрекали, не ждали денег. Это была просто любовь. Мы дорожили каждой минутой, проведенной вместе, и сами старались эти минуты сделать наполненными, счастливыми и запоминающимися. В таком режиме «выходного дня» наши отношения продолжались полгода, и вскоре я уже не мог себе представить и дня без своей возлюбленной. Настроился переводиться в Рижскую архитектурнохудожественную академию, а избраннице сделал предложение. Родители подруги одобрили брак. Меня ждал покой остепененной семейной жизни. Но за две недели до свадьбы моя невеста со своей мамой попали в аварию и погибли… Делать в Риге мне больше было нечего.

В целом Прибалтика для меня, как, впрочем, для всякого советского человека моего поколения, была «нашей» Европой, нашей заграницей. (Иногда мне кажется, что в сознании многих людей она таковой осталась по сей день.) Для меня вдвойне символично, что именно в Прибалтике я, мальчик, выросший в индустриальном Ульяновске, впервые попал в какой-то иной мир: изящный, миниатюрный, готический, сдержанно-интеллигентный. Ведь этот край был родиной моей мамы Оны. И сегодня, вспоминая о прибалтийской «тройке» Таллин – Рига – Вильнюс, в моем сознании возникает сразу целый калейдоскоп образов и картинок из юности: костёлы, кирпичные крыши, узкие улочки, медные шпили, «цветущие» сырой «зеленью». Здесь проходили съемки всех советских фильмов, в которых действие происходило в западном государстве или просто сказочной стране. Например, «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» или «Приключения принца Флоризеля». Во всех городах – невероятный рельеф, оставленный на память местным жителям ледниками, «гулявшими» по территории Европы 20 тыс. лет до н. э. Здесь встретишь спуски и подъемы холмистых земель прямо в центре городов. И набережные, набережные, набережные – рек, озер и конечно же Балтийского моря! Я помню детали: часы, бьющие на ратуше, католики, спешащие в воскресенье в храмы, и горожане, совершенно иначе ощущающие время и по-другому представляющие счастье. Счастье для них – в семье, в общении во время посиделок в маленьких уютных кафе, в возможности быть хозяевами своего свободного времени. А еще особая манера одеваться: виленчане, рижане и таллинцы еще тогда одевались с каким-то особым шармом: то искусно повяжут яркий шарфик поверх пальто, то необычный берет наденут. Образы девушек и женщин играли украшениями из местного «золота» – янтаря. Вся атмосфера была проникнута какой-то интеллигентной особостью, что меня как художника очень волновало, – жители Прибалтики действительно массово интересовались дизайном, живописью и прикладными ремеслами. Особенно я это заметил в Литве. Впрочем, может быть, просто в этой стране из трех Прибалтийских республик СССР я прожил дольше всего. Поэтому и знал ее нравы и пристрастия лучше двух других.

Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй, Паневежис – это бесконечные выставки и театральные постановки. Думаю, вы помните или просто знаете, что именно литовские деятели искусства стали в СССР первыми проводниками откровенных арт-сюжетов. Я в первую очередь имею в виду нашумевшую на весь Союз фотовыставку «Цветы среди цветов» литовского фотографа Римантаса Дихавичюса, с которым мы дружим до сих пор. Его работы раскрывали красоту обнаженного женского тела на фоне красот природы: пенных отливов песчаной Балтики, сочных цветочных лужаек, пышно колосящихся пшеничных полей. Поэтому неудивительно, что в этой изумительной стране – Литве – даже провинциальный Паневежис прославился на весь Советский Союз совсем не провинциальными театральными постановками. Театр Юозаса Мильтиниса – тот самый храм искусства, в котором мне посчастливилось работать декоратором и бок о бок соприкасаться с гениями таких выдающихся актеров, как Донатас Банионис, Бронюс Бабраускас, Альгимантас Масюлис, Любомирас Лауцявичюс. И об этом периоде моей жизни расскажу не я, – улыбнулся Никас Сафронов.

В поисках вечного

Читатель, не пугайтесь хронологического перескока. В гостиную к художнику Сафронову мы вернемся буквально в следующей главке. А пока отвлечемся на воспоминания человека, с которым художник дружил более 30 лет.

Апрель 2006 года – время, когда автор этой книги познакомилась с художником Никасом Сафроновым. В тот год по просьбе Донатаса Баниониса, Председателя благотворительного Литовско-русского фонда имени поэта Юргиса Балтрушайтиса и одновременно великого актера советского кино, мне выпала честь отвезти в Москву поздравительное письмо Никасу Сафронову по случаю полувекового юбилея.

Эти строки пишутся буквально спустя несколько дней после того, как Банионис ушел из жизни, – сентябрь 2014-го. Это был человек-история, человек-Вселенная, человек-мысль. При этом человек поразительной скромности. Он всегда отрицал свои достижения в кино и театральном искусстве. Со всей серьезностью признавался, что никогда ничего не смог бы создать, не работай с ним его учителя – гениальные Иозас Мильтинис и Витаутас Жалакявичюс. Он говорил: «Да, за творческую жизнь пять-шесть ролей мне удались. Но нет, это все не я. Это то, что Мильтинис со мной как с актером сделал». Слушая эти слова непостижимого Донатаса, я все время не без бунта в душе удивлялась: да как вы, гений, можете отрицать свои достижения и заслуги в искусстве?! Но Банионис пояснял, что обычный, отдельно взятый человек искусства может осмыслить какое-то одно человеческое чувство, воплотить в своем творчестве – например, во время исполнения роли Гамлета или Короля Лира – одну эмоцию. И только гении в состоянии обобщить сгусток человеческих чувств и породить новый характер, который станет нарицательным в творческом мире. Изумительная по глубине мысль! Только гениям дано обобщать поступки и чувства человека в характер, нравы и жизненные понятия – в образ эпохи, отдельные судьбы и истории – в картину мироздания.

Сегодня я перечитываю строки того поздравительного письма, которое великий актер написал к 50-летию Никаса Сафронова. Позволю себе привести лишь отрывок:

«Пусть Всевышний и впредь вдоволь насыщает Тебя столь редкостным даром творца. Пусть разительная сила кисти и старательное тщание гения непрестанно растут. Ты уверенно стоишь на выбранной творческой стезе, которая уже прославила Тебя на весь Свет и увековечила Твое имя в мировой истории. Однако мы убеждены, что апогей Твоих открытий и завоеваний впереди. Мы особенно горды, что своими семейными корнями Ты прочно связан с Литвой. Что Твоя трепетная душа Большого Мастера никогда не безмолвствовала по отношению к литовской земле. Ты умудряешься находить самые нежные краски для духовного осмысления всей прелести литовских пейзажей и их силуэтов. И, поверь, Литва отвечает Тебе искренним уважением, материнским вниманием и благодарностью, пусть порой и не демонстрируя этого. Отрадно, что благодаря Тебе, дорогой Никас, и Твоей теплой любви к Литве духовное расстояние между Москвой и Вильнюсом заметно сокращается».

В Литве с уважаемым Донатасом мы не раз беседовали об искусстве, о паневежском театре Мильтиниса, о том, с каким трудом создаются произведения, которые затем обретают признание во всем мире. Они в буквальном смысле слова творят-ся. Банионис говорил: «Ни в искусстве, ни в жизни не ищите временное, ищите вечное».

В одну из встреч (это был май 2010 года) мы говорили о творчестве художника Сафронова. Гений актер сказал: «В картинах Никаса еще тогда, в 82-м году, когда он поступил на службу в театр Мильтиниса декоратором, я разглядел не просто отражение жизни, но черты ее обобщения – он замахнулся на создание вечного».

Донатас Банионис вспоминал, что работы молодого художника уже тогда были нестандартными и глубокими. «Приходишь на репетицию – видишь жизнь, выраженную в живописи. Сделано правдоподобно – получается входить в роль. Но автора лично ты не знаешь. Через месяц ставим новую пьесу – опять удивление: опять на сцене тебя окружает не бутафория, а жизнь. И долгое время я лишь шапочно знал этого молодого художника, работы которого всерьез волновали меня.

И наконец мы познакомились! Так распорядилась судьба – мы оказались на одном пароходе, который должен был совершить путешествие по Средиземноморью. Но бросить якорь в греческих и итальянских портах нашему судну было не суждено – в Одессе экипажу сообщили, что корабль обанкротился. Вместе с моей женой Оной мы приняли решение отправиться в Киев. С нами поехал и Никас Сафронов. Втроем мы провели несколько суток и сдружились на всю жизнь. Сейчас, как и тогда, перед глазами всплывает добрая, веселая улыбка на приветливом лице Никаса. Мы проводили целые часы в разговорах об искусстве, много шутили. При этом художник проявил ко мне искреннюю почтительность и во всем относился на „Вы“. О нем сложилось впечатление, которое я пронес в себе на протяжении всей жизни: глубокий, добрый, непродажный, не пустословный и не подхалим. При этом труженик, подвижник своего дела.

Пред тем как распрощаться, Никас Сафронов вручил мне картину, на которой был изображен вильнюсский костел Святой Анны. Мы с супругой удивились, растрогались. Этот храм очень символичен для нашей семьи, поскольку мою любимую супругу звали Оной. В русском языке это имя Анна. Тогда Никас сказал, что и его маму, которая была родом из литовского Паневежиса, тоже звали Она.

Так и началась наша личная дружба, которая уже никогда не прекращалась. Никас всегда умел дружить. В неумолкаемой рабочей суете и грохоте ежедневных забот он всегда находил время, чтобы поинтересоваться и моим здоровьем, и сценическими успехами. Искренняя забота и внимание, обволакивающие домашним теплом, – так Никас Сафронов умеет дружить. Наши отношения, несмотря на постоянные расстояния, были настолько крепки, что мне казалось, что их можно подержать в руках, увидеть…

Я искренне ценю Никаса. Судьба не раз сводила меня с настоящими талантами. Однако Никас Сафронов – один из величайших деятелей искусства, которого я записываю сразу после Иозаса Мильтиниса, Григория Козинцева и Андрея Тарковского», – говорил мне в 2010-м году Донатас Банионис.

Сейчас же мы вернулись в уютную гостиную в Брюсовом переулке. О всеми любимом Банионисе в эти дни, когда все внутри обожжено переживанием утраты, говорить трудно. Но Никас нашел в себе силы: «Яркий, светлый, сильный человек. Страдалец за искусство и истину. Донатас говорил, что искусство и есть истина, потому что его цель – максимально обнажить душу человека, приблизив ее к Богу. Так и сам великий Банионис, как материальное воплощение искусства, в театре обнажал свою душу и на сцене жил, а не играл.

Я очень рад, что Донатас был у меня в судьбе, что мы не просто знали друг друга, но по-настоящему дружили. Наши отношения – это творческая связь поколений, которая выражалась в совместной рефлексии о судьбах искусства. Это рефлексия двух фанатично заинтересованных людей – сыскавшего признание актера и талантливого, со всей смелостью о себе заявляющего художника. Как это дорого для меня сегодня – иметь отношение к выразительному Банионису, ученику великого Мильтиниса, ученика прославленного Дюллена».

Творцы

Гибель латышской невесты Никаса Сафронова поставила точку в прибалтийской главе истории жизни художника. Правда, молодому живописцу тогда на какой-то миг показалось, что закончилась не только его мечта о счастливом браке и спокойной семейной жизни, но закончилось вообще все. Впервые он усомнился в своих силах, в правильности выбранного пути и в безошибочности того очень раннего решения уехать из родительского дома.

«Я искал себя в четырех стенах вильнюсской квартиры и даже впадал в депрессию, – вспоминает сегодня художник. – Мне казалось, что разваливается все. За что бы я ни брался, все сыпалось у меня из рук. Так я промаялся больше месяца».

Никаса пробудил телефонный разговор.

«Мне позвонил мой добрый друг Володя Мительман и, услышав мое отчаяние, дал мне стоящий совет: „Никас, начни заново. Ты хочешь добиться в жизни большого успеха. Так дерзай! Начни уже делать! Где бы ты сейчас в СССР ни жил, чтобы состояться по-настоящему надо ехать в Москву. Только там ты сможешь получить то, к чему стремишься“. И я поехал. Обменял свою вильнюсскую квартиру на одну комнату в „двушке“ в Теплом стане и в 1983 году стал москвичом.

Но недоставало духовных сил вступить в схватку с этим городом. Были амбиции и желание наверстать упущенное, хотелось очень быстро стать своим, но дух был еще слаб. Вместе с этим я ощущал, что в профессии я не знаю чего-то очень важного. Чего-то удивительного, животворящего и даже чудесного. Не успев толком распаковать вильнюсские коробки, я уехал в Загорск, ныне Сергиев Посад, потому что очень ясно услышал еще одно свое сильное желание – я хочу изучать иконопись».

…Никас Сафронов бережно всматривается в лики икон, размещенных в постоянной экспозиции древнерусского искусства в Третьяковской галере.

«„Богоматерь млекопитательница“. Умиротворенная, завершенно-совершенная. Наши матери – тоже наши млекопитательницы, – говорит он. – Мне кажется, в этом изображении содержится великий смысл о первоисточнике жизни, о значении материнства для женщины, о чудесной связи между матерью и ребенком.

А вот икона „Спас Нерукотворный“. Созданный Богом, значит. С полноценным участием сердца. А методом творчества была любовь.

Я люблю бродить по этим залам. Вглядываясь в изображенные фигуры, очищаюсь, умиротворяюсь. Здесь по-иному дышится. Лики изображают любовь, покаяние и смирение. Познавая по иконописным сюжетам историю наших предков, понимаешь, что всякую весть они учились и умели принимать с благодарностью».

Сегодня Никас Сафронов с благодарностью вспоминает о том, как его некогда приняли в Троице-Сергиевой лавре. Он приехал, нашел на территории монастыря семинарию, постучал в деревянные двери с тяжелым навесным замком, и, разумеется, никто к занятиям его не допустил. Если быть откровенными, это естественно: какой-то человек, из ниоткуда возникший, просится быть приобщенным к тайне иконописи – с чего бы это вдруг? Чтобы обучаться этому искусству, было необходимо стать семинаристом. А к этому уже сам Никас не был духовно готов. Такое решение требовало искренней, глубокой, полноценной веры, смирения мыслей и плоти, покоя и целостности духа. Никас Сафронов же человек мирской: страстный, греховный, неугомонный. Но пусть к полному отчуждению от светского мира художник не был готов, однако стремления молодого человека учиться были искренни и сильны. Разглядев это, Никаса допустили на семинары иконописного факультета духовной семинарии в качестве вольного слушателя.

Сегодня он приоткрывает секрет иконописной техники: «Техника письма требует выбора специальной краски – темперы на яичном желтке, которая кладется двенадцатью слоями. Она наносится на золотую основу, что дает иконе эффект свечения. Поэтому даже старые, намоленные иконы продолжают излучать свет. В этом заключается сама идея иконы – сделать так, чтобы свет исходил изнутри и в дневное, и в ночное время. Тогда создается ощущение, что свечение не столько сотворенное, сколько духовное. Это сила уверованного тепла. Источник света – лики святых. Кстати, в светской живописи такую технологию использовали итальянские художники эпохи Возрождения».

Художник поясняет, что написание икон требует особого духовного настроя. «Это некое просветление. То состояние, в котором молящийся обращается к Богу. Полное обнажение всех чувств, кровеносных сосудов, мыслей, разума. Это состояние, в котором человек уповает на Бога и полностью впускает Бога в себя, – делится своими ощущениями Никас Сафронов. – Возможно, именно с этим особым самоощущением связан важный факт – издревле иконы не подписывались. Считалось, что в момент акта творения икону пишет не столько человек, сколько Бог его руками. На Руси иконописцев за их божественную связь с вечным причисляли к святым. Так недолго задуматься, что быть допущенным к изучению иконописи – это будто быть допущенным к постижению редкого языка, дающего тебе через просветление и духовную глубину ключ к тайне мироздания».

Интересная характеристика икон – на них все события, все действия происходят одновременно.

Динамика, логика, последовательность событий здесь неочевидны. Однако, постигая эту божественную одновременность, человек физически ощущает, как растет, расширяется его сознание. Никас Сафронов на этот счет говорит: «Пространство иконы – это лик святого, взгляд которого направлен внутрь себя. Постигая глубину этого взгляда, в лице и душе молящегося раскрывается уже новое пространство, не ограниченное изображением на иконе, уходящее в нетленный мир. Лик святого – это Абсолют, некая условная конечноначальная точка бытия, которая одновременно является началом и дали, и перспективы, и глубины, и объема».

Икона сакральна. Важно понимать, что она – зримый посредник между Богом и верующим. Но молящийся поклоняется не доске, а первообразу, Богу, дух которого воплощен на священной иконе.

Первых иконописцев учили, что работа не должна быть слишком хороша. Ликовое пространство не должно быть слишком живым и иметь живописную перспективу, чтобы не отвлекать верующего от Всевышнего. И пришедший к Христу должен через икону видеть перед собой только Бога. «Отсюда жесткие каноны написания икон, – поясняет Никас. – В самом начале иконы писались только по позволению Церкви, и только по ее законам создавались лики. Однако вскоре эту догму разрушили Феофан Грек и Андрей Рублев, доказав, что „авторская“, по-иному – красивая икона только укрепляет верующих в вере. Лики Рублева оказались более схожими с лицами обычных людей, поэтому были более понятными прихожанам. Несмотря на то что сегодня мы не отрицаем представление, что в момент творчества вместе с мастером творит Всевышний, мы рады знать и славить имена гениальных иконописцев – Андрея Рублева, Феофана Грека, Даниила Черного».

Художник подчеркивает, что в российской культуре икона занимает исключительное место: «Русская икона – это часть системы ценностей русской цивилизации. На Руси говорили, что икона – это Библия для неграмотных. В этой связи нельзя не вспомнить Савелия Ямщикова, ратующего за возрождение икон и разрушенных Церквей».

В этом разговоре об иконописи я также задала вопрос, какой из христианских сюжетов Никас считает одним из наиболее сильных и проникновенных. Художник мне ответил: «Тот, что касается силы уверования и силы веры. Бог не сошел со креста, когда властители и бродяги, насмехаясь, кричали ему об этом. Дескать, ты сойди, силу свою покажи, и мы уверуем. Бог не захотел убеждать через поступок, боялся поработить человека посредством слепого чуда. Он хотел добиться другого чуда – чуда веры без доказательств, чуда сознательного выбора от уверования. Потому что нет силы в вере через принуждение.

Я очень люблю творчество русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Он тоже оценил силу идеи о по-настоящему свободной вере. Более того, для Достоевского – это личная тема. Он сам очень долго искал истину мира, смысл жизни, а когда нашел их в вере в Бога, для него стало очень важным уверовать по-настоящему, искренне и без внешних доказательств существования Всевышнего. Устами Ивана Карамазова писатель говорил: „Что за вера насилием? Притом же вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить“. Состояние человека уже уверовавшего Федор Михайлович вкладывает в уста Мити Карамазова. Сидя в остроге, тот говорил: „Воскрес во мне новый человек. Мне страшно теперь: чтобы не отошел от меня воскресший человек!“».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!