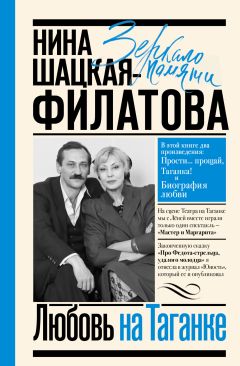

Текст книги "Любовь на Таганке"

Автор книги: Нина Шацкая

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

И ведь везли не в свой рот – у себя в стране стол не ломится от этого черного богатства под названием «кавьяр».

Вспомнила: на каком-то банкете, где было много разных яств, одна наша актриса, уже до отвала насытившись, глядя на все это изобилие, пальцами открывала опухшие веки и приказывала своим вылезшим из щелок глазам: «Жрите! Жрите! Жрите!..»

Вот чего вспомнила? Не знаю.

Опять таможня. Милые таможенники подарили нам радость: все чемоданы были пропущены, и лица артистов вновь просветлели.

А уж как они засветились в самолете, где в то время разрешалось курить! Облако дыма хорошо скрывало загульную лихость отдельных лиц и все то, что их так веселило-горячило…

А свидание с долгожданной заграницей приближалось. Самолет начал снижаться… 20 минут… 15… 10… земля совсем близко… легкий толчок – и самолет уже бежит по дорожке… Сердце нервно стучит… Первые шаги по трапу… чужой ветерок ласкает лицо, и мы, кажется, на другой планете… Ах!.. Ах!..

Привет, чужестранка!..

От любви до ненависти

Продолжаю восторженно восклицать…

А какое наслаждение было сидеть в зрительном зале и наблюдать репетиции спектаклей, особенно когда Юрий Петрович пребывал в хорошем настроении!

Он в какой-то светлой шерстяной кофте, глаза выбрасывают голубые искорки, ноги бегут и прыгают на сцену… ему не нравится, как репетируют артисты… на лице азарт сиюминутного показа.

И вот он, его потрясающий актерский, на грани гениальности, показ, погружающий нас, артистов, в варево нахлынувших счастливых эмоций, заполняющих ауру зрительного зала гордостью и любовью к нашему художественному руководителю.

И мы счастливы!

Юрий Петрович «сыграл артиста» и – прыжок со сцены… глаза тут же гасятся и уже почти сурово вглядываются в лица артистов, сидящих в темном зрительном зале, в наши лица. Всего мгновение, и что бы это означало, для меня тогда оставалось загадкой, хотя уже был 1969 год, когда Министерство культуры закрыло наш лучший спектакль «Живой». И, думаю, тогда поселившаяся в глубине души ярость помимо воли шефа спонтанно выбрасывалась наружу…

А Любимов, уже из зала, продолжает учить артистов на сцене, не забывая оглядываться на нас, чтоб подсмотреть нашу непрекращающуюся восторженную реакцию или – правда, незлобиво – сделать замечание наиболее громкому из нас. А как быть, когда тебя эмоции захлестывают!..

Но бывали и другие дни… Читаю в своих дневниках…

«1973 год. 31 мая.

Сегодня на собрании зверствовал шеф: “Еще раз повторится, Золотухин уйдет из театра!” То же самое о Бортнике и Антипове. С актерами разговаривает в непозволительном тоне. Оскорбительные слова в адрес Демидовой в ее отсутствие. После собрания к нему в кабинет пришла Марья (Полицеймако) по каким-то своим творческим делам. Не дослушав ее, повернулся к ней задницей…

Ю.П. внушает мне отвратительные чувства, и ничего не хочется понимать и оправдывать. Не хочется… работать.

Зритель – единственный, который не дает театр назвать постоялым двором… А прошло всего 9 лет со дня рождения театра. Через 3–4 года наступит 1977 год, который, как мне кажется, прочертит границу между двумя мирами».

* * *

А уже через 8 лет (в 1981 году) Юрий Петрович получит анонимное письмо от какой-то женщины, которая расскажет о своем сне, называя его вещим: «В ногах Любимова – трупы его артистов…»

«Юрий Петрович прочитал анонимку, собрав всех нас перед репетицией. Труппа молчит, кто-то вяло возмущается.

И ведь случилось… Случилось…

Ночью, когда открыт балкон и слышна тишина, хочется увидеть звезды… Их – нет…»

Министерские козни

(обсуждение спектакля «Живой»)

1968 год

Театр приступает к репетициям спектакля «Живой» по повести Бориса Можаева «Из жизни Федора Кузькина». Министр культуры Екатерина Фурцева перед показом вызвала к себе Любимова, который в ходе «громкой беседы» смог убедить ее в нужности спектакля. Фурцева репетировать разрешила, заявив, что перед премьерой придет посмотреть сделанную работу.

1969 год

Комиссия от культуры приехала принимать-запрещать спектакль.

Кроме Фурцевой и ее многочисленной свиты, в зале было пусто: актерам строжайше запретили присутствовать на обсуждении спектакля. Не пустили даже художника Давида Боровского и композитора Эдисона Денисова, которые вместе с Любимовым создавали это замечательное сценическое творение. Каким-то невероятным образом в зал проник Андрей Вознесенский.

…Динамик в нашей женской грим-уборной орал голосом министра культуры.

После прогона первого действия мы, артисты, как тараканы, побежали кто куда в поисках хоть какой-нибудь щелки для подслушивания. Лучшим местом был, конечно же, балкон. Но на подступах к нему дежурили какие-то дядьки, мотанием головы говорящие, чтобы мы даже и не думали к балкону подходить.

Не найдя других мест, отчаявшись, мы на цыпочках вернулись в свою грим-уборную в надежде: вдруг наши ребята-«звуковики», несмотря на запрет, не отключили динамики. И этот «вдруг» случился. Первые визги из зала согнули наши спины и заставили вжаться в сиденья стульев.

Накричав на автора Бориса Можаева, на Юрия Любимова, поставившего «антисоветский спектакль», на Николая Дупака – директора театра, допустившего это безобразие, на Бориса Глаголина – председателя парткома, министр культуры приказным тоном вызвала артиста Джабраилова, сыгравшего в спектакле роль ангела, который летал от портала к порталу и сверху на семью Кузькина сыпал «манну небесную».

Вышел Рамзес в обтягивающем белом трико с крылышками, маленький, с вопросительными черными глазками, со взлохмаченными волосиками. Вышел, ожидая всего чего угодно, кроме заслуженной похвалы. (Талантливый артист играл небольшие роли в спектакле великолепно – наивно, смешно.)

И вот он, испуганный, трогательный в своей «трикотажной наготе», стоит перед рассвирепевшим министром. На жесткий вопрос, как ему не стыдно участвовать в этом безобразии, он не задумываясь ответил: «Не стыдно».

Мы, актрисы, все слышали, и жирно-прежирно в наших ушах отложилось: «антисоветчина», «антисоветский спектакль», «вас всех сажать надо…».

– Все!.. Это конец!.. Что будет с театром?!. Закроют?..

Можно было не озвучивать эти вопросы, они настырно, очумело бились в висках у каждой из нас, не находя ответов…

В конце спектакля обсуждение продолжилось, и опять не говорила – орала Фурцева. Когда крик прерывался, это означало, что она заставляла себя выслушать объяснения того, к кому обращалась. Потом в ответ динамик троекратно усиливал ее голос.

Решил повозмущаться и некий Чаусов, молодой чиновник из министерской свиты, который от имени молодежи гневался, «как посмел театр показывать такое!». Гневался недолго: можаевский окрик закрыл ему рот, и тот послушно сел на место. Борис Можаев взял слово, говорил долго, упрекая Фурцеву в недостойном воспитании молодежи, Чаусова пристыдил за карьеризм.

Но самое страшное случилось позднее. Фурцева обратилась к Юрию Петровичу:

– Вы что думаете: подняли «Новый мир» на березу и хотите с ним далеко ушагать?

Любимов ответил, не задумываясь:

– А вы думаете, с вашим «Октябрем» далеко пойдете?

Екатерина Фурцева, решив, что Любимов говорит о революции, а не о журнале, быстро вскочила и на бегу бросила: «…сейчас же еду к Генеральному секретарю, расскажу о вашем поведении… до чего дошли…»

За «антисоветский спектакль» Любимова сняли с работы и исключили из партии, подыскивалась даже замена…

Театр «забурлил». На собрании от имени комсомольцев решили послать телеграмму в ЦК и все как один – подать заявления об уходе. И все-таки, несмотря на поселившийся в нашем сознании страх, где-то в глубине души рождалось сопротивление, которое впоследствии вылилось в многолетнее ожидание Мастера, а следом – в счастливую встречу.

Когда во время обсуждения Можаеву дали слово и он, не сказав, что это сочинение Леонида Ильича Брежнева, начал цитировать его по книжке, писателя оборвали: «Довольно! Наслышаны мы этой демагогии! Закройтесь, хватит!»

Юрий Петрович тут же пишет письмо Брежневу о том, что на обсуждении спектакля не захотели выслушать цитаты из его знаменитой книги, назвав прочитанное демагогией…

После письма генсеку Юрия Петровича, назло министерским козням, опять приняли в партию и разрешили работать в театре.

Несколько раз театр пытался возобновить спектакль «Живой».

И в 1975 году, уже при министре культуры Демичеве, опять был просмотр, опять были замечания и предложено время на их исправления, хотя уже было решение спектакль закрыть.

Все-таки обсуждение состоялось.

В этот раз Министерство культуры пригласило специалистов по сельскому хозяйству, с помощью которых, как им казалось, можно будет спектакль легко закрыть.

Со стороны театра были приглашены писатели, журналисты, актеры – Бакланов, Трифонов, Солодкин, Тендряков, Яншин и др.

Обсуждение состоялось в зале около сцены. Со стороны товарищей от сельского хозяйства криков было много. Это были и гузенковы, и мотяковы, председатели, секретари, судьи – те же персонажи, что и в спектакле, только теперь они сидели перед нами в зале и, явно кем-то подговоренные, негативно отзывались о спектакле.

Думаю, читателю будет интересно «услышать» это обсуждение, прочитав некоторые его фрагменты.

24.06.1975

КАЛИНИН (заместитель министра сельского хозяйства): Могли ли среди них (колхозников. – Н.Ш.) быть такие, которых вы видели на сцене? Да! Конечно, могли. Они были. Были. Но типично это явление для нашего хозяйства? Да нет же! Нет!

В зале смех. Реплики:

– Это правда, это было! Вы же начали с того, что так было. А кончили – наоборот.

ВОРОНКОВ (заместитель министра культуры): Минуточку, минуточку. Где эти репльщики? Я еще раз обращаюсь с просьбой и еще раз хочу подчеркнуть: мы пригласили сегодня деятелей сельского хозяйства – я подчеркиваю, – мы хотим в аудитории сельского хозяйства обсудить этот спектакль. Понимаете ли? Поэтому я обращаюсь к деятелям сельского хозяйства высказать свое мнение. Пожалуйста.

ЦАРЕВ (газета «Сельская жизнь»): Были эти самые Мотяковы? Были. И может быть, их много было. Были ситуации вот сходные с этой, которая представлена в спектакле? Да, были. И в связи с этим я должен спросить, надо ли нам такой спектакль показывать молодежи, которую мы хотим научить, как было? Так так-то не было, товарищи дорогие. Не было так! Я думаю, что… так было, но так не было. (Смех, аплодисменты в зале.) Напрасно, напрасно вы смеетесь, смотрите немножко глубже. Когда поют песню «Это было недавно, это было давно», – правда и в том, и в этом. Вот и здесь так. Так и было и так и не было, представьте себе.

ВОРОНКОВ: Слово предоставляется товарищу Перфильевой, секретарю партийного комитета Министерства сельского хозяйства. Пожалуйста.

ПЕРФИЛЬЕВА: Дорогие товарищи! Что бы я хотела вам сказать о своем впечатлении по спектаклю? Ну прежде всего, конечно, очень хорошая игра актеров. Это все очень хорошо и можно только пожелать, чтобы пьесы на сельскохозяйственные темы играли так же хорошо, как сегодня играла труппа театра. Но главный герой… Могли ли исключить Федора? Вы сами посудите. У него было 840 трудодней! Ну-ка посчитайте, если даже он каждый день работал, без выходных и праздничных дней – это было б 360, а он-то выработал 840! Так что ж, разве кругом были, извините меня, олухи? Правление колхоза, партийная организация, районное руководство – прямо-таки все были слепцы и никто ничего не понимал! Если уж вы хотите Федора исключить, так пожалуйста, сделайте так, чтоб он меньше все-таки работал в колхозе, чтоб его действительно было за что исключать! (Смех в зале.)

ВОРОНКОВ: Спасибо. Слово предоставляется товарищу Звягинцеву Петру Ивановичу из Министерства сельского хозяйства.

РЕПЛИКИ: Опять из Министерства сельского хозяйства? А где ж колхозники? Колхозники где?

ЗВЯГИНЦЕВ: Ну товарищи, позвольте тогда мне, как колхознику, сказать. Потому что когда меня из колхоза отпускали, колхозники говорили, что я буду находиться в отходничестве. Так вот я – колхозник-отходник, отпущенный из колхоза на другую работу. Товарищи! Я хотел сказать, что необъективно преподнесена нашему зрителю жизнь этого периода. Сатира тоже имеет предел. Я думаю, что специалисты нашего министерства – мы так обменялись, здесь товарищи с большим стажем и с опытом находятся, они безусловно помогут доработать, но чтобы тема пошла на сцене. В том виде, как она сейчас преподнесена, – это не вина артистов, а только их беда, прекрасно артисты играли – конечно, массовому зрителю, мы считаем, наше мнение, специалистов по сельскому хозяйству, в таком виде преподносить пока нельзя.

МОЖАЕВ: Я, товарищ Воронков, довожу до вашего сведения, что я написал пьесу и театр поставил спектакль не по надоям молока, не по тому, на какую глубину мы должны пахать или на какой высоте срезать колос – я могу поговорить со специалистами и на эту тему, но в другом месте. Здесь мы обсуждаем спектакль, и пожалуйста, товарищ Воронков, дайте возможность высказаться и не только представителям сельского хозяйства, но вот Михаилу Михайловичу Яншину, народному артисту СССР, а также известному писателю, написавшему не одну книгу о сельском хозяйстве, Солоухину Владимиру Васильевичу. Прошу вас, Константин Васильевич, предоставить и им слово.

ВОРОНКОВ: Минутку, минутку. Обязательно предоставлю слово всем, кто хочет. Я в самом начале сказал, что этот спектакль неоднократно обсуждался писателями, деятелями театрального искусства, но понимаете ли в чем дело. Нам очень важно послушать сегодня, товарищи ведь прибыли к нам из области, из министерства и так далее.

ЛЮБИМОВ: Но им тоже важно послушать.

СОЛОУХИН: Дайте агроному сказать.

ВОРОНКОВ: Обязательно, обязательно, Юрий Петрович. Слово предоставляется товарищу Залыгину.

ЗАЛЫГИН: Я кончал сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, потом кончил сельскохозяйственный институт инженером-мелиоратором, потом заведовал кафедрой сельскохозяйственной мелиорации, защищал диссертацию, и отсюда можно видеть, что как-то я связан с теми проблемами, которые здесь обсуждаются. И кроме того, мне удалось все-таки кое-что написать из жизни деревни, на сельскую тему, как у нас не совсем точно называют. Потому что в общем-то тем нет, а есть одна тема – о людях, об их чувствах, об их жизни, переживаниях и так далее. Мне совершенно не хотелось как писателю противопоставлять себя работникам сельского хозяйства. Но, товарищи, это же жанр, это сатира. Как же мы можем забывать это при обсуждении? Если мы будем все точно сопоставлять с фотографией, тогда давайте прямо скажем: сатира нам не нужна, ее не должно быть. Тогда давайте скажем, что Салтыкова-Щедрина не должно быть. Я больше того скажу – не должно было быть Пушкина. Потому что такой жизни красивой и гармоничной, которую изображал Пушкин, в конце концов, тоже ведь не было. Ведь есть еще фантазия авторская. Потому что мы воспитываемся не на одних фотографиях и не на одних учебниках истории. Мы воспитываемся на характерах людей, которые живут в литературе. Вы возьмите любой характер, выверенный в классической или в советской литературе, и где вы его встретите без каких-то заострений? Если мы перейдем на такой путь, то надо просто отрицать тогда роль искусства всякого.

Теперь дальше. Мне кажется, что этот спектакль – очень примечательное явление искусства. Современного искусства. В чем я это вижу? Прежде всего, это очень интересно, потому что Театр на Таганке делает это впервые и самым существенным и серьезным образом, вы знаете, он научился миновать, по существу, драматургию, он берет прозу и переносит ее на сцену. И это новое явление и в литературе, и в драматургии, которому у нас будут учиться, может быть, многие другие драматурги и прозаики.

Второй пункт, который меня как-то особенно привлекает в этом явлении искусства, которое мы сегодня наблюдали. Мы знаем, и у Театра на Таганке есть такая даже репутация театра слишком модернового. Вот он там все переделывает по-своему и так далее. Но вот что любопытно – сегодня мы видим спектакль, в своем роде неповторимый. Неповторимый в том смысле, что мы видим разговоры о хлебе, о пахоте, о бревнах, о сплаве – и все это самое реальное, проза жизни – мы вдруг видим все это, переданное в необычайно условной форме. И нечто самое консервативное сочетается с чем-то самым современным в смысле постановки. И если мы будем пренебрегать и зачеркивать те истинные достижения, которые нам сегодня дает наше театральное искусство и литература, – мы ведь тоже далеко не уйдем.

БАКЛАНОВ: Возьмите простую вещь: здесь выступал довольно молодой человек, работник сельскохозяйственной газеты, и говорит: «Было? Было. Но не было!» В вашем «но не было» повелительное наклонение. Было! Но искусству запретили писать, что было, – вот что в вашем «но не было».

Мы очень уважаем тружеников сельского хозяйства, тем более увенчанных высокими наградами. Но давайте задумаемся на одну секунду, если бы «Война и мир» Льва Толстого была поставлена на суд только военных специалистов. Вы же знаете высказывания военных того времени – они были все целиком против этого величайшего достижения мирового искусства, национальной гордости. Ведь мы же не стесняемся сказать, что мы что-то не понимаем в любой отрасли специальной. С уважением надо и к нашему труду отнестись, колоссальному труду.

ЯНШИН: Всякий раз, когда я бываю в этом театре, я упрекаю себя в том, что я редко в нем бываю сравнительно. Не потому, что я такой яростный поклонник Любимова, то есть это неверное выражение. Я поклонник его, но это не моего вероисповедания – вот это отсутствие драматургии, его некоторая увлеченность формальными приемами, она меня иногда пугает. Может быть, на старости лет я к этому никак не могу приучиться. Но я всегда получаю здесь огромное удовольствие от того, что это не так, как везде. Это совершен-но по-новому, всегда интересно, поучительно, всегда с определенной направленностью, мне очень близкой. Потому что в этом я вижу большую гражданственность, очень большую откровенность, смелость взгляда художника. Это так, к сожалению, нечасто встречается у нас.

ВОРОНКОВ: Товарищ Осипова. Вы учительница? Пожалуйста.

ОСИПОВА: Только одно слово. Товарищи, я ведь патриотка деревни не меньше, чем автор этот. Но я еще и историк. Так вот. Нельзя 40-е годы путать с 50-ми годами. И нельзя даже 40-е годы представлять без коллективизации, без борьбы. Не был главный герой одиноким.

Появляются руководящие товарищи. Секретарь райкома, он умный человек, но вы заметили, он промелькнул только. Хороший был председатель колхоза Долгов. (Переходит на истерический тон.) Но колхозник колхозника не бросал в беде. Делили последнюю корку хлеба! Как же это так могли колхозники!.. (Продолжает истерически неразборчиво кричать.)

ВОРОНКОВ: Товарищи, вас призвали все-таки к спокойному обсуждению. Я думаю, так обсуждение вести нельзя.

ГОЛОСА: Солоухина! Солоухина! Солоухина!..

ВОРОНКОВ: Юрий Петрович, ваши гости ведут себя нехорошо.

ЛЮБИМОВ: А мне кажется, ваши это. Зачем вы опять антагонизм устраиваете? Зачем вы все время стравливаете?

ВОРОНКОВ: Вы не кричите только.

ЛЮБИМОВ: Я не кричу, но я отлично понимаю все ваши нюансы!

ВОРОНКОВ: А я ваши!

СОЛОУХИН: Я посмотрел здесь уже два спектакля на, так сказать, деревенскую тему. Я имею в виду «Деревянные кони» по повести Федора Абрамова и вот теперешний спектакль по повести Можаева. И я вижу, что произошло какое-то чудо. Потому что этому глубоко московскому, таганскому театру эти два спектакля удались лучше, чем все остальное. Мне 51 год – у меня дрожали губы, у меня в горле ком стоял. И вы знаете, я не знаю, при чем здесь сельское хозяйство. Какими технологиями сельского хозяйства можно мерить эти категории?! Это искусство. И я буду жалеть всю жизнь, что вот я посмотрел, я воспринял этот спектакль, а другие тысячи москвичей останутся обездоленными и не увидят этого замечательного спектакля. Ну и не только москвичи.

Да, нельзя в одной пьесе отобразить все, как говорится, «закрыть тему». Тем более что речь идет о сатире. Надо же помнить о законах жанра, о законах гротеска, о законах преувеличения. Правильно здесь говорил Бакланов – таких ревизоров-прощелыг, как Хлестаков, в чистом виде, может быть, и не было даже в России. Ну сколько можно было насчитать таких случаев, что приняли прощелыгу за ревизора, ну, один случай мог быть, но сто не было же, это не типично же было, если с арифметикой подходить-то! А пьеса гремела и гремит.

Я не знаю, что стали бы говорить на обсуждении этой пьесы, если бы туда пригласить городничих и ревизоров.

Я не знаю, как пошло обсуждение бы. (Смех. Аплодисменты.)

У Кузькина речь идет о равнодушии и столкновении живого человека, души живой человеческой с тупым равнодушием. А это будет всегда. Пьеса, спектакль будет злободневен и сегодня, и через десять лет, через двадцать лет. Потому что мы не можем жить в бесконфликтном совершенно обществе. Если б не было проблемы, полемики, то мы здесь, наверное бы, не обсуждали бы сейчас эту пьесу, если бы все было ясно.

ЛЮБИМОВ: Она бы шла. Восемь лет не идет.

СОЛОУХИН: Если бы этот спектакль вышел десять лет назад, на него могла бы появиться реакция. И появились бы другие пьесы о деревне, под другими углами зрения, понимаете ли? Может, кто-то написал бы в противовес этой пьесе. То есть был бы живой процесс театральный, драматургический процесс шел бы в стране. А вот она не вышла десять лет назад, и мы сейчас ее опять обсуждаем, а оглянемся вокруг, и душа наша уязвлена будет, потому что пьес-то нет о деревне.

Нету! Потому что сразу все в одной пьесе написать нельзя. А требуется, чтобы было сразу все в одной пьесе. Как по притче: один кричал: «Пожар!!» – но перестраховщик был и тут же добавлял: «А в других районах не горит, ребята». (Смех, аплодисменты.)

ВОРОНКОВ: Так что? Будем заканчивать, да? Товарищи, будем заканчивать тогда, потому что…

ЛЮБИМОВ: Все-таки есть писатель, который это написал, есть режиссер, который поставил. Разрешите сказать им. Вы говорите так сурово, дайте и нам сказать. Оправдаться хотя бы.

ВОРОНКОВ: Обязательно, обязательно.

МОЖАЕВ: Сегодня мы обсуждали спектакль перед нашей общественностью и перед специалистами Министерства сельского хозяйства. Мне очень хотелось бы надеяться, что следующее наше обсуждение не будет перенесено в колхоз или совхоз, чтобы обсудить еще этот спектакль один раз перед колхозниками уже рядовыми. Я полагаю, Константин Васильевич, это будет последним обсуждением, которых было, в самом деле, очень много.

Дорогие товарищи! Товарищи представители Министерства сельского хозяйства! Я, писатель, говорю вам совершенно искренне: ни на рабочую тему, ни на сельскохозяйственную тему я ни повести, ни пьес никогда не писал и писать не буду. Потому что в литературе словом «рабочая тема» ничего еще не сказано и не заявлено. Точно так же, как и словом «сельскохозяйственная тема».

Писатель, если он писатель, сегодня пишет о Петре Ивановиче, который живет в деревне, завтра об Антоне Ивановиче, который живет в городе, не просто потому, что ему хочется описать того или иного Федора Фомича, которого вы здесь видели, а только для того, что описанием жизни этого Петра Ивановича или Федора Фомича автор желает сказать обществу о тех достижениях или недостатках, которые оно переживало или переживает. Как говорил Лермонтов, «достаточно и того, что порок указан, а как излечить его, Бог знает».

ЛЮБИМОВ: Я расстроен, Константин Васильевич, уважаемый. Зачем создана такая атмосфера и столкнули людей. Это неправильно. Это абсолютно неправильно. Ведь дошло до того, что вроде насильно выходили писатели. А делаем мы с вами одно общее дело.

Вы опять поделили зал на «ваших» и «наших». Извините. Вы устроили просмотр. Товарищ министр спектакль разрешил. Товарищ министр сказал, что политически спектакль правильный. Он политически звучит правильно. Посоветуйтесь с товарищами, выслушайте их замечания. Учтите, что-то может, где-то соленого много – имелись в виду частушки народные… Вы учтите, дорогие люди, мы же восемь лет это сдаем. А получаем только по шее… Что нами движет? Выгода? Что, мы с Можаевым вредители, хотим вредить, записываем Кузькина в советское общество насильно? Да если бы было много таких Кузькиных, нам было бы значительно легче. Верю, что это глубоко честное произведение.

Ведь здесь происходит очередное беззаконие. (Аплодисменты.) Мало того, что издано 300 тысяч экземпляров, нас заставили специальную пьесу писать. Мы дали пьесу. Поставили «Лит». Кого-нибудь это убедило? Нет. Пришел Можаев, я. И сугубо городские люди после каждой страницы учили Можаева, как нужно правильно писать о деревне. На каждой странице выбрасывали, вставляли другое.

Цензура разрешила, а вы запрещаете.

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Можно по существу?

ЛЮБИМОВ: Спектакль может идти по всем советским законам, а он не идет, поэтому я чувствую, будет другая инстанция. Но мы это делаем и будем делать. Тут я приложу все усилия, как и во все восемь лет, чтобы он пошел. Я оптимист… Успокойтесь. А спектакль пойдет, очень скоро пойдет! (Продолжительные аплодисменты.)

И наконец-то в 1989 году – через 21 год – спектакль «Живой» с ошеломляющим успехом был сыгран. Незабываемый вечер! Праздник у артистов, у Любимова, у зрительного зала – долгожданный праздник! Этот вечер заставил забыть все унижения в адрес театра со стороны чиновников от культуры.

Мы – талантливы! Мы живы!..

В нашем сознании в этот вечер отчеканилось:

МЫ – КОМАНДА!.. НАС НЕ ПОБЕДИТЬ!..

Почти все спектакли театра проходили через подобные экзекуции: сокращения, досмотры, опять сокращения, вызовы в министерские кабинеты, в которых чиновники позволяли себе разговаривать с Любимовым, большим Мастером, как с учеником-двоечником.

Но Любимов не был бы Любимовым, если бы молча сносил унижения в свой адрес. Визави получал по полной. Часто его часами заставляли ждать перед кабинетом очередного «культурного» начальника. Естественно, уже в кабинете чувство обиды и унижения пулеметной очередью всаживалось в ненавистное лицо. Пусть хоть в поведении – достоинство, и как результат – победа!

Трудно себе представить, какие круги ада прошел Юрий Петрович с самого рождения Театра на Таганке, сражаясь с чиновниками от культуры. Непонятно, откуда он брал столько жизненных сил на бесконечное им сопротивление.

Эти люди унижали театр на протяжении всей его жизни, не пропустив без скандала к премьере ни одного спектакля.

И началось это глумление уже с самого первого любимовского создания – спектакля «Добрый человек из Сезуана», на который они обрушили свой гнев за «формализм, отступ от социалистического реализма».

Мы, артисты, конечно же, были в курсе всех экзекуций со стороны чиновников, и все-таки это было скорее просто знание, не портящее нам здоровье, а вот здоровье Юрия Петровича… Несколько раз за все время жизни театра он болел серьезно.

Спектакль-реквием «Павшие и живые» о поэтах, ушедших из жизни в дни Великой Отечественной войны, сокращали бесконечно. А главный вопрос на обсуждениях был: «Почему в спектакле сплошь поэты-евреи?»

Для этого спектакля Володя Высоцкий попросил меня с ним спеть (проговорить под гитару) стихотворение Ольги Берггольц:

На собранье целый день сидела,

То голосовала, то лгала.

Как я от стыда не поседела…

Мы выходили на сцену с гитарами (Володя в один день обучил меня играть «на двух струнах») и при этом понимали, что это прием Любимова для комиссии, которая все равно по привычке захочет сократить что-то ей неугодное, и, может быть, за счет сокращения нашего номера будет оставлено нужное для спектакля.

Так и случилось. Расставаться с гитарой мне было жаль. Утешало только доброе слово Юрия Петровича в адрес нашего с Володей номера.

А как их бесило-сердило отсутствие роли партии в спектакле «Десять дней, которые потрясли мир»!..

В «Пугачеве» эти деятели от культуры сократили больше половины потрясающих интермедий Николая Эрдмана, написанных им специально для этого спектакля.

Подобным надругательствам подверглись и спектакли «Послушайте!», «Товарищ, верь!», «Гамлет», да, в общем, все последующие наши работы.

И все-таки назло им эти спектакли – все до единого – у зрителя имели грандиозный, бешеный успех. Это была и наша актерская заслуга – прости, Господи!..

И конечно же, огромное спасибо друзьям театра, помогавшим нам в непростые годы выстоять и выжить.

А какие это были имена!.. Вознесенский, Ахмадулина, Евтушенко, Самойлов, Тендряков, Трифонов, Капица, Аникст, Шостакович, Эйдельман, Бояджиев… – наш расширенный худсовет, наш мощный тыл!

И чтобы понять, какую театр имел поддержку, стоило в кабинете Любимова взглянуть на стену с автографами замечательных людей со всего света!

Дивное, счастливое время, которое (это только мои наблюдения) с 1977 года стало постепенно угасать. Почему с 1977-го?

1977 год – 13-й год от рождения Театра на Таганке (несчастливое число).

1977 год – премьера спектакля «Мастер и Маргарита» по роману М.Булгакова, постановка которого всегда сопровождалась нехорошими мистическими знаками.

1976–1977 годы – на гастролях театра в Венгрии Юрий Петрович знакомится, а потом и женится на венгерской гражданке – Каталин, любовь к которой обидно охладила его отношение к нам, артистам.

Начиная с момента, когда я чуть не разбилась на очередном спектакле «Мастер и Маргарита» (а это случилось в том же 1977 году), меня не оставляло чувство тревожного ожидания чего-то нехорошего в судьбе моего театра.

Думаю, именно с этих пор климат нашей таганской жизни с каким-то невероятным темпом стал безжалостно накрывать всех обитателей этого лучшего в мире Дома предгрозовыми всполохами начинающегося КОНЦА.

Божественная лестница шестнадцатилетнего премьерства Театра на Таганке стала быстро укорачиваться.

* * *

11 марта 1978 года в газете «Правда» появляется статья с названием «В защиту “Пиковой дамы”».

Начало ее как удар в набат: «Готовится чудовищная акция! Ее жертва – шедевр гения русской музыки П.И.Чайковского (опера “Пиковая дама”, “осовремененная” композитором А.Шнитке, готовилась к постановке в Париже режиссером Ю.Любимовым, дирижер Г.Рождественский)… Вся опера перекорежена. Целые номера, десятки страниц выкинуты… Характерно, что выброшено все связанное с русским фольклором и поэзией народного быта, воспетыми Пушкиным».

Перед этим, 8 марта 1978 года, выходит статья в «Литературной газете» «Точки над “i”», в которой Юрия Петровича укоряют в искажении фактов по поводу финансирования Театра на Таганке.

Следом выходит статья в газете «Правда» «Сеанс черной магии на Таганке» о спектакле «Мастер и Маргарита» и что-то еще такое же недоброе.