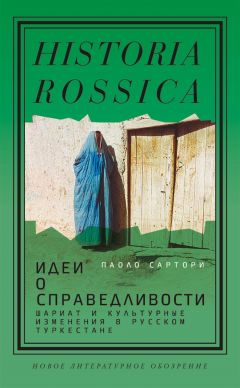

Автор книги: Паоло Сартори

Жанр: История, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

3. Сравнительный анализ

В том, что касается колониализма и права, российская Средняя Азия имела отчетливое сходство с другими колониальными странами. Сходство заключалось в наличии нескольких правовых режимов, предполагающих в том числе использование норм права, применяемых коренным населением. Российские власти относились к юридическому разнообразию неоднозначно. Как и колониальные власти других регионов мусульманского мира, они старались сохранить статус-кво, однако в то же время стремились воплотить более широкие институциональные и социальные изменения. С одной стороны, русские колонизаторы заявляли, что оставили практически нетронутым центральный принцип работы туземных судебных учреждений, где в роли председателя выступал казий, а решения выносились в соответствии с шариатом[36]36

В этой книге я употребляю термин «шариат» как эмическую категорию. Таким образом, я подхожу к «исламскому праву» как к области, включающей как юридическую логику, так и культурные представления простых подданных. Похожий подход используется здесь: Scheele J. Councils without Customs, Qadis without State: Property and Community in the Algerian Touat // ILS. 2010. Vol. 17. № 3. Р. 351. Сн. 3.

[Закрыть]. С другой стороны, российские власти успешно провели реформу процедуры назначения на пост судьи, введя систему народных выборов. Ранее казии назначались главой мусульманского государства, теперь же, при российском правлении, они стали народными судьями, которые выбирались путем голосования среди местного сообщества[37]37

Sartori P. Judicial Elections as a Colonial Reform: The Qadis and Biys in Tashkent, 1868–1886 // CMR. 2008. Vol. 49. № 1. Р. 79–100.

[Закрыть]. Кроме того, российские колонизаторы серьезно ограничили юрисдикцию исламских судов, исключив из их ведения, к примеру, дела об убийстве и разбое.

Изменения в самом определении должности казия, однако, не были связаны с исполнительными полномочиями самого исламского судьи. Во-первых, в доколониальной Средней Азии осуществление правоприменительной деятельности было прерогативой властей, то есть главы государства и его дворца. Многие случаи демонстрируют, что подданные среднеазиатского ханства могли просто отклонить решение суда (или отдельного правоведа – муфтия) и потребовать слушания в канцелярии самого хана (см. гл. 1). Во-вторых, при российском правлении среднеазиатские казии могли не только пользоваться полицейской поддержкой со стороны дежурных приставов и старейшин общин (аксакалов); они также имели право наказывать за любое поведение, которое они считали противоречащим шариату. Если в доколониальной Средней Азии казию требовалось просить санкции правящих лиц для подтверждения и исполнения приговора (см. гл. 1), то при российской власти он имел личное право, к примеру, приговорить человека к месячному заключению за употребление алкоголя (арак ва пиву – от рус. «пиво») или за непристойное поведение (битартиблик)[38]38

06.05.1909. ЦГАРУз. Ф. I-365. Оп. 1. Д. 85. Л. 117 об.; 12.01.1908. ЦГАРУз. Ф. I-366. Оп. 1. Д. 95. Л. 12.

[Закрыть]. В результате всего вышесказанного, хотя казии все еще присутствовали в царской Средней Азии, однако более широкое исламское юридическое поле, которое мы можем назвать шариатом и в которое были вписаны казийские суды, прекратило существование после колонизации. Причина этому – исчезновение или значительное преображение судебных и посреднических институтов, альтернативных должности казия или дополняющих его[39]39

Более подробную разработку данной идеи см. в другой моей работе: Sartori P. The Evolution of Third-Party Mediation in Sharī‘a Courts in 19th– and Early 20th-Century Central Asia // JESHO. 2011. Vol. 54. № 3. Р. 311–352.

[Закрыть].

Мы видим основные ограничения (и, как оказывается, возможности) российского законодательства, связанные с юрисдикцией казиев. Однако этого недостаточно, чтобы понять, каким образом колониальные формы правления изменили исламские судебные практики, как они отразились на юридической логике мусульман и насколько эти изменения коснулись правосознания жителей Средней Азии. Это совсем другой сюжет, и в основном он остается за кадром. Принимаясь за изучение этой обширной области, я бросаю вызов подходу, весьма распространенному среди исследователей колониального права и правового плюрализма. Данный подход состоит в отслеживании институциональных и процедурных изменений законодательства, связанного с коренным населением. В противовес этому моя книга посвящена истории правового поведения мусульман в российской Средней Азии, а не политике Российской империи в отношении исламского законодательства, применяемого в колонии. Таким образом, данная работа представляет собой важный вклад в исследование глобальных правовых режимов колониальной эпохи и, кроме того, в историю российского права в период после Великих реформ Александра II.

Согласно глобальному подходу к исследованию истории европейских империй, успех утверждения правовой гегемонии в колониях в действительности зависел от действий колониальных субъектов, которые жонглировали разными юрисдикциями для достижения личных целей. Исследователи глобальной истории раз за разом демонстрируют, насколько иронично то, что колониальные подданные, лавируя между юрисдикциями, лишь укрепляли колониальный режим и таким образом невольно ускоряли внедрение институциональных изменений[40]40

Sharafi M. The Marital Patchwork of Colonial South Asia…

[Закрыть]. Примечательно, что от внимания исследователей ускользает вопрос, как новые конструкты законности и культурной значимости закона приобретали господствующее положение в сознании колониальных субъектов[41]41

Здесь я привожу аргумент С. Силби: Silbey S. S. After Legal Consciousness // Annual Review of Law and Social Sciences. 2005. № 1. Р. 360.

[Закрыть]. Другими словами, если в исследованиях колониализма и мировой истории закон предстает как дискурсивный[42]42

Newbigi E., Denault L., De R. Introduction: Personal Law, Identity Politics and Civil Society in Colonial South Asia // IESHR. 2009. Vol. 46. № 1. Р. 2. См. также статьи, опубликованные в следующем номере журнала Law and History Review: Forum: Maneuvering the Personal Law System in Colonial India // LHR. 2010. Vol. 28. № 4.

[Закрыть] и институциональный[43]43

Saha J. A Mockery of Justice? Colonial Law, the Everyday State and Village Politics in the Burma Delta, c. 1890–1910 // PP. 2012. № 217. November. Р. 187–212.

[Закрыть] ресурс, посредством которого колониальные подданные могут взаимодействовать с государством, то становится очень трудно объяснить, как колониальные подданные пришли к восприятию себя как правовых субъектов империи и, соответственно, персонифицировали колониальное понимание права[44]44

European Expansion and Law: the Encounter of European and Indigenous Law in 19th and 20th Century Africa and Asia / Eds W. Mommsen, J. de Moor. Oxford; New York: Berg, 1992; Tamanaha B. Z. Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global // SLR. 2007. № 29. Р. 381–386.

[Закрыть]. Именно изучение механизмов персонификации позволит нам отделить случаи культурного изменения от более всеобъемлющей канвы колониализма и, таким образом, пролить свет на социальную динамику, утверждающую колониальные правовые конструкты[45]45

Riles A. Law as Object // Law and Empire in the Pacific: Fiji and Hawai’i / Eds S. E. Merry, D. Brenneis. Santa Fe: School of American Research Press, 2004. Р. 187–212; Peterson D. R. Morality Plays: Marriage, Church Courts, and Colonial Agency in Central Tanganyika, ca. 1876–1928 // AHR. 2006. Vol. 111. № 4. Р. 983–1010; Chatterjee N. Muslim or Christian? Family Quarrels and Religious Diagnosis in a Colonial Court // AHR. 2012. Vol. 117. № 4. Р. 1101–1122.

[Закрыть].

Так, историки Российской империи в большинстве своем разделяют мнение, что при царской власти среднеазиатские мусульмане имели легкий доступ к услугам «народных судов» – мусульманских судов, не претерпевших значительных изменений после русского завоевания[46]46

См. обзор литературы в следующем разделе.

[Закрыть]. Действительно, отдельные области исламского права, такие как нотариальное оформление права собственности[47]47

Sartori P. Colonial Legislation Meets Sharī‘a: Muslims’ Land Rights in Russian Turkestan // CAS. 2010. Vol. 29. № 1. Р. 43–60.

[Закрыть], не подверглись существенным изменениям. Однако это не должно давать нам повода предполагать, что при российском правлении мусульмане стали жить в заповеднике «дифференцированной юриспруденции»[48]48

Burbank J. An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire // Kritika. 2006. Vol. 7. № 3. Р. 412.

[Закрыть] или что представления мусульман об исламском праве, мусульманские правовые практики и судопроизводство сохранились неизменными, то есть такими же, как до колонизации.

В данной работе я стремлюсь показать, что чем пристальнее мы вглядываемся в политику колониальной Средней Азии, тем более очевидно, что эти сюжеты едва ли поддаются интеграции в «великую доктрину» («grand narratives»)[49]49

См. манифест издателей журнала Kritika: The Imperial Turn // Kritika. 2006. Vol. 7. № 4. Р. 706.

[Закрыть] о Российской империи и тем более в повествование о «глобальных правовых режимах»[50]50

Benton L. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History: 1400–1900. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Р. 3.

[Закрыть]. Историки Российской империи и исследователи глобальной истории, возможно, захотят тем не менее поместить собранные истории в широкий контекст, сформировать из них несколько последовательных нарративов о законе и империи или же о моделях структурирования правовых институтов в странах мира. Однако, как я подозреваю, данный метод чреват созданием предписывающих (то есть основанных на сложившихся традициях), но не репрезентативных историй, влечет за собой ошибки идентификации и интерпретации, а также может привести к игнорированию социальной важности изменений, внесенных российской колонизацией в сферу правосознания мусульманских сообществ в отдельном регионе[51]51

Г. Балачандран рекомендует сделать шаг назад от «глобального» к «региональному»: Balachandran G. Claiming Histories beyond Nations: Situating Global History // IESHR. 2012. Vol. 49. № 2. Р. 267; Scheele J. Smugglers and Saints of the Sahara: Regional Connectivity in the Twentieth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Р. 12.

[Закрыть].

Существует искушение приписать особую историческую важность сплачивающим силам, стоящим за историей российского права и глобальной историей закона и колониализма в целом. Не поддаваясь этому соблазну, я отказываюсь от «восстановления „децентрализованных“ нарративов о людях, не имеющих власти»[52]52

Bayly C. A. The Birth of the Modern World, 1780–1914: Global Connections and Comparisons. Malden, MA: Blackwell, 2004. Р. 8.

[Закрыть], и не намереваюсь искать в жизни населения Средней Азии признаки культурного сопротивления и контргегемонного поведения. В данной книге я не придерживаюсь марксистского прочтения среднеазиатских источников. Вместо этого я предлагаю сфокусироваться на социальной ткани Средней Азии, отследить новые генеалогические связи и корреляции в сфере колониализма и права[53]53

Подробную иллюстрацию данного подхода см.: Lewis E. B. Frontier as Resource: Law, Crime, and Sovereignty on the Margins of Empire // CSSH. 2013. Vol. 55. № 2. Р. 241–272.

[Закрыть]. Таким образом мы дополним ряд интерпретаций, применяемых в сфере исламского права как славистами, так и исследователями мировой истории.

Читатель может возразить, что я чрезмерно усложняю и так многомерную картину, вступая в дискуссию с исследователями российской и глобальной истории. Однако любому ученому, который интересуется социокультурными изменениями в области права в мусульманской колонии при российской власти, необходимо участвовать в диалоге с мировой историей и историей империй. Несмотря на желание продолжать рассматривать две упомянутые дисциплины как самостоятельные области науки, становится все сложнее помещать хронологию империй Нового времени вне контекста глобальных исторических взаимосвязей[54]54

Ghosh D. Another Set of Imperial Turns? // AHR. 2012. Vol. 118. № 3. June. Р. 772–793.

[Закрыть].

3.1. Глобальные правовые режимы: взгляд из Средней Азии

Историография права в империях эпохи колониализма в последнее время все чаще становится историографией глобальных правовых режимов. Данный аналитический сдвиг связан с тем, что конфликт юрисдикций стал рассматриваться как неотъемлемая часть трансимперского правового порядка. Кроме того, анализ предполагает связывание подробных повествований о колониальных судебных разбирательствах с мировой историей международного права, которая при этом рассматривается как текучий и расщепленный процесс, не структурированный целиком вокруг определенных институциональных моделей[55]55

Benton L. Law and Colonial Cultures… Р. 3.

[Закрыть]. Одна из идей, диктуемых данным подходом, гласит, что иерархические структуры правосудия формировались в империях как реакция на растущую напряженность колониальной обстановки. Соответственно, колониальные правовые системы не просто служили отражением наступательного имперского проекта, навязывающего жителям завоеванной области новый набор институтов. Вернее будет сказать, что «великая правовая гегемония»[56]56

Benton L. Law and Empire in Global Perspective: Introduction // AHR. 2012. Vol. 117. № 4. October. Р. 1094.

[Закрыть], утверждаемая империями, рассматривается в рамках данного подхода как результат интенсивной политики разграничения юрисдикций, которая влияла как на имперское правительство, так и на колониальных субъектов. С одной стороны, маневрирование субъектов между юрисдикциями в ходе колониальных споров стимулировало конкуренцию между различными властными иерархиями. С другой стороны, институциональные механизмы государства снабдили колониальных субъектов местами урегулирования споров, где можно было предъявлять собственные претензии и достигать личных мелкомасштабных целей[57]57

Benton L. Law and Colonial Cultures… Р. 3.

[Закрыть]. Лорен Бентон совершенно справедливо заявляет, что политика разграничения юрисдикций является неотъемлемой составляющей любой колониальной культуры[58]58

Ibid. Р. 13.

[Закрыть], так как колониальные субъекты, усваивая определенные стратегии и извлекая выгоду из правовой помощи, предоставляемой государством, лишь способствуют закреплению культурных условий имперского правления[59]59

Ibid. Р. 148–149.

[Закрыть]. Можно довести данный аргумент до крайности и утверждать вслед за Бентон, что создание в колониях таких институциональных механизмов, как народные суды, или применение правовой категории terra nullius (ничейная земля), «являлось реакцией на условия правового управления колониями и отвечало характерным особенностям порожденных им конфликтов»[60]60

Ibid. Р. 168.

[Закрыть]. Именно поэтому, например, голландцы в Капской колонии создали суды по делам коренных народов после вынесения приговора колонисту, который убил женщину из коренного населения. Представляется, что местные жители, обращаясь в суд, невольно сами способствовали установлению колониальной гегемонии[61]61

Ibid. Р. 180–182.

[Закрыть].

Данный подход напоминает историкам о якобы стройном и последовательном характере правовых культур империй, который декларируется в литературе по политической теории и юриспруденции. Между тем такие работы чаще всего оторваны от самой практики отправления правосудия. Памфлеты, фельетоны и формулировки законов не вполне способны отразить институциональное многообразие империй, в то время как в повседневной правовой практике оно было очевидно. Расширение прав собственности могло быть вполне оправданным в метрополии; однако эту меру трудно совместить с колониальным угнетением и экономической эксплуатацией (см. гл. 3). Таким образом, данный подход напоминает, что следует проявлять осторожность, интерпретируя сюжеты о колониальном праве. Предполагается, что эти сюжеты могут вовсе не представлять собой лучший вариант развития империи – в противоположность всем заявлениям имперских философов, законодателей и политиков. Возможно, и существует некоторая корреляция между ситуациями в колонии и метрополии, однако имперские режимы, по всей видимости, характеризуются полным отсутствием коммуникации между различными слоями имперской администрации. Данный подход может побудить нас к критическому пересмотру роли проекта «государственности» в деятельности колониальных чиновников.

Лишь сравнительный анализ правовых практик нескольких имперских держав позволит нам выделить общие модели институциональной организации, которые в любом другом случае мы бы приняли за уникальные в культурном отношении экземпляры. В этой связи особо полезны работы Бентон, призывающие исследователей колониализма не только обращать внимание на похожую колониальную политику других империй, но и всегда помнить, что «модели политической реорганизации внутри государств согласованы с усилиями вновь возникающих государств по обеспечению признания в качестве легитимных международных акторов»[62]62

Benton L. Law and Empire in Global Perspective: Introduction. P. 1098.

[Закрыть]. Таким образом, Бентон акцентирует внимание на международном контексте, в рамках которого империи не только конкурируют за власть, но и постоянно заимствуют друг у друга правовые практики. Микросюжеты о политике разграничения юрисдикций в колониях станут понятнее, если мы не будем отталкиваться в наших рассуждениях от империй как статичных объектов, а вместо этого попробуем отследить текучую геометрию глобальной истории. Поиск связей между прецедентами из колониальных архивов не обязательно приведет к тому, что мы сможем воспроизвести культурную географию империй. Результат будет иллюстративен лишь в сочетании с исследованием прецедентов международной правовой практики.

Читателю предстоит самостоятельно решить, является ли глобальный исторический подход иллюзорным или убедительным, порождает ли он больше ошибочных представлений, чем развенчивает. Так, «верховенство закона» в колониях реализуется в силу необходимости, путем проб и ошибок, а не в соответствии с великим планом метрополии[63]63

Benton L. Law and Colonial Cultures… Р. 168; Comaroff J. L. Colonialism, Culture, and the Law…

[Закрыть]. В то же время это не означает, что агентность свойственна лишь тем коренным элитам, которые представляются сторонниками колониальных нововведений, связанных с разграничением подсудности дел (и могут извлечь из них определенную выгоду). Один из примеров – Лагос при британском правлении, где колониальные власти игнорировали призывы к формальному признанию исламских судов[64]64

Makinde A. K., Ostien P. Legal Pluralism in Colonial Lagos: The 1894 Petition of the Lagos Muslims to Their British Colonial Masters // WDI. 2012. № 52. Р. 51–68.

[Закрыть]. В 1894 году британцы воспользовались прагматической уловкой, состоящей в отказе от любых переговоров с исламскими судами. Несколько лет спустя, в 1912 году, мусульманские originaires (коренное население) Мали, а именно жители городов Каес и Медина, были поставлены перед фактом издания указа, по которому дела африканцев передавались под юрисдикцию судов обычного права. Вследствие этого местные жители теряли возможность отдавать гражданские дела на рассмотрение казия[65]65

Shereikis R. From Law to Custom: The Shifting Legal Status of Muslim Originaires in Kayes and Medine, 1903–1913 // Journal of African Studies. 2001. № 42. Р. 261–283.

[Закрыть]. И в Лагосе, и в Мали формальный отказ от признания мусульманской нормативно-правовой базы являлся также актом утверждения институциональной гегемонии. Таким образом, колониальное управление реагировало на процессуальную неоднозначность, ликвидируя подчиненные судебные органы, а не гарантируя их право на судопроизводство[66]66

Еще один пример – судьба казиев в Пенджабе при британском правлении, см.: Ivermee R. Shari‘at and Muslim Community in Colonial Punjab, 1865–1885 // MAS. 2013. Vol. 47. № 5. Р. 1–28.

[Закрыть].

Другие сюжеты демонстрируют, что напряженные ситуации в колониях могли и не повлечь за собой никаких значительных изменений в том, что касается судопроизводства. Лора Столер приводит в пример дело об убийстве на Восточной Суматре, где работники плантаций (в основном этнические гайо и малайцы) систематически подвергались жестокому обращению. Один из чиновников, расследовавших убийство, помощник представителя-резидента Франс Карл Валк, в отчете отметил, что рабочие, «не зная, где требовать правосудия, вероятно, взяли власть в свои руки и отомстили убийством»[67]67

Stoler A. L. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Commonsense. Princeton: Princeton University Press, 2009. Р. 215–216.

[Закрыть]. Реконструируя дело о кровной мести, Валк невольно проливает свет на культуру жестокости нидерландских плантаторов. Поиск истины стоил ему карьеры. Его отчеты были разбросаны по гаагским архивам и забыты, а убийство было вменено в вину политически ангажированной толпе, подстрекаемой мусульманами из провинции Аче. Очевидно, гайо и малайцы, вместо того чтобы обратиться с жалобой к окружному чиновнику, пошли с оружием на колониальных хозяев, решив самостоятельно свершить правосудие. Причиной такого решения был уровень власти, которым обладали плантаторы, и неверие колониальных субъектов в «рудиментарную судебную систему»[68]68

Stoler A. L. Along the Archival Grain. P. 209.

[Закрыть]. По словам Валка, когда малайцы пожаловались на то, что плантатор бил их ногами, им действительно было предложено обратиться к главе окружной администрации за защитой[69]69

Ibid.

[Закрыть]. Соответственно, совершая нападение на плантаторов, работники знали о существовании законной альтернативы насилию и принимали на себя ответственность за возможные последствия убийства колонизаторов.

Как показывает малайский прецедент, в случае конфликта колониальные субъекты вынуждены выбирать между двумя опциями: обращением к иностранным властям или вооруженным протестом против колонизаторов. Возникает вопрос: не является ли колониальная гегемония неизбежным следствием, четко предопределенным институциональным сценарием колониального господства? Было ли у европейцев подспорье более сильное и действенное, чем претензии на власть над колониальными подданными, под которые не подведено никаких оснований? Западные державы оставили за собой прерогативу судебного пересмотра решений мусульманских судей во всех регионах с мусульманским большинством. Колонизаторы, вместо того чтобы предоставить колониальным субъектам возможность дифференцированной юриспруденции, организовывали суды второй инстанции, чтобы укрепить собственную власть. Соответственно, введение судов по делам коренных народов в колониях, вероятно, представляет собой бюрократическое решение, разгружающее колониальную администрацию, страдающую от нехватки кадров: в ином случае документы попросту скапливались бы в управлениях. Кроме того, эти суды, очевидно, обеспечивали все юридические полномочия для вынесения решений по делам коренных народов, которые бы иначе оставались без рассмотрения из-за слепых пятен и неувязок в правовом аппарате колонии. Важно принять во внимание те версии истории, которые учитывают вклад колонизованных субъектов в колониальные правовые режимы и при этом не упускают из виду институциональную асимметрию, лежащую в основе этих режимов, и утверждаемые ими формы господства.

Я не решаюсь рассматривать модели поведения в колониях через призму передачи административных знаний от одной империи к другой. Почти в каждом мусульманском регионе при колониальном правлении западная администрация обращалась к особым пособиям по исламскому праву, доступным в переводе. К примеру, одним из таких пособий был «Мухтасар» Халиля ибн Исхака. Это юридический труд маликитского мазхаба, которого придерживается большинство мусульманских сообществ в Магрибе (в Ливии и Тунисе) и в Африке к югу от Сахары (в Мали и Мавритании). Начиная с 1850-х годов французы выпустили несколько аннотированных переводов «Мухтасара», которые несколько десятилетий спустя были применены итальянским апелляционным судом в Ливии при рассмотрении дел, связанных с мусульманским законом о личном статусе; то есть французский перевод «Мухтасара» стал официальным юридическим источником Триполитании под властью итальянцев[70]70

Renucci F. Le juge et la connaissance du droit indigène. Eléments de comparaison entre l’Algérie et la Libye aux premiers temps de la colonization // Le juge et l’Outremer. Médée ou les impératifs du choix / Eds B. Durand, E. Gasparini. Lille: Centre d’Histoire Judiciaire, 2007. Vol. 3. Р. 211–226.

[Закрыть]. Тот факт, что французские судебные органы поделились переводом данного юридического пособия с итальянскими соседями, не подразумевает, что оба колониальных государства придерживались схожей политики в отношении судопроизводства. По словам Клаудии Гаццини, «в отличие от французов, итальянцы в Ливии никогда не занимались проектом кодификации, так как их предыдущие попытки осуществить этот замысел в Эритрее окончились провалом – возможно, из-за отсутствия местных экспертов в данной области права»[71]71

Gazzini C. When Jurisprudence Becomes Law: How Italian Colonial Judges in Libya Turned Islamic Law and Customary Practice into Binding Legal Precedent // JESHO. 2012. Vol. 55. № 4–5. Р. 749.

[Закрыть]. Это указывает на то, что империи, собирая информацию внутри собственных административных границ, не обязательно следовали примеру других международных игроков. Кроме того, бюрократы часто ссылались на заслуживающие доверия прецеденты с целью приобрести легитимность в глазах начальства или общества. К примеру, на русский язык была переведена «Ал-Хидайа»[72]72

О популяризации данного текста с целью кодификации англо-магометанского права см.: Travers R. Ideology and Empire in Eighteenth-Century India: The British Bengal. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. Р. 123; Giunchi E. The Reinvention of Sharī‘a under the British Raj: In Search of Authenticity and Certainty // JAS. 2010. Vol. 69. № 4.

[Закрыть] – исламское юридические пособие, избранное британцами в качестве правовой базы для слушания по делам мусульман в Индии. Однако факт перевода не означает, что деятельность среднеазиатских правоведов ограничивалась предписаниями данного текста[73]73

Несомненно, «Ал-Хидайа» входила в программу «традиционного» исламского образования среднеазиатских медресе. Однако местные правоведы опирались также на десятки других исламских текстов, представляющих равнозначную важность. «Ан-Нукайа», также известная как «Мухтасар ал-Викайа фи масаил ал-Хидайа» (автор – Убайдуллах ибн Мас‘уд Садр аш-Шари‘а ас-Сани (ум. 1346)), приобрела такую популярность в Средней Азии, что комментарий к ней (шарх) был переведен на фарси в период раннего Нового времени; см.: Idrisov A., Muminov A., Szuppe M. Manuscrits en écriture arabe du Musée regional de Nukus (République autonome du Karakalpakstan, Ouzbékistan). Fonds arabe, persan, turkī et karakalpak. Rome: Istituto per l’Oriente C. A. Nallino, 2007. Р. 108–109.

[Закрыть] и не доказывает того, что российские чиновники действительно опирались на этот источник при пересмотре дел. Фрагментарность картины колониальной правовой политики не позволяет нам четко установить причинно-следственные связи. Поэтому мы не можем выяснить, повлияла ли популяризация отдельного юридического пособия на результаты решения исламских судов[74]74

Согласно наблюдениям Гислен Лидон, «Мухтасар» Халиля ибн Исхака был наиболее цитируемым юридическим пособием в мусульманских судах Сенегала при французском правлении. См.: Lydon G. Droit islamique et droits de la femme d’après les registres du Tribunal Musulman de Ndar (Saint-Louis du Sénégal) // Canadian Journal of African Studies. 2007. Vol. 41. № 2. Р. 298.

[Закрыть] или же она попросту дала колониальным судьям и юридическим специалистам возможность более строго толковать шариат[75]75

В Нигере «предпочтение, отдаваемое французскими должностными лицами кодифицированному праву, стремилось сдвинуть правовой дискурс в сторону маликитского права, уже доступного в письменном виде»: Cooper B. M. Marriage in Maradi: Gender and Culture in a Hausa Society in Niger, 1900–1989. Portsmouth, NH: Heinemann, 1997. Р. 38. Согласно Беньямину Соаресу, подобные процессы также происходили при колониальном правлении в современном (до 1960 года. – Примеч. пер.) Мали: Soares B. The Attempt to Reform Family Law in Mali // DWI. 2009. Vol. 49. № 3–4. Р. 403.

[Закрыть]. Мышление в терминах глобальных режимов может лишь исказить картину, где проекты трансформации еще далеки от окончательной формы.

История Средней Азии XIX века, одной из самых густонаселенных колоний Российской империи, не поддается попыткам интеграции в историю глобальных правовых режимов. Завоевав казахскую степь, имперские чиновники стали активно претворять в жизнь доктрину о землепользовании, подобную режиму terra nullius. Как и британцы в Австралии, царская администрация заявила, что группы скотоводов, населяющие степь, не являются владельцами земли, на которой живут. Несмотря на шаткое основание, данный постулат сыграл ведущую роль в проведении реформы землепользования у казахов-кочевников и способствовал ослаблению позиций землевладельческого класса. Разрабатывая доктрину, наделяющую казахов и скотоводческие группы в основном лишь правом узуфрукта[76]76

[Крафт И. И.] Положение об управлении в степных областях // Крафт И. И. Сборник узаконений о киргизах степных областей. Оренбург: Тип. П. Н. Жаринова, 1898. С. 103, 108 (с. 119–120, 125); Материалы по киргизскому землепользованию. Сыр-Дарьинская область. Аулиеатинский уезд. Ташкент: Тип. В. М. Ильина, 1915. С. 54–55; Материалы по киргизскому землепользованию района реки Таласа Черняевского и Аулиеатинского уездов Сыр-Дарьинской области. Ташкент: Тип. В. М. Ильина, 1915. С. 100. См. также: Campbell I. W. Settlement Promoted, Settlement Contested: the Shcherbina Expedition of 1896–1903 // CAS. 2011. Vol. 30. № 3–4. Р. 425.

[Закрыть], царские чиновники создали независимую базу этнографических и административных знаний, не копируя политику других колониальных держав.

Земельное законодательство, введенное царскими чиновниками в оседлых районах русского Туркестана, также не имело под собой основы в виде какой-либо юридической литературы, имевшей хождение в сетях колониальных правовых режимов. Вопреки мнению Екатерины Правиловой[77]77

Pravilova E. The Property of Empire. Islamic Law and Russian Agrarian Policy in Transcaucasia and Turkestan // Kritika. 2011. Vol. 12. № 2. Р. 361–366.

[Закрыть], законы, номинально закреплявшие за крестьянами право узуфрукта, были продуктом исключительно российского ориентализма. Данная законодательная инициатива никоим образом не является результатом перевода на русский язык Оттоманского кодекса («Маджалла») или же руководств, написанных немецкими ориенталистами. Очевидно, что при составлении законов для оседлого населения использовалась не только выборочная исламская юридическая литература, но и информация, полученная на месте от индивидов, знакомых с ханскими административными практиками. Это и составляло информационную базу колониальных чиновников в Туркестане (см. гл. 3)[78]78

Российские законы распространялись на землю, которая ранее принадлежала среднеазиатским мусульманским политиям и называлась амляк. Слово «амляк» является калькой с арабского термина «амлак», заимствованного из административного жаргона Бухарского эмирата и обозначавшего «государственную землю» (см. гл. 3). Если бы законотворцы ориентировались на оттоманскую «Маджаллу», они бы воспользовались другим термином (например, мири или арази-йи мамлакат); см.: Mundy M., Smith R. S. Governing Property, Making the Modern State: Law, Administration and Production in Ottoman Syria. London: I. B. Tauris, 2007.

[Закрыть].

Российские колонизаторы принесли в оседлые сообщества мусульманской Средней Азии юридическую иерархию, санкционировав работу казийских судов и переименовав самого казия в «народного судью». Подобный ход событий наблюдался во французском Алжире, однако российскую ситуацию нельзя назвать калькой с Алжира. Российская империя действительно внимательно следила за деятельностью Франции и время от времени обменивалась с ней разведданными[79]79

Werth P. Changing Conceptions of Difference, Assimilation, and Faith in the Volga-Kama Region, 1740–1870 // Russian Empire: Space, People, Power, 1700–1930 / Eds J. Burbank, M. von Hagen, A. Remnev. Bloomington: Indiana University Press, 2007. P. 178; Haule S. «…us et coutumes adoptees dans nos guerres d’Orient». L’expérience colonial russe et l’expédition d’Alger // Cahiers du Monde russe. 2004. Vol. 45. № 1–2. Р. 292–320.

[Закрыть], однако нельзя сказать, что она последовала французскому примеру. Данное институциональное решение полностью находилось в русле российских административных практик, впервые опробованных в Крыму и позже примененных на Кавказе[80]80

Дингельштедт Н. Заметки: судебное преобразование в Туркестане // ЖГУП. 1892. № 9. С. 5.

[Закрыть]. Ни одно из требований, адресованных жителями Средней Азии царским властям, не было когда-либо удовлетворено российскими чиновниками. При этом, как мы увидим в главе 2, российские чиновники обращались за юридической поддержкой к муфтиям практически каждый раз, когда собирались предпринять институциональные нововведения, и, как правило, муфтии охотно предоставляли им свою помощь.

3.2. Имперский правовой режим

Глобальный подход к истории права усложняет наше понимание среднеазиатского региона XIX века. Однако имперский фон, на котором обычно помещают историю региона, представляется не менее сложным. Несмотря на то что историки права и исследователи колониальной истории давно заняты изучением вопроса правового разнообразия в колониях, правовая история периферийных регионов Российской империи и тем более ее колоний попала в фокус внимания ученых не так давно[81]81

Martin V. Law and Custom in the Steppe: The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism. Richmond, UK: Curzon, 2001; Бобровников В. О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие. М.: Восточная литература, 2002; Jersild A. Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier. Montreal: McGill-Queen’s Press, 2002; Kemper M. Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan: Von den Khanaten und Gemeindebünden zum ǧihād-Staat. Wiesbaden: Harrassowitz, 2005; Crews R. D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia.

[Закрыть]. На сегодняшний день доступно лишь несколько отдельных исследований, посвященных Средней Азии и описывающих российский имперский проект, связанный с правами коренных народов. Данные описания представляют собой комбинацию сюжетов о спорадическом и осторожном приспособлении к местным нормам и нарративов о постепенном и последовательном влиянии имперских норм на местные. Роберт Круз усматривает в российском администрировании исламского права стремление сохранить «преемственные связи с прежними практиками»[82]82

Crews R. D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. Р. 273.

[Закрыть] и утверждает, что русские власти избегали «введения институциональных инноваций, которые могли бы спровоцировать мусульманское сопротивление»[83]83

Ibid. Р. 258.

[Закрыть]. Ученый утверждает, что российские власти последовали примеру своих мусульманских предшественников (ханов и эмиров), став арбитрами в религиозных спорах[84]84

Ibid. Р. 259.

[Закрыть]. Интерпретация, предложенная Крузом, верна по своей сути. Однако за нарративом о статичном, мягком приобщении к новым нормам она скрывает от нас важные разрывы с доколониальными правовыми практиками. В частности, Круз опасным образом упускает тот факт, что российские власти имели несколько другой образ мышления, чем ханы, и что взаимодействия между российскими колониальными властями и их подданными были основаны на предположении о безнадежной коррумпированности местной правовой системы, существовавшей до завоевания. Данное предположение очевидным образом повлияло на способ выражения идей о справедливости, которым пользовалось местное население. Особенно явным это становится, если учесть, что взаимодействие между жителями Средней Азии и российскими колонизаторами не обязательно следовало дискурсивным моделям, характерным для взаимодействий между местными сообществами и мусульманскими правителями. Теперь жители Средней Азии могли напрямую обращаться к властям, не следуя жесткому кодексу нотариального этикета, которого придерживались писцы во времена ханов. Переписывание образцов платежных документов, актов и официальных писем было обязательной практикой сохранения и передачи знаний, которой обучали в медресе. Благодаря этой деятельности язык писцов (мунши) изобиловал формулами и дежурными фразами, которые делали общение между ханом и его подданными лаконичным и максимально формальным. Такие конвенциональные письменные языковые практики уже не подходили для царской администрации, где сборщики информации интересовались подробностями дела и описанием событий[85]85

Однако из этого не следует, что у местных правителей не было причины требовать точной информации о мире, которым они правили. См.: Sartori P. Seeing like a Khanate: On Archives, Cultures of Documentation, and 19th-Century Khorezm // JPS. 2016. Vol. 8. № 2. Р. 228–257.

[Закрыть]. Соответственно, появились новые сценарии и тропы[86]86

О том, каких сценариев придерживались подданные британских колоний, см.: Peterson D. R. Morality Plays: Marriage, Church Courts, and Colonial Agency in Central Tanganyika, ca. 1876–1928 // AHR. 2006. Vol. 111. № 4.

[Закрыть], вследствие чего местным жителям не составило трудности угождать российским властям, испытывавшим неприязнь к формам закона, принятым у коренных народов.

Появился новый класс посредников, который помогал взаимодействию жителей Средней Азии с колониальными властями. Подобно большинству коренных представителей местной администрации – так называемой «живой стене» (living wall)[87]87

Morrison A. Russian Rule in Samarkand, 1868–1910… Р. 149.

[Закрыть], – эти люди населяли пограничное культурное пространство: они еще не были колонизаторами, но уже стояли ступенью выше среднего мусульманина, ближе к административным знаниям и бюрократическим ресурсам. Так, местные жители получили возможность нанимать русских поверенных, хорошо осведомленных в имперском праве. Такие личности, как Антон Глаз, были известны на весь регион за умение искусно маневрировать между юрисдикциями и представлять в разном свете правовой статус подзащитных. Представляя интересы некоего Файзыбая Батибаева в деле о неуплаченном долге, Глаз, будучи на грани проигрыша, подал апелляцию на решение народного суда, в которой заявил, что его клиент – казах-христианин, а следовательно, поскольку он не мусульманин, его дело должен рассматривать русский суд. Когда Файзыбая пригласили в областное управление, он сказал правду – что является узбеком (сартом), урожденным мусульманином, и соблюдает законы шариата[88]88

Начальник Кураминского уезда в Сыр-Дарьинское областное правление. Август 1885. ЦГАРУз. Ф. I-17. Оп. 1. Д. 4082. Л. 31–31 об.

[Закрыть]. Военные чиновники, которым довелось быть свидетелями изворотливости Глаза, пришли к выводу, что «видя, что законным путем выиграть и даже затянуть дело нельзя, решил затянуть дело путем нелегальным». Неудивительно, что военные чиновники, понимая, сколько сложностей могут принести такие поверенные, развернули дискуссию о том, разрешать ли этим людям представлять местных жителей в народных судах[89]89

Там же. Л. 30.

[Закрыть].

Также существовал контингент переводчиков, или толмачей, ярко описанный в рассказе Абдуллы Каххара. Эти люди тоже выступали в важной роли посредников между местными истцами и имперскими должностными лицами. Колонизаторы обладали слабым знанием среднеазиатских языков. Их сильная зависимость от переводчиков стала тяжелым бременем для имперской администрации[90]90

Morrison A. Russian Rule in Samarkand, 1868–1910… Р. 148–150.

[Закрыть]. Как европейские, так и местные свидетели не упускали случая упомянуть недобросовестное поведение переводчиков. С одной стороны, такие отзывы могли представлять собой попытки жаловаться на недостатки колониальной бюрократии; с другой стороны, осуждение переводчиков было распространенным мотивом, с помощью которого авторы старались угодить определенной аудитории. Такой аудиторией могли быть противники имперской политики надстраивания новой системы на базе старых институтов; этим читателям бы больше понравилось, если бы бюрократия активнее вмешивалась в повседневные дела местных институтов[91]91

Лыкошин Н. С. Казии (народные судьи): бытовой очерк оседлого населения Туркестана // Русский Туркестан. Ташкент: Тип. «Русский Туркестан», 1899. Сб. 1. Приложение к газете «Русский Туркестан». С. 95–96.

[Закрыть]. В Туркестанском генерал-губернаторстве, где письменная форма коммуникации играла существенную роль, военные чиновники сплошь и рядом пользовались услугами переводчиков. Как мы увидим в главе 4, заметки на полях перевода часто становились незаменимыми для того, чтобы чиновник, читающий документ, понял (запутанный юридический) контекст написанного. Этим легко объяснить карьерный взлет таких культурных посредников, как переводчики[92]92

Один из примеров – Мирза Раджаб Абдужаббаров, всю жизнь проработавший переводчиком в комендантском управлении в Джизаке. Он получил несколько орденов, включая орден Св. Анны. См. послужной список Абдужаббарова: ЦГАРУз. Ф. I-17. Оп. 1. Д. 2850. Л. 31–32.

[Закрыть]. К примеру, Александр Кун[93]93

Александр Людвигович Кун – востоковед, которому мы обязаны «открытием» архива хивинских ханов в процессе российской осады г. Хивы в 1873 году. Кун также провел подробное исследований имущественных отношений и финансовых практик в Хорезмском оазисе при правлении династии Кунгратов. Подробнее см.: Azad A., Yastrebova O. Reflections on an Orientalist: Aleksandr Kuhn (1840–1888), the Man and His Legacy // IS. 2015. Vol. 48. № 5. Р. 675–694.

[Закрыть], первооткрыватель «архива хивинских ханов», обязан своим знанием придворной культуры Кунгратского ханства (и другой информации о Хорезме) своему помощнику и переводчику из коренных жителей, Мирзе Абдуррахману. Сотни и сотни прошений дают понять, что множество имперских чиновников были вынуждены обрабатывать целую лавину бумаг[94]94

Нил Лыкошин предполагает, что приставы, к примеру, были просто завалены прошениями (6–12 тысяч прошений в год): Лыкошин Н. Полжизни в Туркестане. Очерки быта туземного населения. Пг., 1916. С. 33–34, 38.

[Закрыть]; Арендаренко[95]95

Арендаренко Г. А. Досуги в Туркестане, 1874–1889. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1889. С. 174.

[Закрыть] лаконично характеризует такую ситуацию как «канцеляризм». Этими бумагами их снабжали такие служащие, как Мирза Абдуррахман. Именно они брали на себя большую часть рутинной работы по переводу с чагатайского и персидского языков на русский[96]96

Иногда переводчики набирались из коренных жителей, окончивших русские школы. См., например, дело некоего Саита Акбергенова, в которое вложен его аттестат об окончании в 1912 году Педагогического института г. Перовска с оценками: ЦГАРУз. Ф. I-17. Оп. 1. Д. 2059. См. также послужной список Исыма Аскарова, окончившего Ташкентское городское училище в 1912 году: ЦГАРУз. Ф. I-36. Оп. 1. Д. 6083. Л. 2.

[Закрыть].