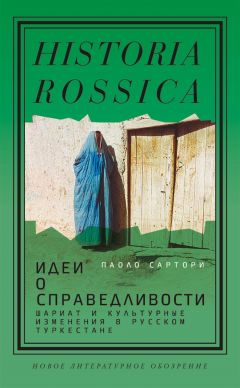

Автор книги: Паоло Сартори

Жанр: История, Наука и Образование

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

5. Содержание книги

Данная книга представляет собой одновременно эксперимент и методологический компромисс, так как она преследует две цели. Во-первых, она стремится воссоздать институциональный контекст, порядок судопроизводства и модели потребления закона в период, предшествовавший колонизации Средней Азии. Во-вторых, книга представляет собой попытку отследить изменения в мусульманском правосознании жителей русского Туркестана.

Глава 1, опираясь на концепцию П. Бурдьё, представляет шариат как юридическое поле, то есть как пространство действий различных институтов и акторов, в центре которого находится ханский дворец и суд. В главе 2 показывается, как русское вмешательство в юридическое поле шариата привело к институционально-дискурсивной перестройке. Здесь я демонстрирую, как жители Средней Азии перенимали колониальный взгляд на исламское право как на деспотичную систему правосудия, молчаливо соглашались с восприятием казиев как непоправимо коррумпированных элементов и таким образом способствовали делегитимизации шариата как единственного источника мусульманской легальности. Здесь я также показываю, насколько быстро мусульмане усвоили новые нравственные ориентиры, внушенные российскими властями. Местные жители все чаще становились игроками на правовом поле и приобретали практический опыт подачи исков по злому умыслу. В главе 3 подробно рассматривается имущественное право при российском правлении. Здесь описывается переход от режима узуфрукта к режиму земельной собственности и соответствующая смена исламского правового словаря, связанного с вопросами имущества. Глава 4 продолжает дискуссию об имущественных отношениях и показывает, что изменения правосознания привели к тому, что мусульмане стали подавать в суд на такие исламские институты, как вакфы – мусульманские благотворительные фонды. В главе 5 я анализирую юридический жанр фетвы. Я показываю, что колонизация исламского юридического поля была для мусульман фрагментированным опытом, находящимся на пересечении множества тонких юридических моментов. Исследуя составление фетв в различных бюрократических контекстах, я демонстрирую, что новые юридические практики в колониальную эпоху продолжали сосуществовать с более ранними. Кроме того, глава показывает, как такое положение дел порождало конкурирующие, а подчас и противоречащие друг другу определения шариата как морального мира.

Глава 1

Исламское юридическое поле Средней Азии в 1785–1918 годах

Введение

До российского завоевания ключевую роль в отправлении правосудия по шариату играли среднеазиатские правители. Исследователи судебных процедур исламского мира, в том числе Средней Азии, долгое время не признавали важности данного феномена. Они приписывают большее значение судебной деятельности правоведов, а не государства, то есть мусульманского правителя и его представителей в суде. Исследователи исламского права обычно придерживаются мнения, что урегулирование споров в областях проживания мусульманского большинства было делом казиев и хакимов, работавших независимо от хана. Первые осуществляли судебные разбирательства[111]111

Schacht J. Introduction to Islamic Law. Oxford: Clarendon Press, 1965. Р. 188–198; Hallaq W. B. The Origins and the Evolution of Islamic Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Masud M. K., Peters R., Powers D. Qāḍīs and Their Courts: An Historical Survey // Dispensing Justice in Islam: Qadis and Their Judgements / Eds M. Khalid Masud, R. Peters, D. Powers. Leiden: Brill, 2006. Р. 1–44. Примечательным исключением из данной тенденции являются труды Матьё Тиллье. См., например: Tillier M. Judicial Authority and Qāḍīs’ Autonomy under the Abbasids // Al-Masaq: Journal of the Medieval Mediterranean. 2014. Vol. 26. № 2. Р. 119–131.

[Закрыть], вторые выступали арбитрами в спорах[112]112

Об арбитрах см.: Othman A. «And Amicable Settlement Is Best»: Ṣulḥ and Dispute Resolution in Islamic Law // Arab Law Quarterly. 2007. № 21. Р. 64–90; Hallaq W. B. Sharī‘a: Theory, Practice, Transformations. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. Р. 159–164.

[Закрыть]; и те и другие могли играть роль посредников и добиваться примирения сторон в судебном или внесудебном порядке[113]113

Tamdoğan I. Ṣulḥ and the 18th Century Ottoman Courts of Üsküdar and Adana // ILS. 2008. Vol. 15. № 1. Р. 55–83; Sartori P. The Evolution of Third-Party Mediation in Sharī‘a Courts in 19th-and Early 20th-Century Central Asia // JESHO. 2011. Vol. 54. № 3. Р. 311–352.

[Закрыть]. Данный нарратив помещает государство на периферию юриспруденции[114]114

Подробнее о данном подходе см.: Pirie F. The Anthropology of Law. Oxford: Oxford University Press, 2013. Р. 97–103.

[Закрыть]. В каждой из недавно вышедших монографий, посвященных исламскому праву, утверждается, что государство либо выступало в роли суда второй инстанции, работавшего по системе прошений мазалим[115]115

Подробнее о мазалиме см.: Nielsen J. S. Secular Justice in an Islamic State: Maẓālim under the Baḥrī Mamlūks, 662/1264–789/1387. Leiden: Brill, 1985. Р. 9. О роли государства в разрешении конфликтов в османский период см.: Ben-Bassat Y. Petitioning the Sultan: Protesters and Justice in Late Ottoman Palestine. London: I. B. Tauris, 2013. Р. 24–28.

[Закрыть], либо являлось механизмом управления, влиявшим на толкование права в каждом случае[116]116

Burak G. The Second Formation of Islamic Law: The Post-Mongol Context of the Ottoman Adoption of a School of Law // CSSH. 2013. Vol. 55. № 3. Р. 579–602.

[Закрыть] и таким образом ограничивающим независимость судей[117]117

Hallaq W. B. Sharī‘a: Theory, Practice, Transformations.

[Закрыть]. Данный нарратив создает искусственную оппозицию между исламской государственной властью и шариатом. Эта оппозиция обусловлена пониманием исламского права как области исключительной компетенции мусульманских правоведов – улемов (‘уламá’), то есть как замкнутой юридической сферы, недоступной простым людям. Среднеазиатские источники XIX и начала XX века бросают вызов данной бинарной модели толкования. В них описывается исламская правовая система, в рамках которой мусульмане обращались за разрешением споров к государственным чиновникам, поскольку те обладали властью и могли заставить стороны прийти к согласию, вынеся формальное или неформальное решение. Не границы судебной юрисдикции, а четкое представление об иерархии побуждало мусульман выбирать тот или иной суд. Более того, документы мусульманских ханских канцелярий показывают, что в рамках данной юридической системы казии редко выносили судебные решения самостоятельно. В основном они выполняли функции нотариусов и консультантов по правовым вопросам, в то время как ответственность за разрешение конфликтов лежала на плечах правителей и хакимов. Истцы, ответчики и судьи не воспринимали исламскую государственную власть и шариат как два различных правовых стандарта. Одни и те же служащие разрешали все виды проблем. Кроме того, в источниках не указывается каких-либо особых ссылок на специализированные юридические тексты, с которыми консультировались лица, проводящие разбирательство. Участвуя в разрешении споров, казии, как правило, действовали в соответствии с указаниями ханского дворца (арки ‘али/дарбари ‘али /даргахи ‘али).

Интерпретация юридической истории Средней Азии XIX века требует, чтобы мы отвергли предположение, что институциональные механизмы и судебные системы данного региона до его завоевания Российской империей были аналогичны тем, что действовали в других странах мусульманского мира. Если мы обозначим, к примеру, мамлюков или Османскую империю как точку опоры для рассмотрения истории шариата в период Нового времени, то среднеазиатский случай покажется нам отклонением от «нормы». Однако этот подход не представляется особенно полезным, поскольку он заставляет верить, что одни стадии развития исламского права являются более репрезентативными, чем другие. В рамках данного подхода можно сделать допущение, что существуют случаи, дающие более авторитетную информацию о том, что мы называем шариатом, в то время как другие случаи менее существенны для традиции исламского права. Однако, как вскоре увидит читатель, между разрешением конфликтов в Бухаре при Мангытах и, к примеру, в османском Египте или Иране при династии Каджаров существуют значительные различия. Общей здесь является лишь исламская юридическая терминология, то есть словарь, используемый мусульманскими правоведами в обоих регионах[118]118

Данную идею я позаимствовал у Ф. Х. Стюарта, см.: Stewart F. H. False Friends: Overlapping Terminology in Arab Customary Law and in Islamic Law. Доклад 6-й конференции Международного общества исследований в области исламского права. Эксетер, 13 июля 2009 года.

[Закрыть]. Несмотря на кажущееся сходство между судебными институтами указанных государств, более подробный анализ административных практик, языка и юридической литературы показывает, что различий между двумя системами больше, чем общих черт. Действительно, сравнение дает интересные возможности для установления связей и открывает для нас мир общих культурных оснований. Однако оно может также привести к тому, что одно из сравниваемых явлений будет ошибочно считаться нормой, в то время как другое станет восприниматься как отклонение. Допустим, если рассматривать историю османского сельского хозяйства, то практики имущественных отношений, принятые в иранском мире, будут всегда восприниматься сквозь призму нашего понимания Анатолии и Сирии. Таким образом, мы рискуем ошибочно интерпретировать отдельные аспекты рассматриваемых среднеазиатских случаев. Здесь я использую иной подход. Вместо того чтобы фокусироваться на исламских правовых институтах как таковых, я предлагаю изучить практики урегулирования споров в отдельном регионе мусульманского мира. Юридическая история Средней Азии XIX века значительно отличается от истории исламского права в других регионах; к примеру, здесь правители не прибегали к суду апелляционному.

Данное исследование опирается на материал, ведущий происхождение почти исключительно из Средней Азии. Однако оно также рассматривает опыт, накопленный учеными более чем за двести лет написания истории исламского права. Историки Средней Азии часто озвучивают распространенное мнение, фундаментальное для западной традиции исследований права: юриспруденция в Средней Азии представляла собой привилегированную область компетенции профессиональных правоведов. По очевидным причинам Средняя Азия была отодвинута на периферию правоведческой дисциплины. Ниже я покажу, что этот факт, помимо всего прочего, дает нам шанс переосмыслить наше прочтение (и наш подход к написанию) истории шариата в послемонгольский период, в частности – его положение в широком контексте истории иранского мира. Данное исследование основывается преимущественно на среднеазиатских источниках XIX и начала XX века, созданных в бюрократических органах мусульманских государств в эпоху, предшествующую российскому завоеванию, и в период российского протектората над Бухарским эмиратом и Хивинским ханством. Дальнейшее исследование более ранних материалов, вероятно, покажет, что описываемая мною здесь правовая культура существовала в регионе еще до формирования трех узбекских ханств и, возможно, была распространена и в других регионах мусульманского мира.

Итак, в рассматриваемой правовой системе правоприменение осуществляется судом, во главе которого стоит правитель государства. Это суд, который превосходит своим авторитетом любых специалистов по вопросам права, арбитров и посредников. Рассмотрение такой системы требует применения инклюзивной концепции, пространственной метафоры, допускающей множественность правовых акторов. Одну из таких концепций предлагает Бурдьё, вводя понятие «юридическое поле». Юридическое поле в его понимании «определяется следующими двумя факторами. С одной стороны, это специфические отношения власти, формирующие структуру поля и определяющие порядок происходящей внутри поля конкурентной борьбы (или, точнее, ход конфликтов, связанных с компетенцией). С другой стороны, юридическое поле определяется внутренней логикой юридического функционирования, которая ограничивает спектр возможных действий и таким образом устанавливает границы сферы сугубо юридических решений»[119]119

Bourdieu P. The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field // HLJ. 1986–1987. № 38. Р. 816.

[Закрыть].

Данная концепция не идеальна. Бурдьё представляет юридическое поле как систему властных отношений и дискурсивное пространство, формируемое исключительно индивидами, обладающими юридическим авторитетом, то есть экспертами в области права. Другими словами, он предполагает, что неспециалисты могут лишь пассивно воспринимать правовой материал, исключает возможность участия простых людей в конфликтах, связанных с компетенцией, и таким образом не признает, что рядовые жители государства могут влиять на качество юридических услуг. Здесь я использую понятие «юридического поля» немного иначе, чем предлагает Бурдьё. Я предполагаю, что люди, обращающиеся в правовые институты, имеют некоторые представления о своих правах и обязательствах, а следовательно, и об истинности собственных претензий. Данные представления основаны на опыте и знаниях, накопленных ими в течение жизни. Когда я говорю о юридическом поле, я имею в виду пространство, где право – как на уровне представления, так и на уровне моделей поведения – является результатом отношений между индивидами, имеющими авторитет в вопросах права, и теми, кто обращается за юридической помощью. Таким образом, юридическое поле становится пространственной метафорой, объединяющей в себе закон и общество.

Ричард Тердиман, переводчик работ Бурдьё на английский язык, заметил, что концепция «юридического поля» становится особенно эффективной, если мы представим ее как «магнит, действующий на все, что оказывается достаточно близко к нему»[120]120

Ibid. Р. 806.

[Закрыть]. Как я покажу в данной главе, подобным магнитом в Средней Азии являлся ханский дворец. Именно он приводил в движение группу правовых акторов и мест, где рассматривались претензии. Как магнит, дворец притягивал участников судебного разбирательства к центру власти – Бухаре, Хиве или Коканду. Изучая поведенческие модели, социальные взаимодействия и порядки в данном регионе в период, предшествующий российскому завоеванию, мы обнаруживаем то, что можно называть юридическим полем, информированным шариатом. В рамках этого поля подданные обращались к правителю за юридической помощью или просили дать санкцию на осуществление того или иного правового действия. Данное юридическое поле представляло собой культурное пространство, в котором правитель, согласно ирано-мусульманской теории верховной власти, воспринимался как гарант справедливого применения шариата. Ирано-мусульманская теория верховной власти требует, чтобы правитель воплощал собой идеал исламской справедливости (‘адалат) и был всегда готов выслушать жалобы подданных. Востоковед Александр Семенов, несколько лет служивший в российском городе Каган (недалеко от Бухары) и имевший доступ к канцелярии Бухарского протектората[121]121

Литвинский Б. А., Акрамов Н. М. Александр Александрович Семенов (научно-библиографический очерк). М.: Наука, 1971. С. 43–44.

[Закрыть], заметил следующее:

Несмотря на его [эмира] недоступность для своего народа и внушительный руководящий аппарат, состоящий из бюрократов и чиновников различных мастей, которые, казалось бы, могли бы выполнять свои функции независимо в пределах собственной компетенции, в действительности ничего не совершалось без одобрения эмира. Перед ним отчитывались за каждую мелочь, связанную с управлением и повседневными распоряжениями. <…> Ибо среди обязанностей эмира как справедливого и независимого правителя было не только обеспечение исполнения наказаний, но и отправление правосудия, сам Эмир принимал прошения и слушал дела[122]122

Семенов А. А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени. Сталинабад: Изд-во Академии наук Таджикской ССР, 1954. С. 24, 32.

[Закрыть].

Придерживаясь концепции исламского юридического поля, я пытаюсь отойти от теории «правового плюрализма», которая обсуждалась во вступительной части. С точки зрения сторонников правового плюрализма, современные государства закрепляют за собой законодательные привилегии и требуют от общества соответствия некоторым нормативным стандартам; однако при этом поведение субъектов государства формируется с учетом взаимодействий, происходящих в полуавтономной социальной сфере, и отражает концепции справедливости, которые подчас противоречат государственному закону[123]123

Pirie F. Legal Autonomy as Political Engagement: The Ladakhi Village in the Wider World // LSR. 2006. Vol. 40. № 1. Р. 77–103.

[Закрыть]. Несомненно, данный подход представляется полезным для изучения колониальных и постколониальных ситуаций, а также западных обществ, то есть тех моделей, где действует более чем одна нормативно-правовая система, юрисдикции разграничены, а бюрократия воспринимается как данность. Однако мы получаем меньше пользы, пытаясь применить концепцию правового плюрализма к обществам прошлого, которые либо не подчинялись прямому контролю со стороны государства[124]124

Scheele J. Rightful Measures: Irrigation, Land, and the Sharī‘ah in the Algerian Touat // Legalism: Anthropology and History / Eds P. Dresch, H. Skoda. Oxford: Oxford University Press, 2012. Р. 198.

[Закрыть], либо управлялись династиями, не имевшими законодательной власти и не проводившими различий между правовыми базами (к примеру, исламским и обычным правом) или различными правовыми доктринами (мазхабами). Средняя Азия XIX века представляет собой один из таких случаев. Шариат не был воплощением законотворческой воли хана, а люди, обращавшиеся в суд, по-видимому, не воспринимали различные институты как воплощение правового разнообразия. С их точки зрения, шариат не был противоположен обычному праву. Подданные ханов действительно пользовались возможностью выбрать наилучшую для себя юрисдикцию, то есть обращались, в зависимости от ситуации, к различным институтам – к правителю (в ханский дворец), к хакиму, казию или аксакалам – местным старейшинам. Однако жители ханств не считали все эти институты воплощением разных нормативно-правовых баз и, по-видимому, не считали процессуальные различия важным фактором при выборе места рассмотрения дела. Несмотря на различный порядок судебной процедуры, люди воспринимали эти институты как разные стороны шариата.

Сторонники правового плюрализма могут не согласиться с моим подходом. Они отметят, что я игнорирую тот факт, что специалисты в области права и ученые проводят различие между шариатом, включающим такие понятия, как ‘урф, ‘адат, дастур («обычай»), и концепцией та‘амул или ‘амал («порядок», «практика»). Правовые плюралисты могут предположить, что разница между этими концепциями могла повлиять на представление людей о судебной практике, а следовательно – процессуальные различия могли служить причиной выбора в пользу того или иного судебного института. Я не исключаю такой возможности, однако использую в данной книге другую методологию. Я привожу локальные представления о праве в том виде, в каком они появлялись в источниках, не проецируя на эту информацию никаких заранее сформированных представлений о мусульманской правовой практике. Ничто в источниках, на которых основана данная книга, не указывает на то, что в доколониальной Средней Азии мусульмане, ориентируясь в исламском юридическом поле, руководствовались концепцией правового многообразия, тем самым создавая противостояние между нормами обычая, локальными практиками и шариатом. К примеру, подданный ханства, собираясь обратиться к местному хакиму, мог знать, что хаким способен прибегнуть к силе (сийасат), чтобы выбить признание. Точно таким же образом заявитель мог быть в курсе, что казий, скорее всего, не применит силу для разрешения спора между сторонами. Является ли это примером правового разнообразия? Ответом будет «нет», поскольку наши источники говорят, что и хаким, и казий разрешали споры в соответствии с шариатом; то есть хакимы и казии не пользовались различными правовыми системами. Можно сказать, что исламские юридические источники содержат лишь «идеальные» нормы, поскольку они предполагают, что конфликты будут всегда разрешаться по шариату; таким образом, в них могут упускаться многие различия. Однако я не буду интерпретировать формальный шариатоориентированный характер исламских юридических документов как помеху для нашего проникновения в мир предполагаемого правового разнообразия. Вместо этого я предлагаю поразмыслить над тем, что наши источники ведут свое происхождение из юридического поля, включающего в себя понятие шариат и множество различных правовых авторитетов и институтов. Как мы увидим далее, эти авторитеты и институты делили между собой многие правовые функции, а их юрисдикции порой пересекались. Если это демонстрируют доступные нам источники, то возникает вопрос, какое интерпретативное преимущество дало бы нам прочтение этих источников, игнорирующее важность инклюзивности рассматриваемого юридического поля?

В доколониальной Средней Азии местное население имело возможность выбирать наиболее удобную для каждого случая юрисдикцию. Соответственно, существовала не одна юрисдикция, а следовательно, перед нами ситуация правового плюрализма. С этой точки зрения правовой плюрализм понимается скорее как «сеть юрисдикций», чем как множественность законодательных норм, связанных с одними и теми же вопросами[125]125

Данный подход к исследованию правового плюрализма раскрывается в следующих работах: Benton L. Law and Colonial Cultures…; Benton L., Ross R. J. Empires and Legal Pluralism: Jurisdiction, Sovereignty, and Political Imagination in the Early Modern. P. 3–7.

[Закрыть]. Данный подход указывает нам на сложности и внутренние противоречия, пронизывающие то, что мы обычно называем «государственным законом». Как будет далее раскрыто в данной главе, среднеазиатские ханства XIX века для отправления правосудия опирались на различные правовые институты. Нам следует провести различия между множественностью юрисдикций и правовым разнообразием. Действительно, при правлении мусульманских династий в Средней Азии существовала ситуация плюрализма правовых институтов, однако эти институты не имели существенных отличий друг от друга, так как все они руководствовались исламской правовой системой.

Кроме того, невозможно рассматривать изменения, которым подверглись мусульманские сообщества Средней Азии после российского завоевания, без раскрытия идеологической подоплеки исламского юридического поля. Поэтому мы должны критически подойти к концептуальному репертуару исследований права, колониализма и глобализации. К примеру, утверждается, что «российские завоеватели в период формирования Туркестанского генерал-губернаторства – с 1860-х по начало 1880-х годов – взаимодействовали с мусульманскими сообществами <…> для которых временные власти уже давно являлись центральными действующими лицами – посредниками при разрешении споров»[126]126

Crews R. D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. P. 250. Похожую интерпретацию см.: Morrison A. Russian Rule in Samarkand, 1868–1910… P. 246. Моррисон здесь пользуется термином «светские власти».

[Закрыть]. Как мы увидим далее, данное наблюдение требует дальнейших разъяснений. Среднеазиатские подданные-мусульмане не считали эмиров и ханов «временными властями» и не полагали, что шариат как правовая система информирован одной лишь теологией. Как я надеюсь показать в данной книге, среднеазиатские правители осуществляли исламскую судебную власть, мало задумываясь о божественной природе шариата.

Еще одна распространенная идея гласит, что местные жители обращались к правителям в надежде «оспорить решения судей исламского права»[127]127

Crews R. D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. Р. 251.

[Закрыть]. Данное представление также создает путаницу, поскольку не существует свидетельств о практике судебного пересмотра в доколониальной Средней Азии. Эта интерпретация основана на колониальном культурном конструкте, согласно которому ханский дворец являлся лишь местом обжалования решений. Как мы увидим, жители Средней Азии регулярно представляли дела на рассмотрение правителей; случаи обращения к правителям не ограничивались жалобами на некомпетентность казиев[128]128

Здесь мой подход противоречит позиции Р. Круза, см.: Crews R. D. For Prophet and Tsar: Islam and Empire in Russia and Central Asia. Р. 250; Morrison A. Russian Rule in Samarkand, 1868–1910… Р. 246.

[Закрыть].

Таким образом, с моей точки зрения, категории «государственного» и «негосударственного закона» представляют собой не данность, но отражение современных западных форм управления. В этой главе я задаюсь следующим вопросом: как объяснить централизованное применение шариата в регионе, не прибегая к обычной толковательной парадигме «модернизации»? Я утверждаю, что в ханствах Средней Азии шариат имел правовой суверенитет; соответственно, воспроизводилось то, что мы можем назвать «верховенством шариатского права». Вводя понятие верховенства права, я хочу сделать акцент на правовом опыте, а не на правовой теории. Теоретическое правило неприкосновенности правителя[129]129

Murphey R. Mustafa Safi’s Version of the Kingly Virtues as Presented in His Zübdet’ül Tevarih, or Annals of Sultan Ahmed, 1012–1023 A. H./1603–1614 AD // Frontiers of Ottoman Studies / Eds C. Imber, K. Kiyotaki. London: I. B. Tauris, 2005. № 1. Р. 5–24.

[Закрыть] менее наглядно демонстрирует верховенство шариата, чем вера народа в то, что ханский дворец является источником справедливости. Эту веру следует отличать от простого совпадения воль или же подчинения. Я постараюсь объяснить, как функционировал порядок, в рамках которого поведение граждан соответствовало закону, а формы правосознания «создавались, когда простолюдины получали <…> эпизодический опыт справедливости решения по делу»[130]130

Benton L. Not Just a Concept: Institutions and the «Rule of Law» // JAS. 2009. Vol. 68. № 1. Р. 119.

[Закрыть].