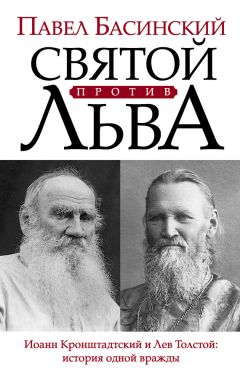

Автор книги: Павел Басинский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

ВЕЧНЫЙ РЕБЕНОК

Детство Толстого не заканчивалось никогда. Вернее, оно закончилось с его смертью.

Еще вернее сказать, что в той степени, в какой зрелый Толстой продолжал оставаться ребенком, он и оставался Толстым. Это и есть феномен «детской» личности Толстого.

Повторяя за взрослыми слова и жесты, ребенок всегда делает это как-то иначе, и это «иначе» каждый ребенок делает по-своему, потому что всегда делает в первый и единственный раз. Повторение этих слов и жестов, введение их в привычку – это уже взрослая черта, конец детства и потеря рая.

Поэтому мы с такой любовью смотрим на детей, когда они играют во взрослых, и с таким сомнением взираем на взрослых, которые продолжают играть в детей. Разница здесь та же самая, что между Толстым и толстовцами. Когда некоторые из толстовцев внезапно прозревали и отшатывались от Учителя, они искренне недоумевали: как они, взрослые и серьезные люди, могли так долго идти на поводу у этого человека?! Они совершенно справедливо приписывали это его личному обаянию, его харизме. Но тем больнее было их разочарование в Толстом, и тем большие страдания доставляли они самому Толстому письмами, в которых звучал настоящий крик души: как же так, Лев Николаевич, дорогой, мы так верили вам, мы делали именно то, что вы говорили, а из этого получилась такая глупость!

Все конфликты и недоразумения, которые происходили между Толстым и обществом, Толстым и государством, Толстым и Русской Церковью, в основе своей упирались в главное: как только детские идеи Толстого усваивались взрослыми людьми и начинали воплощаться в жизнь, они немедленно становились глупостью, но порождали проблемы нешуточные и совсем не детские.

Мы ничего не поймем в великой идее Толстого о ненасилии и непротивлении злу, пока будем воспринимать ее отвлеченно, как умственный софизм. Увы, именно так это воспринималось большинством современников Толстого и так же продолжает восприниматься сегодня.

Однажды студент спросил Толстого:

– А что, Лев Николаевич, если на меня вдруг набросится тигр? Вот так просто и отдаться ему на съедение?!

Толстой серьезно сказал:

– Да откуда в нашей Тульской губернии взяться тиграм?!

Любопытно, что вопрос о тигре чаще всего задавался Толстому, и устно, и в письмах. Возможно, вопрошавшие как-то отталкивались от его собственного имени – Лев. В конце концов призрак этого несуществующего тигра настолько возмутил Толстого, что он сказал следующее: «Я прожил на земле восемьдесят лет, и на меня ни разу не напал тигр. Но почему-то под предлогом, что на кого-то может напасть тигр, одни люди устраивают казни других людей».

Это классический пример того, как совершенно детское неприятие Толстым насилия в целом разбивалось вдребезги о взрослое состояние общества, из великой духовной истины превращаясь в чудовищную глупость. Потому что на самом деле вопрос должен быть поставлен иначе: «Что сделает ребенок, если на него вдруг нападет тигр?» Но и ответ на вопрос может быть только асимметричным: «Тигр не должен нападать на ребенка».

Но это детский ответ.

СТЫДНО

В семье Толстых никогда не били детей.

Сама возможность физического наказания ребенка была исключена из яснополянской программы воспитания. Сегодня это не кажется странным, но для XIX века это был очень прогрессивный принцип. Пороть детей розгами, бить линейками и просто заниматься рукоприкладством по отношению к существу, которое не может тебе ответить, считалось абсолютной нормой в дворянских семьях, даже в высших аристократических кругах.

Будущего императора Николая I, как и его малолетних братьев, их наставник генерал Ламсдорф порол нещадно. Розгами, линейками, ружейными шомполами. Иногда в ярости он мог схватить великого князя за грудь и стукнуть об стену так, что тот лишался чувств. Это не только не скрывалось, но и записывалось им в ежедневный журнал.

Ивана Тургенева мать порола розгами вплоть до совершеннолетия. Телесным наказаниям подвергались в детстве Фет и Некрасов. Как били до потери сознания маленького Алешу Пешкова, будущего Горького, мы знаем из его повести «Детство», написанной как своего рода антитеза «Детству» Толстого.

Но, пожалуй, самый выдающийся пример – судьба Феди Тетерникова, будущего поэта и прозаика Федора Сологуба. Его в детстве и отрочестве пороли так, что он, по собственным словам, «прикипел» к битью и уже не мог без него жить. Физическая боль стала для него лекарством от боли душевной.

Покоряясь грозной воле,

На пол я потом ложусь,

И когда от резкой боли

Наорусь и наревусь,

Вдруг в душе спокойно станет,

Жизнь покажется легка,

И уж сердца не тиранит

Посрамленная тоска.

Но вот в семье Толстых пороть ребенка почему-то не считалось нормой. Причем инициатива исходила от обоих родов – и от Толстых, и от Волконских. Полное отсутствие телесных наказаний было принято в семье Ильи Андреевича Толстого, деда Льва Толстого по отцу. Не имела понятия об этом и Мария Николаевна. При этом она вовсе не нежничала с детьми и не только не старалась развивать в них «сердечное» начало, но, напротив, преследовала всякое проявление нежности, слабости характера, сентиментальности, даже жалости к птицам и животным. Так, она была недовольна тем, что Николенька, четырех лет от роду, пожалел убитую на охоте птичку и расплакался при виде грызущихся собак. «Наконец мы ему растолковали, что мальчику стыдно об этом плакать», – пишет она в «Журнале поведения Николеньки».

Семья Толстых была обычной провинциальной дворянской семьей. Мальчикам традиционно внушался культ здоровья, мужество и патриотизм, девочке Маше – семейные ценности. Не обходилось и без великорусского национализма: например, в детях воспитывали нелюбовь к полякам. Но в одном семья была непохожей на большинство: в ней никогда не били слабых и беззащитных. Вряд ли это была какая-то продуманная система воспитания. В Ясной Поляне крайне редко наказывали и крепостных. У Толстого не сохранилось в памяти ни одной картины физической расправы над мужиками. Его сестра Мария Толстая также говорила, что в Ясной Поляне она «никогда не слыхала, чтобы кого-нибудь наказывали, на конюшню посылали». И хотя при Николае Ильиче такое случалось, но это было исключением, а не правилом. На всю жизнь запомнил Лев Толстой и описал потом в первой редакции статьи «Стыдно» (1895), посвященной теме физической расправы над крестьянами, как в Ясной Поляне он всего лишь соприкоснулся с этим явлением.

«Помню я, как раз после смерти отца во время опеки мы детьми, возвращаясь с прогулки из деревни, встретили Кузьму кучера, который с печальным лицом шел на гумно. Позади Андрей Ильин приказчик. Когда кто-то из нас спросил, куда они идут, и приказчик отвечал, что он ведет Кузьму в ригу, чтобы сечь его, я помню тот ужас остолбенения, который охватил нас. Когда в тот же день вечером мы рассказали это воспитывавшей нас тетушке, она пришла в не меньший нашего ужас и жестоко упрекала нас за то, что мы не остановили этого и не сказали ей об этом».

Ужас и отвращение – вот те чувства, которые вызывало в Толстом насилие. Во второй редакции «Детства» он пишет о матери: «Maman находила, что побои – наказание унизительное, я часто слыхал, что она отзывалась о сечении с ужасом и отвращением». Эти чувства не нуждаются в аргументации, с ними невозможно спорить.

В статье «Стыдно» взрослый Толстой повторяет за maman: «Про такие дела можно или совсем не говорить, или говорить по существу дела и всегда с ужасом и отвращением».

«Высшее правительство огромного христианского государства, 19 веков после Христа, ничего не могло придумать более полезного, умного и нравственного для противодействия нарушениям законов, как то, чтобы людей, нарушавших законы, взрослых и иногда старых людей, оголять, валить на пол и бить прутьями по заднице».

Но в этом аргументе нет никакой логики. Вопрос о применении или неприменении физического насилия к преступнику и, как его последней формы, смертной казни – фундаментальная проблема любого цивилизованного государства. Отрицая законное право государства на насилие, Толстой отрицает и здравый смысл, потому что оборотной стороной отказа государства от насилия будет народный самосуд – то же самое насилие, которое отрицает Толстой.

Спустя много лет в статье «Не могу молчать» (1908) как последний аргумент против казней, считая его, по-видимому, абсолютно неотразимым, Толстой предлагает власти посадить в тюрьму или даже казнить себя – старика: «Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю».

В этом аргументе тоже нет никакой логики. И тем не менее довод в самом деле неотразим, потому что Толстой и не ставит вопрос о целесообразности или нецелесообразности смертной казни (это взрослый вопрос!), но выражает всю степень брезгливости, которую только и может породить в нравственной, божеской природе человека вид смертной казни. Намыленная веревка на старческой шее рождает в нас гадливое чувство, то самое чувство, которого и заслуживает смертная казнь.

Поразительным было постоянство Льва Толстого в отрицании насилия, всякого насилия! Это не менялось с годами. Взросление Толстого не вносило в это отрицание никаких корректив. Начиная с набросков «Детства» до последней заметки о смертных казнях «Действительное средство», которую он продиктовал в Оптиной пустыни во время ухода, Толстой категорически не принимал насилия сильного над слабым, властного над подчиненным. Это касалось не только смертных казней или сечения розгами, но даже и одиночного заключения, которое также вызывало в нем «ужас и отвращение».

«Если нам ясно, что нелепо и жестоко рубить головы на плахе и узнавать истину от людей посредством выворачивания их костей, то так же ясно станет и то, что так же, если не еще более, нелепо и жестоко вешать людей или сажать их в одиночное заключение».

Это было написано Толстым в 1886–1887 годах в его незавершенной заметке под условным заглавием «Николай Палкин».

ПИСЬМО К ЦАРЮ

Наблюдая 25 марта 1857 года в Париже смертную казнь убийцы и орудие казни – гильотину, Толстой был до такой степени потрясен, что на следующий день покинул столицу самой просвещенной страны мира.

В письме к В.П.Боткину он так описал это чувство: «Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека. Там есть не разумная [воля], но человеческое чувство страсти, а здесь до тонкости доведенное спокойствие и удобство в убийстве и ничего величественного. Наглое, дерзкое желание исполнять справедливость, закон Бога… А толпа отвратительна, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается, и т. п. Закон человеческий – вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан…»

В этом письме Толстой уже сформулировал принципы войны с государством, но пока без ее объявления – для этого потребуется больше двадцати лет. И первым документом объявления этой войны станет письмо 1881 года к Александру III с просьбой не казнить террористов, убийц его отца – императора Александра II, которое, на первый взгляд, пронизано духом миролюбия. На самом деле это был вызов государственной власти и умаление ее роли и достоинства.

Супруга писателя Софья Андреевна пребывала в страшном волнении, когда услышала об этом письме. Она понимала всю опасность этого «диссидентского» поступка и даже пригрозила «выгнать вон» домашнего учителя В.И.Алексеева, который поддержал ее мужа.

Что же Толстой предлагал императору в письме, оригинал которого не сохранился, но о содержании которого мы знаем из черновика? Он предлагал поступить не по-царски, а по-человечески, подразумевая под человеческими законами высшие христианские истины. «Прежде обязанностей царя есть обязанности человека, и они должны быть основой обязанности царя и должны сойтись с ними. Бог не спросит вас об исполнении царской обязанности, а спросит об исполнении человеческих обязанностей…» – пишет он.

Но ведь даже Елизавета Петровна, отменившая смертную казнь для уголовных преступлений Указом от 25 мая 1753 года, что было неслыханно прогрессивным актом, не могла отменить положения, по которому казни подлежали преступники, посягнувшие «на спокойствие государственное, безопасность Престола и Святость Величества». С особой жестокостью – через четвертование – казнены бунтовщики Пугачев и Перфильев, из их соратников один лишился головы, трое были повешены.

Смертная казнь в России полагалась за измену и неповиновение во время войны, за бунт и даже за нарушение Карантинного устава (казнили мародеров, чтобы зараженные вещи не распространяли эпидемию). Из 36 декабристов, приговоренных к смертной казни, пятеро были повешены. При Александре I за всё время войны 1812 года по решению военно-полевых судов были казнены 24 человека. В Уложении о наказаниях 1845 года смертная казнь безальтернативно предусматривалась «за посягательство на жизнь, здоровье и честь императора», «наследника, супруги императора и других членов императорского дома».

Предлагая отпустить цареубийц, отправить их в Америку и даже снабдить для путешествия деньгами, Толстой не просто прекраснодушничал. В принципе вопрос о возможности помилования поставили тогда не только он и его молодой коллега философ Владимир Соловьев. Это допускали и противники К.П.Победоносцева из либерального кабинета министров – М.Т.Лорис-Меликов, Д.А.Милютин и А.А.Абаза. Во всяком случае, проблема носилась в воздухе. Но Толстой не ставил перед царем вопрос о целесообразности или нецелесообразности смертной казни в данном конкретном случае. Он откровенно предлагал императору сделать выбор между божьим и кесаревым, при этом само собой предполагалось, что статус царя – не божий. И это было уже не просто нарушение церемониала, который Толстой, кстати, тоже нарушал («Я буду писать не в том тоне, в котором обыкновенно пишутся письма государям… Я буду писать просто, как человек к человеку…»). Это был прямой подрыв монаршей власти, ее сакральных основ.

Любопытно, что нигде в черновике письма к царю Толстой не ссылается ни на указ Елизаветы Петровны, ни даже на юридическое право царя миловать преступника. Он говорит не о праве царя, а об обязанностях человека. Царь вправе в этом случае поступать так или иначе, а человек должен поступить только соответственно.

И это была уже война.

Так или иначе открытым остается вопрос: что было бы, если бы царь согласился с предложением?

С одной стороны, помилование лишило бы революционное движение в России морального основания. Героический образ террориста был бы изрядно посрамлен. На это Толстой прямо указывал в письме к государю: «Не простите, казните преступников, вы сделаете то, что из числа сотен вы вырвете 3-х, 4-х, и зло родит зло, и на место 3-х, 4-х вырастут 30, 40… Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того, чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал».

С другой стороны, согласие Александра III с Толстым автоматически означало бы конец сакральности царской власти. Ведь террористов казнили не за то, что они убили человека (по законам того времени Родион Раскольников, убивший старую женщину и ее беременную сестру, получил каторжные работы; такой же участи подверглись герои-убийцы повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда»), но именно за то, что они убили Царя, Помазанника Божьего. То есть они совершили покушение на Престол (церковный термин, который означает одновременно и самое священное место в храме, и царский трон).

Какие политические последствия вызвало бы помилование цареубийц – гадать сложно. Но вот неоспоримый факт: казнь террористов не остановила развития революционного движения в России.

Зато указ Елизаветы Петровны об отмене смертной казни в скором времени лишился всякого смысла. Более того, уже в мае 1881 года в русском государстве был упразднен публичный порядок приведения смертных приговоров в исполнение. То есть казнить стали тайно, а не на глазах народа. Между тем еще десять лет назад в «Курсе русского уголовного права» юрист А.В.Лохвицкий писал об аморальности непубличной казни: «Казнь в темничной комнате, без присутствия публики, походила бы на тайное убийство». В спешном порядке восстанавливались орудия убийства, которые уничтожались по Указу Сената 1775 года, в котором говорилось: «Особо устроенные для бывших смертных казней лобные места и орудия истребить». Но что же в результате? Нарастание волны террора шло одновременно с ростом количества смертных казней. В новый век Россия вступила с разгулом внутрисоциальной ненависти, что выразилось в парадоксальном факте: именно после царского Манифеста 1905 года, даровавшего русским гражданам свободу совести и печати, число смертных казней выросло в десятки раз! Если в 1901–1904 годах было казнено 67 человек, то в 1905–1908-м – более двух тысяч. Всего за период 1905–1912 годов казнили 5666 человек. Это была цена, которую Россия платила – за что?

СПАСТИ РЯДОВОГО ШАБУНИНА

Пожалуй, главная особенность позиции позднего Толстого в отношении физического насилия и смертной казни была в том, что он категорически отрицал юридизм в решении этих вопросов. Грубо говоря, роль адвоката на суде в его глазах была не менее противна, чем роль прокурора.

Но этой позиции он придерживался не всегда. В жизни Толстого был случай, когда он сам попытался выступить адвокатом осуждаемого на смертную казнь.

История суда над писарем Шабуниным изложена в разных биографических материалах о Толстом. Наиболее достоверно об этом рассказывает личный секретарь писателя Н.Н.Гусев.

6 июня 1866 года в 65-м Московском пехотном полку, расположенном в деревне Новая Колпна недалеко от Ясной Поляны, писарь Василий Шабунин ударил по лицу ротного командира капитана Яцевича, поляка по происхождению. Судя по разным материалам дела, Яцевич не был жестоким офицером. Он был скорее педантом, который требовал от подчиненных буквального исполнения их дела и своих приказов, раздражаясь, если подчиненный проявлял характер.

Отношения между Яцевичем и Шабуниным не заладились. Причиной тому был и национальный конфликт. Однажды ротный увидел писаря в нетрезвом виде, велел посадить его в карцер и приготовить розог, чтобы после учения наказать. Выйдя вслед за офицером из избы в сени, Шабунин сказал: «За что же меня в карцер, поляцкая морда? Вот я тебе дам!» – и ударил ротного по лицу так сильно, что у того из носа потекла кровь.

На следствии Шабунин оправдывался тем, что ротный слишком утруждал его перепиской бумаг, придираясь к каждой мелочи и заставляя заново переписывать: «Уж очень он на меня налегал».

Из материалов суда ясно, что солдат ни в коей мере не осознавал своей вины и не пытался спрятаться за объяснением, что ударил офицера в состоянии аффекта. «По здравому рассудку я решил, потому что они делов не знают, а требуют. Мне и обидно показалось».

Между тем это был второй за короткое время случай в полку, когда солдат ударил офицера. По законам военного суда это каралось смертной казнью через «расстреляние». Поразительно, что незадолго до своего поступка Шабунин как раз переписывал приказ о расстреле такого солдата.

Один из офицеров 65-го полка Г.А.Колокольцов, знакомый семьи Берсов, будучи в гостях у Толстых в Ясной Поляне, рассказал о деле Шабунина и предложил Льву Николаевичу выступить защитником на суде. Суд происходил на квартире полкового командира Юно́ши. Судила солдата офицерская «тройка». На стороне Шабунина был офицер Стасюлевич, некогда разжалованный из офицеров в рядовые за то, что в его дежурство из тифлисской тюрьмы бежали несколько арестантов. Незадолго до суда он был произведен из солдат в прапорщики. Третьим судьей был как раз Колокольцов, который повел себя очень странно: вероятно, из карьерных соображений, встал на сторону своего полкового командира и высказался за смертную казнь. Колокольцов, вспоминал Толстой, был «добрый, хороший мальчик». Вряд ли он осознавал, что именно его голос и оказался решающим в вопросе о жизни человека.

На суде Толстой произнес длинную речь, к которой долго готовился и которую читал по бумаге, боясь сбиться, «робея, как всегда». «Хорошо было то, что я во время этой речи расплакался», – вспоминал Толстой. Всю жизнь он казнил себя за то, что согласился принимать участие в этом процессе.

Сразу после суда Колокольцов раскаялся в своем решении. По совести, никто из офицеров не хотел казни Шабунина. Но дело было сделано, и помиловать солдата мог только царь. За эту последнюю надежду и ухватился Толстой, тотчас написав письмо своей тетушке А.А.Толстой с просьбой через военного министра Д.А.Милютина ходатайствовать перед императором о помиловании. Однако в письме он забыл указать, какого полка был осужденный, а обращаться к царю без указания полка было невозможно. Толстой поторопился сообщить название полка, но пока шла переписка с тетушкой, командующий войсками Московского военного округа утвердил приговор.

О расстреле писаря Шабунина детально рассказывает биограф Толстого П.И.Бирюков.

Известие о готовящейся казни мгновенно облетело ближайшие села и деревни. К дому, где содержался узник, стали собираться целые толпы, слезно умолявшие унтер-офицера позволить «хоть одним глазком взглянуть на несчастненького». К осужденному не пускали. Крестьяне оставляли для Шабунина кто что мог: яйца, молоко, лепешки и даже полотна материи.

Во время казни Шабунин был внешне спокоен. К месту расстрела он шел твердыми шагами, стоял с потупленными глазами, ни один мускул не дрогнул на его лице. Около столба, к которому был привязан осужденный, собралась толпа народа. Женщины рыдали, некоторые падали в обморок.

У молодых солдат, которые стреляли в писаря Шабунина, тряслись от волнения руки – на это обратили внимание очевидцы.

По совершении казни Шабунина сразу похоронили на поле невдалеке. Народ толпой бросился к свежей могиле. Через час появился кем-то приглашенный деревенский священник, и начались непрерывные панихиды по убиенному. К вечеру на могиле были накиданы восковые свечи, медные деньги и куски холста. На другой день история с панихидами повторилась. Крестьяне шли даже из дальних деревень. В конце концов приехал становой пристав, приказал сравнять могилу с землей и поставить возле нее караул, чтобы «отнюдь не допускать любопытных». Панихиды были запрещены.

В позднейшем письме к П.И.Бирюкову Толстой отмечал: «… случай этот имел на всю мою жизнь гораздо более влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неуспехи в литературе, даже потеря близких людей».

В этом же письме Толстой весьма любопытно сформулировал свое отношение к смертной казни:

«Должен сказать, что приговоры одними людьми других к смерти и еще других к совершению этого поступка – смертная казнь – всегда не только возмущала меня, но представлялась мне чем-то невозможным, выдуманным, одним из тех поступков, в совершение которых отказываешься верить, несмотря на то, что знаешь, что поступки эти совершались и совершаются людьми. Смертная казнь как была, так и осталась для меня одним из тех людских поступков, сведения о совершении которых в действительности не нарушают во мне сознания невозможности их совершения».

В подтверждение своей мысли Толстой вспоминает парижскую казнь 1857 года и называет уголовное право собранием «самых очевидных софизмов, имеющих целью оправдать всякое насилие человека над человеком и самое убийство». Он также обращает внимание на возникновение к началу XX века института «вольных палачей», которым платят по 50 рублей за казнь. «Я знаю случай, когда к председателю суда, в котором к казни было приговорено 5 человек, пришел человек с просьбой передать ему дело исполнения казней, так как он возьмет сделать это дешевле: по 15 рублей с человека». Это был, говоря нынешним языком, тендер на убийство.

Вообще вопрос о тех, кто приводит приговор в исполнение, волновал Толстого в ничуть не меньшей степени, чем вопрос о тех, кого казнят. В смертной казни Толстой видел как бы двойное убийство: телесную смерть человека, которого приговорили к казни, и духовную смерть тех, которые казнят. В лишение жизни одним человеком другого он, как бывший боевой офицер, разумеется, не только мог верить, но и много раз видел это собственными глазами – и на Кавказе, и в Крыму. (Кстати, волею провидения вышло так, что сам Толстой на войне не убил ни одного человека, о чем он с радостью вспоминал потом.) Но в то, что можно убивать человека со связанными руками, он не мог поверить.

В статье «Не могу молчать» (1908) Толстой справедливо указывает на то, что в России «до самого последнего времени по закону не было смертной казни» и что он «гордился этим когда-то перед европейцами». Но при этом писатель как-то странно забывает о военно-полевых судах. В статье «Стыдно» (1895) он ностальгически вспоминает, как в 20-е годы командир Семеновского полка С.И.Муравьев отказался от сечения провинившихся солдат розгами и проводил с ними душевные беседы, но молчит о том, что это тот самый Муравьев-Апостол, который был одним из ведущих участников «Южного общества» декабристов, принявшего решение об убийстве царя.

Проблема в том, что всякое разумное обсуждение вопроса о насилии неизбежно вернет нас к софизму о тигре, к проблеме допустимой и недопустимой степени насилия как ответной реакции на насилие же. Здесь вспоминается крик Достоевского в «Дневнике писателя»: «Убей турку!» – когда он представляет толстовского Левина на Балканах во время войны «с ружьем и со штыком, а в двух шагах от него турок сладострастно приготовляется выколоть иголкой глаза ребенку, который уже у него в руках… Что бы он сделал? – Нет, как можно убить! Нет, нельзя убить турку! – Нет, уж пусть он лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити».

Но убедительность проповеди Толстого против насилия – не в разумных доводах, а в органическом неприятии насилия как глубоко античеловечного и постыдного акта. Это то, с чем нельзя смиряться. Нельзя привыкать, нельзя молчать.

Потому что это существует, но это невозможно.

Однако самое удивительное, что чувство глубочайшего отвращения к насилию впервые возникает у Толстого не на войне и даже не во время суда над солдатом Шабуниным. Истинной причиной этого отвращения было незначительное событие отрочества Толстого.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?