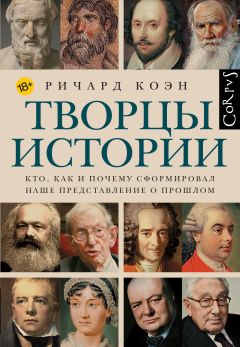

Автор книги: Ричард Коэн

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

На современный взгляд, книга неудовлетворительна. Хотя в распоряжении ат-Табари имелось огромное количество материалов, не более 10 % их касается текущих событий, а если он все же описывает современность, то опускает важные детали, и крупные фигуры остаются в тени. Ат-Табари не цитирует другие исторические книги, оговаривая, что такие сочинения не рекомендованы или запрещены. Он хорошо понимал, что писать дозволено, а чего следует избегать, и заранее обозначил свои рамки в осторожных легистских выражениях:

Да будет известно всякому, кто изучает мою книгу, что все в ней упоминаемое и как будто бы мною описываемое опирается только лишь на переданное мне в изложениях, которые я здесь пересказываю, и на обычаи, коим, по моему разумению, следовали рассказчики, а не на то, что можно предположить логическим рассуждением либо вывести умозрением, за исключением отдельных случаев. Так я поступаю потому, что сведения о сообщениях людей прошлого, как и нынешние известия о людях наших дней, достигают того, кто не жил в давние времена или же не видел событий своими глазами, лишь путем преданий и пересказов, без всякого умозаключения и осмысления. Посему, если какой‐либо из упомянутых мною в этой книге рассказов о людях прошлого читатель или слушатель сочтет сомнительным или недостойным упоминания, не увидев в нем ни отражения истины, ни правдоподобного содержания, пусть возлагает ответственность за это не на нас, но на тех, кто так передал, а мы лишь передали дальше[200]200

Ṭabarī. The History of al-Tabari, trans. Franz Rosenthal. New York: State University of New York Press, 1989, 1: 6–7.

[Закрыть].

С точки зрения ат-Табари, знание о прошлом не может быть построено на логических рассуждениях и выводах, а может только передаваться. Он близко подошел к грани дозволенного, дерзнув оценивать, какие из его источников надежны, но это не значит, что ат-Табари считал себя новатором. В этом смысле он в большей степени правовед и собиратель канона, нежели историк[201]201

Margoliouth, Lectures on Arabic Historians, p. 16.

[Закрыть]. (Впрочем, однажды, желая объяснить аллюзию в Коране, ат-Табари упоминает, что царь Соломон приготовил пасту для удаления волос, чтобы избавить царицу Савскую от растительности на ногах.) Важно, что он работал в то время, когда чутье требовало подавать истории так, чтобы они соответствовали и букве, и духу Корана. Как гласил один афоризм, мудрец подобен ювелиру, искусно мастерящему ожерелье из драгоценных камней, которые нашел кто‐то другой[202]202

Tarif Khalidi. Arabic Historical Thought in the Classical Period. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 94.

[Закрыть].

У современного читателя все это может вызывать затруднения. Ат-Табари предпочитал, по крайней мере в вопросах историографии, полагаться “на обычаи и заветы, идущие от Пророка нашего и от праведных первых мусульман, живших прежде нас, а думать и рассуждать мы не станем”. Как у помощника комиссара в “Тайном агенте” Джозефа Конрада, мысль ат-Табари “будто переступала от слова к слову, точно они были камешками, по которым его интеллект перебирался через ручей ложных решений”[203]203

Joseph Conrad. The Secret Agent. New York: Everyman, 1992, p. 89. (Цит. в переводе А. Антипенко.)

[Закрыть]. Пусть он и раскачивал лодку, но ни в коем случае не намекал, что бывают и другие плавсредства, на которых можно передвигаться не хуже.

Все эти годы ат-Табари не терял связи с родным городом и возвращался туда по крайней мере дважды. Во второй раз это произошло в 903 году, когда из‐за своей откровенной манеры высказываться ему пришлось спешно уехать: друг предупредил, что наместник приказал взять его под стражу. (Самому другу повезло меньше: его схватили и выпороли.) В другой раз, в Багдаде, ат-Табари раскритиковал влиятельного Ахмада ибн Ханбаля, заявляя, что ханбалитская школа нелегитимна, поскольку ее основатель не настоящий юрист[204]204

Rosenthal, The History of Al-Tabari, introduction.

[Закрыть]. В последние годы его жизни последователи ибн Ханбаля враждовали с ат-Табари – от летевших в него во время выступлений чернильниц до более серьезных нападений. Травля дошла до того, что аббасидские власти вынуждены были утихомирить ханбалитов силой. Начальник багдадских стражей порядка пытался устроить дебаты между двумя сторонами, чтобы урегулировать разногласия. Ат-Табари согласился, а вот ханбалиты забросали его дом камнями, “коих набросали целую кучу”. До самого конца ат-Табари жил в страхе, что ханбалиты нападут снова.

Умер он в Багдаде 17 февраля 923 года. Власти, опасаясь очередных беспорядков, похоронили ат-Табари тайно, ночью. В последние минуты он объявил, что прощает всех своих недругов, кроме одного, который обвинял его в “привнесении новых идей в религию” – с его точки зрения, несмываемое оскорбление, ведь всю жизнь он чтил унаследованные от предков традиции.

Несколько столетий исламские сочинения любого рода противостояли свободе мысли, благодаря которой (как минимум отчасти) Запад вышел на доминирующие позиции в Новое время. Работы историографов, считавшиеся в Европе образцовыми, не были известны их арабским коллегам. Отделения церкви от государства, сказавшегося на практике исторического письма в христианском мире, в исламских странах не произошло. Что касается сохранения текстов, то арабы благоговейно подбирали на улице обрывки бумаги и целовали их – а то вдруг там слово Аллаха и его учение окажется попранным.

Почти во всех культурах историков, как правило, заботил привлекательный стиль, и работу их оценивали как по достоверности, так и по литературному мастерству. Мусульманским же коллегам важнее всего было составлять самостоятельные истории, которые они могли приписывать авторитетам прошлого. К концу IX века собрания исторических рассказов стали нормой: долгие повествования о походах, междоусобицах и о падении халифата Омейядов (661–750) – революции, ознаменовавшей начало формирования многонационального государства на Ближнем Востоке. Вскоре после ат-Табари его великий последователь аль-Масуди (896–956) превратил историографию в более сложную дисциплину, выстраивая события вокруг династий, правителей и народов в своей амбициозной (на тридцать томов) всемирной истории.

Литературные сочинения, часто стимулируемые покровительством правителей (не только пространные жизнеописания пророка Мухаммеда, но и биографии влиятельных наместников и мятежников), не просто вошли в моду – им предстояло сыграть свою роль. Ведь в хрониках нет места анализу: поскольку их порождала культура, уважающая ведение записей, протоколирование стало политической деятельностью, и образ Мухаммеда-законодателя постепенно затмевал образ Мухаммеда как харизматического лидера. Первые мусульмане мыслили исторически, и хотя это не делало их историками, представление о минувших временах постепенно обретало литературную форму. Мусульмане начали проявлять интерес к собственному прошлому и прошлому покоренных народов.

По словам Герберта Уэллса, “под воздействием военных и духовных успехов [силы арабской цивилизации] вспыхнули блеском и великолепием, которые сравнимы разве что со славой греков в их лучшие дни”[205]205

H. G. Wells. The Outline of History. London: George Newnes, 1920, vol. 2, p. 431. (Цит. по: Г. Уэллс. Очерки истории цивилизации. М.: Эксмо, 2004. Перевод Е. Бондаренко, В. Горбатько, глава 30, раздел 8.)

[Закрыть]. В наибольшей степени это справедливо относительно региона аль-Андалус – мусульманской области Иберии, которая на пике своего географического расширения занимала значительную часть территории современных Испании и Португалии, а также Южной Франции. Под управлением мусульман (там их называли маврами) аль-Андалус превратился в центр культуры и учености, особенно в период Кордовского халифата (929–1031). Кордова в то время была крупнейшим городом Средиземноморского бассейна, Европы и мусульманского мира.

Впечатляющий успех ислама породил аудиторию, охочую до назидательных историй для правителей, придворных, представителей городских верхов. Появилось огромное количество биографий – жизнеописаний поэтов, врачей и правоведов. После XIII века сложилась более динамичная и самодостаточная традиция: историография привлекала честолюбивых авторов, признававших, что повествование может воздействовать на нескольких уровнях одновременно. На первоначальном этапе историю и традицию изучали одни и те же люди, но постепенно два этих предмета исследования разошлись, и историография превратилась в отдельную дисциплину. Но и тогда самые смелые продолжили все ту же, относительно скромную цель, что и предыдущие исламские ученые, – инновации вводить разве что минимальные и работать либо в рамках уже известного жанра, либо в русле распространенных представлений. В независимом мышлении видели угрозу сложившемуся порядку, так что в школах упор делался на таклид, “следование [авторитету]”[206]206

Robinson, Islamic Historiography, pp. 134, 60.

[Закрыть].

Откровение, а не разум, служило самым надежным жизненным руководством. Поэтому многие из новых книг все еще копировали классические тексты, полностью или с сокращениями либо носили следы литературных махинаций. Но хотя представления мусульман о том, как надлежит записывать историю, все еще вращались вокруг поэтических пророчеств об основателе веры, а соотнесение своих текстов с мусульманским мировоззрением оставалось обязательным, живописные подробности, выразительные характеристики и склонность к игре слов встречаются во многих работах этого периода, будь то священная история, племенные хроники, история стран и городов или рассуждения о мире. Распространение на Ближнем Востоке арабского языка породило обширную и разнообразную литературу, ничуть не уступающую любой другой.

Отметим также, что многие историографы XI–XII веков сначала служили чиновниками. Наниматели требовали виртуозности языка, а это сказывалось на исторических сочинениях. Ас-Сахави (1428–1497) даже дерзнул написать полемическую работу “Открытое обличение хулителей истории”. Свою популярность сохранили занимательные рассказы. Например, одна книга называлась “Знаменитые лжецы курейшитов”, другая – “Великие одноглазые полководцы”. Шихабуддин ан-Нувайри, чиновник из знатной [египетской] семьи, в начале XIV века составил энциклопедию “Предел желания относительно дисциплин адаба [т. е. литературы]” (2 миллиона слов, тридцать три тома), для которой собрал в основном исторические сведения, но не только. Так, он приводит различные арабские слова, обозначающие пыль (“Пыль, которая вьется вокруг лошадиных копыт… Пыль, поднимаемая ветром… Пыль сражения… Пыль из‐под ног”[207]207

Shihab al-Din al-Nuwayri. The Ultimate Ambition in the Arts of Erudition: A Compendium of Knowledge from the Classical Islamic World, ed. and trans. Elias Muhanna. New York: Penguin, 2016. См. также: Kanishk Tharoor. “Aphrodisiacs? Search This Medieval Encyclopedia”. The New York Times, 29 October, 2016.

[Закрыть]), данные о том, как редис защищает от скорпионов, домашние рецепты приготовления афродизиаков, описание султанской кладовой для провизии и мрачный рассказ о вспышке чумы в Каире. Другой удивительный автор, ас-Сафади Салах ад-Дин (1296–1363), составил биографический справочник, целиком посвященный слепым ученым. К XIV веку почти все мусульманские государства в той или иной мере оказывали покровительство историкам, поскольку каждый правитель видел в этом возможность представить (достоверно или наоборот) историю собственной страны.

В этот более свободный период и увидела свет “Мукаддима”, введение в трехтомную “Книгу наставлений” Ибн Хальдуна (1332–1406). Это самое изысканное программное произведение из когда‐либо (до Нового времени) написанных мыслителями всех культур, созданное в 1377 году и даже теперь, спустя более шести столетий, не утратившее своей значимости. Ибн Хальдун был уверен в оригинальности своей работы: “Знай также, что речь наша об этой науке нова и необычна, обильна пользой… Клянусь жизнью, ни у кого не встречал я ничего похожего”[208]208

Ibn Khaldūn. The Muqaddimah: An Introduction to History, trans. Franz Rosenthal, abridged N. J. Dawood. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1967, vol. 1, pp. 77–78. (Цит. в переводе А. Смирнова. Историко-философский ежегодник 2007. М.: Наука, 2008, сс. 159–186.)

[Закрыть]. “Введение” – пространное теоретическое исследование исторических законов – служит и обзором исламского мира, его искусства и науки. Оно разделено на шесть глав. Первая говорит об обществах в целом; вторая – о кочевых племенах; третья – о государствах, халифах и правителях; четвертая – о цивилизованном обществе и городах; пятая – о торговле и способах заработка; шестая – о науке и искусствах.

Ибн Хальдун первым из историков включил в свое повествование системный социологический анализ. “Это сообщение о людском общежитии, т. е. обустроенности мира, о том, каковы привходящие в природу этой обустроенности состояния дикости и культурности, каковы [виды] спаянности и преобладания одних людей над другими”[209]209

(Там же, перевод А. Смирнова.)

[Закрыть], – писал он. Ибн Хальдун, по‐видимому, не считал историю самостоятельной дисциплиной. Ход его мысли строился на необходимости асабии (это слово употреблено в “Мукаддиме” более пятисот раз) – особого рода групповой солидарности, чувства взаимосвязанности и единодушия внутри племени. Ибн Хальдун то и дело отмечает ее отсутствие и, будучи убежденным пессимистом, не ждет, что род человеческий как‐то улучшится: “…весь мир ничтожен и бесплоден. Он ведет к гибели и разрушению”. Впрочем, такой взгляд разделяли и другие крупнейшие арабские историки XIV–XV веков.

Политологи ставят его книгу вровень с “Поэтикой” Аристотеля (Ибн Хальдун и впрямь многое черпал из компендиума “Тайная тайных”, который выдавали за наставительное письмо Аристотеля Александру Македонскому)[210]210

О том, возможна ли вообще подлинная история политической мысли до XVII века, см.: Regula Foster, Neguin Yavar, eds. Global Medieval: Mirrors for Princes Reconsidered. Boston: Harvard University Press, Ilex Foundation, 2015.

[Закрыть]. Он удостоился столь же бурного одобрения. “Так же как Фукидид для Греции, Тацит – для Рима, Оттон Фрейзингский – для Средневековья, Ибн Хальдун был для магометанской историографии ее величайшим историком”, – восхвалял его Вестфолл Томпсон[211]211

Thompson, History of Historical Writing, p. 359.

[Закрыть]. Арнольд Тойнби, отнюдь не склонный избегать громких слов, сказал про “Мукаддиму”: “Книга эта, несомненно, является величайшим произведением ума человеческого”[212]212

Encyclopædia Britannica, 15th ed., vol. 9, p. 148; см. также: Arnold J. Toynbee, A Study of History. Сейчас Тойнби мало читают, и к его высказываниям следует относиться с осторожностью. Он обнаруживает в истории более чем в два раза больше цивилизаций, чем Освальд Шпенглер в своей книге “Закат Европы” (1918).

[Закрыть]. Современник Ибн Хальдуна Аль-Макризи высказался о его стиле поэтичнее: “блистательнее искусно разложенного жемчуга и тоньше водной глади, овеваемой ветерком”[213]213

Walter J. Fischel. Ibn Khaldūn in Egypt: His Public Functions and His Historical Research (1382–1406). Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967, pp. 28–29.

[Закрыть]. Идеями “Мукаддимы” воспользовался Брюс Чатвин в своем романе-травелоге “Тропы песен”. Они легли в основу цикла “Дюна” Фрэнка Герберта, сформировали научно-фантастическую трилогию “Основание” Айзека Азимова и в целом наметили очертания совершенно новой науки – исследования “внутренних смыслов” прошлого, которое впоследствии стало известно как философия истории.

Гиббон делил всех арабских историков на сухих хронистов и красноречивых риторов, но Ибн Хальдун – исключение. Оригинальным у него было то, что по многим спорным вопросам он расходился с большинством богословов, сомневавшихся в правдивости истории. (Кроме того, он, к счастью, пытался избежать повторов.) Но еще важнее, что он стремился уяснить причины общественных перемен. “Прошлое походит на будущее больше, чем одна капля воды на другую”, – писал он. Судьбами общества управляют всемирные законы, но расшифровать давно минувшие события на самом‐то деле сложная задача:

Ибо на поверхности история – это лишь сведения о политических событиях, династиях и происшествиях далекого прошлого, изысканно представленные и пересыпанные мудрыми речениями… Внутренние же смыслы истории, с другой стороны, требуют размышления и попыток добраться до истины, тонкого объяснения истоков и причин существующих явлений, глубоких познаний о том, как и почему что‐либо происходит[214]214

Ibn Khaldūn, Muqaddimah, vol. 1, p. 1.

[Закрыть].

Ибн Хальдун хотел понять, как история разворачивалась из поколения в поколение. Этот новый для мусульманских авторов подход предвосхищал теории Гегеля (полагавшего, что главная цель историка – не описывать прошлое как таковое, а найти общую теоретическую рамку, на которую навешиваются факты) или даже тот глобальный подход к истории, который в XX веке проповедовал Фернан Бродель. Ибн Хальдун жил в Мамлюкском султанате (государство, владевшее землями в Египте, Леванте, Ираке и Индии и просуществовавшее почти триста лет, с 1250 по 1517 год). Признавая, что власть – всего лишь инструмент и сама по себе ни плоха, ни хороша, он все же полагал, что ее осуществление требует особых навыков. Ибн Хальдун первым выдвинул общую теорию о природе цивилизации и условиях ее развития, главным фактором которого считал постоянный конфликт ведущих простую жизнь арабских кочевников с высокоразвитым городским обществом. При этом он находил место для обсуждения таких предметов, как делопроизводство, сновидения, мистический опыт, принципы педагогики и любимая им арабская поэзия[215]215

Кроме того, он питал слабость к поэтическим образам. В третьей главе “Мукаддимы” он рассказывает притчу: шах Бахрам ибн Бахрам (правивший империей Сасанидов в 271–274 гг.), услышав крик совы, спросил высочайшего среди своих жрецов, что это означает. Жрец ответил, что когда самец совы пожелал взять в жены самку, она потребовала двадцать разоренных деревень, чтобы ухать там, сколько ее душе угодно. Самец заверил ее, что это очень просто – пока Бахрам продолжает править в своей нынешней манере, он ей хоть тысячу деревень предоставит. Выслушав все это, пристыженный шах твердо решил исправиться (см.: Ibn Khaldūn. The Muqaddimah, vol. 2, pp. 104–105).

[Закрыть]. “Эти темы не так уж принципиально важны для понимания исторических процессов, – отмечает Роберт Ирвин в авторитетной биографии Ибн Хальдуна (2018). – Возможно, он писал о них для собственного удовольствия”[216]216

Robert Irwin. Ibn Khaldun: An Intellectual Biography. Princeton: Princeton University Press, 2018, p. 118.

[Закрыть]. Ирвин прибавляет: Ибн Хальдун, как и Макиавелли, взялся за перо, чтобы, кроме прочего, разобраться, почему во время собственных скитаний по коридорам власти он потерпел неудачу в политике.

Таким образом, это крупная, сложная и спорная фигура. Давайте посмотрим на него в тот момент, когда его жизнь висела на нескольких переплетенных волосках…

Январским утром 1401 года 70-летний Ибн Хальдун болтался высоко над землей, как апостол Павел тринадцать столетий назад, – его спускали вниз на веревке. Осада застала Ибн Хальдуна (родом он был из Туниса, и это сокращенная версия его имени; полностью оно, как принято в арабском мире, заняло бы строку подлиннее вытянутой мужской руки) в Дамаске, где его и спускали с городской стены для встречи с предводителем осаждавших, Тамерланом (Тимуром), вождем тюрок и главой государства, занимавшего большую часть Центральной Азии, Иран и Ирак. Не в последнюю очередь его манила надежда расспросить Тамерлана, чтобы дополнить свое исследование истории татар и монголов. Они действительно познакомились, после того как Ибн Хальдун незамеченным пробрался в ставку предводителя. По свидетельству египетского хрониста более поздних времен, Тамерлан был немедленно очарован обходительными манерами гостя, угостил его лапшой, и они подружились. Еще тридцать пять дней, пока осада шла своим чередом, Ибн Хальдун провел в беседах с любознательным хозяином (который и сам оставил автобиографические записки и трактат о военном искусстве) о природе истории и политической обстановке в Египте и Северо-Западной Африке[217]217

Ибн Хальдун выводил слово “Африка” (Ifriqiya) из имени йеменского правителя Ифрикоса бин Каиса бин Саифи, но есть и другие толкования, одно из них – что слово происходит от арабского “ясный”, поскольку в Африке якобы не бывает облаков. Испанский географ и дипломат Лев Африканский (ок. 1494 – ок. 1554) утверждает, что Ifriqiya зиждется на арабском farawa, “разделять”, поскольку Средиземное море отделяет Африку от Европы, а Нил – от Азии. Вопрос, конечно, спорный.

[Закрыть]. А еще Тамерлан очень хотел купить необыкновенно красивого серого мула Ибн Хальдуна (его, надо полагать, все‐таки пропустили через ворота, а не спускали на веревке с городской стены). Учитывая обстоятельства, Ибн Хальдун предложил передать животное в дар, сказав: “Такому, как я, не подобает торговать с таким, как ты, но я готов преподнести его тебе в знак почтения”.

На том они и расстались. Впоследствии Тамерлан с обычной своей беспощадностью нарушил условия капитуляции и разграбил Дамаск, но гостя своего отпустил вместе с близкими друзьями в Египет. Ибн Хальдуну, однако, не удалось выйти сухим из воды: по пути домой на него напали грабители и отобрали все имущество.

Многое из вышеописанного известно из воспоминаний самого Ибн Хальдуна – одной из наиболее подробных автобиографий средневековой мусульманской литературы, хотя личным документом ее назвать трудно. Родители Ибн Хальдуна, родом из Южной Аравии, после мусульманского завоевания Испании поселились в Севилье и играли важную роль в интеллектуальной жизни города. Незадолго до начала Реконкисты они отправились в Тунис, где 27 мая 1332 года и родился Ибн Хальдун. В Северной Африке свирепствовала чума, и еще в отрочестве он потерял обоих родителей. Сначала он изучал религиозную традицию, потом науку государственного управления и к двадцати годам получил незначительную должность в канцелярии. Вскоре вслед за своим наставником – философом и математиком Абу-Абдаллахом аль-Абили из Тлемсена – он отправился в Фес, один из двух крупнейших городов Марокко, центр беспокойной и опасной политической жизни Северной Африки и Мавританской Испании. Кроме того, Ибн Хальдун набирался опыта за пределами городов, в пустыне (которую марокканцы называли “дерзкими землями”). Ему часто поручали переговоры с берберскими племенами, и однажды те заставили его съесть собственного коня.

Всю свою долгую жизнь Ибн Хальдун провел как перекати-поле: занимался то научными изысканиями, то судебными делами и политическими интригами, переезжал из города в город, из страны в страну, порой наживал изрядный достаток, затем годами жил в бедности и был вынужден ограничивать себя во всем. Восемь лет, проведенных в Фесе, он посвятил ученым занятиям, но участвовал и в политике. В 1357 году его заподозрили в заговоре против правителя и бросили в тюрьму на двадцать один месяц. При следующем правителе он снова занимал высокие должности, но дворцовые интриги его повергали в уныние, даже если он сам в них участвовал. Не раз казалось, что Ибн Хальдун вот-вот займет место “серого кардинала”, но интриговал он зачастую неумело – однажды, например, не сумел предотвратить убийство своего брата Яхьи – визиря и видного историка и поэта.

Когда маринидский двор (в XIV веке берберская династия Маринидов непродолжительное время распоряжалась всем Магрибом) помешал Ибн Хальдуну отправиться в Тлемсен (северо-восток Алжира), ко двору конкурентов, он вернулся в Гранаду, где был принят молодым эмиром Мухаммадом V аль-Гани и его визирем Ибн аль-Хатибом, выдающимся литератором, с которым Ибн Хальдун подружился еще в Фесе. Но довольно быстро его близкие отношения с эмиром возбудили ревность визиря, и в 1365 году тот настоятельно посоветовал Ибн Хальдуну снова пуститься в странствия. В данном случае Ибн аль-Хатиб поступил мудро, ибо эмир вскоре проявил себя кровожадным тираном.

Тут подоспело приглашение от Ибрахима II из династии Хафсидов, хозяина средиземноморского портового города Беджая (Бужи; в Алжире), стать его советником. Когда год спустя Ибрахима убил его двоюродный брат, Абуль-Бака Халид, Ибн Хальдун перешел было на службу к Халиду II, но вскоре снова уехал – тоже из‐за дворцовых интриг. Следующие девять лет его жизни выдались чрезвычайно неспокойными. Как пишет историк Патриция Кроун, “самые влиятельные правители и полководцы погибали насильственной смертью; пытки, убийства и вымогательство были обычным делом”[218]218

Patricia Crone. Medieval Islamic Political Thought. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004, p. 315.

[Закрыть]. Полностью разочарованный своим политическим опытом (к тридцати с лишним годам он, по собственному признанию, “исцелился от искушения высоких должностей”[219]219

Ibn Khaldūn. Le Voyage d’Occident et d’Orient. Paris: Sinbad, 1980, p. 103.

[Закрыть]), Ибн Хальдун посвятил себя учению и преподаванию в Бискре и Фесе. Тем не менее местные правители постоянно просили его выполнять какие‐то политические поручения, и он не всегда отказывался. В 1375 году он ненадолго вернулся в Гранаду, но его снова изгнали.

Это было слишком. Ибн Хальдун удалился в отдаленную крепость Калъат-ибн-Салама в горах на западе Алжира и провел в полном уединении более трех лет, размышляя о том, как же мусульманский мир докатился до раздробленности. “Отшельничество вдохновляло меня, – писал он, – слова и мысли лились в голову, точно сливки в кувшин для взбивания масла”[220]220

Ibn Khaldūn, Le Voyage d’Occident et d’Orient, p. 142.

[Закрыть]. Еще четыре года спустя Ибн Хальдун закончил “Мукаддиму”. В английском переводе это два увесистых тома – и они лишь пролог к семи объемным книгам. Первый вопрос, который ставит Ибн Хальдун: почему историки делают ошибки? Он приводит три причины: пристрастность, доверчивость и непонимание того, что в принципе возможно, а что нет.

Доверчивостью он порой страдал и сам. В одном месте он без комментариев сообщает, что некий предок прожил двенадцать столетий и породил четыре тысячи отпрысков мужского и тысячу женского пола. В другом утверждает, что Солнце не горячее и не холодное, это просто неупорядоченное вещество, дающее свет. Ибн Хальдун верил в оккультные практики, в волшебство (“ни один разумный человек не усомнится в существовании колдовства”), в возможность предсказывать будущее и цитировал Мухаммеда, отмечая, что “благой сон есть одна сорок шестая часть пророчества”. Он уверял, что лично постиг сверхъестественное, и писал о “потрошителях” в Северной Африке, “способных распороть брюхо животного или одеяние, просто указав на него”. Кроме того, он и впитывал, и подпитывал расизм, не подлежавший в его времена сомнению. “Негритянские народы, как правило, легко обращаются в рабство”, рассуждал он, поскольку “чернокожий не совсем человек”[221]221

Ibn Khaldūn, Muqaddimah, vol. 2, pp. 57–61, 117.

[Закрыть]. Но это обратимо: если физически низших африканских людей поместить в подобающе холодную среду, они увидят, как их кожа побелеет, а волосы распрямятся. В современном климате читать подобное особенно трудно.

К 1379 году Ибн Хальдун вернулся в Тунис – манили городские архивы. Но уже в который раз он оказался замешан в придворных интригах и в 1382 году отбыл в Египет под предлогом паломничества в Мекку. Кроме убийства брата, в его личной жизни имела место еще как минимум одна серьезная трагедия: в 1383 году (ему тогда было пятьдесят с небольшим), переехав в Каир, он предложил жене и пятерым дочерям присоединиться к нему, но корабль, на котором они плыли, потерпел крушение неподалеку от александрийского порта. Погибли все люди и вся библиотека Ибн Хальдуна. Двое его сыновей позднее приехали порознь, и впоследствии он снова женился. Последние два десятилетия своей жизни он пользовался покровительством двух местных правителей, преподавал в нескольких учебных заведениях, и раз шесть его, как человека строгого и неподкупного, назначали главным судьей. Впрочем, ненадолго: его упрекали в излишней суровости и подверженности столь сильным приступам ярости, что у него аж шея краснела от негодования. Критики утверждали, что он плохо знаком с правоведением и что его выручает красноречие, “способное заставить ложь казаться правдой”. Ибн Хальдун был бескомпромиссным элитистом, и в нем видели чужака, надменного и заносчивого. Он отказывался одеваться как египетский кади (судья шариатского суда), предпочитая марокканский бурнус.

Большую часть своего времени Ибн Хальдун по‐прежнему посвящал ученым трудам, но, помимо преподавания и писательства, занялся еще и хранением чужих денег – весьма доходная подработка. Позже он поселился в доме на берегу Нила, где, как утверждали недоброжелатели, блаженствовал в обществе поющих девушек и юношей. Кроме того, он совершил еще одно паломничество в Мекку и дважды посетил Дамаск (второй визит как раз и окончился беседами с Тамерланом). Умер Ибн Хальдун, так и не отойдя от дел, 17 марта 1406 года.

В дальнейшем исследователи пытались анализировать, в каком ключе арабские историки рассказывали о прошлом: биографическом (излагая жизнь образцовых или в чем‐то выдающихся персонажей), просопографическом (описывая группы людей и их общие характеристики) или же хронографическом (составляя анналы, перечисляющие события одно за другим, либо повествования, выстроенные вокруг правящих династий). Учитывать необходимо и четыре разных, но перекликающихся письменных жанра: хадисы (больше связанные с богословием, чем с историей, однако повествующие о прошлом посредством пересказов, притч и анекдотов и опирающиеся на описанный выше принцип иснад); адаб – особая форма, которую мы можем назвать изящной словесностью; хикмат (“здравое сужение” или “мудрость”) – собственно подобающее историку направление, включающее также естественные науки и философию; и сияса, наиболее точно описывающая подход Ибн Хальдуна, которого часто занимали вопросы управления, лежащие вне юрисдикции шариата.

Категоризация полезна, однако она не объясняет, почему арабская историография столетиями оставалась столь удушающе узконаправленной. В XI–XIII веках ислам выстоял под свирепым натиском крестоносцев и турок-сельджуков. Серьезные последствия имело разрушение в 1258 году монголами Багдада и многих других городов, где хранились важные библиотеки, но и после Ибн Хальдуна в арабских историках не было недостатка. Особенно много хроник, жизнеописаний и трудов по общемировой истории было создано в Египте. Но хотя в средневековой Персии “Мукаддима” пользовалась популярностью, арабы ее игнорировали. На Западе Ибн Хальдун стал известен лишь в 1850 году, когда появился французский перевод. В итоге он все‐таки стоит особняком. Колин Уэллс резюмирует его достижения так: “Он выступает в безнадежном одиночестве, словно пик, торчащий на плоском графике мусульманской историографии. У него не было ни настоящих предшественников, ни настоящих продолжателей”[222]222

Wells, Brief History of History, ch. 5.

[Закрыть].

Уже при жизни Ибн Хальдуна начался культурный упадок ислама. После его смерти этот процесс ускорился. Религиозные авторитеты ставили философам и ученым в вину чуждые исламу устремления, и во многих районах Ближнего Востока и Северной Африки одно только владение печатным станком стали порой наказывать смертной казнью. Улемы (араб. “знающие” [мусульманское право]) – небольшая группа мусульманских ученых – отвергали книгопечатание, потому что “делать Коран доступным означает лишь подталкивать невежественных к извращенному его толкованию”. К 1798 году, когда Наполеон захватил Египет, всего 3 % мусульманского населения (сравним с 68 % современников-англичан) умело читать.

Гиббон сурово упрекал мусульманскую цивилизацию в отсутствии “духа любознательности и терпимости”. Здесь не имеется в виду, что она противилась учености (напротив, породила превосходных ученых во многих областях), а скорее что религиозные фундаменталисты играли чрезмерно большую роль. Был краткий период надежды: когда в начале XVIII века под влиянием ливанских монахов, чьи монастыри стали центрами учености, арабская литература переживала ренессанс, интерес к светской истории развивался в среде как светских, так и религиозных деятелей. Малоизвестные на Западе историки и ученые – среди них Рифаа Рафи ат-Тахтави (1801–1873), Хайреддин-паша (? – 1890), Джамаль ад-Дин аль-Афгани (1839–1897), а несколькими десятилетиями позже Таха Хусейн (1889–1973) и Малик Беннаби (1905–1973) – активно пытались совместить исламские представления с основными европейскими идеями. В частности, ат-Тахтави совершил практически интеллектуальную революцию, переведя около двух тысяч европейских и турецких книг, в том числе написанную Вольтером биографию Петра I. Период мусульманского возрождения, однако, длился недолго, попытки реформ задушил исламский фундаментализм, особенно в Ираке, Иране и на территориях Центральной Азии, ранее принадлежавших персам.

В XX веке пример загубленного свободомыслия был явлен в лице иранского историка Эхсана Яршатера (1920–2018), заложившего основу энциклопедии по истории и культуре своей страны. К настоящему времени она насчитывает около 7300 статей, подготовленных 1600 авторами, и содержит сведения о разных предметах, от древнеперсидской философии до видов капусты. В 1950‐х годах Яршатер учредил институт перевода и книгоиздания: по его мнению, усвоение Ираном того, что может предложить Запад, не вело – вопреки опасениям фундаменталистов – к утрате самобытности. Кроме прочего, он издавал сорокатомный перевод ат-Табари. Главной его заботой оставалась энциклопедия, но помешала революция 1979 года. Когда работа шла еще над статьями на букву “А”, новый исламистский режим заставил Яршатера свернуть проект. Он переехал в Северную Америку, начал все заново в Колумбийском университете и в Иран больше не возвращался. “Беспристрастность энциклопедии не по нраву нынешнему иранскому правительству”[223]223

Amir-Hussein Radjy, obituary of Ehsan Yarshater, The New York Times, 21 September 2018, B12.

[Закрыть], – сухо заметил он в 2011 году.

Даже Ибн Хальдун считал, что у христиан и иудеев всего три варианта: либо обратиться в ислам, либо подчиниться мусульманским властям и платить особый налог, джизья, либо погибнуть. Он не ставил под сомнение Коран, полагая, что к духовным вопросам интеллект неприменим. Столетиями после него изучение истории находилось под влиянием той же догмы. Я не хочу сказать, что настроен против ислама или не признаю мусульманскую культуру, однако некоторые тенденции игнорировать затруднительно. К концу XX века пугающе большая часть исламского мира оказалась охваченной религиозным фанатизмом, интеллектуальной нетерпимостью и догматическим национализмом (показательно, что это движение называют и “контрпросвещением”, и “исламизмом”). Один из хадисов гласит: “Кто уподобился какому‐либо народу, тот из них”[224]224

Malise Ruthven. “The Islamic Road to the Modern World”. The New York Review of Books, 22 June 2017, p. 24.

[Закрыть]. Это высказывание стало главным выражением суннитской доктрины различения мусульман и немусульман, отражающей беспокойство касательно утраты самобытности и опасности заимствования идей у других культур. К историкам мусульмане по‐прежнему относятся с подозрением, если не с презрением. Прошлое превратилось в чужбину.