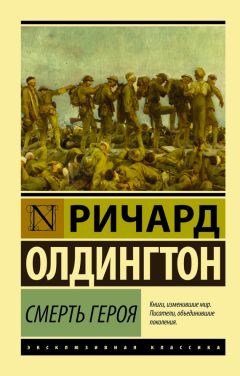

Текст книги "Смерть героя"

Автор книги: Ричард Олдингтон

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)

Между тем со времени ложной тревоги прошло три месяца – и Элизабет, казалось, убежденнее, чем когда-либо, исповедовала «свободу» и самые что ни на есть передовые взгляды. В качестве замужней женщины она могла теперь куда откровеннее разговаривать на разные темы, которые ныне обсуждаются в каждой детской, а в ту пору считались крайне неприличными и не должны были даже упоминаться в присутствии добропорядочных британцев. Она раздобыла где-то книгу о гомосексуализме и преисполнилась сочувствия к жертвам этой злополучной склонности. Она хотела даже затеять некий крестовый поход в их защиту и была очень разочарована тем, что Джордж весьма холодно отнесся к этой затее.

– Но это просто смешно! – возмущалась Элизабет. – Несчастных людей преследуют по каким-то обветшалым законам, которые продиктованы предрассудками иудейских пророков и средневековым невежеством!

– Да, конечно, но что же поделаешь? Инакомыслящих преследовали во все времена. Любопытное совпадение: в нашем языке грубое словцо, которым называют жрецов известного рода любви, когда-то означало «еретик». Но сделать тут ничего нельзя.

– А по-моему, непременно надо что-то делать.

– Ну, я думаю, для этого время еще не пришло. Чтобы знание пробило себе путь в самые твердолобые головы, чтобы рассеялись невежество и суеверие, нужен какой-то срок. Сначала пусть будут перестроены на достойной основе обычные отношения между мужчиной и женщиной, а там уж можно будет подумать и о еретиках в любви.

– Но, Джордж, милый, ведь этих людей гонят, ссылают, обливают презрением за то, в чем они совсем не виноваты, просто они физиологически или психически не такие, как мы. Может быть, на свете вообще нет людей, совершенно «нормальных» в сексуальном смысле. И неужели мы должны ненавидеть и презирать этих бедняг просто потому, что сами мы «нормальные»?

– Да, да, конечно. В теории я с тобой вполне согласен. Но когда я умом пытаюсь отстаивать то, против чего возмущаются мои чувства и инстинкты, от этого толку мало. Откровенно тебе скажу, не люблю я гомосексуалистов. Конечно, с моей точки зрения, они вольны жить как хотят, но не нравятся они мне. В сущности, насколько мне известно, я ни с одним и не знаком. Наверно, и среди наших друзей найдутся такие, но меня это не интересует, а потому я никогда ничего и не замечал.

– Да, но если ты ничего не замечал, это еще не значит, что ничего и нет. Не будь таким ограниченным, Джордж. Может быть, десятки тысяч людей ведут самую жалкую жизнь…

– Ох, слышал я все это! Но нельзя же в пять минут разрушить предубеждения, вошедшие в нашу плоть и кровь за многие века. Лично я не возражаю, пусть эти люди делают что хотят. В конце концов, они ведь не грабят и не убивают. Но я бы им советовал помалкивать, а не строить из себя мучеников и не лезть в герои.

Элизабет расхохоталась:

– Ого! Премудрый Джордж, оказывается, заодно с нашими викторианскими предками!

– Ну и пусть. Я говорю то, что чувствую, и не стану притворяться. Имей в виду, в этом деле я тебе не помощник.

– А по-моему, ты должен еще раз все обдумать. Напиши парочку сочувственных статей и уговори Бобба их напечатать.

– Слуга покорный. Попроси его, пускай сам об этом пишет; ему-то это, пожалуй, понравится. Начни я такое писать, меня и самого сейчас же заподозрят. А это у нас в Англии штука опасная, черт подери: подозрения слишком часто подтверждаются!

На том разговор и кончился.

А между тем война неотвратимо приближалась. Вероятно, она была неизбежна уже с 1911 года, хотя многих, почти всех, застигла врасплох. Почему она разразилась? Кто за это в ответе? Об этом уже велись нескончаемые споры, и историкам грядущих поколений, к их великой радости, еще на века хватит противоречивых материалов. Нетрудно предвидеть, что в университетах когда-нибудь создадут специальные кафедры истории Первой мировой войны, – разумеется, речь идет о тех цивилизованных странах, которые уцелеют после следующей такой же войны. А нам спорить об этом бессмысленно – так же бессмысленно, как снова и снова трагически вопрошать: «Да где же я подхватил эту ужасную простуду?» Если кто-либо – один или многие – сознательно подстроили эту катастрофу, они, надо полагать, вполне довольны потрясающим успехом задуманного. Без сомнения, в странах, принимавших участие в этой войне, мало осталось людей, не затронутых ею, – и почти никому она не принесла ничего хорошего. Жизнь каждого взрослого человека распалась на три части: до войны, война и послевоенные годы. Странно – а может быть, и не так уж странно, – но очень многие скажут вам, что целые большие периоды их довоенной жизни начисто выпали у них из памяти. Довоенное время кажется доисторическим. Что мы делали, что чувствовали, как жили в те баснословно далекие годы? Ощущение такое, словно период 1900–1914 годов отошел в ведение археологии и лишь специалисты, с великими усилиями, по редким дошедшим до нас знакам и останкам, могут восстановить картину тогдашней жизни. Тем, кого перемирие застало еще детьми, кто, так сказать, был рожден в огне войны, просто не понять, в каком безмятежном спокойствии мы пребывали когда-то, какими были самодовольными оптимистами. А особенно в Англии, – ведь у французов еще сохранились тревожные воспоминания о 1870 годе; но даже и во Франции жизнь словно бы наладилась и ничто ей как будто не грозило. Англия со времен Ватерлоо ни разу не воевала всерьез. Бывали стычки на границах и в колониях, а война с бурами и Крымская кампания укрепили в глазах всего мира репутацию Британии как державы сильной и боеспособной. Однако о битвах подлинно грандиозных уже забыли. Франко-прусская война считалась просто несчастной случайностью, без каких, видно, не умеют обойтись отсталые жители Европейского континента, а на битву американского Севера с Югом смотрели словно в перевернутый бинокль. В некоторых кругах даже полагали, что битва эта – знак особой милости Господа Бога к избранному народу, к его возлюбленным англичанам: ведь благодаря ей британский торговый флот восстановил свое неоспоримое господство на морях и поставил на место жалкую страну-выскочку.

Кто не видел Европы до 1789 года, тот не знает, что такое радость жизни, говаривал Талейран. Никто, конечно, не осмелится заменить в этом изречении год 1789-й на 1914-й. Но несомненно, со времен Французской революции не бывало такого крушения всех ценностей. Бог весть сколько правителей и правительств рухнуло при этом землетрясении, а те, что уцелели, из кожи вон лезут, стараясь и дальше удержаться при помощи древних, испытанных методов – угнетения и преследований. И, однако, четырнадцатый год приветствовали как великое избавление, как очищение от пороков, будто бы порожденных мирной жизнью! Боже праведный! Три дня торжества победителей порождают столько пороков и несчастий, сколько так называемым развратителям рода человеческого не развести и за тысячу лет. Нынешняя молодежь диву далась бы, прочитав весь тошнотворный вздор, который писали в четырнадцатом – пятнадцатом годах в Англии, да и во всех воюющих странах, кроме Франции, где практически вообще ничего тогда не печатали. (Впрочем, с тех пор французы с лихвой наверстали упущенное.) «Наши доблестные воины» должны были вернуться домой – скоро, очень скоро! – очищенные и облагороженные резней и вшами, и дать жизнь поколению, исполненному еще большего благородства, и этому поколению предстояло пойти по стопам отцов. Должно было совершиться великое возрождение религиозного духа, ибо мысли людей теперь обращались от всего суетного и безнравственного к серьезному и возвышенному. У нас должна была появиться новая, великая литература, – отсюда мнимая популярность «военных поэтов», которая сводилась к тому, что родителям убитых солдат предлагалось раскошелиться на пятьдесят фунтов (хватило бы и пятнадцати), чтобы тиснуть в печать убогие вирши, достойные внимания разве что в узком семейном кругу. Мы должны были… но, право, у меня не хватает мужества продолжать. Пусть те, кого интересует человеческое тупоумие, заглянут в комплекты тогдашних газет…

Но мы все еще никак не расстанемся с блаженной безмятежностью тех последних месяцев перед августом четырнадцатого года.

Фанни следила за поразительными метаморфозами Элизабет удивленно и не без удовольствия – чувство, с которым мы чаще всего созерцаем несчастья наших лучших друзей. А главное, ей было жаль Джорджа.

«Ты объявил вендетту живым от имени мертвецов». Да, вы правы, это – вендетта, кровная месть, меня терзает неотступная жажда отмщения. Да, я объявляю вендетту. Не за себя. Что я такое? Ничто, о Господи, меньше чем ничто – шелуха, огрызок на тарелке, мусор, отброс. Нет, это жажда мести не за себя, это совесть вопиет в пустыне, и ничем ее не успокоить, это река слез, затерявшаяся в песках. Какое право я имею жить? Сколько их – пять миллионов, десять, двадцать? Да разве важна точная цифра? Они мертвы, и все мы за это в ответе. Да, мы в ответе, будь оно все проклято! Когда я встречаю сверстника, не искалеченного войной, мне хочется крикнуть ему в лицо: «Как ты уцелел? Как ухитрился улизнуть? На какую подлость пустился? Почему ты не погиб, жулик?» Ужасно пережить самого себя, увильнуть от своей судьбы, засидеться в гостях, когда ты уже никому не нужен. Нет на свете человека, которому не все равно, жив я или умер, – и я рад этому, очень рад. Одиночество, ледяное одиночество. Вы, кто пал в этой войне, я знаю: вы погибли напрасно, вы погибли ни за что, за порыв ветра, во имя пустой болтовни, во имя идиотского вздора, газетной лжи и воинственной наглости политиков. Но вы-то мертвы. Вы не отвергли острого, сладостного удара пули, внезапного взрыва гранаты, вкрадчивой агонии ядовитого газа. И вы от всего избавились. Вы избрали лучшую долю. «Они повалились наземь, будто целая орава Чарли Чаплинов», – сказал рыжий сержантик Дархемского полка. Будто целая орава Чарли Чаплинов. Изумительный образ! Так и видишь нелепые фигуры с вывернутыми ступнями – как они спотыкаются и бессмысленно машут руками и валятся наземь под точным пулеметным огнем дархемского сержантика. Вот это герой! За свой подвиг он получил военную медаль. Орава Чарли Чаплинов. Изумительно! Но почему и мы не были в их числе? Какое у нас право жить? А женщины? О женщинах и говорить нечего: они были великолепны, неподражаемы. Такая преданность, уж такая преданность! Каким утешением были они для воинов! О, изумительно, выше всяких похвал! Вы же знаете, за это им дали право голоса. О, женщины были изумительны! Надежны, как сталь, и прямы, как клинок. Да, поистине, просто чудо! Что бы мы делали без них? Ну конечно, перетрусили бы. Да, женщины были изумительны. На женщин можно положиться, уж они-то всегда рады дать отпор врагу. О, еще бы. Что делало бы без них отечество? Они великолепны, такой пример всем нам!

По воскресеньям над кладбищем по ту сторону Ла-Манша развевается британский флаг. Кладбище не так велико, как было в дни деревянных крестов, но все же могил там немало. Они занимают многие акры земли. Да, многие акры. И теперь слишком поздно, уже нет тебе места в этой земле, нет самого малого клочка среди многих акров. Поздно, слишком поздно…

Да, Фанни очень жалела Джорджа и доказывала это чисто женским деятельным сочувствием. Поздней весной Элизабет «пришлось» поехать на две недели на север, к родителям. Миссис Пастон – она всегда неукоснительно исполняла свой долг и, уж конечно, сообщала об этом всем и каждому – писала дочери аккуратно раз в неделю. Считалось, что для Элизабет каждое такое письмо – долгожданная весточка, знак любви и привязанности родных и знакомых; что милый, непринужденный рассказ о добропорядочной, чистой жизни там, у них (чистая скука!), крепче привяжет Элизабет к родному дому и оградит от тлетворного влияния выродков и декадентов, которые окружают ее в Лондоне. А на самом деле чуть не в каждом письме сквозило тайное, лицемерное стремление нарушить душевный покой Элизабет, пробудить в ней недовольство собой и своей жизнью. Просто удивительно, какая злоба и ненависть скрывались за нежными словами, за обычными изъявлениями родительской любви и заботы. Если миссис Пастон ухитрялась придумать, чем еще можно огорчить и расстроить дочь, она не упускала случая написать ей, разумеется предваряя неприятную новость неизменным: «Не правда ли, дорогая моя, какая жалость!..» Элизабет иногда отвечала на эти письма, а иногда и не отвечала. С некоторых пор они были пересыпаны намеками на прискорбное состояние здоровья мистера Пастона. «Твой дорогой папа никак не избавится от бронхита» (читай – от насморка); «он стал очень вялый» (читай – скука одолела, потому что площадки для гольфа совсем затопило); «почти не выходит из дому» (да и никогда не выходил, – разве только чтобы поиграть в гольф); «он ужасно худеет и седеет, наш бедный папочка» (поседел он лет пятнадцать назад, но и теперь любил четыре раза в день плотно покушать); «по всему видно, что он быстро слабеет» (чистейшая фантазия). Элизабет была очень привязана к отцу и начала всерьез за него тревожиться, хоть и догадывалась отчасти о стратегических планах мамаши. Но в том-то и беда молодости, что она не умеет вполне оценить вероломство и злобу стариков. Элизабет чувствовала, что съездить повидаться с отцом – ее долг: будет просто ужасно, если вдруг он умрет, а она так больше его и не увидит. Она сказала Джорджу, что едет.

– Ну конечно, поезжай, если хочешь. Я провожу тебя на вокзал. Когда ты едешь?

– Хорошо, если б ты поехал со мной, Джордж. Папа с мамой обрадуются, им будет так приятно твое внимание.

– Не надо глупить, Элизабет. Я ведь не просил тебя знакомиться с моими родителями и не понимаю, зачем мне ехать в гости к твоим. Мамаша у тебя, по-моему, просто ужасная, знаю я этих въедливых мучениц – сперва они взваливают на себя тысячу никому не нужных забот и хлопот, а потом ворчат, что вот, мол, они из сил выбиваются, а их никто не ценит. Отец твой – ничего, вполне порядочный человек и умеет уважать других. Но ты пойми, я сделаю вид, что мне очень интересно слушать про гольф, и мы с ним покачаем головами и повздыхаем, что либеральное правительство такое нехорошее, а дальше говорить будет совершенно не о чем.

– Но мне будет гораздо легче, если ты поедешь со мной.

– Не будет тебе легче. Твоя мамаша начнет демонстрировать всем своим приятельницам, какая мы счастливая парочка, и это будет адская пытка. И кроме того, тебе легче будет на время приспособиться ко всем их предрассудкам, если ты не будешь все время чувствовать на себе мой ехидный взгляд.

Итак, Элизабет уехала, и Джордж остался в Лондоне один. Ему всегда очень недоставало Элизабет, когда она уезжала, но он не искал общества и развлечений, а сидел взаперти и работал как проклятый, пытаясь убить время. На пятый день к вечеру он почувствовал, что с него хватит. Решил выйти из дому и звонить подряд всем друзьям и знакомым, пока не найдет кого-нибудь, с кем можно поужинать. Он только что умылся и надевал чистый воротничок, когда в дверь студии постучали.

– Одну минутку! – крикнул Джордж. – Я одеваюсь. Кто там?

Дверь настежь, и на пороге – Фанни в очаровательном новом платье, в лихой широкополой шляпе с большим пером.

– Да это Фанни! Как славно! И как ты прелестно выглядишь!

Они нежно поцеловались. Фанни села на кровать.

– Я пришла, чтобы ты повел меня ужинать. И если ты собирался куда-нибудь еще, то напрасно. Позвонишь по телефону и объяснишь, что ты занят.

– По правде сказать, я как раз хотел кликнуть клич, кто бы согласился со мной поужинать, ты пришла очень кстати.

– А как Элизабет?

– Все хорошо. Я сегодня утром получил письмо. Она ведь гостит у родителей.

– Да, знаю. И долго она там пробудет?

– Еще десять дней. Бедняжка, ей, видно, уже надоело до смерти.

– А чем ты занимаешься?

– Прозябаю в одиночестве. Вот заканчиваю картину, хочешь посмотреть?

И Джордж подтащил к окну мольберт с большим холстом.

– Но это очень хорошо, Джордж! Какая сила, какой смелый замысел!

– А не слишком получилось жестко и угловато?

– Ничего подобного. Это превосходно! Лучшая твоя работа!

И Фанни, соскочив с постели, обняла Джорджа и опять его поцеловала. Впервые губы ее не были сестрински прохладны и сомкнуты, но раскрыты и сладостно горячи – губы соучастницы. Внезапное жаркое желание вспыхнуло в Джордже, сердце заколотилось, кровь хлынула в лицо. Он притянул Фанни к себе и прижался жадными губами к ее нежным покорным губам. Несколько мгновений она словно бы противилась и, казалось, хотела его оттолкнуть. Он обнял ее крепче, и вдруг ее напряженное тело мягко поддалось, прильнуло к нему, голова с закрытыми глазами медленно запрокинулась. Бархатные влажные губы приоткрылись, кончик языка скользнул по губам Джорджа. Он тихо коснулся ее груди и ощутил под рукой частые удары ее сердца. Она тихонько отняла губы и посмотрела на него.

– Фанни! Фанни!

На него смотрели глаза, похожие в эту минуту не на драгоценные камни, а на живые синие цветы.

– Фанни! Милая моя Фанни! Наверно, я давным-давно тебя люблю, только сам этого не знал!

Все еще не сводя с него глаз, Фанни медленно проговорила:

– Ты очень славный, Джордж, ты и мужчина и совсем ребенок.

– А ты чудесная, необыкновенная, восхитительная…

Они снова поцеловались и стояли так, обнявшись, пока у Джорджа не закружилась голова. Он осторожно потянул ее к кровати, и они легли, одетые, держа друг друга в объятиях. Джордж тихонько гладил стройное, не знающее корсета девичье тело, такое горячее, упругое и нежное под тонким, прохладным шелком платья. Сперва они бормотали какие-то бессвязные ласковые слова, потом умолкли и лежали обнявшись, трепеща, точно испуганные дети, старающиеся утешить друг дружку.

Фанни вздохнула и открыла глаза:

– Который час?

Джордж нашарил в кармане часы:

– Почти половина девятого.

– Боже милостивый! Надо торопиться, не то мы не успеем поужинать.

Джордж пошел за пиджаком; когда он вернулся, Фанни преспокойно поправляла свои шелковые чулки.

– Куда бы нам пойти поближе?

– Только что открылся новый ресторан на Фрисстрит, можно туда.

Джордж следил взглядом за Фанни, пока она приводила в порядок растрепавшиеся волосы и сосредоточенно надевала перед зеркалом шляпу. Он все еще чувствовал легкую дрожь, а руки Фанни двигались спокойно и уверенно. Всего несколько минут назад они были так близки, все преграды рухнули, два человека словно растворились друг в друге. Это было полное, настоящее счастье. «Было». И вот их снова подхватил и разделил поток обыденной жизни. Нет, расстояние между ними еще не велико, еще можно окликнуть, позвать. Но это такая даль по сравнению с той изумительной близостью. Не может длиться такое блаженство. Но почему? Наверно, это еще одна злая шутка богов: дать нам на краткий час изведать, какое счастье было бы нашим уделом, будь мы и сами боги. Никто не может завладеть другим, никто не может принадлежать другому. Возможно ли давать и возможно ли брать? Верно ли, что хоть на несколько минут до конца растворяешься в другом, или это только кажется? О чем она сейчас думает? Внутренне она так далека от меня, словно ускользнула куда-то в иное измерение. Мы – романтики, мы слишком многого хотим. Она прелестна, и я ей не противен, – это уже немало. Не будем спрашивать слишком много. Хватит с нас и минутного наслаждения. Но даже оно так зыбко и непрочно! Будто пытаешься пронести дрожащий огонек в хрупком стеклянном сосуде сквозь бурливую, враждебную толпу. Как усердно старается этот мир задавить радость влюбленных! Как все это горько и несправедливо!

Они вышли на улицу, где уже зажглись фонари, в жару и духоту. На тротуарах еще копошились и визжали грязные ребятишки. Мимо с кувшином пива прошлепала итальянка в войлочных туфлях. Тяжелый спертый воздух Сохо ударил в лицо.

– Почему вы с Элизабет поселились в этом мерзком районе? – с недоумением спросила Фанни. – Наверно, жить здесь ужасно нездорово, особенно для Элизабет.

– Ну, к этому привыкаешь. Хэмпстед слишком далеко от центра, в Кенсингтоне слишком дорого, в Челси и дорого и не доберешься туда. Уж если жить в городе, так в самом центре. Предместья – страшная гадость. Все мы мучаемся из-за нашей английской системы строить дома по принципу «домашнего очага»: каждая семья в своей конуре. Да еще эта наша страсть существовать и в городе и в деревне сразу, – видно, мы не так приспособлены к жизни большого города, как романские народы. А Лондон чересчур большой и затхлый.

Они поужинали в маленьком ресторанчике, стены его были довольно жалко «расписаны» какими-то молодыми художниками в духе Латинского квартала. Попытка оказалась неудачной. Все отдавало любительщиной. Но Джорджа и Фанни это мало трогало. Они были, можно сказать, старые друзья, а потому их не мучила тягостная, неодолимая неловкость и чувство отчуждения, охватывающие обычно тех, что становятся любовниками неожиданно для самих себя. Страсть вспыхнула так внезапно и естественно, что ни для каких угрызений совести не осталось места. Они разговаривали спокойно, и это не стоило им ни малейшего труда. Фанни забавно живописала чудачества британских «поселенцев» на Ривьере. Почему за границей встречаешь таких чудаков и монстров из числа своих соотечественников, каких никогда не встретишь дома? Может быть, в чужом окружении заметней их странности? Или им потому и суждено уезжать на чужбину, что уж очень они нелепые и ни на кого не похожие?.. Несомненно, отношения Джорджа и Фанни стали иными. Возникла новая чудесная близость и понимание. Не странно ли, что несколько пылких поцелуев могут так все изменить…

Они уже выходили из ресторана, как вдруг почти у двери Фанни окликнули приятели:

– Фанни, привет! Как живете? Слушайте, едем с нами. Мы все в десять едем к Маршалу. Там собирается уйма народу. Наверно, будет очень забавно.

– Нет, я хочу посмотреть на Шафтсбери новый фильм.

– Что за спешка, посмотрите в другой раз.

– Нет, он идет последнюю неделю, а я завтра на неделю уезжаю в Дьепп.

– Ну как хотите. Жаль, что не составите нам компанию. Ждем вас в гости, когда вернетесь. До свиданья, до свиданья.

Фанни с Джорджем взяли такси, Фанни дала шоферу свой адрес.

– Ты правда едешь завтра в Дьепп? – не без грусти спросил Джордж.

Фанни стиснула его локоть и быстро и ловко поцеловала его в тот миг, как машина рванулась вперед и их качнуло друг к другу.

– Никуда я не еду, глупенький! Мы будем вместе, если только тебя не замучает совесть. Но всегда полезно иметь алиби. Люди, знаешь ли, всё еще поднимают шум из-за чужой «репутации».

– Ну а вдруг мы с ними где-нибудь столкнемся или встретим еще кого-нибудь из твоих знакомых?

– Я скажу, что передумала или что в Дьеппе мне стало скучно и я сразу вернулась.

Квартирка у Фанни была крохотная, но очень чистенькая и современная. Джорджу, после его большой, живописной, но грязноватой комнаты с панелями по стенам, так и отдающей восемнадцатым веком, опрятные комнатки Фанни, веселая окраска стен и белый кафель ванной показались просто очаровательными. В числе многих других талантов Фанни обладала даром невероятно дешево снимать отличные квартиры, премило обставлять их за какие-нибудь пять фунтов и содержать в идеальном порядке, не суетясь и не поднимая шума. Обычно она меняла свою резиденцию раза два в год, и всегда к лучшему. Как приятна такая практичность и деловитость в других, особенно когда сами вы этими достоинствами не отличаетесь! Я не хочу сказать, что Джордж был уж совсем непрактичен, но мелочи повседневной жизни нагоняли на него тоску. Когда у тебя так много других дел и так мало времени, рассуждал он, не стоит привередничать из-за квартиры и обстановки, обидно тратить жизнь на такие пустяки. И, однако, он тут же решил, что им с Элизабет надо выбраться из Сохо. Слишком там грязно и противно.

Фанни была изумительная любовница. По крайней мере так думал Джордж. И суть не только в том, что по сравнению со смуглой, несколько суховатой и девически скованной Элизабет она казалась особенно золотистой, гибкой и податливой, – нет, она занималась любовью с истинным увлечением. Для нее это было искусство. Не тягостный долг, не унизительная необходимость, не цепь экспериментов, приносящих все новые разочарования, – но упоительное искусство, в котором могли выразиться во всей полноте свойственные ей жизнелюбие и неугомонная энергия. Как все великие артисты, она была совершенно бескорыстна: поборница искусства для искусства. Она тщательно выбирала себе любовников и даже предпочитала тех, что победнее, чтобы никто не заподозрил ее в корыстных помыслах или в стремлении сделать карьеру. «Туше» у нее было гениальное, и она не желала тратить его понапрасну. Не будь она великой любовницей, из нее вышел бы неплохой скульптор. Но, как все художники, она была требовательна и тщеславна. Она не желала зарывать талант в землю. Если партнер не отзывался всем существом и не умел оценить ее по достоинству, она старалась поскорей от него отделаться. Все эти скованные, неуклюжие англичане не в ее вкусе. Нет уж, спасибо! Быть может, поэтому она так много жила за границей.

Но этот англичанин не был ни скованным, ни неизлечимо неуклюжим. Пожалуй, грубоват, не хватает лоска, стиля, но под руководством опытной наставницы быстро сделает успехи. Острым глазом художника Фанни давно уже заметила, что Джордж обещает много. Он от природы восприимчив, и, что гораздо важнее, ему свойственна особая, артистическая чуткость, которая находит высшую отраду в том, чтобы дарить наслаждение. Он не тупой бык и не хвастливый индюк. Фанни была довольна: она не ошиблась в выборе…

До возвращения Элизабет Джордж больше не работал. И прекрасно сделал, так как ему совсем не вредно было отдохнуть. Он остался у Фанни. Обедали они либо на скорую руку дома, либо в таких местах, где заведомо нельзя было встретить знакомых: в обжорках, где завсегдатаями были маклеры из Сити, в каких-то забавных кабачках, где на полу, посыпанном опилками, стояли неуклюжие плевательницы и можно было, усевшись на высокие табуреты перед стойкой, съесть жаркое и две порции овощей и выпить пива. Они заходили в мюзик-холлы самого невысокого пошиба, пересмотрели чуть ли не все наивные и грубые фильмы тех дней – хороши были только чаплинские – и шутки ради побывали в Вестминстерском аббатстве, куда вовек не заглядывает ни один коренной житель Лондона. И решили, что внутри оно больше всего похоже на мастерскую чрезвычайно бездарного скульптора академической школы, разместившуюся в слишком тесном для нее, но довольно красивом готическом сарае. Фанни терпеть не могла готику, – от всех этих стрел и загогулин у нее мороз идет по коже, заявила она; а Джордж сказал, что истинный дух средневековой скульптуры лучше всего поймешь, заглянув под скамью в ложе каноников. Но ссориться из-за этого они не стали. Они были слишком счастливы.

Об Элизабет они больше не говорили до кануна того дня, когда она должна была вернуться.

– Ты, конечно, пойдешь ее встречать? – спросила Фанни.

– Да, конечно.

– Что ж, передай от меня привет.

– Надо бы ей все рассказать, – в раздумье произнес Джордж.

Фанни мигом поняла, чем это грозит. Ее «свобода» была несколько иного сорта, чем довольно отвлеченная и возвышенная «свобода», которую проповедовала Элизабет. Фанни смотрела на все проще и практичней; к тому же она неплохо разбиралась в людях и знала Элизабет куда лучше, чем Джордж. И Джорджа она тоже знала неплохо. Если Джордж все расскажет Элизабет, взрыва не миновать: Элизабет в два счета забросит свои теории, как было и в прошлый раз. Но и посвящать Джорджа в истинное положение дел нет никакого смысла. А с другой стороны, Фанни вовсе не хотелось ни терятъ его, ни «отбивать» у Элизабет, – это желание пришло много позже, когда Элизабет первая бросилась в драку. Нет, с Джорджем надо справиться, пользуясь мужским тупоумием.

– Что ж, расскажи ей, если хочешь. Но я на твоем месте не стала бы с ней это обсуждать. Она, конечно, уже давным-давно подсознательно чувствует наше с тобой влечение друг к другу и ничего не имеет против, это видно по тому, как она держится. По-моему, совсем незачем без конца судить и рядить о таких глубоко личных делах, которые касаются только двоих. Слова просто гипнотизируют нас, нам кажется, будто существует только то, о чем заговоришь вслух. Да разве можно передать словами такие тонкие и сложные чувства и оттенки? Нам потому и нужны прикосновения, что слова бессильны. Скажи Элизабет не словами, просто люби ее крепче.

– Так, значит, по-твоему, она все знает?

Фанни ощутила легкую досаду. Ну почему до него не доходит, почему он не понимает намека?

– Если она такая проницательная и искушенная, как говорит нам, она давным-давно должна была почувствовать, что это может случиться. И если она ни словом не обмолвилась, значит, она просто не хочет с тобой об этом говорить. Раз она не против, больше ничего и не нужно.

– Но ведь она считает, что в любви надо быть совершенно откровенными и рассказывать друг другу всю правду о своих увлечениях.

– Вот как? Ну, во всяком случае, мой тебе совет: ничего не говори, пока она сама тебя не спросит.

– Хорошо, дорогая, пусть будет по-твоему.

Джордж, как и полагается, встретил Элизабет на вокзале. Она была счастлива вернуться в Лондон, вырваться из затхлой атмосферы родительского дома, из этой надутой и чинной мещанской скуки. Она высунулась из окошка такси, жадно втянула воздух:

– Как приятно снова дышать копотью милого чумазого Лондона! Я опять свободна, свободна, свободна!

– Очень худо было дома?

– Ох, ужасно, я не чаяла дождаться конца.

– Я так рад, что ты вернулась.

– А я как рада! Я очень по тебе соскучилась! А ты прекрасно выглядишь, Джордж, такой красивый стал – прямо итальянец!

– Тебе просто кажется, потому что ты меня две недели не видела.

– А как Фанни?

– Жива и здорова. Кланялась тебе.

– Здравствуй, милая, славная, безобразная моя Тотнем Корт Роуд. – Элизабет опять высунулась из окошка.

– Кстати, пока тебя не было, я в Сохо чуть не задохнулся. Может, переедем куда-нибудь, где можно жить по-человечески?

– Как, в предместье? Что с тобой, Джордж! Ты же терпеть не можешь лондонские предместья и всегда говорил, что тебе нравится жить в центре.

– Да, верно. Но, может быть, нам удастся подыскать что-нибудь стоящее в Челси.

– Две квартиры в Челси нам не по карману.

– А почему бы не снять одну большую на двоих?

– Жить в одной квартире? Да что ты, Джордж!

– Ну, не хочешь – не надо, но Фанни считает, что Сохо вредно для твоего здоровья.

– Ладно, там посмотрим.

То ли, как намекала в своей книге старая шведка, новое приключение только подхлестывает прежнюю любовь, то ли Джорджу не терпелось испытать себя в искусстве, которому обучила его Фанни, или просто он хотел заглушить угрызения совести, но Элизабет нашла его необычайно пылким и совершенно очаровательным.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.