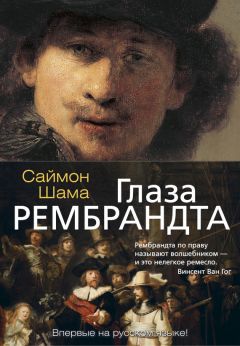

Читать книгу "Глаза Рембрандта"

Автор книги: Саймон Шама

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Часть вторая

Идеал

Глава вторая

Ян и Мария

I. Прегрешения, март 1571 год

Теперь, пребывая в заточении в Дилленбургском замке, Ян Рубенс отчетливо сознавал, что ему не стоило делить ложе с принцессой Оранской. Разумеется, все знали, что она частенько бывает навеселе. Иногда, напившись допьяна, она даже кляла имя своего супруга и грозила лишить жизни сначала его, а потом и себя. Родственники принца пытались не давать ей хмельного. Но отказать в чем-либо Анне Саксонской, как Яну Рубенсу пришлось убедиться на свою беду, было совершенно невозможно: запреты вызывали у нее то град насмешек, то внезапные вспышки гнева. Впрочем, Рубенс полагал, что ее тяжелый характер и скверные привычки не служат ему смягчающим обстоятельством. Не преступнику осуждать соучастника. Однако, когда брат принца граф Иоганн Нассауский без обиняков спросил его, кто из них двоих был более настойчив в своих злосчастных домогательствах, Рубенс отвечал осторожно и взвешенно, как пристало юристу, что если бы он не был изначально уверен в благосклонности принцессы, то никогда не посмел бы оказывать ей знаки внимания[63]63

«…De dire qui fut le premier il fault bien presumer, que je n’auroie jamais eu la hardiesse d’approacher si j’eusse eu crainte d’estre refuse». Процитировано: Bakhuizen van den Brink R. C. Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen // Historisch-Kritisch Onderzocht. Amsterdam, 1853. P. 136.

[Закрыть]. Едва ли он решился добавить, что в стране ходили слухи, будто он далеко не первым посягнул на ее добродетель. В кёльнских трактирах наперебой обсуждали какого-то капитана и сына городского менялы, которые якобы предлагали принцессе свои услуги и были приняты весьма милостиво. Дальнейшая их судьба осталась неизвестной. Однако его собственную судьбу, увы, совершенно однозначно определяли немецкие законы и обычаи. Даже если бы он не был столь безрассуден, чтобы наставить рога первому аристократу Нидерландов, Рубенсу все равно пришлось бы заплатить за внебрачную связь головой. Единственное, на что он смел надеяться, – это что его обезглавят, как пристало ученому доктору права, а не пошлют на виселицу, словно обычного карманного вора. Ведь сам он частенько отправлял на смерть уголовных преступников и не раз слышал скрип виселицы и наблюдал, как вьются в небе над перекладиной нетерпеливые стаи ворон.

Когда Рубенс, собравшись с духом, заставлял себя задуматься о последствиях преступного деяния, то при воспоминании о своих четверых детях у него, видимо, разрывалось сердце, ведь им предстояло осиротеть, всю жизнь носить позорное пятно и умереть в нищете. Его отец, аптекарь Бартоломеус, умер, когда Ян был еще ребенком и едва успел сменить младенческое платьице на штанишки. Однако, какова бы ни была природа его несчастий, ее не стоило искать в печальном детстве. После смерти отца мать Яна, Барбара Арентс, желая обеспечить будущее себе и детям, снова вышла замуж, благоразумно приняв предложение Яна Лантметере, торговца провизией, представителя одной из наиболее влиятельных семей наиболее влиятельного города в мире: пышного, украшенного островерхими крышами, без конца принимающего все новые и новые торговые суда Антверпена, mercatorum mundi, быстро бьющегося сердца империи Карла V, простиравшейся от Праги до Перу. Брат отчима Яна, Филипп, уже пользовался в городе властью, занимал высокие должности синдика, мирового судьи и главы гильдии и полагал, что встречные на улице должны снимать перед ним шляпу. Из семейства его матери, Арентсов – Спиринков, также вышло немало цеховых старшин и важных должностных лиц. Пора было Яну Рубенсу получить достойное образование и обучиться манерам, подобающим не просто денежному мешку, а утонченному, изысканному патрицию. Соответственно, когда мальчик, который в латинской школе серьезно и торжественно, не по летам, декламировал Цицерона, достиг двадцати одного года, его отправили в Италию, наказав испить как можно глубже из источника мудрости, fons sapientiae. Семь лет спустя, в 1561 году, Рубенс, уступая настояниям родных, вернулся в Антверпен, везя с собой пышный пергаментный свиток, украшенный внушающими благоговейный трепет печатями Римского университета Ла Сапиенца и подтверждающий присвоение ему степени доктора канонического и гражданского права[64]64

О начальном и среднем образовании, полученном Яном Рубенсом, см.: CR 1: 17.

[Закрыть].

Отныне он был достоин общества патрициев, и они сразу же приняли его в свой круг. В октябре 1562 года, всего лишь через год после возвращения во Фландрию, Рубенс был избран одним из восемнадцати антверпенских судей, так называемых schepenen. На эту должность его переизбирали год за годом, пока он не совершил роковую ошибку. В возрасте тридцати одного года он стал одним из городских нотаблей и теперь пользовался гостеприимством и доверием сильных мира сего. Его приглашали на ужин самые богатые люди города, он сочувственно (но непреклонно) выслушивал нищих, просящих о вспомоществовании, и молился о жертвах моровых поветрий. В дни судебных заседаний он облачался в черную мантию, занимал место рядом с собратьями по цеху на скамье vierschaer, трибунала, наделенного правом выносить смертные приговоры, и с мрачным видом отправлял на виселицу мошенников и головорезов. Это было время, когда Антверпен достиг высот своей славы, когда его известняковые и кирпичные фасады сияли новизной и блеском, когда покои в богатых домах расписывали под кремовый мрамор, чтобы подчеркнуть темный цвет массивных сундуков и застекленных шкафчиков орехового и черного дерева. В сердце города возводили новую, великолепную ратушу, более напоминающую дворец и не имеющую себе равных к северу от Венеции: четырехэтажный символ величия Антверпена, роскошное сооружение, отделанное понизу рустом, украшенное поверху балюстрадой, с пилястрами ионического ордера и всевозможными ренессансными ухищрениями. Вероятно, Рубенс присутствовал при ее освящении в 1565 году и с высоты маленькой часовни-ротонды, дерзко возвышавшейся над ее двускатной крышей, удовлетворенно следил за суетой на городских улицах. Рубенс теперь был одним из тех, кто обладал властью над этим прекрасным местом. В 1561 году он сделал хорошую партию, женившись на скромной, благочестивой и наделенной немалым приданым Марии, дочери торговца гобеленами Хендрика Пейпелинкса. Стоя рядом с невестой у алтаря церкви Святого Иакова, Рубенс наверняка полагал, что Господь осыпает его бесконечными благами.

Мог ли он знать, что в тот год, когда он, при всей своей молодости, достиг такого положения в обществе, богатства и почета, соединились священными узами брака еще двое и союз этот окажется роковым и для Рубенса, и для самих новобрачных? Двадцативосьмилетний вдовец Вильгельм Оранский-Нассау, сказочно богатый и обремененный столь же несметными долгами, со свитой из тысячи ста рыцарей, оруженосцев, пажей, герольдов и барабанщиков, а также с обыкновенным «штатом» борцов, шутов, карликов, танцоров прибыл в далекий Лейпциг просить руки Анны Саксонской. Как требовал того старинный немецкий обычай, их обвенчали и публично уложили на брачное ложе, осыпая лепестками согретых солнцем роз, под аккомпанемент крестьянских песен и ободряющих хмельных возгласов. Невесте было шестнадцать: живая, резвая и легко краснеющая, с льняными кудрями, двумя тугими валиками уложенными под венчальной диадемой в форме изогнутых долей сердечка, как на игральной карте червонной масти. Весь облик Анны: ее высокий лоб, большие, довольно тусклые и не очень выразительные глаза, неправильный нос, мучнисто-бледные щеки – был унаследован ею от покойного отца, упрямого, непреклонного и непримиримого курфюрста Морица Саксонского, наиболее твердого в вере лютеранского принца Германии и заклятого врага католических Габсбургов.

Учитывая бурный, холерический темперамент всех членов Саксонского семейства, а также ту неожиданную и ошеломляющую пылкость, с которой Анна отвечала на его сдержанные и чопорные, составленные в соответствии со строгими правилами этикета письма (по три любовных послания на дню!), Вильгельм мог бы догадаться, что их союз не обещает быть безмятежным[65]65

Об обстоятельствах заключения брака между Вильгельмом Оранским и Анной Саксонской, а также о реакции Анны на знаки внимания Вильгельма см.: Bakhuizen van den Brink. Huwelijk. P. 59.

[Закрыть]. Впрочем, несмотря на всю свою светскость, принц был не только глубоко преданным семье, но и весьма страстным человеком. Анну несколько раз украдкой показывали ему, и, судя по тому немногому, что ему удалось рассмотреть, она произвела на него впечатление. А если она и казалась излишне восторженной, то, в конце концов, она едва вышла из детского возраста. У него были все основания полагать, что осознание своего высокого статуса, мудрые советы старших и зрелость, наступающая вместе с материнством, умерят излишнюю экзальтацию. А пока Вильгельм утратил обычное самообладание, в один прекрасный миг забылся и воскликнул, что теперь ей надо отложить Библию и взяться за рыцарские романы вроде «Амадиса Галльского».

Не обошлось и без дурных предзнаменований. Во время бесконечных турниров, сопровождавших торжества по случаю венчания, дядя и опекун невесты – нынешний курфюрст Август в полном вооружении упал с коня и сломал руку[66]66

Wedgwood C. V. William the Silent. London, 1967. P. 51.

[Закрыть]. И не успел Вильгельм привезти новобрачную к себе в Брабант, как при всех европейских дворах поднялся ропот и недовольство. Находились те, кто, подобно Филиппу, ландграфу Гессенскому, деду Анны, полагали, будто этот союз есть измена протестантизму, но встречались и те, кто, подобно королю Испании Филиппу II, усматривали в нем измену католичеству. Начались сложные переговоры, касающиеся вероисповедания юной принцессы. Филипп Испанский дал своей сводной сестре, регенту Нидерландов Маргарите Пармской, указания настаивать, чтобы Анна незамедлительно и безоговорочно признала духовную власть Рима. Филипп Гессенский издал противоположные распоряжения, объявив, что никто не вправе препятствовать принцессе в исповедании лютеранства. Вильгельм не стал прислушиваться ни к первым, ни ко вторым, избрав более гибкое решение, согласно которому Анне полагалось публично отправлять все католические обряды, но в собственной часовне молиться так, как она считает нужным (на людях ее будут окружать католические священники, а без посторонних глаз, в домовой церкви, – лютеранские пасторы). Это был весьма разумный выход в крайне неразумное время, и он не пришелся по вкусу никому, кроме близких принца. В середине XVI века христианство раскололось на католичество и протестантизм. Однако в лоне протестантизма еще более непримиримые противоречия разделяли воинствующих адептов и прагматиков. Прагматики готовы были предоставить любому свободу совести, при условии, что его вера не угрожает миру и не оскорбляет чувств прочих. Воинствующие же приверженцы протестантства были уверены, что это политическое решение – пример безнравственного конформизма и служения сатане.

По необходимости и в силу внутренней склонности Вильгельм был прагматиком, или, как сказали бы в XVI веке, «политиком», politique. Его отец, граф Дилленбургский-Нассау, исповедовал лютеранство, но придерживался широких взглядов и, в частности, не спешил изгонять из своего маленького городка на вершине холма францисканцев[67]67

Scheuner Ellen. Die Wirtschaftspolitik der Nassauer-Siegerland vom 16. bis 18. Jahrhundert. Münster, 1926. S. 19–20.

[Закрыть]. В конце концов брат графа Генрих сохранил верность католичеству. Поэтому, когда, внезапно унаследовав после гибели кузена на поле брани во время войны с Францией обширные земли в Брабанте, Фландрии, Франш-Конте вместе с пятьюдесятью баронскими владениями, тремя итальянскими княжествами, выморочным королевством Арльским, а также суверенным княжеством Орания в южном течении Роны, Вильгельм в мгновение ока превратился из представителя мелкой немецкой династии в величайшего феодала Северной Европы, никто и бровью не повел, узнав, что для вступления в права наследства ему надобно исповедовать католицизм. Большее значение придавали местной шутке, что вот-де отец был известен в Рейнской области как «Вильгельм богатый», а теперь по сравнению со своим одиннадцатилетним сыном сделается «Вильгельмом нищим». Как требовало его новое положение и состояние, мальчика отослали из Дилленбурга, его родного города, который возвышался на холме вокруг средневековой крепости с настоящей старинной башней-донжоном, окруженной, словно наседка растрепанными птенцами, островерхими шиферными крышами и фахверковыми трактирами. И вот Вильгельм Богатый и Вильгельм Несметно Богатый бок о бок тряслись в закрытой карете, направляющейся на северо-запад, в Нидерланды, сначала в Бреду, наследственный замок юного принца, а затем – в блестящий позолотой Брюссель, чтобы предстать там пред очи императора Карла V.

Вырванный из готического Нассау, Вильгельм быстро привык к изяществу и утонченности габсбургского Брабанта, приобрел умения и навыки придворного и обучился строгим воинским искусствам. Он говорил по-французски с сильными мира сего, по-фламандски – со слугами, вызывал всеобщую симпатию, вскоре сделался фаворитом измученного подагрой императора и даже стал его постельничим. Именно отец-император, а не отец-граф избрал Вильгельму в жены Анну ван Бюрен в 1551 году, когда тому исполнилось восемнадцать. Спустя четыре года, решив сложить с себя бремя государственных забот и удалиться в монастырь, Карл проковылял в парадный зал своего брюссельского дворца, дабы произнести отречение от престола, тяжело опираясь на правую руку не кого-нибудь, а принца Оранского. Мир, в ту пору столь внимательный к языку тела и жестов, не мог не заметить, что принц Филипп, которому отныне формально доверялась власть над Испанией и Нидерландами, лишь следовал за ними, полускрытый от взоров собравшихся длинной и широкой черной мантией императора и стройной фигурой принца, облаченного в расшитый серебряной нитью кафтан с разрезными рукавами.

Филипп II и Вильгельм Оранский были столь противоположны по темпераменту и убеждениям, что могли показаться типичными героями елизаветинской пьесы, воплощающими лед и пламень, печаль и радость, мрак и свет. Испанский король, с тяжелой челюстью, был привержен аскетизму, исключительно упрям и узколоб и, раз составив о чем-либо мнение (не в последнюю очередь о самом себе), уже ни за что не хотел менять его. Хотя именно Вильгельма прозвали Молчаливым (за то, что он предпочитал полагаться на себя), из них двоих Филипп был более склонен к зловещему безмолвию. Принц Оранский ничего так не любил, как изысканное общество, и столь же ценил светские наслаждения, сколь презирал их Филипп, видя в них соблазн. В возрасте шестнадцати лет Вильгельм принимал Филиппа, в ту пору короля Неаполитанского, в своем сказочно прекрасном замке в Бреде. Однако самый стиль приема – роскошь, павлины и паваны – не мог не уязвить Габсбурга, неизменно воспринимавшего любые светские развлечения как греховные и убежденного, что каждое съеденное пирожное приближает его к геенне огненной. Однако, невзирая на все их несходство, Вильгельм искренне намеревался стать королю Филиппу столь же верным слугой, сколь преданным воспитанником он был императору Карлу, и не уставал громогласно объявлять о своей приверженности Католической церкви. Со своей стороны, у Филиппа, какие бы опасения он ни испытывал в душе, не было иного выхода, кроме как терпеть Вильгельма и его высокое положение, хотя бы потому, что он способен был охладить еретический пыл любого из своих дворян, тяготеющих к протестантизму. Итак, Вильгельм сохранил за собой место в Государственном совете, был назначен штатгальтером, буквально «наместником» своего монарха, и поклялся править от имени короля и требовать соблюдения его законов в провинциях Голландия, Зеландия и Утрехт. Если говорить о принце, то брачный союз с Саксонским домом никак не препятствовал исполнению обязанностей штатгальтера. Однако, когда до Филиппа дошли слухи, что в личных часовнях принцессы Анны в Бреде и в Брюсселе служат лютеранские пасторы, он утвердился в своих худших подозрениях, что брак Вильгельма и Анны – часть лютеранского заговора, цель которого – распространить немецкий протестантизм в католических Нидерландах.

В глазах короля Филиппа терпимость была провозвестником религиозного отступничества. Всем было известно, что в своих личных владениях в Брабанте Вильгельм Оранский проявлял возмутительную мягкость, изо всех сил защищая протестантов от инквизиции, в 1520 году учрежденной в Нидерландах Карлом V. Тогда местная аристократия воспротивилась этому «новшеству», заявив, что трибунал инквизиции не имеет юридической силы в их провинциях, но принцу Оранскому, с точки зрения Филиппа, отнюдь не пристало утешать и поддерживать мятежников и бунтовщиков. В собственном княжестве Орания, расположенном в долине Роны вокруг гигантского римского амфитеатра императора Августа, Вильгельм создал режим, при котором можно было публично исповедовать и католичество, и протестантизм. Он убедился, что прагматичная снисходительность – единственный способ избежать кровопролитной гражданской войны между католиками и протестантами, не устающими демонизировать друг друга (причем именно протестанты становились все более воинствующими и нетерпимыми под влиянием кальвинизма, быстро набирающего популярность в Южной Франции, Англии и Нидерландах). Однако именно в эту манихейскую битву света и тьмы во что бы то ни стало жаждал вступить король Филипп, мня себя воином праведным. Мучительно осознавая, что его отцу не удалось заново объединить христиан различных конфессий, Филипп поклялся отдать жизнь во имя священных целей – искоренения ереси и победы над турками. Обе они, с его точки зрения, были неразрывно связаны с воцарением прочного христианского мира. Если он сумеет остановить продвижение османов на Эгейском и Адриатическом морях, то сможет бросить все свои силы и сосредоточить все свое внимание на еретиках. А если ему удастся подавить еретиков, ничто не помешает ему объявить великий Крестовый поход на мусульманский Восток.

Ян Блау. Карта семнадцати провинций Нидерландов из «Большого атласа» («Atlas Major»), том 3. Амстердам, 1664. Колумбийский университет, отдел редких книг и рукописей библиотеки Батлера, Нью-Йорк

Провинции Нидерландов, где, к великому отчаянию Филиппа, какие только ни сосуществовали религии, конфессии и секты, были важным стратегическим пунктом в этой всемирной миссии[68]68

О восстании в Нидерландах см.: Parker G. The Dutch Revolt. London, 1977; Israel Jonathan. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477–1806. Oxford; New York, 1995. P. 129–178; Geyl P. The Revolt of the Netherlands, 1555–1609. London, 1966. Rev. ed. О религиозной составляющей восстания см.: Duke A. Reformation and Revolt in the Low Countries. London, 1990.

[Закрыть]. Из когтей их ростовщических банков надлежало во что бы то ни стало вырвать золото, из их доверху забитых складов и богатых торговых портов – запасы продовольствия, из кошелей этих нечестивцев – новые пошлины, но одновременно следовало обрушиться на их типографии и прекратить печатание богомерзкой литературы. В царствование императора Карла V в 1529 году в Антверпене было устроено грандиозное сожжение еретических книг, а инквизиторы наделены всеми полномочиями имперских чиновников. Однако печатники этого космополитического города оказались ничуть не лучше всем известных безбожников-венецианцев. Они лишь ненадолго присмирели, но потом принялись с удвоенным жаром издавать ученые трактаты, якобы посвященные классической истории и философии, но в действительности подрывные сочинения, ниспровергающие веру и ставящие под сомнение незыблемость власти. Пришла пора нидерландцам развязать тесемки кошельков и попридержать языки. По крайней мере, это Филипп изо всех сил пытался втолковать высокородным помещикам, а также чиновникам и юристам, которые преобладали в Генеральных штатах, палате представителей семнадцати нидерландских провинций. Прежде всего испанская корона нуждалась в трех миллионах флоринов на войну с Францией. Пораженные этим неслыханным требованием, Генеральные штаты тотчас отказали наотрез. В течение следующих четырех лет король и упрямое голландское дворянство мрачно пикировались. Ассамблеи Генеральных штатов, созванные в 1556 и 1558 годах, лишь создали трибуну для оглашения многочисленных жалоб в адрес правительства. А поскольку львиную долю королевских финансов составляли поступления ежегодных налогов, собранных провинциями, столь резкое изменение фискальной политики в пользу центральной власти вряд ли могло иметь успех. И, даже осознавая, что окончательная победа над Францией в немалой степени зависит от нидерландских войск и нидерландских денег, король отнюдь не преисполнялся расположения к провинциям. В 1559 году он покинул Брюссель, вне себя от досады. На прощание ему все-таки выделили налоги за грядущие девять лет, но взамен потребовали отозвать из Нидерландов испанские войска. Выходит, что в таком случае он не властвует над собственными землями?

Однако длительные пререкания с Генеральными штатами не только чрезвычайно рассердили Филиппа, но и многому его научили. Богатства Нидерландов, запятнанные еретическими вероучениями, скрывал от него настоящий густой лес непонятных, местечковых по своим масштабам, но неуклонно соблюдавшихся обычаев и установлений. В палатах для хранения документов по всем Нидерландам: в Мехелене и в Дуэ, в Дордрехте и во Франекере – полки прогибались под тяжестью старинных пергаментных свитков, увязанных в шелк, отягощенных гроздьями печатей, потемневших и хрупких от времени и оттого производивших весьма внушительное впечатление. В них с незапамятных времен были закреплены «свободы», «привилегии», «особые права», «освобождения от уплаты налогов», «условия неприкосновенности». По соседству с ними теснились бесчисленные хартии городов и провинций, защищающие своих обитателей от произвола монаршей власти. В глазах Филиппа эти хартии являлись не чем иным, как пережитком Средневековья, которому надлежало отступить перед современной реальностью – его всемирной священной миссией. Следовало предать все эти пергаменты огню и покориться его воле, и тогда множество восторженных верующих, мирян и клириков, воспоют ему осанну.

Детали этого неблагодарного задания Филипп оставил на усмотрение регента, своей внебрачной сводной сестры, флегматичной Маргариты Пармской, которая, хотя и вышла в свое время за итальянца, была дочерью фламандской аристократки и, по желанию своего отца Карла V, воспитывалась в Нидерландах. Именно это подозрительно голландское ее происхождение и воспитание заставляло Филиппа сомневаться, точно ли она найдет в себе смелость не дрогнув встретить неповиновение и даже мятеж знати и горожан. Чтобы укрепить ее решимость, в помощь ей были даны тщательно подобранные лоялисты нового типа: простолюдины, возвысившиеся из низкого звания благодаря собственному уму и королевской милости, получившие университетское образование, прекрасно знающие законы и летописи, бюрократы по духу, безраздельно преданные абсолютной власти монарха. Высшим чиновником подобного склада был Антуан Перрено де Гранвела, отнюдь не подобострастный фанатик, а образованный, утонченный гуманист, испытывавший непреодолимую антипатию к провинциальным традициям. Он замышлял реформы с двойной целью – одновременно добиться религиозного единства и налоговых преимуществ; предполагалось, что осуществление одного плана невозможно без другого. Новой иерархии епископов из числа наиболее надежных инквизиторов, назначаемых непосредственно из Испании, объединяющих все семнадцать провинций под своей строгой религиозной властью и ничем не обязанных аристократическим покровителям, предстояло насаждать неукоснительное соблюдение католических догматов. Когда будет уничтожена система назначения знатью местного духовенства, голландцы волей-неволей вновь присягнут на верность королю и Католической церкви. А налоги, получаемые с земельных владений голландских феодалов и продажи всевозможных голландских товаров, от солода до соли, обеспечат содержание испанских органов управления и испанского войска, если его (боже сохрани) понадобится ввести в Голландию для охраны чиновников.

По крайней мере, таким решение проблемы виделось Филиппу. Впрочем, одно дело – объявить о том, что отныне епископов назначает правительство, и совсем другое – осуществить этот замысел. Протестантизм уже давно обретал приверженцев среди нидерландских аристократов, причем некоторые исповедовали его втайне, некоторые же, как, например, младший брат Вильгельма Людовик, открыто и возмутительно провозглашали себя протестантами. Можно было предположить, что подобные ревнители новой веры станут противиться нововведениям Гранвелы. Однако, когда испанская корона пригрозила отнять у голландской знати право назначать местное духовенство, даже более умеренные сторонники протестантизма, вроде принца Вильгельма, расценили это как личное оскорбление и превратились в критиков испанской власти. Заявлять, что реформы куда как разумны и проводятся с осторожностью, было коварным притворством. В действительности они представляли собой орудия деспотизма и внедрялись с расчетом уничтожить «старинные голландские установления». Кроме того, в недовольстве знати был и элемент снобизма. Голландские аристократы с пренебрежением относились к людям, подобным Гранвеле, как к парвеню, враждебным их стране и классу наследственных землевладельцев и пытающимся назначить совсем уж ничтожных выскочек на должности, сохранять которые для своих ставленников издавна было привилегий земельной аристократии. Всюду, где только могли, знатные дворяне упорно назначали на епископские кафедры своих протеже (и родственников, представителей известных фамилий – владельцев знаменитых поместий), а там, где не могли, поручали выразить недовольство толпе, вооруженной камнями и палками. Кто знает, возможно, Вильгельм действительно полагал, что сумеет сохранить верность королю, отказываясь взаимодействовать с чиновниками его величества. Однако постепенно, скорее всего из-за собственного бездействия, он оказался во главе оппозиции Гранвеле и его лоялистам в Государственном совете. Именно Вильгельм организовал коллективный исход наиболее влиятельных аристократов из Государственного совета, решившись на хитрость и предупредив Маргариту, что они не могут отвечать за общественный порядок до тех пор, пока Гранвела находится на своем посту и продолжает проводить свою политику. К марту 1564 года стало ясно, что реформы по централизации власти существуют только на бумаге. Не имея войск, чтобы силой заставить повиноваться непокорных, Маргарите ничего не оставалось, как согласиться с требованиями знати и отправить Гранвелу в отставку. Когда он (весьма неохотно) удалился, Вильгельм и его сторонники соблаговолили вернуться в Государственный совет.

Если принц отождествлял отставку своего противника с торжеством веротерпимости, то быстро осознал, что заблуждался. Уход Гранвелы с поста послужил для многих нидерландцев, аристократов и простолюдинов, своеобразным сигналом, что пора провозгласить верность протестантизму, а Филипп, в свою очередь, в ответ на их непослушание заупрямился и объявил, что не ослабит, но удвоит усилия в борьбе против ереси. Он подчеркнул, что ни за что не отменит инквизицию. Эдикты (placaten), обличающие протестантов как преступников, тоже останутся в силе. С точки зрения Вильгельма, проводить чрезвычайно жесткую и негибкую политику, не обладая при этом способным и энергичным правительством, означало приближать катастрофу. Однако в примитивной вселенной Филиппа, где добро сражалось со злом, дело обстояло совсем просто. Пока у него не было войск, которые навязали бы непокорным его волю. Но это не причина поступать противно собственной совести и Слову Христову. Если он по-прежнему будет тверд в вере и не поддастся искушениям, то Господь его не оставит. Он еще узрит, как воины его, вооруженные сверкающими пиками, с именем Господа на устах спустятся с холмов и станут наступать по зеленым низменным долинам на города греха и позора.

А пока ад одерживал победу. Зима 1565/66 года выдалась необычайно суровой. Река Шельда замерзла, обрекая портовых грузчиков Антверпена на длительное безденежье. Повсюду ощущалась нехватка зерна, хлеб подорожал. Работа в ткацких и стеклодувных мастерских, красильнях, медеплавильных мануфактурах и сыромятнях стала, в морозном воздухе больше не чувствовались привычные запахи городских ремесел. Хотя кальвинистские проповедники не пытались прямо возложить вину за эти несчастья на королевскую власть, многие втайне уподобляли великопостные страдания десяти казням египетским, которые навлекло на них греховное правление жестоковыйного фараона. Ремесленники жаловались, что некоторые-де пируют и предаются чревоугодию: монах-обжора, поглощающий яства, был любимым персонажем лубочных картин, тайно ввозимых в Нидерланды из Германии и Франции. Сетуя на роскошь церковных одеяний заблудшего католического духовенства, один протестантский проповедник заявил: «Вы облачаете в бархат деревянных кукол, но не хотите прикрыть наготу детей Божьих»[69]69

Mack Crew Phyllis. Calvinist Preaching and Iconoclasm in the Netherlands, 1544–1569. London; New York, 1978. P. 12.

[Закрыть]. Праведный гнев испытывали отнюдь не только люди низкого звания. Возвращающиеся из изгнания мелкопоместные дворяне, например Ян и Филипп ван Марниксы, более открыто, чем прежде, пели протестантские псалмы и выражали свое мнение, а их несокрушимая твердость в вере вселила смелость в таких аристократов, как граф Бредероде и граф Кулемборг. Сначала они роптали на религиозные притеснения во время охоты, потом, за ужином, провозглашали праведность своих намерений, а под конец приносили страстные обеты защищать веру, сжимая эфесы шпаг. Пустое бахвальство аристократов породило «заговор» с целью положить конец злокозненной кампании против ереси. Голландские дворяне составили и подписали документ, гордо именуемый «Компромиссом», требуя, однако, чтобы регент Маргарита Пармская отказалась от политики религиозных преследований и отменила все уже действующие подобные акты. 5 апреля 1566 года несколько сот голландских дворян, под предводительством Бредероде, Кулемборга и младшего брата Вильгельма, Людовика, пышной кавалькадой прискакали в Брюссель, чтобы передать свою петицию регенту. В этой напряженной ситуации Вильгельм Молчаливый повел себя осторожно, как будто сохранив верность Маргарите. Однако он обнаружил, что все считают его сторонником заговорщиков. Он и в самом деле отчасти сочувствовал им. Пытаясь успокоить взволнованную Маргариту Пармскую, один из ее советников, Берлемон, не без сарказма выразил удивление, что ее столь раздосадовали «эти нищие» – «ces gueux». Слухи о бранном словечке немедля разошлись по всему Брюсселю, и, повинуясь внезапному авантюрному вдохновению, Бредероде и его спутники ловко превратили оскорбление в похвалу. Вы видите в нас нищих? Что ж, лучше быть честным нищим, чем недостойным правителем! Портным, радующимся возможности заработать, стали наперебой заказывать «маскарадные костюмы», и вскоре группа восставших дворян выехала из города в серых одеяниях нищенствующих монахов, причем на шее у них висели деревянные чаши для сбора подаяний. Тотчас же в трактирах стали распевать песни нищих, Geuzenlieden, а к столбам и перекладинам прибивать гравюры с изображением десниц заговорщиков, сомкнутых в дружеском рукопожатии, вместе с атрибутами внезапно обретшего популярность нищенского промысла: трещоткой, посохом и чашей для подаяний. В среде оппозиционно настроенных дворян носить чашу для подаяний стало чем-то вроде модной причуды, а отъявленные щеголи из числа гёзов предпочитали оправлять чашу в серебро и носить на серебряной цепочке.