Читать книгу "Глаза Рембрандта"

Автор книги: Саймон Шама

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

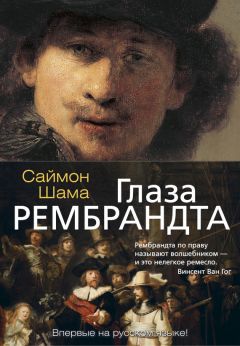

Питер Пауль Рубенс. Мужской портрет. 1597. Медь, масло. 21,6 × 14,6 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

II. В тени Джулио?

Если государству лучше всего удаются торжественные процессии, это дурной знак. Религиозная война, длившаяся четверть века, нанесла городам Фландрии, Брабанта и Эно глубокие раны и обрекла их на длительные недуги. Их прежнее процветание, царившее примерно до 1550 года, безвозвратно кануло в Лету, численность населения сократилась. Однако в 1599 году, когда эрцгерцоги Альбрехт и Изабелла (ибо именно так надлежало титуловать их обоих) были назначены соправителями Нидерландов, Брюссель и Антверпен ничего не пожалели, чтобы отпраздновать их вступление в должность настоящим триумфом. В обществе жило воспоминание об истинной помпе. Достаточно было только устроить какую-то церемонию, как члены гильдий начинали вытаскивать из сундуков самые яркие кафтаны и до блеска начищать серебряные трубы, был бы повод. А золотильщикам, вышивальщицам и плотникам, не говоря уже о художниках (в первую очередь Отто ван Вене), заказ на архитектурные декорации по случаю торжественного вступления в город эрцгерцогов, «pompa introitus», представлялся просто манной небесной. В Антверпене точно из-под земли выросли арки, портики, сцены, павильоны и балдахины, призванные услаждать взоры эрцгерцогской четы. Дельфины, великаны, античные божества, драконы восхваляли геркулесову доблесть Альбрехта, его преданность Святой Церкви и победы на поле брани. Нимфы, наяды и нереиды прославляли новобрачную.

Нельзя сказать, чтобы эти публичные восторги были сплошь притворны и сплошь на совести властей. Эрцгерцоги всячески подчеркивали, что вступают в Нидерланды не как завоеватели, а как правители. Подобную линию поведения, тщательно все взвесив, избрал для них Филипп II, чувствовавший приближение смерти. Жестокая война, которая продолжалась более двадцати лет и не принесла окончательной победы ни одной стороне, не усмирила восставшие протестантские северные провинции. Ныне Филипп считал своим долгом обеспечить покорность хотя бы южных провинций. В лице Альбрехта он нашел габсбургского принца, который, казалось, воплощал столь редкое сочетание благочестия и военного таланта. Еще отроком он носил сан кардинала и епископа. В молодости, пройдя школу мрачного Альбы, он зарекомендовал себя надежным полководцем, а в его послужном списке фигурировало несколько успешных осад. Чего еще мог желать король? В 1598 году Альбрехт был назначен штатгальтером Нидерландов, а затем тотчас женился на любимой дочери Филиппа, Изабелле Кларе Евгении. Согласно условиям брачного контракта, Филипп уступал супружеской чете верховную власть над Нидерландами. На первый взгляд это предоставляло эрцгерцогам бо́льшую самостоятельность, чем любым прежним правителям Нидерландов с самого начала войны. Они могли издавать собственные законы, чеканить собственную монету, назначать и принимать посланников, словно правили независимым государством. Альбрехт даже пообещал вновь созвать давным-давно не собиравшиеся Генеральные штаты. Не теряя времени, он стал совершать дипломатические визиты в провинции Утрехтской унии, прощупывая почву и предлагая признать сына Вильгельма и Анны Морица (еще одного весьма одаренного полководца) штатгальтером пяти северных провинций, а де-факто – отделение протестантского севера от католического юга. В обмен он требовал формально изъявить лояльность Габсбургам как сюзеренам. Однако, невзирая на все это деланое самоумаление, испанская власть, как хорошо было известно голландцам, по-прежнему держалась на штыках. Перед смертью Филипп II провозгласил, что, если Изабелла и Альбрехт не произведут на свет наследника, испанская корона оставляет за собой право вновь присоединить Нидерланды. Красноречие Альбрехта и Изабеллы и их способность убеждать в немалой степени подкреплялись испанскими войсковыми гарнизонами, командиры которых приносили клятву верности не Брюсселю, а мадридскому трону.

Впрочем, показное великодушие Альбрехта и Изабеллы, их, пусть и не всегда искреннее, желание не казнить, а миловать трогало сердца, и в Антверпене воцарилась атмосфера неподдельного восторга и надежды на новое начало. К тому же впервые примерно за двадцать пять лет были устроены празднества достаточно торжественные и пышные, чтобы привлечь гостей со всей Европы, как это бывало в давние времена. Среди тех, кто прибыл в Антверпен в конце лета 1599 года, был и кузен эрцгерцога Альбрехта Винченцо I Гонзага, герцог Мантуанский, приезд которого во Фландрию в немалой мере был продиктован необходимостью пить целебные воды в Спа.

А Винченцо было от чего исцеляться. В 1582 году, будучи еще наследником герцогского престола, он заколол молодого шотландского ученого Джеймса Криктона, на свою беду сделавшегося придворным фаворитом герцога Гульельмо. Несколько лет спустя Винченцо стал ответчиком в едва ли не самом безумном судебном процессе, который знала эпоха Ренессанса. Ему надлежало доказать свою мужскую силу и овладеть особо выбранной для сего девственницей на глазах у специальной комиссии, уполномоченной самим папой подтвердить или опровергнуть заявление его глубоко опечаленных бывших тестя и тещи, что-де в физическом неосуществлении брака повинен Винченцо, а не их дочь, как он имел дерзость провозгласить. Запятнав свое имя умышленным убийством и сексуальным скандалом, Винченцо, взойдя на трон, стремился сделать все, чтобы подданные забыли о его позоре, и потому хотел предстать перед ними в образе как можно более величественном. Церемония его восшествия на престол была обставлена с поистине византийской пышностью, ибо он полагал себя потомком константинопольской династии Палеологов. Для совершения помазания на герцогство в Мантуанском соборе Винченцо облачился в одеяния под стать монаршим, в сверкающий атлас и горностаевую мантию, взял в руки скипетр слоновой кости, а чело украсил специально для сего случая изготовленной короной с драгоценными камнями, в том числе рубином размером с гусиное яйцо. Чтобы никому и в голову не пришло увидеть в нем пустого вертопраха, Винченцо придумал для себя образ последнего великого крестоносца, защищающего от турок врата христианства. Эти безумные фантазии были отражены и в его завещании, где скорбящим родственникам и друзьям предписывалось забальзамировать его тело, в полном вооружении посадив на трон и возложив его десницу на эфес двуручного меча. (Трупное окоченение и здравый смысл не дали его наследникам выполнить эти наказы.) В 1595 году Винченцо за круглую сумму нанял крошечное войско, которому предстояло воевать на стороне Габсбургов в Венгрии. Его солдаты носили черную униформу, на которой красовалась личная эмблема Винченцо, полумесяц, вместе с его латинским девизом: «Sic illustrior crescam» («Так я свечу все ярче»). Блеск Винченцо не слишком слепил глаза, поскольку он провел почти весь поход и отдавал приказы, не покидая обитой бархатом кареты, а за ним тянулась в обозе обычная свита, состоящая из поваров, любовниц и квинтета, включавшего и нового придворного композитора Клаудио Монтеверди и обязанного исполнять, сообразно с обстоятельствами, воинственные или лирические мелодии, когда того требовал герцог. Хотя впоследствии он горько сетовал на таинственный кожный недуг, которым заразился во время этой военной экспедиции, два года спустя Винченцо возглавил еще одну, столь же робкую, кампанию в Богемии. Ее столь же неутешительные результаты заставили герцога задуматься, нельзя ли применить в борьбе против мусульман более действенные и радикальные средства, например вшей, зараженных бациллами тифа, или какой-нибудь ядовитый газ, который могли бы изобрести его мантуанские алхимики.

К лету 1599 года, когда герцог Винченцо прибыл во Фландрию, он уже не выставлял себя на посмешище, однако по-прежнему являл собою любопытное зрелище, ибо всем своим поведением пытался доказать, что он один из величайших, а не самых ничтожных правителей Европы. За год до этого он прибыл в Феррару, влача за собою свиту из двух тысяч человек, дабы поздравить нового папу, Климента VIII, с долгожданным обретением этих территорий, и с такой же свитой явился в Мадрид на празднование двойного венчания Альбрехта и Изабеллы и Филиппа III и его кузины Маргариты Австрийской. В Брабанте и во Фландрии он посетил Льеж, оттуда неспешно, как пристало принцу, направился в Антверпен, а из Антверпена в размеренном темпе двинулся в Брюссель. Он омывал свое истерзанное тяжелобольное тело в минеральных водах, на целительный эффект которых всячески уповал, да и выпил этой воды много кувшинов, и повелел отправить несколько тысяч бутылок к себе домой, дабы продолжить лечение.

Весьма вероятно также, что, гостя в Испанских Нидерландах, Винченцо разыскивал художников. Он давно мечтал возродить былую славу Мантуи, некогда считавшейся наиболее честолюбивой покровительницей искусства и архитектуры во всей Северной Италии, и вернуть времена, когда приближенным советником его деда Федерико был Джулио Романо. Не проходило ни дня, чтобы «Триумф Цезаря» Мантеньи или Палаццо дель Те, удивительное творение Джулио Романо – притворяющаяся дворцом загородная вилла, где герцог мог без помех встречаться с возлюбленными, – не напоминали Винченцо о великолепном прошлом, принесенном в жертву неуместной, по его мнению, скупости Гульельмо. Конечно, от фламандцев, «fiamminghi», не стоило ожидать подобных шедевров. Однако Винченцо воображал себя почетным Габсбургом, а нельзя было побывать в Мадриде, Вене или Праге, не заметив, сколь высоко императоры этой династии ценят нидерландцев. Написанные на дереве картины Иеронима Босха, со множеством маленьких фигурок, пребывающих в лихорадочном движении, проникли в святая святых, опочивальню Филиппа II. Питер Брейгель и Антонис Мор слыли модными живописцами в Мадриде и Вене, а в Праге Винченцо наверняка познакомился с любимым фламандским маньеристом Рудольфа II, Бартоломеусом Спрангером.

Может быть, увидев работы фламандцев в церквях и патрицианских домах Антверпена, Льежа и Брюсселя и убедившись, сколь возросло их художественное мастерство, Винченцо или его советники решили, что настала пора включить «fiamminghi» в его «команду», где они будут органично дополнять таких поэтов, как Торквато Тассо, извлеченный герцогом из приюта для душевнобольных, или музыкантов вроде Гварини и Монтеверди. Прежде всего ему требовался художник, способный запечатлеть блеск его нынешней семьи с велеречивостью Тициана или Тинторетто, особенно сейчас, когда у него только что родилась младшая дочь Элеонора. Франс Поурбус, талантливый и утонченный портретист, уже был представлен герцогу во время его путешествия по Фландрии. Ему предстояло прибыть в Мантую в августе следующего года. Хотя у нас и нет тому документальных свидетельств, вполне вероятно, что Рубенса тоже могли упомянуть в беседах с герцогом или даже представить ему как многообещающего молодого живописца, которому по силам выполнить его желание и создать галерею «портретов красавиц» (вкус герцога даже в искусстве был вполне предсказуем)[107]107

О Мантуе начала XVII в. см. каталог выставки: Splendours of the Gonzaga / Ed. David Chamber, Jane Martineau London: Victoria and Albert Museum, 1981.

[Закрыть].

Не важно, был ли Рубенс нанят герцогом Мантуанским воспевать на полотне великолепие его владений или, как утверждает автор латинского «Жизнеописания» Рубенса, «испытывал страстное желание увидеть Италию» вне всяких меркантильных соображений, – спустя восемь месяцев, 8 мая 1600 года, бургомистры и городской совет Антверпена выдали ему официальную справку о состоянии здоровья, гласящую, что «благодетельным произволением Господним город наш и окрестности его дышат чистым, прозрачным воздухом», не запятнанным ни чумой, ни иным моровым поветрием. А значит, «Питера Руббенса», сообщившего властям о своем намерении отправиться в Италию, можно смело выпустить за пределы Антверпена, не подозревая в нем переносчика какой-либо заразы. Впрочем, он не вызывал и иных подозрений. Через тридцать лет после того, как Ян Рубенс бежал из Антверпена (не говоря уже о других скандалах), члены городского совета совершенно открыто именовали его «бывшим городским синдиком», предполагая, что упоминание о нем упрочивает репутацию сына, а не наоборот. Запасшись справкой о состоянии здоровья и, возможно, небольшим собранием бесценных путеводителей: только что вышедшими «Itineraria Italiae» Франца Шотта или «Delitiae Italiae», полными необходимых советов о том, как не переплатить хозяину постоялого двора и не заразиться дурной болезнью у шлюх, – Питер Пауль подготовился к путешествию, которому суждено было изменить всю его жизнь[108]108

Восприятие Рубенсом Античности подробно рассматривается в работе: Meulen Marjon van der. Rubens: Copies after the Antique. 3 vols. Antwerp; London, 1994.

[Закрыть].

В разгар лета Мантуя не столько услаждает взор, сколько поражает величием: знойная, торжественная, не всегда приветливая, душная и влажная, она раскинулась меж темных озер и болот, образованных тинистым руслом реки Минчо. Идеальное место для придворного, Мантуя была также истинным раем для комаров, без числа плодящихся в окрестных прудах и трясинах, а в сумерки тучами атакующих густонаселенный город и демократично пьющих кровь патрициев и плебеев без разбора. Мантуя обрела известность своими лихорадками в не меньшей степени, чем произведениями искусства или лошадьми. Приступ лихорадки сразил Бенвенуто Челлини, великого и весьма словоохотливого ювелира, едва только он ступил на мантуанскую землю, и он тотчас принялся обрушивать проклятия на «Мантую, ее правителя и всякого, кому она пришлась по нраву»[109]109

Цит. по: Splendours of the Gonzaga. P. 80.

[Закрыть]. Насыщенный туманом и влагой воздух, словно обволакивающий город густым покровом, придавал Мантуе экзотический облик, отличая ее от мест посуше и очерченных порезче, вроде Вероны и Падуи, где, скорее, господствовала логика. В Мантуе подвизались еврейские лекари, которые умели сократить течение потливой горячки таинственными снадобьями и зельями и якобы тщились открыть философский камень в угоду завладевшей герцогом навязчивой идее. А еще в Мантуе располагались знаменитые конюшни, где, по единодушному мнению, выращивали самых чистокровных и быстроногих лошадей во всей Италии, чудесно сочетавших изящество и силу. Многие из тех, кто уверял, будто прибыл в Мантую отдать дань знаменитым шедеврам Мантеньи и Джулио Романо, на самом деле приезжали полюбоваться гнедыми и булаными, вычищенными до шелковистого блеска, щеголяющими богато украшенными седлами и уздечками. Более того, только в Мантуе можно было восхищенно созерцать одновременно искусство и лошадей в парадных залах палаццо Дукале, где дед Винченцо повелел Джулио написать своих любимых коней, бьющих копытами в собрании античных богов.

Рубенсу, любившему ездить верхом, не мог не понравиться Зал коней, Sala dei Cavalli, Сала деи Кавалли. Однако, вероятно, куда большее впечатление произвела на него удача, выпавшая на долю создателя Зала коней Джулио Романо. Нанятый законодателем придворной жизни Бальдассаре Кастильоне, в ту пору занимавшим пост герцогского посланника в Риме, Джулио быстро сделался не только любимым живописцем герцога Федерико, но и его незаменимым советником, архитектором, устроителем торжеств и празднеств, носившим официальный титул «ответственного за облик улиц» и «верховного ответственного за облик Мантуи и ее окрестностей». Он проектировал и возводил новые дворцы, заново оформлял интерьеры старых, выплачивал гонорары, определял, достойно ли выполнены заказы, отвечал за качество всего, от конюшен до серебряной посуды. Он преобразил интерьеры Палаццо Дукале, и отныне они свидетельствовали не просто о блеске и великолепии Гонзага, но и об их происхождении от римских императоров, поскольку в наиболее роскошных из них с помпой разместилась знаменитая герцогская коллекция античных мраморных статуй. Возведенное Джулио за городскими стенами, Палаццо дель Те остроумно задумывалось не только как очередная аристократическая сельская вилла, но и как своего рода театр забав и развлечений. Некоторые из его покоев, скрытые от глаз, предназначались для любовных утех герцога. Другие, где заказчики всячески умоляли Джулио дать волю фантазии, являли собою поразительное зрелище, от которого просто захватывало дух. В Зале Психеи, Sala di Psiche, Сала ди Псике, Амур и Психея, совершенно измученные Венерой, наконец соединялись в окружении сонмов сатиров и нимф, излучая чувственную истому. Однако упоение и радость сменялись ужасом и трепетом в Зале гигантов, Sala dei Giganti, Сала деи Джиганти, прославляющем победу Юпитера над титанами. Весь покой: стены, потолок, двери – был расписан телами гигантов, обреченных неотвратимой гибели и беспомощно низвергающихся в бездну, подобно огромным валунам, причем их фигуры были изображены столь массивными, что казалось, будто в своем падении они сотрясают и вот-вот обрушат стены. Созданию этого впечатления немало способствовал и хитроумно выбранный живописцем ракурс, оптически искажающий их тела. Неудивительно, что меценат столь щедро вознаградил Джулио: ему позволили возвести для себя дом, получивший по его настоящей фамилии название Каза Пиппи, фактически дворец, равного которому не знала Италия эпохи Ренессанса, столь величественный и роскошный, что он поразил даже Джорджо Вазари. Сделавшись едва ли не аристократом, Джулио отныне считался доверенным лицом герцога, «nostro maestro carissimo», «нашим дражайшим мастером».

Вероятно, успех Джулио Романо поразил молодого Рубенса, поскольку впоследствии он сам построил себе городской особняк, который не мог и присниться ни одному фламандскому живописцу, причем некоторые его детали (например, статуя Меркурия, покровителя художников) были непосредственно заимствованы из мантуанского палаццо Джулио. Но мог ли Рубенс притязать на такие почести в 1600 году, особенно в Мантуе, где правил герцог Винченцо, которому под силу было соперничать со своим дедом Федерико разве что в непомерности трат, но никак не в изысканности вкуса? Истории известно всего одно суждение герцога по поводу его фламандского живописца, «pittore fiammingo»: «Он недурной портретист»[110]110

Ibid. P. 214.

[Закрыть]. А поскольку о работах, выполненных Рубенсом во время пребывания в Мантуе, документы хранят досадное молчание, остается предположить, что его воспринимали всего-навсего как усердного ремесленника, обреченного раз за разом льстить членам герцогского семейства в портретах, соответствующих всем банальным канонам жанра и запечатлевающих моделей, сообразно желанию, либо за развлечениями, либо за молитвой. Возможно, хотя и не доказано, что Рубенс находился в свите Винченцо во время венчания по доверенности свояченицы герцога Марии Медичи и короля Франции Генриха IV, совершавшегося во флорентийском соборе Санта-Мария дель Фьоре. Однако, даже если он присутствовал на церемонии (как всячески подчеркивал двадцать лет спустя, изобразив себя на картине «Венчание по доверенности Марии Медичи и Генриха IV» с внушительных размеров крестом в руке), Рубенс, скорее всего, был лишь одним из сотен придворных. Он состоял в огромной свите, которую Гонзага полагал необходимым антуражем, когда пребывал при дворе князей, с которыми соперничал. Рубенс был всего-навсего одним из многих, кто носил герцогские цвета, представляя своего повелителя во время бесконечных охот, турниров, рыцарских состязаний с вращающимся манекеном на столбе, потешных битв, театральных представлений, пиров и маскарадов, которыми сопровождалось заочное венчание Марии Медичи и Генриха IV.

Что же изменило судьбу Рубенса? Коротко говоря, Рим.

Питер Пауль Рубенс. Лаокоон и его сыновья (копия с античного оригинала). Ок. 1601. Бумага, итальянский карандаш. 47,5 × 45,7 см. Библиотека Амброзиана, Милан

В Мантуе Рубенс уже обращался к обширной коллекции античного искусства, собранной Гонзага и включавшей в себя вазы, барельефы, камеи и бюсты, по большей части выставленные в великолепной галерее, которую оформил Джулио Романо. Здесь Рубенс положил начало гигантской сокровищнице образов и мотивов, которые он запомнил, запечатлел и неоднократно использовал в течение всей жизни[111]111

Значение этих копий для всего последующего творчества Рубенса подробно рассматривается в работе: Jaffé Michael. Rubens and Italy. Oxford, 1977.

[Закрыть]. Однако, сколь ни богаты были собрания Гонзага, поколение Рубенса единодушно сходилось на том, что ни один уважающий себя гуманист не может считать свое образование завершенным, пока не увидит своими глазами руины римской античности. Весной 1601 года Винченцо готовился к очередной, и последней, на сей раз хорватской, кампании против соединенных сил турок и венгров. Рубенс воспользовался благоприятным моментом и испросил у герцога позволение в его отсутствие побывать в Риме и заняться копированием римских памятников, прежде всего древних. Герцог не возражал, хотя и поставил ему условие непременно возвратиться в Мантую к началу пасхального карнавала 1602 года. Согласие Винченцо свидетельствует о том, что к этому времени Рубенс успел зарекомендовать себя как начинающий, но многообещающий автор картин на исторические сюжеты, и его постепенно стали воспринимать серьезно. В любом случае Винченцо сделал все, чтобы Рубенсу был оказан прием, достойный придворного живописца, «il mio pittore», и написал пользующемуся большим влиянием в конклаве кардиналу Монтальто, прося его о всяческой помощи и поддержке. Кардинал незамедлительно откликнулся чрезвычайно подробным и льстивым письмом, обещая, что живописец сможет им распоряжаться, и спрашивая, какую именно помощь ему угодно получить.

К концу июня 1601 года Рубенс уже добрался до Рима и, не теряя времени, принялся осматривать наиболее впечатляющие памятники Античности. У него не было причин пренебрегать тем, что избрал вкус большинства. В Ватикане он увидел статую страждущего Лаокоона, тщетно борющегося со змеями, которые обвивают его своими кольцами, и зарисовал его фигуру с нескольких точек зрения, словно предвидя, что впоследствии заимствует детали этой драмы для различных сюжетов: исполненный муки лик – для страстей Христовых, напряженный, изогнувшийся торс – для сцены бичевания. Некоторое время папский престол испытывал беспокойство, не зная, разрешать ли доступ к языческим скульптурам, которые могли как-то извратить официально одобренную иконографию. Но Рубенс, подобно многим своим современникам, без раздумий переносил античные образы на религиозные полотна, словно его творческое воображение заново освящало античный мрамор. За несколько лет до описываемых событий великие римские династии: Боргезе, Орсини, Чези – открыли свои частные коллекции для ученых исследователей и художников, и Рубенс с увлечением предался копированию, собрав множество рисунков для дальнейшего использования. Нетрудно вообразить Рубенса в садах кардинала Чези: летний вечер, в воздухе чувствуется благоухание тимьяна, Рубенс копирует присевшую на корточки Венеру, уже угадывая, как на его картине она предстанет обнаженной Сусанной, внезапно ощутившей на себе взоры старцев. Копировать античные мраморы было занятием одновременно ученым и соблазнительным. Теоретики искусства издавна рекомендовали его как способ постичь возвышенные идеи, воплощенные древними сначала в идеальном представлении о совершенном человеческом теле, а затем в камне. Однако графические работы Рубенса – это не попытки бесконечно повторять уроки древних. По-видимому, в нежной скромности Венеры Стыдливой или в грубой силе Геракла Фарнезе он видел квинтэссенцию основополагающих человеческих страстей, «affetti». Поэтому он совершенно органично переносил возведенные горе глаза Лаокоона на лик Христов для антверпенского «Воздвижения Креста», а массивным торсом Геракла Фарнезе награждал святого Христофора, также написанного для собора Антверпенской Богоматери. Для него они были явно не столько идеальными формами, сколько носителями и воплощением сильных чувств: воодушевления, восторга, пафоса. В своем трактате об античных статуях (дошедшем до нас только в пересказе критика XVIII века Роже де Пиля) Рубенс предостерегал от механического копирования: «Прежде всего избегайте превращать плоть в камень»[112]112

Prinz Wolfram. «The Four Philosophers» by Rubens and the Pseudo-Seneca in Seventeenth-Century Painting // Art Bulletin 55 (1973): 410–428.

[Закрыть].

Питер Пауль Рубенс. Портрет Филиппа Рубенса. Ок. 1610–1611. Дерево, масло. 68,5 × 53,5 см. Институт искусств, Детройт

Камень теплел, застывшее тело оживало, величие ощущало сострадание, восторг или скорбь благодаря подлинно рубенсовскому темпераменту, которым был наделен не только живописец, но и его брат Филипп, в конце 1601 года также пребывавший в Италии. Братские узы означали для них нечто большее, чем обыкновенные родственные чувства. Изначально привязанных друг к другу, их объединяло и сознание позорной семейной тайны, которую словно воплощали мрачный, согбенный под бременем вины отец и благочестивая, долготерпеливая мать. Несмотря на всю тщательно усвоенную утонченность манер и безупречность вкуса, братья не стеснялись выражать сильные чувства. «Скажу без утайки, дорогой брат, – писал Филипп Питеру Паулю, – что те, кто полагает, будто в силах изгнать из души своей все человеческие чувства, вещают вздор, подобно безумцам и глупцам, и обнаруживают черствость и жестокость. Долой апатию, что превращает живые создания в сталь, в камень, тверже даже того, коим обернулась Ниоба, продолжавшая и камнем источать слезы»[113]113

СR 1: 5–7.

[Закрыть]. А что же вызвало у них самые теплые чувства? У Филиппа – Питер Пауль, а у Питера Пауля – Филипп. «Более всего прочего, – это снова пишет Филипп в июле 1602 года, – люби во мне те братские чувства, что я к тебе испытываю»[114]114

Ibid. 62.

[Закрыть]. Даже там, где эта братская любовь украшалась перлами риторического самолюбования, она, без сомнения, была страстной. Братья долго пребывали в разлуке, пока Питер Пауль числился в учениках Отто ван Вена, а Филипп сначала служил секретарем у Ришардо в Брюсселе, а потом поступил в Лувенский университет, чтобы изучать философию у Юста Липсия. В мае 1601 года Питер Пауль, находясь в Мантуе, планировал путешествие в Рим. Филипп писал ему в необычайно страстном тоне, с современной точки зрения более уместном в послании к возлюбленной:

«Теперь, когда нас разделили страны, реки, горы, мое желание быть с тобою рядом только возросло. Не ведаю, что за безумные фантазии влекут нас к тому, чем овладеть мы не в силах, и заставляют нас жаждать сих предметов более, чем того, что может даровать нам судьба. Нынче, ощутив всплеск страстной привязанности, сердце мое устремилось к тебе чрез все границы и, взмыв выше горных вершин, понеслось к тебе, любимый, преисполнившись прежде неведомой нежности»[115]115

Ibid. 7.

[Закрыть].

В конце 1601 года «страны, реки, горы», которые обрекали братьев на мучительную разлуку, словно внезапно растаяли: Филипп наконец осуществил свое давнее желание увидеть Италию. Четыре года он проучился у Юста Липсия в Лувене и был для философа-гуманиста не просто запоминающимся лицом в университетской аудитории, а любимцем, пестуемым талантом, и потому получил право жить в доме учителя еще с четырьмя избранными дарованиями, вместе составлявшими «contubernium», семейство ученых. Филипп и его друзья помогали старому мудрецу готовить к печати издания Сенеки и Тацита и потому, вероятно, прониклись убеждением, что должны лично отправиться в Рим, дабы впитать учение стоиков там, где каждый упавший камень и обрушившаяся колонна оправдывали холодный стоический пессимизм. Даже многочисленные опасности, подстерегавшие странников на пути в Италию, стоило приветствовать, по мнению Липсия, ибо они могли научить молодого человека необходимой осторожности и умению рассчитывать только на собственные силы. Памятуя, сколь часто Липсий обсуждал с ним «Одиссею», Филипп, вослед этим занятиям, словно успокаивая встревоженного отца, написал философу латинские вирши, озаглавив их «Благодарственная песнь, сложенная по благополучном прибытии». В ней он выражал признательность учителю за то, что тот по коварным морским волнам привел его в надежную гавань и направил к «великолепию древней Италии»[116]116

Huemer Frances. Rubens and the Roman Circle. New York; London, 1996. Описание путешествия Филиппа Рубенса в Италию я в значительной мере заимствовал у доктора Хьюмер.

[Закрыть].

Филипп путешествовал не в одиночестве. Официально он считался наставником и компаньоном двоих младших учеников Липсия, Жана-Батиста Переза дю Барона и Гийома Ришардо, сына его бывшего работодателя Жана Ришардо. Рождество 1601 года они провели в Венеции, где царил столь жестокий мороз, что каналы покрылись льдом. Без сомнения, там они осмотрели все достопримечательности, «admiranda», перечисленные в составленных гуманистами описаниях путешествий. Однако, будучи серьезными последователями Липсия, они прибыли в Италию не просто как туристы, желающие полюбоваться памятниками культуры. Многие места, что особенно рекомендовал посетить Липсий, были знаменитыми средоточиями учености, а все трое намеревались увенчать свое обучение в Лувене степенью доктора права, полученной в одном из итальянских университетов. Сам Филипп выбрал Болонью, где в 1603 году ему, как некогда его отцу, присудили степень доктора канонического и гражданского права.

И только летом 1602 года братья наконец смогли воссоединиться, почти наверняка неподалеку от Мантуи, в Вероне, где Филипп также встретился со своим старым антверпенским другом и однокашником, еще одним учеником Липсия, Яном Воверием. В 1602 году Рубенс написал групповой портрет на фоне Понте ди Сан-Джорджо, моста Святого Георгия, и Мантуанских озер, на котором изобразил себя самого, своего брата, Воверия и еще двоих молодых людей, предположительно воспитанников Филиппа, – Гийома Ришардо и Переза дю Барона. Это единственный автопортрет, на котором Рубенс предпочел предстать перед зрителем в образе художника за работой, с палитрой в руке. Однако над этой картиной властвует дух Липсия, глубокого ученого и заботливого воспитателя; он не позировал для «мантуанского» группового портрета лично, ибо скончался в год его создания. Впрочем, эта картина – дань его памяти.

Обыкновенно это полотно именуют «Автопортретом с мантуанскими друзьями», и, хотя оно производит впечатление скорее умело поставленной театральной мизансцены, чем неожиданной встречи приятелей, оно все же в значительной мере свидетельствует о том, сколь много значило для Рубенса дружеское общение. Питер Пауль и Филипп принадлежали к поколению, высоко ценившему братство, товарищество, содружество, и с трудом могли вообразить жизнь ученого или художника, в которой нет места обществу живых и любознательных единомышленников. Поэтому не стоит думать, будто северяне одиноко блуждали меж заросших травой руин или вчитывались в старинные манускрипты при свете потрескивающей, медленно оплывающей свечи. Ко времени путешествия Рубенс бегло говорил на изысканном итальянском и в Риме с легкостью вошел в круги немецких и нидерландских молодых живописцев и ученых, работавших в библиотеках, коллекциях кардиналов и Ватикана. Многих из них кардиналы, приближенные папы Климента VIII, не просто терпели, но даже всячески привечали и опекали. В первый год пребывания Рубенса в Риме на костре был сожжен Джордано Бруно, а один из ближайших советников папы, кардинал Цезарь Бароний, историк Церкви и христианского мученичества, агиограф, стал покровительствовать нескольким молодым северянам, по его мнению с энтузиазмом объявившим новый Крестовый поход против еретиков. Впрочем, далеко не все фламандцы и немцы восторженно поддержали это начинание. Каспар Шоппе, протестант, принявший католичество и ныне заведующий Ватиканской типографией, с жаром неофита стал доносить властям на своих нестойких в вере соотечественников, вполне оправдав ожидания папского престола. Он неутомимо публиковал воинственные диатрибы против отступников, а в какой-то момент даже попытался убедить Рубенса сделаться подданным испанского короля! Напротив, Иоганн Фабер, папский ботаник и смотритель садов и огородов, где выращивались целебные травы, обладал более широкими взглядами, был куда более терпим и куда менее фанатичен, а его преданность Церкви не мешала ему поддерживать дружеские отношения с Галилеем. Помимо прочего, Фабер был профессором ботаники в бывшей alma mater Яна Рубенса, «Ла Сапиенца», и открыл музей естествознания в собственном доме, возле Пантеона. Кроме того, он написал множество ученых трудов о драконах, змеях (особо останавливаясь на свойствах ядов) и знаменитых римских попугаях, включая чудесную птицу, принадлежавшую некоему купцу, который подверг ее способность подражать человеческой речи весьма суровому испытанию, научив петь по-фламандски[117]117

Ibid. P. 7.

[Закрыть]. Подобные люди свободно вращались в папской курии, водили дружбу с прелатами и кардиналами, служили при них библиотекарями, давали высокопрофессиональные советы по поводу покупки резных камней, идентифицировали античные бюсты и советовали иезуитам и ораторианцам, каких живописцев и скульпторов нанять для украшения церквей и часовен.