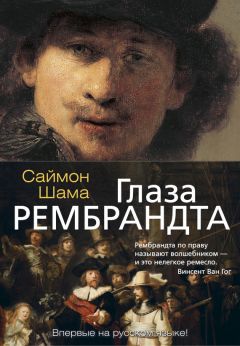

Читать книгу "Глаза Рембрандта"

Автор книги: Саймон Шама

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Питер Пауль Рубенс. Самсон и Далила. Ок. 1609. Дерево, масло. 185 × 205 см. Национальная галерея, Лондон

Самсон и Далила – не единственные возлюбленные, написанные Рубенсом в первый год брака. Но если ветхозаветная история в самых чувственных деталях повествует о роковых последствиях безудержной страсти, то «Автопортрет с Изабеллой Брант» можно воспринимать как полную ей противоположность, как аллегорию любви, которая нисколько не тяготится узами брака и даже счастлива ими. Хотя это неофициальный, не парадный портрет, внешние правила приличия, которым подчиняется жанр супружеского портрета, вполне соблюдены. Изабелла сидит на земле, ниже Питера Пауля, и вся ее поза говорит о послушании и смирении, а они столь пристали добродетельной супруге. Ее правая рука лежит на манжете его рукава, и жест этот выглядит неформальной версией «dextrarum iunctio», «соединения рук». Еще в Античности оно символизировало священный и нерасторжимый брачный союз, а в католической Фландрии и в протестантской Голландии украшало бесчисленные обручальные кольца, изготовляемые на заказ «венчальные монеты» и медали, а также множество других памятных предметов[163]163

Jongh E. de. Portretten van echt en trouw: Huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw. Zwolle; Haarlem, 1986. P. 155–156.

[Закрыть]. Даже жимолость, осеняющую их и скрывающую под пологом своих ветвей, можно воспринимать как некий вариант виноградной лозы, в сборниках нравоучительных эмблем того времени неизменно обвивающейся вокруг мощного ствола дуба или вяза, который был призван изображать супруга. Однако Питер Пауль – не только надежная опора Изабеллы, но и ее храбрый рыцарь, «dappere ridder»; не случайно его левая рука охватывает изящно выкованный эфес шпаги жестом, приличествующим рыцарю, который защищает свою даму. Не столь важно, что Рубенс еще не был посвящен в рыцари, а значит, не имел права носить шпагу: его отец и другие адвокаты давным-давно постановили, что семьи юристов можно приравнять к дворянским, а Рубенс только распространил это допущение на придворных художников[164]164

Об атрибутах, с которыми изображал себя Рубенс, см.: Filipczak Zirka. Picturing Art in Antwerp, 1550–1700. Princeton, 1987. P. 99.

[Закрыть].

Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с Изабеллой Брант. Ок. 1610. Холст, масло. 174 × 132 см. Старая Пинакотека, Мюнхен

Задумывая ту или иную картину, Рубенс для начала тщательно просматривал свои неиссякаемые сокровищницы, архивы визуальных и текстуальных образов, в поисках облика, ассоциаций, поз, жестов, деталей. Однако он не ограничивался этой стадией работы. За нею следовала другая, на которой Рубенс «оживлял» эти визуальные условности, облекая их плотью и кровью и придавая им естественность. На этом пути он продвинулся уже достаточно далеко, создавая генуэзские портреты, а автопортрет с Изабеллой в конечном счете замечателен не столько тем, как в нем механически повторяются традиционные клише, сколько тем, как он нарушает их, незаметно размывая их границы. Прежде супружеские портреты часто писались на фоне Эдемского сада, а их скрытое послание заключалось в том, что христианский брак искупает грех Адама и Евы. Однако Рубенс словно воссоздал для себя и Изабеллы невинность Эдемского сада до грехопадения. На двойном портрете Эдем сведен к беседке, укрывающей влюбленных, но в нем отсутствуют привычные атрибуты ренессансного сада Венеры, все эти перголы, фонтаны, лабиринты, а вместе с тем и негативные коннотации, присущие этому типу заколдованного царства. Вместо этого Рубенс помещает себя и Изабеллу в некое подобие естественного, «неприрученного» сада. Под ногами у них простирается ковер из мятлика и папоротника, над головой переплелись ветви дикой жимолости. На фоне темной листвы выделяются кудрявые пестики и тычинки, их кончики ярко освещены, они словно излучают сияние, зримый эквивалент не ощутимого зрителем густого сладостного аромата, которым напоен сельский воздух. Цветочный мотив подхватывает сначала узор на расшитом корсете Изабеллы, потом золотистая отделка ее юбки и, наконец, ступня ее мужа, вокруг которой подол Изабеллы обвился, как лепесток. Достоинство изображенных на этом двойном портрете сочетается с игривостью: девический кружевной чепчик Изабеллы скрывает ее кудри, однако поверх него она носит соломенную шляпу с дерзко отогнутыми полями; щегольские, горчичного цвета чулки ее мужа изящно оттеняет едва заметная золотистая подвязка; Изабелле пришлась по вкусу ее новая жизнь, не зря же она лукаво улыбается одними уголками губ и глазами. Поза Питера Пауля свидетельствует о том, что уроки Италии не прошли для него даром. Он предстает воплощением того, что итальянцы именовали sprezzatura, – умения властвовать и заставлять себе подчиняться без вульгарного ухарства, он есть само достоинство, смягчаемое и увенчанное изящной непринужденностью. Блеск его шелкового камзола свидетельствует о его светских успехах, четко очерченная челюсть выдает серьезность его намерений. Всей его фигуре присущ простительный оттенок самолюбования; достаточно обратить внимание на то, как выглядывает шея из отворотов отложного кружевного воротника, и это в то время, пока в консервативном Антверпене большинство еще сохраняло верность старинным брыжам[165]165

В качестве сравнения можно использовать написанный Рубенсом примерно в то же время прекрасный портрет его друга Яна Брейгеля в кругу семьи, хранящийся сейчас в Институте Куртолда в Лондоне. Ян Брейгель и его близкие запечатлены в куда более консервативных одеяниях, приличествующих почтенным бюргерам, а сам Ян щеголяет в старомодных брыжах.

[Закрыть].

Это полотно настолько внушительно, что его можно воспринимать как своего рода алтарный образ в храме супружества. Однако главный композиционный прием, лежащий в ее основе, – это извивы латинской буквы «S». Она начинается на макушке супруга, сбегает по его плечу и правой руке, проходит через соединенные руки Питера Пауля и Изабеллы, пересекает грудь супруги, повторяет очертания ее левой руки и теряется в складках ее пурпурной юбки. Они навсегда связывают Питера Пауля и Изабеллу изящными, но нерасторжимыми узами.

II. Тюльпаны

Двадцать первого марта 1611 года в церкви Святого Андрея крестили первого ребенка Изабеллы и Питера Пауля, девочку, нареченную в честь прабабушки Кларой Сереной. Пять месяцев спустя, 28 августа, умер дядя и крестный отец малышки. Он был погребен в аббатской церкви Святого Михаила, где за три года до того похоронил свою мать Марию[166]166

Сама Клара Серена прожила всего двенадцать лет и скончалась в 1623 г.

[Закрыть].

Что чувствует человек, потерявший лучшего друга? Что чувствует человек, потерявший в лице лучшего друга одновременно и брата, особенно если брат и новорожденная дочь – это все, что осталось от его семьи, некогда насчитывавшей девятерых? Историки не устают повторять, что об этом мы можем только догадываться, что скорбь XVII века мы в силах разделить не более, чем погребальные ритуалы Древнего Шумера, что вездесущая чума и дизентерия поневоле заставляли ожесточиться и огрубеть сердцем. Историки предупреждают нас, что внезапная кончина близкого человека, которая сегодня повергла бы нас в глубокую печаль, воспринималась нашими предками как непререкаемая воля Провидения. Разумеется, отчасти они правы, когда предостерегают нас от того, чтобы наделять собственными чувствами культуры, еще ничего не ведающие о восторгах и муках романтической души. Впрочем, иногда они ошибаются, пеняя нам за то, что мы потрясенно узнаем собственную боль в муках предков, отделяемых от нас целыми веками. В конце концов, историки преследуют свои корыстные цели, настаивая, что прошлое-де – чужая, далекая страна, а им принадлежит монополия на перевод с ее незнакомых нам языков. Но иногда необходимости в таком переводе нет. Бывает, что, несмотря на все культурные различия, наш отклик оказывается непосредственным и эмоциональным, и мы вполне можем вообразить себя на месте скорбящих любой эпохи, любого столетия.

Питер Пауль Рубенс. Портрет Изабеллы Брант. Ок. 1622. Бумага, итальянский карандаш, сангина, белила. 38,1 × 29,2 см. Британский музей, Лондон

Значит, мы в состоянии понять, что чувствовал Рубенс, когда летом 1626 года Изабелла Брант умерла тридцати пяти лет от роду, возможно от холеры, эпидемия которой, начавшаяся в Антверпене за год до этого, как раз шла на убыль. Соблюдая декорум, друг Рубенса, француз Пьер Дюпюи, послал живописцу письмо с обычными утешениями скорбящему вдовцу, советуя ему смиренно принять волю Господню, пути коего неисповедимы, и уповать на то, что время исцелит его рану. Поскольку Рубенс прекрасно знал и как будто разделял философские взгляды стоиков, казалось бы, он должен был принять эти утешения с христианским фатализмом. Но он повел себя совершенно иначе. Поблагодарив Дюпюи за напоминания «о неумолимости судьбы, что пренебрегает нашими страстями и, будучи проявлением Высшей воли, не обязана давать нам отчет в своих поступках», а также за «надежду, что время излечит боль», он продолжал: «Полагаю, Ваши утешения помогут мне в том, где оказались бессильными доводы разума. Не стану уверять, будто мне по силам достичь стоического хладнокровия и самообладания. Я не верю, что глубокая, теплая и дружественная привязанность не пристала человеку и что можно быть совершенно безразличным ко всему на свете… Воистину, я утратил прекрасную спутницу жизни, которую нельзя было не любить, хотя бы по той причине, что она была совершенно лишена пороков, обыкновенно свойственных ее полу. Ей были нисколько не свойственны капризы или женские слабости; напротив, она была исполнена доброты и неизменно честна. А потому за свои добродетели она была всеми любима при жизни и горько оплакиваема после смерти. Подобная утрата не может не вызвать глубокой скорби. Несомненно, я должен уповать на то, что Забвение, дитя Времени, исцелит меня от мук. Однако едва я вспоминаю о женщине, которую любил и лелеял всю нашу совместную жизнь, как меня охватывает печаль. Возможно, я предприму какое-нибудь путешествие, просто чтобы удалиться от множества вещей, напоминающих мне о покойной и заново переполняющих мою душу скорбью»[167]167

Письмо Рубенса к Дюпюи от 15 июля 1626 г., LPPR 135–136.

[Закрыть].

Не осталось ни одного письма, из которого явствовало бы, что в душе Рубенса точно так же боролись стремление сохранить философическое самообладание и глубокая скорбь, когда он узнал о смерти брата. Однако, учитывая их привязанность, их внутреннюю близость, нет оснований думать, что Рубенс не был убит горем. Филипп умер в возрасте всего тридцати шести лет, в расцвете своих дарований и способностей, обласканный судьбой; подобно тестю Рубенса Яну Бранту, он занимал чрезвычайно престижный и важный пост одного из четырех секретарей городского совета. Хотя он отверг ученую карьеру в Лувене, Филипп по-прежнему уделял много времени науке; он издавал античные тексты и совершенствовал труд, начатый им в соавторстве с Питером Паулем еще в Риме. Перед ним открывалось поприще высокообразованного патриция, идеально сочетающее жизнь деятельную и жизнь созерцательную.

Впрочем, нам известно одно свидетельство скорби, в котором Рубенс все-таки увековечил память брата. Но это не письменный документ, а так называемая картина «Четыре философа», ныне находящаяся в палаццо Питти и почти наверняка написанная в 1611–1612 годах. Приступая к работе, Рубенс явно задумывал нечто большее, чем простой групповой портрет: в пользу подобного предположения говорят не только размеры картины. Куда более значимо, что Рубенс объединяет в ее пространстве живых (Питера Пауля слева и Яна Воверия справа) и мертвых (Филиппа с пером в руке и его учителя Липсия, властным жестом указывающего на какое-то место в раскрытой перед ним книге). Хотя ни один из персонажей не смотрит прямо на своих соседей, это произведение все же можно счесть некоей беседой обитателей посюстороннего мира с уже ушедшими, неопровержимым свидетельством их интеллектуальной и духовной общности. Их родство провозглашают тюльпаны, ведь не случайно закрытые бутоны, символизирующие покойных, и распустившиеся цветы, аллегорически представляющие живых, стоят в одной стеклянной вазе. Одновременно эта яркая, красочная деталь служит напоминанием об одном из величайших достижений Липсия – об основанном им в Лейдене ботаническом саде, непосредственном предшественнике университетского ботанического сада. В трактате «De Constantia» («О постоянстве») Липсий сам писал о карликовом дикорастущем тюльпане вида Tulipa tulipae. Этот вид тюльпана, по преданию, привез из Персии или Турции посланник императора Фердинанда Габсбурга Гислен де Бусбеке, фламандец, хорошо знакомый изображенным на портрете, и в конце концов скрестил с другими видами в Лейдене еще один переселившийся туда фламандец, наиученейший из нидерландских ботаников Карл Клузиус[168]168

За подробную информацию о собственном саде Липсия я хотел бы сердечно поблагодарить доктора Клодию Свон, в диссертации которой, защищенной в Колумбийском университете в 1997 г. и посвященной Жаку де Гейну и изображению флоры и фауны в нидерландском искусстве ок. 1600 г. (Dr. Claudia Swan. «Jacques De Gheyn and the Representation of the Natural World in the Netherlands ca. 1600»), детально обсуждаются занятия Липсия и Клузиуса ботаникой. На картине Жака де Гейна в жанре «vanitas», ныне снискавшей славу и хранящейся в музее Метрополитен в Нью-Йорке, тюльпан предстает как некий смысловой центр, эмблема одновременно бренности и памяти. По поводу Липсия и его влияния на творчество Рубенса см. работу Марка Морфорда: Morford Mark. Stoics and Neostoics: Rubens and the Circle of Lipsius. Princeton, 1991.

[Закрыть]. Тюльпаны, поставленные в нише рядом с бюстом Сенеки, словно бы задают смысловую тональность картины. Бессмертие отказывает смерти в ее праве, не позволяет ей расторгнуть узы дружества и за могилой, подтверждая, что братья и друзья, наставники и ученики, идеалы классической древности и их современные ревнители, а также, не в последнюю очередь, любители тюльпанов неразлучны, несмотря ни на что.

Прошлое властно вторгается в настоящее, судя хотя бы по пейзажу, который открывается меж классическими колоннами, обрамляющими портретную группу. Во времена Рубенса Палатинский холм с церковью Сан-Теодоро (Святого Теодора), изображенный на картине от Капитолия, считался местом основания Рима; там, по легенде, волчица вскормила Ромула и Рема. С Палатинским холмом братьев Рубенс связывали и личные воспоминания: здесь они запечатлевали в своих блокнотах и тетрадях овеянные славой римские древности. Эти четверо гуманистов были в равной мере взращены и воспитаны римской культурой, а еще их соединяли узы памяти, различимые в многочисленных деталях картины. Преданность Питера Пауля брату символизирует одна подробность из мира природы – клематис, вьющийся по колонне над головой Филиппа. Филипп, в свою очередь, указывает пером на сочинения своего учителя Липсия, а Липсий почти касается левой рукой правой руки Воверия, которого назначил своим душеприказчиком.

Череда взаимосвязей на этом не обрывается. Филипп помогал хворающему Липсию завершить грандиозное издание трудов Сенеки, а в своей поэме, включенной в книгу «Electorum Libri II» (которую проиллюстрировал Питер Пауль), вообразил, как бюст римского стоика оживает и из-за плеча Липсия взирает на ученого за работой. Более того, он имел в виду вполне конкретный бюст, неверно идентифицированный итальянским гуманистом Фульвио Орсини как голова Сенеки; по всей вероятности, Питеру Паулю живописное изображение Псевдо-Сенеки было знакомо еще до отъезда в Италию в 1600 году. Впрочем, в Риме он увидел в палаццо Фарнезе и оригинал и был столь растроган им, что запечатлел его в разных ракурсах в целом цикле рисунков. Возвращаясь в 1608 году в Антверпен, он взял с собою его копию; именно она стоит в нише на портрете четырех философов, рядом с тюльпанами, данью памяти ушедших, воссоздавая еще одно звено цепи, соединяющей древность, недавнее прошлое и последующие поколения. Бюст Псевдо-Сенеки в качестве подобного звена кажется тем более убедительным, что в Сенеке издавна было принято видеть философа, утомленного трудами на поприще общественного служения, а также внутренней борьбой, которую он вел, стремясь примирить свои обязанности перед императором с долгом совести и долгом по отношению к ученикам. (Изможденный лик Псевдо-Сенеки, его благородное чело и запавшие щеки как нельзя лучше соответствуют этому вымышленному образу.) Липсия также воспринимали не только как издателя, но и как последователя Сенеки, ведь на долю ему выпала та же дилемма: возможно ли сочетать повиновение существующей власти с честностью перед самим собой? – и она едва его не сокрушила. Картина прославляет Липсия как воплощение философа серебряного века римской культуры: недаром он словно изрекает истины для вечности, подобно Сенеке, который, согласно античным источникам, продолжал наставлять учеников, даже по приказу Нерона вскрыв себе вены и истекая кровью.

Питер Пауль Рубенс. Автопортрет с Юстом Липсием, Филиппом Рубенсом и Яном Воверием («Четыре философа»). Ок. 1611–1612. Дерево, масло. 167 × 143 см. Палаццо Питти, Флоренция

Именно такую «Смерть Сенеки» Рубенс написал за два года до «Четырех философов». Это еще один опыт Рубенса в изучении жестокости и тщания. Лекарь, который, по свидетельству Тацита, всячески противился указаниям философа, на картине старательно выполняет свою тяжкую обязанность, затягивая жгут и одновременно сжимая правой рукой нож, только что вскрывший артерию мудреца. Из раны яркая, выписанная с детальной точностью струйка крови брызжет в золотой таз, сравнимый размерами с небольшой ванной. Справа от Сенеки его ученик, с пером и чернильницей в руках, завороженно приоткрыв рот, внимает ему, ловя каждое слово и будто запечатлевая услышанное кровью философа. Как и в случае со всеми шедеврами Рубенса этого периода, картина изобилует конкретными, осязаемыми, достойными натюрморта деталями, вроде тетради, которую молодой человек, пишущий на колене, для удобства сложил пополам. Они подмечены настолько точно, что превращают нравоучительную визуальную проповедь в глубоко человеческую драму. Воины, посланные Нероном, ничем не напоминают классических статистов, скорее они – поседевшие в походах ветераны, однако они невольно склоняются пред силой истины, исходящей из уст философа и освящающей его последние мгновения. Параллели со страстями Христовыми очевидны и едва ли не граничат со святотатством: на мученике – набедренная повязка, повторяющая традиционный иконографический атрибут «Ecce Homo» и «Мужа скорбей», внезапное, исполненное восторга обращение копьеносца приводит на память сотника Лонгина, уверовавшего, как только пронзил бок Христа. Лицо одного из воинов буквально излучает какой-то внутренний свет, свидетельствующий об обретении истины и напоминающий сцены Распятия[169]169

Моделью для фигуры Сенеки на мюнхенской картине послужила античная статуя, которую Рубенс зарисовал в Риме и которая впоследствии стала известна в искусствоведении как «Рыбак-африканец». См. работу Марьон ван дер Мёйлен: Meulen Marjon van der. Rubens: Copies after the Antique. Antwerp; London, 1994. Vol. 2. P. 34–40.

[Закрыть].

Если Сенеку можно считать отцом стоической веры, то Липсия – его верным апостолом. Поэтому нельзя исключать, что на обсуждаемом групповом портрете он указывает на текст, которым особенно прославился в Европе, то есть на трактат о постоянстве, опубликованный в 1584 году в Лейдене. Скептически настроенные критики его взглядов не уставали насмешничать, что вот-де какова смелость человека, профессорствовавшего поочередно в кальвинистском университете Лейдена, в лютеранском университете Йены и католическом университете Лувена, и он еще дерзает наставлять других в добродетели постоянства! Однако в глазах страстных поклонников Липсия переменчив и неверен был мир, а не их учитель, и Рубенсу удается наделить философа честностью и прямотой, в точности передав его изможденное лицо, высокое чело неподкупного мыслителя и отороченный леопардовым мехом плащ, который он обыкновенно носил и который завещал коллегии в Галле. И наконец, на картине, в кругу ревностных поклонников Юста Липсия, появляется еще один персонаж, пожалуй более всех преданный его памяти: это охотничий пес, который сидит, положив лапу на колено Воверия, словно побуждая его скорее покориться воле покойного и сделаться его душеприказчиком. Не стоит и упоминать о том, что философ написал ученый трактат о собаках, восхваляя их верность и преданность, а также силу и, в сравнении с другими животными, незаурядный ум. На протяжении всей жизни он держал собак, и, судя по оставленным им описаниям, на групповом портрете изображен Мопс, который после безвременной гибели Сапфира в котле с кипятком унаследовал завидное место «первого пса» стоика, предмет вожделения многих других собак. А всякий, кто столь же хорошо разбирался в деталях античных саркофагов, как Рубенс, наверняка знал об обычае помещать рядом с изваянием покойного статую его любимой собаки, дабы пес сопровождал умершего хозяина в загробный мир.

Питер Пауль Рубенс. Смерть Сенеки. Ок. 1608. Дерево, масло. 181 × 152 см. Старая Пинакотека, Мюнхен

В противоположном от Мопса углу расположился сам живописец, посредник между прошлым и настоящим. Сейчас он кажется значительно старше того блестящего денди, что укрывался под пологом жимолости вместе со своей юной женой. Теперь его манеры исполнены серьезности и чувства собственного достоинства, он носит уже более пышные усы и бороду, как приличествует человеку зрелого возраста, его каштановые кудри поредели, обнажив высокий лоб мыслителя и сделав его похожим одновременно на брата, учителя и философа в каменной нише. Рубенс еще раз создал группу, объединенную некоей композиционной линией, извивы и изгибы которой, подобно золотой цепи, оплетают всех персонажей, подчеркивая диагональ от головы собаки к голове художника. Это сообщество единомышленников, друзей, которых не в силах разлучить даже смерть, однако они не замыкаются в себе. Их взоры устремлены не на стол, а на нас и в вечность, и взирают они так, словно готовы сообщить нам нечто важное. Не случайно братья Рубенс облачены в одинаковые черные одеяния, точно объединяющие их в стремлении передать что-то потомкам. А в живых из этих двоих остался художник, именно он производит впечатление более уверенного в себе человека, он стоит, властным жестом отставив локоть, подобно аристократу или воину. С точки зрения композиции и соблюдения декорума он занимает весьма скромное место в заднем ряду. Но именно он приковывает к себе наши взгляды и осознает это.

III. Бремя веры

Не отдавая себе отчета в том, что совершает почти святотатство, купец Ян ле Гранд, рекомендуя заказать главный алтарь бенедиктинского аббатства города Синт-Виноксберген именно Рубенсу, не преминул описать его как «бога живописи»[170]170

Glen Thomas L. Rubens and the Counter-Reformation: Studies in His Religious Paintings Between 1609 and 1620. Garland: Ph. D., Reprints, 1977. P. 19; см. также: Rubens: The Antwerp Altarpieces / Ed. John Rupert Martin. New York, 1969.

[Закрыть]. Этот панегирик он произнес в марте 1611-го, спустя каких-нибудь два с половиной года после возвращения Рубенса в Антверпен. Однако он действительно уже чем-то напоминал олимпийца, небожителя, и являл собою чудо учености, вдохновенного таланта и светскости. Впрочем, эти черты не подвигли бы набожных католиков Фландрии и Брабанта дать ему заказы, если бы Рубенс не продемонстрировал глубокое понимание того, как именно можно нести Евангелие простым людям. Несмотря на его патрицианские манеры, вера Рубенса сохранила в себе плебейское начало. Иоганн Молан, Федерико Борромео, отец Палеотти и другие религиозные деятели Контрреформации, желавшие создать с помощью живописных образов «Biblia Pauperum», Библию для бедных и неграмотных, ясно давали понять, что именно требуется от художников. Во-первых, наглядному Священному Писанию полагалось быть простым и доступным, даже в глазах человека неученого, а отнюдь не изобиловать темными аллюзиями и таинственными образами. Любому жесту и любой гримасе надлежало немедленно давать объяснение. Загадки не приветствовались. Во-вторых, полотна на религиозные темы следовало писать в самом что ни на есть реалистическом стиле, так чтобы Священная история представала не далеким прошлым чужеземной страны, но близкой и осязаемой и напоминала простому, необразованному зрителю его собственную жизнь. И наконец, подобные картины должны были властно взывать к чувствам верующих, избавлять от малейших сомнений и подвигать их к экстатическому растворению во Христе и Его Церкви.

Быстрее, чем его нидерландские предшественники и современники, Рубенс приобрел репутацию живописца, всецело отвечающего этим критериям. В итоге между 1609 и 1620 годом он написал не менее шестидесяти трех алтарных картин: двадцать две для церквей и часовен Антверпена, десять – для Брюсселя, три – для Лилля, Мехелена и Турне и еще какое-то количество для церквей Франции и Германии[171]171

Ibid. P. 20.

[Закрыть]. И ни в одной из них он не прибегал к готовым клише, не пользовался живописными штампами и не выдавал по первому слову заказчика стандартные мученичества, словно сошедшие с конвейера. Напротив, и в Италии, и впоследствии во Фландрии Рубенс чрезвычайно внимательно относился к архитектуре конкретной церкви, к ее местным традициям и покоящимся в ней мощам, к особым интересам и богословским предпочтениям богатых и щедрых ее прихожан и ко всем элементам, собирая которые воедино создавал гармоничное, продуманное зрелище, совершенную, всеобъемлющую визуальную драму на священный сюжет.

Нигде эти черты не проявились столь ярко, как в его первом неоспоримом шедевре «Воздвижение Креста», написанном для церкви Святой Вальбурги. Это была не просто одна из многочисленных приходских церквей Антверпена. Она располагалась неподалеку от гавани, вблизи дома Яна Бранта на Клостерстрат, где Питер Пауль и Изабелла еще жили в 1610 году. Кроме того, она считалась одной из старейших церквей города, а ее прихожанами были рыбаки, моряки и шкиперы, облюбовавшие узкие мощеные переулки, отходящие от набережной Шельды. А освятили ее в честь святой Вальбурги Уэссекской, которая во время своего бегства из Англии в Германию чудесным образом усмирила морскую бурю и потому сделалась святой покровительницей мореплавателей, особенно страдавших от штормов на Северном море. Согласно местному преданию, святая Вальбурга упокоилась в склепе той антверпенской церкви, где многие годы провела в молитвах и постах. Первоначально эта церковь представляла собой всего-навсего примитивную по архитектуре часовню, однако в конце XV века ее площадь увеличили, пристроив два нефа. В начале XVI века собрались было расширить клирос, однако, поскольку места на тесных улочках непосредственно за церковью не оказалось, пришлось ограничиться дополнительной конструкцией на переднем фасаде, нависающей над переулком и напоминающей встроенную в здание корму фламандского грузового судна. Впрочем, в культуре, где церковь метафорически уподоблялась кораблю, это было вполне уместно[172]172

Церковь Святой Вальбурги и написанная для нее картина подробно обсуждаются в работе: Hulst Roger d’, Baudouin Fransetal. De kruisoprichting van Pieter Paul Rubens. Bruges; Brussels, 1992. Само фламандско-голландское слово «schip» до сих пор используется для обозначения и судна, и церковного нефа, однако существует и давняя, восходящая к Средневековью традиция, согласно которой церковь уподобляют кораблю.

[Закрыть].

Рубенс тотчас понял, что может использовать эту архитектурную нелепость для придания интерьеру церкви яркого, поистине театрального облика. Как явствует из описания внутреннего убранства церкви Святой Вальбурги, составленного Антоном Герингом, главный алтарь в ней после всех преобразований разместился очень высоко, к нему вела лестница из девятнадцати ступеней. Поэтому Рубенс решил обыграть сходство клироса со сценой, выбрав для своего триптиха подчеркнуто вертикальный формат, а в качестве сюжета – эпизод страстей, являющий квинтэссенцию возвышения, вознесения: Воздвижение Креста. Этот сюжет редко встречался в нидерландском искусстве, однако сам Рубенс уже использовал его в одной из боковых, размещающихся в церковных приделах панелей «Святой Елены» в церкви Санта-Кроче ин Джерусалемме. Основой для этой ранней версии сюжета послужила Рубенсу гравюра «Воздвижение Креста», выполненная Иеронимом Вириксом и иллюстрирующая наиболее авторитетный контрреформистский трактат о священных образах, автором которого был испанский иезуит Херонимо Надаль. Однако гравюра Вирикса и указания Надаля лишь дали размышлениям Рубенса своеобразный импульс. Обдумывая композицию будущей картины, Рубенс пришел к выводу, что самое важное – «вписать» ее в это странное, вертикально ориентированное пространство, возвышенное и величественное. Почему бы не создать трагический образ, запечатлевающий одновременно физический подъем креста и миг духовного подъема, так чтобы взор созерцателя скользил по телу Спасителя к Его очам, в муке и мольбе возведенным горе, к Отцу Небесному, образ которого, располагающийся над картиной, будет словно венчать собою всю композицию?

Возможно, памятуя о неудаче в церкви Санта-Мария ин Валличелла, Рубенс решил работать прямо на месте, что было для него совершенно нехарактерно. Чтобы художнику не мешали церковные службы, один из местных капитанов одолжил ему целый корабельный парус, а ватага матросов помогла натянуть его вокруг мольберта и над клиросом, превратив это пространство в подобие закрытого шатра, недоступного взглядам любопытствующих прихожан[173]173

Ibid. P. 53.

[Закрыть]. Под покровом парусины Рубенсу пришла в голову интересная мысль – выбрать в качестве одного из сюжетов для пределлы морской пейзаж с чудом святой Вальбурги, спасающей свой корабль во время бури; он создаст небольшую картину, своего рода гимн буйству стихий, которая впоследствии послужит Рембрандту моделью для «Христа, усмиряющего бурю на море Галилейском»[174]174

Картина Рембрандта, одна из наиболее очевидных его вариаций на рубенсовский сюжет, была в 1990 г. похищена из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне и до сих пор не найдена.

[Закрыть].

В отличие от итальянских заказов, сейчас Рубенс мог позволить себе некоторые вольности в изображении персонажей, поскольку был уверен, что богатые и щедрые покровители окажут ему безусловную поддержку. Церковным старостой в церкви Святой Вальбурги числился Корнелис ван дер Гест, подобно приемному деду Рубенса, богатый торговец специями, обитатель квартала, в котором располагалась церковь, и, самое важное, один из наиболее честолюбивых и страстных антверпенских коллекционеров и ценителей искусства. Впоследствии Рубенс говорил о Гесте как «одном из старинных своих друзей» и давал понять, что он «всячески содействовал получению этого заказа».

По обыкновению, Рубенс всецело погрузился в работу, демонстрируя потрясающее сочетание быстроты и импульсивности со склонностью к продуманным экспериментам. Он подготовил предварительные эскизы мелом и пером, а персонажей заимствовал из своих прежних работ, в особенности из картин, написанных для Санта-Кроче ин Джерусалемме, однако словно вдохнув в них новую жизнь. Возведение нового главного алтаря завершилось в начале 1610 года, а к июню Рубенс выполнил достаточно эскизов, которые давали исчерпывающее представление о различных деталях картины и потому вполне удовлетворили церковных старост. В начале июня контракт был подписан, и в честь сего знаменательного события – в Антверпене иначе и быть не могло! – устроен пир в закрытом кабинете постоялого двора «Маленькая Зеландия». У Рубенса были все основания для веселья, ведь за работу ему обещали две тысячи шестьсот гульденов[175]175

Это было вполне щедрое, но не безумное вознаграждение. Филипчак в своей работе (Filipczak. Picturing Art. P. 78) указывает, что гонорары, выплаченные за «Воздвижение Креста» и за «Снятие с креста», с учетом инфляции примерно соответствуют суммам, назначавшимся за подобные работы в прошлом, например Франсу Флорису.

[Закрыть]. Уже предварительный набросок маслом свидетельствует, что в творчестве Рубенса происходит революционный перелом. Даже в консервативной Фландрии триптихи решительно вышли из моды. Может быть, Рубенс с ван дер Гестом сознательно намеревались возродить архаичную художественную форму, дабы подчеркнуть легендарную древность святой Вальбурги, подобно тому как Рубенс включил изображение руин имперского Рима, лежащих под Санта-Кроче ин Джерусалемме, в запрестольный образ, написанный для этой церкви. Одновременно он стремился объединить три панели триптиха так, чтобы они составили целостную, всеобъемлющую сцену. На боковых створках он задумал разместить отдельные сюжеты: на левой – скорбящих Марий и евангелиста Иоанна, на правой – римских центурионов и всадников, – но их жесты, их мимику, их взоры сосредоточить на Воздвижении Креста, тем самым воссоздавая единое целое с эпизодом страстей.

Гениальный замысел Рубенса заметен уже на стадии подготовительного этюда. Рубенс догадался, что все величие жертвы Христовой можно запечатлеть телесно и зримо, если возложить ее мучительное бремя на плечи тех самых грешников, ради которых она совершается, то есть палачей, пытающихся поднять крест. Разве не проще будет прихожанам, особенно из числа моряков, складских рабочих и докеров, отождествить себя с занятыми тяжким трудом грешниками, чем с самим Спасителем, не в последнюю очередь потому, что крест они поднимают с таким же усилием, как матросы – грот? Поэтому тело Христово, неподвижное и излучающее сияние, его взор, покорно обращенный к Отцу Небесному, должны были составлять контраст грубому физическому труду запыленных, грязных, вспотевших его мучителей. Рубенсу снова удалось передать удивительное сочетание насилия и покоя. Для этого он созвал свою привычную команду полуобнаженных, мускулистых борцов, гладиаторов, атлетов и акробатов из углов своих прежних картин: «Крещение» и «Поклонение волхвов» – и привел в центр сцены, тщательно выписав их смуглую кожу, покрытые по́том торсы и наморщенные от напряжения лбы.