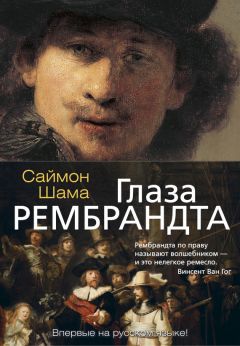

Читать книгу "Глаза Рембрандта"

Автор книги: Саймон Шама

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Питер Пауль Рубенс. Портрет Вероники Спинола-Дориа (фрагмент). Ок. 1607. Холст, масло. 225 × 138 см. Государственное художественное собрание, Карлсруэ

Проблема была понятна и самим ораторианцам, однако по условиям договора они должны были получить от Рубенса картину. Уверенный, что найдет для своего полотна более подходящее место, Рубенс с готовностью согласился заменить его неким вариантом, на сей раз написанным на шиферной доске, материале, не боящемся световых бликов. Однако серый камень словно заразил блеклостью и тусклостью всю картину, ведь Рубенс от спешки, уныния или раздражения стал и дальше дробить ее на элементы, которые в первом варианте, объединенные блестящей композицией, вызывали чудесный эффект соприсутствия мира земного и Царствия Небесного. Вместо одного произведения, представляющего собой единое законченное целое, у него получились три самостоятельные, хотя и взаимосвязанные картины. Святые, что в первом варианте окружали центральную фигуру святого Григория, ныне были поделены по обеим сторонам апсиды на две группы, наподобие геральдических щитоносцев или донаторов. Григорий, на сей раз не облаченный в роскошный белый шелк, стоит с Мавром и Папианом с одной стороны. Домициллу, уже не в пышных, под стать императрице, а в значительно более скромных одеяниях, сопровождают евнухи, и всем им Рубенс придал куда более величавый и властный облик. И, словно оправдываясь в обвинениях, что в прежнем варианте картины Деву Марию якобы затмевают святые – ревнители ее культа, Рубенс на сей раз сделал эмоциональным центром Марию с Младенцем Иисусом, поддерживаемых сонмами херувимов и парящих над облачным амфитеатром ангелов, которые служат своего рода посредниками в деле поклонения. Именно такую картину и можно увидеть сегодня в Кьеза Нуова: она достойно решает поставленную заказчиками задачу, но совершенно лишена того сочетания чувственного и визионерского начала, которое делало оригинальную версию неповторимой и незабываемой.

Питер Пауль Рубенс. Мадонна с Младенцем в окружении ангелов (Мадонна делла Валличелла). 1608. Шиферная доска, масло. 425 × 250 см. Церковь Санта-Мария ин Валличелла, Рим

Теперь у Рубенса оставался лишний запрестольный образ, для которого требовалось найти покупателя, и ни копейки денег. Кардинал Серра уже заплатил ему около трехсот шестидесяти крон в счет условленного гонорара в восемьсот, однако, ожидая выплаты остатка, Рубенс потратил на текущие расходы двести. Впрочем, он пребывал в уверенности, что найдет покупателя в лице герцога Мантуанского, который, как художник радостно написал Кьеппио, выразил желание приобрести одну из его картин для своей галереи. Разумеется, римские меценаты выстроятся в очередь за его алтарным образом, однако он полагал, что две схожие картины в одном городе могут нанести ущерб его репутации. Постепенно, по мере чтения письма, можно почувствовать, как в тоне Рубенса начинают сквозить нотки озабоченности, словно у торговца, стремящегося продать свой товар. Не слишком ли высокую цену он запрашивает? «Я не стану просить за нее столько, сколько предлагают мне в Риме, но предоставлю назначить гонорар Его Светлости герцогу, как ему будет угодно». Размер полотна? Вполне сгодится, оно высокое и узкое, идеально подходит для Мантуанской галереи. Зная о любви своего покровителя к блеску и роскоши, Рубенс намеренно упоминает о «пышных одеяниях» персонажей. Не слишком ли «темный», понятный лишь посвященным сюжет для нее избран? Напротив, он вполне ясен и прост, ведь «изображенные на картине святые лишены каких бы то ни было особых атрибутов или знаков своего достоинства и потому могут восприниматься как любые святые».

Даже для Рубенса, с его склонностью к утонченной увертливости и изящной, завуалированной неискренности, это было слишком. Никто лучше его не знал, сколь тщательно картина задумывалась для определенной церкви. Она блестяще воплощала отказ от язычества и обращение в христианство именно потому, что предназначалась для Кьеза Нуова, под полированным мрамором которой покоились мощи первых христианских святых и руины древних христианских памятников, археологические детали римской и григорианской эпох. Без сомнения, Рубенс рассчитывал, что Винченцо не знает этой сложной истории и потому он сможет продать герцогу полотно, выдав его за «алтарную картину со святыми по выбору».

Возможно, Рубенс рисковал также, памятуя о предыдущем опыте, поскольку за год до описываемых событий герцог, последовав его совету, уже приобрел одну большую картину на религиозный сюжет, а значит, и на сей раз, судя по всему, не откажется от его рекомендаций. К тому же по совету Рубенса он купил не какое-то никому не известное полотно, а «Успение Богоматери» Караваджо, предназначавшееся в качестве запрестольного образа для церкви Санта-Мария делла Скала и затем отвергнутое отцами-кармелитами, которые его заказали. Дело в том, что Караваджо не только имел печальную репутацию убийцы, но и, на вкус кармелитов, зашел слишком далеко в своем агрессивном натурализме. Художник из лучших побуждений изобразил на переднем плане обнаженные ноги Девы Марии, ведь картину на этот сюжет ему заказали именно босоногие кармелиты, и потому голые ступни Святой Девы могли служить своего рода живописной аллюзией, отсылающей к правилам ордена. Однако картина вызвала потрясение, а по Риму, как это обыкновенно бывало, распространились слухи, что Караваджо якобы позировала для Богоматери блудница. Кроме того, неприкрашенный облик явно покойной Святой Девы мог оскорбить некоторых кармелитов, придерживавшихся мнения, что Она не скончалась, а всего лишь уснула вечным сном. Однако, скорее всего, Рубенса привлекла в этой картине именно художественная смелость Караваджо, показавшего Деву Марию в Ее неприкрытой телесности, а «скульптурную группу» вокруг Ее смертного одра – в глубочайшей скорби, ведь в этом направлении репрезентации плоти и эмоций двигался и сам Рубенс. Он посоветовал герцогу Винченцо купить картину, несмотря на все скандалы, связанные с именем Караваджо, а значит, был убежден в непреходящей ценности искусства, вне зависимости от нравственного облика творца. Тот факт, что сам Рубенс вполне мог считаться образцом добродетели, лишь прибавляет вес его суждению. Однако, помня о своем отце, Питер Пауль понимал природу человеческой слабости, даже пытаясь искоренить ее в собственной душе.

Рубенс сумел не только приобрести «Успение Богоматери» для герцога Мантуанского, но и выставить картину на всеобщее обозрение в течение недели, с 7 по 14 апреля 1607 года, уверенный, что ее истинная, глубокая религиозность заставит замолчать всех хулителей. Его затея оказалась столь успешной, что он вознамерился повторить ее, устроив столь же грандиозную рекламную кампанию для собственного полотна и показав алтарный образ там, где его увидят толпы восхищенных поклонников. Вместе их явно ожидал такой прием, что герцог просто не мог отказать.

Однако на сей раз Рубенс жестоко ошибся в своих расчетах. Возможно, потому, что за Караваджо для мантуанской коллекции только что уплатили триста пятьдесят крон, и это в то время, когда герцогская казна совершенно истощилась, Винченцо не стал покупать алтарную картину Рубенса. К концу февраля 1608 года Рубенс сменил тактику и с простительным нетерпением потребовал перевести ему запоздавшее жалованье, а также заплатить гонорар Кристофоро Ронкалли, который давным-давно закончил картину для личной часовни герцогини и теперь просил за нее пятьсот крон. С точки зрения Кьеппио, за картину меньшего размера, чем «Успение Богоматери» Караваджо, это была непомерно высокая цена. Рубенс, служивший посредником при заключении сделки, написал: «Я поражен таким безразличием в вопросах оплаты», внезапно принимая тон антверпенского банкира.

Однако, вернувшись в Мантую весной 1608 года, он обнаружил, что сетования на истощившуюся-де казну совершенно беспочвенны. Пока алтарный образ, завернутый в бумагу и мешковину, лежал на полу в его мастерской в палаццо Дукале, двор предавался пышным увеселениям, свидетельствующим о невероятном расточительстве: впрочем, чего ожидать, если наследник правящей династии Франческо вступает в брак с представительницей семейства Габсбургов Маргаритой Савойской? В честь бракосочетания были исполнены опера Монтеверди «Ариадна» и балет, на водах Мантуанского озера галеры костюмированных турок сражались с галерами настоящих христиан, ночное небо озаряли фейерверки, всю Мантую освещали тысячи бумажных фонариков. Герцогство Гонзага превратилось в волшебную страну, царство эльфов. Казалось, конца-краю этому великолепию не будет.

Увы, герцог был смертен. В конце лета Винченцо, чувствуя приближение старости, решил в очередной раз отправиться на воды в Спа. Рубенса не пригласили сопровождать его. От Филиппа Рубенса приходили все более тревожные послания, в которых говорилось о мучивших их мать приступах астмы, и, пока Винченцо находился в Антверпене, сначала Филипп лично, а затем эрцгерцог Альбрехт в письме просили его позволить Питеру Паулю вернуться домой. Винченцо ответствовал, что его придворный живописец так любит Италию, что он не в силах будет согласиться и отпустить его. Однако к концу октября состояние Марии Рубенс серьезно ухудшилось. Из Рима, где Рубенс до сих пор готовился представить вниманию публики запрестольный образ для Кьеза Нуова, он написал Кьеппио, прося позволения поехать во Фландрию: уверяя герцогского секретаря, что вернется в Мантую, как только минует опасность, он тем не менее не стал дожидаться ответа. «Целую Ваши руки, моля не оставлять меня своей благосклонностью и Вас, и Его Светлость герцога, – завершил он свое прошение и подписался: – Ваш покорный слуга Питер Пауль Рубенс, salendo a cavallo [вскакивая в седло], 28 октября 1608 г.».

Караваджо. Успение Богоматери. 1605–1606. Холст, масло. 369 × 245 см. Лувр, Париж

Если дело происходило не зимой, письма обычно шли из Нидерландов в Италию чуть более двух недель. Весть о смерти Марии, посланная Филиппом, вероятно, пересекала Альпы, пока Питер Пауль спешил в Антверпен. Как мы знаем, он гордился своим умением ездить верхом и, возможно, проскакал весь путь из Италии во Фландрию, меняя лошадей в придорожных тавернах и нанимая мулов на горных перевалах. Но если из-под копыт его скакуна и неслась пыль, все было тщетно, ибо, прибыв в Антверпен, Питер Пауль застал Филиппа в трауре и услышал, что мать их уже похоронили под сводами епископской церкви Святого Михаила, неподалеку от дома на Клостерстрат, где она провела последние годы. Нетрудно вообразить скорбь и угрызения совести, охватившие Рубенса при запоздалом приезде домой. Он уже не мог ничего поправить. Еще тяжелее было разбирать вещи покойной: кровати, столы, стулья, занавеси, белье, книги. Почти все имущество Мария оставила сыновьям, назначив их же исполнителями завещания. Может быть, Питер Пауль ощутил особенно острую боль, узнав, что в завещании все свои картины, кроме фамильных портретов, она передала в его собственность[153]153

См.: P. Génard. P. P. Rubens: Aantekeningen over den grooten meester en zijne bloedverwanten. Antwerp, 1877. P. 371–376; см. также: Held. Thoughts on Rubens’s Beginnings. P. 17.

[Закрыть], ибо «он написал их и они необычайно хороши».

Рубенс исцелял свою скорбь единственным способом, который был ему доступен: спроектировав пышный алтарь в часовне, где была погребена его мать, и установив над ним прекрасное полотно, которое привез из церкви Кьеза Нуова. Отныне Мария Небесная взирает на бренные останки упокоившейся здесь Марии Земной, и обеих поминают как Madonna mediatrix, сострадательных заступниц грешного человечества.

Глава четвертая

Апеллес Антверпенский

I. Жимолость

Возможно, перспектива получить благословение на брак возле надгробия покойной свекрови не слишком-то обрадовала невесту. Однако едва ли Изабелла Брант стала проявлять недовольство. В конце концов, ей не исполнилось и восемнадцати, она была на тринадцать лет моложе супруга, а юным антверпенским девицам полагалось выказывать уважение к мужниной родне, даже если бы речь шла о могиле матроны, не столь известной своим благочестием, как Мария Пейпелинкс. К тому же аббатство Святого Михаила, где была погребена сия достойная дама, считалось чем-то вроде домашней часовни, ведь оно стояло на Клостерстрат, а Рубенсы и Бранты жили там же, в двух шагах от него, только по разные стороны церкви. Наверное, Изабелла не возражала. Она выходила за человека, который в ее родном городе слыл прекрасным принцем, и не успел он вернуться из Италии, как на него словно из рога изобилия хлынули почести и блага. А еще он был очень хорош собой, с высоким челом и прямым, четко очерченным носом, с каштановой бородкой и усами, в которых сквозили золотистые отблески, и ему очень шла не сходившая с его уст любезная придворная улыбка.

А какой видел свою невесту Питер Пауль? Прежде всего взгляд привлекали ее глаза, огромные, с кошачьим разрезом, глаза зоркой рыси, которую его римские друзья избрали эмблемой своей ученой Академии деи Линчеи. Глаза кокетливые, слегка приподнятые к вискам, словно вечно готовые рассмеяться, высокие изогнутые брови и чуть выгнутая верхняя губка – все сообщало ее лицу выражение шаловливой игривости. А еще она была изящной и стройной и ничем не напоминала приземистых и тяжеловесных фламандских девиц, частенько похожих на квашню в юбке. А еще, даже до заключения помолвки, он мог считать ее родственницей, ведь сестра ее матери, Мария де Мой, за год до описываемых событий вышла за Филиппа Рубенса. Жаль, что матери не довелось увидеть, как сыновья вступают в брак. То-то она порадовалась бы достойным партиям, узнав, что они породнились с дружелюбными и благожелательными соседями, которые поминают Яна Рубенса только добром. Подобно их покойному и (по крайней мере, в торжественных случаях) горько оплакиваемому отцу, Ян Брант был адвокатом, но также блестящим знатоком латыни и находил время не только для юриспруденции и исполнения обязанностей одного из секретарей Антверпенского городского совета, но и для составления комментариев к Цезарю, Цицерону и Апулею, иными словами, во многом разделял интересы и жизненные цели братьев.

После венчания в доме Брантов наверняка был устроен пир. На торжество пригласили уважаемых людей Антверпена: бургомистров, членов городского совета, магистратов, казначеев гильдий, офицеров народного ополчения, тех, кто разбогател сам или чьи отцы разбогатели на торговле специями и тканями, брильянтами и шпалерами. У Брантов сошлись люди, предпочитавшие не кичиться своим капиталом, а потратить его на постройку дома и разместить там свои картины, древности и редкости: экзотические раковины и кораллы, римские камеи изящной работы, скелеты броненосцев и капибар. В разговоре, пересыпанном изысканными итальянскими и французскими восклицаниями, эти люди чаще касались не дел на бирже, а издания Марка Аврелия, которое они сейчас готовят к печати, или переписки с французским нумизматом – и в целом являли весьма незаурядную компанию.

Возможно, жених и невеста еще носили венцы по старинной фламандской традиции, однако местная музыка, исполняемая на гнусавых тромбонах-сакбутах и монотонно гудящих волынках, в такой среде уже сменилась изящными итальянскими мелодиями певучих скрипок. А поскольку никакое истинное веселье невозможно без декламации поэзии, присутствующие читали латинские стихи весьма выразительно, как их учили в школе. Впрочем, время от времени все лукаво перемигивались, словно комедианты на сцене, делали многозначительные паузы, прерывали себя вольными шутками. Все шаферы, встав из-за стола и решив блеснуть эрудицией, немедленно подхватывали знакомые формулы. Первое место среди них занимал немного рискованный гимн Гименею, богу брачных услад: «Мы призываем тебя этой ночью, радостной и столь же желанной моему брату, сколь и юной невесте. Сдержи сегодня свое девственное нетерпение, но завтра ты поклянешься, что ночь принесла тебе самый прекрасный день»[154]154

CR 2: 20–24.

[Закрыть]. Далее следовала непременная, хотя и несколько высокопарная дань уважения родителям, под коими в XVII веке надлежало понимать исключительно отцов: ныне здравствующего Яна Бранта, добродетельного и высокоученого («Нет никого, кто лучше разбирался бы в архивах нашего города и в обычаях наших предков»), и покойного Яна Рубенса, прославляемого в заметно более ускоренном темпе («Нашего отца, сенатора, который столь же достойно толковал запутанные законы и давал советы нуждающимся в помощи, блистая красноречием»). Постепенно, входя во вкус, выступающий говорил все более восторженным тоном, позволял себе все более вольные намеки, прибегал ко все более мелодраматическим жестам и, наконец, разводя руками, объявлял: «Гименею уже не терпится возжечь брачный факел и вступить в домашнюю святыню, где он узрит супружеское ложе, арену венериных игр, предназначенную лишь для целомудренных битв».

Этот возглас, вероятно, сопровождается взрывами грубого хохота и более сдержанными смешками. Стучат сдвигаемые за тостами кубки, гости с многозначительным видом локтями толкают друг друга в бок. Невеста краснеет. Жених изображает показное отчаяние. Все тщетно. Брат, совсем развеселившись, неумолимо продолжает: «Юная невеста, останься наедине с женихом. Он любит тебя и нашепчет тебе на ушко самые сладостные слова, каковым может научить лишь бог любви. Он очарует тебя не только нежнейшими речами, но и сладострастными лобзаниями, словно Амур – Психею или Адонис – Венеру. Смирись, юная невеста. Таков закон».

А тем временем в городе, посвященном Богоматери, воцарилась весна, распустились цветы, жители обменивались благочестивыми пожеланиями. Перемирие длилось с 1607 года, однако официально оно было подписано в Государственной палате городской ратуши в апреле 1609-го. Антверпенское небо озаряли фейерверки. Всю ночь непрерывно звонили колокола. Вино лилось рекой, дымились трубки, и жители города предавались несбыточным мечтам. Вот откроется судоходство на Шельде, гавань вновь заполнится судами, во Фландрию вернутся тучные годы, старая столица воспрянет от мертвого сна, еще более сильная и могущественная, чем прежде, и настанет новый золотой век. Кто знает, вдруг даже семнадцать нидерландских провинций снова объединятся? Увы, большинство из тех, кто возносил горячие мольбы Господу, чая подобного воссоединения, в отличие от Рубенса, никак не уповали на дух компромисса, терпимости и всеобщего примирения. Например, антверпенские иезуиты, недавно получившие в собственность новый коллеж, страстно мечтали о таком союзе, но лишь для того, чтобы еретики севера признали свои греховные заблуждения и вернулись в лоно Католической церкви и под власть испанской короны. А к северу от Шельды кальвинистские проповедники, не слишком-то обрадовавшиеся перемирию, тоже молились о союзе, но заключить его с «заблудшими» южанами, по их мнению, позволила бы только священная война под знаменем протестантизма.

Умеренную же позицию занимали прагматики, те, кто содействовал заключению перемирия, а сейчас не испытывал иллюзий относительно его будущего. Финансовый ущерб, который война нанесла экономике Голландии, убедил великого пенсионария Голландской республики Йохана ван Олденбарневелта, что нужно положить конец боевым действиям. Какое-то время судьба благоволила голландцам, их корабли чаще нападали на испанские суда и разоряли испанские владения, чем наоборот. Однако в последнее время казна голландских городов стала опустошаться настолько, что пополнить ее могло лишь карательное налогообложение. Одновременно в Кастилии бывший покровитель Рубенса герцог Лерма пришел к выводу, что армия Фландрии – это бездонная бочка, в которой бесследно исчезает мексиканское серебро, а ведь с помощью этих денег можно было бы спасти испанскую корону от банкротства. Его консервативное мнение разделял герой нидерландских войн маркиз Спинола, и вместе они всячески уверяли в этом короля Филиппа III. После долгих размышлений, сомнений и терзаний король и его министр объявили Альбрехту и Изабелле, что согласятся на перемирие и, принимая условия голландцев, отныне будут считать семь Соединенных провинций «свободными государствами». В качестве компенсации голландцы должны были отказаться от военного и колониального присутствия в Ост-Индии, которую Испания действительно опасалась утратить под их натиском. Однако Олденбарневелт даже не стал рассматривать ни этот призыв, ни подготовленное испанцами как запасной вариант требование разрешить в Голландской республике открытое католическое богослужение. В конце концов Габсбурги на глазах у всей Европы снесли оскорбление и выбрали перемирие, дав измученным Нидерландам передышку, чтобы восстановить силы и средства[155]155

Israel Jonathan. The Dutch Republic: Its Rise, Greatness and Fall, 1477–1806. Oxford; New York, 1995. P. 400–402.

[Закрыть].

В глазах некоторых старых друзей Рубенса, например Каспара Шоппе, перемирие равнялось позорному поражению. Несмотря на военные неудачи, Шоппе до сих пор верил в возрождение христианской империи, абсолютной и неделимой. Однако он со своими иезуитскими мечтами пребывал далеко в Риме. В Антверпене же семьдесят семейств, фактически правивших городом (в большинстве своем друзья Рубенса), открыто ликовали, приветствуя передышку. Перемирие означало воздух, свет и жизнь, то, чего им так мучительно недоставало. Эрцгерцоги Альбрехт и Изабелла тоже увидели в перемирии новый шанс начать все с чистого листа и не преминули им воспользоваться. Еще до 1605 года они вызвали из Рима одного из наиболее одаренных фламандских деятелей искусства – живописца, инженера и зодчего Венселя Кобергера. Ему предстояло служить при брюссельском дворе. Вместе с эрцгерцогами Кобергер разработал весьма честолюбивый план строительных преобразований, включавший в себя возведение иезуитских церквей в Брюсселе и Антверпене, новых паломнических часовен в местах, освященных чудесами Девы Марии, а также, поскольку благочестию полагалось идти рука об руку с процветанием, канала, который должен был соединить Шельду и Маас, тем самым обходя голландскую блокаду устья Шельды[156]156

Поскольку в 1621 г. возобновились военные действия, канал так и не был построен, однако вызвал живой интерес всех антверпенских патрициев, включая Рубенса.

[Закрыть].

Можно было ожидать, что Рубенса удостоят тех же почестей и привилегий, каковые до него пожаловали Кобергеру и Яну Брейгелю, сыну великого Питера. Пожалуй, эрцгерцогов даже обеспокоил тот факт, что Рубенс пока не принял окончательного решения – остаться ему навсегда в Антверпене или уехать. С другой стороны, он еще не уведомил и герцога Мантуанского, что не вернется в Италию, а суровой фламандской зимой 1608/09 года, наверное, ностальгически вспоминал южные небеса и своих дорогих товарищей, живущих в Риме. Одному из них, доктору Иоганну Фаберу, «Эскулапу», излечившему его от плеврита, он признавался 10 апреля, что «еще не решил, осесть ли на родине или навсегда переселиться в Рим»[157]157

LPPR 52.

[Закрыть]. «Навсегда» – весомое слово, особенно в устах человека, столь сдержанного в речах, как Рубенс. Однако, как он написал Фаберу, его «пригласили на самых лестных условиях». «Здешние властители также не оставляют усилий, тщась залучить меня к себе, и делают мне весьма заманчивые предложения. Я получил письма от имени эрцгерцога и Ее Светлости инфанты, и оба они просят меня не покидать Фландрию и поступить к ним на службу. Впрочем, несмотря на все их великодушие и щедрость, я не испытываю желания вновь возвращаться на придворное поприще»[158]158

Ibid.

[Закрыть].

Вероятно, Альбрехт и Изабелла осознавали, какие сомнения гнетут Рубенса. Они прекрасно знали Винченцо Гонзага и могли представить себе, как же художнику не хочется вновь жертвовать своей свободой, всецело переходить в распоряжение принца, просить разрешения поселиться там-то и там-то, испрашивать позволения написать такую-то и такую-то картину, умолять заплатить ему столько-то и столько-то. Поэтому они решили облегчить его существование. Рубенсу не вменялось в обязанность жить при дворе в Брюсселе, он мог остаться в Антверпене (подобную привилегию самому выбирать место жительства они уже даровали Яну Брейгелю). Он будет получать жалованье пятьсот флоринов в год, однако в счет этого жалованья напишет только их портреты, а более, согласно условиям контракта, никто не станет требовать от него работы, которую он не выбрал бы сам. За любые другие картины, которые он выполнит специально для эрцгерцога, ему заплатят отдельно. Также он освобождался от ограничений, которые распространялись на членов гильдии Святого Луки: в частности, он мог брать любое число учеников и взимать за обучение живописи любые деньги. А на случай, если и этого Рубенсу будет мало, его избавляли от уплаты всех государственных и городских налогов.

Какие бы предложения Рубенс ни получил в Риме, едва ли они были столь же соблазнительны, как фламандские, и в конце сентября жалованной грамотой Альбрехт и Изабелла официально объявили, что Рубенс «оставлен при дворе, назначен на должность придворного живописца, утвержден в оной и облечен всеми полномочиями, полагающимися живописцу нашего антверпенского особняка»[159]159

CR 2: 7.

[Закрыть]. Если, свыкнувшись с мыслью о том, что остается дома, он все же тосковал по Италии, то теперь мог наслаждаться ею на расстоянии, в компании «романистов», антверпенского общества художников и ученых, в разные годы живших в Риме, а ныне обсуждавших римские древности и современные красоты на встречах своего кружка. Вступить в это общество, где уже состояли его брат и тесть, Рубенса в июне 1609 года пригласил основатель Ян Брейгель. Помимо Рубенса, там числились такие живописцы, как Себастьян Вранкс и его бывший учитель Отто ван Вен, и с ними он мог предаваться приятным воспоминаниям о жизни в Риме. Возможно, это было не столь упоительно, как жить в одном доме с Филиппом на Виа делла Кроче, но, по крайней мере, у него появилась возможность поболтать о кардиналах и их библиотеках и в том же 1609 году скорбеть об уходе двоих великих современников, Караваджо и Адама Эльсхаймера. В обоих случаях Рубенс и его друзья, по обычаю неостоиков, позволили себе произнести несколько морализирующих сентенций о таланте, преждевременно погубленном собственными слабостями, и осиротевшем искусстве. Разумеется, пороки Караваджо были всем известны. Однако «синьор Адам», как любовно называет его Рубенс в письме Фаберу, «не имел себе равных в композициях со стаффажем, пейзажах и многих других жанрах», но «умер в расцвете своих сил и способностей»; отчасти он сам навлек на себя гибель, по мнению Рубенса, «своей греховной леностью, лишив мир множества прекрасных творений, погрузившись в бездну горести и в конце концов впав в отчаяние, а ведь делами рук своих он мог прославиться и снискать немалое состояние»[160]160

Рубенс в письме Фаберу от 14 января 1611 г., LPPR 53–54.

[Закрыть].

Но никому не пришло бы в голову обвинять самого Рубенса в том, что он забывает о славе и деньгах, или в том, что он понапрасну растрачивает отпущенное ему время. Его распорядок дня являл собою идеал энергии и дисциплины. По словам его племянника Филиппа (переданным французским критиком Роже де Пилем), он вставал в четыре часа утра, шел к обедне, с первыми лучами солнца принимался за работу и одновременно, занимаясь рисунком либо живописью, просил слугу или ученика читать ему вслух классиков древности. В еде он, как почти во всем, также проявлял умеренность и в особенности ограничивал употребление мяса, «опасаясь, что насыщающие его пары помешают ему всецело сосредоточиться на картине и что, принявшись за работу, он не сможет переварить съеденное мясо». В городе, где вино и пиво текли рекой, он пил очень мало и неизменно совершал по вечерам конную прогулку на «прекрасном испанском скакуне»[161]161

Piles Roger de. Conversations sur la connaissance de la peinture. Paris, 1677. P. 213–215; см. также: White Christopher. Peter Paul Rubens: Man and Artist. New Haven, 1987.

[Закрыть]. Однако, несмотря на всю обдуманную умеренность, в его облике не было ничего сурового. Он всегда с искренней сердечностью принимал гостей и с готовностью давал полезные советы и важные сведения многочисленным корреспондентам. Но самое главное, аскет никогда не создал бы картины вроде тех, что написал Рубенс в первые годы после своего возвращения в Антверпен: чувственных, нежных, насыщенных яркими, опьяняющими красками.

«Поклонение волхвов», заказанное Рубенсу Антверпенским городским советом в 1609 году, дабы увековечить заключение Двенадцатилетнего перемирия, как будто написано на сюжет Священного Писания, но в действительности являет зрителю столь же роскошную праздничную процессию, сколь запечатленные на холсте для венецианских дожей Тицианом или Тинторетто. Подготовительная стадия этой картины, весьма эффектный эскиз маслом, ныне хранящийся в Гронингене, свидетельствует о том, что Рубенс, по словам одного биографа XVII века, работал «яростной кистью», «la furia del pennèllo», с феноменальной свободой и легкостью воплощая свой замысел и вылепливая персонажей оттенками цвета. На эскизе факелы сияют на фоне ночного неба, освещая сцену, в центре которой – коленопреклоненный царь. Он облачен в роскошный, расшитый золотом плащ, словно отражающий блеск его дара, приносимого Младенцу Христу. Его соратники выглядят столь же царственно: у одного длинная, пушистая седая борода, приличествующая пророку, струится по пурпурному бархатному одеянию, другой, африканец Валтасар, красуется в белоснежном магрибском бурнусе и тюрбане. Как и в случае с «Крещением», Рубенс снова заимствует у Микеланджело целый отряд обнаженных атлетов, на сей раз исполняющих роль носильщиков: им доверены царские дары и грузы. Мощные спины и напряженные мышцы этих согнувшихся под «багажом» атлетов составляют разительный контраст к сцене вокруг яслей, где Богоматерь, в на удивление пышном наряде, поддерживает под слабую спинку натуралистично изображенного Младенца Иисуса, принимающего дары. В окончательной версии Мария предстает в традиционном, более скромном синем мафории, а визуальный центр картины перенесен от коленопреклоненного царя к стоящему, облаченному в пурпур, в то время как свиту составляют характерные персонажи: длинноносые визири в тюрбанах, увлеченные беседой, дюжие воины и стадо верблюдов. После того как картину приобрел король Филипп IV Испанский, Рубенс существенно переписал ее во время своего пребывания в Мадриде в 1627 году, прежде всего включив собственный портрет в облике конного рыцаря и, разумеется, не забыв меч и орденскую цепь. Впрочем, в обоих вариантах атмосфера восточной роскоши, зрелище драгоценных тканей и сокровищ грозит вытеснить невинность и простоту евангельской сцены. Однако именно таким полотном антверпенские патриции, обитатели мира, в котором близко соседствовали благочестие и пышность, стремились украсить свое церемониальное пространство.

Питер Пауль Рубенс. Поклонение волхвов. 1609. Холст, масло. 320 × 457 см. Прадо, Мадрид

Рубенс как творческая личность органично сочетал нравственность и чувственность, словно унаследовав благочестие от матери и страстность от отца. Еще на ранних этапах его антверпенской карьеры ему, подобно Караваджо, необычайно удавались сюжетные картины, где необходимо было показать одновременно физическую силу и психологическую сложность персонажей. По-видимому, именно такая картина требовалась другу Рубенса Николасу Рококсу, бургомистру Антверпена, для украшения парадного зала, «grootsalet», его элегантного дома на Кейзерстрат, поскольку он повесил «Самсона и Далилу» Рубенса прямо над камином, чтобы картина сразу привлекала взор вошедшего. Глядя на «Самсона и Далилу», можно опять-таки составить инвентарный список иконографических элементов, почерпнутых Рубенсом для этой великолепной картины из его бездонной сокровищницы: бюст римлянки, послуживший прообразом для головы Далилы, стоящую в стенной нише античную статуэтку Венеры и Амура с повязкой на глазах, горящую свечу, эмблему сладострастия, которую держит в руке старая сводня (выходит, Рубенс разделял распространенное мнение, что Далила была блудницей), скрытое присутствие Микеланджело, ощущающееся в монументальной фигуре атлетического героя и его возлюбленной, которые повторяют позы Леды и лебедя с одноименной картины флорентийца. Однако «Самсон и Далила» есть нечто большее, чем собрание этих банальностей. Производимый ею эффект создается продуманным сочетанием нежности и грубой силы, иногда настолько удивительным, что некоторые искусствоведы ошибочно отрицали авторство Рубенса[162]162

Картина, находящаяся сегодня в Лондонской национальной галерее, стала предметом живого обсуждения, с тех пор как египтолог Евфросина Доксиадис, проанализировав главным образом разницу в живописной манере, предположила, что это копия, а не оригинал, висевший над камином в доме Рококса. У других искусствоведов, например у Кристофера Райта, вызывает сомнение «вульгарность» картины. Однако обвинения в «вульгарности» основаны на концепции достойного и дурного вкуса, которая показалась бы Рубенсу бессмысленной. К тому же такие якобы предосудительные детали, как торс Самсона, ясно различимы на оригинальной картине, которая запечатлена Франсом Франкеном-младшим в интерьере дома Рококса, написанном в жанре «кунсткамеры».

[Закрыть]: розовая рука Далилы тонкими, сужающимися к концам перстами ласкает смуглую спину Самсона; сосредоточенным, осторожным движением недруг, готовый его пленить, неловко подносит руку с ножницами к кудрям спящего гиганта, тщась остричь его и не разбудить; капитан филистимской гвардии бросает на солдата гневный взгляд, безмолвно приказывая ему не шуметь; Далила не может пошевелиться под мощным телом Самсона, ее неподвижные гладкие ножки выделяются на фоне звериной шкуры, охватывающей его бедра. В этот последний, роковой миг покоя, царящего под складками тяжелого фиолетового балдахина, еще различимы приметы животной страсти: содроганиям чувственного восторга словно вторит переливчатый алый шелк одеяния Далилы, ее белоснежная рубашка смята и неловко сдвинута, словно Самсон растерзал ее в нетерпении приникнуть поцелуем к пышной груди. Самсон погрузился в блаженное забытье, навеянное сексуальным пресыщением, его рот приоткрыт, ноздри чуть расширены, одна рука расслабленно отведена в сторону, другая покоится на лоне возлюбленной, и к ней он прижимается щекой. Он есть воплощение грубой силы, достойной жалости, всемогущества, которому вот-вот суждено обратиться бессилием.