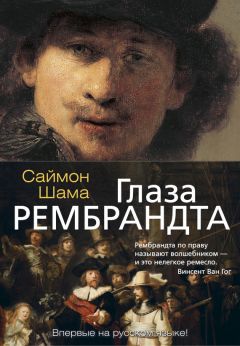

Текст книги "Глаза Рембрандта"

Автор книги: Саймон Шама

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]

А где же прикажете жить всем этим брабантцам, валлонам, фламандцам, не говоря уже об иммигрантах из других голландских городов и провинций, из немецких герцогств Юлих и Клеве, а также о горстке «паломников»-пуритан, чающих найти Иерусалим, который более пришелся бы им по душе, чем Англия в правление Стюартов? В 1611 году, когда город уже трещал по швам, а риск пожаров и возникновения эпидемий из-за перенаселенности возрос многократно, «Совет Сорока» принял решение построить новые кварталы к северу и западу от старого центра, увеличив общую площадь Лейдена почти на треть[229]229

Taverne Ed. In ‘t land van belofte: In de nieuwe stadt, aal en werkelijkheid van de stadsuitleg in de Republiek, 1580–1680. Maarssen, 1978. 201f.

[Закрыть]. Однако и эти кардинальные меры не смогли изменить ситуацию. Дома, которые городской совет счел непомерно большими, сносили, а на их месте возводили от четырех до восьми маленьких строений. Во многих и без того скромных домах этажи и комнаты делили и сдавали получившиеся крохотные каморки несчастным, готовым арендовать любое жилье. А Хармен Герритс, мельник, в четвертом поколении промышлявший помолом ячменя на солод и явно не бедствовавший, проворно принялся скупать многообещающие земельные участки – и побольше, и совсем крошечные – по соседству с собственным домом, в северном течении канала Рапенбург.

Дом Хармена Герритса располагался на Веддестег, третий от угла улицы Галгеватер, унаследовавшей свое жутковатое название от некогда украшавших ее виселиц, а ныне гордящейся изысканной, с островерхой крышей, резиденцией главного архитектора города, дословно «городского плотника» («stadstimmerman»). Справа и слева от дома Хармена виднелись ветряные мельницы, а позади них – городская стена, отвесно обрывающаяся прямо над протекающим по городу рукавом Рейна. Чтобы беспрепятственно проезжать к городской стене, одну сторону Веддестег оставили незастроенной, поэтому по меркам того времени район Лейдена, где проживал Хармен Герритс, мог считаться открытым пространством, а в его доме всегда было вдоволь воздуха и света. До строительного бума 1611 года взору прохожего открывались за рекой фруктовые сады и неогороженные поля[230]230

См. карту Лейдена, составленную в 1600 г. Питером Бастом; фрагмент ее содержится в RD 44.

[Закрыть]. Когда малютку Рембрандта вывозили на улицу в ходунке на колесиках, «rolwagen», то всего в нескольких шагах от дома он мог увидеть целых два Рейна: поросший камышом рукав реки, именуемый Велст и медленно несущий свои воды мимо ворот и стен, и одновременно – купленную бабушкой мельницу, по очевидным причинам также получившую название Де Рейн. И хотя впоследствии Рембрандт ван Рейн обретет всемирную славу, он будет навеки связан с этим маленьким уголком мира, царством камня, воздуха и воды.

Веддестег не принадлежала к числу фешенебельных адресов. Она не притязала на славу аристократического квартала, а патриции, вроде ван Сваненбургов или ван Венов, предпочитали подобной улице окрестности церкви Святого Петра, или южную часть канала Рапенбург, или Брестрат, где выстроили новую ратушу. С другой стороны, Веддестег нельзя было отнести и к бедным, убогим районам. По всей вероятности, дом родителей Рембрандта походил на большинство тех, что запечатлены на лейденских пейзажах того времени: с узким кирпичным фасадом, с парадными комнатами, щедро освещенными солнцем, падавшим сквозь свинцовые стекла высоких окон, с тремя этажами и с высокой островерхой крышей со ступенчатым щипцом, по моде тех лет, и с наклонным свесом, на уровне второго этажа, для стока дождевой воды. Конечно, дом этот – не вилла, да и меньше, чем все дома, в которых жил юный Рубенс, но достаточно просторный, чтобы в нем разместилось весьма многочисленное семейство и слуги мельника. В 1581 году, когда его бабушка Лейсбет была еще жива и, овдовев, вышла за другого мельника, обитатели дома включали, кроме детей, еще служанку, двоих подсобных рабочих, которым требовалось всегда быть поблизости, чтобы, если всю ночь дул сильный ветер, следить за жерновами, и жильца – студента университета родом из Фрисландии.

Рембрандт был восьмым из девяти детей Хармена Герритса и Корнелии Виллемс ван Зёйтбрук. Двое старших умерли в младенчестве, в 1604 году, когда на Лейден обрушилась эпидемия чумы. Впрочем, точная дата его рождения – лишь первая из многочисленных загадок, которыми Рембрандт впоследствии так полюбил дразнить воображение биографов. Автор первого жизнеописания художника Ян Орлерс, всецело находившийся под его влиянием, во втором издании истории Лейдена, опубликованном в 1641 году, без колебаний приводит дату «15 июля 1606 г.». Именно 15 июля нам якобы надлежит чествовать великого живописца, если у нас появится желание поднять бокалы. Но точно ли это так? Не сохранилось никаких официальных свидетельств, которые могли бы пролить свет на дату рождения или крещения художника, а так как к моменту написания биографии родителей Рембрандта уже не было в живых, то и справиться Орлерс ни у кого не мог. В мае 1620 года в списках студентов Лейденского университета Рембрандт значится четырнадцатилетним, однако, в соответствии с обычаем того времени, это могло означать, что ему шел либо четырнадцатый год, как уверяет Орлерс, либо пятнадцатый, и тогда Орлерс ошибается. А сам Рембрандт, намеренно или случайно, лишь внес дополнительную путаницу. На выполненном в технике офорта автопортрете 1631 года, первом, подписанном «Рембрандт», недвусмысленно указан возраст – двадцать четыре года, а значит, художник родился в 1607 году. Подавая в июне 1634 года ходатайство церковным властям об оглашении его предстоящего брака с Саскией, Рембрандт называет свой возраст: «Двадцати шести лет», а в нотариально заверенном в сентябре 1653 года сертификате, выданном на картину Пауля Бриля, сообщает, что ему «примерно сорок шесть». Согласно всем этим документам, выходит, что он родился не в 1606, а в 1607 году. Конечно, нельзя исключать, что сам Рембрандт не знал точной даты своего появления на свет. В XVII веке далеко не все представители даже образованных классов знали, когда родились, и многие этим просто не интересовались. Проблема в том, что ни одно из свидетельств, оставленных самим Рембрандтом, не соответствует сведениям, приводимым Орлерсом[231]231

Baar P. J. M. de, Moerman Ingrid W. L. Rembrandt van Rijn en Jan Lievens, inwoners van Leiden // Rembrandt en Lievens in Leiden, een jong en edel schildersduo / Ed. Christiaan Vogelaar. Zwolle; Leiden, 1991. P. 26–27.

[Закрыть].

Впрочем, когда бы Рембрандт ни появился на свет, он родился в неспокойное время и в неспокойном месте. Иностранцу, прибывающему в Лейден в конце XX века, бродящему по берегам изящных, безмятежных каналов, ощущающему неспешный ритм жизни старинного академического сообщества, созерцающему его мирные и трогательные приметы: велосипеды, книжные магазины, уютные студенческие кабачки, – приходится приложить немало усилий, чтобы представить себе атмосферу взаимного неприятия и непримиримой враждебности, царившую среди горожан, профессоров и студенчества в начале XVII века. Первые четырнадцать-пятнадцать лет жизни Рембрандта, до его поступления в университет в мае 1620 года, были отмечены столь яростными спорами и распрями, таким расколом в городе и в университете, что Лейден оказался на грани гражданской войны. Причиной стала особо взрывоопасная смесь богословских расхождений и академической политики. В сущности, сотрясавшие Лейден страсти мало чем отличались от тех, что выпали на долю других голландских городов. Однако из-за символической важности Лейдена в республике, а также из-за невероятного скопления в нем проповедников, профессоров и полемистов, каждый из которых притязал на исключительную, непогрешимую мудрость и был готов распространяться о ней часами, и притом с большим пылом и воодушевлением, взаимная враждебность политических и религиозных оппонентов приняла здесь крайне жестокие и нетерпимые формы.

В основе конфликта лежали богословские и юридические расхождения, наметившиеся еще во времена Голландского восстания. До тех пор пока главной целью оставалось изгнание испанцев за пределы северных провинций Голландии, вопрос о том, за что именно сражаются голландцы, можно было спокойно отложить до будущих времен. Более очевидным было, против чего они борются: против инквизиции короля Филиппа, против роспуска местных органов власти и централизованного абсолютистского правления, насаждаемого из Испании, против вооруженных испанских войск, невозбранно квартирующих в Голландии, против избирательного правосудия. Однако, когда сын Анны и Вильгельма штатгальтер Мориц добился ощутимых военных успехов, отбросив испанцев за границы северных провинций, а бо́льшая часть Европы вслед за тем de facto признала особое, конфедеративное голландское государство, голландцам снова пришлось задать себе вопрос, какую же страну они хотят построить: республику, где власть принадлежит протестантам-кальвинистам, или где ни одна христианская конфессия не вправе ни к чему принуждать другие?

Вильгельма Оранского не покидало предчувствие, что достичь подобного идеала будет нелегко. Он изо всех сил пытался создать государство, основанное на взаимной терпимости, в котором могли бы мирно сосуществовать и исповедовать свою разновидность христианства протестанты и католики. Однако этот благородный идеал погиб вместе с ним на ступенях бывшего монастыря в Дельфте. Те, кто объявил себя его наследниками, стали куда реже проявлять терпимость. Они были готовы позволить протестантам и даже католикам и евреям жить в республике и молиться, как того требует их совесть, однако решили запретить им публичные богослужения. Сторонники подобной позиции, например Олденбарневелт и Гуго Гроций, соглашались с тем, что господствующая государственная Кальвинистская церковь необходима, но отказывали ей в теократической власти, в верховенстве над светскими органами управления. Они также настаивали, что именно светские государственные чиновники, начиная с им подобных, должны решать, что уместно и что нет в обрядах, проповедях и богослужении того или иного религиозного культа, но только в том случае, если возводимая им хула на власть и чрезмерная язвительность как-то угрожают хрупкому общественному порядку. В сущности, они были аристократическими пессимистами. Повсюду в Европе они наблюдали убийства, пытки и казни, совершаемые во имя благочестия. И полагали, что только правление просвещенных: холодных голов, бесстрастных сердец и в особенности философски настроенных умов – способно уберечь их страну от судьбы, постигшей Францию и Германию. Ради достижения подобного мудрого идеала они и настаивали, что Церковь должна следовать именно их осторожным указаниям, что именно они должны назначать и смещать с постов проповедников и священников, что только им должно принадлежать право созывать национальные синоды, на которых, по мнению Олденбарневелта, строгость кальвинистской доктрины удастся умерить во имя гражданского мира. В тиши своих библиотек эти патриции сокрушенно качали головой, глядя на ярость фанатиков и доверчивость народа, и печально гадали, как можно предотвратить их сближение, чреватое гибелью страны.

С точки зрения строгих кальвинистов, видевших в себе избранный народ, уж во всяком случае куда более избранный, чем прочие, все это был бесхребетный прагматизм, безнравственная софистика в устах тех, кто не способен осознать простого факта: республика возникла по произволению Всевышнего, Он предназначил голландцам осуществить свои цели и заключил с ними завет, дабы они воплотили Его волю и исторический план. Их противники говорят о «терпимости» и не устают восторгаться грядущим миром, ибо они не лучше папистов, а то и хуже, ведь, притворно исповедуя протестантизм, они готовятся отворить врата Сиона язычникам, идолопоклонникам и воинствам антихриста. Поэтому в диатрибах воинствующих кальвинистских проповедников государственные деятели, усилиями которых было заключено перемирие и сторонники которых зачастую преобладали в главных городских советах, представали змеями, ехиднами и демонами, чешуйчатыми, зловонными исчадиями ада и вместилищами всех пороков, исторгнутыми преисподней на пагубу новому Израилю.

Подобные обвинения, исполненные ненависти и злобы, постоянно звучали с церковных кафедр, когда малютка Рембрандт еще только учился слышать, слушать и воспринимать мир. Возможно, он даже сумел уловить в речах своих родственников в гостиной дома на Веддестег нотки страха, ведь у его семьи были все основания опасаться кальвинистской риторики возмездия. Хармен Герритс сделался прихожанином протестантской церкви, к тому же едва ли особенно восторженным и ревностным, не в последнюю очередь потому, что его жена Нельтген Зёйтбрук происходила из католической семьи с давними традициями, многие представители которой сохранили верность своим религиозным убеждениям. Выходит, конфессиональная приверженность Хармена была обусловлена не столько его совестью, сколько страхом. А начиная примерно с 1610 года, когда Лейден, потом и вся Голландия, а затем и вся республика разделились на враждебные станы арминиан и гомаристов, от умения вести себя осторожно уже зависела сама жизнь.

Эта распря началась как ученый спор двух университетских профессоров. Никогда еще аксиома, согласно которой академические споры столь яростны именно потому, что на карту-де поставлено столь мало, не обнаруживала так полно свою несостоятельность. В Лейдене в первые годы XVII века речь шла о жизни и смерти и даже о большем – о вечном спасении души. Представьте себе на редкость грубую и шумную ссору соседей, а профессора Якоб Арминий и Франциск Гомар действительно жили по соседству, и разделяла их сады какая-нибудь стена, которую поневоле хочется вообразить высокой и увитой устрашающе колючей ежевикой. По одну ее сторону проживал голландец Якоб Арминий, сторонник более либеральной и терпимой позиции, придерживавшийся мнения, что удостоиться благодати в некоторой степени помогает вера и добрые дела христианина. Его коллега, гаагский священник Иоганн Уотенбогарт, портрет которого впоследствии напишет и гравирует Рембрандт, кроме того, полагал, что исповедание веры Кальвинистской реформатской церкви надобно изменить так, чтобы оно отражало это положение, и убедил в этом «земельного адвоката», главу Генеральных штатов Олденбарневелта. В глазах его противника, фламандца Гомара, стоявшего за дословное восприятие богословских трудов Кальвина, подобная дерзость равнялась ереси, почти неотличимой от католической доктрины спасения через добрые дела. В основе учения Кальвина, по мнению Гомара, лежала мысль о Божественном предопределении спасения. Немногим избранным оно даруется Господом с самого рождения, остальные же обречены поджариваться на адском огне в окружении проклятых грешников, и ничего с этим не поделать. Первым условием жизни истинного христианина было смиренное приятие своего человеческого бессилия и покорность Божественной воле.

Примирить эти точки зрения было невозможно. Некоторые последователи Арминия, например Олденбарневелт, чувствовали, что, по мере того как позиции южан-кальвинистов в республике усиливаются, их нетерпимость непременно одержит верх, если только им не мешкая не нанести упреждающего удара. Поэтому арминиане, в сущности, решили воспользоваться своим временным численным преимуществом в городских советах, в частности Роттердама и Лейдена, и потребовать созыва Национального синода, во власти которого было бы внести изменения в непререкаемую кальвинистскую доктрину. В 1610 году они предъявили Генеральным штатам Голландии свою ремонстрацию, или ходатайство о внесении этих изменений. Гомаристы немедленно отвергли его, представив Генеральным штатам собственный документ, или контрремонстрацию, в которой, напротив, настаивали, что синод можно созвать лишь в том случае, если он заранее объявит кальвинистское вероисповедание неприкосновенным и обяжет всех проповедников принять это условие. Названия «ремонстранты» и «контрремонстранты», под которыми отныне вошли в историю непримиримые противники, нелегко выговорить, и напоминают они о каких-то головоломных, софистических богословских спорах, но в детские годы Рембрандта в Голландии они служили обозначением враждебных позиций в конфликте, охватившем все общество.

В 1611 году скрытый ропот и затаенное недовольство сменились громогласными криками гнева и яростными воплями. Причиной стал, как нетрудно догадаться, освободившийся пост профессора. Нельзя отрицать, что до 1611 года его занимал именно Арминий. Олденбарневелт по совету Уотенбогарта предложил его немецкому священнику по имени Форстиус, взгляды которого на благодать Господню и терпимость даже ремонстрантам представлялись вызывающе либеральными и граничили едва ли не с вольнодумством; кроме того, сам Форстиус отнюдь не стремился возглавить эту кафедру. Когда Форстиус добрался до Лейдена, оправдались его худшие опасения. Буря взаимных обвинений и упреков, разразившаяся в советах факультета, стремительно распространилась, вовлекая все новых и новых преподавателей и студентов, которые радостно приветствовали своих академических героев, поносили своих академических злодеев и обменивались с противниками хулой или ударами шпаг на ступенях таверн. Фламандские ткачи и владельцы ткацких мануфактур в большинстве слыли приверженцами строгого кальвинизма и ненавистниками Форстиуса. Сам Гомар уже уехал из Лейдена в Мидделбург, однако в городе среди университетских профессоров и церковных проповедников не было недостатка в его сторонниках, и потому пламя его доктрины по-прежнему весело полыхало. К концу десятилетия не только Лейден, но и вся республика будет страдать от жестоких ожогов.

Пытаясь зажать рот воинствующим проповедникам, олигархи-ремонстранты никак не ожидали, что им придется столкнуться с чем-то куда более страшным: с гневом их прихожан, к тому же все чаще запугивавших оппонентов, забрасывавших их камнями и насмешками; в таких проявлениях ярости ремонстранты все чаще видели угрозу своей монополии не только на мудрость, но и на власть. В этот момент Олденбарневелт и такие его советники, как Гроций, совершили фатальную тактическую ошибку. Они решили в случае необходимости навязать свое благоразумие и рассудительность силой. В Голландии воцарится терпимость, хочет она того или нет. Чтобы противодействовать угрозам в адрес ремонстрантов: проповедников и патрициев, они разрешили им не только привлекать к своей защите представителей народного ополчения, но и нанимать вооруженную охрану, «waardgelders». Штатгальтер Мориц воспринял эту меру как посягательство на свои военные полномочия, полученные от Генеральных штатов семи провинций. Именно создание этих вооруженных отрядов перенесло кризис из богословской в политическую сферу и позволило в конце концов обвинить Олденбарневелта и Гроция в государственной измене.

«Leyda gratiosa», Лейден милостивый и милосердный, любезный и снисходительный, быстро деградировал, превратившись в город, раздираемый едва ли не самыми непримиримыми противоречиями во всей республике. Фламандское сообщество, сплошь состоявшее из страстных кальвинистов, богатых и бедных, облеклось в черно-белые одеяния бескомпромиссного религиозного служения. Главы городского совета так испугались за собственную безопасность, что велели соорудить возле ратуши частокол, за которым ополчению и «waardgelders» надлежало упражняться с мушкетами и пиками. В городе воцарилась атмосфера тревоги и беспокойства. Лейденские старожилы симпатизировали ремонстрантам, в том числе, судя по всему, и семья Рембрандта, особенно если учесть католическое происхождение Нельтген и тот факт, что ни одного ребенка Хармен Герритс и его жена не крестили в таких официальных кальвинистских церквях, как церковь Святого Петра или церковь Святого Панкратия. А их семейный нотариус Адриан Падт был одним из самых известных городских ремонстрантов. Вероятно, семейство мельника внезапно почувствовало, что оказалось во враждебном окружении «чужестранцев»-иммигрантов. Лейден стал для них чужим.

Их худшие опасения оправдались в 1618 году, когда Мориц поднял войско в защиту контрремонстрантов, арестовал Олденбарневелта и Гроция и инициировал чистки всех городских советов республики, включая Лейденский, где вновь назначенный главный магистрат («schout») Виллем де Бондт приобрел известность как один из наиболее ярых преследователей голландских католиков и ремонстрантов. Спустя год, в 1619-м, Национальный синод, созванный в Дордрехте, устроил фарсовый процесс над обеими сторонами богословского спора, который стал лишь прелюдией для объявления ремонстрантов чудовищными закоренелыми еретиками и отлучения их от Реформатской церкви. Отныне все богослужения и молитвенные собрания ремонстрантов были запрещены. Разумеется, основательной чистке подвергся и богословский факультет Лейденского университета, а многие из числа самых ученых и красноречивых его профессоров вынуждены были отправиться в изгнание, например в Роттердам и Амстердам, более снисходительно относившиеся к их взглядам. В течение ближайших трех-четырех лет единственный строго кальвинистский режим, который суждено было узнать Голландской республике, контролировал все государственные, церковные и образовательные институты, совершив некое подобие теократической революции. И, подобно любой революции, она требовала жертвоприношений. В 1619 году Олденбарневелт по совокупности всех грехов был признан виновным в государственной измене и обезглавлен, местный глава ремонстрантов, пенсионарий Лейдена Ромбаут Хогербетс, приговорен к пожизненному заключению, а самый знаменитый выпускник университета – Гуго Гроций заточен в замке Лёвенстейн, из которого ему в конце концов удалось бежать, спрятавшись в ящике из-под книг, что можно считать весьма уместным для нераскаявшегося интеллектуала. Утрехтский статс-секретарь Жиль ван Леденберх избежал заключения, только покончив с собой, но и тогда гроб с его телом был выставлен на виселице у стен Гааги, рядом с искалеченными останками колесованных и умерших на дыбе уголовных преступников[232]232

Эсайас ван де Велде запечатлел эту сцену на замечательном рисунке. См. соответствующий номер в каталоге: Dawn of the Golden Age: Northern Netherlandish Art, 1580–1620 / Ed. Ger Luijten et al. Amsterdam; Zwolle, 1993. P. 618–619.

[Закрыть].

Выходит, что если Рубенс (не по своей воле) родился в самый разгар Религиозной войны, то Рембрандт вырос в эпоху непрекращающихся распрей. На обоих это произведет неизгладимое впечатление. Впрочем, несмотря на все катаклизмы и перипетии, Рембрандт ходил в школу и получал образование, за вычетом иезуитов и жизнеописаний святых мало отличавшееся от того, что было дано Рубенсу. Он читал Вергилия, Горация, Плутарха и Тацита, имел представление о Гомере, Еврипиде и Гесиоде. В возрасте семи лет он в колонне других учеников впервые прошел под аркой латинской школы на Локхортстрат, над которой на белом известняке была вырезана надпись, рекламирующая преподаваемые здесь науки: «Pietati, Linguis et Artibus Liberales» («Христианские добродетели, языки и свободные искусства»). На протяжении последующих семи лет в его мире властвовали аспидная доска и розга. Этот мир сузился до размеров деревянной скамьи, в нем царил непрекращающийся шум от чтения вслух нараспев, от синтаксического анализа предложений, от спряжения и склонения, и, если только его школа не была совершенно уникальной, с задних рядов то и дело доносились смешки, а у учителя случались приступы ярости. Во времена Рембрандта школой заведовал профессор права, некий Якоб Леттингиус, который установил во вверенном его попечению учебном заведении особенно жестокий режим; по крайней мере, такое положение длилось до 1625 года, когда обнаружилось, что он присваивает себе весьма внушительную долю школьных денег. Кроме Библии и классических авторов, Рембрандту преподавали еще каллиграфию; важно также, что, подобно Рубенсу и Гюйгенсу, он брал уроки рисования у некоего Хенрика Ривелинка, честолюбиво именовавшегося «преподавателем schilderkonst [искусства живописи]»[233]233

Gelder J. G. van. Rembrandt’s vroegste ontwikkeling // Mededelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschap, Afdeling Letterkunde (1953): 34.

[Закрыть]. Здесь, на Локхорстстрат, в доме с кирпичным фасадом, он, вероятно, изобразил свои первые глаза.

В молодой Голландской республике отпрыски торговцев и ремесленников не так уж редко получали образование в латинских школах. Главный соперник, а возможно, и друг Рембрандта Ян Ливенс был сыном вышивальщика, уроженца Гента. Однако по крайней мере двое из братьев Яна, включая того, что носил аристократическое латинизированное имя Юст Ливий, получили классическое образование, необходимое для поступления в университет. Не прояви Ян еще в детстве талант живописца, он вполне мог бы избрать такой же путь. Напротив, Рембрандт был единственным из пяти братьев, кому посчастливилось изучать науки на столь высоком уровне. Его старшему брату Герриту на роду было написано унаследовать от Хармена мельницу, и он действительно занимался семейным ремеслом, помолом ячменя на солод, пока около 1621 года с ним не произошел несчастный случай (вероятно, его руку или ногу затянуло в какой-то механизм). Следующий брат, Адриан, стал сапожником, однако, женившись на дочери мельника, поневоле вернулся к мукомольному промыслу. Третий брат, Виллем, сделался пекарем, подобно родственникам с материнской стороны. Существовал и четвертый брат, Корнелис, о котором практически ничего не известно. Кроме сыновей, в семье были две дочери, Махтельт и Лейсбет, причем Лейсбет явно страдала каким-то физическим или умственным недугом, поскольку в завещании ее отца особо указывается, что после его смерти о ней надлежит заботиться одному из ее старших братьев. Впрочем, даже если бы обе девочки были совершенно здоровы, в Лейдене XVII века никто не ожидал, что женщин будут обучать чему-то, кроме чтения, счета и письма да навыков ведения домашнего хозяйства. И уж точно, переводить с листа Тацита, а тем более Овидия девицам не полагалось.

Рембрандт ван Рейн. Старуха за чтением. 1631. Дерево, масло. 59,8 × 47,7 см. Рейксмюзеум, Амстердам

Выходит, мы можем заключить, что Рембрандт отнюдь не был неуклюжим, малограмотным невеждой-провинциалом. Он получил лучшее образование, доступное в наиболее славном академическими традициями городе Голландии. На протяжении всей жизни его творчество будет проникнуто страстной жаждой знания, отмечено стремлением запечатлевать не только образы, но и тексты. Да, в отличие от Рубенса, Рембрандт не привык выставлять напоказ свои глубокие гуманитарные знания, непрерывно цитировать латинских поэтов или обильно уснащать личные письма фрагментами из Вергилия. В 1656 году, описывая его имущество, суд по делам о несостоятельности не нашел у него в доме большой библиотеки. Пусть так, однако ни один художник его времени не был столь увлечен книжной культурой, или, выражаясь более точно, культурой письма и Писания, как Рембрандт. Ни один не передавал с таким наслаждением духовную весомость книг и их материальную тяжесть, переплеты, застежки, фактуру бумаги, шрифт, запечатленные на их страницах повествования. Если в его доме не водилось книг, ими изобилуют его картины и гравюры: вот они громоздятся на шатких полках, вот уверенно расположились на столах проповедников и профессоров анатомии, вот замерли в руках красноречивых священников и задумчивых поэтов. Никто не воспроизведет лучше Рембрандта миг, когда персонаж картины вот-вот приступит к письму, прикоснувшись пером к листу (то есть выйдет из состояния, зачастую мучительно длящегося для многих из нас по многу часов). И хотя картины на сюжет «чтение и читающие» пользовались в его эпоху большой популярностью, никому, кроме Рембрандта, не удастся показать этот процесс как погружение в таинственные глубины, совершенно преображающее читателя. Одна из старух, моделью для которой, по мнению искусствоведов, вероятно, послужила его мать Нельтген и которая совершенно точно призвана изображать престарелую пророчицу Анну, «день и ночь» пребывавшую во храме Иерусалимском в ожидании рождения Христа, запечатлена Рембрандтом в его лейденской манере, всецело поглощенная чтением Святого Писания. Образ пророчицы Анны живо интересовал и Рубенса. Он включил ее в сцену на боковой створке триптиха «Снятие с креста» вместе с праведником Симеоном, ибо пророчица Анна узрела в младенце Иисусе Спасителя. Однако источником света на картине Рубенса становится для Анны тело Христа. Для Анны Рембрандта сияние исходит от светящейся страницы.

II. Первые шаги

Шестнадцатого мая 1620 года имя «Rembrandus Hermanni Leydensis» («RHL», как он будет подписывать некоторые ранние картины) было внесено в официальный список студентов Лейденского университета. Согласно этому реестру, ему было четырнадцать лет, он жил с родителями и изучал филологию. Искусствоведы и биографы потратили немало усилий, чтобы выяснить, почему он, поступив в университет, столь внезапно бросил занятия. Его отец Хармен получил тяжелые травмы, после которых не только не смог больше работать на мельнице, но и отслужить положенный срок в местном ополчении, «schutterij» («схюттерей»). Он внес небольшую сумму за освобождение от этой воинской обязанности, однако ему не пришлось бы платить, если бы его место в «милиции» занял один из его сыновей. Увы, около 1620–1621 годов его старший сын Геррит также покалечился, перемалывая ячмень на солод, что явно было небезопасным занятием. Однако, прежде чем призвать на военную службу самого умного из всего выводка, власти могли распорядиться судьбой по крайней мере троих его старших братьев: Адриана, Виллема и Корнелиса, которым вполне подобало занять место в рядах стрелков-ополченцев. Поэтому едва ли стоит объяснять «университетский зигзаг» Рембрандта желанием уклониться от службы в «милиции»[234]234

См.: Schwartz Gary. Rembrandt: His Life, His Paintings. London; New York, 1985. P. 21.

[Закрыть].

Вероятно, причины, по которым он поступил в университет, а потом вдруг бросил занятия, куда банальнее. Эразм Роттердамский считал необходимым, чтобы молодые люди получали трехчастное образование: семь лет играли, семь лет посещали латинскую школу и семь лет провели на университетской скамье, и Рембрандт почти автоматически приступил к последнему из этих семилетних этапов обучения. Однако вскоре он перестал появляться в университетских аудиториях. Ян Орлерс в биографии Рембрандта, составленной в 1641 году, подчеркивает, что у него «не было желания и склонности» изучать науки и что «от природы его влекло лишь к живописи и рисованию и посему родителям его не оставалось ничего иного, кроме как взять его с гуманитарного факультета и, воплощая его страстные чаяния, отдать в ученики живописцу, где он мог постичь основы и принципы [искусства]»[235]235

Orlers Jan. Beschrijvinge der stadt Leyden: Inhoudende ‘t begin… Leiden, 1641.

[Закрыть]. Сколь бы ни соблазнительно было воображать Рембрандта, на пробу прослушивающего одну-другую лекцию в здании университета на канале Рапенбург, томящегося и мечтающего оказаться в совсем ином месте, у нас нет никаких сведений о том, посещал ли он вообще занятия в Лейденском университете и, если да, как долго. В 1620 году никто не вел дневник студенческой посещаемости, и, хотя Рембрандт три года проучился у своего первого наставника Якоба Исаакса ван Сваненбурга, а в 1623–1624 годах около полугода числился в мастерской амстердамского живописца Питера Ластмана, нет никаких оснований предполагать, что, пусть и недолго, он не мог одновременно изучать науки в университете и искусство живописи у того или иного художника.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?