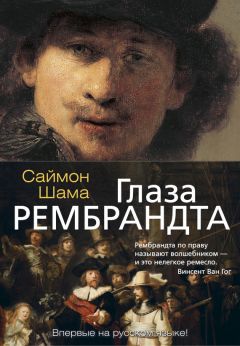

Текст книги "Глаза Рембрандта"

Автор книги: Саймон Шама

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]

Питер Пауль Рубенс. Пейзаж с кораблекрушением Энея. 1604–605. Холст, масло. 61 × 99 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин

Липсий ждал возвращения Филиппа по многим причинам. Как это ни странно для человека его интересов и круга занятий, он намеревался опубликовать собрание чудес, приписываемых Святой Деве, но, самое главное, он завершал дело всей своей жизни: исчерпывающее и авторитетное издание драматических и философских сочинений Сенеки. Если бы не несчастный случай, он привез бы окончательный вариант в Антверпен, в типографию Бальтазара Морета. Однако, даже будь он вполне здоров, он нуждался в помощи своего ученика, которому безгранично доверял и который мог бы проследить за последними этапами публикации. Филипп, как приемный сын и редактор, не мог отказать Липсию. Старик (он выглядел дряхлым и хворым, хотя на самом деле ему исполнилось всего пятьдесят пять) был тем самым патриархом, которого так долго не хватало Филиппу. Дом Липсия в Лувене, где избранные студенты делили с учителем стол, кров и утонченные философские беседы, Филипп в каком-то смысле считал родным. Однако столь глубокая, почти сыновняя привязанность к учителю и наставнику неизбежно влекла за собой чувство вины и несамостоятельность. Твердо уверенный в том, что дни его сочтены, Липсий во что бы то ни стало желал передать Филиппу свою кафедру в Лувене: он видел в нем сочетание блестящей образованности и безупречной нравственности, потребных для того, чтобы сохранить принципы неостоицизма, невзирая на те ужасные бедствия, что война обрушила на несчастную Бельгию, «miseram Belgiam»[139]139

Ibid. 67.

[Закрыть]. В глазах Липсия Филипп мог бы нести знамя католического гуманизма в ожидающие их суровые времена.

Однако, когда дошло до дела, Филипп отверг предложенную ему честь и не принял профессорской должности. Повидавшись со своим наставником и благополучно отправив его труды в типографию, он снова затосковал по Питеру Паулю и по Италии. Трудно сказать, сколь мучительным было последнее объяснение учителя и ученика. Липсий, неизменно заявлявший публично, сколь высоко он ценит интеллектуальную независимость, теперь едва ли мог отказать в этом Филиппу. Однако в Италии открылась вакансия библиотекаря у кардинала Асканио Колонны, сына главнокомандующего папскими галерами в битве при Лепанто и человека великой учености, с 1602 года по велению испанского монарха исполнявшего обязанности вице-короля Арагона. Теперь он возвращался в свой великолепный фамильный дворец у подножия Квиринала и нуждался в высокообразованном помощнике, который занялся бы его знаменитым книжным собранием. Возможно, памятуя о том, что обращается к человеку, страдающему невыносимым несварением желудка и потому вынужденному ограничиваться только прохладной жидкой пищей, которая не причиняет вреда его истерзанному пищеводу, Липсий не поскупился на похвалы, представляя своего протеже в письме от 1 апреля 1605 года. Он объявил, что «именно такого сына, как Рубенс, я пожелал бы иметь, если бы Господь соблаговолил даровать мне оного»[140]140

Huemer. Rubens and the Roman Circle. P. 41–42.

[Закрыть].

Филипп получил место библиотекаря в Риме, но собирался и дальше поддерживать связь со своим наставником и учителем. Он взял с собою только что сошедший с печатного станка экземпляр подготовленного Липсием собрания Сенеки, чтобы лично передать его новому папе, Павлу V из рода Боргезе, вместе со стихотворным посвящением и портретом мудреца, облаченного в знаменитый, отороченный леопардовым мехом плащ. В одной руке изображенный на портрете Липсий держал книгу, другая покоилась на спинке его черного спаниеля Сапфира, символа верности и стоического хладнокровия пред лицом опасности, поскольку песика уже постиг жестокий и преждевременный конец: он упал в бронзовый котел с кипятком. Это несчастье его осиротевший хозяин оплакал, сочинив латинскую элегию на смерть своего любимца: «О бедняжка, / Ты спустился к порогу мрачного Орка, / Да смилостивится над тобою брат твой, Цербер»[141]141

Ibid. P. 51–52.

[Закрыть]. На церемонии передачи книг и портрета папе присутствовали оба брата, Филипп и Питер Пауль Рубенсы.

Дело в том, что, прослужив два года в Мантуе, Питер Пауль сумел вырвать у герцога Винченцо еще один отпуск, чтобы зарисовывать в Риме предметы искусства для коллекции Гонзага (на сей раз от него не требовали портретов «красавиц»). Он завершил увековечившую благочестие династии Гонзага великолепную алтарную картину для церкви иезуитов в Мантуе, а также парные к ней «Преображение» и чудесное «Крещение». Написав эту вторую, изумительную картину, Рубенс недвусмысленно заявил о своем притязании быть наследником величайших итальянских мастеров. Не случайно он сознательно избрал для своих ангелов мягкую манеру Тициана, атлетически сложенных, совлекающих с себя одеяния купальщиков заимствовал у Микеланджело, фигуры Христа и Иоанна Крестителя подсмотрел у Рафаэля и всех их поместил на фоне сияющего пейзажа с антропоморфным деревом посредине, очертаниями напоминающим крест[142]142

Образ дерева как Животворящего Креста подробно обсуждается в работе: Schama Simon. Landscape and Memory. New York, 1995. P. 214–226.

[Закрыть].

Сумев отстоять свою независимость в психологическом поединке с герцогом Гонзага, Рубенс, возможно, уже мечтал не возвращаться в Мантую, даже если у него не было бы столь сильного искушения, как грядущий переезд в Рим брата. В герцогстве настали мрачные времена. При огромном стечении народа, обличая современные пороки и грозя неизбежными карами Господними, а заодно продемонстрировав для пущего эффекта парочку чудесных исцелений, в Мантуе стал проповедовать фра Бартоломео Камби ди Солютио, красноречивый и легко покоряющий сердца монах из тех, что наведываются в итальянские города-государства с регулярностью чумы. Разумеется, во всех бедах мантуанских граждан оказались повинны местные евреи, и нетрудно было предсказать, что монах тотчас благословил мантуанцев на их изгнание и убийство, которые не замедлили последовать. Антисемитская истерия в городе достигла предела, когда толпа атаковала войска, которым было приказано охранять гетто; в конце концов несколько евреев, не совершивших никаких преступлений, были наугад выбраны в качестве козла отпущения, осуждены по надуманным обвинениям в нападении на христианина и публично казнены.

Питер Пауль Рубенс. Крещение. Ок. 1605. Холст, масло. 482 × 605 см. Королевский музей изящных искусств, Антверпен

В декабре 1605 года Питер Пауль переехал в Рим. Впервые со времен их отрочества в Антверпене братья жили под одной крышей, в доме на Виа делла Кроче, неподалеку от Пьяцца ди Спанья, Испанской площади[143]143

La Casa di Pietro Paolo Rubens a Roma // L’ Opinione 245. September 6, 1887. См. также любопытную статью Джузеппе Габриэли: Gabrieli Giuseppe. Ricordi Romani di P. P. Rubens // Bolletino d’ Arte del Ministero della Pubblica Instruzione I. Milan; Rome. July 1927. P. 596–598.

[Закрыть]. По соседству расположились еще несколько художников-северян: Пауль и Маттейс Брили, с которыми он ездил верхом на этюды в Кампанью, и поселившийся на Виа деи Гречи Адам Эльсхаймер, наделенный необычайным творческим воображением живописец из Франкфурта. Его «истории на фоне пейзажа», отличающиеся лаконичной и оригинальной композицией, могли напоминать Рубенсу исполненные максимальной экспрессии гравюры Штиммера. Услышав о смерти еще молодого Эльсхаймера в декабре 1610 года, Рубенс написал: «Никогда прежде сердце мое не бывало столь омрачено горем, как сейчас, при получении этой скорбной вести»[144]144

LPPR 54.

[Закрыть]. И это была не единственная их утрата. Не успели полевые цветы распуститься на развалинах Форума, как из Антверпена пришли известия о смерти еще двоих из их близких. Первым они получили траурное послание от своего друга Бальтазара Морета, извещавшего их о кончине Липсия, который давным-давно предрекал собственную смерть и вот наконец покинул сей мир 26 марта 1606 года. За несколько дней до своей кончины он признался приятелю, что один лишь Филипп «среди всех его секретарей разделял его образ мыслей и что следует любить только тех, кому можно доверить сокровеннейшие тайны»[145]145

Huemer. Rubens and the Roman Circle. P. 44.

[Закрыть]. Можно лишь воображать, что почувствовал Филипп, узнав о смерти своего учителя и наставника, с которым его столь многое объединяло, однако он согласился принять участие в написании надгробного слова, на манер латинских эпитафий, которое задумали коллективно сочинить наиболее образованные ученики покойного. Не прошло и месяца, как братья получили послание, извещавшее о смерти их единственной сестры Бландины. Она умерла в возрасте сорока двух лет, возможно, от чумы, опустошавшей в ту пору города Северной Европы. Четверо из детей Марии Пейпелинкс скончались прежде нее: Бартоломеус, Хендрик, Эмилия и старший, Жан-Батист. Хотя она до сих пор могла рассчитывать на поддержку многочисленных семейств Пейпелинкс и Лантметере, она отныне жила в одиночестве, в темном, обшитом дубом доме на Клостерстрат.

Однако, узнав печальные вести, ее сыновья отнюдь не спешили покинуть римскую идиллию. Лето 1606 года принесло им блаженство и покой, для Филиппа омрачавшийся раздражительным и вспыльчивым нравом Асканио Колонны. Однако Филипп по-прежнему усердно работал над составлением «Electorum Libri II», сборника заметок и комментариев по поводу всевозможных деталей общественной жизни римлян: как именно украшалась и какой цвет имела кайма тоги у различных римских сенаторов и патрициев в зависимости от ранга и исполняемых обязанностей, полотнищем какого цвета и формы подавался в цирке сигнал к началу состязаний колесниц, какой короткий плащ предпочитали солдаты и офицеры римской армии, какие мягкие, богато украшенные металлическими деталями сандалии носили римские аристократки, сколько именно локонов, кос и лент включал в себя убор римской невесты[146]146

Meulen van der. Rubens. P. 96–112.

[Закрыть]. Обо всех этих и бесчисленных иных предметах Филипп намеревался предоставить читателю исчерпывающие и однозначные сведения, в особенности в тех случаях, где латинские авторы противоречили друг другу. Однако эти сведения необходимо было снабдить иллюстрациями, выполненными братом после столь же усердных поисков и исследований. И Питер Пауль действительно сделал для ученого труда Филиппа множество тщательных зарисовок, запечатлевая саркофаги, барельефы триумфальных арок, бюсты и статуи везде, где только мог их найти: на городских площадях, во дворцах и в садах аристократов, в галереях Ватикана, на античных монетах, геммах и камеях, которые он уже начал коллекционировать. Большинство рисунков и скопированных надписей предназначалось для книги Филиппа, однако одновременно Питер Пауль систематически пополнял свой визуальный архив исторических деталей, который впоследствии не раз использует для картин в соответствующем жанре. В глазах Рубенса, живописца и рассказчика, верно переданные извивы браслета или узор застежки вовсе не были свидетельством банальной приверженности антикварному вкусу. Для него стремление к точности было неотъемлемым свойством надежного повествователя, осознающего разницу между исторической достоверностью и детскими сказками.

Таким образом, именно Питер Пауль претворил ученый педантизм своего брата в визуальную археологию. Этот свой дар он блестяще воплотил также и в новом заказе, который, как он надеялся, обеспечит ему репутацию, сравнимую со славой величайших итальянцев – корифеев исторической живописи: ему поручили написать алтарный образ для Кьеза Нуова, «Новой церкви» общества ораторианцев.

Как ни странно, «Новая церковь» была очень и очень старой; по крайней мере, место, на котором она была возведена, согласно преданию, было связано с первыми римскими христианами Рима, и потому она могла считаться истинной Древней церковью, а многие меценаты, покровительствовавшие Рубенсу, в частности кардинал Бароний, не жалели усилий, стремясь ее восстановить. Ранее она была известна под названием Санта-Мария ин Валличелла и располагалась на руинах бенедиктинского монастыря, основанного в конце VI века папой Григорием Великим, причисленным к лику святых. Папа Григорий остался в памяти христиан благодаря многим добродетелям и достоинствам: когда император Восточной Римской империи фактически утратил всякую реальную власть, он успешно управлял итальянскими провинциями, пораженными наводнением, голодом и нашествиями варваров; он неустанно посылал миссионеров в Британию и Германию; он ввел в обиход церковное пение и неутомимо пропагандировал богослужение. Но самая важная его заслуга состоит в том, что он утвердил и отстоял независимость римского престола святого Петра от воли византийского императора и его епископа, патриарха Константинопольского, полагая, что именно Рим в первую очередь обладает правом духовного наследования Христу. Таким образом, Григория можно воспринимать как фактического, а не номинального основателя папства. Выходит, что папа Григорий XIII совершил весьма уместный жест, в 1575 году навсегда изменив историю этой церкви и передав ее конгрегации ораторианцев.

Ораторианцы были последователями священника Филиппо Нери, который изначально мечтал отправиться миссионером в Ост-Индию, но потом передумал, решив, что «его Ост-Индией» станет Рим, и в пятидесятые годы XVI века основал братство помощи паломникам в Святой град. Затем, все чаще и чаще, Нери стали посещать экстатические видения, в которых ему являлась главным образом Дева Мария. Эти видения столь поглощали его и длились столь долго, что зачастую сопровождавшие его священники покидали церковь, пока он еще пребывал в состоянии исступленного восторга, и приходили, чтобы продолжить службу, когда он вновь возвращался в земной мир. Естественно, Нери ощутил потребность посвятить в свои видения мирян, а безыскусность и страстность его проповедей привлекли к нему множество последователей, которые и составили сообщество, являвшее разительный контраст ордену иезуитов. В то время как иезуиты предпочитали строгую иерархию и тяготели к таинственности, объединение, вдохновляемое Филиппо Нери, было открытым и не имело жесткой структуры; последователи Нери готовы были обращать в свою веру, проповедуя на площадях и призывая верующих на молитву своими «ораториями». Они апеллировали скорее к чувствам, нежели к интеллекту, склонны были поступать под влиянием эмоций и импровизировать, а не подчиняться строгой дисциплине военного образца. Духу их учения вполне соответствовало решение Филиппо снести старую, разрушающуюся церковь, которая была передана ему папой, и возвести на ее месте новую, самую великолепную в Риме, еще не добыв ни гроша на строительство.

Однако Нери, с его мягкостью и благочестием, пользовался такой популярностью, что, в особенности после его кончины, деньги на возведение Кьеза Нуова полились рекой. Кто бы отказался отдать дань памяти священнику, который весь последний день своей жизни в мае 1595 года обсуждал с идущими нескончаемым потоком посетителями различные вопросы веры, а в заключение объявил: «В конце концов всем нам суждено умереть» – и исполнил сказанное? Однако если неф церкви был завершен к 1600 году, то эффектный фасад удалось закончить только к 1605-му. Лишь после этого ораторианцы, с 1593 года возглавляемые Баронием, смогли заняться ее внутренним убранством. Эта работа, как с точки зрения замысла, так и с точки зрения практического осуществления, обещала быть необычайно трудной и именно поэтому представляла собой самый ценный заказ в Риме. Удачно выполнил бы ее тот, кому удалось бы найти идею, объединяющую сложную историю церкви и простоту и безыскусность последнего служившего в ней священника (ведь тело Нери было погребено в Кьеза Нуова). Художнику, взявшемуся за подобный заказ, вменялось в обязанность изобразить святого Григория и мир первых римских святых и мучеников: останки многих из них были обнаружены во время рытья строительного котлована и ныне упокоились под сводами новой церкви. И прежде всего, настаивали ораторианцы, запрестольная картина должна включать чудотворный образ Святой Девы (представлявший собой довольно беспомощную в художественном отношении икону XIV века), исцеляющий кровоточащие раны; именно перед ним, как правило, молились члены конгрегации, особо приверженные культу Богоматери.

Казалось совершенно немыслимым, что этот заказ будет поручен никому не известному фламандцу, не прожившему в Риме и двух лет, а ведь он победил даже таких маститых живописцев, как Федерико Бароччи, перед картиной которого «Встреча Марии и Елизаветы» Нери, по преданию, каждый день предавался благочестивым размышлениям. Однако Бароччи уже перешагнул семидесятилетний рубеж и потому, видимо, был сочтен слишком старым; кроме того, он, как известно, страдал сильнейшими болями в желудке и не мог работать с полной отдачей, а потом, едва ли решился бы на утомительный путь, отправившись из родного Урбино в Рим. Напротив, восходящую звезду Гвидо Рени сочли слишком юным и неопытным. Аннибале Карраччи терзала меланхолия, вызванная апоплексическим ударом, и он почти перестал писать. Караваджо скрывался от правосудия где-то в поместьях своих покровителей Колонна, поскольку ему грозил арест по обвинению в убийстве, совершенном в мае. Оставались некоторые талантливые художники, например Кристофоро Ронкалли, без сомнения считавший себя достойным этой чести. Однако, даже если бы Рубенсу выпала на долю более ожесточенная борьба с более сильными соперниками, он наверняка одержал бы верх «над прославленными римскими живописцами и посрамил их притязания», как он писал Кьеппио[147]147

Письмо Рубенса к Кьеппио от 2 декабря 1606 г. LPPR 39.

[Закрыть].

К лету 1606 года Пьетро Паоло Рубенс превратился в фигуру, с которой надобно было считаться. В его послужном списке уже значились первый запрестольный образ для церкви Святого Креста Иерусалимского (Санта-Кроче ин Джерусалемме) и три больших полотна, украшающие церковь иезуитов в Мантуе. Один из главных его покровителей, кардинал Джакомо Серра, происходил из Генуи и, судя по всему, видел великолепные портреты представителей династии Спинола-Дориа, особенно женской ее части, которые Рубенс написал во время своего пребывания в этом лигурийском городе-государстве. Впрочем, даже если Серра не знал этих работ Рубенса, он настолько верил в талант живописца, что добавил триста скуди к стоимости картины, при условии, что заказ присудят фламандцу. Может быть, еще того важнее была высокая репутация, которую имели в глазах ораторианцев оба Рубенса, слывших ведущими представителями фламандско-немецкого кружка с серьезными претензиями на ученость и религиозную глубину. Они уже не считались пришлыми, чужестранцами и профанами, а Питера Пауля никто более не приравнивал к бесталанным пачкунам и ремесленникам. 2 августа 1606 года, когда Рубенс получил этот заказ, нидерландские живописцы праздновали победу, с облегчением чувствуя, что отныне могут забыть о язвительных насмешках Микеланджело.

Не исключено, что успех придал Рубенсу смелости. Братство ораторианцев обязало живописцев для участия в конкурсе представлять недавние доказательства своих умений и способностей. Вместо того чтобы показать одну из прежних работ, Рубенс предъявил большой, размерами пять на четыре фута, эскиз алтарного образа, выполненный маслом и раскрывающий замысел художника. Возможно, он воспользовался инсайдерской информацией о сюжете картины, однако не приходится сомневаться, что этот эскиз вполне доказывал: отдав ему заказ, ораторианцы сделали правильный выбор[148]148

О работе Рубенса для Кьеза Нуова существует обширная литература. В частности, о первом эскизе см.: Evers Hans G. Rubens und sein Werk: Neue Forschungen. Brussels, 1943. P. 112–116; Jaffé Michael. Peter Paul Rubens and the Oratorian Fathers // Proporzioni 4 (1963): 209–214; Held Julius S. Selected Drawings of Rubens. London, 1959. P. 128; Müller-Hofstede Justus. Rubens’s First Bozetto for S. Maria in Valicella // Burlington Magazine 106 (1964): 445; Sutton. The Age of Rubens. P. 228–231.

[Закрыть].

Хотя исторических персонажей, собравшихся на ступенях лестницы перед классической аркой, в реальности разделяло по меньшей мере триста лет, Рубенс объединил их, превратив в свидетелей важнейшего события: на глазах у них Рим отринул власть язычества и обратился в спасительную христианскую веру. Арка обрамляет вид на руины Палатина и маленькую церковь Святого Теодора (Сан-Теодоро), на протяжении веков считавшуюся местом первых христианских мученичеств. По левую руку Григория стоит облаченная в пышные сиренево-серые шелка Флавия Домицилла, родственница императора Домициана, во II веке, на исходе Римской империи, сожженная на костре за отказ принести жертву языческим богам и идолам. Двое мужчин в роскошном вооружении – это святой Мавр и святой Папиан, из числа первых христианских мучеников. Впрочем, они также напоминают святых, особенно почитаемых Баронием и ораторианцами, – евнухов Домициллы Ахиллея и Нерея. Оба они были воинами, затем приняли христианство и обрекли себя на муки, а их мощи покоились на кладбище Домициллы[149]149

Farmer David Hugh. Oxford Dictionary of Saints. Oxford, 1992. P. 352.

[Закрыть].

Питер Пауль Рубенс. Святой Григорий со святыми Домициллой, Мавром и Папианом. Эскиз. Ок. 1606. Холст, масло. 146 × 119 см. Картинная галерея, Государственные музеи, Берлин

Как это уже вошло у Рубенса в привычку, он тщательно изучил архивные источники в поисках визуального решения отдельных образов и всей композиции в целом. В частности, руки Григория, правую, протянутую и изображенную в ракурсе, и левую, держащую книгу, он заимствовал у Аристотеля с фрески Рафаэля «Афинская школа», головы бородатого святого-воина и Домициллы скопированы с античных бюстов, а собрание праведников, созерцающих сошествие Духа Святого (в этом подготовительном варианте представленного потоком света, падающим на обращенное к небу лицо святого Григория), весьма напоминает расстановку персонажей на картине Тициана «Мадонна во славе с шестью святыми». Однако ни мастерским сочетанием движения и покоя, ни контрастом света и тени (например, на правой ноге безбородого воина), ни плоским «сценическим пространством» картины, в котором поставлена «драма», и глубокой «нишей», за которой открывается пейзаж, ни, прежде всего, ослепительной игрой ярких, насыщенных цветов, одеяний, трепещущих и слегка вздымающихся, словно приподнимаемых мощью все затопляющего сияющего света, Рубенс не обязан никому из своих предшественников. Здесь он неоспоримый новатор.

В период с начала августа до 26 сентября, когда Рубенс и ораторианцы подписали договор, художник усовершенствовал свой замысел. Рисунок тушью и черным мелом, находящийся сейчас в Монпелье, – это, по-видимому, эскиз («sbozzo o disegno»), который ораторианцы потребовали предъявить для одобрения перед завершающей стадией работы. На нем те же арка и пейзаж, но число святых, окружающих папу Григория, возросло с трех до шести. Римскую торжественность, столь привлекательную в первом подготовительном эскизе, Рубенс смягчил и в других отношениях. Бородатый воин уже не глядит вызывающе прямо на зрителя, но беседует со своим собратом. Херувимы поддерживают Библию святого Григория и порхают вокруг резной рамы, в которой впоследствии чудесным образом появится изображение Святой Девы. И только облик Григория сделался не менее, а более суровым: на рисунке из Монпелье он старше и гладко выбрит, морщины и обвисшие складки кожи у него на лице тщательно выписаны, на нем вполне узнаваемая митра, а не странная гладкая шапочка с красными и белыми лентами, словно впитывающими лучи Божественного света: для первого эскиза маслом Рубенс явно заимствовал ее из арсенала Филиппа.

Питер Пауль Рубенс. Святой Григорий со святыми Домициллой, Мавром и Папианом. Подготовительный эскиз для Кьеза Нуова. Ок. 1606–1607. Тушь, итальянский карандаш. Музей Фабра, Монпелье

Окончательный вариант был написан в первой половине 1607 года, во время дополнительного римского отпуска, испрошенного Рубенсом и дарованного герцогом, который, несомненно, осознавал, что самый престижный заказ в Риме, доставшийся его «фламандцу», косвенно поднимает и его репутацию. В картине сочетаются некоторые элементы обоих эскизов, однако строгость уступает место эффекту удивительной чувственности. Бородатый воин, стоящий позади Григория, снова глядит прямо на зрителя, однако на сей раз он представлен обнаженным, с полными розовыми губами и пышными кудрями братьев Рубенс. Для этого варианта выбраны необычайно роскошные одеяния: блеск римских доспехов оттеняется леопардовым мехом, перекрывающиеся стальные пластины панциря украшают рельефные чеканные бычьи головы и лица сатиров. Домицилла отрастила золотые локоны, ниспадающие ей на обнаженное плечо, им вторит оттенок широкой мантии, накинутой поверх платья сияюще-алого, голубого и императорского пурпура. Обращают на себя внимание даже хламида Григория, в финальном варианте картины «сшитая» из тяжелой парчи, и накинутая на нее великолепная разноцветная риза с вышитым изображением святого Петра, восседающего «in cathedra» и держащего в руках ключи от Царства Небесного, врученные ему Христом.

Это полотно рассчитано на ошеломляющий эффект, оно ослепляет, быть может, слишком яркими красками и слишком чувственными деталями. Филиппо Нери всячески пропагандировал живопись как «Biblia Pauperum», Библию для бедных и неграмотных, однако и он, возможно, испытал бы некоторые сомнения при виде выставленных Рубенсом напоказ роскошных тканей, приличествующих скорее римскому триумфатору. У зрителя неизбежно возникает впечатление, что молодой одаренный художник вознамерился во что бы то ни стало показать свое владение всеми известными приемами ремесла: он виртуозно изображает абсолютно все, от архитектурных сооружений до костюмов, от цвета лица до стальных доспехов и меха. Демонстрируя все грани своего дарования, Рубенс оживляет каменную деталь коринфской капители, взращивая на ней настоящую виноградную лозу, напоминающую о Святом причастии и роскошными, пышными плетями обвивающую колонну. Так Дева Мария чудесным образом претворяет мертвый камень в живое растение. Впрочем, в конце концов, ослепительное великолепие этого зрелища подчиняется благочестивому замыслу, лежащему в основе всей композиции. Двое святых справа и двое святых слева возводят очи горе, к образу Святой Девы, от которого исходит сияние. В центре Рубенсу удалось представить святого Григория в облике, соединяющем одновременно мужественность и мягкость, княжескую стать, весьма подходящую ему, учитывая его бурную политическую карьеру, и искреннее благочестие. Заменив Палатинский холм небом с просветами, на котором клубятся пышные облака, Рубенс пожертвовал ученой аллюзией в пользу чисто живописной драмы. Отныне профиль святого с развевающейся по ветру бородой и поблескивающим высоким челом не поглощается пейзажем, а отчетливо выделяется на фоне синего небосвода, а Дух Святой в образе белоснежного голубя даже не осеняет, а почти касается его крылом.

Неудивительно, что Рубенс объявил это полотно «лучшим и намного превосходящим все прочие, что я написал до сих пор»[150]150

Рубенс в письме к Кьеппио от 2 февраля 1608 г., LPPR 42.

[Закрыть]. Он завершил его к концу мая 1607 года, однако ему пришлось ждать, пока картину не повесят в Кьеза Нуова, для чего, в свою очередь, надобно было ждать, пока чудотворный образ Святой Девы не перенесут на его полотно. Тем временем он переживал некий творческий спад. Встревоженный известиями о том, что у их матери Марии, которой было уже более семидесяти лет, все чаще случаются приступы астмы, Филипп поспешил вернуться в Антверпен. Жалованье Питера Пауля приходило из Мантуи нерегулярно, а выплата второй части гонорара в размере восьмисот крон за алтарный образ в Кьеза Нуова задерживалась, поскольку главный его покровитель, кардинал Серра, пребывал с визитом в Венеции. А теперь оказалось, что герцог Винченцо требует, чтобы его придворный живописец вернулся на лето во Фландрию и в Брабант, где он вновь намеревался лечиться на водах.

Питер Пауль Рубенс. Святой Григорий со святыми Домициллой, Мавром и Папианом. 1607. Холст, масло. 477 × 288 см. Городской музей Гренобля, Гренобль

Обеспокоенный тем, что установка алтарного образа затягивается, Рубенс все же согласился вернуться в Мантую и наверняка с нетерпением ждал возможности побывать дома, но тут узнал, что герцог внезапно передумал. Винченцо и его двор решили провести лето 1607 года не во Фландрии, а в Генуе, на виллах приморского городка Сан-Пьетро-д’Арена, где ступени террас, утопающих в ароматах флердоранжа и жасмина, обрывались прямо в индигово-синие волны Тирренского моря. Вероятно, Рубенсу показалось, что дело всей его жизни откладывается на неопределенный срок. Однако он был Рубенсом и потому не упустил случая часто, с разных точек зрения, зарисовывать роскошные виллы генуэзских патрициев, не столь грандиозные и величественные, как римские, и более гостеприимно открытые лигурийским бризам. Он водил дружбу с семействами Спинола-Дориа и Паллавичини, потягивая фруктовый сок со льдом в их садах, склонялся в элегантных поклонах перед генуэзскими дамами, демонстрируя свой высокий рост и непринужденное изящество, гладил по головке их ручных обезьянок и карликов, прищелкивал языком их попугаям ара, встречавшим незнакомца презрительными криками. Одни генуэзские аристократы уже позировали ему, другие заказывали свои портреты сейчас. Джанкарло Дориа предстает на портрете в облике кавалера ордена Сантьяго и искусного наездника, который поднимает коня на дыбы, одной рукой натягивая удила; алый шарф, охватывающий его талию, развевается по ветру над лигурийскими скалами. Личико Вероники Спинола, с острыми чертами, кажущимися еще более резкими от соседства кроваво-красной гвоздики, вставленной в тугие завитки волос за ушком, над чудовищным плоеным воротником напоминает крохотную конфетку, одиноко лежащую посреди огромного блюда. Ее тело заковано в неумолимый корсет по испанской моде, которую любили генуэзские аристократки, но Рубенс, мастер чувственных намеков, смягчает это впечатление, так распределяя ее жемчужное ожерелье, чтобы оно подчеркивало соблазнительные изгибы фигуры.

Портреты генуэзских принцесс отличаются немалым формальным новаторством, они представляют собой контролируемые взрывы насыщенного цвета. Кроме того, они свидетельствует о том, что Рубенс пересматривает конвенции портретного жанра. На протяжении его долгой истории во весь рост изображались только властительницы, подобные Елизавете Английской или Екатерине Медичи. Рубенс пишет генуэзских дам согласно канонам представления монархинь, однако радикально меняет интерьер, внося в него дыхание жизни[151]151

Эта точка зрения сформировалась у меня по прочтении лирического фрагмента книги Хьюмер «Три этапа преобладания той или иной палитры в живописи Рубенса итальянского периода…» («The three phases of coloring in Rubens’s painting of the Italian period…»). См.: Huemer. Rubens and the Roman Circle. P. 229–231.

[Закрыть]. Драпировки на портретах едва заметно колеблются под легким ветерком. Жаркое солнце июльского полдня поблескивает на нежно-розовой коже и темных шелках. Кисть Рубенса, обремененная краской, плавно движется по холсту, удивительно точно воспроизводя поверхности и фактуру, но одновременно обнаруживая под костюмом не манекен, а человеческую плоть. Он словно овладевает своими моделями, заново воплощает их, предоставляя зрителю наслаждаться пиром ликующих чувственных ощущений.

Но все это были лишь летние развлечения. В мыслях Рубенс постоянно возвращался к судьбе картины, написанной для Кьеза Нуова, и его охватывали тревожные предчувствия. А когда наконец настал день повесить картину над главным алтарем, он тотчас понял, что на него обрушилось еще одно несчастье, ниспосланное испытать его стоицизм. Трудность заключалась в свете, не слишком слабом, как это обыкновенно бывает в римских церквях, а, напротив, слишком ярком, сияющим потоком устремляющимся сквозь высокие окна, нарочно прорезанные для того, чтобы он затопил неф. Весь эффект рубенсовской живописи зиждился на тончайших переходах тона от сияющего к более приглушенному, и почти все они исчезали в ярких бликах, заплясавших, словно ртуть, по поверхности блестящего лака. «На алтарь падает свет столь невыгодный, – сетовал Рубенс в письме Кьеппио, – что снизу почти нельзя разглядеть фигуры или насладиться красотой цвета, изяществом черт и благородством одеяний, кои исполнил я с величайшим тщанием с натуры и, по всеобщему мнению, весьма успешно. А посему, видя, что все достоинства полотна пропадают, и будучи не в силах заслужить ту честь, каковой должны быть вознаграждены мои усилия, я решил не совлекать с нее покров и не представлять ее на суд зрителей»[152]152

Рубенс в письме к Кьеппио от 2 февраля 1608 г., LPPR 42.

[Закрыть].

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?