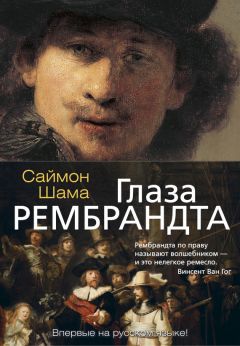

Текст книги "Глаза Рембрандта"

Автор книги: Саймон Шама

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 17 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]

IV. Джентльмен, достигший совершенства

На картине изображен зал в антверпенском доме, полный картин и посетителей. Все это сплошь состоятельные джентльмены, они говорят тихо и вкрадчиво, они, все без исключения, весьма строго одеты. Корнелис ван дер Гест, дом которого якобы предстает перед нами, удостоверился в том, что выбранный им художник Виллем ван Хахт, как положено, особо выделил его герб над дверью. И пусть себе чужеземцы сетуют на неумеренную страсть фламандских бюргеров к геральдике и язвят, что едва ли торговля пойдет лучше, если над дверями в контору укрепить герб с серебряными львами на чернеди. И пусть себе коварные англичане злобно распускают слухи, что вот-де нидерландцы трижды в неделю меняют свой герб, лишь бы угодить капризным женам[183]183

Эту историю применительно к «моему давнему знакомому, не раз дававшему мне приют» повторяет Генри Пичем: Peachem Henry. The Compleat Gentleman: Fashioning Him Absolute in the Most Necessary and Commendable Qualities Concerning Minde or Bodie That May Be Required in a Noble Gentleman. London, 1634. P. 12.

[Закрыть]. В конце концов, ван дер Гест и его друзья стремились уподобиться не английским джентльменам-помещикам, с их деревянными особняками и слабостью к племенным кобылам и охоте на куропаток, а скорее аристократии зрения, ока, глаза. Они помнили, как римские кардиналы проводили своих гостей по галереям, где стояли вдоль стен мраморные изваяния, медленно протягивали холеную белую руку в пурпурном рукаве и указывали на то или иное сокровище: бюст, торс, камею – и видели себя их северными двойниками, князьями церкви, в которой поклоняются красоте. Поэтому здесь выставлены на обозрение ценителей их изысканные реликвии, сплошь в копиях, вотивные приношения культу совершенства: Аполлон Бельведерский и Геракл Фарнезе. Поэтому эти джентльмены не без некоторых оснований именуют себя «kunstliefhebbers», буквально «любителями искусства», не каких-нибудь там лубочных картинок или садовых видов, «schilderij», а настоящей живописи, «kunstschilderij», исторических полотен и портретов, желательно парадных. А еще они столь увлеченно отдаются своей страсти и столь глубоко и тонко разбираются в живописи, что испросили разрешение войти в гильдию Святого Луки на правах коллекционеров и знатоков и получили согласие[184]184

См.: Filipczak. Picturing Art. P. 51–53.

[Закрыть]. Удивительное, неслыханное дело: джентльмены, словно простой люд, стремятся водить дружбу с художниками! А если кому-то может показаться, что их похвальба гербами плохо сочетается с любовью к искусству, новоявленных коллекционеров и знатоков это совершенно не смущает. Если они уподобляются кардиналам, то почему бы им не считать своим «церковным владением» царство духа? Разве не носит их радушный хозяин весьма знаменательное имя? «Гест», «Geest», переводится как «l’esprit»: остроумие, ум, воображение и дух, идеальный союз светского и духовного. Что ж, пусть он обыграет свою фамилию в благородном каламбуре. Пусть девизом его дома, начертанным крупными буквами, отныне станет: «Vive l’esprit!»

Ничто с такою полнотой не воплощало сей союз священного и живописного, как «Мадонна с Младенцем» Квентина Массейса, а ван дер Гесту, как хозяину дома и главному ценителю искусства, выпала честь показать ее почетнейшему гостю, эрцгерцогу Альбрехту. Но если на фигурку Младенца Христа самоуверенным жестом указывает ван дер Гест, то более многословно и красноречиво что-то поясняет эрцгерцогу другой посетитель, стоящий за его правым плечом. Конечно, это Рубенс, как всегда воплощение такта и эрудиции; он присутствует в галерее ван дер Геста сразу в нескольких образах. На задней стене виднеется его «Битва греков с амазонками», водоворот полуобнаженных, мускулистых, обрушивающихся друг на друга погибающих тел. На переднем плане в центре на восьмиугольном столике красуется несколько графических листов. На самом большом и наиболее отчетливо различимом из них Яном Вириксом запечатлена сцена в мастерской художника Апеллеса; Апеллес в присутствии Александра Великого пишет портрет обнаженной возлюбленной царя, Панкасты. Согласно Плинию, Александр пожелал вознаградить его, осыпав всевозможными сокровищами, и даже даровал ему саму Панкасту. Едва ли столь рискованного дара стоило ожидать от бывшего кардинала эрцгерцога Альбрехта. Однако, привыкшие узнавать скрытые аллюзии и параллели всюду, в том числе и на полотнах в картинных галереях, остроумные поклонники талантов наверняка украдкой стали толкать друг друга в бок и усмехаться, сравнивая визиты к придворным живописцам властителя древнего и нынешнего. А самые проницательные, вероятно, даже вспомнили, что Вирикс на своем рисунке, точно воспроизведенном здесь в миниатюре, придал Апеллесу черты его местного воплощения: кудрявые волосы, аккуратно подстриженную бородку, четко очерченный нос – вылитый Питер Пауль. Возможно, ван Хахт в какой-то степени и сам притязал на лавры Апеллеса, ведь его собственная, подписанная версия «Данаи» виднеется под рисунком Вирикса.

В какой-то момент Рубенс поддался искушению и вместе со своим другом Яном Брейгелем написал цикл живописных аллегорий всех пяти чувств, представив их как интерьеры картинных галерей. «Зрение» – это бесстыдная антология их любимых работ, включая «Мадонну с Младенцем», для которой Рубенс написал фигуры, а Брейгель – цветы. Однако другие полотна, запечатленные на картине, столь же беззастенчиво рекламируют многогранный талант самого Рубенса, по достоинству оцененный его высокими покровителями: вот, например, конный портрет Джанкарло Дориа, а вот придворный парный портрет Альбрехта и Изабеллы. Энциклопедическая коллекция самых разных предметов, от бюстов императоров и философов, включая Марка Аврелия и Сенеку, до редкостных ценных раковин внизу справа, от глобусов, секстантов, настольных моделей Солнечной системы и компасов до монет и медалей, давала представление не только о пристрастиях самого Рубенса и его личном собрании, но и о свободных искусствах, которыми надлежало заниматься всякому образованному джентльмену: об истории и естествознании, о математике и архитектуре, о космографии и классической археологии. Ни один уважающий себя джентльмен не мог считать свое образование завершенным, пока не изучил подобные предметы. Однако к учености и той возвышенности духа, которую она сообщала, следовало относиться легко, не без некоторого притворного пренебрежения. Поэтому-то среди сокровищ науки и искусства подчеркнуто небрежно брошена, как детские игрушки, связка золотых цепей, полученных Рубенсом в дар от высоких особ.

Виллем ван Хахт. Картинная галерея Корнелиса ван дер Геста. 1628. Дерево, масло. 100 × 130 см. Дом-музей Рубенса, Антверпен

Очевидным достоинством подобного образования был его универсализм. На заднем плане «Зрения», справа и слева, открываются совершенно разные виды. Однако, с точки зрения утонченного фламандского любителя искусства, они дополняли друг друга. Справа можно заглянуть в еще более роскошную и пышную галерею, с высоким, величественным сводом, со стоящими по отдельности античными статуями, на которые свет падает через высоко расположенное круглое окно. Это образ коллекции светского или духовного римского властителя. Однако за аркой слева виднеется гавань, не столько итальянская, столько фламандская. Вероятно, ее даже можно воспринимать как несколько идеализированный пейзаж Антверпена, со щипцовыми крышами и с маленькой башенкой у входа в порт. Именно таким, возведенным по замыслу создателей из красного кирпича и золотистого камня, одновременно по-фламандски прочным и по-итальянски великолепным, ван дер Гест, Рококс, Ян Брант и Питер Пауль Рубенс видели свой родной город. Физически место их жительства можно было соотнести с устьем Шельды. Но духовно они обитали в некоей интеллектуальной утопии, в Антверпене, неразрывно слившемся с Римом.

Питер Пауль Рубенс и Ян Брейгель-старший. Аллегория зрения. 1617. Дерево, масло. 65 × 109 см. Прадо, Мадрид

Верить в подобную иллюзию было важно хотя бы потому, что она очевидно противоречила фактам. Горячие упования антверпенских патрициев, что-де перемирие возвестит начало нового золотого века, совершенно не оправдались. Убыль населения остановилась на отметке примерно в пятьдесят тысяч, однако это составляло всего половину от прежнего числа середины пятидесятых годов XVI века, эпохи процветания, когда жили и творили Франс Флорис и Питер Брейгель. Береговые форты голландских Генеральных штатов по-прежнему оставались на восточном берегу устья Шельды, а их пушки не давали кораблям из Северного моря дойти до Антверпенского порта. Поэтому доставлять товары во Францию, в Германию и Италию, а также получать грузы оттуда Антверпену пришлось либо по южному обводному каналу, либо посуху, либо по небольшим рекам. Городу удавалось сводить концы с концами, но не более. Деньги постепенно перемещались в Прибалтику и Ост-Индию, откуда можно было импортировать зерно, дерево и специи, и этим шансом не преминули воспользоваться торговые флоты протестантских Голландии и Зеландии, энергично собиравшие с новых рынков обильную дань. Ныне Антверпен оставался столицей мира только в воображении утонченных живописцев и патрициев. В сентябре 1616 года в Антверпене несколько дней пробыл сэр Дадли Карлтон, полномочный посол английского двора в семнадцати провинциях. Увиденное одновременно и произвело на него глубокое впечатление, и опечалило. Как он писал другу Джону Чемберлену,

«город превосходит все, что мне случилось узреть до сих пор. Он красив, здания в нем, сплошь высокие, возведены единообразно, улицы широкие, крепостные сооружения прочны и содержатся в исправности… Но ежели попытаться определить нынешнее положение сего города кратко, то могу лишь сказать: „Magna civitatis, magna solitudo“ [великий город, пребывающий в великом запустении], – ибо за все время, что мы провели там, я едва ли сумел заметить на целой улице более сорока человек разом. Никто из нас, хотя дело происходило не в воскресенье и не в церковный праздник, не видел, чтобы в лавке или на улице кто-то продал или купил хоть на пенни товара. Два странствующих торговца и один продавец баллад смогли бы унести на спине все деньги, что в ту пору находились на Королевской бирже. Много раз видел я улицы, заросшие травой, однако, что редко бывает при подобном запустении, все здания в отменном состоянии и тщательным образом починены и вычищены… В целом же, как ни странно, город показался мне куда хуже, чем до заключения перемирия»[185]185

Rooses. Rubens. P. 113.

[Закрыть].

В 1627 году Рубенс сам будет сравнивать злую участь Антверпена с несчастьем изнуряемого чахоткой: «День за днем, постепенно, он угасает». Впрочем, позднейший его пессимизм был вызван возобновлением войны между Испанией и Голландской республикой, начавшейся в 1621 году и погубившей все его надежды на воссоединение северных и южных провинций. За десять лет до этого он, как и его друзья, пытался забыть о неумолимом ощущении надвигающегося мрака и заточения в городских стенах, предаваясь пышным увеселениям, радуясь ярким зрелищам и наслаждаясь утонченным досугом. Стрелковые роты по-прежнему молодцевато маршировали во время городских празднеств, устраивали показательные стрельбы из мушкетов и били в барабаны. Городские процессии, светские и религиозные, по-прежнему не утратили ни капли буйства и пыла. Над мощеной мостовой по-прежнему проносили картонных драконов. Риторические общества, почетным главой одного из которых состоял Рубенс, по-прежнему ставили комические и трагические спектакли и произносили велеречивые монологи, и наконец впервые за много лет в городе стали возводить новые здания, частные и общественные. Иногда их фасады свидетельствовали о подспудном желании зодчих примирить старинную фламандскую манеру с новыми итальянскими ухищрениями: в результате родился стиль, использующий и кирпичи, и каменную кладку, и любовно именуемый «speklagen», «ломтиками бекона». Иногда эти сооружения выглядели куда более суровыми в своей грандиозности, как, например, весьма эффектная церковь иезуитов, первый камень в основание которой был положен в 1614 году. Освященная в честь святого Карла Борромео, роскошно отделанная мрамором и украшенная многочисленными росписями по рисункам Рубенса, Борромеокерк нисколько не уступала своим римским образцам. Хотя тогдашнее внутреннее убранство церкви погибло при пожаре, мы по-прежнему можем видеть Рубенсовых херувимов, порхающих по ее фасаду и явно нисколько не опечаленных сокращением штата в городском совете.

Решив поселиться вместе с Изабеллой и Кларой Сереной отдельно от тестя и тещи, Рубенс вознамерился выбрать дом, гордо демонстрирующий всему свету, кто его владелец, а кроме того, достаточно просторный, дорогой и новомодный. В XVI веке антверпенским живописцам иногда случалось возводить роскошные особняки. Например, такая удача выпала Квентину Массейсу, выстроившему себе резиденцию Синт-Квинтен с богатым убранством. Судя по рисунку тушью XVIII века, хранящемуся в Брюссельской королевской библиотеке, Франс Флорис также проживал на улице, которая ныне носит название Аренбергстрат, в величественном особняке во вкусе классицизма, со статуями в нишах и с расписными потолками[186]186

Вид дома Флориса выполнен Якобом ван Крусом ок. 1704 г.

[Закрыть]. Однако, хотя Рубенс наверняка помнил о своих местных предшественниках, он явно намеревался выстроить собственный дом по образцу прекрасного мантуанского особняка Мантеньи или, еще того лучше, идеальной виллы живописца-патриция, Каза Пиппи Джулио Романо. К тому же он не мог забыть ни лигурийские особняки Сан-Пьетро д’Арены, настоящее царство воздуха и света, ни строгие и элегантные генуэзские палаццо XVI века, описания которых он опубликовал отдельной книгой в 1622 году, опираясь на свои заметки, сделанные во время службы у Винченцо Гонзага. Сочетание изящных неброских фасадов, декорированных пилястрами, и просторных интерьеров явно виделось Рубенсу моделью, по которой он задумывал возвести собственное жилище[187]187

Рубенс был известным библиофилом, весьма живо интересовался теорией архитектуры и потому наверняка читал труды Серлио, Скамоцци и Палладио и вряд ли мог пренебречь их советами, касающимися строительства современной виллы.

[Закрыть]. Однако, несмотря на всех своих «романистов», Фландрия не могла считаться Северной Италией, и хотя Антверпен теперь далеко не отличался таким многолюдством, как во дни его отца, для итальянской виллы в нем было явно тесновато.

Якоб Харревейн по оригиналу Якоба ван Круса. Вид дома и сада Рубенса. 1692. Гравюра резцом. Дом-музей Рубенса, Антверпен

В ноябре 1610 года Рубенс наконец нашел именно ту недвижимость, что так долго искал, – прочный и солидный дом, впрочем сооруженный во фламандском стиле XVI века: с островерхой двускатной крышей, со ступенчатыми щипцами, с облицовкой кирпичом на манер ломтиков бекона и с выложенным камнем бордюром. Дом выходил на канал Ваппер, некогда служивший городским оборонительным рвом. Особняк выглядел весьма внушительно, но, возможно, Рубенса еще больше привлекал продававшийся вместе с ним земельный участок, в том числе обширная старинная прачечная с сараями для кипячения белья, расположенная вдоль улицы, параллельно каналу. Рубенс заплатил за недвижимость на Ваппере семь тысяч шестьсот флоринов, и если бы они с Изабеллой захотели, то могли бы немедля переехать в этот пригодный для жилья фламандский дом и пережидать всевозможные строительные работы уже как его полноценные хозяева. Однако они предпочли задержаться вместе с Кларой Сереной в доме Брантов, неподалеку от порта и тех двух церквей, для которых Рубенс как раз писал алтарные картины. Если вечно занятый работой Рубенс решил, что, оставшись в доме тестя и тещи, избавит себя от облаков пыли, плотничьих пил и молотков каменщиков, то поступил весьма мудро, ведь строительные работы в доме на Ваппере затянулись на целых пять лет. Впрочем, когда они были завершены, Рубенс смог въехать в дом, подобного которому в городе никогда не видели и который стал полным архитектурным отражением личности своего владельца. Он сочетал северную суровость с итальянским изяществом, строгий внешний облик и роскошь интерьеров. Вплоть до последнего гвоздя он задумывался как «locus amoenus», место, предназначенное для умиротворенного созерцания, и одновременно как построенная по специальному заказу мастерская живописца. Подобно вилле Цицерона, которой явно подражал Рубенс, дом был призван не просто давать приют, но и свидетельствовать о пристрастии хозяина к размеренной и гармоничной жизни, а в его комнатах и залах, службах и садах нашлось место общественному призванию и личному уединению. Друг Рубенса Воверий вполне справедливо полагал, что дом этот «поразит чужеземцев и приведет в восторг путешественников»[188]188

Цит. по: Huvenne Paul. The Rubens House, Antwerpen. Antwerp, 1990. P. 4. Воверий имел в виду не только виллу Рубенса, но и дом его друга Бальтазара Морета на Фрейдагмаркт.

[Закрыть].

Впрочем, нынешние «чужеземцы и путешественники» видят по адресу: набережная канала Ваппер, 9, всего-навсего копию оригинального строения; от времен Рубенса сохранились лишь грандиозный каменный портик с арками, отделяющий двор от сада, и летний павильон в глубине сада. Рубенс скончался в 1640 году, но его вторая жена Елена Фоурмент прожила в этом доме еще пять лет, до 1645 года, а потом сдала его в аренду лорду Кавендишу, роялисту-изгнаннику и придворному Карла I, двор которого, впрочем, фактически прекратил свое существование. Лорд Кавендиш решил, что этот дом с прилегающим участком как нельзя лучше подходит для его личной резиденции и для испанской школы верховой езды. В 1692 году новый владелец, каноник Хендрик Хиллеверве, сам слывший ценителем искусства, заказал Якобу Харревейну гравюры с изображением внешнего облика дома Рубенса, его садов и интерьеров нескольких комнат. Эти гравюры сохранились. Именно на их основе в 1910 году, приурочив это радостное событие к открытию Всемирной выставки в Брюсселе, энтузиасты точно, как им казалось, воссоздали из раскрашенного гипса и картона виллу великого живописца. Копия дома Рубенса, по которой можно было разгуливать, как по настоящему, имела столь бурный успех у бельгийской публики, что после опустошительных бомбардировок и оккупации в Первую мировую войну решено было восстановить дом Рубенса из руин как символ национального возрождения. Пока Бельгия замерла в нервном напряжении, изо всех сил пытаясь соблюсти нейтралитет и избежать повторения катастрофы Первой мировой, между знатоками и поклонниками творчества Рубенса разгорелся ожесточенный спор: стоит ли придерживаться более строгого, исторически достоверного подхода к реставрации или снова построить на Ваппере версию времен Всемирной выставки? Сторонники «археологического пуризма» ни за что не хотели именовать вымеренные на глазок помещения «поварней» или «опочивальней» без всяких исторических доказательств. «Популисты» же стремились любой ценой возродить барочную атмосферу старой Фландрии на том самом месте, где стоял дом Рубенса, и, используя мебель и утварь XVII века: дубовые шкафчики, сине-белые изразцы, оловянные кружки, медные канделябры, – дать наглядное представление о том, в какой обстановке протекала его профессиональная, домашняя, ученая жизнь.

К досаде «пуристов», спор решила не археологическая честность, а предъюбилейная суета. Приближалось трехсотлетие со дня смерти Рубенса, и архитектор Эмиль ван Авербеке, которому была поручена работа, торопился завершить проект к условленной дате. Небольшая деталь в виде немецкой оккупации скорее даже способствовала, нежели помешала этому предприятию, но, впрочем, по самым скверным причинам. В Германии издавна были весьма популярны исследования творчества Рубенса («Rubens-Forschungen»), и это обожание в самом извращенном виде разделяла так называемая культурная элита Третьего рейха[189]189

Я хотел бы поблагодарить Дэвида Фридберга, который показал мне свой экземпляр книги Ханса Г. Эверса (Evers Hans G. Rubens und sein Werk: Neue Forschungen. Brussels, 1943), некогда числившийся в библиотеке Высшей школы СС «Хаус Германиен» в Брюсселе. Судя по формуляру, его читал рейхсфюрер СС.

[Закрыть]. Восхищение Рубенса пышнотелыми блондинками и кровопролитными сражениями воспринималось как свидетельство его наследственной склонности к теории нордической расы, а в 1944 году в Берлине историк искусства Альфред Штенге выбрал для доклада на заседании научного общества искусствоведов – национал-социалистов тему «Rubens-Dämonie» («Демоническое начало в творчестве Рубенса») и восторженно противопоставил чувственность, интуицию и первозданную энергию художника вырожденческому искусству, чрезмерно увлеченному рефлексией[190]190

Miesel Victor H. Rubens and the Ancient Art: Ph. D. dissertation, University of Michigan, 1959. P. 317–318.

[Закрыть]. Хотя убедительных доказательств проарийских симпатий Рубенса, естественно, нет, почетное членство в пантеоне истинных арийцев, которого удостоили его национал-социалисты, возможно, помогло ускорить восстановление его дома-музея во время оккупации. Не в последнюю очередь оккупационные власти сделали этот широкий жест потому, что надеялись поднять свои акции в глазах фламандских националистов и фашистов, а затем привлечь их к активному сотрудничеству. Как бы то ни было, в 1938 году дома Рубенса еще не было, а в 1946 году он уже был.

Так бедный Рубенс разделил судьбу Рембрандта и сделался заложником самых гнусных поклонников, да еще был объявлен адептом идеологии, которую, при своем интуитивном и принципиальном космополитизме, никак не мог разделять. В конце концов, приют, который он создал себе на Ваппере, в глазах культурного фашизма был просто возмутителен: как это так, он же наслаждался смешением стилей и культур и не таясь соединял местное с чужеземным! Фасад дома по завершении простирался на сто двадцать футов, однако центральный вход отчетливо делил его пополам на старое и новое крыло. Слева фламандский фасад прорезали узкие прямоугольные окна со свинцовым стеклом, разделенные на четыре части, точно геральдический щит. Справа, в итальянском крыле дома, изящные арочные окна среднего этажа, обрамленные ленточным камнем, с ученической точностью повторяли зарисовки Рубенса, сделанные во время пребывания в Генуе.

Этот дом задумывался одновременно как место усердных занятий и самоуглубленных размышлений. Площадь большой мастерской на первом этаже составляла целых сорок шесть на тридцать четыре фута, при потолках высотой в тридцать футов, и потому она производила впечатление не только рабочего кабинета, но и парадного зала в поместье знатного лорда. В мастерской с легкостью помещались любые картины Рубенса, в том числе огромные, однако, залитая светом северного солнца, она казалась гигантской сценой с театральными декорациями, на которой Рубенс сознательно разыгрывал подобие спектакля на тему «Живописец за работой». Едва ли на стадии обдумывания замысла Рубенс выполнял в этой мастерской рисунки или небольшие эскизы маслом. А ученикам и помощникам Рубенса отводилась еще одна мастерская, на верхнем этаже, щедро освещенная лучами, падающими сквозь стеклянную крышу; там они писали картины по эскизам мастера. Поэтому нельзя исключать, что в большой мастерской Рубенс доводил до совершенства работы этих ассистентов, чтобы потом с полным правом назвать их собственными произведениями. Конечно, если речь шла о его помощниках, которых он мог счесть равными себе коллегами, вроде Яна Брейгеля или Франса Снейдерса, или о наиболее талантливых учениках и протеже, вроде Антониса Ван Дейка, то они вполне могли писать здесь в соавторстве. Однако нетрудно вообразить Рубенса, внимательно следящего за завершением полотна: вот он стоит у мольберта посреди пышного зала, с мощеными полами, частью оштукатуренными, частью забранными деревянной обшивкой стенами, и слушает, как ученик читает вслух Тацита, или играет на клавесине итальянскую мелодию, или пересказывает последние антверпенские сплетни. Не то чтобы он принимал театральную позу, но, пожалуй, примеривал на себя роль Философически Настроенного Живописца.

Считал ли он себя стоиком? Возможно, лишь в некоторой степени. Ведь хотя дом его и не отличался вульгарной роскошью и мишурным блеском, Рубенс, конечно же, обставил его мебелью и утварью, соответствующей его архитектурному величию, по образцу домов своих друзей: Рококса, ван дер Геста, Морета. Виллу Рубенса украшали кожаные стенные драпировки с золотым тиснением, замысловатые медные канделябры, стулья с прямыми спинками и резными ножками, тяжелые дубовые столы, застланные турецкими коврами, инкрустированные черепаховым панцирем или жемчугом бюро розового или эбенового дерева, декоративные навершия, выточенные в облике святых, сказочных существ или античных божеств, еще более роскошные и причудливые «kunstkabinetten» (шкафчики для хранения предметов искусства), дверцы в которых распахивались так, чтобы показать во всей красе живописные сцены на их панелях: пейзажи, крестьянские праздники, легендарные битвы. Стулья с кожаными сиденьями в блестящих медных заклепках стояли на страже богато украшенных дорожных сундуков и признанных шедевров северной мебели – монументальных шкафов для белья, покрытых замысловатыми резными изображениями цветов, животных, богов и героев. Во всем доме гость испытывал несколько давящее ощущение пышной, тяжеловесной роскоши, смягчавшееся сдержанностью и изяществом, которые привносил прозрачный северный свет.

Стены сплошь покрывали шпалеры, географические карты и картины, причем картины иногда развешивались ярусами. Не склонный к пустой похвальбе, Рубенс не страдал и от излишней скромности. К моменту смерти в 1640 году он владел ста пятьюдесятью шестью собственными картинами, а поскольку для их хранения не предназначалась специальная комната, можно предположить, что все эти портреты меценатов, членов семьи и друзей, а также исторические полотна небольшого формата и, пожалуй, наброски маслом занимали важное место на стенах и с гордостью демонстрировались посетителям. Картины Рубенса перемежались множеством работ тех живописцев, которыми он восхищался, в первую очередь венецианцев (Тициана, Тинторетто, Веронезе) и величайших нидерландцев прошлого, от ван Эйка и Массейса до Брейгеля[191]191

Muller Jeffrey M. The Artist as Collector. Princeton, 1989. P. 11–13.

[Закрыть]. Иногда это были копии, выполненные самим Рубенсом, иногда – оригиналы. Однако любой посетитель покидал дом художника с чувством, будто побывал одновременно и за Альпами, в Италии: дом был живым свидетельством того, насколько человек склонен преувеличивать культурные барьеры, словно Рубенс брал гостя за руку и переводил через высокий, величественный горный перевал, наподобие тех, что так любил изображать на картинах и рисунках Брейгель. С орлиного утеса открывалась вся Европа, объединенная общей цивилизацией, голландские низменные луга и итальянские холмы, равно простирающиеся перед зрителем широкой панорамой. Пока мрачное зрелище битв, вершащихся где-то далеко-далеко, не тяготило взора, можно было вволю наслаждаться видом обильной жатвы, или сельских ярмарок с маскарадами, или катания на замерзших реках и каналах, или многотрудных подвигов мифических героев, или античных вакханалий, или современного флирта в увитых розами перголах, или пышных Магдалин, или беззубых пьяниц; в жилище Рубенса таился целый мир[192]192

Коллекция Рубенса включала два глобуса, и многие исследователи полагают, что Рубенс демонстрировал их гостям как некий символ своего тяготения к универсализму, обусловленного и темпераментом, и интеллектом. См.: Ibid. P. 23.

[Закрыть].

А где в этом огромном мире в миниатюре Рубенс хранил мумию? Судя по рисунку, выполненному одним из его ассистентов, это был покойник мужеского пола, эпохи Птолемеев, неплохо сохранившийся и окутанный погребальными пеленами, даже в ожерелье и пекторали, упокоившийся, подобно Осирису, в ларце кедрового дерева[193]193

Ibid. P. 150.

[Закрыть]. К этому времени египетские древности уже начали появляться в Нидерландах; их привозили в Северную Европу по заказу ученых и образованных коллекционеров расторопные торговцы, которые вели дела с ближневосточными городами, например с Каиром и Алеппо[194]194

Например, Давид де Вилем привез другую мумию, относящуюся к III–I вв. до н. э., Отто Хёрниусу, профессору анатомии в Лейденском университете. См.: De wereld binnen handbereik: Nederlands kunst– en rariteitenverzamelingen, 1581–1735. Amsterdam, 1992. P. 108–109.

[Закрыть]. Однако Рубенс мог заинтересоваться предметами египетского искусства и во время своего пребывания в Риме, где существовало множество самых разных обелисков и где некоторые богословы, включая пап, стали рассматривать египетские древности как прообраз не только языческого, но и христианского Вечного города[195]195

Об интересе Рубенса к древнеегипетскому искусству см.: Schama Simon. Landscape and Memory. New York, 1995. P. 282–284; см. также: Harris J. R. The Legacy of Egypt. Oxford, 1981.

[Закрыть]. В любом случае весьма вероятно, что Рубенс поместил мумию в начале своей экспозиции мраморных скульптур, для которой специально выстроил музей. В Риме он наверняка видел дворы-перистили, где размещали свои собрания скульптур Боргезе и Орсини, и, хотя пока не побывал в Англии, должно быть, слышал о галерее с колоннадой, которую возвел во дворце Сомерсет-Хаус одержимый страстным интеллектуальным любопытством аристократ своего поколения Томас Говард, граф Арандел, облик которого, соединяющий в себе черты воина и гуманиста, Рубенсу предстояло запечатлеть, возможно, на самом удачном своем мужском портрете. Многие из упомянутых галерей создавались по образцу открытых атриумов римских вилл, с отдельно стоящими колоннами и потолком-«обманкой», имитирующим голубое небо. Разумеется, Рубенс всех превзошел, создав домашний вариант Пантеона, с кессонированным сводом, нишами для скульптур и даже круглым окном в вершине купола – эдаким отверстым оком, сквозь которое падал свет на размещенную внизу экспозицию. К сожалению, из-за недостатка места вместо целой ротонды пришлось ограничиться полукруглым «полупантеоном», но, поскольку путь к этой апсиде вел по некоему подобию прямоугольного церковного нефа, она должна была производить величественное впечатление, со всеми своими древними мудрецами и римскими добродетелями, застывшими в белоснежном мраморе.

Задумывая свой музей, Рубенс уже располагал несколькими образцами римской скульптуры, и подлинными, и копиями, как, например, бюст Псевдо-Сенеки. Однако в 1618-м, спустя три года после того, как они с Изабеллой переехали в новый дом, ему представился уникальный шанс превратить недурное собрание древностей в не знающее себе равных, по крайней мере в Нидерландах. В марте этого года Джордж Гейдж, доверенное лицо сэра Дадли Карлтона, английского посланника в Голландской республике, в обязанности которому вменялось приобретать предметы искусства для своего патрона, сообщил Рубенсу, что Карлтон готов обменять свою знаменитую и весьма обширную коллекцию античных скульптур на определенное количество его произведений. Последовали очень осторожные и весьма затяжные переговоры, причем Рубенс всячески стремился извлечь выгоду из различного социального статуса сторон. Если Карлтон даст «слово джентльмена», что мраморы действительно столь хороши, он готов согласиться. Сам же он аттестовал себя «честным человеком», «sed qui manducat laborem manuum suarum» [ «живущим трудами рук своих»]; он подчеркивал, что может удовлетворить свою «прихоть» лишь потому, что в мастерской у него скопилось немало работ, на которые не нашлось покупателя. В этом показном смирении, якобы присущем простому ремесленнику, таилась изрядная доля расчета и коварства. В 1631 году Рубенс будет всеми средствами добиваться испанского рыцарского достоинства и в конце концов его получит, но еще до этого он, со своим пристрастием к верховым лошадям, шпагам и золотым цепям, вручаемым в знак признания заслуг, производил впечатление утонченного кавалера. Однако сейчас важно было предстать перед Карлтоном не в роли талантливого одиночки, а в качестве главы целой мастерской, ведь лишь пять картин из тех двенадцати, что Рубенс предлагал англичанину, были написаны им лично, без участия учеников. Впрочем, среди них было решенное в черных тонах, исполненное невыразимого страдания «Распятие» – «картина в человеческий рост, может быть лучшая из всего мною написанного»[196]196

Письмо Рубенса Карлтону от 28 апреля 1618 г. LPPR 61.

[Закрыть]. Среди оставшихся также нашлось немало удивительных работ, исполненных главным образом Рубенсом. Таков, например, был жутковатый «Прометей», «прикованный к скале в Колхиде», в печень которого впивался когтями орел, изображенный Франсом Снейдерсом, а также «Леопарды», фон которых Рубенс, по своему обыкновению, заказал выполнить профессиональному пейзажисту. В случае с копиями, написанными его учениками, например с репликой «Двенадцати апостолов», находящихся у герцога Лермы, Рубенс тщился уверить Карлтона, что-де одной его ретуши достаточно, чтобы никто не отличил их работу от оригинала.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?