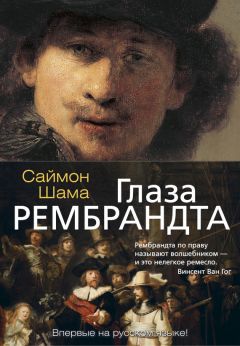

Текст книги "Глаза Рембрандта"

Автор книги: Саймон Шама

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 64 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]

Нетрудно вообразить следующую сцену. Ясное весеннее утро, наконец-то пришедшее на смену многодневному дождю, солнечный свет, проникающий сквозь листья каштана. Питер Пауль в лучшей своей широкополой шляпе, прикрывающей от немилосердных лучей леонского солнца голову с уже несколько поредевшими на макушке волосами. Вот он указывает тростью на ящики, веля их открыть. Вот он обходит коней, а те потряхивают гривой и беспокойно переступают с ноги на ногу в своих загонах. Вот он осматривает карету, стоящую чуть дальше, отполированную, сияющую, утонченную и элегантную, достойную Габсбурга. Вот постепенно в душе его появляется чувство удовлетворения, ведь его усилия оказались не напрасны, он уже ждет слов благодарности от скупого на похвалы Иберти. А потом вносят в дом картины, ящики ставят на бока.

Когда у него внезапно пересохло во рту, когда словно прервалось дыхание? Когда перед ним во всей своей полноте предстала катастрофа? Тогда ли, когда вскрыли деревянные ящики и в грязь полетели гвозди? Или когда в ноздри ему ударило зловоние мокрой соломы и плесени? Может быть, когда он стал доставать сгнившие полотна из жестяных футляров, его, незаметно для окружающих, охватила дрожь? Не принялся ли он открыто клясть «злосчастный рок», словно трагический актер на сцене, и если да, то на фламандском или на итальянском, а латинские сетования приберег для письма герцогу Винченцо? Одни полотна напоминали жертв чумы, их поверхность вспухла, покрылась пузырями, переливалась жирным блеском. Другие картины казались прокаженными, сплошь в струпьях отвалившейся краски, свисающих с холста. Иногда отделившаяся краска скапливалась на дне ящиков наподобие сухих щепок. Как только Рубенс осторожно проводил рукой по поверхности полотен, живописный слой отставал легко, словно сброшенная змеиная кожа.

Что же он мог спасти? Отдышавшись, Рубенс, весьма методичный в своих привычках и не склонный к панике, понял, что не все потеряно. Два оригинала – «Святой Иероним» Массейса и портрет Винченцо кисти Поурбуса, словно тщеславие модели стало ангелом-хранителем для картины, – находились в недурном состоянии. Пострадавших от испанского дождливого сезона бережно извлекли из жестяных футляров и ящиков, отмыли от плесени и грязи, а потом оставили сушиться на долгожданном кастильском солнце. Даже там, где краска не отделилась от холста, она зачастую сильно поблекла, но красочный слой можно было восстановить умелой ретушью. Волей-неволей приходилось учитывать, что процесс этот будет медленным и многотрудным и, возможно, потребует не нескольких дней, а месяцев. Иберти иначе представлял себе возмещение утраченного. Не будет ли быстрее и проще нанять местных художников, чтобы они написали «с десяток лесных пейзажей», которыми можно будет заменить пострадавшие картины? Это предложение ужаснуло Рубенса даже больше, чем само несчастье. Исполненное пренебрежения, оно словно вторило банальности, приписываемой Микеланджело, что, мол, фламандцы только на то и годятся, чтобы писать травку на лужайках. Ему доводилось видеть современную испанскую живопись, он счел ее «ужасно неумелой» и потому ни за что на свете не хотел «запятнать себя посредственными картинами, недостойными той репутации, которую я здесь уже приобрел»[123]123

Ibid. 33.

[Закрыть]. Он написал Кьеппио, признаваясь, что стряслась беда. В этом, что вполне понятно, встревоженном послании Рубенс позволил себе съязвить. Он уже соскребывал с холста вспухшие пузыри краски, накладывал первую ретушь и прокомментировал это занятие сардоническим замечанием, которое, как он безуспешно пытался уверить, было начисто лишено горечи: «Эту работу я исполню со всем умением и искусством, на какое только способен, если уж Его Светлость герцог соблаговолил назначить меня хранителем и перевозчиком произведений других живописцев, не включив в эту коллекцию ни одного мазка, сделанного моей рукой».

Однако Рубенс был слишком сильно привязан к своему брату и слишком глубоко разделял его философию, чтобы не проявить стоическую твердость и хладнокровие в несчастии. Будь верен самому себе, и кто знает, быть может, беда еще обернется благом. Отвергнув помощь посредственных живописцев и отказавшись пожертвовать собственным стилем, Рубенс осознал, что перед ним открывается возможность упрочить свою репутацию талантливого художника. Он не только не пострадает, но и выиграет от катастрофы. Иберти распространил слух, будто Рубенс ворчит, что на восстановление полотен ему потребуется не менее девяти месяцев, и будто все, на что он способен, – это типично «фламандские» жанровые сцены крестьянских развлечений. Что ж, хорошо, он примет вызов судьбы, чтобы посрамить всех недругов, начиная с высокомерного дипломата, явно вознамерившегося его унизить. Поскольку свежая краска на холстах неминуемо вызовет сомнения у любого хоть сколько-нибудь серьезного ценителя, он превратит фламандскую искренность в достоинство, разительно отличающееся от грубой и неуклюжей уловки, предложенной Иберти. А если он будет работать искусно и проворно, хотя и бережно и без ненужной спешки, то сможет зарекомендовать себя как талантливый реставратор. Более того, у него появится возможность заменить две безвозвратно погибшие картины своими оригинальными полотнами, написанными специально для этого случая.

Известно, что одной из этих картин стала работа «Демокрит и Гераклит», изображающая философа веселого и философа скорбного: они сидят под деревом, а между ними стоит глобус, символизирующий непостоянство человеческих притязаний и их зависимость от моды. Разумеется, подобный сюжет Рубенс выбрал не случайно. Прежде всего он был призван показать в выгодном свете вкус и эрудицию Рубенса; кроме того, он отсылал к «Афинской школе» Рафаэля, самому знаменитому изображению этих философов, а также к ее гравированным репродукциям, выполненным Корнелисом Кортом и необычайно популярным в Европе начала XVII века. Демонстрируя свое знание классической древности перед испанским двором (и в особенности перед мантуанским посланником, который по-прежнему пренебрежительно отзывался о нем как о «фламандце», словно он был низшей формой разумной жизни), Рубенс также мог опираться на традицию, согласно которой истина и поступок рождаются из борьбы противоположностей[124]124

О данной традиции и ее значении для картины Рубенса см.: Warnke Martin. Kommentare zu Rubens. Berlin, 1965. S. 3–8. В целом размышления Варнке не утратили своей ценности, хотя он и высказал неверное предположение, что в 1603 г. Рубенс написал два полотна, изображающие Демокрита и Гераклита. Первым правильно идентифицировал подлинную картину Рубенса, ныне находящуюся в одном из частных собраний Уэльса, Майкл Джаффе.

[Закрыть]. Он наверняка правильно рассчитал, что ученые аллюзии на философские постулаты стоиков, и в частности на призыв сохранять жизнерадостность, хладнокровие и невозмутимость под жестокими ударами судьбы, будут восприняты герцогом Лермой как лестный намек на его собственные утонченные манеры, поскольку он прославился умением изящно балансировать меж серьезностью и веселостью. Однако в глазах посвященных картина представала и фрагментом рубенсовской автобиографии. Пережив множество несчастий и бед, внезапно выпавших ему на долю, Рубенс, подобно дюжему Гераклиту, мог усмехнуться, глядя на тщетные человеческие стремления переделать мир по-своему. Однако в глубине души он был современным Демокритом: добродушным и бестрепетно принимающим несчастья; превратности судьбы не вызывали в нем ни тревоги, ни гнева, а могли всего лишь позабавить, да и то слегка. В конце концов, именно Демокрит на картине укрывает мир складками своего широкого одеяния, пряча его от бед, и защищает изящной рукой с длинными, типично рубенсовскими, перстами.

Ошеломленный непреклонной решимостью «фламандца» настаивать на своем, Иберти отказался от намерения заменить испорченные картины быстренько написанными к случаю пейзажами, но дал Рубенсу понять, кому принадлежит власть в мантуанском посольстве. Дело в том, что, когда двор, вдоволь натешившись отстрелом кроликов, в начале июля вернулся в Вальядолид, не Рубенс, а Иберти передал восхищенному королю карету и коней, хотя герцог Винченцо в свое время повелел сделать это именно Рубенсу. В письме герцогу Рубенс изображал эту церемонию, стараясь сдерживать раздражение, как того требовал придворный этикет, и потому просто добавил: «Я с радостью заметил, что король выражает свое одобрение жестами, кивками и улыбками». Даже в этом докладе Рубенс деликатно намекал Винченцо на то унижение, которому его намеренно подвергли и о котором он написал прямо в куда более откровенном письме Кьеппио: во время церемонии передачи даров ему было отведено одно из дальних мест, он стоял, вытягивая шею из-за спин собравшихся придворных, поэтому с трудом различал короля и вынужден был полагаться в своих суждениях на его жесты и мимику. Нетрудно было предсказать, что отныне в его письмах о поведении Иберти станут сквозить нотки неискренности. Например, по поводу своего понижения в должности Рубенс высказывался так:

«Я не хотел бы неверно истолковать это [внезапное нарушение протокола], ибо дело не стоит обсуждения, но был удивлен столь неожиданным решением. Ведь Иберти неоднократно упоминал в беседах со мною о письме Его Светлости герцога, в котором тот настаивал, чтобы меня лично представили королю… Я не хотел бы сетовать, под стать ничтожеству, жаждущему высочайшего внимания, и не испытываю возмущения, лишившись монаршей благосклонности. Я всего лишь описываю эти события так, как они происходили на самом деле»[125]125

17 июля 1603 г., LPPR 27.

[Закрыть].

И только.

Вторая церемония вручения даров, на сей раз в доме герцога Лермы, ничем не напоминала первую. Рубенс разместил более крупные полотна в парадном зале, а картины меньшего формата, в том числе «Демокрита и Гераклита», – в соседнем. Герцог, сама любезность, явился на эту импровизированную выставку в свободном домашнем платье. Более часа он осматривал коллекцию с видом утонченного знатока, вполголоса повторяя похвалы, и наконец объявил, что герцог Мантуанский «послал ему несколько своих величайших сокровищ, совершенно угодив его вкусу»[126]126

CR 1: 175.

[Закрыть]. Внезапно перед Иберти и Рубенсом встала дилемма, хотя и не такого свойства, чтобы ужасно из-за нее терзаться: Рубенс столь великолепно выполнил свою работу, что герцог предположил, будто ему показывают оригиналы. Это впечатление усиливалось еще и оттого, что, по словам Рубенса, «некоторые картины, благодаря хорошей ретуши, обрели облик старинных полотен вследствие причиненного им непогодой вреда»[127]127

Ibid. 36.

[Закрыть]. Рубенс подчеркивал, что никак не пытался убедить в этом ни герцога, ни тем более королевскую чету, разделившую всеобщие восторги. Впрочем, он не тщился и уверить их в обратном. Гераклитова искренность не распространялась столь далеко, чтобы выставить идиотами короля и его первого министра.

Питер Пауль Рубенс. Конный портрет герцога Лермы. 1603. Холст, масло. 289 × 205 см. Прадо, Мадрид

Подобная сдержанность оправдала себя. Лерма пребывал в восхищении. Какой талант, какая утонченность, какое глубокомыслие! Он даже предположил, что Рубенс проявил особую деликатность, собрав столько картин, изображающих утешение верой, поскольку он скорбел по своей дорогой герцогине, ушедшей из жизни всего несколько дней тому назад! Такое дарование нельзя было отпускать, его следовало оставить при величайшем дворе христианского мира! Поэтому Лерма отправил герцогу Винченцо послание, прося его освободить фламандца от обязанностей придворного живописца с тем, чтобы он мог остаться в Испании. Осознавая, что акции его придворного художника возросли в цене, герцог, естественно, с сожалением отказал и среди прочего напомнил Рубенсу о поручении – «написать портреты самых прекрасных испанок». У Винченцо явно было собственное представление о герцогской коллекции.

Не желая уступать своего нового протеже без борьбы, Лерма измыслил проект, который Винченцо не мог отвергнуть, не боясь показаться нелюбезным: он решил заказать Рубенсу свой конный портрет. Рубенсу представилась величайшая возможность показать себя уже не достойным любопытства новичком, а зрелым живописцем, однако этот заказ таил в себе сложности и даже риск, который Рубенс различил своим пробуждающимся политическим чутьем. Канон монарших конных портретов установил Тициан, написавший Карла V в битве при Мюльберге, в полном вооружении, с рыцарским копьем в руке. Эта картина висела в залах Эскуриала, и Рубенс, пережидая испанские дожди, успел сделать с нее копию. В свою очередь, шедевр Тициана отсылал к прообразу всех конных императоров, запечатленных на полотне или высеченных в камне, – к статуе Марка Аврелия, возвышающейся на Капитолии. В этом скульптурном изображении великого героя воплощены все черты идеального монарха: он хладнокровно, как пристало стоику, подчиняет огромного коня, тем самым демонстрируя власть над миром, полководческий талант и философическое спокойствие[128]128

См.: Liedtke Walter. The Royal Horse and Rider: Painting, Sculpture, and Horsemanship, 1500–1800. New York, 1989.

[Закрыть]. В эту внушительную формулу Тициан добавил еще и специфическую христианскую составляющую, и потому Карл, король Испании и император Священной Римской империи, восседающий на великолепном скакуне, превращается еще и в «miles christianus», идеального рыцаря воинства Христова, вооружившегося для битвы с язычниками, еретиками и турками. Нидерландец Корнелис Антонис в бесчисленном множестве гравюр снова и снова использовал этот образ всадника, восходящий к статуе Марка Аврелия, чтобы прославить монаршие добродетели, в том числе короля Франции Франциска I, Генриха VIII Английского и императора Священной Римской империи Максимилиана.

Так живописцы решались изображать даже сына Карла V, Филиппа II, несмотря на то что он имел заслуженную репутацию монарха, ведущего священные войны за письменным столом в Эскуриале. Хотя на большинстве портретов Филипп предстает в облике значительно более мирном, возможно сознательно пытаясь избежать сравнений со своим блистательным отцом, были и исключения, в частности картина «Торжественный въезд Филиппа II в Мантую» Тинторетто, которую Рубенс по очевидным причинам не мог не знать. Внук же Карла, Филипп III, с радостью, не испытывая никаких угрызений совести, позировал в образе идеального рыцаря и конного воина, хотя и ополчался по большей части на оленей и вепрей.

Именно потому, что молва уже приписывала Лерме не иллюзорную и ритуальную, а действительную власть в королевстве, Рубенсу приходилось быть очень осторожным, чтобы не придать Лерме слишком царственного облика и тем самым не оскорбить монаршее достоинство. Он принял решение развернуть конную фигуру портретируемого на девяносто градусов по сравнению с Карлом V, изображенным Тицианом в профиль, и показать его лицом к зрителю, как Эль Греко – христианского рыцаря на картине «Святой Мартин и нищий». В то время Лерма носил траур по недавно умершей супруге, пребывал в совершенно несвойственном ему меланхолическом настроении и даже склонен был к уединению. В таком случае Рубенс поставил себе задачу создать образ «министра в доспехах», не лишенный благочестивой суровости, однако производящий впечатление энергичности и властности. А разве есть лучший способ добиться такого эффекта, чем, как он уже делал в «Демокрите и Гераклите», прибегнуть к контрасту? Вот он и посадил всадника в черном – с темными, тронутыми сединой волосами мудреца – на великолепного серого скакуна, настоящего Пегаса или коня из рыцарских романов, с огромными черными глазами, с настороженными ушами, с кудрявой, плавно ниспадающей гривой. Судя по развевающейся по ветру гриве, конь скачет, по крайней мере идет быстрой рысью, однако герцог, одной рукой сдерживающий скакуна, а в другой сжимающий маршальский жезл, предстает воплощением совершенного спокойствия. В эпоху барокко все школы верховой езды прививали ученикам незатейливую мысль, что видимость легкого, как будто не требующего усилий, подчинения лошади – не просто аллегория достойного правления, а его атрибут, ибо для него требуется сочетание властности и мудрости. Поэтому Рубенс создавал именно тот образ, какой хотел получить заказчик, – прекрасный, но лживый образ неустрашимого полководца, держащегося очень прямо, величественно поднявшего голову, подпираемую узкими испанскими брыжами, невозмутимо пустившего коня вскачь, пока вокруг кипит сражение, – образ, призванный опровергнуть любые позорные слухи о приспособленчестве и воровстве. Двадцатишестилетний начинающий живописец, в сущности, заново сформулировал конвенции жанра, согласно которым при бесчисленных европейских дворах, от Уайтхолла до Версаля, от Стокгольма до Вены, отныне будут изображаться всемогущие барочные властители.

Как это будет впоследствии со всеми этюдами на тему «Великолепного коня», Рубенсу пришлось учитывать обстановку, в которой герцог намеревался разместить портрет. В данном случае ему отводилось почетнейшее место в герцогском доме, в торце галереи, высоко под потолком; он был призван затмить все остальные картины, а посетители взирали на него снизу, исполненные благоговейного трепета, словно в присутствии всевластного Цезаря. Уже завершая работу над картиной, возможно осенью 1603 года, в пригородном особняке графа в Вентосилье, Рубенс увеличил ее площадь, добавив дополнительные фрагменты холста, чтобы разместить еще один пример своего рода визуальной риторики – изображение пальмы и оливы, эмблематически представляющих соответственно победу и мир, с которыми жаждал ассоциировать себя герцог. Подобно тому как он делал это в «Грехопадении» и «Демокрите и Гераклите», Рубенс вписывает эти деревья в пейзаж весьма хитроумно, подчеркивая с их помощью детали облика герцога: мощная ветвь повторяет очертания его сильного правого плеча, а пальмовый лист осеняет его чело, словно нимб христианского святого. Даже освещение гениально служит делу пропаганды: грозовые тучи войны расступаются, словно театральный занавес, и на главу героя, на его превосходного скакуна изливается сияющий свет.

До конца ноября Рубенс провозился с портретом Лермы, бесконечно меняя, дорабатывая, поправляя то одно, то другое. Он начал писать картину в Вальядолиде, а судя по тому, что на одном из подготовительных этюдов на голову исходной модели приклеено бородатое лицо Лермы, для фигуры герцога он использовал дублера. Пока Рубенс накладывал последние мазки на холст, Лерма решал важнейшую задачу своей карьеры. Наконец-то почила Елизавета Английская, источник постоянного раздражения для Габсбургов, трон как будто предстояло унаследовать королю Якову, сыну католички Марии Стюарт, и здесь возникал весьма любопытный вопрос о грядущем вероисповедании Англии в его царствование. Подолгу находясь в обществе первого министра, Рубенс невольно узнавал о хитросплетениях политических и дипломатических интриг. Одновременно Винченцо бомбардировал его все более и более требовательными письмами и настаивал на немедленном возвращении из Испании. Впрочем, Винченцо избрал для Рубенса путь в обход, через Париж и Фонтенбло, где ему надлежало увековечивать по желанию герцога прекрасных француженок. В письме к Кьеппио Рубенс мрачно признавался, что герцог заявил о своем намерении отправить его во Францию еще до того, как он отбыл в Испанию. Однако можно сказать без преувеличений, что испанский опыт его преобразил. Уезжая из Мантуи, он делал лишь первые шаги на придворном поприще. Уезжая из Вальядолида, он уже обладал выдержкой, тактом и навыками дипломата, политика, странствующего антрепренера и, самое главное, художника, привыкшего писать не куртизанок, а властителей. Удастся ли ему недвусмысленно дать понять своему покровителю, что он уже не тот, кем был прежде, не вызвав при этом его гнева? К этому времени Рубенс научился изворотливо возражать и еще раз вполне убедительно прибегнул к отговоркам, добившись впечатляющего результата. Кьеппио, выказавшему себя терпимым к его несколько завуалированному упрямству, он написал, что «этот заказ не срочный» и что, поскольку «поручения подобного рода всегда обрастают тысячей неизбежных [и непредвиденных] последствий», кто знает, сколько ему придется пробыть во Франции? Неужели герцог полагает, что французов, как только они увидят образчики его искусства, оно заинтересует менее, чем испанцев и римлян? Если, как уверяет Его Светлость, он ждет не дождется возвращения своего придворного художника в Мантую, чего и сам он страстно желает, то почему бы не поручить этот заказ месье де Броссу или синьору Росси, который и так уже пребывает в Фонтенбло? Что, если они уже написали портреты галльских красавиц для герцогской галереи? Его самоуверенность решила исход дела: Рубенс предположил, что Кьеппио не захочет выбросить немалые деньги «на картины, недостойные моего таланта, которые, угождая вкусу герцога, может написать любой. Я всем сердцем молю его поручить мне что-нибудь, дома или за границей, в чем я мог бы проявить свое дарование. Остаюсь в уверенности, что мне будет дарована эта милость, ведь Вы всегда являлись моим заступником перед Его Светлостью герцогом. Уповая на Вашу благосклонность, целую Вашу руку с совершенным почтением»[129]129

LPPR 38.

[Закрыть].

Его не лишенная изящества дерзость себя оправдала. Винченцо более не повторял приказа писать французских красавиц. Рубенс взошел на корабль и отплыл в Италию.

IV. Содружества

Но умел ли живописец, который, казалось, владел всеми возможными умениями, плавать? Судя по картине «Геро и Леандр», написанной после возвращения из Испании, не умел. На вздымающихся волнах Геллеспонта покачивается бездыханное тело Леандра, пловца-марафонца и страстного любовника. Этой ночью поднялся шторм, все еще бушующий на картине Рубенса; порыв ветра потушил светильник, установленный на башне его возлюбленной Геро, и лишил Леандра жизни. Лицо его уже покрыла мертвенная бледность, но тело его по-прежнему идеально прекрасно и стройно, его поддерживает на волнах команда по синхронному плаванию, состоящая из нереид. Все происходит точно по Овидию. Пожалуй, только ведущая пара морских нимф имеет некоторое представление о том, как передвигаться на поверхности воды; они тянут Леандра на буксире, вполне профессионально плывя на боку. Их сестры, поддерживаемые на волнах лишь пышной рубенсовской плотью, которая не дает им утонуть, вздымаются на гребни и низвергаются во впадины между волнами, образуя своими телами некий узор, словно вьющийся по холсту. Одни, например нереида слева, копирующая его же собственную, рубенсовскую «Леду», в свою очередь скопированную им с «Леды» микеланджеловской, по-видимому, позируют для фонтанов. Другие возлежат на морских валах, словно на мягких диванах. Третьи, не двигаясь с места, беспомощно бьют по воде ногами, в ужасе воззрившись на Геро, в розовом хитоне, которая бросается со скалы в пучину; утратив возлюбленного, она вознамерилась свести счеты с жизнью. В левом углу разверзло пасть морское чудовище, преспокойно ожидающее ужина[130]130

Морские чудовища с разверстой пастью – типичная черта фламандской марины. Рубенс мог видеть «Шторм» (ныне находящийся в Музее истории искусств в Вене), долгое время приписывавшийся Питеру Брейгелю-старшему, но сейчас считающийся полотном кисти Йоса де Момпера. Впрочем, подобные создания регулярно появляются на изображающих историю Ионы гравюрах той эпохи, выполненных Мартеном де Восом и братьями Вирикс.

[Закрыть].

Возможно, Рубенс слишком часто любовался придворными спектаклями-маскарадами и уличными процессиями с их стилизованными картонными изображениями влажного царства Нептуна, поскольку его нереиды словно исполняют в воде некий танец или замерли в хореографических позах. Однако само бушующее море изображено с таким благоговейным ужасом, что, даже если он, как предполагают исследователи, и видел «Всемирный потоп» Леонардо[131]131

Jaffé. Rubens and Italy. P. 70.

[Закрыть], нетрудно вообразить его на палубе корабля во время плавания из Испании в Геную: вот он, прислонившись к борту, зарисовывает в блокноте тяжело вздымающиеся и опадающие волны и зимнее небо, с каждой минутой все плотнее заволакивающееся зловещими темными тучами. Подготовительный эскиз к «Геро и Лендру», ныне хранящийся в Эдинбурге, прекрасно передает поднятые ветром волны с пенистыми, завершающимися изящными завитками гребнями. Несмотря на всю маньеристическую неестественность фигур, картина явно оригинальна и своеобразна, прежде всего благодаря рубенсовскому композиционному решению, исполненному экстравагантного, непомерного динамизма. Хоровод нимф тяжеловесно резвится и плещется, словно затягиваемый темным водоворотом тяжкого предгрозового воздуха и вздымающихся водяных масс. Струи пены и брызг змеятся в пространстве холста, точно прожорливые угри, а кромешный мрак пронизывают снопы пронзительно-яркого света. Эта картина всасывает, затягивает в глубину, заглатывает, поглощает зрителя, словно вышеописанное океанское чудовище. На холсте царят необузданные стихии, показанные в диапазоне от безумия до изящества; это весьма рискованная попытка в духе тех картин Тинторетто, что более всего исполнены первобытной мощи. Именно их, с их яростью и неистовством, Рубенс уже избрал как своего рода противовес чувственному покою Тициана. Неудивительно, что картина «Геро и Леандр» так понравилась Рембрандту; он по достоинству оценил исходящее от нее ощущение опасности, лихорадочное движение, объявшее пространство холста, резкое, тревожное освещение, извивы и арабески композиции с ее энергией и динамизмом. В 1637 году Рембрандт согласился отдать за «Геро и Леандра» сказочную сумму – четыреста сорок гульденов. Семь лет это полотно провисело у него в доме на Синт-Антонисбрестрат, а в 1644 году он продал его с немалой прибылью[132]132

Существует два варианта этой картины: один, который находится в Нью-Хейвене, в Художественной галерее Йельского университета, и который большинство искусствоведов считают оригинальным, и другой, чуть больший по размеру, хранящийся ныне в Дрездене; авторство его приписывается мастерской Рубенса. По поводу деталей провенанса и исследовательской литературы, посвященной «Геро и Леандру», см. заметку Питера Саттона в каталоге: The Age of Rubens. Boston, 1993–1994. P. 225–227.

[Закрыть].

Питер Пауль Рубенс. Геро и Леандр. Ок. 1605. Холст, масло. 95,9 × 127 см. Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен

Не столь уж важно, попутные или встречные ветры сопровождали плавание Рубенса, когда по Средиземному морю он возвращался домой, – изменчивость морской стихии захватила его воображение. После «Геро и Леандра» он написал картину «Фараон и его войско, тонущее в Чермном море», от которой ныне сохранился лишь впечатляющий фрагмент с беспомощными лицами, готовыми вот-вот исчезнуть в волнах, и всадниками с тщетно бьющимися конями, уходящими под воду. К этому же «постиспанскому» периоду относятся и «Христос, усмиряющий бурю на море Галилейском» (которому столь истово подражал Рембрандт в собственной картине на этот сюжет, недавно сделавшейся заложницей похитителя)[133]133

Эта чудесная картина Рембрандта, вместе с приписываемым ему двойным портретом, с гениальным «Концертом» Вермеера, а также еще с несколькими произведениями искусства, была похищена из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне 18 марта 1990 г. Местонахождение ее на данный момент неизвестно.

[Закрыть], а также две сцены из цикла, посвященного «Энеиде»: «Эней и его семейство, покидающее Трою» и «Пейзаж с кораблекрушением Энея»[134]134

Поскольку сам Эней не играет ведущей роли в этой картине, не все исследователи готовы признать, что она изображает сцену из «Энеиды». В частности, Лиза Вергара предлагает видеть в ней просто «сцену кораблекрушения»: Vergara Lisa. Rubens and the Poetics of the Landscape. New Haven; London, 1982. P. 33–43.

[Закрыть]. Цикл картин на темы «Энеиды» задумывался как особенно важный для Мантуи (впрочем, кто его знает, что могло взбрести в голову Винченцо Гонзага), поскольку Вергилий родился на территории этого города-государства, а Рубенсу в этих картинах удалось передать точно рассчитанное равновесие отчаяния и надежды, характерное для Вергилия. На обоих полотнах одновременно предстают царство гибели и царство светлых упований, причем море играет попеременно то одну, то другую роль. В «Энее и его семействе, покидающем Трою» ветер, раздувающий паруса на мачтах готового к отплытию корабля, словно бы пронизывает тела несчастных беглецов, которые тщатся спастись от троянской катастрофы, побуждая их к действию. В «Кораблекрушении» стаффаж и море поменялись ролями: почерневший от ярости океан, под стать Леандрову Босфору, обрушивается на мыс на Лигурийском побережье, который восторженный почитатель и биограф Рубенса Роже де Пиль в XVIII веке идентифицировал как Портовенере близ Специи, печально известный своими рифами и скалами[135]135

Piles Roger de. Abregé de la vie des peintres… et un traité du peintre parfait… Paris, 1699. См. также: Huemer. Rubens and the Roman Circle. P. 66–67; Vergara. Rubens and the Poetics of Landscape. P. 33–43; Goedde Lawrence Otto. Tempest and Shipwreck in Dutch and Flemish Art. University Park, Pa., 1989. P. 82–83.

[Закрыть]. Выжившие беспомощно хватаются за обломки разбитого судна, а центральная часть картины представляет собой первый пример пасторали в творчестве Рубенса: на холме возвышается маяк, он словно венчает собою пейзаж, окутанный мягким, гостеприимным светом и покоящийся, как в колыбели, в овале рубенсовской композиции, которую создают арка радуги сверху и извив дороги снизу. Это материнское лоно – символ судьбы Энея, предка римлян.

Расхожей эмблемой превратностей судьбы служила госпожа Фортуна, с одеяниями и волосами, развевающимися по ветру, точно паруса. У некоторых живописцев, например у маньериста Бартоломеуса Спрангера[136]136

См.: Vergara. Rubens and the Poetics of Landscape. P. 39. Картина сейчас находится в Дейтоне, Огайо.

[Закрыть], она помещалась прямо перед кораблем, а на заднем плане бурное море и надежная гавань указывали соответственно на два возможных веления судьбы и два исхода. Филиппу Рубенсу, еще находившемуся в Италии в ту пору, когда художник плыл по морю из Испании, представали видения судов, потерпевших кораблекрушение, и он трепетал при мысли об участи брата. Будучи Рубенсом, он излил свою тревогу в латинских виршах, моля богов, «что царят в прозрачных храмах небесных и в глубине океанов, усыпанных судами, и властвуют над Тирренским морем», «уберечь твой корабль от взора злокозненных звезд, повелевающих бурями. Да приведут попутный ветер и дружественный зефир по улыбающемуся лику вод, лишь едва заметно волнующемуся, в тихую гавань твою барку, увенчав ее цветами»[137]137

CR 1: 239.

[Закрыть]. Филипп признавался, что испытывает за судьбу брата страх столь невыносимый, что даже ученые занятия, дороже которых он не знает ничего в жизни, наполняют его отвращением. Однако, хотя братья были столь глубоко и страстно привязаны друг к другу, обстоятельства то и дело разводили их, не давая встретиться. Едва только «барка» Питера Пауля благополучно причалила, возможно, в Генуэзском порту, как Филипп, успокоившись, решил, что должен вернуться в Нидерланды. Братья наконец увиделись в Мантуе в феврале 1604 года, как раз когда Филипп возвращался домой. Не исключено, что у Филиппа не было выбора. Он завершил свое университетское образование и, как некогда его отец, получил степень доктора канонического и гражданского права. Однако он был также и Добрым Рубенсом, обязательным и добросовестным, помнящим об обещании следить за воспитанием и обучением своих младших подопечных и живыми и невредимыми доставить их домой в Нидерланды. Кроме того, он, судя по всему, хотел увидеть мать, здоровье которой в последнее время стало вызывать серьезные опасения.

Питер Пауль Рубенс. Эней и его семейство, покидающее Трою. 1602–1603. Холст, масло. 146 × 227 см. Замок Фонтенбло, Фонтенбло

Впрочем, настоятельнее других требовал, чтобы Филипп вернулся домой, именно учитель и наставник, заменивший ему отца. 31 января 1604 года, перед самым воссоединением братьев, Юст Липсий, чувствуя, что старость и недуги наконец всерьез ополчились на него, чая нанести последний удар, написал Филиппу, умоляя его, пока не поздно, вернуться в Лувен: «Приезжай, приезжай, поговори со мною, побудь со мною… Я не отослал тебя прочь, а всего лишь поручил покровительству чужой стороны, да и то на время. Но Италия залучила тебя в свои сети и не отпускает. Не люблю ее именно потому, что тебе она столь дорога». Вскоре после этого он послал Филиппу еще одно письмо, воображая их встречу: «Я жду тебя, я спешу к тебе, я раскрываю тебе объятия. Возвращайся, как только сможешь. Я одряхлел и поседел. Мне осталось недолго. Приезжай, побудь со мною, сейчас или никогда»[138]138

Ibid. 232–233.

[Закрыть]. Так приемный отец с тяжкими вздохами призывал к себе сына, а чтобы Филипп наверняка их расслышал, между делом упоминал, что его сбросила лошадь (подаренная еще одним Ришардо, епископом Аррасским). «Чувствую себя сносно», – добавлял он с притворным стоическим спокойствием.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?