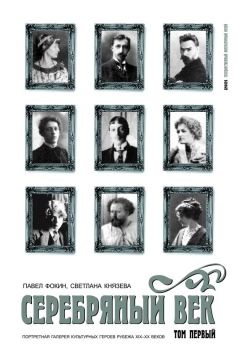

Автор книги: Светлана Князева

Жанр: Культурология, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]

АЙХЕНВАЛЬД Юлий Исаевич

12(24).1.1872 – 17.12.1928

Филолог, литературный критик. Публикации в журналах «Русская мысль», «Вопросы философии и психологии», «Новое слово», «Вестник воспитания», газетах «Речь», «Утро России» и др. Автор статей для энциклопедического словаря Гранат и «Истории русской литературы» (под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского). Сборники статей и книги «Пушкин» (М., 1908; 2-е изд., М., 1916), «Отдельные страницы» (ч. 1–2, М., 1910), «Силуэты русских писателей» (вып. 1–3, М., 1906–1910), «Этюды о западных писателях» (М., 1910), «Спор о Белинском. Ответ критикам» (М., 1914), «Слова о словах» (Пг., 1916), «Наша революция» (М., 1918), «Лев Толстой» (М., 1920), «Похвала праздности» (М., 1922), «Поэты и поэтессы» (М., 1922). С 1922 – за границей.

«Ю. Айхенвальд в очках с очень толстыми стеклами. Но и они, вероятно, недостаточно толсты. Поэтому критик все время щурится. Неужели и у него есть желание что-то увидеть в этом мире?

Ю. Айхенвальд – эстет. Он говорит и пишет красиво. Даже чересчур красиво. Он интеллигент. Даже чересчур интеллигент. И сутуловатые плечи у него интеллигентные, и узкая грудь, и худая длинная шея, и тонкие пальцы с белыми ногтями, и невыутюженные брюки, и высокий крахмальный воротничок, и медная запонка, сверкающая из-под черного галстука, неумело завязанного» (А. Мариенгоф. Мой век, мои друзья и подруги).

«Присматриваюсь к критику: он очень сутул, близорукие глаза за толстыми стеклами очков чуточку выпуклы, короткие согнутые в локтях руки похожи на культяпки. Держа мою тетрадь со стихами, он говорит западающим неровным голосом, и у меня по спине пробегают мурашки.

Сущность поэта (это слово Айхенвальд произносит с благоговением) нельзя объяснить. Он – поэт, он – неповторим! И поэтому одинок!

Критик тихонько раскачивается вперед и назад, его руки-коротышки описывают маленькие круги, и кажется, что он совершает магические заклинания.

Поэт, продолжает Айхенвальд, живет на земле, но, помимо своего желания, отделен от людей, от всего мира. Он создан потусторонними силами. Он, поэт, живое доказательство того, что настоящая реальность не материя, а дух! На поэта не влияет ни эпоха, ни страна, ни общество. Критик привстает на цыпочки, черты его бледного лица заостряются, его ручки поднимаются над головой. Поэт, глухим, словно потусторонним голосом добавляет он, не кто иной, как наместник бога на земле…» (М. Ройзман. Все, что помню о Есенине).

«Юлий Исаевич был очень замкнут, очень весь „в себе“…Он писал о писателе так, как видел его в своем уединенном сердце, только так, и в оценках бывал столь же горяч, столь же „ненаучен“, как и сама жизнь…Как все страстные, он бывал и пристрастен. Вознося Пушкина и Толстого, резко не любил Гоголя и Тургенева. Театр отрицал вполне. Не выносил Белинского…Одна его черта вполне ясна: никогда он не обижал слабых, молодых, неизвестных. Напротив, старался поддержать. Но „кумиры“ повергал…В нем… была горечь, тот возвышенный, экклезиастовский пессимизм, который можно не разделять, но мимо которого не пройдешь. Вот уж поистине: любил он красоту, и жизнь, и свет, но оплакивал мир… Был отличный оратор. Перед началом выступления, слегка горбясь, протирал очки и ровным голосом, словами иногда играющими (он любил фиоритуры), живописал литературные портреты…Особенно силен он был в полемике – сильнее, чем в лирическом утверждении. Мы с женой присутствовали однажды на его сражении из-за Белинского (в Москве, в клубе педагогов). Учителя гимназий шли на него в атаку бесконечными цепями. Он сидел молча, несколько бледный. „Как-то Юлий Исаевич ответит?“ – спрашивали мы друг друга шепотом. Он встал и, прекрасно владея волнением, внутренно его накалявшим, в упор расстрелял их всех, одного за другим. Он буквально сметал врагов – доводами точными, ясными, без всякой грубости или злобы. Просто устранял…Все вспоминаешь его и сквозь душевное волненье слышишь его тихий голос, видишь изящные руки, застенчивую улыбку, его манеру наклонять голову и слегка поддакивать ею, его сутулую фигуру, даже излюбленные его белые отложные воротнички и запах духов – если не ошибаюсь, ландыша…Аристократ, всю жизнь работал и всегда ходил в потертом пальто, и деньги презирал, и аскетически жил. Но никакой хам не мог его заставить облобызать себя. Да, он сильно умел любить и ненавидел как следует. Злой ткани в нем не было, но от зла он отталкивался…Улыбался застенчиво, потряхивал курчавыми волосами, вынимал свой безукоризненный платок… но сдвинуть его с места, переубедить было нельзя…Ему легко было отдать что угодно из вещей, денег, но себя, свои мнения, свою истину он никому уступить не мог…Мы все… знали отлично: как бы он ни был расположен сердцем к тому, к другому из нас, мнения своего не изменит. Он спокойно голосовал один против всех. Впрочем, это, кажется, была и в жизни излюбленная его позиция: именно один, именно наедине с собою, своим сердцем» (Б. Зайцев. Москва).

«У Айхенвальда редкая способность опьяняться чужою личностью, лирически заражаться тем писателем, о котором он говорит; есть что-то чисто женское в этой его податливости, в этой его готовности покориться, отдаться во власть той чужой психологии, которую он ощущает сквозь буквы и строчки книг.

Но не нравится мне в Айхенвальде его нарядный, расфуфыренный, слишком выспренний, слишком напыщенный стиль. Из-за красивости его стиля мы часто не замечаем красоты его образов. Похоже, что он, как скульптор, создает очень хорошие статуи, но при этом украшает их бантиками и разноцветными бумажками» (К. Чуковский. Обзор литературной жизни за 1911 год).

АЛЕКСАНДРОВ Анатолий Николаевич

13(25).5.1888 – 16.4.1982

Композитор, пианист, дирижер, преподаватель, затем профессор Московской консерватории (1923–1964), доктор искусствоведения. Ученик С. Танеева. Среди сочинений 4 струнных квартета, 14 фортепианных сонат (в т. ч. «Видения»), инструментальные миниатюры, оперы «Два мира» (по А. Майкову), «Бэла» (по Лермонтову), «Дикая бара» (по Б. Немцовой), «Левша» (по Лескову), романсы на стихи Тютчева, Фета, Пяста, Северянина, Блока, Ахматовой (последний цикл романсов на стихи поэтов Серебряного века композитор написал в 1978 г.), циклы «Страницы из дневника», два цикла «Александрийские песни» на стихи Кузмина, музыка для детей. Дружил с В. В. Вересаевым, семьей Поленовых, последним секретарем Л. Толстого В. Булгаковым. Встречался с С. Рахманиновым, М. Кузминым.

«Говорить о своем стиле и творческом направлении очень трудно. Это должны делать другие. Коротко говоря, я считаю себя композитором Московской школы, главой которой является П. И. Чайковский и виднейшими представителями в дальнейшем были Скрябин, Рахманинов и Метнер. Все эти композиторы в той или другой степени оказали влияние на мое творчество.

Мои эстетические идеалы формировались в юности двумя противоположными источниками. Один исходил от Танеева, который был музыкально очень консервативных убеждений, другой – от его ученика Жиляева, воспитывавшего меня на Скрябине, Дебюсси и убеждении, что современное творчество должно открывать новые пути.

…Говоря более конкретно и менее „учено“, мне безразлично, какими „средствами“ пользуется композитор, необходимо только, чтобы его творчество, не нарушая основных законов музыкального мышления, было подлинной интуицией, а не умственной выдумкой, чтобы оно было прозрением в действительно существующий, особый мир музыкальной жизни.

Я предпочитаю произведение, написанное традиционными средствами (но не академическое, то есть сухо-подражательное) и открывающее подлинный мир музыки с индивидуальной, а следовательно, всегда новой точки зрения автора.

Произведение, пользующееся новыми средствами, так же будет мною одобрено, как настоящее, если эти средства не будут целью сами по себе или если за ними будет создан, открыт тот же подлинный мир музыки. Яснее я не могу сказать. Вполне ясно о музыке вообще говорить невозможно» (А. Александров. О себе).

«Папа часто говорил мне, что он человек безвольный. Но безволие его проявлялось только в плоскости внешнего действия. Например, он никогда не мог сразу ничего решить из бытовых вопросов. Идти или не идти в гости. Надеть или не надеть этот галстук. Ехать или остаться… Так в мелочах быта, но иногда даже и в сложных личных вопросах, он не мог ничего сразу или вообще решить, оставляя решение времени. Авось как-нибудь… Но в главном, а главным была музыка, он никогда не ждал подсказки, подталкивания, воля его была всегда сконцентрирована…

Однажды он принес мне „Письма Плиния Младшего“, которые очень любил. „Вот, например, я всегда мечтал быть ученым рабом Плиния Младшего, – сказал он. – Ученый раб ему читает, он с ним беседует, а когда тот заболеет, его посылают лечиться!.. Вообще, люди со слабой волей, к которым я принадлежу, всегда хотят, чтобы воля их находилась в подчинении кого-нибудь более сильного, но внушающего бесспорное доверие и любовь. Я вот, если люблю какого-нибудь выдающегося человека, никогда не хочу быть им самим, а всегда его слугой. Я хотел быть слугой Толстого, например. Да, да, слугой… Приносить ему одежду, одевать его, чистить сапоги…“

– Ну, сапоги у Толстого были бы всегда грязными, – вставила мама. „Нет! Я безволен только по отношению к себе, а как слуга я очень исполнителен“. – „Но как же ты работаешь? Там-то ты проявляешь инициативу?“ – „Я работаю совсем не так, как, например, работал Чайковский, каждый день, кропотливо, усидчиво, определенными порциями изучал одно, писал другое, или как Олеша «Ни дня без строчки». Я в своей работе следую принципу Толстого: «Писать только тогда, когда невозможно не писать». То есть когда так подопрет, что действительно будет удовольствием. А потом есть еще один фактор. Если начнешь уже работать, то сама работа затягивает так, что оторваться невозможно, просто физически неприятно. Я помню, началась война 1914 г. Все ходили, кричали, волновались! А меня втянуло как раз в одну мою сонату. Так мне никакого дела не было до войны, до газет. Я даже на улицу не выходил, пока не кончил. А так я могу не писать целыми месяцами и никакой не чувствовать охоты к сочинению. Даже, наоборот, отвращение“» (Е. Поленова. Об отце).

«Анатолий Александров – один из наиболее значительных и даровитых современных композиторов…Тонкий мелос, полный необычных интонаций, своеобразно терпкий гармонический склад, контрапунктически богатая ткань изложения, широко задумываемые и естественно выполняемые формальные построения и над всем этим налет мечтательности и изысканности при склонности к повествовательному тону в инструментальных произведениях и драматической выразительности в вокальных…Яркая выразительность вокальной партии, гибкий и меткий по интонациям мелодический рисунок, глубоко содержательная, полная чарующих оборотов гармонии и тем партия фортепиано, сила драматического напряжения или лирического пафоса, наконец, как всегда, мастерство письма, – все это таково, что заставляет считать последнюю серию „Александрийских песен“ наиболее значительным… в русской вокальной литературе последнего времени» (Н. Мясковский. Второй вечер современной музыки из произведений Анатолия Александрова).

АЛЕКСЕЕВ Алексей Григорьевич

наст. фам. Лившиц;

4(16).7.1887 – 3.12.1985

Актер разговорного жанра, конферансье. В начале 1920-х работал в театрах миниатюр «Гротеск» (Киев; Москва), «Кривой Джимми» (Москва), в «Свободном театре» (Ленинград). Автор комедий и либретто, в том числе «Людовик…надцатый» (муз. Ю. Сахновского).

«Разнообразная программа „Кривого Джимми“ [Театр миниатюр, соединявший традиции „Летучей мыши“ и „Кривого зеркала“. – Сост.] перемежалась выступлениями любимого всеми конферансье А. Г. Алексеева, обладавшего совсем иной индивидуальностью, чем Н. Ф. Балиев. Не только внешностью Алексеев контрастировал Балиеву, но всей манерой ведения конферанса. В противоположность полноватому, с круглым хитроватым лицом, до конца использовавшему свои внешние данные Балиеву, обладавшему восточным темпераментом, самонадеянным лукавством и изрядной долей нахальства, Алексеев казался европеизированным, даже энглизированным. Одетый предельно элегантно, с неизменным моноклем, он обладал сдержанным, но безошибочным юмором, был подчеркнуто вежлив и корректен, что бесповоротно сражало его отважных оппонентов из числа зрителей. Алексеев не раздувал своих коротких реплик, он подавал их как бы вскользь, и с тем же любезным и предупредительным видом переходил к следующему номеру» (П. Марков. Книга воспоминаний).

«Алексей Григорьевич завоевал симпатии остроумием, находчивостью и, я сказал бы, „интеллигентностью“ своего конферанса. Правда, в начале своих эстрадных выступлений он как-то настораживал демократического зрителя, казался ему „чужим“. Прежде всего по костюму. Алексеев выходил на сцену изысканно одетым: великолепный фрак, высокий крахмальный воротник, монокль. С течением времени он постепенно „упрощал“ свой внешний вид: вместо монокля стал носить пенсне, потом очки, на смену фраку пришла визитка и т. д. Но главным образом изменился характер его общения с публикой, он стал проще, ближе к зрителю, и наконец зритель признал Алексеева „своим“.

Алексей Григорьевич не только конферировал, как это было тогда принято, но и принимал участие в программе как актер, играя в маленьких инсценировках, пародиях, сценических юморесках. Это положило начало более широкой деятельности конферансье и было воспринято продолжателями этого жанра» (Э. Краснянский. Встречи в пути).

д’АЛЬГЕЙМ Пьер

Петр Иванович; 1862–1922

Барон, французский писатель, поэт, переводчик, музыкальный критик, музыкальный деятель. Организатор и руководитель концертно-просветительского центра «Дом песни» в Москве (1908–1911). Муж певицы М. Олениной-д’Альгейм.

«Роль четы д’Альгеймов, мужа, организатора „Дома песни“, жены, единственной, неповторимой исполнительницы песенных циклов для первого десятилетия нового века, – огромна; они двинули вперед музыкальную культуру Москвы… с 1907 года музыкально-художественная организация, во главе которой стояли д’Альгеймы, при участии лучших музыкальных критиков своего времени (Энгеля, Кругликова, Кашкина), переводчиков, композиторов (С. И. Танеева, Метнера, А. Оленина), поэтов, занялась пропагандой ряда песенных перлов, доселе неизвестных русской публике; думается: нигде в европейских столицах публике не предлагался с таким вкусом, подбором такой материал, как тот, который предлагался московской публике д’Альгеймами; концерты „Дома песни“ в ряде лет были и эстетическими подарками Москве, и образовательными курсами; если в Италии знали Скарлатти и Перголези, в Англии – песни на слова Бернса, в Германии – песенные циклы Шумана и Шуберта на слова Гейне и малоизвестного у нас поэта Мюллера, то Москве вместе с Глинкой, Балакиревым, Римским-Корсаковым, Бородиным и песенными циклами Мусоргского (кстати, до появления д’Альгеймов малоизвестными) показывались и Скарлатти, и Перголези, и Рамо, и Григ, и Шуман, и Шуберт, и Лист, и Гуго Вольф: в песнях; из года в год „Дом песни“ учил Москву и значению песенных циклов, и роли художественного музыкального перевода, и истории музыки, не говоря уже о том, что семь-восемь ежегодных концертов, тщательно составленных, изумительно исполненных, с программами, сопровождаемыми статейками и примечаниями, заметно повышали вкус тех нескольких тысяч посетителей концертов, часть которых позднее вошла в сотрудничество с д’Альгеймами, когда концерты „Дома песни“ стали закрытыми.

…Над каждым концертом работала мысль д’Альгейма, чтобы он был выточен из цельного камня, чтобы песня вырастала из песни, как стихотворная строка из строки, чтобы песня рифмовала с песней. „Дом песни“ объявлял ряд конкурсов на лучшие переводы циклов на русский язык, на музыку и т. д…Ниже, давая юмористическую характеристику Пьера д’Альгейма как „чудака“, окруженного чудаками, я должен отделить „чудака“ в нем от тонкого критика, педагога, насадителя подлинной музыкальной культуры, боровшегося против рутины с необыкновенным мужеством, стойкостью и с небывалым успехом; д’Альгейм-чудак, идейный путаник – одно: трагический его конец, помешательство, подкрадывалось к нему – издалека; жизненная борьба сломила эту личность, непокорную и независимую; д’Альгейм музыкальный педагог – совсем другое.

…Петр Иваныч – изящный стилист, поэт, публицист и писатель, некогда близкий знакомец им боготворимого Вилье де Лиль-Адана, – был как фонтан афоризмов… поблескивая глазами, вином и умело вкрапленными цитатами из Малларме, Верлена и Ницше; в этот венок из цитат, конкурируя с Рачинским и его побивая цитатами, он вправлял отрывки из древнеиндийских поэм, еврейских каббаллистов и средневековых труверов XII и XIII столетия; ткань речи его напоминала мне тонкую инкрустацию из дерева и слоновой кости, какая поражает в Египте на иконостасах древних коптских церквей; в нем был понятен эстетически узор метафор; смысл же был нам порой темен.

С такими речами он поднимал свой бокал над столом; мы – Рачинский, Сергей Иваныч Танеев, Кашкин, Энгель, Кругликов – на него разевали в такие минуты рты; мы удивлялись изяществу оборотов мысли, глубочайшим замечаниям, бросаемым вскользь; мы им любовались, но и немного пугались: чего хочет он?

Целое его мысли заволакивал от нас часто туман из метафор; довод выглядел стихотворной импровизацией, напоминающей тексты древних индусских поэм; а он требовал от нас программы действий в XX веке, основанной на поэзии седой древности; с одной стороны – Малларме; с другой стороны – „Рама“, а современности, московской, тогдашней, – не было.

Пугало барокко мысли: сверкающий тысячегранник – предмет удивления; – а что делать с ним?

В иных ходах мыслей перекликался он с Вячеславом Ивановым, но с тою разницей, что Иванов казался лукавым, а д’Альгейм удивлял прямотой; он был мудреней Иванова, но более блестящим в импровизациях, и был более „поэтом“ в своей риторике, чем поэт Иванов.

В те дни он мечтал о рождении ячеек, подобных „Дому песни“ в Москве, во всех центрах пяти континентов земного шара; и тут выявлялся в нем откровенный мечтатель-чудак, высказывавший свои утопии о связи художников, поэтов и музыкантов всего мира, воодушевленных концертами Мари, его жены:

– Кан Мари шантера… (Когда Мари споет…)

Она должна была запеть из Москвы – всему миру; смягченные сердца Щукиных, Рябушинских, Морозовых отдадут-де миллионы: ему, д’Альгейму.

– Вот, – на „Дом песни“!

„Дом песни“ немедленно-де распространится из Москвы, организуясь в Берлине, Париже, Вене, Лондоне, Сан-Франциско, Нью-Йорке, Бомбее; во всех центрах поэты, художники, певцы и певицы, которых он и Мари при нашем участии вооружат молниями художественного воздействия, обезглавят тысячеголовую гидру порабощения; „золотой телец“ расплавится и протечет под ноги ручейком.

…По его представлению, тот, кто владеет разумением художественных символов, может сочетанием образов и художественных воздействий перевертывать по-новому жизнь; д’Альгейм видел себя призванным к такому переверту; его жена, которую создал он великолепной певицей, была показом его владения тайнами искусства; каждого из нас хотел он, забрав в руки, переделать по-своему, сделать „Олениной-д’Альгейм“ в своей сфере, чтобы, передвигая нами как пешками, из Москвы вести партию шахмат: с рутиною всего мира…

И тут-то начиналась и тогда уже болезнь в нем.

Но толковал он художественные явления изумительно; в нем жил не только художественный критик, но и художник-критик. Так грезил он; и вдруг обрывал свои „мировые“ грезы, переходя к показу опытов: и из слов его возникал оригинальный театр марионеток, макет из кисеи сквозной сцены» (Андрей Белый. Начало века).

АЛЬТМАН Натан Исаевич

10(22).12.1889 – 12.12.1970

Живописец, график. Участник выставок объединений «Мир искусства», «Бубновый валет». Один из основателей «Еврейского общества поощрения художеств». Графические циклы «Еврейская графика» (1914), «Картинки Натана Альтмана» (1914–1916). Автор портрета А. Ахматовой (1914).

«У Альтмана было лицо азиата, юркие движения, крупные скулы; он всегда приносил с собой суету жизни, у него был практический ум, но затейливый и веселый; Альтман не любил долгих принципиальных споров и никогда не участвовал в каких-либо группировках, предпочитая отвечать за самого себя, чтобы не отвечать за всех. Был у него один характерный жест – держать мундштук с папиросой низко между пальцами, с этим жестом он запомнился мне навсегда» (Н. Пунин. Квартира № 5).

«Эсхатологические черты в его облике так крупны, что их труднее разглядеть, нежели заметить. Он ходит среди нас живым символом потопа. Он не подмигивает и не принимает значительного вида, – но, поглядев на него, каждый знает, что в общей гибели этот спасется. Его внешний образ силен и закончен. Он зловещ и труден, но он покоряет нас впечатлением, что от него податься некуда.

…Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художники и художественники заметили, что их число стало на одну единицу больше, чем прежде. Но особого интереса это не вызвало. Альтман не шумел, не кричал „Я! Я!“, не разводил теорий. Все произошло чрезвычайно спокойно и тихо; может быть, надо сказать: все произошло чрезвычайно прилично. Альтман вошел в чужое общество как к себе домой и сразу стал существом в качестве равноправного сочлена.

Он сделал это с такой безукоризненной вескостью, что все инстинктивно подвинулись и дали ему место. Казалось, каждый был уверен, что все остальные, кроме него, хорошо знают вошедшего, и он, незнающий, пожалуй, даже виноват в том, что его не знает. Только два-три человека, понизив голос и нагнувшись друг к другу, спросили, откуда прибыла молодая знаменитость, ибо, по всей видимости, он был столь же знаменит, сколь молод. Но так как спрашивающие были из числа присяжных биографов и библиографов, у которых на карточках ничего не значилось под словом „Альтман“ и интересами которых никто, кроме них самих, не интересовался, то и удовлетворить друг друга они не могли.

…Все сразу забыли, что он неизвестно где родился и неизвестно где вырос; никому не представлялось подозрительным, что у него как бы не было детства; что не могли назвать его учителей; что он держался зрелым художником, никогда не быв молодым; что он числился крайне левым, ничем того не проявив; что в своей работе он был гомерически скуден среди общего многоделанья; что никому не удавалось подглядеть его ошибок, колебаний и неудач; что это был художник без черновиков; что в 23 года он был так загадочно закончен; что в 23 года он был так странно музеен… Магия, которой был наполнен воздух вокруг Альтмана, делала правдоподобным все неправдоподобное!

…Альтман сразу занял место в виднейших группировках; Альтман сразу стал членом влиятельнейших кружков; Альтман сразу попал в поле зрения руководящей прессы; Альтман сразу приобщился к крупнейшим кошелькам художественной биржи. И среди всех этих удач, которых его сверстники ждут годами, а получают крупицами, он оставался спокоен и бесшумен: точно все делалось помимо него и за него; его судьба ни разу не изменила ему: кто-то, – не он сам, – хлопотал, чтобы „Дама с собачкой“ попала в стены Русского Музея; кто-то – не он сам, – грозил и грохотал, когда старики „Мира Искусства“ как-то обошли его избранием; кто-то продавал его единственную скульптуру в гельсингфорский Атенеум; кто-то засыпал его заказами, кто-то делал за него одно, кто-то делал за него другое: кто-то за Альтмана всегда прокладывал путь Альтману.

Но он стоил того. В своих отношениях к искусству он проявлял тонкость, которая была восхитительна. Он был несомненно пришлец, он был еврейский юноша из Винницы… он был недоучившийся питомец одесского Костанди, он так и не кончил ни одной художественной школы, он лишь несколько месяцев побывал в девятьсот одиннадцатом году в Париже, он и там только смотрел, впитывал и размышлял, был сам себе учителем и учеником, – но он появился в Петербурге, зимой 1912 г., таким аристократом от искусства – аристократом европейского склада, – что все мы готовы были предположить за его спиной наличие самой утонченной генеалогии.

…За его спиной была всего-навсего лишь национальная способность еврея принимать окраску и вид окружающей среды. У Альтмана был дар еврейской мимикрии. Добрый жребий его состоял в том, что он был одарен ею до совершенства. Он окрасился Европой молниеносно и прочно. Попав из Одессы в Париж, бахур Натан Альтман стал сразу Monsieur Nathan Altman, миновав воздействие всероссийского Петербурга и всерусской Москвы. Он распоряжался своим европеизмом просто и свободно. В Петербург он прибыл даже в поношенно-европейском виде, словно Европа была его исконной родиной.

…Петербург мог особенно оценить европеизм Альтмана; Петербург его оценил. Альтман попал еще в полосу гегемонии „Мира Искусства“, которая, правда, быстро заканчивалась, но еще не закончилась. Старики „Мира Искусства“ еще считались аккредитованными европейцами при русской художественной культуре; европеизм был их главным коньком. С появлением Альтмана они стали казаться старомодными и смешноватыми.

Альтман – математик искусства, а не поэт. Если у него есть вдохновение, это – вдохновение вычисления, а не одержимости…Альтман удручающе умен, или радующе умен – смотря по вкусам, – но он умен всегда! Точно так же он удручающе удачлив, или радующе удачлив, – но всегда удачлив!…Организованность его художественной воли изумительна. Это не художник, а „делец искусства“ с мертвой хваткой, не знающий неудачных комбинаций и остающийся в выигрыше при всяком положении.

Написать картину значит для него решить уравнение, в котором все части ему ясны…Неожиданность – его худший враг. Он не терпит порывов. Он не знает, что значит творческая бессонница. Моцартовское „Вчера меня бессонница томила“ есть для него только старинный курьез. В душевном споре Моцарта и Сальери он на стороне Сальери уже потому, что он на стороне самого себя. „Музыку я разъял, как труп“, – вот что ему понятно и знакомо до тончайших тонкостей.

…Когда для Альтмана настанет смертный час, в конце долгой, Бог даст, крепкой и задачливой жизни, и ангел смерти поставит его перед Горним Престолом для божьего подсчета и приговора… Божья Справедливость произнесет:

– Ты согрешил, но ты был умный грешник… Сядь одесную меня!» (А. Эфрос. Портрет Натана Альтмана).

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?