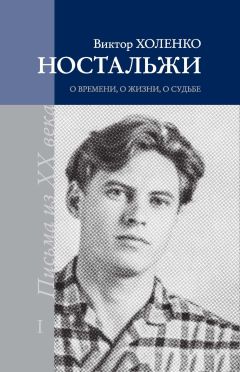

Читать книгу "Ностальжи. О времени, о жизни, о судьбе. Том I"

Автор книги: Виктор Холенко

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Да, совсем непростое время выпало на долю родителей моего поколения. Нам, их детям, пожалуй, было легче. Хотя тоже досталось. Но это, как говорится, уже другая история…

Итак, далее… Честно признаюсь, что практически больше ничего не могу добавить к своему рассказу о моих родственниках по линии отца и матери. И в детстве, и в юности беседы с родителями на эти темы, к сожалению, были крайне редки, а какие-либо иные источники информации о прошлом нашего рода, я имею в виду документальные, тоже не сохранились. Родители мои были неграмотными людьми. Детство отца, например, прошло в основном с конскими табунами в степи, и в церковно-приходской школе он не закончил даже первого класса. Хорошо хоть ухватил какие-то начальные азы грамоты, которые потом самостоятельно уже развил. Он очень любил читать, особенно художественную литературу. Осваивал и специальную, интересовался научно-популярной. Он был хорошим механиком, слесарем, толковым дизелистом, мастером прибрежного морского рыболовства. Ещё в раннем детстве я видел на его столе книги и журналы по рыболовству, издаваемые перед войной и после неё на Дальнем Востоке и в Москве. На Камчатке в 40-х годах он был авторитетным бригадиром ставных неводов на океанской части побережья полуострова – таких специалистов в те годы там были просто единицы: умел кроить, собирать, устанавливать и эксплуатировать это очень непростое, громоздкое сооружение из тяжёлой дели, пеньковых и манильских канатов, пробковых, деревянных и стеклянных наплавов, тяжёлых грузил, а точнее – мёртвых якорей в виде плетённых из канатов сетчатых пикулей, наполненных сотнями килограммов увесистых камней, собранных на морском берегу, и опущенных на растяжках на дно морское: так крепились ловушка и хребтина главного крыла ставного невода. Применительно к острову Старичков, где в годы войны рыбачил отец, ловушка этого невода висела над 70-метровой глубиной, а крыло к острову тянулось метров на 200–250, а то и больше. А в один из 40-х годов на острове устанавливалось сразу два таких невода, которые обслуживала самая большая на побережье рыбацкая бригада отца из 24 человек – обычно на один невод комплектовалась бригада из 11–12 человек.

В 50-е годы он уже работал на оловянном руднике Хрустальный в Приморье, руду там возили на обогатительную фабрику только что появившиеся отечественные самосвалы МАЗы. У этих мощных дизельных машин на первых порах выявился существенный недостаток – очень капризными оказались форсунки. Отец в то время работал слесарем на руднике, и за ним уже закрепилась слава «доктора пневматических погрузочных машин» – эти агрегаты работали в забоях на погрузке руды в вагонетки, подаваемые на поверхность. И вот он одному знакомому водителю МАЗа отрегулировал форсунку, да так, что тот больше горя не знал с ней. И к нему, мастеру-самоучке, тут же повалили рудничные шофёры с аналогичными просьбами.

На руднике, кстати, одной из самых болевых точек были эти самые рудопогрузочные машины. Они часто выходили из строя, были капризны в эксплуатации, случались поломки и во время взрывных работ в забоях. Бригада слесарей из пяти человек, в которой работал отец, как раз и занималась их ремонтом, и над ней постоянно шефствовал главный инженер рудника. Отец не был бригадиром, но по возрасту самым старшим и, видно, самым умелым слесарем. Судить об этом можно было по тому уважительному отношению к нему и в самой бригаде, и со стороны инженерно-технических работников, мастеров, самих откатчиков, работающих на этих машинах в забоях. Даже главный инженер, к сожалению, забылась уже его фамилия, человек уже немолодой, с институтским дипломом горно-механического факультета, не гнушался слушать и следовать советам отца по тонким нюансам ремонтных работ.

Однажды я лично увидел отца в ином деле, прямо скажу, приведшем меня, пацана в возрасте 14 или 15 лет, в истинное восхищение. Тогда мы жили в приморском городе Лесозаводск после переезда с Камчатки на материк, и отец там работал в районном узле связи (дали сразу квартирку небольшую, а через год – уже более просторную). Взяли его конюхом на конный двор и одновременно обменщиком почты: на станции Уссури (сейчас это проходная станция Лесозаводск-1, на которой останавливаются только местные поезда). Он с напарником получал с поездов мешки с почтой, посылки, закидывал в почтовый вагон мешки и ящики с местной почтой. Как-то отец обмолвился, что и мешки с деньгами приходилось выгружать. Не знаю, так ли это было на самом деле или нет, но при обмене почты я у отца всегда видел на ремне в кобуре самый настоящий наган, барабан которого был снаряжён боевыми патронами. Но рассказ мой совсем не об этом, а о конях, за которыми приходилось ухаживать и мне лично, что я делал всегда с большим удовольствием.

В почтовой конюшне было четыре денника – конских стойла, а коней было только три головы. Кобыла Каурка и буланый Монгол служили для выездов начальства куда-нибудь по делам и для доставки почты в отделения районного узла связи и в ближние сёла (из дальних сёл за почтой приезжали сами работники тамошних отделений – у них был свой гужевой транспорт). Для хозяйственных работ использовался в основном рослый Гнедой – меланхоличный, невозмутимый мерин с мощной грудью и длинными сильными ногами. Мне часто приходилось их кормить, выгуливать, водить на водопой, а летом – уводить в ночное на луг, спутывать им ноги, а утром приводить обратно. Естественно, и денники чистил – кони очень чистоплотные животные, раздавал им сено и овёс, когда он бывал в наличии. Собственно, я не работал самостоятельно, а только помогал отцу, и всё делал под его приглядом, слушал его советы. Но потом он всё чаще стал доверять мне работать самостоятельно. Коней я полюбил, особенно ласковую и добрую Каурку – в ночном я ей никогда не спутывал ноги, потому что она всё равно никуда не отбивалась от табуна. Нравилось мне ездить на ней верхом: она шла или шагом, или мягкой рысью. Изредка я переходил на галоп: она была уже не молодая, и я её, конечно же, щадил поэтому. Не очень мне нравилось ездить на Гнедом. Шагом он шёл ещё сносно, но стоило ему перейти на рысь, как возникало ощущение, что сидишь ты на каком-то суковатом горбыле или прямо на дощатом заборе, который ещё кто-то немилосердно трясёт и подбрасывает под тобой. Галоп у него был тяжёл, и у мерина постоянно при прыжках что-то сочно ёкало в животе. Да и вообще он был совершенно невозмутимой скотиной, будто бы даже не от мира сего. Однажды он меня основательно двинул копытом по голове, когда я только что присел на корточки у его мосластых ног с верёвочными путами в руках, а потом с идиотским удивлением смотрел на меня, ошеломлённого этим ударом. И странно, даже обиды никакой я не испытывал тогда на него, кроме досады на самого себя за собственную оплошность: я как раз пытался спутать ему передние ноги, а его оводы одолели. Вот он и махнул копытом, отгоняя их, а я тут как раз сам ему подставил свою голову. Так в чём же он-то был виноват? А как-то я возвращался с конями из ночного, лихо этак заехал на конный двор – на горбыльной спине высоченного Гнедого и отпустил вперёд Каурку с Монголом. Они первыми нырнули в распахнутую дверь конюшни, спасаясь в холодке от оводов. И Гнедой ринулся за ними вслед, а я, как ни пытался его остановить, натягивая повод уздечки и сжимая ему крутые бока босыми пятками (ездил я на конях, естественно, охлюпкой, хотя сёдла имелись в конюшне), он так и не остановил бег своих мосластых ног. Тут же низкая притолока шибанула меня в грудь, и я оказался на земле, оглушённый и крайне расстроенный. А Гнедой уже переминался с ноги на ногу в своём деннике и удивлённо пялил свои огромные, как мне тогда показалось, и откровенно бесстыжие глаза на меня, сидящего в некоей прострации на земле у входа в конюшню.

А у буланого Монгола тоже был нрав, дай боже. Низкорослая быстроногая лошадка хороша была на рыси, и галоп у неё был мягкий, уютный какой-то даже, несмотря на стремительный азартный бег прирождённого степняка, выросшего в вольном табуне. Но иногда на него что-то находило, и, не дай Бог, если он был не взнуздан, его тогда было просто не остановить. А взнузданный, он, закусив удила оскаленными желтыми зубами, прижав маленькие уши, несся неудержимо, разметав по ветру чёрную гриву и хвост, не разбирая дороги. Но и красив был этот конёк, мягкого, почти цвета охры окрасом, с узкой чёрной лентой от гривы до хвоста, с диковато-озорным и всегда будто насторожённым взглядом круглых выпуклых глаз с каким-то особенным фиолетовым отливом. Вот с этим-то красивым и шустрым коньком и случилось то небольшое происшествие, когда я увидел отца с незнакомой мне ещё стороны.

Зимой, в тихую солнечную погоду, мы водили коней на водопой на озеро Черненко, названное так вроде бы по имени одного из местных первожителей городка и даже как будто бы мельника. Всю зиму там была открыта прорубь, стояло длинное обледенелое дощатое корыто, в котором вся округа поила лошадей и коров, черпая воду из проруби вёдрами. И мы с отцом водили своих коней туда на водопой – не каждый день, конечно, потому что возле конюшни был свой глубокий колодец, но уж по воскресеньям – обязательно. И вот однажды мы привели лошадей туда, я наливаю в корыто воду, Гнедой и Каурка спокойно пьют пахучую озёрную воду, а Монгол почему-то заупрямился, замотал головой, стал вырывать повод из рук отца. Два коня с подвязанными свободно на шеях поводьями мирно пьют воду из корыта, фыркая с явным удовольствием, а этот будто взбесился. Разнузданный перед водопоем, он совсем взъерепенился, рванул неожиданно в сторону и, изогнув дугой шею, потащил отца, ухватившегося за повод, по заснеженной поверхности озера. Отец устоял на ногах, пытался удержать коня, но только пропахал валенками борозду в снегу. Тогда он подобрал покороче поводья, схватил конька за гриву левой рукой и побежал бок о бок с ним по замерзшему озеру. Я стоял у проруби как вкопанный и с испугом смотрел, как бешено скакал, пригнув голову, уросливый конёк, а с ним рядом бежал отец, правой рукой сжимая повод, а левой – ухватившись за гриву. Мне казалось, что вот-вот он отпустит взбесившуюся лошадь, но тут уже увидел, как, выбрав, видно, момент, отец очутился у Монгола на спине, сжал ему бока ногами и, пригнувшись к конской шее, стал нахлёстывать его длинным концом повода по брюху и между ушей. Буланый, яростно взбрыкивая, унёс отца в дальний конец озера, развернулся там круто и уже мчался обратно. А отец, всё так же пригнувшись, мчался на нём, хлестал его поводом и бил пятками валенок по бокам. Так они сделали несколько кругов по озеру, пока Монгол не смирился, наконец. Подъехав почти шагом к проруби, разгорячённый отец соскочил с коня на лёд и потом ещё долго водил конька шагом, вытирая рукавицей его взмокшую спину. После этой процедуры Монгол также мирно пил озёрную воду из корыта, а я с удивлением и каким-то особым уважением смотрел на своего отца. И этот случай я запомнил навсегда…

Он вообще был у нас на все руки мастер. Мог построить дом, сложить печь, подшить валенки и вообще сделать многое по хозяйству. Однажды, ещё на Камчатке, его наградили ценным подарком – роскошной заготовкой для яловых сапог. И он сам выточил из берёзы колодки по моей ноге, а потом сшил великолепные сапоги на классной, как говорили тогда, спиртовой кожаной подошве, по всем правилам подбитой деревянными гвоздиками. Эти самые прочные подошвы по сути уберегли мои ноги, когда я перед самым отъездом с Камчатки в Петропавловске попал под гружённый дровами «Студебеккер». До той поры я никогда не видел ещё автомашин так близко, и вот такое казусное знакомство. Накануне я с родителями был на городском рынке, который в то время был на берегу Култучного озера, там они по моей просьбе купили две книжки: «Сердце Бонивура» Дмитрия Нагишкина и сборник повестей Мухтара Ауэзова, двух дальневосточных писателей, до того времени мне не знакомых. Естественно, от такого приобретения я был на седьмом небе, поэтому, оставив родителей далеко позади, бежал на радостях к морскому вокзалу, где рядом с другими знакомыми пассажирами стерёг наши вещи малолетний Борька, мой братишка. И вот, пересекая по главной улице какой-то проулок, я вдруг очутился на земле и увидел, как по моим ногам проехали передние колёса, а следом, ещё глубже вдавив ноги в мягкую землю, наехало и первое заднее колесо трёхосной машины. Как сейчас стоит перед глазами: огромное колесо медленно наезжает на мои сапоги, вдавливая их в грязь, а потом так же медленно скатывается обратно. Тут же собралась большая толпа, меня выдернули из-под машины. Я стоял на своих ногах и не чувствовал никакой боли. Кто-то сказал, что это в горячке так случается. Машина повезла дрова по проулку дальше, а какой-то мужик, страшно матерясь, подобрал мои книжки и на титульном листе сборника Ауэзова написал четырёхзначный номер этой машины. Убедившись, что я могу идти сам, меня оставили в покое, и я подался дальше, чуть прихрамывая. Только на полдороге к вокзалу я почувствовал, как разболелись правое колено и голень. Я присел отдохнуть на обочине и только там заметил, что правый сапог щерится отошедшей подошвой, и в образовавшейся щели виден густой частокол вылезших деревянных гвоздиков. «Как зубы лощавого кижуча», мелькнуло почему-то в мозгу. А сама толстая подошва только чуточку выгнулась наружу и продолжала держаться прочно. Отдохнув, я побрёл к портовому причалу, где в ангаре из волнистого оцинкованного железа находился в ту пору морской вокзал Петропавловска. Ноги потом, правда, ещё поболели недели две-три, но родителям я так и не сказал ничего о случившемся происшествии.

Отец всегда был уважаемым и видным человеком, где бы он ни работал. Но за всю свою трудовую жизнь он был награждён только одной медалью: «За победу. За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Говорили, что в 1947 году, когда он уже исполнял обязанности председателя рыболовецкого колхоза «Вилюй», вроде бы его представляли к награждению орденом «Трудового Красного Знамени». Но он не стал ждать награды, уволился из колхоза, и мы переехали в Новую Тарью, а потом вообще уехали через год на материк: мама моя серьёзно заболела, и врачи сказали, что ей лучше сменить климат…

Ну и ещё несколько слов об «университетах» моей мамы…

Она вообще ни одного дня не училась в школе или на каких-нибудь курсах популярного в 20-30-х годах «ликбеза» – специальных классах по ликвидации неграмотности, создаваемых в сёлах и городах советской властью. Дело благое, ведь Россия вступила в эру ускоренной индустриализации и построения социалистического общества практически с неграмотным в своей массе населением. Вот и мама моя была такой же – не умела ни читать, ни писать. Даже расписываться не умела – ставила в ведомости какую-нибудь закорючку, и всё. Как-то ещё в раннем детстве, уже будучи школьником, я спросил:

– Мама, а почему так случилось?

Разумеется, мне тогда было совершено непонятно такое явление. И мама мне ответила:

– У нас в семье было девять девчонок. И отец говорил: «Зачем девкам грамота? Письма женихам писать?» Семья большая, надо было работать всем, чтобы прожить…

В школу смогла пойти только самая меньшая – Евдокия, это было уже в начале 30-х годов. Ну а маму я уже сам научил грамоте, когда был в восьмом или в девятом классе, и этим своим поступком горжусь до сих пор. Правда, письма писать она так и не стала, и выводила корявыми прописными буквами только собственную фамилию. Но и этому она была несказанно рада. Зато пристрастилась к чтению книг, причём довольно толстых. Одну из первых она прочитала «Дитте – дитя человеческое» Мартина Андерсена Нексе. Для меня она оказалась очень скучной и утомительно длинной, так что я её так и не дочитал до конца. А мама её одолела от корки до корки за месяц всего, беззвучно шевеля губами, и иногда даже глаза её увлажнялись от сопереживания с главной героиней. Как-то я спросил, почему она вдруг всплакнула над раскрытой книгой. Она, видно, захваченная моим вопросом врасплох, виновато улыбнулась, как бы извиняясь, и сказала тихо:

– Будто про мою жизнь написано…

Отец же, как я уже говорил, научился грамоте самостоятельно. Правда, правила грамматики были ему совершенно неведомы: писал он без каких-либо знаков препинания, без точек и запятых, и каждое слово начинал обязательно с прописной буквы. Но слова писал в основном правильно и мысли свои излагал в письмах без каких-либо зримых затруднений…

8Наша семья зародилась в конце 20-х годов XX века. Но этому весьма важному в человеческой жизни факту предшествовали ещё и другие события второго десятилетия того неспокойного столетия, несомненно, наложившие свою характерную печать на судьбы людей той поры.

Прежде всего, после того памятного боя под Павлодаром отец вынужден был оставить кавалерийский полк, в который недавно записался добровольцем. И совсем не по причине ранения. Оно оказалось лёгким: пуля скользнула под левой рукой, под кожей, оставив два следа – от входного и выходного отверстий, которые совсем быстро зарубцевались. Однако красные командиры выяснили, что отец просто бессовестным образом приписал себе годы, чего в суматохе, вызванной чрезвычайной обстановкой, сразу никто и не заметил. И его отчислили из рядов полка без всяких разговоров.

В начале 20-х годов, сразу после массового голода практически во всех хлеборобных районах страны и крестьянских бунтов по поводу изъятия советской властью подчистую зерна из закромов сельских жителей, начала действовать ленинская «новая экономическая политика» – НЭП. Мера эта оказалась очень своевременной в условиях полной разрухи народного хозяйства, хотя, понятно, и вынужденной, поскольку заметно противоречила генеральной линии большевиков, нацеленной на полную ликвидацию частной собственности и мировую пролетарскую революцию. НЭП давала значительные послабления для развития предпринимательства и различных форм кооперации в городах и сёлах, в этих условиях заметно ожили единоличные крестьянские хозяйства. Крестьяне тогда ещё не разучились трудиться на земле не из-под палки или преимущественно во славу «родного» социалистического государства, подстёгиваемые лозунгами партийных активистов. И страна начала оживать: появилось в достатке продовольствие, стали подниматься из руин заводы и фабрики. А в деревню пошла самая необходимая сельскохозяйственная техника. Пусть она и была простейшей на первых порах – преимущественно на конной тяге (косилки, жатки, грабли) или на паровых приводах (молотилки, маслобойки), однако в значительной мере облегчала крестьянский труд и заметно повышала его производительность. В городах и сёлах забыли про голод, на экспорт пошли, как и при царе, российские продукты: зерно, масло, мясо, мёд – в обмен на золото, так необходимое тогда для начавшейся индустриализации страны.

Хозяйство дяди Федота и вернувшегося к нему из-под Прибайкалья после ранения дяди Григория, так и не успевшего до призыва на службу обзавестись собственной семьёй, оказалось существенно подорванным за годы Гражданской войны. Войска белых и красных, сокрушительными волнами прокатившиеся по берегам Иртыша, фактически пустили на распил главное достояние семьи – конский табун, заботливо выхаживаемый для поставок в казачьи полки. На подворье вяло жевали сено только несколько кляч-доходяг, великодушно оставленных последними проходящими войсками взамен крепких молодых коней из остатков былого табуна. Так что за прежнее семейное дело браться уже не было смысла, поэтому братья, оба бездетные, занялись непосредственно хлебопашеством – на это им здоровья ещё хватало. В новой семье матери оставалась ещё родная сестра Татьяна, а родной брат Вася, как и мой будущий отец, не стал жить с отчимом. Он был на три года моложе старшего брата и, когда подрос немного, уже старался не разлучаться с ним, ходил за ним, как привязанный верёвочкой, и на вечёрки-посиделки, а потом и на заработки к зажиточным крестьянам. Отец мой очень любил своего младшего брата, и для него стала настоящей трагедией его нечаянная гибель, случившаяся в 1925 году: во время обмолота пшеничных снопов на молотилке лопнул приводной ремень от локомобиля и разбил юноше голову. Тогда Васе было всего семнадцать лет…

После похорон брата мой отец окончательно порвал связи с новой семьёй матери: иногда помогал в хозяйстве стареющим дядьям, но чаще кочевал по деревням около Омска – батрачил у крепких крестьян. А вскорости ушла из семьи отчима и сестра Татьяна: она вышла замуж, взяв фамилию мужа – Иванькова, и уехала с ним на жительство в город. Там уже жила и одна из сестёр моей будущей мамы – Варвара, в замужестве Королькова.

Пришло время и моему отцу обзаводиться собственной семьёй…