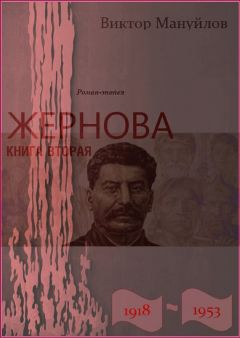

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Глава 21

Две женщины, одна лет сорока, с несвежим, истасканным лицом, другая вдвое моложе, возможно, мать и дочь, повернули с улицы Большие Каменщики в Гендриков переулок и, толкнув калитку в глухом заборе между домами за номерами пятнадцать и тринадцать, очутились в тесном дворике, ограниченном стенами этих домов и дровяными сараями. Они пересекли дворик, взошли на крыльцо под жестяным козырьком двухэтажного дома № 15 и, открыв ключом дверь парадного, стали подниматься по скрипучей лестнице на второй этаж. Старшая шла впереди, младшая за ней. Во все время пути ни одна из них не проронила ни слова. Лишь очутившись в прихожей, старшая произнесла голосом, который исключал любые возражения:

– Раздевайся! Шубку – сюда, боты – сюда!

Она, похоже, за что-то сердилась на младшую, будто та, покинув дом, где-то пропадала долгое время, нарушив родительские установления, и вот ее нашли и вернули назад, однако нет ни малейшей уверенности, что она не сбежит снова.

В свете тусклой электрической лампочки вспыхнули зеленые глаза девушки. Торопливо сняв с себя беличью шубку, потертую под мышками и вокруг пуговиц, она повесила ее на вешалку, в рукава засунула муфту и шляпку, наклонилась, расстегнула и сбросила боты. Короткие черные волосы обрамляли милое личико, зеленая шелковая блузка и черная длинная юбка плотно обтягивали тоненькое, еще не вполне сформировавшееся тело, большие зеленые глаза смотрели испуганно и жертвенно.

Рядом женщина постарше спокойно и деловито высвобождалась из одежд, открыв крашеные волосы и слегка оплывшую фигуру. Она искоса поглядывала на младшую наглыми черными глазами, как бы оценивая ее достоинства.

Все-таки это были не мать и дочь, а совсем чужие люди, хотя между ними и существовало что-то общее.

– Вот здесь, милая, мы и живем, – произнесла старшая, открывая дверь в комнаты. – Не бог весть что. До революции у нас были не такие апартаменты. Но что было, то было. – И пригласила: – Заходи, будь как дома. Ося… Осип Максимович… придет через час, не раньше, так что у тебя еще есть время обвыкнуться.

Девушка судорожно втянула в себя затхлый воздух чужого жилья и огляделась: действительно, не бог весть что. Ей представлялось, что дом, в котором живут ее кумиры, должен и выглядеть как-то не так, и пахнуть по-другому. А тут все заурядно, как и везде: буфет с посудой, книжный шкаф, тахта, стол, стулья, на окнах кружевные занавески – все по весьма невысоким обывательским меркам. Разве что заграничные безделушки, крикливо выпирающие там и сям. А между тем здесь собираются люди, которые определяют будущее искусства огромной страны. И даже всего мира. И не только искусства, но и…

Девушку обожгло жгучим стыдом за эти свои непочтительные мысли, и она заговорила тоненьким извиняющимся голоском:

– Я, конечно, понимаю, что наше историческое время требует от нас соответствующего революционного восприятия… И Осип Максимович очень убедительно говорил у нас на лекциях про отношения полов… Все это я понимаю, а только никак не могу представить себе, как все это… ну, как оно произойдет… Вы извините меня, Лиля Юрьевна, я, наверное, еще не совсем преодолела в себе пережитки обывательского прошлого отношений между полами… то есть в теории я… а вот на практике…

– Ерунда! – решительно остановила жалкий лепет девушки Лиля Юрьевна. – Все это происходит в мире каждую минуту и даже секунду. Ты только представь себе: именно сейчас любовью занимаются миллионы и миллионы людей по всей планете. Миллионы! – воскликнула хозяйка, раскинув руки, точно хотела обнять всю планету или сбросить с нее скрывающие самое главное темные покровы. – Мужчина и женщина для того и созданы, – продолжила она восторженно, – чтобы доставлять друг другу удовольствия. Потому что в жизни удовольствий не так уж много. А революция для того и совершалась, чтобы полностью раскрепостить отношения между полами, исключить всякие условности и предрассудки, похоронить под обломками прошлого старое представление о семье. Наконец, ты уже вполне взрослый человек, тебе, насколько я понимаю, нравится Осип Максимович, ты тоже ему не безразлична, следовательно, между вами не должно существовать никаких преград, – заученными фразами продолжила Лиля Юрьевна строгим голосом, поправляя перед зеркалом прическу. Но вдруг всплеснула руками, воскликнула, точно пораженная пришедшей ей в голову необычной мыслью: – Да ты представить себе не можешь, милая, что за человек Осип Максимович! Все, что есть в нашей литературе необычного, передового, революционного, – все это идет от него! Да-да! ЛЕФ держится исключительно на его теоретических построениях. Более того! Все думают, что Маяковский – это что-то самобытное и выросшее из самого себя! Че-пу-ха! Маяковского создали мы с Бриком. Да, именно мы! И если бы Володя не порол отсебятину, его творения были бы на голову… на десять голов выше и по форме и по содержанию.

Черные, глубоко сидящие глаза Лили Юрьевны, почти лишенные белков, встретились в зеркале с зелеными глазами девушки, и та поспешно закивала головой.

– Я все понимаю, Лиля Юрьевна, все понимаю, а только…

– Да ничего ты не понимаешь! – возмутилась Лиля Юрьевна. – Она понимает! Ты только представь себе, кто ты и кто Осип Брик! Через несколько лет о нем будет говорить весь мир. О нем и сейчас говорят, но… но люди еще до конца не осознали, с кем они живут рядом, с кем общаются. Ты – одна из немногих, можно сказать, избранных! Ты – и Осип Максимович! Это не понимать надо, милая, это надо чувствовать каждой частицей своего тела!

– Да-да, конечно, – поспешно согласилась девушка. Но тут же ее охватило сомнение, сомнение человека, которому отдают даром самое дорогое, не прося ничего взамен. Но если это самое дорогое… – А как же тогда вы? – тихо спросила она и недоверчиво глянула в черные провалы глаз женщины. – Почему вы… и в то же время…

– Вот-вот! Я так и знала! Все почему-то думают, что я сплю сразу с обоими. Так нет же! Хотя и в этом нет ничего зазорного. Для меня оба так дороги, что как бы представляют одно целое. Наконец, у нас с Володей и Бриком слишком много врагов, которые стараются опорочить нас и наши идеи. Ты должна в некотором роде рассеять эти подозрения. Нельзя, чтобы даже тень недоверия падала на благородные стремления Осипа Максимовича!

– А он знает, что я… что мы сегодня?..

– Разумеется, нет, – отрезала Лиля Юрьевна. – Я хочу сделать ему сюрприз. Надеюсь, ты не против?

– Нет-нет! – с горячностью согласилась девушка, помолчала и, перейдя почти на шепот, скользнув ладонями вдоль своего тоненького тела, спросила: – А это… это очень больно?

– Да что ты! Это не только не больно, это… это восхитительно! – воскликнула Лиля Юрьевна, утратившая свою невинность в подростковом возрасте. Она вскинула руки вверх театральным жестом, обежала комнату глазами, пытаясь за что-то зацепиться, не нашла, передернула покатыми плечами. – Это как в детстве, когда шатается молочный зуб: и больно его шатать, и страшно, и в то же время испытываешь наслаждение от этой боли. А тут… тут наслаждение в тысячу раз выше! Но, как говорит Осип Максимович, чтобы получить высшее наслаждение, женщина должна превратиться в сплошное влагалище, а мужчина – в пенис. От себя добавлю: шире ноги – и все будет о-кэй.

За окном послышался сигнал автомобиля, обе женщины замерли и прислушались.

– Нет, это на соседней улице, – успокоила Лиля Юрьевна то ли себя, то ли девушку. Оглядела комнату, повела рукой. – Вот это – столовая. Здесь мы собираемся по вторникам, обсуждаем все, что касается современного искусства и вообще человеческих отношений. Бывают очень знаменитые и очень значительные люди. Володя читает свои стихи. Там… – Лиля Юрьевна показала рукой на полуоткрытую дверь, где в образовавшуюся щель виднелись часть тахты и уголок стола: – Там – комната Маяковского. Вон там – кухня. Здесь… – Лиля Юрьевна отворила дверь и, не переступая порога, пояснила: – Здесь наша с Бриком спальня… Вернее сказать, – замялась она, – мы уже с ним не спим, то есть я живу с Володей, но считается вроде как бы нашей… – И тут же опять перешла на деловой тон: – Значит так: покрывало снимешь и положишь на стул. Одежду – вот туда. Я дам тебе тряпочку, чтобы не испачкать простыню и пододеяльник. Надеюсь, понимаешь, о чем я говорю. Подмоешься над тазиком – я поставлю. Что еще? Можешь остаться на ночь: меня не будет до завтрашнего вечера. К тому же мужчины утром особенно активны…

– Вы уходите? – удивилась девушка.

– Неужели ты думаешь, что я останусь? Я не Елизавета Гарнецкая! – воскликнула Лиля Юрьевна с возмущением. – Это она приводит своему мужу своих подруг, подглядывает в замочную скважину, что вытворяет с ними ее Антон, а потом ему же закатывает истерики. И это называется преодоление буржуазных предрассудков! Нет, я не доставлю вам такого удовольствия!

– Что вы, я совсем не имела в виду, – смешалась девушка, умоляюще прижимая к груди все еще красные с мороза руки.

В прихожей послышалось предупреждающее покашливание, и на пороге комнаты возникла нескладная, женоподобная фигура мужчины в широких штанах и расстегнутом пиджаке. Пестрый галстук висел криво, пуговица на рубашке, – там, где обозначился круглый живот, – была расстегнута, в образовавшуюся прореху выглядывало нечто розовое и явно теплое. На узких плечах длинная шея держала круглую маленькую голову с глубокими залысинами, увенчанную круглыми очками, с безвольным подбородком, толстыми губами и кляксой черных усишек над ними, так что казалось, будто из тела выбирается личинка какого-то червя.

Мужчина стоял, держась одной рукой за косяк двери, внимательно и настороженно разглядывал женщин сквозь блики своих очков.

– Ах, Ося! – воскликнула Лиля Юрьевна плачущим голосом и капризно всплеснула руками. – Ты всегда заходишь так, что я тебя совершенно не слышу! – И кинулась к мужчине, вытянув вперед руки, будто слепая. Подбежав, чмокнула его в щеку, прижалась боком.

Мужчина обнял ее одной рукой и вопросительно посмотрел на девушку.

– А это, Ося… – кивнула в сторону девушки Лиля Юрьевна своим подбородком, подвела мужчину к ней почти вплотную, продолжила торжественно, нараспев: – Это, Ося, Софочка Брокман. Она учится во Вхутемасе. На нее произвели огромное впечатление твои лекции о революционно-пролетарском подходе к взаимоотношениям между полами. Вот она и решила на практике осуществить этот подход… – выпевала слова Лиля Юрьевна, и черные глаза ее светились в полумраке комнаты. – Заметь, дорогой, сама, по собственной инициативе… – И тут же, не переводя дыхания, деловым тоном: – Я ее подробно проинструктировала, она все знает, напои ее чаем, ну и… дальше уж сами…

– Однако, – произнес Осип Максимович голосом человека, который только что плотно поел в дорогом коммерческом ресторане, сыт по горло, а ему предлагают картошку в мундире. И еще дважды повторил свое "однако", каждый раз с новой интонацией. После чего протянул руку, двумя пальцами приподнял подбородок Софочки, заглянул сквозь круглые стекла в ее зеленые глаза, закончил профессорским тоном: – Должен сказать, голубушка, что мне делает честь ваша решительность. Констатирую очевидный факт: мои слова пали на благодатную почву.

От пальцев Осипа Максимовича пахло чем-то тухлым, будто он, побывав в туалете, забыл вымыть руки. Но девушка не отстранилась, решив, что так, видимо, и должна пахнуть так называемая мужская плоть.

Впрочем, от рук отца пахло почти так же.

Софочка Брокман стояла, уронив руки вдоль тела и смотрела широко распахнутыми глазами на мужчину и женщину, и они, от напряженного на них глядения, стали растворяться в серой дымке угасающего дня, проникающего в квартиру сквозь запыленные окна. Две пары черных глаз пялились из этой дымки, бесцеремонно ощупывали ее тело, – и это ощущалось физически, как что-то липкое и холодное, лягушачье. Под этими взглядами у Софочки появилось странное ощущение недомогания. Возможно, так же чувствует себя натурщица, впервые переступившая порог мастерской художников, по глазам которых не поймешь, что у них на уме.

Между тем Лиля Юрьевна была права, представляя своему мужу юную художницу: Софочка Брокман, как и многие из ее подруг и приятелей по Вхутемасу, давно и вполне решительно распрощалась с прошлыми представлениями о реальной жизни. Она разорвала семейные узы и ушла от ретроградов-родителей, смотрящих на революционную действительность сквозь призму косных обычаев и верований еврейского местечка, которое они покинули ради Москвы и широких возможностей, бросила заниматься музыкой, срезала косу, перестала носить лифчик и учиться живописи, целиком переключившись на оформительство. Тысячу раз прав Осип Максимович Брик, утверждая, что звук пилы не так ласкает слух, как звук виолончели, зато в звуке пилы в тысячу раз больше жизни, чем в целом симфоническом оркестре. Не говоря о революционной созидательности.

Софочке Брокман осталось сделать последний шажок – распрощаться со своей девственностью, потому что из всей женской группы вхутемасовцев она одна еще не перешагнула неизбежную черту. Но ей хотелось перешагнуть эту черту так, чтобы это было не ниже, чем подвиг Жанны дэ Арк или восшествие на ложе персидского царя Артаксеркса прекрасной Эсфири, дочери мудрого Мардохея-иудеянина.

И вот она стоит перед этой чертой. Так что же ей делать? Ждать, когда сам Осип Максимович, этот совершенно необыкновенный человек, коснется ее одежд? Да почему ждать? А если он не захочет? Если она ему не понравится? Правда, он как-то уж слишком настойчиво и откровенно поглядывал на нее на последних лекциях, но не исключено, что ей это только показалось.

Нет, лучше она сама. Чтобы никто не думал, что ее принудили, что это свершилось помимо ее воли.

И Софочка Брокман отступила на два шага и принялась расстегивать пуговицы на своей зеленой – в цвет глаз – шелковой блузке. Пальцы не слушались, пуговицы выскальзывали, шелк струился и вытекал из рук. Софочка торопилась, нервничала, путалась в одеждах.

Две пары глаз продолжали ощупывать ее тело, торопили, подгоняли. Две серые тени, слившиеся в одну, то приближались вплотную, то удалялись и растворялись в сером сумраке.

Через минуту девушка стояла голая, прижав ладони к бедрам. Острые маленькие груди и острый же лобок, впалый живот и узкие плечи, красные следы от подвязок, – она как бы видела себя со стороны, видела глазами художницы и понимала, какое жалкое это зрелище – она, Софочка Брокман, и от этого – или от холода – ее смуглое тело покрылось мелкими пупырышками и содрогалось в лихорадочном ознобе.

Вокруг валялись ничтожные тряпки, еще минуту назад защищавшие ее тело… Даже странно, что они могли защищать. И от кого? От себя самой. Больше не от кого…

Что-то серое приблизилось, задышало в ухо, обдало густыми запахами. Мокрые губы размазались по губам Софочки и ее щекам… Холодные пальцы пробежались по спине, вцепились в ягодицы…

Долгое топтание на месте…

Жесткие пружины кушетки врезались в спину, принялись вызванивать что-то однообразно-занудливое и ржавое. С этими ржавыми звонами мешалось хлюпанье и сопение, проникая в голову и вытесняя из нее все, что там когда-то было, не наполняя ничем новым, как будто это уже и не голова, а рассохшийся деревянный бочонок…

Ни Жанны дэ Арк, ни Эсфири не получалось. Получалось что-то до невозможности пошлое, как… как синее по зеленому…

Все наставления Лили Юрьевны оказались напрасными: ни простыни, ни пододеяльника, ни тряпочки, ни даже боли…

Снова струящийся шелк, холодно и торопливо облегающий напряженное тело…

Зло лязгнул за спиной железный засов…

Насмешливо и презрительно прохрипели под ногами ступени лестницы…

Парадная дверь с ожесточением взвизгнула пружиной и вытолкнула на мороз…

Снег подхватил этот визг и гнал до самой калитки, похихикивая и постанывая от нетерпения…

Подбежала бездомная собака, заглянула в глаза, махнула хвостом, потрусила дальше…

Большой человек, идущий навстречу, прервал свой стремительный шаг, замер в нескольких саженях языческим истуканом…

На углу двое топтались под фонарем…

В окне второго этажа, в мутном свете настольной лампы качнулась сутулая тень, припала к замерзшему стеклу…

Большое и жаркое, неутоленное, давило плечи и низ живота, струилось языками пламени по сухим губам, искало выхода…

Хотелось по-собачьи отряхнуться и почиститься снегом.

Глава 22

Еще не было семи, когда «рено», купленное в прошлом году во Франции на гонорары от книг, остановилось у Ильинских ворот. Выбравшись из автомобиля, Маяковский наклонился и бросил внутрь:

– На сегодня все. Можете быть свободны, товарищ, – и, захлопнув дверцу, пошел к черному ходу здания Политехнического музея: он не хотел встречаться с толпой окололитературной швали, подстерегающей его у центрального входа, чтобы освистать, затюкать, унизить. Говорить с такими бесполезно, не для того они сбиваются в стаи, чтобы слушать. Кто-то старается, – в последние месяцы особенно, – чтобы все публичные выступления Маяковского проходили под свист и улюлюканье. Но там, внутри здания, где формировалось его футуристическое и лефовское прошлое, там он готов драться с кем угодно: там не только откровенные враги, но и просто колеблющиеся, которых можно перетянуть на свою сторону, сделать если не друзьями, то хотя бы единомышленниками. Друзей, увы, становится все меньше, прилипал, питающихся отблесками его славы, увы, все больше. Наверное, в этом есть какая-то непознанная закономерность.

У двери в лекционный зал, поджидая Маяковского, топтался Павел Лавут. Показалось, будто только что за дверью скрылся Авербах, главарь Раппа, едва ли не главный хулитель и гонитель поэта. Но не хотелось думать, что и верный Лавут, с которым он объездил чуть ли не весь Союз, перекинулся к его врагам. Впрочем, какое это имеет значение! В конце концов, Лавут работает на Маяковского за деньги, а не из любви к его поэзии. Или поэзии вообще. Все остальное – его личное дело.

– Сколько у меня времени? – спросил у Лавута.

– Двенадцать минут, – глянув на карманные часы, ответил тот.

Из-за двери слышался подвывающий голос, читающий стихи.

– Кто там?

– Сашка Жаров.

"Не самый лучший, но и не самый худший из поэтической братии, – подумал Маяковский. – Но среди них ни Блока, ни Есенина не видать… Да, кто это мне говорил, что смерть Есенина полна тайн и загадок? Эйзенштейн? Вот ведь: забыл. А что тут загадочного? Если эта смерть мало естественна для Есенина-человека, то вполне естественна для Есенина-поэта. Для тех лет. – И тут же спросил сам себя: – А для этих лет – чья?"

Из-за двери послышались жидкие хлопки, чьи-то нетерпеливые выкрики – обычная реакция на выступления поэтов. Сердце обдало легким холодком.

– Владимир Владимирович, ваше время! – осторожно напомнил Лавут.

Маяковский кивнул головой, решительно рванул дверь, вошел в зал, протопал к небольшой кафедре. Сбросил пальто, положил перед собой, сверху пыжиковую шапку, уперся руками в хлипкое сооружение, обвел исподлобья пасмурным взглядом тесные ряды, смутные человеческие фигуры.

Из темного угла высверлился чей-то запоздалый свист, оборвался на взлете. Было что-то разбойничье в этом свисте, будто скликалась шайка поближе к дороге при виде одинокого путника.

Маяковский поднял голову выше, чтобы не видеть никого, уставился в лепнину, соединяющую противоположную стену с потолком. Набрав в легкие воздуха, стал бросать в гущу голов тяжелые слова, словно камни, обвалом загромоздившие горную дорогу:

Уважаемые

товарищи потомки!

Роясь

в сегодняшнем

окаменевшем говне,

наших дней изучая потемки,

вы,

возможно,

спросите и обо мне.

И, возможно, скажет

ваш ученый,

кроя эрудицией

вопросов рой,

что жил-де такой

певец кипяченой

и ярый враг воды сырой…

Слушали. Переглядывались, но слушали. А кое у кого блестели глаза восторженной слезой. Пусть девчонка, пусть еще мало что смыслит в этой жизни и в поэзии, но проняло же – вот что главное.

Он читал, а виделась ему все та же конюшня, приспособленная под клуб, колыхание темных тел, слышался невнятный гул голосов, прорезаемый обидными репликами. Когда-то они еще созреют… И заранее упивался тем, как взорвется сейчас этот зал, униженный тем, что не им – не им! – он читал свои стихи, а людям будущего.

Явившись

в Цэ Ка Ка

идущих

светлых лет,

над бандой

поэтических

рвачей и выжег

я подыму,

как большевистский партбилет,

все сто томов

моих

партийных книжек.

С минуту стоял и слушал свист и улюлюканье. Заметил, что больше всех старались вчерашние соратники по Лефу-Рефу: мстят за то, что бросил их, бедненьких, на собственные коврижки. Ничего, пусть: кто талантлив, тот выплывет, а кто нет, пусть идет мостить дороги, – все польза какая-то. А ему мостить дороги в Раппе: если драться, то на территории противника. Такова, кажется, доктрина у военных. Однако чувствовал себя неловко: тяжело прирастал к чему-то, еще тяжелее отрывал от сердца… Вот и с Бриками то же самое… Но виду не показал, ухмыльнулся, сгреб с кафедры пальто и шапку, стремительно пошел к двери.

Коридор был пуст.

Пуст был и Лубянский проезд.

Маяковский дошел до своего дома, мрачно посмотрел на темное окно своей комнаты в третьем этаже, постоял в раздумье, тыча тяжелой самшитовой палкой в слежалый снег.

В одиночество не хотелось.

Повернул назад, зашагал широко, все убыстряя и убыстряя шаги. Прохожие попадались редко; завидев рослую фигуру Маяковского, переходили на другую сторону улицы или сворачивали в подворотни. Боялись. И не мудрено: в Москве пошаливали. Не так, как в начале двадцатых, но все же…

Свернул на Солянку, по ней дошел до Яузы, перешел по Астаховскому мосту на другую сторону, по Подгорной набережной вышел к Москве-реке. Остановился. Полез в карман за папиросами.

Мела поземка, сыпал мелкий колючий снег. По сизому льду реки в желтом свете редких фонарей текли, мечась из стороны в сторону, сворачиваясь в спирали и кружева, серые ручейки снега.

«Сворачиваясь в спирали, свистели и орали», – прошли стороной ненужные строки.

Прикрываясь воротником от ветра, закурил.

В голове путалось нечто, похожее на снежное кружево дневных ощущений, переживаний, мыслей. Куда он, собственно, спешит? Кто ждет его в Гендриковом переулке? Брики? Может быть, и ждут. Но совсем другого Маяковского: покорного, готового по любому капризу Лили бежать на край света за черевичками с царицыной ноги. Если бы за черевичками, а то: подай, поди, принеси! Нашли дармового домработника! Да только того Маяковского уже нет. Весь вышел. Сама же Лиля и постаралась, чтобы его не стало. Да и Осип тоже… Мальчик для экспериментов. Флаг. Широкая спина, за которой можно укрыться и заниматься своими шахерами-махерами. Даже удивительно, как долго он был в плену у этих людей, насколько близко принимал их нравственные выверты… Собственно, все его нынешнее революционное неистовство – против их, Бриков, ханжества и лицемерия, против их едва прикрываемой революционной фразой буржуазности и мещанства.

Впрочем, последнее это дело – охаивать тех, кому верил и кому поклонялся. Всему свое время. Он перерос старые одежды, он перерос прошлую любовь и обожание. Но без прошлого, каким бы оно ни было, не бывает настоящего. Он должен благодарить Бриков за то, что они провели его по кругам своего ада. Без этого он бы так и не узнал, что есть еще и рай. Не в библейском смысле, а в земном. Все познается в сравнении. Семья из двух мужчин и одной женщины приказала долго жить. Его еще удерживает рядом с Бриками чувство вины перед Лилей, какие-то обязательства, которых он не брал, но всегда ощущал на себе их тяжкий груз. Как раб, с которого сняли оковы, продолжает жить жизнью раба и не может выйти за круг, внутри которого протекла вся его жизнь, так и его постоянно тянет в свою темницу. И он не сможет вырваться из нее до тех пор, пока новые обязательства не перекроют старые. Другая женщина, семья – вот что ему нужно.

Конечно, Вероника Полонская – не самая идеальная женщина на роль жены поэта: взбалмошна, не слишком умна, зато слишком занята собой. Но это не главное. Главное – ему нужен кусочек суши, пусть крохотный островок, за который можно зацепиться, выбравшись из мутного потока, тащившего его в пустоту, обсохнуть, отдышаться и оглядеться…

Маяковский, бросив на лед окурок, проследил за жалкими искорками, тут же утонувшими во тьме, зашагал дальше. Сами собой в голове складывались строчки:

Уже второй… должно быть, ты легла…

А может быть… и у тебя такое…

Я не спешу… и молниями телеграмм

мне незачем тебя будить и беспокоить…

Нет, не так:

Уже второй… должно быть, ты легла…

В ночи Млечпуть серебряной Окою…

Да, так лучше. Вот только этот Млечпуть… Как-то не вписывается… Типично бюрократический выверт… Пошли дальше…

Ты посмотри… какая в мире тишь…

Ночь обложила небо звездной данью…

В такие вот часы встаешь и говоришь

Векам… истории и мирозданью…

Дрянь! Тишь не смотрят, а слушают. А вторая строчка – это хорошо! Говорить же о веках, истории и мирозданьи Брикам или Полонской бессмысленно. Вот разве что Татьяне Яковлевой… Но что делать с женщиной, для которой все эти понятия совсем другого свойства? Такой союз заранее обречен. И все-таки это была Женщина!

Мы теперь

к таким нежны —

спортом выпрямишь не многих, —

вы и нам

в Москве нужны,

не хватает

длинноногих…

А у Лили, как и у всех семитов, слишком опущенный зад. Коротконогая царица Сиона евреева…

Но что это?.. Маяковский вдруг почувствовал тревогу, взявшуюся непонятно откуда. Остановился. Услыхал, как сзади прохрумкали снегом чьи-то торопливые шаги и замерли.

Оглянулся. В животе что-то сжалось и опустилось ниже, на самое дно: двое стояли саженях в двадцати и усердно рылись в карманах. Или делали вид, что роются. Вот склонились друг к другу, вспыхнул огонек спички, ветер выхватил из поднятых воротников пальто клубок сизого дыма, унес в сторону.

Маяковский нащупал в кармане рубчатую рукоять браунинга, подаренного начальником следственного отдела ОГПУ Аграновым неделю назад.

Что нужно этим двоим? Что нужно тем, кто послал их везде и всюду следовать за Маяковским? Подойти и спросить? Напрямую! В лоб! Нет смысла: правды не скажут. Тогда палкой… палкой по голове…

Скрипнул зубами в бессильной ненависти. Вспомнил чье-то: страх рождает ненависть, туманит мозг.

Неужели действительно боюсь? За собственную шкуру? Или боюсь, что погибнет вместе со мною и то, что живет во мне, мне уже не подвластное и мне не принадлежащее? Отговорка труса: "Я – гений, стало быть, не имею права на риск?" А на что я имею право?

Повернулся, зашагал дальше. Отчаянно взвизгивал под ногами снег, торопливо похрумкивало сзади.

Повернул в Гендриков переулок. Вот и знакомый дом. Отворилась глухая калитка и вытолкнула на улицу растерзанную женщину. Так выталкивает мужчина случайную проститутку, у которой обнаружил заразную болезнь.

Во втором этаже в смутном свете настольной лампы качнулась и припала к стеклу знакомая сутулая фигура Оси. Неужели женщина от него? Если это так, то Лили нет дома. А общаться с Бриком…

Женщина, неловко запахиваясь в шубку, стояла и оглядывалась ничего не видящими глазами. Похоже, она здесь впервые.

К ней подошла собака, вздернула морду, униженно вильнула хвостом, потрусила дальше…

Женщина справилась с шубкой, засеменила к перекрестку, в сторону Воронцовской улицы…

Не отдавая себе отчета, Маяковский кинулся за ней следом. Догнал, схватил за руку, повернул к себе лицом…

Женщина вскрикнула, отшатнулась, но тут же с тихим стоном припала к его плечу, забилась в беззвучных рыданиях…

Догадался: женщина его узнала, но кто она такая, где встречались, не вспомнил…

Кое-как успокоил женщину, повел к себе, в Лубянский проезд. В голове билось суеверное: "Если я помогу ей… да, если я помогу ей, то все будет хорошо…" Прислушивался к шагам за своей спиной, крепко прижимал локоть женщины к своему боку, будто ища у нее защиты от преследователей, зло тыкал палкой в повизгивающий снег.

Двое проводили Маяковского и случайную спутницу его до самого подъезда.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!