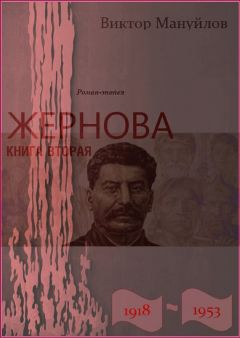

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 23

Голый мужчина с приятным девичьим лицом и с неизменной улыбкой на узких губах, словно забытой на них в далеком детстве, сидел на краю постели. Голову мужчины венчала роскошная шевелюра, а тело его с дряблыми мышцами, никогда не знавшими физического труда, белело ровной холодной белизной сквозь клочковатую растительность на женственных руках, впалой груди, на узких плечах. Мужчине было под сорок.

Рядом с мужчиной темнело смуглое тело Лили Брик, погруженное в продавленную, смятую постель. Женщина поглаживала ладонями оплывший живот и ляжки, с уже проступающей сквозь кожу паутиной вен; шелестящий звук от поглаживаний заполнял пугливую тишину скудно освещенной комнаты.

Мужчина курил папиросу, по-женски держа ее большим и указательным пальцем. Затянувшись дымом, подносил папиросу к розовым губам Лили.

Этот мужчина был давним – одним из многих – любовником Лили Брик, Яковом Сауловичем Аграновым, тем самым, что подарил пистолет Маяковскому.

– Ах, Янечек! – говорила Лиля между затяжками дымом голосом провинциальной актрисы, читающей монолог из дореволюционной мелодрамы. – Ах, Янечек! Ты представить себе не можешь, как я устала… устала от всего этого. Особенно от Маяковского. Он совершенно невыносим. Вбил себе в голову, что он единственный светоч революции, а все остальные омещанились, обюрократились, утратили революционный запал. Это мы-то с Бриком, которые так много для него сделали! – воскликнула Лиля со слезой в голосе. – У меня постоянно болит от него голова. Он мечется, мечется, мечется, а мы с Бриком должны терпеть эти его бессмысленные метания. То он устраивает мне сцены ревности, то сам кидается за первой попавшейся юбкой. Но главное – он полагает, что революция выродилась, партия превратилась в некий аппарат… уж я и не знаю, как это сказать… Его "Клоп" и "Баня" – это же грубые пасквили на нашу советскую действительность. А в том, что они были плохо приняты публикой, Маяковский видит козни руководящих органов. Более того, у него в голове возникла бредовая идея написать поэму под названием "Плохо". То есть плохо все: и советская власть, и социализм, и… и все-все-все! Он уже написал вступление для этой поэмы. Называется "Во весь голос". То есть все шепчутся по углам, а он один ничего не боится, он один способен заявить обо всех недостатках во весь голос… По-моему, он сейчас не столько приносит пользы советской власти, сколько вреда. Как в свое время Есенин… – И Лиля испытующе заглянула в девичьи глаза Якова Сауловича.

– А что говорят по этому поводу в писательских кругах? – спросил Агранов, сминая окурок в пепельнице на прикроватной тумбочке.

– Будто тебе это не известно.

– Кое-что, но далеко не все.

Лиля вздохнула: вот всегда с Аграновым так – не знаешь, что больше в тебе его интересует: женщина или секретный сотрудник ОГПУ. Впрочем, Янечек умеет совмещать несовместимое, и за это ему многое можно простить.

– Что говорят? – переспросила она. – Много чего говорят. Шутят, например, что Маяковского так заел "Клоп", что он никак не может спастись от него даже в собственной "Бане", о чем и решил поведать миру "Во весь голос". Эльза, сестра моя, пишет из Парижа, что Маяковский в последнюю свою поездку туда слишком часто жаловался тамошним русским эмигрантам на безысходность своего положения в обществе, на деградацию советской литературы… Поговаривают, будто бы из его жалоб сделали вывод, что с некоторых пор Маяковский уже не верит в то, о чем пишет, и даже ненавидит свои писания, что в нем происходит – или даже уже произошел – перелом, что его специально травят власти, чтобы толкнуть на необдуманные поступки… А художник Бурлюк изобразил Маяковского в арестантской робе. Как это тебе нравится? – спросила Лиля, но Агранов в ответ лишь улыбнулся улыбкой пятилетнего мальчика, которому нравится все. Лиля вздохнула и продолжила: – Об этом же говорят и у нас в Москве. Много еще о чем говорят. Всего и не упомнишь. Но самое страшное, что все эти разговоры так или иначе касаются и нас с Осей. Это ужасно, ужасно, ужасно!

Агранов покосился на женщину оценивающим взглядом. Когда-то Маяковский назвал Лию (она же Лиля) "ослепительной царицей Сиона евреева", и был, разумеется, прав. Но с тех пор Лия весьма изменилась: через несколько месяцев стукнет сорок, годы берут свое. Правда, в постели таких женщин, как она, еще поискать, но это если не приглядываться к морщинкам вокруг глаз, к оплывшему животу, отвисшим грудям и прочим знакам увядания. И, разумеется, не вглядываться в ее провальные глаза – глаза течной суки, как об этих глазах отозвалась Анна Ахматова. Да и в качестве секретного сотрудника она переплюнет многих молодых: умна, наблюдательна, умеет вызвать на откровенность, готова лечь в постель с кем угодно, если этот кто угодно представляет определенный интерес. Ося Брик тоже агент не из последних, но ему до своей жены далеко. У Лии умение слушать и заставлять говорить других, что называется, в крови. При этом она сама рот не закрывает, так что никаких подозрений со стороны собеседника. Даже себя Агранов ловил на том, что в чем-то проговаривается своей любовнице и агенту. Разумеется, подобные качества в ней проявились не сразу. Все приходит с опытом. Но выделять из массы людей личности незаурядные – этим качеством она обладала всегда.

Так, в пятнадцатом году Лия приметила и приворожила к себе Маяковского, без особого азарта волочившегося за ее младшей сестрой Эльзой и уже тогда имевшего репутацию скандалиста и ниспровергателя авторитетов. Приворожила и сама же влюбилась. Брики тогда жили исключительно с немалого наследства недавно умершего папаши Брика, помаленьку меценатствовали, обрастали литературной молодежью, приручали ее, направляли, помогли Маяковскому издать поэму "Облако в штанах", прикормили, как бездомную собаку. Его детскую игру в ниспровержение авторитетов и отрицание всего и вся ввели в русло серьезного литературного течения с ярко выраженной политической окраской… Потом случилась революция. Времена изменились, и теперь уже сами Брики стали жить за счет гонораров поэта и его все еще скандальной, но выдыхающейся славы. Этакий симбиоз особей, в котором погибает прежде всего та его часть, за счет которой держится все сообщество.

Тот факт, что на Западе Маяковского воспринимают чуть ли не за оппозиционера советской власти, не был для Агранова новостью: отпуская поэта за границу, он сам советовал ему при случае осторожно намекать в тамошних эмигрантских кругах на непонимание своего творчества и даже на некоторые расхождения своих взглядов на действительность со взглядами официальными. Да и в советской прессе Маяковского не столько хвалят, сколько ругают, – еще очко в его пользу. Таким образом убивалось сразу несколько зайцев: истинные революционеры будут принимать Маяковского за своего, – и он получит соответствующую информацию об их революционности; его не станут чураться и тамошние либералы, – и Маяковский получит ценную для Агранова информацию о настроениях эмигрантской интеллигенции; в то же время мнимая эта оппозиционность может быть при случае использована против самого поэта. Однако, судя по всему, дело зашло слишком далеко: речь идет уже не о мнимой, а о вполне действительной оппозиционности.

– Так ты, царица моя, говоришь, что у него мания преследования и самоубийства? – вкрадчиво спросил Агранов, воспользовавшись паузой в бесконечном монологе женщины.

– Я? Разве я говорила? – приподняла голову Лиля и обдала любовника черным мерцанием бездонных глаз.

Агранов в ответ лишь улыбнулся своей многоликой детской улыбкой.

Женщина уронила голову на подушку, на минуту задумалась.

– Пожалуй, ты прав… Что касается самоубийства, то он не раз возвращался к этому в своих стихах. У него даже есть любимое выражение: "последняя точка пулей". И вообще он слишком часто достает свой револьвер… Однажды даже грозился меня застрелить! Я так испугалась… А вот мания преследования… Да, пожалуй, и она имеет место, – согласилась с облегчением Лиля.

– В чем же эта мания выражается?

– Ну-у, он уверен, что мы с Осей ограничиваем его свободу творчества, навязываем ему свои взгляды. Он, например, полагает, что мы тратим слишком много денег из его гонораров на свои нужды, хотя он дает лишь на самое необходимое, ни копейки не оставляет в Гендриковом, всю наличность носит с собой. А недавно вступил в жилищный кооператив: хочет от нас уйти и жить самостоятельно… Что еще? Ах, да! В последнее время ему все кажется, что за ним следят, что его постоянно преследуют какие-то темные личности… Он даже жаловался Асееву, что его могут арестовать…

– Асееву?

– Да, Асееву. Еще, кажется, Мейерхольду.

– К вам на прошлой неделе заходила Ахматова…

– Да, заходила.

– И что же?

– Говорила, что ее искренне восхищает решительность большевистской партии в области индустриализации России.

– Именно России?

– Да, так и сказала. Еще говорила о том, что в школах слишком примитивно преподают словесность, не раскрывают ее сущности и роли в человеческом обществе. – Вздохнула, посетовала: – Ахматова меня ненавидит. К тому же слишком скупа на выражение своих подлинных мыслей, ее невозможно вызвать на откровенность.

– С твоими-то способностями…

– Мои способности в основном распространяются на мужчин… – отрезала Лиля. И тут же сменила тон на капризный: – А вообще-то, Янечек, я очень устала от всего этого. Ужасно устала…

Пропустив жалобы женщины мимо ушей, Агранов слегка погладил теплой ладонью ее грудь с вялым, сморщенным соском, не знавшим губ ребенка, мягко, но настойчиво потребовал:

– Все, о чем ты мне рассказала, изложишь, как всегда, на бумаге. Особенно подробно о Маяковском, Ахматовой и Пастернаке… – Потер лоб, что-то вспоминая, вспомнил, и тем же вкрадчивым голосом: – Я слышал, что у вас был Шолохов. Михаил. Автор уже нашумевшего "Тихого Дона"…

– Да, был, – подтвердила Лиля. – Его затащил к нам Катаев. Этот Шолохов все время, что просидел у нас, почти не раскрывал рта. То ли провинциальная скромность, то ли подозрительность. У меня сложилось впечатление, что он тайный антисемит. Во всяком случае, в нем слишком много от истинного казака и слишком мало от действительно советского писателя и партийца, – уверенно заключила Лиля, сверкнув из глубины зрачков красными точками отраженного света.

– Вот как? – тихо удивился Агранов. И пояснил: – Меня очень интересуют его взгляды. И не только меня. А вообще говоря, скрытый антисемитизм куда опаснее открытого и, тем более, оголтелого. Оголтелость иногда полезно даже поощрять, ибо она привлекает немногих, а здравомыслящее большинство отталкивает. Оголтелость чаще всего работает на тех, против кого она направлена. Зато носителей скрытого антисемитизма, людей как правило умных и даже талантливых, надо выявлять и истреблять беспощадно. – Голос Агранова при последних словах дрогнул, девичье лицо исказилось, в нем появилось что-то старушечье, ведьмачье, но он тут же улыбнулся детской улыбкой, нашарил руку Лили у ее бедра, поднес к губам запястье с бьющейся на нем жилкой и проворковал: – А уставать нам, милая Лиичка, нельзя: кроме нас никто нас же от наших многочисленных врагов не защитит. – И, задумчиво перебирая пальцы любовницы, уставился в темную глубину узкой комнаты, служащей ему для встреч со своими агентами-осведомителями. В основном, с молодыми женщинами. В постели они более откровенны. Сочетание приятного с полезным.

– А что Алексей Толстой? В свой последний приезд из Питера он несколько раз бывал у Катаевых. Ты там тоже была… Не пробовала его разговорить?

– Толстого? Шутишь. Ничего, кроме жеребячьей пошлости от него не добьешься. Он, как жаба при виде ужа, надувается, едва только к нему приближаешься с каким-нибудь разговором. Совершенно отвратительный тип. Я его терпеть не могу – и он это чувствует. Русский гений – тьфу! – и Лия брезгливо встряхнула кистями рук, точно к ним прилипла какая-то гадость.

– Мда, Толстой – это тебе не Леонов.

– А при чем тут Леонов? Этот почти нигде не бывает: сидит на своей даче и пишет, пишет, пишет…

Агранов качнул неопределенно головой, спросил, глядя в темный угол:

– Кстати, как складываются отношения у Маяковского с Полонской?

– Таскается за ней всюду, как кобель за течной сукой, – едва сдерживая деланное возмущение, произнесла Лиля нарочито злым голосом. – А она крутит хвостом, то по нескольку дней не вылезает из его каморки на Лубянском, то по неделям не подпускает к своей особе. Вэ-Вэ, разумеется, бесится, рычит на всех, а отдуваться приходится нам с Бриком.

Агранов слушал молча, смотрел в никуда, думал о своем. Он думал, что все – или почти все – более-менее значительные русские поэты и писатели поначалу встретили революцию с детским восторгом, затем этот восторг ослабел под напором повседневности, а сами поэты и писатели начали пятиться к своим вонючим черноземам, искать виноватых и вещать оттуда о конце света. Виноватыми у них, как правило, становятся евреи, и если они не говорят об этом открыто, то наверняка так думают. Нельзя ждать, покуда некоторые из них окончательно разуверятся в том, что еще воспевают по инерции, и сделают поворот от воспевания к охаиванию. Поэтов и писателей средней руки можно безболезненно изолировать от общества, и никто не кинется защищать их. Даже Горький. Но такие, как Есенин и Маяковский, – такие должны умолкать так, как смолкает под смычком подпиленная струна – на самом высоком звуке. Хуже будет, если звучание струны само по себе опустится до пессимистической хрипоты. Такие люди должны вешаться или стреляться.

Пять лет назад Есенин перешагнул ту черту, за которой роковая охриплость стала слышаться все чаще. Вообще говоря, он должен был замолчать раньше на год или два. Пришлось спешить. И все-таки струна оборвалась так естественно, что мало кто усомнился в этой естественности. Сегодня уже Маяковский вплотную подошел к своей роковой черте. Вряд ли с ним можно договориться. Это не Демьян Бедный. Хотя попытаться все-таки стоит. Попытка, как говорят русские, не пытка. Но всего надежнее – подпилить струну…

Не решаясь нарушить сосредоточенного молчания своего любовника, Лиля мысленно раскладывала пасьянс из известных ей знакомых, могущих быть секретными сотрудниками ОГПУ. Что касается Полонской, Агранов, судя по всему, именно того и хотел, чтобы Маяковский втюрился в нее по самые уши, когда поручал Брику подсунуть влюбчивому поэту смазливенькую актриску.

"Неужели и Нора бывает в этой комнате? – обожгла Лилю неожиданная мысль. – Неужели Янечек… на этой же постели… между ласками… с такими же детскими улыбочками… вот так же… расспрашивает ее обо мне?.. Здесь хоть простыни-то меняют?"

Лиля попыталась представить Полонскую на своем месте и почувствовала, как злые слезы наворачиваются ей на глаза. Она сморгнула слезы, вздохнула и утешилась тем, что Янечек все-таки ценит свою Лиичку выше остальных своих секретных сотрудниц. И верит ей больше. Вот только непонятно, с какой целью он свел Полонскую с Маяковским. Ведь наверняка не только для того, чтобы отвадить его от эмигрантки Татьяны Яковлевой. Уж Лиля его знает: Янечек все делает с дальним прицелом. Вот и Ахматова его заинтересовала не просто так. А она – баба хитрющая, себе на уме: к Брикам заходит исключительно для того, чтобы выразить свою лояльность советской власти. А за стенами их квартиры обливает Бриков помоями.

Размышления Лили прервал вкрадчивый голос Агранова. Тихие звуки будто сами по себе вылепливались из сгустков душного воздуха и чуткой тишины комнаты:

– Я думаю, что вам с Бриком надо уехать на какое-то время из Союза, – говорил он, продолжая перебирать пальцы любовницы. – Скажем, к твоей матери в Лондон. Соскучились, давно не виделись – вполне уважительная причина. Заодно пощупаете, чем дышат сотрудники наших торгпредств и полпредств. В последнее время слишком много отказников. И в основном – из наших же, что подрывает престиж советской власти за рубежом, а наверху – доверие к евреям… Только это сугубо между нами… – и быстро глянул на женщину настороженным глазом.

– Ах, Янечек! – воскликнула Лиля, сделав вид, что не заметила его взгляда, не поняла намека. – Увидеть Лондон, Париж – что может быть прекрасней! И хотя бы на время забыть все эти наши дрязги, все эти наши мерзости…

– Не забывай, дорогая, что я при исполнении. Да и ты тоже. А что касается дрязг и мерзостей, то вам придется пережить еще нечто подобное… Ну, скажем, нападки в газетах на финансовые злоупотребления…

– Господи, какие у нас с Бриком могут быть финансовые злоупотребления! – возмутилась Лиля.

– Я не говорю, что могут быть или есть. Это нужно для создания определенной ауры вокруг вашего имени для отвода глаз. С такой аурой вас лучше встретят на Западе.

– А-а, ну разве что для этого, – согласилась Лиля. – Аура так аура. Мне все равно. – И вдруг напряглась, села, обхватила руками колени, заглянула в самые зрачки Агранова. Однако ничего там не разглядела. Спросила шепотом:

– Янечек, а что будет с Маяковским?

– Я не бог, всего предвидеть не могу, – не сразу ответил Агранов. – Но ожидать можно самого худшего. Если, разумеется, учесть его психическое состояние. Поэтому-то и полагаю, что вам на какое-то время лучше держаться от него подальше.

– Да-да, я понимаю, – задумалась Лиля. – В сущности, не такой уж он гениальный поэт. Брик, например, считает, что ничего лучше, чем вот этих двух строк: "Нигде кроме, как в Моссельпроме", Маяковский не написал. Все остальное – лишь желание выглядеть коммунистом более, чем Карл Маркс. – И тут же деловито осведомилась: – Надеюсь, в своем завещании он предоставит именно мне полное право распоряжаться его наследством… Не отдавать же это наследство его скучным и недалеким сестрам. Он должен учитывать, что я для него значила и что я для него сделала.

– Там будет видно, – уклонился Агранов от прямого ответа.

– Ну-у, Я-анечек, – проворковала Лиля голосом капризного ребенка, обвиваясь вокруг белого тела любовника своим смуглым телом. – Ты не имеешь права оставить без ничего свою бедную Лиичку. А то мы с Бриком тоже примкнем к невозвращенцам: у меня на Западе так много родственников. Особенно в Латвии. И весьма не бедных.

– Как раз за вас-то я и не волнуюсь: никуда не денетесь, – одарил Агранов женщину детской улыбкой и погрузил свои узкие и сухие губы в ее, полные и влажные.

Утром того же дня едва Агранов появился в своем кабинете, как тут же затрезвонил телефон внутренней связи.

Агранов снял трубку и услыхал сиповатый голос следователя по особо важным делам Первого (Секретно-политического) отдела ОГПУ Льва Борисовича Пакуса.

– Привет, Яша! Если можешь, удили мне несколько минут.

– Привет! Что-нибудь срочное?

– Не знаю. Но я сегодня уезжаю в командировку, а у меня по делу «Медведь» возникли кое-какие соображения. Возможно, они тебе придутся кстати.

– Хорошо, заходи. Десяти минут тебе хватит?

– С лихвой. Через пару минут буду у тебя.

И, действительно, не прошли и двух минут, как дверь в кабинет отворилась и в нее вошел высокий человек с плоской грудью, с большим лбом, нависающим над ничем не примечательным лицом, разве что болезненной серостью. Подойдя к столу, за которым восседал Агранов, он протянул ему руку. Агранов чуть приподнялся, руки их встретились и тут же разошлись, едва дотронувшись друг с другом.

Пакус сел, точно ноги отказались его держать, несколько раз кашлянул в платок и заговорил сиповатым голосом:

– Так вот, я по поводу «Медведя». Мне кажется, что повторять опыт с делом «Сержа», которое и без того вызвало множество кривотолков на Западе, чревато тем, что мы наживем себе новых врагов. А наша писательская общественность…

– Так что ты предлагаешь? – перебил витиеватую речь Пакуса Агранов. – Ждать, когда он перейдет на рельсы откровенной антисоветчины?

– Я этого не предлагаю. «Медведь» растрепался, что собирается ехать на Кавказ. Будто бы в свадебное путешествие на свою малую родину. Так пусть едет! На прошлой неделе в Альпах со скалы сорвалось двое альпинистов. И никто на это не обратил особого внимания. Горы – опасная вещь. Тем более для людей, которые привыкли ходить по тротуарам больших городов. Несчастный случай и ничего более.

– Все это, разумеется, здорово, – снисходительно улыбнулся Агранов одной из своих детских улыбок. – Но поездка на Кавказ зависит от согласия сторон. Стороны же к такому согласию еще не пришли. Вот если придут… Но мы учтем твое предложение… Так ты говоришь, едешь в командировку? – перевел Агранов разговор на другую тему.

– Да, еду. В Тверь. Тамошний облотдел ОГПУ – по нашим данным – явно либеральничает с антисоветскими элементами, которые активизировали борьбу против ускорения процессов индустриализации и коллективизации. Еду разбираться. Думаю, недели на это хватит. Потом собираюсь в Башкирию… Врачи советуют ехать на кумыс, – заключил Пакус, вставая.

– Что ж, желаю тебе удачи, – говорил Агранов, провожая коллегу до двери. – Свое здоровье нам, чекистам, надо беречь особенно. Впереди у нас работы – непочатый край. Держать руку на пульсе страны, как говорит товарищ Сталин, наша прямая обязанность.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?