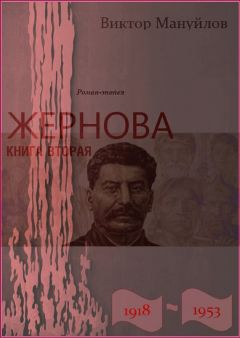

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Глава 24

В Гендриковом переулке в доме № 15, придавленном к земле железной крышей, утыканной множеством дымящих кирпичных труб, в стылый февральский вечер на втором этаже людно и весело. Светятся все окна, беспрерывно заводится патефон, фокстроты и танго вытекают наружу через открытые форточки вместе с табачным дымом, человеческим гомоном и взрывами смеха, на белые занавески наплывают дергающиеся тени.

Среди всех выделяется Маяковский. Он бродит по комнатам, останавливается возле той или иной кучки гостей, слушает, о чем говорят, но в разговоры не встревает, идет дальше, держа в руках большую кружку с горячим чаем.

Вечеринку организовали Брики по случаю предстоящего отъезда за границу. Приглашены самые близкие люди: поэты, артисты, художники, писатели и прочие. Хотя вечеринка в полном разгаре, народ все еще подходит, и каждого входящего встречают с таким шумным восторгом, будто именно этого гостя здесь только и ждут, его только и не хватает для полного счастья.

Большой стол ломится от закусок, бутылок с вином и водкой. Посреди стола в большом блюде разлегся огромный заливной судак, в другом блюде высится запеченный гусь, обложенный мочеными яблоками, в тарелках колбасы, сыры, крабы, зернистая икра. Все из распределителя для особых персон, недоступное для простых смертных, живущих по карточкам и премиальным талонам.

Расточая лучезарные улыбки, порхает среди гостей хозяйка дома Лиля Юрьевна. То из одного угла, то из другого слышится ее переливчатый счастливый смех. На Лиле шелковое светло-зеленое платье в темно-зеленую же полоску, так плотно обтягивающее ее далекую от совершенства фигуру, что сквозь это платье рельефно проступают все детали нижнего белья; полные руки обнажены, в глубоком декольте томится соблазнительная ложбинка, гладкие черные волосы взбиты, открывая короткую шею. Но главное достоинство Лили – это ее глаза: черные, бездонные, притягивающие, как разверстая пропасть. Глаза искрятся, блестят, вспыхивают, гаснут, но иногда, когда никто не видит, вдруг подергиваются тусклой усталостью и скукой.

На кушетке в столовой сидят с бокалами Осип Брик, Исаак Бабель, Яков Агранов, вокруг толпятся прочие гости. Все слушают Бабеля, только что вернувшегося с Украины.

– Они чувствуют, что попали в мышеловку, что им приходит конец, чувствуют, но не понимают ни размеров этой мышеловки, ни того, когда и как пробьет уже их последний час, – говорит Бабель убедительным голосом человека, вырвавшегося из объятий смерти. – И, как всякое не рассуждающее зверье, они кидаются из угла в угол, клацают зубами, рычат, воют, иногда кусаются, и очень больно. Я все это наблюдал вблизи, глаза в глаза, и поражался их звериному инстинкту, темному инстинкту мелкобуржуазной классовой сущности, который не отдает отчета ни в происходящем, ни в своих поступках. Таких людей нельзя перевоспитать, сделать лучше. Даже их малых детей, если отнять у родителей, нельзя превратить в пролетариев, рано или поздно их звериная природа скажется. Именно в недрах этого зверья зародилось черносотенство, ежечасно и ежеминутно возрождается антисемитизм. Таких людей попросту надо уничтожать. Как в гражданскую войну…

– Исак, а ты сам-то… сам-то что там делал? – спросил коротышка Лавут.

– Как что? – удивился Бабель. – Наблюдал! Это ж история! Ис-то-рия! Об этом надо писать! Каждое слово – с большой буквы! То будет уже вторая «Конармия». Вернее, ее продолжение. Обязанность писателя – отобразить историю, свидетелем и участником которой стал. А хохлов… хохлов я вообще ненавижу! – воскликнул вдруг Бабель визгливо, и лицо его пошло красными пятнами. – Это даже не нация, это сброд, который надо хорошенько профильтровать, а из оставшихся сделать…

– Русский крестьянин не лучше, – уточнил Агранов. – Сейчас наши наводят порядок не только на Украине, но и на Дону, Кубани, на Волге, в Сибири… Рывок к социализму… Веление времени… Всю эту дремучесть – по боку! Старую Россию – по боку! Я аплодирую Сталину, который загнал за Урал всех так называемых русских историков вместе с их российской историей…

– Э-э, друзья мои, – лениво протянул Ося Брик. – Я давно говорил, что если бы не эти чертовы Кирилл и Мефодий с их дьявольской азбукой, Русь писала бы на латинице, приняла католичество и не было бы ни русских, ни украинцев, ни белорусов.

– А что бы тогда было? – спросил Лавут.

– Была бы Европа до Урала, была бы настоящая культура, действительная цивилизация, и нам бы не пришлось думать о том, что вдруг эти непредсказуемые славяне в очередной раз…

– Согласен, – подхватил Бабель. – Но это если бы да кабы. А я в данном случае имею в виду борьбу как раз с проявлениями шовинизма, антисемитизма, махрового черносотенства, которые еще крепко сидят в этих, так называемых, братских народах. Вот где необходимо классовое фильтрование сверху до низу…

– Э-э, чего ты там профильтруешь в своей Хохландии! Там всех надо собрать и скопом в Сибирь! – перебил Бабеля со смехом Ося. – Вот на Лубянке – там да, там фильтруют… Я, друзья, недавно присутствовал на допросе… – доверительно сообщил Брик, и все сдвинулись поближе, чтобы лучше слышать.

– По части бухгалтерии? – съязвил неугомонный Лавут.

– И по этой части тоже. Вот Янек не даст соврать, – положил Осип свою руку на колено Агранову. – Да, так вот, был на допросе. Допрашивали одного контрика. Кого, что – не важно. До ареста этот тип сидел тихо-смирно в конструкторском бюро, чертил там какие-то чертежи, вроде приносил пользу, а копнули поглубже – один вред. Стали раскручивать на предмет заговора: не сам же он вычерчивал не те болты-гайки, какие нужно. Кто-то же им руководил, кто-то же пропускал эти вредительские чертежи. Кто-то утверждал. Спрашивают: кто? Все отрицает, ничего не признает. Ну, его немножко потрясли… ха-ха!.. для проверки на вшивость. Опять молчит. То да се – плачет, клянется, что ни сном, ни духом, что далек от всякой политики. Как же! Так ему уже и поверили. Ну, взяли, как говорится, в оборот. По-настоящему. Эт-то, я вам скажу-у… – Осип вытер взмокревшие вывернутые губы рукавом, со всхлипом втянул слюну. – Эт-то, я вам скажу, надо видеть и слышать. От этого у самого мурашки по спине, а в животе – холод. А общее ощущение – трудно передать словами. Пробовал – не получается… Что-то вроде непрерывного оргазма. Так и трясет, так и захватывает всего. Потом очнешься – пустой. Да. Будто тебя выпотрошили. Или ты за ночь совокупился с десятком баб. Идешь – тела не чувствуешь. Летишь. Во-от… А ты, Исак, про свою Хохландию…

– На Украине тоже наши люди имеются, настоящие коммунисты и чекисты! – воскликнул Бабель в запальчивости. – Я там с Косиором встретился. С Викентием. Он хохлам дает шороху. Он там, будьте спокойны, порядок уже наведет.

И все облегченно заулыбались, точно Бабель своей запальчивостью отвел от них беду.

– Янек, – рванулся Бабель к Агранову, подстегнутый улыбками. – Организуй и мне побывать на допросе… хотя бы одним глазком… Честное слово, так хочется глянуть… давно наслышан… Примитивный допрос пленных – это я видел сколько угодно. А мне хочется посмотреть работу профессионалов, чего-нибудь такого-этакого…

Агранов улыбнулся безгрешной детской улыбкой.

– Почему бы и нет? Можно устроить. Только не знаю, когда.

– Я слыхал, в Питере есть классные следователи, – напомнил о себе Лавут. – Работают по Фрейду. Мастера. Из кого хочешь выпотрошат все, чего было и не было.

– Да, есть там спецы, – подтвердил Агранов. – При случае можно будет устроить и в Питере. Есть там одна девочка… из наших. Работает… м-мня! – и поцеловал пальцы, сложенные троеперстием.

– Я к чему это! – загорелся Бабель. – Я к тому, что у меня, друзья мои, давно зреет идея… да! – зреет идея написать большое полотно о чекистах. Мы вот с вами веселимся, а они… они в эти самые минуты очищают наше общество, нашу с вами жизнь от всякого сброда, от всяких контриков! Святые люди! Честное слово! Как подумаешь, представишь, так слезу вышибает…

– Это кто – святые люди? – спросил Маяковский, неожиданно возвысившись над всеми.

– Чекисты, Володя, чекисты, – опередил Бабеля Ося. – Исак хочет написать роман о чекистах.

– О чекистах? Исаак? Не попасть бы вам впросак, – буркнул Маяковский, повернулся и пошел дальше.

Его проводил дружный хохот.

– Друзья! Друзья! Минутку внимания! – воскликнула Лиля Брик и захлопала в ладоши. – Давайте выпьем за Володю! Давайте выпьем за его новые успехи в творчестве! За успех его «Бани». Как жаль, что мы с Осей не будем присутствовать на ее премьере… Володя! Не кукся! Не навечно же мы с Осей уезжаем. Больше оптимизма, дорогой! Здоровья тебе и долгих лет жизни и творчества! Итак, за «Баню»!

– Да здравствует «Баня»! Ура!

– Володя, за твой успех!

– А нечистым трубочистам стыд и срам! Стыд и срам!

– За Мойдодыра-Маяковского!

– За дальнейшее развитие помывочных предприятий!

– На базе Гепеу!

– Га-га-га! Гы-гы-гы!

Звенели бокалы, стучали ножи и вилки.

На перроне Варшавского вокзала обычная сутолока перед отправлением поезда «Москва-Берлин». Торопливое шарканье подошв, напутственные слова, прощальные поцелуи.

Вокзальный колокол отбил два звона.

Рукопожатие Оси Брика холодно-равнодушно. Поцелуй Лили – тоже. Еще недавно это бы огорчило Маяковского, но сегодня даже обрадовало: значит, когда они вернутся, их не слишком возмутит тот факт, что он начал новую, вполне самостоятельную жизнь…

Он, как всегда, приукрашивал действительность, чтобы она была удобна и для поэта Маяковского, и для Маяковского человека. Правда, последние год-два это приукрашивание не столько помогало ему, сколько вредило. Но он привык: другой формы самозащиты не знал.

Что-то говорили наперебой провожающие – завсегдатаи так называемого "салона Бриков". Раздавались смачные шлепки поцелуев. Лева Гринкруг, давний обожатель Лили Юрьевны, даже прослезился, облобызывая ее руку.

Рядом прощались незнакомые люди. Мужчина среднего роста, за руку которого держалась полная черноглазая хохлушка, говорил с малороссийским акцентом другому мужчине:

– Как приедем, сразу же напишу. – И тут же с тревогой: – А может, не надо?

– Ну, почему же? Очень даже интересно. Ну, идите, а то скоро звонок.

– Привет Петру Аристарховичу и брату Алексею. И всем-всем, – торопливо говорил первый мужчина, – пожимая руку второму. – Как жаль, что мы не едем вместе…

Они порывисто обнялись, расцеловались.

«Вот действительно искреннее прощание», – подумал Маяковский с завистью.

Женщина потянула мужчину за руку, они шагнули на подножку вагона, протиснувшись сквозь толпу, провожающую Бриков.

Сладкой музыкой прозвучали заключительные медные звоны колокола, басовитый рев паровоза. Что-то с вагонной площадки наказывала Лиля… Кажется, чтобы берег себя и прочее. Уж как-нибудь сам…

Тихо тронулись вагоны. Первый робкий перестук колес. Потом застучало веселее. В голове в такт колесам выстукивалось нечто легкомысленное:

У – ез – жа – ют…

Чиф-чуф.

Раз – ры – ва – ют

Груз уз.

Поплыли красные огоньки последнего вагона и вскоре потерялись в путанице чугунных змей и деревянных ребер.

Маяковский смотрел, как завороженный. С этим поездом, казалось ему, уезжало все его смутное прошлое. Дышал полной грудью. С облегчением. Рядом назойливо бубнили голоса бывших соратников по Лефу. О чем это они? Какое теперь имеет значение – Леф, Реф или Рапп? Имеет значение лишь одно: я есть я. Нет, не с маленькой, а с большой буквы: Я есть Я. Только так. Потому что собственная жизнь человека для этого человека важнее всего. Без нее нет ни только человека, нет ничего вообще. Так все просто. А революция… Жизнь человека для революции? Революция для человека? В разные периоды истории на первом месте то одно, то другое. Сегодня, похоже, на первом месте именно другое. А как быть ему, Маяковскому?

Посмотрел в темное небо, подумал: "Пора переходить на прозу".

Чьи-то торопливые шаги. Рядом зазвучал знакомый голос. Только без обычной вкрадчивости.

Оглянулся. Так и есть: Агранов. Около – юная жена. Русская. Почти красавица. Только в лице какой-то изъян. Не физический, а другого рода. И у самого Агранова на лице тот же изъян: женское выражение умильности и детской непосредственности. Будто приклеенные навечно. Вещи явно благоприобретенные, за которыми скрыто что-то другое, нехорошее. Странно, что не замечал этого раньше. Не исключено, что нечто подобное передалось и его жене. С кем поведешься… А что у меня? Тоже ведь имею, как говаривали в старину, сношения…

О чем это они? А-а, что-то хотел передать с Бриками. Опоздал. Колесо спустило у автомобиля. Бывает. Ничего, передаст по диппочте. Ясно, как божий день, что Брики едут не просто к маме, а с заданием. Вполне могут и не вернуться. А тут еще заметка в "Комсомолке", будто Брики разъезжают по заграницам за госсчет. Как Лиля переживала… Ха-ха!

Когда он, Маяковский, ездил в Америку, Агранов тоже надавал ему кучу всяких поручений: выяснить то-то и то-то, там-то и там-то, у того-то и у того-то. Много чего Агранову было нужно знать и ведать. Впрочем, будь справедлив: не Агранову лично, но Революции. И везде, на всем пути следования его, Маяковского, поэта Революции, встречали и сопровождали люди, очень уж осведомленные о цели его путешествий. И самое удивительное: почти все – евреи. Богатые и бедные. Умные и глупые. Всякие. Что их объединяет? Любовь к человечеству? Пролетарская солидарность? Вряд ли. А он им еще и подыгрывал: "Терпеть не могу все славянское!" "Русское искусство вызывает у меня отвращение!"

Теперь вот стыдно.

В автомобиль Агранова набились так, что не повернешься. Но к Лубянке порассосались, из просто пассажиров Маяковский остался один. О чем говорили – не вспомнить. В голове стучало одно и то же: а если это сам Агранов приставил к поэту Маяковскому своих людей? Зачем?

Спросить?

Автомобиль остановился в Фуркасовском проезде, Маяковский толкнул дверцу, придержал ее рукой, спросил-таки:

– Послушай, Аграныч, зачем за мной ходят твои люди? Охраняют? От кого?

– За тобой? Мои люди? – искренне удивился Агранов. – Окстись, Володя. Мой отдел не занимается слежкой.

– Я знаю. Так выясни у Рыбкина.

– У нас не принято выяснять подобные вопросы: каждый занимается своим делом, в чужие нос совать не этично… – Голос тихий, привычно-вкрадчивый, почти ласковый. – И потом… мне думается, что никакой слежки за тобой нет. – Улыбнулся улыбкой годовалого ребенка: – Это от переутомления…

– Тебе думается, что мне кажется, – перебил Маяковский раздраженно. – А мне кажется, что тебе не только думается, но и знается… Не забывай, Аграныч: Маяковский не чужой человек для советской власти. И для органов тоже.

Выбрался из автомобиля, пошел, не оглядываясь.

Агранов проводил массивную фигуру Маяковского сузившимся взглядом. Мозг привычно оценивал сказанное, перекладывая так и этак. Этак выходило, что еще немного, и Маяковский начнет поминать Чекистова-Лейбмана… вслед за Есениным. "Гений" вплотную приблизился к роковой черте.

Глава 25

Соня Брокман после отъезда Бриков зачастила в Гендриков переулок, 15. Нет, Маяковский не звонил ей, не искал с нею встреч. Она сама. Подгадывала так, чтобы застать его одного. Свое одиночество и растерянность перед действительностью, в которой так много противоречий между словом и делом, она несла в одиночество Маяковского. Из двух одиночеств получалось что-то тихое и грустное.

Каждой такой встречи Соне хватало надолго, но тянуло в Гендриков уже на другой день.

В последнее время Маяковский болел, почти не переставая. Мучился насморком, кашлял, чихал. Нос красный, в больших мрачноватых глазах копились слезы. Поначалу требовал держаться от него подальше, но постепенно расстояние между ними сокращалось, и через какое-то время исчезало совсем. Где-то существовала Вероника Полонская, еще дальше – все остальные.

Был понедельник, конец марта. Оттепели с мокрыми снегами сменялись крепкими морозами. Как раз к вечеру и произошла такая смена. На улицах гололед, прохожие скользят и падают, ругают ленивых дворников.

Соня поднялась по знакомой скрипучей лестнице на второй этаж, тихонько толкнула дверь – та, как обычно, не заперта. Вошла в полутемную прихожую, замерла, прислушалась: из-за неплотно прикрытой двери, из столовой, доносился чей-то размеренный бархатистый голос, похожий на голос католического священнослужителя. Вопросительно тявкнула собачонка. Соня не знала, на что решиться: заявить ли о своем приходе или тихонько выйти вон.

Вообще-то у нее на такой вот случай припасено оправдание своего появления в Гендриковом переулке, – в зависимости от того, кого она встретит у Маяковского. До сих пор бог миловал и позволял ей ни с кем из посторонних не сталкиваться. И вот оказалось, что когда дело дошло до того, что надо предъявить это свое оправдание, она даже не представляет, как это сделать практически. А чего бы, казалось, проще: я – любовница Владимира Владимировича, это наше личное дело, и никто не может вмешиваться в свободу отношений между мужчиной и женщиной, провозглашенную Великой Революцией. А все, кто найдет эти отношения неправильными, те просто-напросто отсталые носители мелкобуржуазной морали и, по большому счету, завзятые контрреволюционеры.

Но одно дело, когда эти революционные истины провозглашает с кафедры Осип Брик, и совсем другое – оказаться перед кем-то, кто об этих истинах, вполне возможно, не имеет ни малейшего понятия. Не читать же ему лекцию на тему об этой самой свободе…

И Соня тихонько попятилась к выходу.

– По-моему, к нам кто-то пришел, – вдруг зазвучал близко за дверью уверенный бархатистый баритон, и Соне ничего не оставалось делать, как остановиться посреди небольшой прихожей.

Дверь в столовую распахнулась, и на пороге возникла широкая, приземистая фигура человека в коричневой вельветовой куртке, явно заграничного происхождения.

– Батюшки! – произнес человек все тем же бесстрастным тоном проповедника. – Да к нам не просто кто-то, а весьма милая девушка. – И спросил, пристально разглядывая Соню нагловатыми глазами: – Вы к Владим Владимычу?

– Да, – кивнула Соня головой. И торопливо пояснила: – Я принесла ему свои рисунки. – Тут же, в подтверждение своих слов, шевельнула большой папкой, в которой действительно были рисунки, но исключительно на такой вот случай.

– Владим Владимыч, к тебе пришли, – произнес незнакомец, продолжая торчать в дверях.

Послышался кашель, трубное сморкание, сиплый, страдальческий голос Маяковского:

– Так пусти человека, Лева. Чего ты его там держишь?

Лева перешагнул порог, вступил в прихожую – и прихожая сразу же осветилась красноватым светом догорающего дня, ворвавшимся в нее через раскрытую дверь.

Теперь Соня могла разглядеть человека, названного Маяковским Левой.

Леве под сорок, у него круглое лицо с опущенными слегка щеками и чувственными губами, темными глазами и черными волосами, волнами спадающими на крупные уши. Взгляд его неприятен. И даже не нагловатостью, а чем-то еще, чего сразу не разглядишь… Вот именно. То есть в его лице присутствовало нечто, скрываемое столь тщательно, что тщательность эта била в глаза.

Как художница, начинавшая обучение по канонам классического реализма, Соня разбиралась в портретной психологии и с точки зрения этой психологии оценивала каждого человека. Лева ей не понравился. Более того, он вызывал смутную тревогу и настороженность.

– Позвольте вашу папку, товарищ, – произнес Лева ленивым голосом. Он уверенно вытащил папку из-под руки Сони, положил на тумбочку возле зеркала, стал помогать снимать шубку. Соня почувствовала его дыхание у себя на щеке, ощупывающие руки, услыхала голос, сниженный до полушепота:

– Вам отпускается времени не более получаса, товарищ. По истечении этого времени вам придется уйти…

– То есть как? – отстранилась Соня, пытаясь заглянуть в глаза Леве: не шутит ли?

– А вот так: Владим Владимыч болен и абсолютно не расположен к приему посетителей.

С этими словами Лева повесил ее беличью шубку на вешалку и, взяв с тумбочки папку с рисунками, пошел в комнату, что-то напевая себе под нос.

Соня прижала холодные ладони к пылающему лицу, пошла за ним следом, испытывая такую обреченность, какую не испытывала даже в те минуты, когда голая стояла под щупающими взорами Бриков.

– А-а, Сонечка! – приветствовал ее Маяковский и тут же замахал руками, точно язычник, отгоняющий злых духов. – А ваш покорный слуга совсем расквасился… рассиропился… рассамогонился… рас… Мокрая глина наверняка смотрится веселее, чем мокрый и зачиханный бывший футурист Маяковский. А кто я сегодня? Этого не знает даже вот этот всезнающий, добрейший Лева Эльберт… Хотя… Вот вопрос: Левы бывают добрыми? Вам, Сонечка, должно быть известно. Лев Троцкий… Лев Каменев… Лев Гринкруг… Лев Эльберт… Лев…

– Толстой, – вставил лениво Лев Эльберт.

– Толстой больше похож на медведя, – задумчиво возразил Маяковский и, забыв о своей расквашенности, подошел к Соне, взял за руку, повел к цветастой кушетке, возле которой лежал мексиканский коврик, привезенный им из командировки. – Это хорошо, что вы пришли, Сонечка. А то мне этот Лев порядочно надоел… Кстати, вы знаете, как его зовут? Нет? Его зовут Снобом. Посмотрите на него внимательно, Сонечка… Вы захотели бы рисовать портрет этого Сноба?.. Нет? Вот и я тоже. А он, между прочим, только что из Парижа… Пари-иж…

Маяковский хлюпнул носом, поспешно полез в карман куртки, вытащил оттуда большую тряпицу, извинился, отвернулся, принялся сморкаться. Потом долго сидел молча, нахохлившись, уставившись в одну точку.

Лев Эльберт за столом разглядывал рисунки.

Соня сидела рядом с Маяковским на кушетке, знакомой ей с того давнего вечера, когда она впервые оказалась в Гендриковом переулке. Но помнила она не это, а как кто-то на перекрестке грубо схватил ее за руку, как она испугалась, но тут же узнала Маяковского, не раз виденного и слышанного ею, – и лишь в те мгновения почувствовала всю фальшь того, что с нею приключилось несколько минут назад… Боже, как давно это было! И как бы ей хотелось повернуть время вспять, чтобы не переступать порог бриковской квартиры вслед за Лилей Юрьевной.

– Да-а, вот такие-то дела, – произнес рядом Маяковский, но это явно относилось не к ней. Да и полчаса, пожалуй, истекли. Вон и Эльберт уже закрыл папку…

– Вы почаще пейте горячее молоко, Владимир Владимирович, – тихо сказала Соня и поднялась с кушетки. – Лучше с медом и сливочным маслом… А я, пожалуй, пойду. Вы не будете на меня сердиться?

– Буду, – буркнул Маяковский. – Еще как буду. – Тоже поднялся, намереваясь проводить. – Я вам сам позвоню, Сонечка. Как только избавлюсь от этого вот парижского надзирателя за моей московской нравственностью и благонадежностью. Представляете, мне его назначили для того, чтобы я не сбежал на… Камчатку. Или Сахалин. Да. – Помолчал, добавил излишне серьезно: – Говорят, там климат здоровый… Особенно для поэтов.

– Действительно, Владим Владимыч, вам горячее молоко очень не повредит, – подхватил Эльберт. – А гостью, с вашего разрешения, я провожу сам. – И заступил дорогу Маяковскому своей широкой, низкорослой фигурой.

Пока Соня Брокман одевалась в прихожей, она слышала, как в комнатах хрипло и заунывно пел Маяковский:

У верблюда есть гнездо…

У барана – дети.

У меня нет никого,

Только хвост да перья…

Соня не раз слышала эту песню, и каждый раз в ней были другие слова. Но лишь теперь она с особой силой почувствовала, как одинок и несчастен ее возлюбленный.

Снова на щеке она ощутили дыхание Льва Эльберта, услыхала его сдавленный голос:

– Я советую вам, товарищ Соня, больше не появляться ни здесь, в Гендриковом, ни в Лубянском проезде. Очень настоятельно советую, – и в ленивом голосе его послышалась угроза. – Иначе пеняйте на себя.

– Да как вы смеете!

– А вот так! Смею – и все тут.

Знакомо за спиной хлопнула дверь и лязгнула задвижка, оборвав знакомую же песню:

У коровы есть седло,

У козы копыто,

У меня нет ничего,

Даже баобаба…

– Выпроводил? – спросил Маяковский, когда Эльберт вернулся в столовую.

– Не выпроводил, а проводил.

– Не ври! Не люблю, когда нагло врут прямо в глаза.

Эльберт пожал плечами, сел за стол, принялся тасовать колоду карт.

– Может, перекинемся в "дурачка"?

Маяковский не ответил, пил горячее молоко, листал на коленях журнал.

– Да, Лева, – вдруг заговорил он, отставляя пустой стакан в сторону. – Интересная тут в "Огоньке" статейка пропечатана. И подпись загадочная "Л. Э." – Ткнул пальцем в журнал: – Не твоя ли?

– Моя, – лениво откликнулся Эльберт.

– Странная статья…

– Чем же она странная?

– Да как бы с двойным дном…

Эльберт лениво поднял голову, глянул на Маяковского, усмехнулся недоверчиво.

– Не веришь? Так вот, слушай: "Кияпп, префект парижской полиции – корсиканец по родителям и по профессии. Он маленького роста, подвижен, он – скептик, циник, он любезен той особой полицейской любезностью, которая внезапно…" Ну и так далее. Так?

– Так.

– А вот тебе второе дно: "Лев Эльберт, сотрудник ОГПУ – еврей по родителям и по профессии. Он маленького роста, малоподвижен, он – скептик, циник, он любезен той особой чекистской любезностью, которая внезапно…"

– Вы хотите со мной поссориться? – Эльберт бросил карты, откинулся на спинку стула. Голос его скрипнул несмазанным железом.

– А почему бы и нет? Я привык ссориться. Ссориться – это моя профессия. Тоже национальная. Ссоры возбуждают. У меня даже насморк пропал в ожидании ссоры…

– Это от горячего молока…

– А вы, Лева, ссориться не хотите?

– Нет, я не хочу.

– Тогда идите к черту! – Маяковский поднялся, большой, громоздкий. – Мне, признаться, надоело, что все стараются меня опекать. Вам что, жить негде? У вас, насколько я знаю, неплохая квартира в самом центре. Чего вам надо от меня? Поставили следить? Вызнавать настроение? Чего вы повсюду таскаетесь за мной? Я вам не генерал Кутепов, которого, говорят, вы отправили на тот свет.

– Вы что же, Владимир Владимирович, гоните меня?

– Гоню! У меня такое ощущение, что милые Брики приставили вас ко мне, чтобы я вел себя хорошо и не унес на рынок их вещи. Или вы от Агранова?

– Вы раздражены, больны…

– Да, я болен, раздражен! – Маяковский шагнул в свою комнату, но задержался на пороге, сердито бросил: – Вам, однако, до этого не должно быть никакого дела.

С треском закрыл за собой дверь.

– Хорошо, – ледяным, но от этого не менее ленивым голосом произнес Эльберт, глядя вприщур на абажур, раскачивающийся у него над головой. – Я могу и уйти.

Из комнаты Маяковского не доносилось ни звука.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?