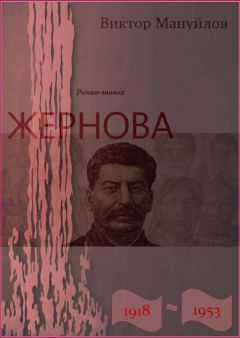

Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга четвертая. Клетка"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Глава 23

Нет, не все.

Каменский долго не мог уснуть: горело искусанное муравьями тело, ломота в костях выворачивала ноги, да и положение его было неясным: он все больше чувствовал, как усиливающаяся немощь отдаляет его от своих товарищей по несчастью, молодых и здоровых. Даже с виду хлипкий грузин Гоглидзе оказался прекрасным ходоком.

Немощь заставляла Варлама Александровича все время держаться в напряжении, в ожидании чего-то ужасного, непоправимого. Он тревожно спал по ночам: ему казалось, что Дедыко – почему-то именно этот мальчишка – заносит над ним топор и вот-вот ударит. Даже наяву его постоянно преследовало это видение, и он, идя вслед за Ерофеевым или Гоглидзе, то и дело оглядывался на Пашку, ожидая от него всяких пакостей.

В каждом слове Варламу Александровичу чудился намек на то, что он обуза для остальных, в каждом взгляде чудился упрек. Двое отошли и о чем-то говорят – это о нем, о том, как они собираются избавиться от него; Плошкин протирает свою винтовку – это он собирается его застрелить. И так во всем. Особенно теперь, после выстрела и маловразумительного объяснения бригадира…

Варлам Александрович лежал на спине и неотрывно смотрел вверх, туда, где меж густых ветвей проглядывали крупные и почти немигающие звезды. Трудно было представить, что эти же самые звезды горят в небе над Казанью, где остались жена и горбатая дочь, где осталось его прошлое, во всяком случае – с восемнадцатого года, когда он с семьей бежал из голодной Москвы в еще более-менее сытую Казань, недалеко от которой находилось его имение, в ту пору уже разграбленное мужиками…

Что делать, что делать? Боже мой, боже мой! Неужели ему предстоит умереть здесь, в этой глуши, без… и его даже не похоронят, а бросят на съедение тем же муравьям?! А потом его кости будут лежать под этой елью и год, и два, и целую вечность… под дождем, снегом, голодные звери будут грызть их и растаскивать…

Почему-то вот это самое, что его кости будут грызть, отдалось во всем теле Варлама Александровича острой болью. Он с трудом сдержал стон и закрыл глаза, выдавив на щеки несколько слезинок. Было жалко себя ужасно. Жалко, что не уехал в эмиграцию, что состоял в партии кадетов, которая и партией-то не была, а так – кучкой говорунов и простофиль, поверивших этим говорунам, то есть не поймешь чем, зато теперь, при большевиках, приходится расплачиваться именно простофилям, каким оказался и он сам. Было жаль жену, когда-то безумно его любившую, жаль горбунью-дочь, у которой нет ни настоящего, ни будущего, жаль сына-офицера, погибшего в оренбургских степях в стычке с красными…

Куда ни кинь, жизнь явно не удалась. Тогда зачем он за нее цепляется? Пусть, в самом деле, убьют его ночью, во сне. Оно даже и лучше: уснул и не проснулся. Ведь, в сущности, у него впереди ничего нет. Как и у его товарищей. При самом благоприятном стечении обстоятельств они, пройдя через муки и страдания, обнаружат, что пришли к противоположной стороне все той же клетки. Так стоило ли идти? И не лучше ли как-то ускорить приход своей смерти?

"Господи, господи! – молил Варлам Александрович. – Пошли мне, господи, смерти тихой и незаметной. Тебе ведь ничего не стоит сделать это для меня: не так уж часто я досаждал тебе своими просьбами. Конечно, на мне много грехов, но что делать, что делать? Жизнь такая, что нельзя не грешить. Так ведь не я же ее создал, жизнь-то эту треклятую, а ты, господи, следовательно, обязан входить в положение чада своего…"

И, сделав паузу, чтобы отделить от молитвы нечто к ней не относящееся, выругался, забористо и зло.

Варлам Александрович в бога, в сущности, давно не верил, а если и верил, то как бы не всерьез, зато всегда считал, что бог необходим – не для него, умного и многознающего, а для других, глупых и невежественных, – и на людях выказывал свою якобы искреннюю религиозность, потому что с кого же и брать пример плошкиным и ерофеевым, как не с Каменского. Но сейчас, когда жизнь явно подходила к завершению, бог понадобился, да и, к тому же, обратиться было совершенно не к кому, а так хотелось поплакаться у кого-нибудь на плече. И Варлам Александрович страстно, ни минуты не сомневаясь, что так было всегда, верил в эти минуты в существование вездесущего и всевидящего бога, в возможность что-то вымолить у него, что-то выпросить.

Между тем бог Варлама Александровича, хотя и прозывался Христом, жившим в давние времена и делавшим всякие чудеса, выглядел вполне материальным, и чудес от него ждать не приходилось. В прежние времена он выступал в роли то ректора Московского или Казанского университета, то, в крайнем случае, министра или – при совдепии – наркома юстиции, к которому можно обратиться с прошением о повышении оклада или о выдаче единовременного пособия.

Самым последним богом оказался Григорий Евсеевич Зиновьев, высланный из Москвы и, в свою очередь, выгнавший из университета профессора права Каменского. Именно в подобных ипостасях бог выступал всегда, восседая не во облацех, а в кабинетах за дубовыми столами. Правда, были еще и другие, но уже не боги, а боженята: следователи, начальники тюрем и пересылок, лагерей и прочая шушера. Но не им же молиться о спасении, не к ним же обращать свои последние просьбы.

Да и при старом режиме были боги, как бы материализовавшиеся в конкретных личностях. Они тоже способны были творить… ну, не чудеса, а благодеяния, и тоже, если их хорошенько попросишь. Так и сам бог, если верить Евангелью, когда-то материализовался в Иисусе из Назарета и только потом, явив всякие чудеса, смутив многие умы и души, исчез, инсценировав свою гибель на кресте. Но то, что было раньше, почему-то не повторяется в нынешние времена. Однако, моля Христа о смерти, смерти старый профессор не хотел. Более того, он был уверен, что бог – или кто-то – поступит скорее всего по закону противоречия, то есть дарует ему не только жизнь, но и свободу.

Варлам Александрович лежал с открытыми глазами, мозг его лихорадочно составлял длинные и бессвязные фразы, обращенные не столько к богу, сколько к самому себе, в надежде, что в какой-то из этих фраз промелькнет спасительная мысль – спасительная то ли в этой, то ли в той, другой, будущей жизни. Фразы скользили бусинами четок в непослушных пальцах, в них все меньше и меньше улавливалось смысла: они что-то повторяли – что-то из давно минувшего, которое к нынешнему его положению никакого отношения не имело, рождая в душе Варлама Александровича тоску и отчаяние…

Совсем близко хрустнула ветка.

Каменский вздрогнул, приподнялся на локте, вглядываясь в темноту.

Еще и еще захрустело под чьими-то осторожными ногами – уже совсем близко, в каких-нибудь десяти шагах.

Старый профессор почти не дышал, весь превратившись в слух и зрение, но сердце его билось так неровно и гулко, что он слышал только его биение да еще, как шуршит язык во рту, шевелясь между редкими зубами. Жутко было что-то предпринять и не предпринимать тоже было жутко.

Вспыхнули два зеленых глаза, в упор рассматривающие окаменевшего Каменского.

– Сидор Силыч, – прошептал Каменский сухим языком и сухими губами, протягивая к Плошкину руку и не отрываясь от зеленых глаз.

Плошкин вскинулся, сел, клацнул затвор винтовки.

– Чего шумишь?

– Там, – произнес Каменский, медленно поворачивая голову.

Опять захрустело, и хруст стал быстро удаляться.

– Зверь, – во всю пасть зевнул Плошкин, ставя затвор винтовки на предохранитель. – Нам не зверя бояться надоть, а человека. Спи, дед.

Лег и затих.

А Варлам Александрович еще долго лежал с открытыми глазами, ворочался, вслушиваясь в трески и шорохи тайги, в крики ночных птиц, в равнодушное бульканье ручейка. Ему казалось, что он – это не он, бывший доктор права и профессор, а некто совсем другой человек, что все это происходит в какие-то ужасно далекие времена, а он – то ли христианин, бегущий от преследования римлян на север, то ли славянин-язычник, бегущий от преследования православного духовенства – и тоже на север же.

Огромное по масштабам, протяженное во времени и пространстве, с трудом поддающееся осмыслению единство человеческих судеб потрясало воображение Варлама Александровича. Все те же звезды над головой, все та же земля, моря и реки, и во все времена человек куда-то стремится, чего-то ищет, и страдает, и гибнет, и губит и мучит других. Зачем, о господи? Зачем?

Уснул Варлам Александрович лишь тогда, когда в неясных сумерках стали различимы стволы ближних деревьев.

* * *

Едва рассвело, как Плошкин тихо разбудил Дедыко и Ерофеева, приложил к губам палец и поманил за собой к ручью. Отошли шагов на двадцать. Парни ежились от утренней свежести и сырости, зевали.

– Вот что, робяты, я вам скажу, – заговорил Плошкин громким шепотом. – Сейчас тихо берем свои монатки и уходим. А прохвессор и энтот… черножопый, пущай остаются здесь. С ними нам не убечь. Они у нас, что колода на ногах. А за нами идут по пятам. Идут ходко. Вечор ходил смотреть: внизу, в буераке, костер горел. Энто по нашу с вами душу. Прохвессор, может, с ними и поладит, а я не смогу. Что касаемо грузинца, так у него на роже написано, что он нерусский. Опять же – бельмо: шибко приметен. Так что вот так: или оставайтесь с ними, или сейчас уходим. Иначе нас возьмут тепленькими. Может, и поведут в лагерь, да навряд: здеся пристукнут. Решайте. Я вам теперя не командир, не бригадир. Теперя кажный себе судьбу выбирает, как на то расположен. Вот и весь мой сказ.

– Конечно, пидэмо! – тихо воскликнул Пашка Дедыко. – Я ще учора пидумав, як же мы… с прохвессором-то… в смысле…

– Ну а ты, Димитрий? – повернулся к Ерофееву Плошкин.

– А что я? – пожал плечами Димка и оглянулся туда, где спали их спутники. Глаза у него были тоскливыми. – Идти так идти, – закончил он свои тяжелые раздумья.

– И то дело, – согласился Плошкин, не выказывая своего неудовольствия нерешительностью Ерофеева. – Тогда пошли. Позавтракаем на ходу. Теперь нам итить и итить. Бежать надоть. Вот.

Более всего рассчитывал Сидор Силыч, что покинутые ими Каменский и Гоглидзе хоть на какое-то время задержат преследователей, ежли таковые имеются, дадут им возможность оторваться, а там уж как получится. Однако уверенности, что они непременно уйдут от погони и обретут свободу, у Плошкина уже не было. Но и сдаваться он не собирался. В нем проснулась такая злоба – злоба крестьянина, насильно оторванного от земли, – что себя не жалко, не то что других.

Через четверть часа они уже были в полукилометре от места недавнего ночлега, где все еще спали, всхрапывая и постанывая во сне, Каменский и Гоглидзе, и, не оглядываясь, упорно взбирались по осыпи на крутую сопку.

Глава 24

Каменский проснулся и с изумлением увидел среди зелени ветвей голубые заплатки неба, солнечные блики на стволах деревьев, услыхал треньканье синицы. Какая-то птичка, сидя на тоненькой веточке прямо над его головой, выводила незамысловатую, но такую трогательную мелодию, так умилительно трепетали ее перышки, бился и метался крохотный язычок в маленьком клювике, что сразу же вспомнились другие времена, другие леса и такая же пичужка на ветке сирени в каких-нибудь двух шагах от него, а он, преуспевающий адвокат, полулежит в английском шезлонге, на коленях книга, рядом на столике фрукты и бутылка с коньяком, в рюмке дрожат и переливаются капли солнечного света и… и стоит лишь подать голос, явится жена, стройная, красивая, молодая…

Закуковала кукушка, Варлам Александрович, закрыв глаза, стал считать оставшиеся ему года: …одиннадцать, двенадцать, тринадцать… Кукушка умолкла на чертовой дюжине, и на сердце у профессора заскребли кошки, но через несколько секунд вещунья снова завела свое ку-ку, а Варлам Александрович подумал, имеет ли он право вести счет дальше или надо начинать сначала. Что-то такое ему когда-то говаривала мать, да он позабыл. Однако, сначала или нет, а и тринадцати годов ему бы вполне хватило, чтобы оттрубить свой срок и вернуться в Казань… уж не для чего хорошего, а хотя бы ради того, чтобы быть похороненным по-человечески близкими людьми.

Но почему так тихо?

Варлам Александрович в испуге рванулся на своем ложе, сел, огляделся.

По другую сторону потухшего костра виднеется жалкая фигурка грузина, свернувшаяся калачиком. Больше никого вокруг. Заплечный туес Варлама Александровича, самый неказистый, висит на ветке, Гоглидзин – тоже, другие исчезли.

Может, пошли ловить рыбу? Нет, рыбу ловили накануне, оставалось еще на утро. Да и зачем с туесами-то? Ведер тоже не видно. Ушли? Конечно, ушли! Господи, ведь он еще вчера предчувствовал это – что они уйдут и бросят его в лесу!..

А может, все-таки не ушли? Может…

– Э-эй! – негромко позвал Варлам Александрович и прислушался.

На своем ложе заворочался Гоглидзе, высунул из-под полы ватника голову, плотно охваченную шапкой, осмотрелся недоверчиво, догадался, вскочил на ноги. В глазу его, угольно-черном, и в том, что затянут бельмом, читалось неподдельное изумление и испуг. Он молча смотрел на Варлама Александровича, ожидая от него каких-то действий или разъяснений, и нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

Замолкла синичка, утихла и какая-то пичужка, так напомнившая Каменскому прошлое. Уж и кукушка не куковала больше, даже ветер не шумел в верхушках деревьев, а белые облачка, еще минуту назад плывшие куда-то, замерли на месте, будто зацепившись за вершины елей и пихт. А может, все продолжало звучать и двигаться, но наступила та глухота и слепота, когда слышно лишь, как стучит в висках и пустеет внутри.

Варлам Александрович очнулся, однако, довольно быстро. Он вскочил на ноги, охнул от боли в коленках и, цепляясь руками за упругие ветви лежащей лесины, сел на усыпанную хвоей землю и заплакал.

Плакал он долго, всхлипывая и размазывая слезы по лицу трясущимися руками, и в то же время будто наблюдал за собой со стороны: вот сидит старый дурак и плачет, а с чего бы, спрашивается, плакать? Ну, ушли и ушли, и черт с ними! Тоже далеко не уйдут. А те, что идут следом? Кто они? Может, какие-нибудь разбойники? Разденут, отнимут последнюю еду и бросят на съедение диким зверям? О, они все могут, для них ничего человеческого не существует! Христос же сказал: "Возлюби ближнего своего, как самого себя…" Нет, не ближнего, а врага своего… Как же, возлюбят они!

А утро было таким ясным, таким радостно ослепительным, и птицы так жизнеутверждающе возносили к небу торжество земного бытия, что плачущий старик выглядел на этом фоне – на фоне божией благодати – нелепо и даже как бы кощунственно.

Варлам Александрович в последний раз вытер тыльной стороной ладони глаза и, вспомнив вчерашнюю молитву, которая, быть может, дошла все-таки до бога, сладко и облегченно вздохнул, после чего осторожно поднялся на ноги. Колени снова резануло болью, но не такой острой, как в первый раз.

"Расхожусь, – решил Варлам Александрович и подумал, имея в виду вчерашний выстрел: – Что бог ни делает, все к лучшему: может, и не звери-разбойники, может, вполне нормальные люди", – и побрел к ручью умываться, но, будто на стену, натолкнулся на грузина и остановился.

– Что, братец, и тебя не взяли? – спросил он.

Гоглидзе лишь жалко улыбнулся ему в ответ: он-то никак не ожидал, что его бросят вместе с Каменским.

– Да-а, вот, братец ты мой, какие люди неблагодарные…

Варлам Александрович почувствовал себя старшим, то есть человеком, облеченным властью над другим человеком, и это придало ему бодрости. Может, оно и лучше, что вдвоем: все не так страшно.

– Что ж, – произнес он, разводя руками, – ничего не поделаешь. А умыться надо. – И продолжил свой путь к ручью.

Но не пройдя и нескольких шагов, вновь остановился, всплеснул руками:

– Господи! Костер-то! – и, забыв о болях в ногах, кинулся к потухшему костру, опустился на колени, стал разгребать теплую золу в поисках горящих углей, дуть на них, нашел наконец несколько тлеющих крошек, подложил сухие пихтовые веточки, раздул, запахло смолой, пихтовым маслом, которым когда-то растирали спину дочери, выпавшей из люльки, потянулся вверх дымок, робкий огонек пробежал по веточке, еще один, веточки затрещали веселым и торжествующим треском и загорелись.

Рядом суетился Гоглидзе, тоже дул, тоже подкладывал веточки, но, – то ли с его стороны не оказалось горящих углей, то ли по неумелости, – ничего у него не получалось, лишь вздымались облачка пепла и летели на голову Каменского.

– Вот чурка, прости господи! – воскликнул Варлам Александрович, отмахиваясь от пепла и отплевываясь.

И Гоглидзе попятился, виновато улыбаясь.

Через полчаса Варлам Александрович сидел возле горящего костра и по-стариковски жадно запихивал в рот то икру, то копченую рыбу. По другую сторону сидел Гоглидзе и тоже завтракал, посверкивая своим бельмом.

Варлам Александрович старался не смотреть в его сторону: бельмо раздражало, хотелось прикрикнуть на грузина, заставить его повернуться другим боком, но он опасался: черт его знает, этого кавказца, еще кинется драться, народ-то, что ни говори, дикий.

Теперь, когда первое потрясение прошло, случившееся обрисовалось во всей своей пугающей наготе: они одни в тайге, без оружия, даже без топора… Хоть бы топор оставили… гады! Господи, накажи их за это на этом и на том свете! Уж лучше бы убили, как Пакуса… А этот Плошкин – ах зверь! Но каков фрукт! И винтовку где-то раздобыл, и… и ничего-то не боится. Ему что тайга, что степь – все едино; что двух генералов прокормить, что сотню. Мужик, одним словом. Не будь революции, стал бы справным хозяином, кулаком, купцом, может, промышленником, мильенами бы ворочал… Ах, жизнь, жизнь…

– Н-ну-с, что будем делать, любезный? – обратился Варлам Александрович к Гоглидзе, когда покончили с завтраком, попили из ручья и вернулись к костру, и, не ожидая ответа, продолжил: – Я так полагаю, что нам надо возвращаться. Возвращающихся назад примут аки блудных детей, дожидающихся могут и вовсе не принять, ибо дожидающийся – все равно, что уходящий. Это уж такой психологический закон восприятия событий со стороны властей предержащих. Да-с! Так было от веку. – Еще раз пытливо глянул на грузина, спросил тоном архиерея: – Ты сам-то… христианин? В бога… веруешь?

Гоглидзе при этих словах почему-то заволновался, долго тер свой слезящийся глаз, потом заговорил, и опять, как и в прошлый раз, Варлам Александрович подивился его правильной русской речи, хотя и сдобренной сильным акцентом.

– В бога? Да! Верую! А как же! – И широко перекрестился. – Но почему дожидаться? Почему возвращаться? Нет, надо идти дальше! – все более взволнованно говорил Гоглидзе, отчаянно жестикулируя, будто не вполне уверенный в убедительности своих слов. – Надо… Там… – он махнул рукой себе за спину, куда ушли Плошкин с мальчишками —…Там свобода! Да! А сзади что? Унижение и смерть! Я не хочу назад!

– Дурак! – возмутился Варлам Александрович, забыв об осторожности, и даже вскочил на ноги. – Ну, куда ты, чурка одноглазая, пойдешь? Куда, я у тебя спрашиваю? Это тебе не Кавказ! Здесь на сотню верст – ни души! Ты это хоть понимаешь? Без огня, без оружия, без топора! Свобо-ода! Не свобода там, а верная смерть! Да-с! Догонят – убьют. Это в лучшем случае. В худшем – привяжут голым к дереву на съеденье комарам и муравьям. Ты этого хочешь, дурья башка? А вернуться – какая-никакая, а жизнь. Тебя бог создал для жизни, понимать надо!

Гоглидзе упрямо мотнул головой.

– Пусть! Умереть свободным – в сто раз лучше. Я пойду.

– Иди, черт с тобой! Далеко ни ты, ни Плошкин не уйдете. Всем вам конец.

– Пусть! – еще раз упрямо повторил Гоглидзе.

И вдруг, повернувшись лицом к солнцу, вытянувшись, став похожим на петуха, собирающегося взлететь на забор, начал читать, читать торжественно, будто молитву, молитвенно сложив ладони:

Меня могила не страшит:

Там, говорят, страданье спит

В холодной вечной тишине;

Но с жизнью жаль расстаться мне.

Я молод, молод… Знал ли ты

Разгульной юности мечты?

Или не знал, или забыл,

Как ненавидел и любил…

Оборвал на полуслове, смущенно глянул на Варлама Александровича, схватил свой туес и кинулся в чащу леса.

– Истинно – дурак! – пробормотал Варлам Александрович, когда затихли шаги грузина. – Ну, коли хочешь подохнуть, так иди, бог с тобой.

Вздохнул, покачал головой: этот придурошный грузин задел-таки какие-то давно не звучавшие струны надломленной души, тоска охватила старого профессора.

Он встал, потоптался на месте, прошел несколько шагов в одну сторону, в другую, вернулся к костру, сел на свою лежанку и горестно уставился на огонь.

– Пусть идет, – бормотал он. – Лермонтова вспомнил – эка невидаль! "Я молод, молод…" – а самому, поди, лет пятьдесят. Эх-хе-хе, дикость наша…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?