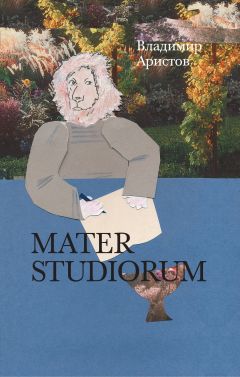

Текст книги "Mater Studiorum"

Автор книги: Владимир Аристов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

2

Совсем уж приблизилось 1-е сентября, и он стал задумываться, в какой студенческой тужурке явиться в первый праздничный день перед вратами университета. Ведь в этом универсуме будет особый мир, в котором он будет существовать, – незнакомый женский мир, где он надеялся укрыться до поры, сделаться незаметным, но примелькаться в глазах других, стать если не вечным, то хотя бы долговечным студентом, которого все знают и прощают слабости за то, что он есть, за то, что мозоля всем глаза, напоминает всем об их несомненном присутствии здесь, – так что его исчезновение было бы воспринято как потеря.

Все же к первому дню учебы надо было подготовиться основательно. Друг-гример заверил его, что первая неделя – самая важная в его внешнем облике. Надо запечатлеть себя во всех глазах. Дальше можно расслабиться, даже если ты будешь выглядеть старше своих мнимых лет, – впрочем, ничего нового: двадцатилетний Ломоносов среди учеников-детей – всегда свои мнимые лета можно списать на плохое самочувствие, непобритость, запущенность личной жизни, и даже вызвать жалость – но в меру – в глазах женского большинства, несмотря на их несомненный снобизм существ, попавших в исключительные условия небывалого внимания и ожидания. Поэтому требовалась особая тщательность первичной гримировки.

Поглядел он внимательно в свое новое внешне омоложенное лицо и понял, что не может смотреть в это неуловимо неузнаваемое, неопознаваемое лицо, даже в циклопный единственный глаз компьютера, который возвращал ему в зрение образ лица, не в зеркальном, а прямом виде, так, как его могли наблюдать другие.

Волнение его было велико. Не философствовать надо было, идя в институт, рассуждая об отвлеченном понятии «другого», но самому ему предстояло стать неким другим. Но что же он за философ такой, если способен мудрость понимать лишь как список рассуждений, а сам не способен в жизни даже шаг сделать в сторону.

Необходимо было обдумать свой внешний облик, понять, в какую рубашку облачиться, в какие брюки ее заправить. Что может надеть нынешний молодой, но уже двадцативосьмилетний человек, он не знал. Спрашивать Осли было бесполезно. И так тот был занят его делами – помог ему сдать вступительные экзамены, некоторые как-то удалось даже перезачесть. Сочинение, правда, пришлось писать самому. Признали его если не блестящим, то все же сносным, достойным соответствовать положению студента Высших женских курсов. Но без помощи друга вряд ли бы он туда поступил, так что не стоило занимать того примитивными вопросами.

В первый свой день новой незнакомой жизни он не без нервного холодка, прихорошась и подправив грим, пошел осенними уже переулками в сторону нового своего учебного здания. «Заведения» не мог он без тени смеха произнесть, но слишком все же серьезно, торжественно и незнакомо было в этот день. Легкая тошнота, словно кайма недалекого моря, все время подступала к горлу, но при этом он себя успокаивал. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, но кто сказал – какой такой Гераклит доморощенный, что нельзя войти в нее трижды?» Так он придумывал для себя простенькие философские шуточки вроде того, что «нельзя сидеть между двумя стульями, но между тремя – можно». Все же он не отвлекался на рассуждения, больше он внимал тому, что происходило и не происходило вокруг. Почти летнее тепло еще было прижато в тенях дворов, и низкие одноэтажные и двухэтажные дома отрывали маленькие свои форточки, словно ладошки, ему навстречу в переулок.

Вспомнил он невольно тот ужас принужденья, который сопровождал его, идущего когда-то в школу, и подумал, что нынешняя его свобода – хочу иду, хочу не иду – несмотря ни на что таит в себе какой-то холодок отрешенности.

Проблема одежды сильно занимала его в преддверии 1-го сентября. Тужурку он мысленно себе уже присмотрел. Но надо было еще обдумать штаны, – ведь на Высших курсах («Высших девичьих курсах», как он их для себя обозначил и постоянно повторял) будет отделение – он знал это доподлинно и уже назвал его «Кройки и шитья» – на самом деле – «Моды и дизайна», и он представил, прикинул, как будущие закройщицы-теоретики окинут критическим взором его ретро-штаны, если он задумает в них явиться, поэтому решил выбрать нечто нейтральное. «Не бросаться сразу в глаза, вот что должно быть главным», – шептал он себе.

Появился он перед дверями университета, но оказалось, что надо идти на задний двор, где ожидалось построение по факультетам и по группам. Встретило его нечто торжественное и как будто организованно-скомикованное: играл какой-то полковой – так ему показалось – оркестр, и маршировали ряды гусарских девушек в красной униформе, белых лосинах и, по-видимому, черных киверах (не старшекурсницы ли переодетые? – еще подумал он). Грозди воздушных шаров заслонили часть неба. В промежутках между музыкой выступали заслуженные люди, профессора и преподаватели университета, призывая студентов и студенток будущих особенно не напрягаться, но всем своим существом – вольно и свободно устремиться к учебе и в учение. Порадовался он, что не надо ему быть по ту сторону трибуны, потому что к своим профессорским обязанностям должен был приступить он лишь в конце недели. С верхних этажей из окон и с балконов выглядывали местные жители – обитатели зданий, в которые переходил тут же университет.

С Осли они довольно долго – минут пятнадцать – обсуждали его профессорское имя. «Ты ведь можешь носить научный псевдоним, – сказал ему Ослик. – Понятно, что как студент с документом ты обязан быть под своей фамилией, но в качестве профессора можешь присвоить себе нечто иное и звучное. Диогена мы уже с тобой обдумали, но взять фамилию Диогенский или Диогенов, или даже Диогенов-Лаэртов было бы вычурно и претенциозно. Почему бы тебе не попробовать взять фамилию Виноградов или Виноградский?»

– Тогда уж лучше Вертоградский… «Вертоград моей сестры»… возьму-ка я имя Вертоградов – в этом есть хорошая примесь «ретрограда», – это старое благородное вино имени, его приятно поднести ко рту.

– Профессор Вертоградов, или все-таки Вертоградский, – тут же серьезно произнес Осли, – как Вы назовете свой лекционный курс, да и вообще – о чем он будет?

– Хотел я сказать… назвать его «Взгляд и нечто»… и понял вдруг, что в этом суть… именно, именно так… назвать его «Зрение и ничто»… «Свет и бытие» – вот тема, которая все объединит…. «Consonantia et Claritas» – «Пропорция и сияние»… все, все осветится, все философские века… Зенона с его черепахой… достижение-недостижение… то, что ты хотел… но все эти проблемы бесконечности, может, перенесем на попозже?… взаимоотношения Зенона со своим старшим другом – так выразимся – Парменидом…. Платоническая традиция пиров, симпозиумов… а также Сапфо, Лесбос и т. д. … перенесем на весенний семестр…

– Нет, не перенесем, – заверил его Осли, – надо здесь раскрываться сразу, ничего не откладывая на полгода. Зачем? Да и Курсы могут закрыть в любой момент.

Только оказавшись на первом семинаре в своей студенческой группе, он понял, что новая учебная его жизнь будет наполнена неизвестными еще трудностями. С самого начала он выбрал себе способ присутствия – в аудитории, почти сплошь состоящей из женщин. Впрочем, способ такой не отличался от его всегдашнего – в любой учебной комнате он тут же первым занимал задний ряд, – «быть на задней парте» (на Камчатке, Сахалине, Хохландии – он смутно помнил, что так в гимназические времена называли эти любимые учебные места), – хотя парт-то уже не было, были современные столы и легкие стулья, – занять сразу стратегический пункт, чтобы оттуда, оставаясь почти что («в меру», как он сам обозначил это) незаметным, наблюдать происходящие события. Там на заднем ряду, за одним столом он обнаружил и своего товарища – вечно спящего, как сразу он определил, инфантильного, почти подростка, юношу. Оказалось, что из двенадцати человек в группе их – представителей мужского пола – только двое. Тот сразу протянул ему вялую ладонь для рукопожатия, но больше никаких движений не совершал и участия в семинарском занятии не принимал. Это был какой-то сонный вундеркинд, почти ребенок, он почти все время почему-то дремал, затаившись на заднем ряду. С аутистом, как он для себя его сразу назвал, не было надежды найти хотя бы простые (не говоря о доверительных) отношения. Приходилось, к тому же, быть все время настороже, чтобы не выдать – излишними знаниями или невежеством – свой истинный возраст. «Понятное дело, – подумал он, – его одногруппник тоже попал сюда по протекции, да и как иначе попадают молодые люди на Высшие женские курсы. Наверное, отчаявшиеся родители решили: пусть лучше уж женское получит образование, чем никакого», – так думал он о судьбе этого юноши.

Девушки лишь иногда оглядывались назад, причем некоторые с явным удивлением, – оглядывались на задний ряд, на котором расположились они. Студентки смотрели на них как на нечто инородное и подозрительное в их единой среде. Понятно, что юноши их влекли, хотя пока им надо было осмотреться и разобраться на новом учебном месте. Но чувствовал он, что, по сути, один здесь мужского пола – «рода», как он себя обозначал «грамматически», – один в своем роде и числе.

На первом ряду он сразу – и, странно, он не удивился факту – различил ее силуэт – так ему показалось, что это именно ее затылок темных волос (почему он так решил, непонятно), – этот контур, овал ее головы, который он видел сейчас с заднего ряда, почему-то напомнил тот силуэт, который виделся ему тогда в зеркале, и с тех пор не исчезал в его глазах. Сейчас, как и тогда, он не мог видеть ее лица. Она не оборачивалась, иногда только слегка поворачивала свое лицо, так что можно было увидеть лишь начальный силуэт носа и высокие надбровья («тес профиля» – как он для себя назвал и определил это).

Первое семинарское занятие был посвящено латыни, и он понял, что оказался профаном в девичьей просвещенной, далеко ускакавшей вперед аудитории. Многие девушки пришли, по-видимому, из гимназии, где уже изучали древние языки, которые в недавнем прошлом были мертвы, но, как оказалось, все же опять живые. Так что он и полусонный юноша оказались чуть ли не единственными, кто лишь понаслышке знал о латинском языке. Но преподавательница сразу заявила, что никаких поблажек не будет, делений на слабых и сильных не потерпит, и хотя они начинают изучать язык как бы с самых азов (что прозвучало странно применительно к латыни), но все будет настолько интенсивно и быстро, что, если кто-то не включится, то… – тут она сделала паузу и попыталась пробить взором дальний ряд, где затаился он и где дремал его новый товарищ по полу и образованию. Не получив никакого отклика, она приступила к занятиям, причем некоторые девушки разговаривали с ней на вполне сносной латыни, и она отвечала им так же, ничуть не беспокоясь, что некоторые могут не понять ни слова.

Он напрягал все свое чутье и интуицию, и некоторые надерганные сведения – в основном из латинских пословиц и поговорок, – которыми иногда любил сорить в кругу друзей, но, по правде, не понимал ничего или почти ничего. Повторяя кратко все, что было известно, они начали с фонетики, но все шло в таком бесперебойном и бойком ритме, и многие просто вновь входили в школьный материал, так что он почти ничего не улавливал. Причем эта грозная (так он почему-то решил) девушка с первой парты принимала самое непосредственное участие в беседе. Заметил он, что другие студентки прислушиваются к ее репликам и даже замолкают, когда она что-то произносит. Стал он склоняться к мысли, что она является старостой группы. Возможно, это было для всех очевидно, но при первой перекличке он так волновался, что почти не слышал имен, да и свое-то с трудом разобрал. По-видимому, называли и ту, которая должна была быть старостой, но он ничего не запомнил.

Дошли они в своем повтореньи и до латинских падежей, и он еще раз увидел эту девушку их группы, которую сразу выделил вниманием из толпы первого ряда.

Показалось ему также, что некоторые девушки знают друг друга – не со школы ли? Или пришли сюда по согласию. Не привела ли их она? – подумал он. В какой-то момент напряженного разговора эта студентка повернулась вдруг к перешептывающимся подругам – по-видимому, подругам, и что-то произнесла по-латыни резко и достаточно громко. Девушки на секунду примолкли, затем тихо засмеялись, – потом одна подняла палец и произнесла тихо, но достаточно внятно:

– Ira magisteris!

Ничего он не понял, ему показалось, что эта девушка назвала имя Ira их грозной руководительницы. Лишь позже он узнал, что она сказала «Гнев учительницы», но уже не мог по-другому называть ту грозную девушку с первой парты, и теперь Ira стало для него ее именем (почудилось, впрочем, что настоящее ее имя Катя Горичева, но вскоре он узнал, что так зовут другую девушку их группы, совсем незаметную и тихую, а имя Iry, действительно, Ира).

В перерывах (ему хотелось сказать «переменах») между первыми занятиями он попытался пройти по странному огромному зданию, где, как вспоминалось ему, он бывал неоднократно, но как-то разрозненно и давно, так что он не узнавал этих мест. На высокой двери он прочел «Профессорская» и подумал «Мне туда», но, взявшись за ручку двери, спохватился и так и не решился дверь открыть, – ему почудилось, что все воззрятся на него, и профессорский женский, непременно женский голос альтом певуче и свысока тут же спросит его: «Мальчик, тебе что?»

Пошел он и в здешний буфет, расположенный, как в лесу, между стволами огромных порфировых колонн, должно быть, коринфского ордера. Что говорило о смутной и, по-видимому, хорошо забытой древности здания. Выпив чаю, он взял бумажную салфетку, но рука сама остановилась, едва он поднес салфетку к губам – была она какого-то изысканного кирпично-коричневого цвета и с узорами-тиснениями в виде серпа и молота. Вспомнилась ему одна фраза в их недавнем разговоре, вскользь брошенная Осли о том, что здесь раньше располагались Высшие парткурсы или партшкола. Тогда он еще не сразу понял, о чем идет речь: ему показалось, что «парт» – это сокращение от слово «парта», и в голове потом крутилась нелепая «Школа парт». Сейчас он понял наконец, о чем шла речь, и вдруг подумал, что в такой невольной преемственности есть незамечаемая никем символичность.

Хотелось ему, конечно, подружиться с кем-нибудь из студентов, но на своего одногруппника надежды было мало, а другие в первый сентябрьский день были заняты своими делами, у всех глаза были счастливые и не располагали к участью. С девушками он не знал, как начать разговаривать, – он чувствовал себя моложе их.

Да и надо было задуматься о своей первой лекции. Когда их всех первоначально собрали в огромной белой аудитории, он так же, верный себе, постарался забраться на самый верх, чтобы озирать спокойным взором всю округу. Здесь, как он понимал, ему предстояло в конце недели самому начать лекционный курс. Поэтому он словно бы выбирал диспозицию, забравшись на подходящий холм. Поверху по краям белой красивой аудитории шли написанные золотом изречения древних философов, и хотя понятно, в аудитории читали лекции самые разные гуманитарии, ему понравилось, что все здесь настраивает на глубокомысленный лад. Однако не без содрогания занял он свое место на самой верхотуре овальных рядов (намекающих отдаленно на античный амфитеатр) среди студентов и в основном студенток. Это его волновало, но еще сильнее бодрила, как осеннее утро, неизвестность его новой работы – так он назвал свою профессорскую призрачную деятельность – и необходимость сосредоточиться, собрать всего себя в единое (но обозримо делимое – так он прошептал себе) целое.

3

Стал он, готовясь к первой своей лекции, до которой, как считал, еще далеко – целых три дня – всматриваться в труды древних, тех, что пытались сказать, сами того не подозревая, о женском проникновенном начале в науках и искусствах, но нашел очень мало чего. Незримое было сильнее: сивиллы, пифии, музы и грации – они окружили его. Стал он читать в каком-то подозрительном переводе трактат Марциана Капеллы «Бракосочетание Филологии и Меркурия», где давался обзор семи свободных искусств, представленных в аллегорических образах юных невест. Вспомнилось – или только казалось, что помнится ему, – картина не средневекового уж времени, а даже послевозрожденческая, где Наука в виде прекрасной женщины обнажает истину, снимая часть своего покрова перед взором ученого. Это ему почему-то не понравилось, и он от посторонних, как ему показалось, видений погрузился в трактат. Там были тоже образы, гораздо более целомудренные, юных женщин, олицетворяющих – на незабываемых, хотя и поблекших цветовых миниатюрах, – семь свободных искусств. Именно об этом хотелось ему вначале сказать перед женской молодежью Высших курсов. Перед тем как пуститься в плавание по бесплановому своему пути, то есть по курсу лекций, не имеющему отчетливого маршрута, но зато имеющего определенное название «Свет и ничто», прикрывающее более популярный вариант «Взгляд и нечто».

Он хотел сказать слушательницам во вступительном слове о важности проникнуться, не возвращаясь, конечно, во времени, духом энтузиастических средних веков, постигавших науки через таинства. Впрочем, словесное искусство понималось там практически. Первая часть изучения, или тривиум – отсюда «тривиальный» (хотя часть была совсем не простой) посвящалась именно трем наукам о слове: грамматике, риторике и диалектике (сиречь философии). Вторая часть, или квадривиум (ему хотелось сказать «квадриум») была связана с гармоническим подключением к слову числа: «Арифметика, Геометрия, Музыка, Астрономия». Отсюда он повел бы их и к смыслу своего курса, который, как он сообщил Осли, будет именоваться «Пропорция и сияние».

Внешний облик тоже его беспокоил: надо было готовить – так он выражался – свое лицо самому, без помощи гримера, пользуясь только беглой поверхностной консультацией. Ну и, действительно, усы, бороду и брови он нашел по совету в магазине театрального реквизита. Волосы у него и так были густые и темные, так что они отлично подошли ко всей остальной инородной – или, лучше сказать, иновыросшей, иновыращенной – растительности. Очки скорее со слегка дымчатыми, чем затемненными, стеклами дополняли его облик из будущего – так ему хотелось думать. Взглянув на себя обновленного в зеркало, он представил в глубине еще одно зеркало – иное, где он являлся сегодня в своем омоложенном облике. Словно он оказался в световом коридоре, поддерживая сегодняшним своим образом своды призрачного прохода из прошлого в будущее и обратно. И сам он молодой и другой, более зрелый, чем сейчас, маячили где-то вдалеке, и все трое они двигались вместе в свету.

Надо было потренироваться в надевании и снимании нового обличья, поскольку ему предстояло видоизменять себя достаточно быстро в университете, переходя из себя молодого, минуя промежуточного, в себя будущего, уже основательно пожившего, – ветерана жизни. Возможно, так он подумал, свой туалет удастся менять в университетском туалете – на смену облика требовалась минута.

Несмотря на новые теперешние интересы и обрывочные разговоры студентов и студенток – разговоры, в которые он поневоле и радостно ввергался, – чувствовал он, однако, себя одиноким. Поэтому и представлял себе «тройной диалог» – разговор «трех возрастов»: себя «почти юноши», который только что пришел домой из университета, себя «пятидесятилетнего профессора Вертоградского» и «себя настоящего», которому на момент разговора вроде бы было все те же 42 его года. Но такой разговор быстро тускнел в его воображении. Ничего отдаленно похожего на представимый, допустим, разговор-триалог «Сократ-Платон-Теэтет» не получалось, поскольку тоска и постоянные бытовые заботы все перебивали, к тому же женские образы – видимые с задней парты – почему-то непрерывно перемещались перед глазами. Он сообщил об этом Осли больше ради смеха. Но тот встревожился даже, услышав о возможности «тройного договора»: «Мы пошли с тобой на эксперимент не для того, чтобы ты продолжил когда-нибудь свои лекции в психбольнице». Ответный смех заставил Осли тоже улыбнуться, но все же они долго потом с ним говорили. «Тройной союз» был неизбежен, не мог же он появиться и читать лекции в своем обычном («гражданском», как он выразился про себя) облике, весь даже 42-летний и разгримированный, он не так уж сильно отличался от «себя-студента». Значит, надо было обряжаться в черную бороду, надевать лишние, но маскирующие очки и глухим голосом, о котором надо было постоянно помнить, демонстрировать такое глубокомыслие, чтобы ни у кого не было даже желания отрешиться и посмотреть, протерев глаза, кто же реально стоит перед тобой на кафедре и философствует, размахивая опыленными мелом пиджачными рукавами. Перед ними стоял их студент, отсутствующий на этой лекции.

Надо было обдумать хотя бы приблизительный план первой своей вступительной лекции перед слушательницами курсов. С одной стороны, он опасался, что его могут узнать даже сквозь профессорскую бороду, с другой стороны, не хотелось ему потерять себя, слишком увлекшись уклонением в другую роль.

Мысленно увидел он белый охват аудитории, куда под белые руки, казалось, вводила его судьба, и содрогнулся, поняв, что надо призвать все мужество, чтобы предстать поистине мужским пророком в женском пространстве, где к тому же будет ощущаться нехватка одного студента, – его самого, который мог бы поддержать его хотя бы своим присутствием.

Прошедшей ночью он видел сон, от которого осталась лишь одна искаженная и странная фраза: «По вторникам будешь догонять свою черепаху». Приложив немалые усилия, он убедился, что во сне не было угнетавшей его раньше вины перед экзаменаторами, и еще он вспомнил, что вроде бы, вот он, обогнал черепаху – так ему показалось, – опустился в изнеможении на пыльную дорогу, но черепахи сзади не видно, так что, может быть, она была все еще впереди него. «Да, – подумал он, – можно было бы студенткам на первой лекции предложить парадокс покруче зеноновского (впрочем, как он тут же понял, что это тот же парадокс, давно уже разрешенный, причем разными способами), только высказанный прямее: «Ахиллес может обогнать свою черепаху, но догнать не может».

Неожиданно даже для себя самого вдумывание в смысл первой вводной лекции, которая и должна определять весь курс, все больше влекло его куда-то в «женскую сторону». Никогда особенно раньше он об этом не задумывался, но обстоятельства – впрочем, не случайные, а тайным его сознанием спланированные, – заставили всматриваться в сомнительную для многих тему. Стал он определять возможные проблемы или диалоги дилемм, как он выразился про себя: «Софистика и софийность», «Практическая софийность» и все в подобном духе. Представилось ему, что невольное попадание его на Высш.-Жен. – Кур. – ВЖК было давним неявным стремлением и тяготением его мысли: Ахилл пытался достичь недоступный женский идеал, гармонически звучащий и тихо тренькающий в дали в виде черепахи-лиры.

Подойдя к двери белой аудитории и взявшись за позлащенную ручку двери, он почувствовал вдруг такую охватившую его всего робость и при этом такую легкость в ногах, готовых повлечь его обратно и куда-то в сторону, что только немыслимым усилием сумел удержаться здесь. Только то, что он держался за спасительную дверную ручку, удержало его, чтобы не унес его ветер куда-то вспять. Он стоял перед дверью, осознав, хотя лучше было бы не чувствовать это сейчас, что вот первый раз переступает он порог в ранге учителя. Никогда, да, никогда до сих пор он не преподавал, и волнение было сильней, чем когда он вошел в университет в позабытой уже, но знакомой роли студента. Сейчас ему предстояло тоже играть себя самого, но не только его-другого, но и совсем незнакомого. За первые дни он на занятиях почти не промолвил ни слова, тщательно исполняя роль студента-послушника, а сейчас ему предстояло войти в роль профессора-резонера, не смолкающего ни на минуту. Поэтому он гадательно ждал, когда же рука сама повернет – правой рукой по часовой стрелке – заветную рукоять. На миг он почувствовал, наверное, ужас канатоходца-дебютанта, который, когда распахнет двери собственной рукой, должен ступить на сверкающую нить над бездной. Но тут он почему-то ощутил прочность себя, стоящего на двух ногах на земле, и сделал первые шаги, хотя и мешковато как-то, в дверь своей новой и незнакомой судьбы. В последний миг он оглядел себя и с изумлением обнаружил, что у него не застегнуты брюки. Вступать так в аудиторию, полную девичьих глаз, было, пожалуй, слишком большим эпатажем. Молниеносно он восстановил замкнутость своего костюма и шагнул вперед. Впрочем, все произошло уже так быстро и по-бытовому, что не было времени и чувств переживать теперь каждое мгновение как что-то небывалое.

Вступив в аудиторию, он услышал легкий гул и шум голосов, который немного примолк, когда он всходил на кафедру, но потом шум возник опять, хотя, как ему показалось, стало больше тишины. Вначале он не смел поднять глаза, достав специально приготовленный список тех, кто должен был присутствовать на лекции – здесь было собрано несколько групп, включая и ту, к которой он принадлежал как студент. Но назвав первую фамилию – он сказал, что хочет устроить – всего-то один только первый раз – всеобщую перекличку – когда он произнес фамилию и имя, он поднял глаза. Он забыл поздороваться, но сейчас поздно было исправлять невежливость – надо было держаться уверенней. Море девичьих лиц – столь разнообразных и вместе – единых, услышавших звук его глуховатого голоса, предстало перед ним. Студентки его группы, чьи профили он видел лишь мимолетно, поскольку сидел всегда сзади, – очи студенток вдруг взглянули ему прямо в глаза, и он их не узнал. Он выкликал их имена и фамилии, и хотя раньше, конечно, слышал их на занятиях, но сейчас они предстали почти неизвестными: Дюкова, Филатова, Беренштейн, Скукогорева. Отдельно и дважды он произнес фамилии сестер-близнецов Евы и Люции из его группы. Каждая девушка – и встречающийся двенадцатым по счету в списке, – не чаще, – юноша, – кивали головой или выбрасывали руку или даже привставали, некоторые пытались даже – неуклюже на тесных скамьях – делать подобие реверанса. Но когда он дошел до фамилии Iry, то никакого движения не возникло, и вдруг он почувствовал ее взор и увидел, что она неподвижно, несколько насмешливо даже и вместе с тем тяжело вглядывается прямо в него, – он почувствовал легкую дрожь, и сам неожиданно кивнул головою обозначая, что он заметил ее или, вернее, что заметили его.

Начал он лекцию как-то невпопад, так что даже не мог запомнить, что же он произносил. Потому что торопился поправить и словно бы зачеркнуть предыдущее и гнал вперед, вызвав некую оторопь аудитории. Очнулся он и услышал себя, когда произносил: «Ветхозаветная София, античная Афина, Мойры, Парки чем-то удивительно подходящи для созерцания, созерцания мужчиной. Самым важным в этом смысле для нас является загадочный образ Мнемозины. Вы помните, хотя вряд ли сами, – разве что по преданию, что прилежные ученицы (а возможно, и ученики) в советских школах созерцали, иногда ставя перед собой, бюст какого-нибудь вождя, – понятно, что мужчины. Чтобы видеть несомненный образец для подражания для прилежной учебы, учения. Такие бюсты можно было встретить везде: в классе, в домашней комнате, в красном уголке. Но все же это как-то не прижилось. Древние греки (преимущественно мужчины) на протяжении веков созерцали бюст какой-либо музы для вдохновения в искусстве. Живая женщина была в забвении, зато женские образы воссияли. Например, многие названия любви в иерархии от пандемос до агапе были известны и перешли понаслышке даже к нам. Символ мудрости Афины – сова – тоже женского рода. Но странно было бы, конечно, если бы легендарный ворон по Эдгару По вдруг слетел на мраморную сову. В этом могло быть что-то комичное, и потому поэт безошибочно утвердил своего черного ворона на бюст Паллады – римский повтор Афины-мудрости.

Все же он никак не мог преодолеть вступительной части лекции, казалось, окончание начала все дальше отступало, чем настойчивее он шел к нему. И чем дальше углублялся Вертоградский в запутанные дебри скрещений и сопоставлений женских и мужских, как он назвал их, философем, тем отчетливей он слышал нарастающий, хотя и тихий вначале гул аудитории. Он читал, почти не отрываясь от тетради, хотя произносил совсем не те слова, что были написаны, изредка поднимая все же глаза за дымчатыми своими очками к верхам аудитории. Вдруг белое угловатое пятнышко мелькнуло в высоте, и он увидел, что к нему навстречу летит белый бумажный голубь, который опустился прямо на обшлаг пиджака. Хотелось ему произнести нечто высокопарное, вроде: «Голубка – символ мира, примирения, окончания бедствия потопа, но где же тогда оливковая ветвь?», но содрогнувшись, он промолчал. Он смахнул голубя, словно бы не заметив его, но тут появились новые. Они возникли одновременно из двух сторон аудитории, и тоже летели по направлению к нему. Он растерялся даже, поняв, что так его приветствует скука и отчужденность женских глаз и умов, но хотелось ему обратить свое приближающееся поражение в победу, и он метнул обратно одного из белых голубей, чем вызвал одобрительный девичий смех и даже аплодисменты.

Но голуби летели со всех сторон и огромной стаей. Среди голубей, летевших с амфитеатра белой аудитории, были теперь и цветные. Он различил уже на некоторых бумажных голубях надписи, и подумал вначале, что это вырванные страницы конспекта только что записанной его лекции, но потом понял, что здесь записки для него, начертанные прямо на крыльях. Некогда было ему читать записки, поскольку он продолжал монотонно механически читать лекцию, заглядывая в свои записи в тетради, но все же одного голубя поймал, потому что он летел прямо к нему в руку, и разобрал, что на одном крыле было написано «Aqua vitae», а на втором была изображена римская «VI». Некогда было ему вдумываться в смысл написанного на обоих крыльях, и только позже он догадался, вернее, как-то само сообразилось, что первое означало, конечно, вовсе не «живая вода», а «водка», а второе, немного зашифрованное – латинское «Sex», что созвучно произнесенной цифре «шесть». Еще один голубь, прилетевший к нему, был с длинным хвостиком нитки, и он невольно потянул за нее. Голубь дернулся в руке и пропищал голоском детского музыкального конверта с секретом: «Прочти меня». Раздался общий смех, и он уже вынужденно распрямил крылья и прочел: «В пьесе «Дачники» писатель Максим Алексеевич Горький устами одного из своих персонажей, писателя, кстати, тоже, утверждает: «Женщина – это низшая раса». Прошло сто лет, а верится с трудом уже, не правда ли, Herr Professor?». Раздражили его больше всего некоторые неточности в письме, но надо было что-то отвечать на студенческий вопрос, и профессор Вертоградский, вдруг почувствовав, какие речи могли звучать в этой аудитории почти сто лет назад, стал отвечать не своим голосом, с ужасом осознав, что в голосе Вертоградского появилась сварливость, и даже чуть ли не истерический надрыв и какие-то кликушеские интонации: «Не читал пьесы и вам не советую, но раз уж такое с вами приключилось, то скажу, что пролетарский писатель устами своего, по-видимому, мещанского происхождения писателя является только рупором идей Ницше, Вейнингера, кого там еще. На самом деле, как выяснено уже давно, женщина не является низшей расой, а, как я вам твержу уже битый час, совсем наоборот».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?