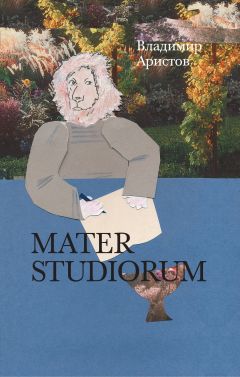

Текст книги "Mater Studiorum"

Автор книги: Владимир Аристов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

20

Принес он ей следующую тетрадь с уличными записями, она долго их разбирала, внимательно смотрела, иногда прикрывала глаза, но иногда улыбалась и, наконец, сказала:

– Похоже, что некоторые слова внушены или даже написаны Переулковым.

– Кто это?

– Поэт Переулков или слитно поэт-Переулков, или пиита Переулков.

– Странное имя или фамилия, никогда такой не слышал, она что, вымышленная?

– Он так давно известен под таким именем, что никто толком уже не помнит его настоящего. Странный и малоприятный тип, но встречи с ним нам с тобой, по-видимому, не миновать.

– Почему?

– Это ты скоро поймешь.

– И что, он пишет в таком же духе, как то, что записано в тетради?

– Он бы хотел так писать, впрочем, иногда ему почти удается.

– Так он, по твоим словам, поэт и певец городских переулков?

– Не так прямо… но его новое имя появилось примерно с таким заданием… он всегда был со странностями… ему хотелось стать современным юродивым, что ли… пытались объяснить ему, что сложно стать юродивым или научиться им быть – им надо уродиться, но он верил с трудом. Собственно, окончательный сдвиг и перемена имени произошла с ним после того эпизода на площади.

– На какой площади?

– На Красной.

– Что же произошло?

– Он считал, что как истинный юродивый он должен быть там. Наконец он пошел на площадь и сел возле Лобного места на каменную землю, на мостовую, на брусчатку. Он стал выкрикивать, вначале тихо, потом громче свои довольно бессвязные стихи или вернее какие-то полустихи, они, по-видимому, должны были изобличать неправых правителей, но народ вокруг не привык воспринимать невнятицу, и поэтому шел мимо. На него косились, но что было обидно для него – хотя истинному юродивому должно было быть все равно – даже не фотографировали его. Своим приятелям он запретил подходить близко, и снимали они его издалека, поэтому на снимках он был размером не больше голубя. Тогда интернет был еще не развит, соцсети только зарождались, так что и там, в том пространстве, куда все же что-то попало из фотографий, оно не привлекло внимания. Наконец к будущему Переулкову подошли и – что особенно было обидно для него, хотя можно ли обидеть истинного юродивого – не задержали даже, а просто вытолкали с Красной площади. «Меня отделали легким испугом», – как потом он сам о себе говорил. Хотел он вернуться на площадь, но, действительно, не столько испугался, сколько заскучал. Получить административный арест он бы счел почетным, но все же хотел большего. После того эпизода он начал пить и ушел, как он сам говорил, удаляясь в переулки, в воспевание малых дел и малых сих. «Даже когда тело мое трезвеет, душа моя пьяна, – так говорил он, – а она чиста, как алкоголь, не замутненная трудом», – и это была правда, Переулков никогда и нигде не работал. Не было у него в биографии пункта, которым гордятся по праву многие писатели, которые кем только ни были: грузчиком, лесничим, курьером и так далее. Переулков нигде и никогда не служил и добывал пищу, как он считал и говорил всем, прямо из воздуха.

Вспоминал теперь он слова Iry, когда блуждал в окрестностях Углового переулка (он всегда думал о странном совпадении, приведшим дважды его в это место). Однажды, когда он, прислушиваясь к голосам прохожих, шел и записывал в тетрадь в клеточку очередное услышанное изречение, кто-то остановился перед ним и назвал его по имени. Он поднял глаза, и не сразу, но почти сразу узнал: это был Юрий, его троюродный брат. Из-за дали круглых очков блестели веселые знакомые глаза:

– Ты что, стихи записываешь?

– Нет, мысли вслух… причем не мои.

– Интересно…

– Юра, сколько зим?

– Да я начну считать, собьюсь со счета.

– Ты ведь где-то в этих краях обитаешь?

– Ну конечно… – Юрий показал рукой на название на стене «Вадковский переулок», – зайдем ко мне чаю выпить?

– Ну, разве что на десять минут, – он чувствовал, что промерз, да и страшно рад был найти среди незнакомых родное, хотя и полузабытое лицо.

– Ты где работаешь? – спросил Юрий, когда они двинулись к его дому.

– Там же. А ты?

– Тоже.

Они поднялись по запыленной холодной лестнице на второй этаж, и он вспомнил, конечно, лестницу с отшлифованными руками перилами, дверь, – в которую он входил, но очень давно. Когда они вошли в большую комнату, которую он тоже постепенно узнавал, то спросил:

– А где же тетя Глика? – так он называл всегда бабушку Юры.

– Ее нет… уже несколько лет.

Он подошел к старинному серванту, за стеклянными гранями которого поблескивали тонкие стенки чайного сервиза.

– Это ведь те чашки?

– Хочешь, будем пить чай из них? Мы их достаем только по великим праздникам. – И Юра открыл стеклянную дверцу.

Он узнал блюдце, из которого пил когда-то чай здесь.

– Это ведь ее?

– Да… именно ее… чашка разбилась, а блюдце осталось… неужели ты помнишь?

– Да… и сразу вспомнил тетю Глику… точно на дне ее отпечаток лица. – Он взглянул сквозь чайное блюдечко на свет. Электрическая лампочка била несильно, но тонкий фарфор был полупрозрачен, – там было скрыто чье-то женское лицо, – все это знали и всегда смотрели на просвет, но сейчас образ потускнел, и нельзя было отчетливо распознать черты лица, – но он мог думать, что там скрыто молодое лицо тети Глики.

– Знаешь, – Юра некоторое время думал, – возьми его себе… будет для тебя память о ней.

– А тебе?

– У нас много других ее вещей осталось… фотографии…

Странно, это маленькое плоское блюдечко волновало его и, хотя он положил его к себе в сумку, ему хотелось поместить его под свитер на грудь, прямо против сердца, как маленький щит.

Они недолго проговорили с Юрой, – не было у него времени долго пить чай, да и Юра торопился.

Он вернулся в дом, в Угловой, с каким-то новым, но все же, казалось ему, уже знакомым, а лишь только позабытым чувством, которое где-то существовало здесь в городе, в рассеянности, а он сейчас просто его собрал, поместив неожиданно в некий световой фокус, и лучи вновь разошлись, но все же что-то осталось. Он словно бы попал в иную и сильно волнующую область его жизни, в которой он не был очень давно и не подозревал, что она существует на карте его позабытого города.

– Ты сегодня долго, – встретила она его, – полевые работы, наверное, приносят богатые плоды?

– Не очень… я немного сегодня записал… но вот нашел нечто другое… не меньшее…

И он достал из сумки блюдце, держа его близко к груди. Он казалось ему теплым, хотя он пришел с мороза, он протянул его ей осторожно, – оно было маленькое и цветное. Он рассказал ей всю историю этого предмета.

Ira слушала неподвижно. Затем, подойдя к окну, взяла блюдечко и посмотрела на просвет, так же, как и он, заметил он, и затем, – он увидел это словно в замедленном сне – распахнула зимнее окно и резким броском от груди метнула блюдце далеко в окно – ему казалось потом, что все происходило страшно медленно, и он смог бы удержать ее руку. Но он бросился первым делом не к ней, а к окну. Она, наверное, думала, что блюдце разобьется, упав на твердый асфальт, но бросок был столь сильным, что блюдце долетело до гаража и плоско упало на снежную крышу. Во время своего броска Ira издала резкий крик и мгновенно ушла, почти исчезла из комнаты. И когда он кинулся за ней, она заперлась в своей комнате и на его крики и стук не откликалась.

Он впервые увидел ее в таком мгновенном приступе ярости. Он смотрел на блюдечко, ясно виденное еще на снегу, его перламутровый блеск под прощальным вечерним солнцем. Потом стало быстро темнеть, и тихо пошел снег. Он думал, что достать блюдце можно, если подставить деревянную лестницу к гаражу, но пока он стоял в некотором оцепенении, снег постепенно скрыл на крыше маленькое блюдце.

Ответное яростное желание ее ударить рассеялось, и он сам не знал, было ли оно, – на его месте поселилась какая-то отвлеченная растерянность и даже рассеянность, он хотел уйти из ее дома или только думал, что хотел уйти. Он ощущал холодное одиночество, ему не на кого было опереться кроме себя – встреча с Юрой сегодняшняя, которую он так быстро прекратил, торопясь на встречу с ней, только подтвердила, что в последние месяцы его друзья – довольно многочисленные – отдалились от него, вернее, он сам их как бы переместил в дальнюю область сознания, находясь в диалоге с самим собой, правда, многочисленным. А последние недели Ira вообще затмила собой все.

Он опустился на диван и прилег. Он просто не знал, что делать, и находился в общей неподвижности. Он думал, что надо просто пережить сейчас свое отсутствие среди людей, а может быть, даже и среди вещей, предметов, которые не видят его.

– Ты отклонился, ты уклонился, – он задремал и не сразу понял, что это говорит она. Ira стояла у оконного косяка и в зимних сумерках была почти не видна. Он открыл глаза, но вставать, подниматься не хотел, он только немного сдвинул лицо, чтобы видеть ее, и видел ее лишь отчасти, смотря вперед, почти в темноту, где были еще различимы контуры шкафа и других комнатных предметов. Она медлила и не произносила ничего больше, возможно, давая понять ему, что тихий и ровный голос ее сейчас дает им возможность примирения – «перемирия»? – подумал он. Он подумал также, что ее крик не был истерическим воплем, скорее, это был краткий боевой клич. Но он на него не ответил, а может быть, подчинился ему, и не то что испугался ее, но перешел в какое-то состояние, незнакомое ему самому.

– Ты не понял, что я от тебя хотела, – после долгого молчания произнесла она, чувствуя, наверное, что он пробудился и, возможно, увидев в сумерках комнаты блеск его открытых глаз.

– То, что я говорю, совершенно простая констатация фактов… ты стал опять заниматься своими фантазиями… ты отклонился от пути, о котором мы говорили, пусть и неявно… но я думала, что ты понимаешь… ты и в записях твоих… и я тебе намекала на это… невольно следуешь тому, что тебе хочется или видится… ты отбирал только что-то благозвучное или шуточное… Так что будем считать, – тут голос ее стал мягким, но все же сохранял строгость, – что твой опыт не удался или почти не удался, ты не способен к полевым исследованиям, назовем это так… Но ты можешь обнаружить многое, если последуешь моим словам.

– Ты диктор? Ты мне диктуешь?

– Что? – она не расслышала или хотела показать, что не расслышала. – Говори громче.

– Ты диктуешь мне? Ты хочешь, чтобы я все записывал на скрижалях своего сердца?

– Опять высокопарность… – произнесла она, не понимая или давая понять, что не хочет понять его неуклюжей иронии. – Все, что я говорю, очень просто и конкретно. Но может быть, надо просто отложить твои полевые занятия, как ты на время отложил, – тут он почувствовал, что она улыбнулась, – свои способности. Скоро ведь Новый год, и я ритуально встречаю его с друзьями. Пойдем вместе – не для того, чтобы тебя с кем-то знакомить, а чтобы ты встряхнулся и вышел из затверженного круга твоих мыслей и занятий, которые ты сам – героически отчасти – внушил сам себе.

Он подумал, что, действительно, какой-то период миновал, – вот и последняя лекция его прошла, – он попрощался со своими слушательницами, – а на этой лекции присутствовала и Ira, – попрощался, понятно, только до экзамена, который предстоял в январе, – там он предвидел и встречу с самим собой-студентом – или тот притворится больным? – но будет ли продолжение весной, он не знал.

21

Попал он теперь в какое-то совершенно неопределенное состояние – возможно, он и стремился к чему-то такому, но все же не ожидал, что все будет так резко, почти безнадежно неотвратимо, что надо принимать решения безотлагательно. Он был все еще в радостном пространстве влюбленности, а надо было уже понимать, что же произошло.

Пыталась Ira спросить его о его работах и изысканиях, о его научных устремлениях как философа, но он сам уже не всегда помнил, чем же он занимался несколько месяцев назад. Надо было ремонтировать память, и он по утрам просыпался с желанием начать прежнюю и все же новую жизнь, но так как он уже находился в этой новой, однако незнакомой жизни, то опознать себя прежнего удавалось с трудом. Лекции закончились, наступило время зачетов, и как студент он совершал какие-то попытки что-то зачесть, но, приходя в университет, понимал, что сам себя не понимает, не то что предмет, который шел сдавать. Его иногда жалели, как представителя секс-меньшинства. Временами он сам смотрел в глаза преподавательницам с мольбой о политкорректности, и ему шли навстречу, но предупреждали, что в последний раз. Невероятными усилиями и удачей ему удалось получить многие зачеты, и все же не все. Латынь была камнем преткновения. Думал он даже попросить Iru, переодевшись в мужское платье, прийти сдавать за него, но она высмеяла его, да и внешне они были не столь похожи, чтобы на что-то надеяться. Приснилось ему, что можно выставить себя родственником профессора Вертоградского и попросить о снисхождении. Но проснувшись, он понял, что не способен он на такой совсем уж фантастичный поступок, да и какие такие заслуги Вертоградского перед ВЖК, чтобы чего-то требовать для себя-студента. Да и не мог он установить степень родства предположительного с профессором. Выставить себя сыном, но тогда спросят, почему фамилия другая. Хотел он даже назвать себя потомком в некотором идеальном, возвышенном смысле, но тогда бы ему сразу указали на дверь. И отнюдь не в идеальном каком-то смысле. Племянником тоже не получалось, поскольку надо было бы сочинять легенду о своей тетке, жене Вертоградского, например. Но все знали, что он не женат, как и было записано в анкете. Врать он не хотел, – раздвоенность же свою в студента и преподавателя он не считал выдумкой, а, наоборот, следованием правде – настоящей истине его жизни, которую он только приоткрывал для других. Так что его зачетная ведомость еще зияла пробелами, хотя он надеялся, что по первому разу его все же допустят до экзаменов, что было, конечно, нарушением всех распорядков. Но он считал, что в сохранении баланса между мужским и женским здесь заинтересованы в большей степени, чем в его отличных знаниях.

Ira, которая давным-давно сдала все зачеты, даже как бы не заметив их, видела его мучения, но помогать ему не спешила, полагая, что раз он пошел во студенты, то должен работать по-настоящему. Он чувствовал, что она все время, пусть и улыбаясь, смотрит на него оценивающе: годится ли он вообще в ученики или нет. Она спросила как-то о теме его работы, за которую он незримо получает средства от таинственного фонда. Он ответил, что непрерывно думает о ней. Но подсознанием, так что результаты не совсем заметны. Даже для него самого. Но они есть. В частности, он размышляет неявно о проблеме дробного нуля. Можно подумать, что здесь что-то безумное. Он сам так подумал вначале. Но потом решил исследовать такую сложную и трудновыразимую идею.

Она спросила его:

– И в чем твоя идея?

– Я думаю о третьем начале термодинамики, можно ли его применить в математике?

– Для меня все твои слова пока ничего не значат.

– Одно из следствий третьего начала, или постулата… физического… в том, что нуль температуры… абсолютной… недостижим. Я пытаюсь понять, может ли такое быть в математике. Не знаю, почему думаю о том, можно ли раздробить, разделить ноль. Тогда бы я мог выйти за границу его круга.

– Зачем тебе это?

– Не знаю…

Он действительно не понимал, зачем думает о таком абстрактном круге, но все происходило помимо его воли и почти не связанным с ожидаемой ежемесячной зарплатой. Предположил он, что слово «круг» всплыло где-то в глубине, может быть, потому что она намекнула ему, что на встрече Нового года познакомит его со многими ее друзьями, и он невольно представил, что она хочет ввести его в круг своих, если не подчиненных, то посвященных. Хотя она пыталась сказать, что там просто соберется ее старая и довольно многочисленная компания. Некоторых, как она уверяла, она не видела уже год. Но как бы то ни было, он чувствовал, что в дате перехода в новый год для нее было что-то значимое.

Однако, как бы то ни было, от отвлеченности надо было переходить к реальности. Оставалось лишь несколько дней. Он обратился к ней: «Мизерикордная Ira!», и она смилостивилась и стала ему помогать в латыни и других предметах. Учителя в нем они временно усыпили, и так усопший по-зимнему до Нового года профессор временно не мешал им своими амбициями. Что дало плоды – он сдал все зачеты, и оставался лишь латинский язык, на который она торжественно его сопровождала.

Она довела его до стен и дверей университета и здесь с ним рассталась, словно родитель, провожающий свое дитя в школу.

– Пожелай мне что-нибудь, – робко произнес он.

Ему показалось, что она мысленно гадательно открыла незримую книгу и, улыбнувшись, произнесла:

– Будь aere perennius.

Что-то знакомое почти всплыло в его детском сейчас сознании и он вопросительно остановился:

– И выше пирамид?

Она кивнула, и он вошел в здание. Там он ответил на все вопросы и лишь остановился, когда преподавательница, занеся уже перо над зачеткой, спросила: «синтетический ли язык латинский?», и он наугад ответил «да».

22

Новый год приблизился, и она поставила его перед неизбежностью идти в то место, о котором давно говорила. Все было так настоятельно, что он чувствовал себя перед каким-то новым заданием. Она звала и тянула его, можно сказать, ошеломленного, на новогоднюю встречу к своим многочисленным друзьям, хотя он совершенно не хотел идти туда. Предвидел он и даже знал, что ничего не ждет его у врат нового года, куда он пробирался с ней по тающим следам людей в переулках где-то вблизи Садового кольца.

– Но кем мне лучше предстать в твоей компании: студентом, профессором великовозрастным или молодящимся самим собой? Хотя кто такой этот «самый»? – спросил он ее.

– Никого в новогодней толкотне не будет интересовать твой возраст. Достаточно, что ты мой спутник.

– Ну конечно, спутник такого светила как ты, достаточное определение, чтобы никого не интересовал спутник сам по себе.

Она слегка улыбнулась ему, и он поинтересовался, не сморозил ли он какую-нибудь неделикатную глупость, но она не ответила.

Не помнил он, как они поднялись и на какой этаж, – возможно, не очень высокий, и вошли в незапертую дверь квартиры, на кожаной неновой поверхности которой было что-то даже намалевано и написано крупными призывными буквами, но он не разглядел что. Сразу показалось, что вошли они в темноту – после полутемной лестницы, и он вначале слышал только слабый треск то ли коптящих свечей, то ли бенгальских огней. Из коридора, так он понял, его втолкнули вправо в огромную, как ему показалось, комнату, хотя он не видел стен, – может быть, потому что – вокруг по краям стояли в темноте молодые, судя по голосам и движениям, люди, которые непрерывно курили, или пили, или разговаривали, но что, он, конечно, не мог разобрать. И однако все двигались и даже кружились вкруг него.

Не мог прийти в себя он сразу после одиноких последних декабрьских дней, темной пустынной лестницы, по которой они поднялись сюда, – он оказался сразу в новогоднем гомоне и словно бы, как ему показалось, в темпе какого-то ненормального вальса. Все кружилось, хотя вроде бы никто не раскручивал маховик заведенного праздника, но он почувствовал уже тяжесть инерции движения. И не успел он прошептать Ire: «Предупреждать надо», как ее уже завлекли в вихрь многочисленных объятий.

Понял он только, что Ira оказалась в родной стихии и среде, и она его покинула, где-то здороваясь в отдаленьи почти со всеми, а он стоял, по-видимому, посредине комнаты, как будто после игры в жмурки ему сняли повязку с глаз, но вокруг было по-прежнему темно, и он никого не мог узнать, хотя вокруг скользили их тела.

Она говорила ему, что здесь соберется самая продвинутая компания из московских философов, художников, архитекторов, режиссеров, но пока в темноте он видел только мелькание лиц, обрывки фраз, нестройное пение, доносящееся из разных краев комнаты – «углов» – нельзя было сказать, и негде было укрыться, кроме шума из коридора ничего и никого нельзя было различить. Казалось ему, он чувствовал, что попал он в душную интеллектуальную атмосферу, – помимо ароматических воскурений и табачных незнакомых запахов в воздухе было то несколько искусственное и застойное напряжение мысли и чувства, выдержать длительно которое трудно.

При свете свечи он видел какой-то только что нарисованный нетвердой рукой знак, причем рука тут же и исчезла вместе с ее обладателем, которого утянули в темноту несколько женских рук. По-видимому, художник, если это действительно был таковой, а не новогодний самозванец, пытался в едином символе совместить буквы α и ω, то есть фактически «альфу» и «омегу», но вышло что-то в высшей степени невыразительное. Он увидел вращающиеся промельки на полу и, подняв глаза, разглядел наверху нечто серое, переливающееся и подсвеченное изнутри, как фонарь. По-видимому, там вращался еще один замысел того же художника. То была странная книга, серая поблескивающая шаровая книга под потолком. «Это что, осиное гнездо?» – отворачиваясь в отвращении, успел подумать он.

В цилиндрической комнате, в которой из-за ее огромности стены только угадывались в полутьме, собралось несметное сообщество. Пытался он скрыться в какой-то свет свечи из почти полной темноты, в которой существовали молодые бородатые лица, но не было ни угла в комнате, – она была безуглая. Потом по случайным разговорам он понял, что раньше когда-то, в начале двадцатого века, до революции здесь была огромная бильярдная. Потому-то в кружащейся комнате в каких-то отрывочных танцах и перебеганиях представилось ему, что он и они – в барабане огромного револьвера. В комнате бильярдно-револьверной он и блуждал, маясь, не находя, где остановиться. Хотелось выйти и уйти, но долго не удавалось, казалось, что и дверей не было здесь – в кружащейся комнате, – или они закончились, но свечи не выхватывали, не высвечивали огромной комнаты, которая вращаясь в темноте, выбрасывала, словно патроны, каких-то отдельных людей, которые выпадали из гнезд или вспышками света выстреливались в коридор. Чтобы вернуться оттуда уже другими лицами…

Так появились вдруг из освещенной двери и почти сразу скрылись в свечной темноте трое, по-видимому, друзей, – что подтвердилось поочередно и порознь – она ему шепнула во тьме – он узнал имена друзей, которые, рассыпавшись по комнате, все же привлекали внимание и перекликались голосами – их лица были похожи, хотя у одного была обрамляющая контур плоская бородка, – то были Бутягин, Лисицкий и Переулков.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?