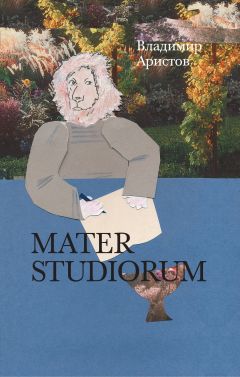

Текст книги "Mater Studiorum"

Автор книги: Владимир Аристов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

17

Он вышел на улицу почему-то как и был, в парике. На вахте он оглянулся – там был другой, незнакомый. Он шел и чувствовал, что ноги сами несут его по прежнему следу, который он оставил здесь три часа назад. Сумерки постепенно проявлялись, а он думал, что курс его в университете заканчивается, – предстоит последняя лекция. Никто, кажется, кроме Iry не заметил, что произошло на той лекции, да ему и самому представлялось, что он мог с достоверностью опереться только на ее свидетельства. Что действительно произошла вспышка воссоединения, как он это назвал.

Он медленно подымался по лестнице на ее четвертый этаж, дом ее был хороший, пятиэтажный, но без лифта. Он остановился на полпути одного лестничного пролета и оглянулся – ранние декабрьские сумерки были подсвечены снегом в окне на лестничной площадке. Он понимал, что неизбежно поднимется и позвонит в ее дверь, но ему хотелось замедлить себя, словно бы демонстрируя себе, что все же свобода воли присутствует в совершающемся и неизбежном и он что-то может изменить.

Она не удивилась совсем – открыла входную дверь и сразу ушла в комнату, показывая всем своим непреклонным видом, что сейчас погружена в работу. Он медленно отряхнул ноги от снега в прихожей и прошел в комнату: электрический свет не был включен, лишь скудный зимний день еще светился в прямоугольнике окна. Но ее лицо было освещено, озарено наклоненным окном ноутбука. Видно было, что Ira погружена в совсем другое пространство, и он с удивлением и даже изумлением смотрел, с какой быстротой летают ее пальцы над клавиатурой – он прикрыл глаза и опять представил, что она за клавиатурой некоего неизвестного инструмента – музыка скрыта внутри, но ритм отпечатков ударов пальцев слышен вовне. Она была погружена в только начинавшиеся тогда социальные сети – она говорила мельком ему об этом – и была уже в некотором смысле лоцманом, а может быть, даже и капитаном в небольшом открытом для нее море. Он сидел на диване, просто смотря на ее озаренное и, в сущности, незнакомое лицо и любовался ею.

– Ну что было на твоей лекции? – она даже не повернула голову. – Ты расскажешь?

– Да, – просто ответил он, – и начал тихо и даже как-то сокровенно рассказывать ей то, что сегодня поведал слушательницам.

Она слушала, вначале не отрываясь от работы, не прекращая движения своих летающих пальцев, но затем замерла, повернулась к нему, и потом глядела ему в лицо, – он говорил полуприкрыв и опустив глаза, чтобы лучше видеть свои внутренние образы.

– Ну вот, у меня теперь личный учитель, – сказала она, когда он закончил говорить, он чувствовал, что устал.

Она села рядом на диван и стала постепенно снимать, отнимать от лица его бороду, и он почувствовал, как грим смазался и поплыл в месте ее поцелуя.

Погас свет зимнего дня, окно компьютера тоже постепенно померкло, и они лежали почти в полной темноте. Время было неопределимо. Они были на поверхности дивана, и ему и ей иногда казалось, что они плывут вровень с подоконником, где едва уловимо была обозначена световая кайма. Он тихо засмеялся, и она спросила:

– Что ты?

– Не знаю… но мне сейчас показалось, что мы наконец с тобой сравнялись… мы равны… я тебя всегда видел… воспринимал… или снизу… когда читал лекцию, а ты была где-то высоко там… но то физически, а как студент на задней парте я видел тебя на высоте мысленно… хотя все должно быть наоборот… да так и было отчасти… как профессор я должен был смотреть на тебя сверху вниз… а как студент в силу своего возраста тоже… я путано говорю…

– Да нет, – она лежала к нему лицо к лицу, – понятно… но ты, когда бывал профессором, все же недостаточно отчетливо играл свою роль… ты должен был предстать в большей степени мэтром для нас… что ли… а ты путался в словах… и стеснялся…

– Перед уходящей вверх горой аудитории… я чувствовал… ну если не страх, то нерешительность… а вы хотели отчетливости…

– Да, мы хотели все же точной системы координат, чтобы она где-то светилась в воздухе… пусть и неуловимо… ты должен был продемонстрировать такой эффект… а кроме последней лекции… тогда… у тебя не получалось… ты должен был вносить меру во все. Все ждали, ожидали, чтобы ты по-менторски считал, отмерял, чтобы у тебя в руках сверкала иногда невидимая линейка, чтобы ты этим метром бил учеников и учениц по пальцам. Чтобы ты вводил свою систему координат и, выражаясь математически, свою метрику. Чтобы была мера во всем… а ты расплывался мыслью… знаешь, в Древней Греции на агоре… были агораномы, которые ведали мерами и весами…

– Агора – это что-то вроде рынка?

– Память тебя подводит… как ты вообще осмелился лекции читать… рынок – только часть агоры… по смыслу… кстати, в ведомстве агорономов были и гетеры…

– Гетеры?

– Что тебя так удивляет? Гетеры были свободными женщинами… иногда и спутницами философов… но сейчас… это, к счастью, невозможно…

– Нет, меня само звучание слова что-то напомнило… произнесенное отдельно… «гетеры», «гетерам»… в каком произведении главный герой произносит, кажется, такие слова: «Что, Матери? Звучит так странно имя…»?

– Не помню…

– Я тоже… но все же… отдаленно… одно слово вдруг отозвалось в другом… я не знаю почему… да, я знаю, что у каждого философа была своя гетера… которая вдохновляла его… и все ее слова, возможно, отразились в его словах, например, Платона… но мы можем эти гетера-слова обнаружить сейчас по едва уловимым следам…

18

Она была несколько выше среднего роста, но в прозрачной темноте, обнаженная, она казалась ему миниатюрной. Он вспоминал почему-то египетский затененный зал, и драгоценные древние косметические принадлежности, и среди них – из оникса? – изящную женскую фигурку, вытянутую во всю длину, лежащую или почти плывущую в воздухе, так что была видна лишь спина и поднятая голова, на руках своих держащую – также из полупрозрачного светлого камня – длинное ложе – очевидно, для ароматных снадобий. Но Ira лишь на миг могла показаться изящной косметической вещицей – она опиралась на локти и начинала говорить в темноте, и он, лежащий рядом с ней, и, глядя на нее снизу вверх, видел грозный профиль, и ему казалось, что говорит женщина-сфинкс. И он не мог и думать сейчас о ее росте и высоте лица. Она говорила и называла имена и книги, – множество названий и имен, большую часть которых он даже не слышал. Он думал о том, что они почти ровесники, если сопоставить ее возраст, а ей было – по ее словам – 28 лет, и ему – студенту (не профессору Вертоградскому), столько же – 28. Но сейчас он чувствовал себя младше, вернее – ее старше.

– Ты была замужем? – в какой-то миг неожиданно – и для себя неожиданно – спросил он, странно вторгаясь в поток ее речи.

– Это не так важно, – сказала она и продолжала речь.

Речь ее была непрерывна, она обращалась к нему и поворачивала голову, и все же речь ее текла словно бы сама собой, превыше всех незримых, но видимых, вероятно, ей голов и лиц – он заслушивался журчанием тихого, но грозного временами голоса, не вслушиваясь в смысл, а улавливая лишь обертона, и засыпал, точнее, задремывал на время, и сколько проходило минут, он не знал. Она ласково клала руку на его волосы, но он просыпался вновь, словно выплывая, выныривая на поверхность из глубины, где тоже можно было дышать и жить, но там во сне он обычно не видел снов, а здесь он опять оказывался в течении, и иногда тоже пытался что-то сказать, и она ждала его в диалоге, но он чувствовал в ее голосе несомненную властность.

Много раз он хотел ее спросить, но словно бы забывал, о том, кто были ее родители, – ведь она жила сейчас в довольно большой квартире одна, и были ли у нее сестры и братья, но не решался, а может быть, его так влек поток ее нескончаемых ночных речей, что он забывал обо всем, и вопрос о ее замужестве не был бестактностью, – хотя был совершенно естественным, – она этот неожиданный и лишний вопрос просто не заметила. Она улыбалась ему в темноте, и они лежали не разняв рук, но видно было, что голос ее переполнял ее, а он для нее был тем, к кому она наконец могла обратиться и не ждать, что он прервет ее нелепым вопросом. Он и не задавал ей вопросов, но иногда начинал сам говорить, и она тогда слушала его, одобрительно и даже утвердительно, – как ему казалось, – так кивает, слушая речь примерного ученика, его учительница.

Она иногда отворачивала немного в другую сторону голову и глядела за ночное окно, едва освещенное снегом. Она говорила об университетах и о том, почему она сюда пришла, – не только ради опыта и испытания и для того, чтобы встретить здесь себе подобных, – но чтобы узнать и исчерпать до конца саму идею универсального знания в нынешнем понимании. Нынешнего знания. Что бесконечно расширилось. Но в узких плечах таких институтов, университетов ему уже тесно.

– Я уйду из университета, – вдруг сказала она.

И он, который почти перестал туда ходить как студент, а как профессор сказался больным после того эпизода, почувствовал страх и вместе с тем почти облегчение.

Собственно, он начинал смутно понимать ее неявный план, который, по сути, она переняла у него – сконспектировала, как он прошептал про себя, – выбежать из затверженного круга учебы, чтобы находиться в открытости и раскрытости – в этом и была часть ее плана, может быть, – о чем она не говорила – ее обучения и учения.

Но он не был, конечно, уверен ни в чем, она словно бы поразила его волю на время, и он, как он сам себе шептал, влюбленный временно, шел за ней слепо, но не спотыкаясь.

Именно ночью он стал с ней говорить о самом сокровенном и странном, связанном с его жизнью.

– Почему мы себя воспринимаем как одного человека? – спросил он, пытаясь подобрать слова.

Он ожидал встречного вопроса, но она только смотрела на него светлыми, но темными в темноте глазами.

– Почему я тот же…. считаюсь тем же… что был в детстве, в юности, в молодости?

«Что» – правильное слово… не «кто». Да, я знаю, что я один и тот же, я связан непрерывной нитью через всю свою жизнь. Но я не понимаю. Не в юридическом смысле, понятно. Здесь-то все ясно – надо же следовать определенности. Иначе старик, указывая на зеркало, скажет судьям: «Посмотрите, что общего между мной и тем, кем я был в тридцать лет, допустим»… Хотя и в юридическом тоже… есть же понятие «за давностью». Возможно, здесь скрытно указывается на разрывность личности, на невозможность установить ее идентичность… после многих лет. Я не понимаю, что общего между всеми теми, кто представлял мое «я» в разные годы. Не понимаю. Ты понимаешь?

– Поэтому ты пошел на… эксперимент с двумя своими возрастами… чтобы связать их?

– Хотя бы увидеть рядом… Соединить… пока не знаю, как… можно ли…

– Ты не болен, я знаю… но ты болен тем же, чем и остальные люди… просто в более острой форме.

– И ты тоже?

Но она не стала отвечать. Она смотрела на него, хотя в полной темноте, освещаемой слегка, как ему казалось, лишь заоконным снегом, были видны только контуры его лица. И он говорил дальше:

– Мне нечего рассказать, например, о своей юности, хотя я все помню. Но как прочитанное где-то… а чтобы понять, что эта юность моя, мне надо с ней… воссоединиться.

– Что-то сложно…

– Поэтому я и пошел в ученики…

– И в учителя…

– Да.

– Но где ты сам? Или пока тебя для тебя нет?

– Ты думаешь, я гоняюсь за какими-то абстракциями?

– Меня это не тревожит… но я не могу понять за какими…

– Но ты же, кажется, все можешь понять…

– Но именно отвлеченно. А мне надо ощутить твое как свое, тогда я тебе помогу, быть может…

Но она говорила всегда так, даже улыбаясь в темноте, даже улыбаясь во сне, что ему казалось, что она напряжена, настроена на какую-то ей ведомую задачу.

Лихорадочная и быстрая их влюбленность друг в друга все же напоминала ему радужное дождевое марево, сносимое ветром, и лишь зимняя прозрачная ночь со снежной невидимой землей внизу говорила ему о посторонней сейчас правде.

19

– Ты, когда в тебе учитель и ученик соединились… буквально до искр из глаз… по сути закончил свой курс лекций. То, что ты читаешь дальше, не в счет… для меня не в счет. Я поняла, что смогу тебе помочь, если приоткрою тебя в твоем тупике… и выведу на новую путь-дорогу, – так говорила она и продолжала: – Тебе надо идти куда-то вовне… ты должен услышать других… не только меня… то, что я шепчу тебе на ухо… ты должен слышать голоса птиц… и людей, щебечущих, как птицы… Иди на улицу… пусть сейчас декабрь… и принеси мне в тетради записи человеческих разговоров… хотя бы отрывки их… но так и надо – это будет корм для тебя… Заслышав чью-то речь… на улице – к другому собеседнику рядом или в отдаленьи по телефону… услышь его… ты проходи мимо… пусть отрывок – ты никого не подслушиваешь… но ты именно его услышал… и заметил…

И вот он взял с собой тонкую зеленоватую ученическую тетрадь в клеточку, закутал горло шарфом и углубился в темноватые уже московские дворы, ориентируясь по облачкам пара, которые изредка вырывались из чьих-нибудь уст, все же их было не так уж мало по улицам, у входов в магазины, тех, кто, зазевавшись, разговаривал по мобильному – он проходил мимо, не задерживаясь, чтобы не нарушить, так сказать, конфиденциальность, но обнаружив все же осмысленный отрезок, обрывок речи, или короткую фразу, или даже восклицание, принадлежавшее во влажный морозный день именно этому прохожему и никому иному.

Первые записанные фразы в тетрадь – было не так уж легко на морозном воздухе – заносить бегло линии в тетрадь – шариковая ручка замерзала, к тому же он не всегда, как ему казалось, мог точно вспомнить то, что произносили, поэтому повторял по многу раз одно и то же, прежде чем, остановившись где-нибудь у замерзшего дерева, заносил это в тетрадь – первая фраза была непонятна своей эмоциональной значимостью для той девицы, которая, раскрыв свои светло-сиреневые глаза, произносила:

– Такая тишина была… просто… ребенок спит, и они спят.

Он не пытался вдумываться, да это было и не надо… если даже не запрещено… он полагал, что Ira разберется… что надо понимать в подобных отрывках неизвестной жизни, а что не надо и можно пропустить.

Следующая принадлежала двум юношам, разговаривающим на ступенях подъезда друг с другом:

– … мы с тобой в одном дворе…

Здесь было явно оборвано начало и конец, словно на отрезке магнитофонной ленты, но он совершенно не вдумывался в возможный смысл – глубокомысленный или незначительный для всех кроме них и для него самого разговор. И зафиксировать нечто за пределами его желания и памяти, – не хотелось, чтобы записи стали научными полевыми исследованиями или отразили что-то личное.

Декабрьской поземкой, легкой походкой шел он, в снегу теряя свой след и погружаясь почему-то в забытую реку какой-то песни из своего детства: «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная». Задания Iry, ее настоятельный и даже непреложный тон не то что парализовали его самостоятельность, но повели по каким-то знакомым, однажды пройденным, но забытым путям, и шел он, вглядываясь во встречных, в их незнакомые лица, узнавал в них сам себя, видя себя в глубоком детстве. Словно вдруг он отделил себя-подростка от нынешнего себя, но, не узнавая себя самого прежнего, он вдруг понял, что так и можно начать соединение истинное самого себя с самим собой прежним – только увидев и не узнав вначале, прозреть в них различных единого себя.

Песни, кажется, Бахмутова, забытые совсем, всплыли вдруг в памяти, и полузабытые, но неразрывные эстрадные пары вроде Гребенникова и Добронравова, Кобзона и Кохно появились.

Застыл он, остановился на перекрестке двух улиц, хотя машин не было видно, – это был воскресный день, стоял он и повторял слова песни, про которую давно уже думать забыл: «Метель над городом метет… та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра… и каждый ждет свою Снегурочку… та-ра-ра-ра… под Новый год».

Чувствовал, что она своими заданиями и неявными действиями привела его даже уже не в школьное, а какое-то дошкольное состояние, но при этом он все же вглядывался в очертания улиц и отметил, что вот пробежала одна заснеженная машина, и прошел пешеход, не поглядев на него и ничего не произнеся, так что нечего было записывать.

Он чувствовал себя школьником на внеклассном задании и стремился еще приблизить себя к земле и подчиниться Ire, чтобы можно было отчитаться перед ней, даже если она и не заглянет в его записи и даже не кивнет милостиво головой.

«Ты думаешь, что репетиция – это только подготовка к чему-то истинному, – сказала Ira ему, – нет, все по-настоящему с самого начала, мы в жизни, не в театре… как заметил один писатель, правда, при других обстоятельствах… но это и репетиция чего-то высшего и иного.

Ira велела, поручила ему бродить, а не просто ходить, – вкладывала она в эти слова особый смысл, – и собирать сведения мира. «Но это что же, подслушивать?» – пытался он возразить и узнать. «Нет, – это обрывки фраз случайных людей. Это как голоса птиц. Что-то мы слышим, но смысл до нас не доходит. Но это и не нужно – мы чувствуем мир».

Он вспомнил и произнес какие-то прежде слышанные фразы. В аэропорту:

– Пассажиры Портнов и Ткачев, вылетающие в Гонконг, посадка закончена, выход сорок два.

На вокзале:

– Женщина с тремя детьми и мешком чая, подойдите к бюро информации.

Но Ire они не понравились, она их забраковала, сказав, что раз он их помнит, значит, они выделены из остальных разговоров, они как бы уже специально приготовлены, а это не то. Она сказала:

– Ты не припоминай, а записывай то, что сейчас услышишь.

И он шел и записывал.

И нечто являлось из разговоров на улицах:

– Я его спросила в письме: «Ты еще не женат?»

– И что он ответил?

– Нет, абсолютно не женат.

– Неужели мы поедим салатик какой-нибудь на свадьбу?

– По поводу дверей: когда привозить, сегодня или завтра?

– Они мне уже отзвонили.

– Подумай, там будет сама Маргарета Матер, фотограф, дочь мормонов.

– Они ведь не смогут юридически…

– А прошлогодние грибы ты куда дела?

– Он любой только лучше делает. Как можно портить?

– А гипотенуза у тебя какая получилась?

– Благим матом прошу тебя: «Приезжай скорей».

– Да… в нашем государстве, да.

– Да они в жизни не видели живого компьютера.

– Ты же Женьку знаешь.

– Нет.

– Да ладно.

– Прохладно.

– Суп итальянский, царский салат…

– Тогда я торговал по квартирам гербалайфом…

– Там такие дела… там просто…

– Занимаюсь благотворительностью, милосердием…

– Рожа лечится плохо, а заговаривается хорошо, но у нас не стало экстрасенсов, ясновидящих…

– Что ты ставишь против монстров плюс девять?

«Не думай, что ты кому-то навредишь, – говорила ему Ira, – даже если запомнишь все это. Разве самому себе… навредишь, но это тебя не должно волновать. Хотя чтобы слушать и слышать голоса вокруг, надо быть взволнованным. Взволнуй себя, – продолжила она и улыбнулась, – эти голоса – свидетельства здешнего и мирского… но и чудесного». «Только ради тебя я готов даже на это», – произнес он тоже с улыбкой, но улыбкой искусственной. «Ну, если ради… – с мирной улыбкой заключила она, – но только ничего не придумывай от себя». «От кого же мне придумывать?» – спросил он. «От меня», – тихо сказала она.

Он, ободренный ею, пошел со своей тетрадью в клеточку и записывал то, что слышал, хотя понимал, что отбор неизбежен, что другой бы услышал и запомнил другое, – ведь ему поневоле приходилось что-то запоминать, на морозе шариковая ручка работала плохо, так что приходилось терпеть и запоминать до ближайшей станции метро.

Он шел и продолжая, записывал:

– Полюса к полюсам, минуса к минусам.

– Я образно говоря, Вань… ты не понимай это…

– Она выберет чего там… потому что давление

– … из трех слов…

– Видала вчера певцов наших? Хари все отъетые…

– А голоса отпетые…

– Одно и то же, одно и то же…

– Если бы я учил бы…

– Нет, понимаешь…

– Мы пожалели ее по отдельности и с Юздой Бутовой отправились в цирк…

– Погода там вообще непредсказуемая…

– Сегодня так день быстро прошел, тебе не кажется?

– Просто папа твой упертый, он постоянно с открытой дверью лежит…

– Вот с высшим образованием… самое последнее… свежак…

– Намажь пятку лимоном… сразу почувствуешь…

Ira прочла его записи и сказала ему: «Ты, очевидно, поставил какие-то фильтры и выбирал то, что тебе понравилось… а может быть, даже приписал от себя что-нибудь, что совсем уж недопустимо. Я просила тебя слушать бесхитростные голоса улицы. Но ты, видимо, еще не совсем готов к этому».

Он попытался следовать ее советам, но у него мало что получалось, к тому же он не мог сразу по горячим следам все записывать, чтобы не смущать говорящих, а использовать бездушный магнитофон ему не хотелось. Он понимал, что все равно потонет в хаосе голосов, мнений, советов, восклицаний, жалоб, просьб, невероятных признаний по мобильному телефону. Ведь сейчас улица представляла собой как бы птичий двор, где людские голоса, перебивая друг друга, соединялись в неразборчивый и все же немного различимый в своих смыслах хор. Некоторые говорили, конечно, таясь и шепотом в самое ухо телефону, но многие кричали, так что было слышно на другом берегу улицы.

Он просто шел и записывал:

– Я на ее крик: «На полтона ниже!»

– Да здесь можно только шифон или объемный шелк…

– Он морит себя голодом, я спрашиваю: «Зачем?»

– Как будет по-испански «тубаретка»?

– Я тоже архитектор… системный…

– Вернешься, будешь смотреть «Троянскую войну»… всю!

– Что позволяешь себе… деловой… у кого храбрости набрался?

– Он хотел учиться на халяву, но не вышло…

– Так и сказала ей: «Будь счастлива на всю катушку!»

Ira осталась явно недовольна, когда он предъявил ей свои записи. Она недолго, хотя внимательно прочитала их и сказала:

– Ты их, конечно, сохрани, но они все же малоценны, они больше свидетельствуют о твоем непослушании.

– В смысле?

– Я тебе сказала записывать как есть, а здесь чувствуется цензура.

– То, что мата нет?

– Не в этом дело… хотя и в этом, возможно, тоже… тут твоя, так скажем, эстетическая цензура, ты отбираешь, кроишь и располагаешь так, как тебе представляется, хотя и не контролируешь себя.

– Располагает кое-кто иной.

– Но ты возомнил, что ты лучше знаешь, что к чему… я хотела и велела тебе войти как бы впервые в наш мир… и в гул голосов… войти, как в первый класс, ты ведь этого хотел… а ты вторгся туда высокомерно… как уже закончивший школу… как первый ученик… а не ученик впервые… Разве что, может быть, потом получится.

Выйдя на декабрьскую московскую улицу и приготовившись слушать голоса вокруг, он вдруг различил музыку, звучавшую постоянно в его ушах и которая могла бы ему помешать. Собственно, он всегда, если не был болен, ее слышал, а лучше сказать, слушал, но не обращал на нее внимания и не придавал ей значения. В основном это были повторяющиеся в нем мелодии или их отрывки из самых разных областей: там была и классическая, и рок, и поп-музыка, и советская эстрада. Но он почти не фиксировал ее, это было приглушенное, но постоянно работающее радио, как было раньше почти в каждом доме.

Сейчас он его расслышал в наступившей тишине вокруг, к которой он стал прислушиваться, постаравшись отключить на время все мысли. Непроизвольно все же музыка прокручивалась в нем, и единственное, что он мог, – попытаться включить ту музыку, которую ему хотелось сейчас слышать. Привычно завел он в себе давно уже заезженную пластинку с известным романсом. Он напевал его постоянно про себя, надоев себе. Хотел он переиначить, сменив ми-мажорную на ми-минорную гамму, изменив первое слово на «Ночь ли царит…», но ничего из этого не вышло, отчасти потому, что следующие слова канонического текста были «тишина ли ночная» – заменять их на «тишина ли дневная» было бы нелепо. Но он вспомнил почему-то микеланджеловскую «Ночь» (которую какой-то поэт – он забыл, кто) сравнил с мышеловкой. Но не столько даже контур скульптуры он вспомнил, сколько поверхность и структуру видимого мрамора отшлифованного, холодного и прекрасного тела.

Ira показывала ему уже кое-что из записей своих, – там было несметное количество черновиков, выписок из книг и отдельных цитат, – авторство было уже установить невозможно. Но этот фрагмент принадлежал видимому, различимому еще автору – Теодору Адорно, чье имя разместилось на последнем клочке вырванного и забытого из блокнота листка. То был финальный отрывок фразы, не позволявший восстановить все предложение: «…той чудесной, любящей женщине, коей является музыка».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?