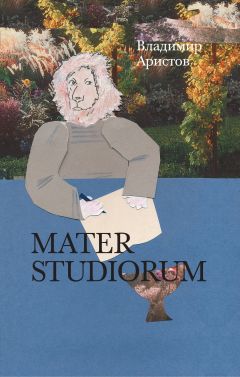

Текст книги "Mater Studiorum"

Автор книги: Владимир Аристов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

9

Завтра должно было состояться заседание кафедры, и Осли сказал, что Вертоградскому надо, наконец, там появиться – познакомиться с другими преподавателями, да и вообще показать, что он не пустое место, не световой некий призрак, о котором только слышали, но никто не видел толком. Завкафедрой в том числе. Он не хотел, конечно, идти, но делать было нечего, тогда в первый раз, во время первого заседания, он притворился больным, но сейчас, когда все знали, что недавно произошла его лекция и даже не одна, невозможно было уже придумывать что-то. Его беспокоило, конечно, не совпадет ли заседание с каким-нибудь семинаром, на котором он должен будет присутствовать как студент, но все вроде бы обошлось. Пользуясь своей «полуставочностью», он избегал общения с коллегами и старался не знать никого в лицо, чтобы и его при встрече не узнавали. Но сейчас он увидел всех, хотя по своему обыкновению попытался занять свое привычное и, как ему казалось, господствующее положение в заднем ряду.

Заведующий кафедрой сразу же сказал, что посещение лекций и других занятий для студенток и студентов 1-го курса обязательно. И посмотрел в его сторону, может быть, случайно, а может быть, и нет. Все же в собрании появилось неизвестное и новое лицо. Вертоградский подумал, что взгляд в его сторону и замечание можно понять двояко: как обращение к нему-профессору и к нему-студенту. И он не выдержал и произнес:

– Что же, лучше будет, если подневольные студенты будут присутствовать на лекции и там спать?

– Лучше, – слегка улыбнувшись, сказал зав, – ведь обучение во сне – весьма действенный метод. А что, на вашей лекции многие спят?

– Вы знаете, я не считал, – в тон заву ответствовал Вертоградский, – да и не замечаю я, не обращаю я внимания, я занят более важными делами.

Все повернулись на мгновение в его сторону, и он с удовлетворением увидел, что некоторые мужчины были с бородой, но сильнее его поразило матовое сияние женских лиц.

Дальше завкафедрой продолжал свою речь, а он, Вертоградский, почти не слушал его, говорившего о насущных делах, но между делом упомянувшего – Вертоградский не разобрал для чего – о многих знаменитых фигурах, мелькнувших когда-то в стенах здания, помянул, кажется, Цветаеву и Есенина, подымавшихся, правда недолго, по ступеням амфитеатра аудитории.

Вертоградский вдруг понял, что, действительно, почти половина студенток словно бы дремала в каком-то гипнотическом отчуждении на его лекции. «Все-таки мой курс называется «Введение в эстетику», а не «Введение в транс»», – подумал он. Подумал он также, что ему могли бы предъявить гипотетическую статью какого-нибудь кодекса о доведении до транса несовершеннолетних. Да, среди его студенток много, наверное, было не достигших 18 лет. Но Ira была другой. Явно – он теперь это понял ясно – она была самой старшей в группе, а возможно, и на всем потоке. И старостой была не только по формальной обязанности. Никогда она не дремала на его лекциях. Она бодрствовала всегда – она ведь сидела постоянно в первом ряду, и он видел ее вблизи. И хотя не была самой внимательной слушательницей – он чувствовал, что она думает временами о своем, и мысль ее далеко – не вызывало сомнения, что она включена. Она не записывала лекции, впрочем, и для самой старательной студентки – он понимал – это было бы нелегко, но постоянно делала какие-то пометки в блокноте. Все же иногда он чувствовал ее пристальный и даже пронизывающий взгляд, когда она смотрела прямо в него. И вдруг, сейчас на монотонном заседании кафедры он подумал без всякого внешнего импульса или причины, что она могла бы стать его ученицей.

Не мог бы он сразу определить, что бы это могло означать. Никогда ни о ком он так не думал, был почти всегда одинок в изысканиях – и в совместных работах тоже. У него никогда не было учеников, и вдруг сейчас он так подумал о ней. Роль практикующего философа была ему, вернее, оказалась, по душе – он вышел из своего душного научного институтского кабинета, где провел долгие годы, на простор совершенно незнакомой, точнее, полузабытой и сейчас припоминаемой жизни. Есть, наверное, периферийные малодоступные, по сути, полярные области сознания и мысли, в которых обитают отдельные личности. Ими интересуются единицы. Он всегда почти пребывал в таких областях, и все же всегда он хотел поделиться мыслями. Он возжаждал – хотя бы на время – множественности. И вдруг сейчас понял почему-то, что только она – Ira – способна воспринять хотя бы малую долю того, что он хотел бы сказать.

Но она была совершенно независимой, более того, он заметил, что вокруг нее образовалось нечто вроде небольшого девического кружка, в котором все внимали ей. Это были его мимолетные, хотя, возможно, и точные именно в силу своей летучести впечатления. Они собирались вначале где-то около подоконника у светлого окна и потом шли в какую-нибудь незанятую аудиторию. Все было так кратковременно, в перерывах между занятиями, что можно было не придавать этому значения. Но он все же однажды – студентом – пошел за ними следом, однако, когда он, словно бы по ошибке, зашел в аудиторию, все прекратили речи и разом замолчали. И Ira неумолимым взором смотрела и ждала, когда он удалится, и он за дверью понял, что там воцарилось молчание, ожидающее, что незваный гость удалится на расстояние тихого голоса.

Сегодня, когда он бежал по коридору, чтобы принять – в неочередной раз – профессорский облик, то есть для прихода на собрание кафедры в пристойном виде, его приостановила Ira. Собственно, он не прекращал бега, а только оглянулся и расслышал, как она спросила:

– И однако, когда ты появишься на своей лекции?

Он не стал отвечать, потому что торопился на заседание, и не сразу понял странность вопроса, хотя и сказанного почти в шутку, но, наверное, рассчитанного на его спонтанный ответ, возможно, тоже с улыбкой, но который выдаст его, показав, что он понимает, что она знает о его секрете Полишинеля – для нее Полишинеля. Может быть, такой вопрос был просто оговоркой, но обычно она была точна в высказываниях. Произнесла она фразу с улыбкой на устах, и можно было воспринять ее как шутку или провокацию. Но, задумавшись на бегу, он ощутил давно не испытываемое чувство отключения на мгновение от реальности происходящего. Ее вопрос он вдруг воспринял как скрытое задание, как загадку – о том, как разрешить ситуацию, – ведь она, ему почудилось, все поняла и знает о нем – каким образом он студентом может появиться на своей лекции, то есть на лекции профессора Вертоградского?

10

После заседания кафедры он вдруг понял, что будет читать лекции именно для нее, только для нее, и тогда – он почувствовал – ему будет легче рассказывать что-то и другим. Ему представилась она неподвижной звездой, на которую устремлен его взгляд, в то время как другие звезды вращаются вкруг нее. Но он смог теперь различать эти другие звезды и целые созвездия, поскольку мог не перебегать взглядом хаотически с места на место, но, сосредоточившись на одном, найдя точку опоры в одной звезде, различить яснее и все другое. Он вспомнил и о созвездии Близнецов, когда различил теперь неразлучных Еву и Люцию, и хотя настоящие близнецы-созвездие были мужского рода, все же эта новая система была сродни им. Еву все называли на польский манер – Эва, и он долго не мог понять почему, но потом в обрывке какого-то мимолетного разговора уловил суть: по паспорту она звалась Рева – так их отец захотел в сдвоенном имени-загадке своих дочерей запечатлеть слово «Революция». Но никто не хотел, чтобы в школе ее дразнили «ревой», и поэтому имя в произнесении было изменено. И теперь сестры-близнецы своим созвездием прославляли «Эволюцию».

Все же центром его взгляда стала одна звезда, но черты реальной Iry стали странно расплываться в его памяти, и он подумал, что так приближается то чувство, которое он не испытывал давно – легкий приступ почти морской болезни, головокружение и потеря контроля – то, что можно было назвать влюбленностью.

Правда подумал он, что теперь сможет как раз более отрешенно запечатлеть черты реальной Iry, не той, что хранилась уже во внутреннем взоре, как в тайнике, но карандаш выпадал из его пальцев, когда он пытался слабым контуром наметить ее профиль, и даже словами не мог сказать, тонкий он или нет, а сделать ее фотографию он тем более не смог.

Теперь, когда он знал уже, что читать будет именно для нее, и она сосредоточилась в невидимом центре, словно бы весь курс выстроился, и ему показалось, что он знает, о чем будет говорить, – давние мысли, о которых он, казалось бы, думать забыл, появились вновь, и название тайное появилось «Антиномии познания – страх и любовь». Собственно, ведь он собирался читать курс по эстетике, а откуда появилась вдруг гносеологическая часть, откуда теория познания какая-то приплелась, не от забытого ли и вспомненного вдруг Кьеркегора, он не сказал бы, но ему все же становилось ясным, что сможет он говорить отчетливее, хотя и не верил он своему сознанию по-настоящему, и предвидел, что оказавшись вновь в девичьей аудитории, впадет опять в радостный хаос.

Но придя на следующую лекцию, не успел он толком расположить свой портфель вблизи кафедры, а иногда он ставил его и на саму кафедру – в тех редких случаях, когда был уверен в своих силах, но это было не сейчас, не успел он толком собраться с мыслями и подумать, о чем говорить, как раздался уверенный и звонкий девический голос: «Я разгадала загадку».

Он искренне не понял и несколько наивно спросил: «Какую загадку?» Он и думать забыл о том, что происходило на прошлой лекции, хотя сколько раз себе повторял: «Выйдя из аудитории, повтори все, что ты только что прочитал, – пусть это займет три минуты, но ты должен проследовать только что прошедшим путем, иначе ты, можно сказать, исчезнешь. Тогда ты словно бы и не существовал те два академических часа, что ты читал лекцию». Но то был какой-то внешний голос, а сам он не мог бороться с желанием скорее исчезнуть, удалиться как можно дальше от аудитории, и не то что забыть, – этого не было и в мыслях, – но оказаться на каком-то почти недосягаемом расстоянии от всего произошедшего.

Он видел Iru – но, несомненно, не она произнесла эти свои слова, он действительно не понимал, о чем идет речь и оглядывался на другие лица, ища в глазах подсказку, как ученик, который вышел к доске, несмотря на невыученный урок, и в отчаянии пытается к своим разрозненным мыслям подсоединить вихрь чужих неизвестных. Но никто ему не подсказывал, и он стоял с растерянным и даже потерянным видом.

«Я думаю, что речь идет о том, что у нас почти женская аудитория, и в этом ответ, вы ведь это имели в виду?» – словно помогая ему, продолжал тот же уверенный девичий голос. «Да, отчасти вы правы», – произнес он, уже обретая уверенность экзаменатора, надеющегося, что экзаменуемый все сам расскажет о вопросе в билете. Хотя и не помнил он своего вопроса, но надеялся на способность отвечающей, к тому же почти на все загадочные вопросы, которые возникали сейчас, можно было бы отвечать примерно так же, как она.

«Мне бы хотелось вызвать вас к доске, чтобы вы подробно все рассказали, но сейчас все же не семинарские занятия, поэтому отложим…», – произнес он для себя спасающую его репутацию – так ему казалось – фразу, но что он имел в виду, когда произнес это «отложим», он не знал.

Все, о чем он хотел рассказать, вылетело, как птица, из его головы и долго не возвращалось, он опять говорил о чем-то достаточно беспорядочно и увидел лишь, как Ira раскрыла тетрадь, что было невиданной роскошью, и ему виделось, что это стеклянные створки окна в ее доме, где он не был никогда, но увидел и не мог оторвать взгляд.

Он не знал, с чего начать, потому что забыл то, о чем хотел говорить на лекции, и сказал почти первое, что смог промолвить:

– Перед тем как впасть в сон на лекции, попытайтесь представить, как много сейчас происходит за этими стенами, здесь мы, уединившись, переживаем не только радость сосредоточенности, но и скорбь от того, что мы не там, мы сгустили в своей посвященности то многое, что происходит сейчас не с нами, как будто не с нами…

– Вы что, предлагаете очистить нам помещение? – раздался опять тот же звонкий голос, неизвестно кому принадлежавший, – это была не Ira, он словно не мог поднять глаза на нее, но все же и сквозь опущенный свой взгляд видел, что она молчала, раскрыв перед собой ослепительно белые, как ему показалось, страницы огромной тетради.

– Нет, я предлагаю вам сосредоточиться, но сконцентрировав внимание в этом одном месте, понять, как много за его пределами происходит, за этими стенами без окон – бесконечность жизни, где мы сейчас как бы отсутствуем, но можно почувствовать возможность жить вблизи этого нуля, вблизи его очерченного отверстия-окна в мир.

На этот раз никто ничего не произнес, лишь легкий шелест бумажных страниц был ему ответом, и он увидел какую-то отрешенность на девичьих лицах, и вдруг понял, что действительно они сейчас готовы его слушать, переходя в постепенный словно бы сон, и только ее глаза – он знал – были открыты в бодрствовании.

Он начал припоминать то, о чем хотел говорить на лекции и что было, по сути, тоже припоминанием его давних скрытных и смутных представлений. Он как будто спрашивал сейчас самого себя, правильно ли он понимает себя, того, кем он был когда-то и предложил странную эту антиномию. Впрочем, он не был уверен в таком определении. Ведь любить можно только то, что знакомо. А страх – глубинный страх познания – означает неизвестность. Можно тут же возразить, а как же любовь с первого взгляда? Но здесь можно и нужно отделаться банальностью: так называемая любовь с первого взгляда только приоткрывает нам мгновенно то, что мы знали в своей глубине до сих пор, то, что мы давно знали. Еще одно устоявшееся выражение «стерпится – слюбится». Да, именно идя от банальностей повседневной мудрости, мы приходим к тому, что любовь и познание идут рука об руку, в каком-то смысле – это одно. Приоткрывая другого человека – мы приоткрываем любовь к нему.

Он услышал, что и шелест страниц умолк, он слегка приподнял взгляд и увидел, что аудитория была словно бы в оцепенении, глаза у всех были полуприкрыты, и лишь она одна смотрела на него прямо и с какой-то почти отчаянной ясностью, и он подумал, что здесь они одни, и его слова могли звучать как самое странное признание в любви.

Но он продолжал, не мог не продолжать, будто бы речь его вела по краю обрыва, по самому лезвию его, и только говоря и двигаясь вперед, он мог удержать равновесие и удержать себя от падения. Он говорил о том, что страх изгоняется познанием, не тот инстинктивный страх… а впрочем, и тот страх тоже, – только действуя и преодолевая, можно его победить. Но надо создать инструмент, инструменты, чтобы можно было преодолевать его истинно, простой храбрости недостаточно, хотя и она необходима.

– Вы спросите, – сказал он, хотя спрашивать было некому – все погрузились в какое-то странное состояние отсутствия, а она не собиралась его ни о чем спрашивать, и только словно бы слушала его своим взглядом, – вы спросите, при чем здесь эстетика? Вы знаете… я сам не знаю… но я уверен, что при чем… мы должны сейчас, не сходя с этого места… такую связь отыскать… – он чувствовал, что начинает запинаться, топчась на месте… двигаясь кругами и повторяясь… и теряя свое профессорское лицо, но теряя лицо, он словно бы начинал восхождение своего иного лица – того, что было за бородой… и он, наполняясь абсолютной мимолетной уверенностью, продолжал:

– Такая связь несомненно есть – только внеся любовь в мир, мы увидим в познающем движении его красоту – гносеология и эстетика соединяются узким мостом или лучше сказать мостками, мостками зыбкими над опасным глубоким ручьем, по которым мы должны перебежать, чтобы соединить части мира. Только тогда мы увидим и услышим то алмазное небо, о котором я говорил вам. То, что вы меня сейчас не слышите, говорит именно о прочности моих слов в вас.

Последнюю фразу он произнес, надеясь и при этом не надеясь, что кто-то отзовется на его слова, – но никто не отозвался, – все красавицы аудитории были во сне. Лишь ее рука была в движении – она в каком-то точном ритме записывала на ослепительно белых, словно бы стеклянных страницах, и он, видя этот блеск, сам говорил как во сне.

И после окончания этой лекции, которую он прочел еще более путано и фантастично, чем предыдущие, и все же, как ему казалось, он что-то важное внушил им, – или только себе? – никто к нему не подошел. Он был даже отчасти рад – потому что пришлось бы обнаруживать свое беспамятство, но был и уязвлен, поскольку теперь становилось ясным, как к нему относятся слушательницы. Но они все встали со своего места в точно отмеченное время и почти в полном молчании покинули белую аудиторию.

11

Перед следующей лекцией он столкнулся в белых дверях с ней, и так как не посмел поднять глаз, то впервые различил и увидел цвет, принадлежавший ей, связанный с ней, – мелькнувший цвет ее платья – фиолетового с каким-то палево-огнистым шарфиком и, кажется, с сумочкой с серебристым ремешком наискось.

Но и начав лекцию, он все же не поднимал глаз на лицо Iry, на лицо той, которую считал почему-то уже своей ученицей. Он видел смутно и всю аудиторию, которую он, казалось, привычным жестом, словно взмахом какого-то шелкового платка, погрузил в сон наяву и продолжал свою прошлую лекцию, которую прервал на полуслове, но никто этого не заметил. Он сквозь свою речь вдруг вспомнил давнее свое время, когда был студентом и считал себя учеником мира. Что он вкладывал в такое понятие, он точно не знал, но считал, что надо быть послушным и лучшим учеником, ведь каждый учится в этом мире, учится у мира, и каждый обращен к нему лицом, не оглядываясь на другого, и в таком смысле каждый – лучший ученик. Он вспоминал то состояние юношеской влюбленности ко всему на свете и к женскому в первую очередь, потому что, как он тогда представлял, без любви невозможно познание, любовь и есть истинное знание, только через нее можно опознать и узнать мир. Все это он в какой-то иной форме преподавал сейчас слушательницам, которые в несомненном сне памяти – ему казалось, что они прикоснулись к той давней его памяти – внимали ему. Он вспомнил неточно и, кажется, процитировал позабытые стихи, которые повторял в то время, обращаясь к той своей любимой тогда, но и к другим девушкам вокруг. Стихотворение называлось вроде бы «В морских гротах». Блуждающие блики от воды по стенам в пещерах, темных в глубину, светлых сквозь вход в ослепительные морские дали. Только несколько строк он помнил оттуда: «Весь день я смотрел в твои глаза, и я не узнал тебя, и ты меня не узнала». Потому что, так он думал тогда, невозможно узнать любимую, – она изменяется мгновенно, как сам мир, и мы познаем мир, вырастая в его изменении, вместе с ней и с ее лицом.

И сейчас равномерно что-то произнося, он не мог все же поднять глаза от тетради и понимал, что уже не различает цвета ее одежды, он говорил что-то о памяти как о вратах, о входе в эстетику, подводя их к самому важному моменту своего курса, но сам почти не знал, что говорил, да и они, безмолвно слушая, тоже вряд ли понимали, о чем он. Он увидел вдруг ясно перед своими глазами картинку, которую вчера различил отчетливо где-то в интернете. Вернее, кадр из какого-то отрывка одного современного фильма – и полуминутный эпизод он даже хотел показать сегодня студенткам – но почему-то не решился – там мирянка, но считающая себя монахиней – монахиней в миру – бичевала себя по плечам пунцовой розой – цвет розы, по-видимому, угасал с каждым ударом, но зато расцветал другой цвет на алых плечах послушницы. Все же ему показалось, что то, что он представил, или даже предвидел эту картину, изменило характер его речи на лекции. Он читал свою лекцию, но был мысленно там, пребывал в том далеком времени и не знал: может быть, он читает вслух раскрытую книгу тогда, перенесясь в будущее.

Он хотел показать на экране мельчайший фрагмент фильма как пример эстетизации самой возвышенной, можно сказать, верховной страсти. Когда он шел на лекцию, то неотвязный музыкальный отрывок кружился у него в голове, словно приставший по дороге пес, милый, но все же от которого не знаешь, как отвязаться. То была ария Орфея «Потерял я Эвридику», написанная Глюком, кажется, в мажоре, несмотря на, казалось бы, грустный смысл – один из популярных сейчас мотивов, который он вытянул с морского дна интернета, – он хотел ее представить на лекции, зачем, неизвестно, но к счастью, также не решился. Хотя думал о том, что если бы сам исполнил арию по-настоящему, то пробудил бы аудиторию, но усомнился. Он и здесь решил, что объяснимая сдержанность позволит сделать свое выступление более весомым, – забытая на время лекции мелодия отразится неизбежно, хотя и едва уловимо, может быть, в отсвете его улыбки. Но кто сможет увидеть все это сейчас, если он погрузил своих слушательниц в сон при свете дня, дня, царящего в белой аудитории.

Вдруг он вспомнил, что там же, в интернете, он, закидывая социальные сети, как он иногда называл такое действие, выловил мелькнувший отрывок записи какой-то лекции и вначале не понял, что это, но потом ужаснулся. Был показан минутный – буквально, или даже меньше эпизод выступления некоего профессора с кафедры, но так как профессор не поднимал глаз во время довольно монотонного бормотания, то было неясно, кто это. Но когда в какую-то секунду профессор поднял глаза, то он понял, кто. И даже отшатнулся от экрана компьютера, – сквозь черную бороду на него глянуло невероятно молодое и какое-то даже понравившееся ему, озаренное лицо, – то был Вертоградский. Моложавость сверкнула лишь на миг, и дальше борода своей темной пеной все скрыла, но он вдруг увидел себя не таким, каким хотел показаться, то есть заброшенным в далекое будущее, – наоборот, в этом заснятом студенткой мимолетном отрывке, – хотя он настрого запретил им снимать лекции, – здесь сверкнуло его лицо из более раннего прошлого, чем то время, которое он хотел представить всем окружающим его нынешним собой-студентом.

Не столько он испугался своего разоблачения, сколько того, что все его переодевания мало имеют отношения к реальности. Так же как его разговоры о вводе в эстетику отступают тут же при столкновении с действительностью, в которой несомненно грубая красота повседневного и мимолетного, но ослепительно правдивого, незаметна по сравнению с вроде бы тонкой эстетикой застывших и утвержденных форм. Все это он пытался рассказывать сейчас и студенткам, облекая в какие-то удобные для восприятия слова, но которые они во сне – пусть даже временами тревожном – воспринимали с улыбками на устах: чем бы дитя-профессор ни тешилось, лишь бы не нарушало сейчас их глубокого отрешения от происходящего на лекции.

После окончания он все же взглянул на Iru, и увидел, что она не смотрела на него, она была погружена в свои записи или что-то разглядывала – он почему-то подумал, что так она могла бы разглядывать камешки сквозь морскую воду на прибрежном дне – она долго так сидела, хотя другие студентки уже поднялись, и улыбка была на ее лице.

Уже уходя и еще раз оглянувшись на нее неподвижную, он вдруг ощутил, что все, что он рассказывал ей сегодня, хотя и не только ей, но ему показалось, что только, – было лишь признанием ей, которое она различила сквозь сон вокруг, – в том, что это он так ее слушал, он ей так внимал и стал различать то, что она ему внушает своим молчанием.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?