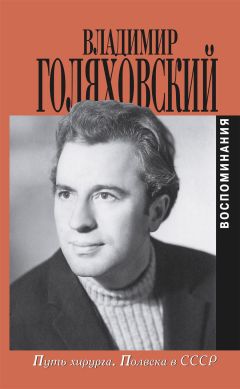

Текст книги "Путь хирурга. Полвека в СССР"

Автор книги: Владимир Голяховский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]

Новые знакомства

После той ночи Тамара приходила еще, но зазывать ее часто я не стал – мне не хотелось, чтобы наша связь стала явной в глазах ее родных, все они жили рядом, за тонкими перегородками. Может, ее мать догадалась (что было не трудно), но я опасался, что из частых Тамариных визитов может получиться намек на крепкую связь. А я хотел свободы. Так наши любовные сеансы постепенно прекратились.

Я обзаводился новыми знакомствами и рад был зазывать к себе людей. Моя уютная комната нравилась многим, у меня был проигрыватель с долгоиграющими пластинками – большая техническая новинка того времени. Когда я не дежурил, по вечерам ко мне приходили приятели, и мы слушали классическую музыку. Мои гости все были молодые специалисты после окончания московских или ленинградских институтов и почти все – евреи. Старшее и среднее поколение специалистов в городе были русские, местные или приехавшие по своему желанию, но после недавних правительственных антисемитских кампаний сюда стали направлять в основном только евреев. Здесь не было атмосферы явного антисемитизма, поэтому они в шутку прозвали Петрозаводск «край непуганых евреев». Узнав об этом, я написал шуточный куплет:

Край далекий Берендеев,

Край непуганых евреев,

Не Иркутск и не Полоцк,

Этот край – Петрозаводск.

Собравшись у меня, мы распевали его хором, повторяя на разные мотивы. Мне было интересно знакомиться с новыми людьми и наблюдать разные характеры. На мой двадцать четвертый день рождения я созвал новых приятелей. Мама прислала мне с проводницей поезда много еды, какой не было в городе: колбасу, сыр, масло, конфеты, печенье. Я съездил ночью на такси на вокзал и привез угощение – праздник будет на славу.

Мой первый приятель Марк был добрый парень, тип интеллектуала-сибарита с ленцой. Медициной он не очень интересовался, но любил читать и философски рассуждать – вообще и обо всем. В то время он был полностью поглощен своим романом: был влюблен и задумал жениться на одной нашей докторше – Фане Левиной; но ей для этого надо было развестись с нашим же доктором – Мироном Левиным, а у них была общая трехлетняя дочь. Марк был поглощен этим разводом и тайной своей предстоящей женитьбы.

На мой день рождения он сделал мне подарок – привел в гости Аню Альтман, мою соученицу. Оказывается, она работала терапевтом в другой больнице.

– Аня, рад тебя видеть! Как хорошо, что ты здесь, а не в Магадане. Как тебе это удалось?

Она опустила глаза, будто смутилась:

– Ну, это было непросто. Когда-нибудь расскажу.

Марк сказал:

– Аня у нас в Петрозаводске – покорительница сердец. Все покорены. Теперь твоя очередь.

– Что ты, Марик, какая я покорительница? Скажешь тоже…

Она действительно стала интересной женщиной и была красиво одета. Но я помнил ее прежней и не был готов для покорения – она не в моем вкусе.

Другой гость – гинеколог Семен Швацер, душа-парень, друг-приятель со всеми, хохмач и анекдотист, всегда развязный с женщинами и шутник с типичным «гинекологическим остроумием», поддразнил Аню:

– Анька, ты не бойся дать Володьке, если он будет приставать, – я всегда готов сделать тебе аборт.

– Ну тебя к черту! – Аня смущалась, но игриво на меня поглядывала.

– Ну и юмор у вас, докторов, – говорил еще один гость – юрист Владимир Розенгауз, из Москвы. Его смущала непривычная прямота медицинских шуток. Он был широко образован, знаток истории юриспруденции, интересный собеседник, приветливый человек и стал очень популярным адвокатом в Петрозаводске – люди к нему приезжали консультироваться даже из Москвы. Он потом вырос до крупного адвоката в столице.

А у Сени Швацера был неизбывный арсенал двусмысленностей, которыми он сыпал, как из рога изобилия. И такая же неуемная была у него энергия: он работал по совместительству во всех больницах и дежурил бесчисленное количество ночей, его прозвали «бабий доктор». Он хвастался, что зарабатывает больше всех нас, рассказывал:

– Когда ездил в отпуск на Черное море, я гулял напропалую, позволял себе – что хотел.

– Чего же ты хотел? – удивлялся Марк. – Ты ведь и так женат на красавице.

– Ну и что? В мире есть много разнообразных удовольствий с другими.

Впоследствии оказалось, что Сеня был гомосексуалист, хотя женатый и имел детей.

Другой гость – терапевт Иридий Менделеев – сидел возле проигрывателя и слушал скрипичный концерт Мендельсона:

– До чего же хорошо играет Давид Ойстрах! Вот бы послушать его живьем, в концерте.

– Ты не слышал, как этот концерт исполняет Фриц Крайслер, – возразил я, – он играет лучше.

– Не верю: лучше – невозможно.

Потом весь вечер Иридий говорил только о науке. Он был яркий тип целенаправленного ученого. Хотя в нашей больнице научной работой никто не занимался, Иридий задумал писать кандидатскую диссертацию по гематологии (заболеваниям крови), организовал себе маленькую лабораторию в углу больничной лаборатории, делал исследования и ездил на консультации к профессорам.

Марк предложил:

– У меня есть идея – надо нам организовать какое-то подобие научного общества. Тогда Иридий станет делать доклады там, а не в гостях за бокалом вина.

Так мы проводили время. Через год к этому моему окружению добавился доктор Анатолий Зильбер, ленинградец, человек многих талантов и поразительной работоспособности. Сначала местное Министерство здравоохранения препятствовало его работе в нашей больнице, как оно мешало и мне. Но своей энергией и упорством он смог пробиться и стал основателем анестезиологии и реаниматологии Петрозаводска. Вместе с Марком они все-таки осуществили идею и организовали Городское академическое врачебное научное общество, сокращенно – ГАВНО. Там, умирая от хохота, они делали псевдонаучные доклады – пародии на советскую науку.

А еще через годы Иридий Менделеев и Анатолий Зильбер стали профессорами и заведующими кафедрами.

Я был доволен таким окружением и поражался: если бы этих специалистов оставили при институтах, а не посылали в провинцию за их еврейское происхождение, то своими талантами они могли бы поднимать уровень не только петрозаводской, но и всей советской медицины. Я даже думал, что если бы остался в Москве, то вряд ли свел бы знакомство с такими талантливыми и интересными людьми, собравшимися в одном месте. В советском обществе им подрезали крылья за их еврейское происхождение. А по сути, это была только графа в их паспортах (пятая графа), но ничего нерусского в них не было – они выросли на русской культуре, в русской среде и были патриотами всего русского. Происхождение людей может быть разным, но нация, как государство, – это всегда одно целое и определяется не происхождением, а общностью культуры и языка.

Вскоре после празднования моего дня рождения, я увидел на одной из утренних врачебных конференций доктора Ефима Лившица, патологоанатома, старше нас почти на десять лет. Он привлек мое внимание интересным докладом о результатах вскрытия умершего больного. Его доклад был полон глубокими медицинскими познаниями. Меня поразила его эрудиция – он говорил так, как я слышал только от больших московских профессоров. Я заинтересовался и узнал, что он уже был врачом на войне и что он тонкий знаток классической музыки. Мы разговорились, я пригласил его к себе, и мы сошлись на всю жизнь.

Но в одной из первых наших бесед я очень удивился, узнав, что Фима Лившиц был членом партии – это совсем не вязалось с его образом мышления. Он рассказал мне историю, как ему пришлось вступить в партию:

– До войны я успел закончить четыре курса Ленинградского медицинского института, а в войну оставался в голодном блокадном Ленинграде. От голода там умерло полтора миллиона людей. Не знаю, как я сам жив остался. Я был ужасным дистрофиком, а когда меня немного отходили, то послали служить в армию – заурядврачом, то есть еще не полным врачом. Однажды ко мне обратились с жалобами на здоровье два бойца-еврея. Бойцы – как бойцы, я не интересовался их происхождением. У обоих было воспаление легких, и я послал их в госпиталь. Оказалось, что на другой день их рота была в бою и полностью уничтожена немцами, выжили только они. Начальник особого отдела полка, узнав, что я послал евреев в госпиталь, приказал отдать меня под Военный трибунал. Мне грозил штрафной батальон, который посылали на верную смерть. Но замполит дивизии Бердичевский был тоже еврей, он сказал мне: единственный путь тебе выжить – это вступить в партию коммунистов. Я отказывался, а он сказал: неужели ты сумел выжить в блокаде Ленинграда, чтобы теперь подставить свою голову под пулю? И я согласился.

Но я считаю звание коммуниста позорным клеймом и вот теперь живу с этим клеймом. Когда на партийных собраниях я вынужден был голосовать против «врачей-отравителей», людей, которых я уважаю больше всех, то я сам себе был противен. Поверишь ли, я пришел с собрания домой в таком гадком состоянии духа, а некому было дать мне по морде за то, что я голосовал против них. И тогда я перед зеркалом размахнулся и сам себе влепил пощечину. Все-таки стало немного легче.

Ефим обратил мое внимание на еще одного человека в нашей больнице, не врача. Он был пожилой, лет около шестидесяти, лысый, с седой бородкой-эспаньолкой и седыми подстриженными усами. Иногда он проходил через административный коридор, но вообще появлялся редко – он работал статистиком больницы, составлял отчеты для отправки в министерство.

Фамилия у старика была странная – Захер, но еще странней оказалась его история: Захер был раньше профессором истории Ленинградского университета. Он рассказывал:

– Меня арестовали в 1937 году, прямо на лекции. Я читал курс по Французской революции – это моя узкая специальность. В аудиторию вошли три вооруженных сотрудника госбезопасности, и я сразу понял – за мной. В тот год не надо было долго догадываться, я оставался один из немногих неарестованных профессоров. Так на полуслове я прекратил свою последнюю лекцию – и навсегда. Как раз в тот день я в первый раз надел новый костюм. Когда меня выводили из аудитории, один из тех троих громко сказал: «Ишь ты, вредитель – новый костюмчик себе пошил!». И перед самой дверью дал мне ускорение толчком сзади. Но это бы только первый толчок, потом меня много били на допросах.

– В чем же вас обвиняли?

– Следователи кричали: признавайся, контра, что ты был участником заговора по перевороту власти. Еще кричали: признавайся, что тебя хотели сделать министром иностранных дел буржуазного правительства России! И еще: признавайся, что ты был японским шпионом! Я понимал, что они могли меня арестовать за то, что я хорошо знал Французскую революцию со всеми ее злодеяниями и пагубными последствиями. Но почему я был японским шпионом, я не понимал. Мне дали десять лет каторжных работ.

Слушать этот рассказ старого интеллигентного профессора было жутко.

Романтика Карелии

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца…

Пушкин («Медный всадник»)

Я писал Ирине в Москву влюбленные письма. Мне хотелось показать ей себя очень взрослым, умным и деловым. Я не клялся ей в любви, но больше хотел разжечь любовь в ней – точно так, как самцы привлекают самок, выставляя перед ними напоказ свое красивое оперение. Я описывал ей свою работу, некоторые наблюдения и посылал стихи. В то время я увлекался сонетами Шекспира в переводах Маршака (недавно опубликованными) и невольно сам писал «под Шекспира»:

Придирчивый редактор этих строк —

Моя любовь. Она не терпит фальши.

Но для любви пристрастье – не порок,

А только грех, приятный и мельчайший.

С любовью состязаться нету сил,

И вот в стихах, несмело и неловко,

Невольно я пристрастье затаил

За каждым словом под ее диктовку.

Теперь я жду, чтобы судом твоим

Решилось ожидаемое счастье —

Прочти с пристрастьем, если я любим,

И оцени не стих мой, а пристрастье.

Ирина отвечала мне иногда и довольно вяло; каждое ее письмо начиналось одинаково: «Пишу на лекции». Я старался представить ее сидящей в аудитории, но образ постепенно ускользал из памяти. Романтик, я, очевидно, тосковал по вдохновляющему женскому обществу, мне хотелось кому-нибудь изливать душу.

И вот вместо женщины я нашел другой объект для обожания – карельскую природу.

Наступила первая моя зима в Карелии, а это как раз самое настоящее и яркое ее время. Если послушать симфоническую поэму Яна Сибелиуса «Карелия», то можно услышать в ней монументальное завывание вихрей северного снега. Я ходил на лыжах по лесам и слышал музыку этих завываний в ее первоначальном звучании, как слышал ее Сибелиус. Меня переполняла радость, что я живу недалеко от этого великого выразителя чувств музыкой – Петрозаводск находится всего в каких-нибудь 200–300 километрах от Хельсинки, где он тогда жил, хотя и через границу (на советском замке).

В воскресный день, когда не дежурил, я рано утром уходил на лыжах в лес (если было не ниже 20 градусов). У меня были финские лыжи фирмы «Карху», которые я купил в Москве в 1948 году на первой иностранной выставке. Лыжи были деревянные, но легкие, с креплениями нового типа, какие еще не ставили в России. Я вставал на лыжи прямо у дома и по заснеженным улицам быстро скатывался по наклону к берегу Онеги – Онежского озера. Лес был на другой стороне, через залив около 2–3 километров шириной. Идти это расстояние под вихрями снега и завываниями ледяного ветра было мучительно тяжело. Но как только я входил под защиту деревьев, становилось намного теплей. Я шел в глубоком снегу по просекам, потому что лыжников было очень мало и лыжни не было.

Передо мной и надо мной качались и шумели могучие ветви карельских елей. Кое-где я видел следы лосей, волков или лис и маленькие продолговатые следы зайцев. Иногда из-под сугроба с шумом вылетала перепелка. Иногда вдали гулко раздавались выстрелы охотников. Мне, городскому жителю, все это было внове, все меня поражало своей необычностью, все вдохновляло на что-то, чего я сам не знал. Я забывал про голод и холод, чувство было такое, что впереди меня ждет что-то очень радостное. Но что?..

Я возвращался (темнело рано), вносил в свою комнату охапку заранее нарубленных мной поленьев и растапливал печку. Ольга Захаровна, хозяйка, грела мне обед и приносила большую тарелку густого мясного борща с мозговой костью (мясо я доставал у знакомого продавца, которого лечил). Я ел под музыку Сибелиуса или Чайковского, все мои мышцы отходили от тепла и сытости. Потом садился за письменный стол и писал стихи. И как-то само собой получалось, что писал я для детей:

На снежной пушистой постели,

Помятой следами зайчат,

Уснули красавицы-ели

И сосны могучие спят.

В берлоге медведь косолапый

Всю зиму проспит до весны,

Сосет он во сне свою лапу,

И видит он сладкие сны.

И только голодные волки

Добычу выходят искать,

Но спят все ребята в поселке,

Пора и тебе засыпать.

А вырастешь сильным и смелым

И тайны лесные поймешь —

Охотником станешь умелым,

За зверем по следу пойдешь.

Неподалеку от моего дома, на той же улице, на деревянном двухэтажном доме была вывеска: «Союз писателей Карело-Финской ССР» и пониже: «Редакция журнала «Дружба».

Собрав вместе несколько стихов, я перепечатал их на своей старенькой печатной машинке и понес в тот дом. Никого я там не знал, первый сидевший за столом молодой человек оказался секретарем редакции журнала и поэтом, его звали Марат Тарасов.

– Добрый день, я принес несколько своих стихотворений.

– А, покажите, – пока он быстро, профессионально пробегал их глазами, я с волнением думал: «Возьмет или не возьмет?»

– Так. Голяховский – это настоящая фамилия или псевдоним?

– Настоящая фамилия.

– Что ж, стихи хорошие, думаю, что редколлегия согласится их напечатать.

У меня отлегло от сердца, настороженность сменилась радостью. Он расспрашивал:

– Вы откуда? Живете в нашем городе? Чем занимаетесь?

– Я хирург республиканской больницы. Раньше жил и учился в Москве.

– Хирург? Режете, значит?

– Нет, делаю операции.

– Ну, это все равно. Раньше печатались?

– Только в многотиражной институтской газете. Но мне Михалков рекомендовал писать для детей.

– Михалков? Сам рекомендовал? Я доложу на редколлегии. Знаете, у нас есть пионерская газета, отнесите туда несколько стихов. Я им позвоню и порекомендую их напечатать.

Я отнес стихи и туда. И вскоре их напечатали. И еще: мне заплатили первый гонорар – 148 рублей. Это было больше, чем за три ночных дежурства без сна.

Так начиналось мое поэтическое признание – романтика карельской природы помогла мне стать печатаемым поэтом. Нечего и говорить, что первые напечатанные стихи я отправил в два места – родителям и Ирине.

Баллада о сломанной гребенке

Приблизительно в ту же пору я заметил в городе одну красивую девушку, она работала в парикмахерской, в которую я ходил стричься. К сожалению, работала она в женском зале и я не мог с ней разговориться. Но пока я сидел в очереди в мужской зал, я наблюдал за ней в открытую дверь или когда она проходила мимо. Меня завораживала ее высокая фигура, обтянутая халатом, – она двигалась, слегка откинув назад торс; мне нравились ее длинные темные волосы, волнами спускавшиеся на плечи, тонкое удлиненное лицо с пушистыми ресницами. В ее внешности и манере двигаться было отражение чего-то неуловимо нерусского. Но особенно затаенно я любовался ее стройными ногами в тонких шелковых чулках с модными тогда удлиненными черными пятками. Женские ноги всегда волновали меня больше всего. Я услышал, что ее зовут Женя, – больше ничего. Пару раз я замечал ее на улице в компании офицеров. Она очаровательно им улыбалась.

Однажды на моем дежурстве Женю привезла в больницу скорая помощь. Я не узнал ее – лицо было бледное и грязное, волосы взлохмачены. Да я и не всматривался – у нее был настоящий шок от потери крови, пульс почти не прощупывался, кровяное давление было критически низким. Она была без сознания, только стонала. Привезший фельдшер сказал, что она бросилась под поезд. Колеса оторвали ей обе ноги на уровне колен, осколки сломанных костей торчали из грязных ран. Всю ночь мы со старшим дежурным лечили ее от шока, а на рассвете сделали ампутацию обеих ног выше колен, чтобы суметь зашить кожу в стороне от повреждения. После этого я вывез ее на каталке в палату и вместе с сестрой переложил на кровать. Приподнимая ее за плечи, я впервые вгляделся в лицо, и оно показалось мне знакомым. Когда я взял историю болезни, чтобы записать операцию, то увидел имя – Евгения, фамилии была польская – Крочковская. Тогда только я понял, кого я лечил. На меня так это подействовало, что я не мог писать – руки стали дрожать. На операции они не тряслись, а теперь просто ходили ходуном. Я лег на кровать в комнате дежурных, и меня всего затрясло так, что стало подбрасывать. Никогда раньше я не испытывал ничего подобного – это был настоящий психологический шок. Немного погодя я впал в сон, и мне причудилось, что Женя проходит мимо меня на своих красивых ногах. Незнакомый с ней, я в тот момент думал о ней как о ком-то родном.

И действительно на следующий день она стала моей сестрой по крови. Ей нужно было переливать кровь, а она отказывалась. Она отказывалась от всего, отказывалась говорить и лежала с закрытыми глазами.

– Женя, послушайте меня – ведь я хочу помочь вам.

После долгих уговоров, не открывая глаз, она прошептала, как бы сама себе:

– Неужели я не умерла? Мне надо было умереть. Я хочу умереть, я должна….

– Женя, вам надо перелить кровь, дайте вашу руку.

– Кровь? Нет, я не дам.

– Женя, это совершенно-совершенно необходимо.

– Необходимо? Для чего – чтобы жить? Нет, я не хочу жить, я должна умереть.

– Женя…

Еще и еще я, заведующая отделением и сестры, мы все разговаривали с ней – без ответа. Наконец она прошептала:

– Я – полька. Если мне переливать кровь, то только польскую. Русскую – я не дам.

Как раз накануне того дня я добровольно сдал пол-литра крови по призыву станции переливания – у них не хватало запасов крови, а я был комсомолец и должен был показать пример другим. Фамилия моя звучит по-польски, потому что род моей мамы сто лет назад вышел из Польши. Со станции переливания принесли две стеклянные ампулы с моей кровью.

– Женя, это польская кровь, посмотрите на фамилию донора на этикетке – Голяховский (я не сказал ей, что кровь моя).

Она посмотрела и согласилась. Так во второй раз (после случая на студенческой практике в Бежецке) моя кровь спасала больного.

Культи ее ног заживали плохо, началось воспаление, от нее пахло гноем, потом и мочой. Ее температура, анемия (малокровие) и ее апатия были критическими. Она лежала в общей палате на семь человек, ни с кем не разговаривала, только иногда стонала и скрежетала зубами, отвернувшись к окну. Когда я приходил сменить ее пропитанные гноем повязки на культях, она не поворачивала головы в мою сторону, а смотрела через окно на зимний пейзаж больничного двора и плакала.

О чем она думала, что вспоминала? Я пытался вызвать ее на разговор, хотел зажечь в ней интерес хоть к чему-нибудь вне ее страданий. Иногда мне казалось, что она следила за мной глазами. Но тут же она опять отворачивалась к окну.

Ее трагедия заставила меня тоже думать о смысле моей работы – неужели, как врач, я должен буду посвятить свою жизнь участию в океане людских болей и трагедий?! Стоны, крики, скрежет зубов и жалобы моих пациентов будут постоянными звуками, сопровождающими меня каждый день. Все мои разговоры с пациентами будут лишь их жалобами и рассказами о страданиях и болях. От меня потребуется колоссальное напряжение физических и моральных сил, чтобы изучать болезни, лечить их и еще успокаивать своих пациентов. Ведь страдания больных душ тоже будут обращены ко мне. В нашем коммунистическом обществе, в котором людей отучили обращаться к Богу, они не могут открывать свои души и делиться страданиями со священниками – их здесь просто нет. Делиться страданиями люди могут тоже только с врачами. Для многих пациентов – а Женя лишь один пример из многих последующих – я должен буду осуществлять и психологическую поддержку. Ведь это тоже должно вести к уменьшению их страданий и даже уводить их от попыток самоубийства.

Женю я лечил с особой симпатией, я приносил ей фрукты и шоколад, которые мама присылала из Москвы, и незаметно подкладывал на ее поднос с едой. Заведующая Дора тоже пыталась пробудить в ней интерес хоть к чему-то. Однажды она сказала, указывая на меня:

– Женя, а ведь та кровь Голяховского, которая спасла тебя, была его кровь. Это его фамилия. У вас теперь общая кровь и вы стали как брат с сестрой.

Женя глянула на меня и ничего не сказала. Но вот постепенно она стала поправляться и начала со мной разговаривать. Мы даже стали звать друг друга «сестричка» и «братик». Из многих ее рассказов я постепенно узнал трагическую историю ее жизни.

Жене было пять лет, когда в 1939 году, по договору между Сталиным и Гитлером, Польша была поделена пополам и перестала существовать. Пришедшие советские солдаты арестовали ее отца – офицера польской армии. В марте 1940 года в Хатынском лесу, под Смоленском, были тайно расстреляны двенадцать тысяч польских офицеров, среди них – и ее отец (об этом долго ходили слухи, но это преступление было раскрыто только спустя сорок лет). Женя и ее мать ничего не знали, но вскоре в их квартиру пришли советские солдаты и велели собирать вещи и выходить. Мать не понимала по-русски, тогда офицер стал вынимать из шкафа их платья, пальто и мундиры отца и все бросал в чемоданы. С двумя чемоданами их на поезде отправили в Советский Союз – в город Воркуту, за полярным кругом.

Мать и дочь жили в бедности, голоде и унижении, как «враги Советского Союза». Мать били и насиловали много раз на глазах у испуганной Жени, и она жила в страхе, что то же самое будет и с ней. Чтобы как-то продержаться, они продавали вещи, и мать много раз с благодарностью вспоминала офицера, который помог вывезти их. Только одну вещь они решили продать лишь в случае голода на грани смерти – это парадный офицерский мундир отца с эполетами и аксельбантами. Но вот в 1953 году умер Сталин, обстановка стала меняться, и польские ссыльные просили, чтобы им разрешили вернуться в Польшу. В этом им отказали, но разрешили уехать из Воркуты. После многих лет на севере они хотели перебраться на юг, но денег на два билета у них не было. Решили, что Женя поедет первой в Петрозаводск, который был не очень далеко, найдет себе работу и вышлет матери деньги на приезд.

Жене было трудно найти работу – она не могла скрывать своей ненависти ко всем русским, и это мешало ее контактам с людьми. Характер у нее был злобный – польский, а тяжкая жизнь ее еще более озлобила. В конце концов она устроилась ученицей мастера в новой парикмахерской. Она получала в месяц 15 рублей (около полутора долларов) и снимала за 5 рублей угол в комнате на краю города, за железнодорожными путями. По вечерам, когда она шла домой, мимо нее мчались поезда, и почти каждый раз она думала: как было бы просто кинуться под один из них. Но молодость и радость ее девятнадцатилетнего тела были сильней той ужасной мысли. Петрозаводск был больше и удобнее Воркуты, в первый раз в жизни она чувствовала себя независимой, ей хотелось одеваться и веселиться. У нее не было постоянного парня, но молодые офицеры заприметили ее в парикмахерской, так же как и я. Они оказались решительней меня, приходили чаще, водили ее в кино, в ресторан и на танцы. Ей это нравилось, но она дала себе обет: в первый раз она отдастся только поляку. В парикмахерской Женя почти ни с кем не разговаривала; мастерицы не любили ее, называли «польская блядь», потому что видели, что заведующий – инвалид войны и алкоголик – «положил на нее глаз» и держал, чтобы сделать своей любовницей. Сама Женя, занятая своей жизнью, этого не замечала, но мастерицы, зная своего начальника, были из-за этого настроены против нее. После трех месяцев обучения она должна была сдать экзамен на мастера. Это давало ей заработок в 45 рублей, она смогла бы накопить денег и вызвать к себе мать. Экзамена она не боялась – она легко обучилась всем приемам стрижки и завивки, и у нее был врожденный вкус к изяществу и красоте.

За день до экзамена заведующий – пьяный, как всегда, – вызвал ее в свой кабинет:

– Женя, зайди-ка ко мне – надо поговорить о твоем будущем.

Мастерицы понимающе переглянулись. В кабинете он закрыл за Женей дверь и, не говоря ни слова, кинулся срывать с нее халат. Она опешила, но мгновенно поняла, что он атаковал ее так, как солдаты делали это с ее матерью. Она вырвалась, а он наступал:

– Ну, чего, дура, сопротивляешься? Небось не цел очка, подумай о будущем.

Задыхаясь, она выбежала в коридор позади зала и встала у окна, переводя дыхание. Когда она вошла в мастерскую, то чувствовала, что мастерицы смотрели на нее с усмешкой. Женя не знала, что делать. Она механически взяла в руки розовую гребенку с ближайшего стола. Отвернувшись к окну, чтобы не видели ее слез, она нервно сгибала и разгибала гребенку. Крак – гребенка с треском сломалась в ее руках.

– Ты чего это сделала с моей гребенкой? – закричала мастерица. – А? Для чего? Говори!

Другие мастерицы включились:

– Она это нарочно.

– Какая нахалка!

– Она думает, что лучше всех!

– Польская шлюха!

На шум прибежал заведующий:

– Чего вы разорались?

– Вот, эта ваша польская шлюха – она сломала гребенку!

Воспользовавшись моментом, он крикнул Жене:

– Так ты так, да? Снимаю тебя с экзамена – ты уволена!

Обозленная, обиженная, обескураженная, Женя крикнула:

– Ну вас всех в жопу! – швырнула гребенку в лицо заведующему, сорвала с себя халат, бросила его на пол, схватила пальто и выбежала на мороз.

Ее душили обида и бессилие. Она шла в темноте вдоль железной дороги, и ее пронзила мысль: единственно правильное – это броситься под поезд. С того момента она была занята одним – как это сделать. Приближался шум поезда, она приготовилась к прыжку, но в последний момент в страхе отпрянула перед грохотом громадных колес. Она была так напугана, что не заметила, как приблизился второй поезд. Хотела кинуться к середине состава, но опять испугалась. И тогда возникла новая мысль: я струсила!.. Я не смогла это сделать, потому что струсила!.. Значит, я трусиха!.. Эта мысль билась в ее висках. Ей стало противно – у нее даже не было смелости сделать то единственно правильное, что спасет ее от мучений жизни. И под влиянием этой мысли она бросилась под колеса третьего поезда… Очевидно, ее молодое и сильное тело сопротивлялось этому – ей отрезало только ноги… только ноги… только…

Женины культи зажили. 8 марта, в Международный женский день, она впервые встретила меня улыбкой. Я заметил, что она причесана, ногти на руках покрыты красным лаком, и от нее пахло духами. Все это приносили ей бывшие сослуживцы, хотя она продолжала отказываться разговаривать с ними. Они объясняли мне:

– Да разве ж мы могли подумать…

– Да если бы мы знали…

– Да ведь та гребенка-то была старая и даже с трещиной…

– Да мы и того заведующего прокляли и выжили…

Известно, что русские души жалостливы и отходчивы, только зачастую проявляют это слишком поздно.

В день своей первой улыбки Женя спросила:

– Братик, что будет со мной, когда меня выпишут из больницы?

– Знаешь, сестричка, это еще не решено.

– Не решено? А что вы всегда делаете с такими инвалидами, как я?

– Ну, это по-разному.

Вообще-то я знал: заведующая Дора сказала, что если Женю не заберет ее мать, то скоро надо будет переводить ее в инвалидный дом. Вздыхая, она рассказала, что это за дом – изолированная в лесу от города колония настоящих обрубков и отбросов общества: глубокие инвалиды становились там ворами, преступниками, алкоголиками и развратниками, зараженными всеми венерическими болезнями.

В другой раз Женя сказала мне:

– Ты меня обманываешь, братик, не хочешь сказать правду. Я сама уже слышала про инвалидный дом, куда вы меня отправите. Знаешь, недавно я звонила маме. Целую неделю я не могла соединиться с ней в Воркуте, но наконец дозвонилась по вызову. Я сказала ей, что выхожу замуж за офицера Владимира, с польской фамилией Куляковский. Я немного изменила твою фамилию. Ты на меня не сердишься?

Ну как я мог сердиться на бедную девушку, так сильно обиженную судьбой? Все-таки у нее хватило фантазии успокаивать мать. А она продолжала:

– Я сказала, что мы уезжаем на Сахалин, и просила не искать меня, потому что у мужа секретная служба. Ведь у военных всегда секреты. Еще я сказала, пусть она старается уехать домой в Польшу, а я потом навещу ее. Чего я только ей не врала, даже – что много танцую с Владимиром в офицерском клубе. Знаешь, я так завралась, что сама представила себя танцующей с тобой, а ты был в папином офицерском мундире. Хорошо, что другие в больничном коридоре не понимали, потому что я говорила по-польски. Мама и плакала, и радовалась. Я хотела отослать ей обратно этот папин мундир, но она просила меня подарить его моему мужу.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?