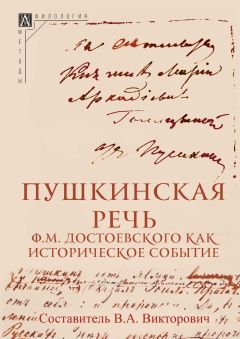

Автор книги: Владимир Викторович

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 20 (всего у книги 72 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]

П.А. <А.Н. Пыпин>

С Пушкинского праздника. 5–8 июня

(«Вестник Европы». Кн. 7. С. XXI–XXXV)

С половины прошлого мая внимание русского общества, по крайней мере в Петербурге и Москве, было очень сильно занято предстоявшим открытием памятника Пушкину. Наконец, оно ждалось с заметным нетерпением: видно было, что с ожидаемым событием связывался для общества или для его образованной и литературной части очень живой интерес, что этот интерес распространялся на людей самых разнородных взглядов, положений и стремлений, что он принимал размеры, принадлежащие национальным событиям.

Открытие наконец совершилось; мы были его свидетелями 5–8 июня. И в самом деле, празднование имело характер у нас доселе положительно небывалый: не бывало такого единодушного увлечения, соединявшего стихии, кажется, несоединимые; не бывало такого возбуждения лучших сторон личного и общественного чувства.

Мы не будем рассказывать подробностей этого праздника. Всеми давно прочитаны сведения о сооружении памятника, рассказы о торжестве открытия; газеты резюмировали или привели целиком все главные из тех многочисленных слов и речей, какие сказаны были при самом открытии, потом в университете, в заседаниях Общества любителей российской словесности, за обедами – городским и литературным; рассказано об одушевлении, какое овладевало зрителями и слушателями. Прибавим только, что высокое настроение минуты не внушило некоторым из наших органов – не скажем, духа примирения, о котором немало в эти дни говорилось, но и простой правдивости в обращении с фактами. Предоставим разъяснять это будущему рассказчику этого события. Было ясно, что как ни велик был повод, собравший в одном торжестве столько разнородных элементов нашей общественной жизни и литературы, – оно не загладило вражды, не исправило литературной испорченности.

Несомненно однако, что всё торжество произвело на его свидетелей и участников сильное впечатление. Открытие памятника встречено было взрывом энтузиазма, и это праздничное, восторженное, поэтическое настроение осталось на целые дни; с этим настроением масса собравшихся на торжество слушала одушевленные речи об историческом значении гениального поэта, когда ученые профессора, лучшие из наших писателей объясняли великий переворот, какой был им совершен в целом нашем литературном развитии, изображали различные стороны его глубокого исторического влияния, напоминали художественные красоты его поэзии, рисовали его гениально одаренную, благородную личность. Между этими речами было много проникнутых восторженным, почти религиозным поклонением перед великим поэтом: он был не только создателем новейшей русской литературы, он был пророком великой «все-человеческой» будущности русского народа! Самые речи о великом поэте становились поэзией: его труд был не только монументальной заслугой в прошедшем, но знамением и прообразованием. Самих слушателей эта поэзия увлекала – и очень справедливо: в ту минуту забывалось, что действительность иной раз очень далека от этих речей, а в них высказывался все-таки искомый, желанный идеал; в редкие минуты подобного воспоминания общественная любовь собирает на поэте, дорогом ее памяти, все совершеннейшие черты его дела, сознает ретроспективно во всем объеме его влияние и возводит его в апофеозу.

Такой характер имело празднование памяти Пушкина в Москве.

Этот характер Пушкинского праздника, отмеченный восторгами и одушевлением, примирительными попытками и примерами действительного единодушия, есть прежде всего знаменательное свидетельство об историческом значении Пушкина. Нет имени во всем прошедшем русской литературы, которое могло бы собрать вокруг себя столько восторженных сочувствий. Не будем повторять того, что было уже прекрасно высказано о том великом национальном повороте, который поэзия Пушкина дала всему дальнейшему течению русской литературы. Довольно нескольких замечаний. Поэтическая юность Пушкина испытала влияние европейских школ: литература XVIII века, романтика, Байрон оставили на его мысли и поэзии свою печать, но он вскоре преодолел эти влияния и выказал энергическую самобытность. С появлением Пушкина весь предшествующий период нашей литературы отошел в область археологии; литература впервые обратилась прямо к русской жизни, и особенно прямо к жизни народной, которая целые века отделена была от жизни государства, от жизни высших сословий, от образования. До Пушкина народная струя пробивалась в литературу случайными порывами: то писатель думал украсить народной чертой пастораль, комедию, повесть; то первые полусознательные любители искали народности в песнях и сказках; то немногие инстинктивно указывали на необходимость изучения народной жизни для уразумения всей национальной истории. У Пушкина эта народность стала самой стихией его поэзии и с тех пор утвердилась в русской литературе как прочный источник ее обогащения поэтического, научно-исторического и общественного. С другой стороны, его поэзия была первым фактом реализма, который потом оказал нашей литературе такие великие услуги – изучением действительности, простотой стиля, верным изображением жизни, влиянием на общество. Пушкин дал полвека тому назад первые образцы подлинного русского исторического романа, и оставшиеся от него планы показывают – какого богатства правдивой реальной поэзии русская литература лишилась с его потерей. Далее, никто до него не был таким мастером русского языка: «пушкинский стих» стал высшим образцом; народная речь у него впервые занимает свое прочное место в языке литературном. Все эти новые приобретения в содержании и форме литературы сделаны были силою высокой поэзии, с богатой оригинальностью, свежей и разнообразной, где нашли свое выражение и самые глубокие и тонкие движения лирического чувства, и темы эпоса и драмы.

Поэзия Пушкина увлекла современников с самых первых шагов поэта. Она была чем-то неслыханным; ветераны классицизма, погибавшего окончательно при блеске этой поэзии, пытались восставать на него, но для борьбы с ними Пушкину было довольно эпиграмм. Все более свежие силы литературы, и в том числе старшее поколение романтиков в лице Жуковского, примкнули к нему и признали в нем своего главу; для молодых поколений общества Пушкин стал предметом восторженного поклонения. Есть много преданий об этой страстной привязанности общества к поэту, к своей «первой любви». Это поклонение шло за ним всюду, делало его чуть не сверхъестественным существом даже между людьми очень далекими от литературы, но до которых достигала громкая слава поэта… В последние дни жизни Пушкина эта привязанность сказалась тревожной заботой общества и народной массы, и по смерти его – глубокой скорбью, которая нашла свое сильное и трогательное выражение в известном стихотворении юного Лермонтова.

Пушкин вошел в историю великим именем. Посмертное издание показало, однако, что его поэтическое величие далеко не было исчерпано теми произведениями, какие явились при его жизни. Оказалось богатое наследство не известных дотоле созданий. Пушкин впервые открылся во всей (или почти во всей) полноте своих произведений. Вслед за тем явились знаменитые «статьи о Пушкине» Белинского, доныне единственная подробная эстетическая оценка поэта, написанная большим мастером эстетической критики и восторженным поклонником поэта. В 1855–56 году вышло в свет первое критическое издание Пушкина, сделанное П. В. Анненковым. Оно обновило во всей силе исторический авторитет Пушкинской поэзии, стало опять литературным событием и вызвало ряд новых изучений, между которыми напомним особенно замечательные статьи в «Современнике» 1856 года. Одни из этих новых изучений направлены были на эстетическое истолкование Пушкинской поэзии, другие искали осветить эту поэзию в ее современной общественно-литературной обстановке и в биографии; первое прочное начало биографии сделано было в известных «Материалах» г. Анненкова, которые вырастают потом в настоящее критически разработанное жизнеописание. Масса исторического материала о новейших временах, изданная в последние двадцать лет, разъясняет, как никогда прежде, самый общественный и литературный быт, в среде которого совершалась деятельность Пушкина.

Наступали другие времена. Реализм, освященный Пушкиным, встретился с животрепещущими задачами, которые с постановкой крестьянского вопроса и с началом реформ выросли в целый и национальный, и народный вопрос. Интересы общества перешли на почву, которую предчувствовал и страстно ждал Пушкин, но которой он не видел в свое время. Но Пушкинская традиция хранилась. Реализм доходил до своего крайнего предела, до горькой и желчной сатиры; но даже для самого поэта, призывавшего музу «мести и печали», поэзия Пушкина оставалась светлым идеалом; она осталась теплой привязанностью для писателя, который является сильнейшим представителем нашей сатиры; она оставалась тем же для лучшего художественного критика после Белинского, критика, который однако всеми своими стремлениями отдан был тем новым задачам, о каких сейчас упомянуто. Мы говорим о Добролюбове.

Таким образом, от появления первых произведений Пушкина и до последнего времени он был и для читающей массы великим поэтическим авторитетом, и в сознании лучших писателей – родоначальником новейшего периода нашей литературы и высшей поэтической силой, какая была ею создана когда-либо. Этого было довольно, чтобы открытие памятника Пушкину стало торжеством общественным: оно вызывало вдруг и сосредоточивало все личные чувства нескольких поколений, которые поэзия Пушкина питала и возвышала, все представления об его великой исторической заслуге, все ощущения поэтического наслаждения, все сочувствия к самой личности, столь возвышенной и столь трагически и безвременно погибшей. Общество призывалось отдать свою дань великому историческому деятелю, через полвека еще властвующему над сердцем и умом, и общественное признание выразилось восторженным, трогательным чествованием.

Но в этом настроении проходила, несомненно, и черта, принадлежащая условиям нашей настоящей минуты, и на которую, правда, наводила и история деятельности Пушкина. Московский праздник был со времен Рюрика первым чисто общественно-литературным праздником и по своему поводу, и по исполнению. Этот повод для массы общества был впервые широким общественным интересом, он вызвал самое горячее участие и множество участников; тот энтузиастический прием, какой встретили многие речи и разные частности торжества, были свидетельством, что литературное торжество понято и признано как национальное. Сама собой являлась мысль о положении самой литературы. В речах припоминалось об ее положении в Пушкинские времена; невольно думалось об ее нынешних условиях. Деятели литературные были, конечно, главными представителями и истолкователями торжества, – был наконец «на нашей улице праздник», по выражению Островского, и в мыслях были самые горячие желания, чтобы праздник был не только на сегодня, не только для одного круга общества, но чтобы он отразился на внешних условиях литературы, – в которых иные ораторы не находили большой разницы с тем, что было за полвека… Но видно было, что по тем же условиям ораторы затруднялись высказать определенно свои пожелания; были только припомянуты Пушкинские призывы света и разума, было сделано несколько аллюзий на бедственное положение литературы, не имеющей своего права гражданства, но ясно было видно и заявлялось громкими рукоплесканиями, что эти напоминания и намеки были хорошо поняты и разделены слушавшим обществом.

Был, несомненно, еще один мотив, который подобным образом присоединился к торжеству, напоминавшему о высоких национальных задачах, о необходимости согласного труда для их достижения. Этот мотив очень близок литературе, но далеко выходит за ее пределы. Последние два десятилетия прошли для русского общества в тяжких испытаниях, началах великих предприятий и отступлений назад, в идеальных порывах и разочарованиях – общество приходило к сумрачному раздумью, у многих – скажем прямо – к безнадежности. Но наконец как будто повеяло другим воздухом… В том более образованном кружке общества, который был наиболее чуток к совершавшемуся в общественной и государственной жизни, от всего прежнего осталось крайнее нравственное утомление. Пушкинский праздник пришелся на тот освежающий момент, о котором мы сейчас упомянули. Сюда и направились давно сдержанные, невысказанные влечения общества, все его лучшие чувства и пожелания. Праздник дал исход идеальным надеждам и ожиданиям, которым еще недавно не было никакого места в действительности; вражда и ненависть истощались, и, к удивлению, от людей, произносивших только проклятия и брань, послышались слова забвения прошедшего и примирения. Факт замечательный, и мы от души порадовались бы ему, если бы, к сожалению, еще слишком близкое прошлое, и даже настоящее не были обильны фактами и указаниями, всего менее примирительными.

Но в ту минуту, когда восторженные речи говорили о великом нравственном приобретении, какое мы сделали с торжественным признанием великого подвига Пушкина, говорили о могуществе правды и высокого идеала, – этим речам верилось или хотелось, по крайней мере, верить. Минуты таких настроений бывают драгоценны во внутренней жизни человека: пробыть несколько времени в этой атмосфере возвышенных целей, призывов и готовности на благое общественное дело, встретиться в сочувствиях с множеством людей самых разных формаций, увидеть то же сочувствие на лице противника, даже злейшего врага – это впечатление редкое и дорогое тем, что указывает хоть какой-нибудь один общественный, национальный интерес, о котором (хоть в общем только смысле) нет спора и есть единодушная мысль и желание…

Понятно, что в этом настроении нельзя остаться надолго. Является потребность выйти из опьяняющего дифирамба, отдать себе отчет в происшедшем, виденном и слышанном, но затем уже прочно владеть действительным приобретением. И после такой проверки московский праздник (и другие, с ним связанные) останется знаменательным фактом общественной истории нашего времени. Памятник Пушкину был первый, открытие которого было вполне делом общественным. Несмотря на все замедления, вследствие которых многие не могли уже принять участия в празднике, несмотря на некоторую неурядицу в приготовлениях, он был выполнен с таким успехом, возбудил такое движение и произвел такое сильное впечатление, как едва ли кто предполагал – по крайней мере, не предполагал никто, с кем нам случалось говорить.

Многочисленные речи, сказанные на университетском акте, в собрании Общества любителей русской словесности, на городском и литературном обедах, говорили об историческом значении Пушкина, о характере его натуры и его поэзии, об ее национальном смысле, наконец, о свойстве самого праздника. Многие из речей отличались достоинством серьезного изучения; другие прекрасно очертили широкий склад, всеобъемлющую силу Пушкинской поэзии; в‑третьих – с большим красноречием говорилось о нравственно-общественном значении Пушкинского торжества. Из речей исторического характера особенно обратили на себя внимание речи гг. Тихонравова и Ключевского, в особенности первая; далее, речи гг. Тургенева и Островского; прекрасно говорил о значении праздника г. Аксаков; в своем роде замечательны были речи гг. Каткова и Достоевского.

Речи вообще носили на себе печать того одушевления, в котором проходило всё празднество. Дело Пушкина ценилось не столько со спокойной исторической критикой, сколько с восторженным чувством поклонения, – которое отвечало настроению минуты. Всего больше исторической критики было в первых, университетских речах; всего меньше – в последней, которою закончился праздник, в речи г. Достоевского. Значение Пушкина в русской литературе и истории общественной мысли было выяснено в словах, продиктованных энтузиазмом; сказано было, кажется всё – довершить можно было только апотеозой, которая и сделана была г. Достоевским: Пушкин – пророк, его поэзия – прообразование будущего величия России, когда русский народ возвестит истину всему человечеству…

Мы не будем входить в подробности высказанных понятий (тем более что речи еще должным образом изданы не все); это должно бы быть сделано в свое время; и ограничимся некоторыми замечаниями.

У нас, как известно, все общественные увлечения совершаются порывами, которые большею частью трудно предугадать и которые большею частью быстро проходят, оставляя в умах иногда замечательно слабое впечатление. В последний раз мы видели такое же увлечение славянским вопросом: почти за несколько дней общество было совсем равнодушно, потом о нем заговорили, для него жертвовали, для него шли на военные приключения, потом – как будто его совсем не было… Боимся, чтобы не случилось того же теперь. Открытие памятника готовилось в течение нескольких лет; было время приготовиться к нему изданием его сочинений, цельным критическим изучением его деятельности, книгами популярными. К сожалению, так не случилось. Правда, издание (очень хорошо редактированное) начато, но вышло лишь два тома («с билетом» на остальные); вместо биографии – тощие брошюрки и несколько журнальных статей. С другой стороны, идут слухи о вновь открывающихся материалах для биографии поэта: интерес их не подлежал сомнению еще с 1837 года, но владельцы оставляли их под спудом – нужно было, чтобы громкое торжество вывело эти материалы на свет божий, в печать или в руки исследователей. Биография великого поэта, которого так славят в момент торжества, еще столь мало обработана, что накануне только были изданы (или могли быть изданы) сведения чрезвычайно характеристические и доныне неизвестные. – Скажем, впрочем, в некоторое объяснение, что последние времена нашей литературы далеко не способствовали спокойному и правдивому историческому изучению, и даже мирные заявления общественных сочувствий обставлены были странными трудностями: мы слышали, например, из вполне достоверного источника, что два месяца назад избрание московским университетом одного из его новых почетных членов было делом весьма проблематическим – казалось возможным не получить утверждения выбора; но обстоятельства быстро переменились – и новый министр народного просвещения самым торжественным образом приветствовал избрание Тургенева.

Думаем, что последующая историческая критика, которая воспользуется гораздо более полным материалом, чем какой был известен до сих пор, иначе определит некоторые исторические отношения Пушкина и поставит его на менее абсолютную и более реальную почву, чем ставили его, напр., в некоторых речах. Мы теперь только узнаем с достаточной ясностью общественные идеалы Пушкина, его политические идеи, его планы развивать эти идеи в политической газете, планы, которые не могли осуществиться по вине тогдашних условий литературы. Не раз было говорено о том, как эти условия стесняли поэтическую и публицистическую деятельность Пушкина; но мало обращалось внимания на то, как они определяли самое отношение общества к Пушкину. Говорят о том, что Пушкин испытал холодность и равнодушие общества: но они были не беспричинны. В числе строгих критиков Пушкина был писатель несколько тяжелый по форме, но сильного ума – Надеждин, в особенности боровшийся против условностей и иной раз бессодержательности романтизма Пушкинской школы, которые относили и к самому Пушкину, – и ждавший от поэта тех реальных произведений, которые уже были в портфеле Пушкина, но в печати не появлялись. Раздражительные отношения сторон, которыми обе были связаны, не давали им понять друг друга, и между прочим те общественные понятия Пушкина, которые мы узнаем теперь в их последовательной связи и в их истинном смысле, в то время могли быть только угадываемы в отрывочной форме и истолкованы односторонне и угловато. Белинский был величайшим поклонником, какого только имел Пушкин; но в тридцатых годах и у него были минуты недоумения и недовольства; его поклонение достигло высшей степени уже тогда, когда явились посмертные произведения Пушкина.

Говорят, далее, об охлаждении к Пушкину в последние десятилетия, ставя в укор новому времени забвение о величайшем русском поэте, непонимание художества. Действительно, в последние десятилетия не было того энтузиазма к Пушкинской поэзии, какой бывал в сороковых годах, – но с тем исключительным характером он едва ли и может возвратиться, потому что он создавался тогда не только красотою самой поэзии, но и духом времени; и видеть в эпохе последующей только какой-то грубый упадок есть большая историческая ошибка. Эти десятилетия были для русского общества чрезвычайной переменой, скажем больше – почти переворотом. Невозможно требовать спокойного, эстетически настроенного тона общества, когда в целой народной жизни происходил целый переворот, изменялись вековые отношения, бросались в общество семена совсем иного быта, экономического и гражданского. Развилась литература того склада, который, по признанию недавних ораторов, был начат самим Пушкиным, – но, конечно, не мог быть им предвиден со всем тем развитием, какое принесли события. Целый общественный быт был потрясен в основаниях – не мудрено, что послышались, между прочим, и резкие голоса реальной действительности, для которых некогда было искать выделанной формы. Ставить это явление в какую-то противоположность Пушкину кажется нам извращением исторической перспективы – потому что это два разных исторических периода, последовательное развитие, осложненное новыми, прежде не существовавшими условиями. Говорят о равнодушии к Пушкину, указывают на незнание Пушкина новыми поколениями, припоминают статьи Писарева – но неужели статьями Писарева, которые и в свое время были экстравагантностью, объясняется, напр., незнание Пушкина в растущем поколении? Опять странное заблуждение. Напомним лишь одно: сколько раз слышались в последние годы жалобы просто на упадок преподавания русского языка в нашей школе; сколько раз указывались жалобы самих университетов на являвшихся к ним молодых людей с аттестатами «зрелости» и с ужасающим невежеством в русском языке! Думаем, что если уже определять характер новейших явлений нашей общественной образованности, то не следовало забыть ее самый коренной источник… В тридцатых и сороковых годах всё высшее умственное и нравственное воспитание общества совершалось на художественной литературе; с половины пятидесятых годов перед обществом стали прямо существенные вопросы национальной жизни, а в господствовавшей до недавних дней системе просвещения именно русский язык и литература играли самую жалкую роль.

По старому преданью и влиянию европейской науки научная история литературы сделала у нас большие успехи в последнее время; но лучшие ее приобретения были сделаны почти исключительно в области литературы древней. Что касается до новой, то здесь было собрано множество любопытного сырого материала и всего меньше сделано критических исследований: генезис новой литературы в связи ее с развитием общественно-политических идей далеко не выяснен. До последних трудов г. Анненкова сделаны были лишь немногие критические попытки такого рода, касавшиеся и Пушкина. Эти работы еще впереди, а непривычка к критике в большинстве такова, что надо еще объяснять ее необходимость и различие критики от «неуважения», «отрицания» и т. п. – терминов, какими любит играть именно наиболее испорченная часть нашей литературы. В торжественные минуты праздника естественно выливались восторженные признания заслуги великого писателя; но пожелаем, чтобы за этими признаниями явились и историко-критические труды о Пушкине. Он дорог нам, особенно в настоящую минуту, но надо признать всеобщую историческую истину, что великий писатель, как всякий великий человек, как бы ни были чрезвычайны его дарования и его деятельность, всегда остается однако и сыном своего века, носит на себе исторические черты времени и общества. Пусть не пугаются и не негодуют те, кто считает теперь имя Пушкина неприкосновенным; только с исторической критикой наше удивление пред ним, наше признание его заслуги будет делом не одного чувства, но и ясного, твердого сознания.

Что вмешательство исторической критики необходимо, в этом убеждает в особенности речь г. Достоевского. Она имела свой успех; сказанная в известном стиле талантливого писателя, она подействовала – без сомнения, в значительной степени – потому, что сказана была перед аудиторией, уже приготовленной к крайнему увлечению: несколько дней, проведенных в непрекращавшемся ряде сильных впечатлений, сообщили этой аудитории почти нервическое возбуждение – по степени этого возбуждения ей требовалось всё больше увлекающих и обольстительных слов. Их предложил г. Достоевский. Не будем передавать подробностей его речи, сообщенных газетами. В ее содержании не было особенно нового; такие мысли высказывались издавна в славянофильской школе, и г. Достоевский только применил их к Пушкину, сделав его поэзию предвещанием. Это – тэмы Хомякова, Языкова, Тютчева. Мы не поклонники ни такой поэзии, ни таких тeopий… Публицисты известного стиля сейчас попрекнут нас «отрицанием», «западничеством», «доктринерством», непониманием русского народного духа и т. п. и в поучение укажут, что англичане, французы и т. д. также увлекаются в своем патриотизме. Мы и полагаем, что тэма г. Достоевского о будущем или даже настоящем первенстве русского народа над всеми остальными имеет уже тот недостаток, что представляет не новый пример национального самопрославления. Немцы, французы, англичане считают себя каждый высшим представителем человечества, образцом для других народов, их просветителем и законным старшиной; даже китайцы, и те уверены, что в миpе нет ничего совершеннее срединного царства; в старину так думали евреи, и странно: хотя именно в их среде возникло христианство, принятое просвещенным человечеством как истина, именно они его отвергли и осудили. По совести думаем, что такая постановка национального патриотизма по крайней мере излишня. Уже одно количество примеров присвоения себе первенства показывает, что эта постановка сомнительна: ясно, что все народы, кроме одного, должны заблуждаться, и кто же измерил все данные, которые доказали бы, что народ незаблуждающийся – именно мы? Нам говорят о всечеловечности или всечеловечестве русского народа, но – выделяя пример «всесветной (поэтической) отзывчивости» Пушкина как пример исключительного, единственного в своем роде писателя – не была ли наша «всечеловечность» просто признаком известной исторической ступени развития, стремлением усвоить сделанные ранее другими приобретения; наклонность вживаться в умственную жизнь Европы не бывала ли следствием умственной бедности нашего собственного быта, бедности, которую столько могущественных причин производили и поддерживали? Очень было бы желательно, чтобы «всечеловечность» развилась в русском миpoвоззрении как широта взгляда и нравственно-национальное беспристрастие, но «по бывшим примерам» очень мало на это надеемся; даже в последнее время, когда, бывало, русская печать (и именно большинство) принималась заявлять наши национальные идеи, характер, права, требования, в этих заявлениях было гораздо больше обыкновеннейшего национального самохвальства, нежели «всечеловечности». Эта последняя может быть только результатом всей полноты национального развития, – а об ней мы считаем непозволительным и говорить в настоящую минуту, когда народ остается без школ, общество – без возможности самодеятельности, литература – без элементарных условий, которые бы дали ей право считаться истинным выражением своего общества и народа.

«Врачу, исцелися сам» – могут сказать нам, и с полным правом, в ответ на наши самонадеянные порывы исцелять Европу и человечество. «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом», – воскликнул в минуту встречи с нашей владычествующей действительностью сам Пушкин, который не был вообще фантазером. Трудно было бы г-ну Достоевскому комментировать это восклицание поэта, по-видимому, не разделявшего его мнения об удобстве быть «всечеловеком». Но дело в том, что речь г. Достоевского была построена на фальши – на фальши, крайне приятной только для раздражаемого самолюбия. И к чему, в самом деле, явился этот «всечеловек»? Да быть им даже не особенно лестно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным «всечеловеком». Опять всё та же гордыня под личиною смирения!

Считая выводы о нашей «всечеловечности» теоретически фальшивыми, скажем прямо: мы считаем даже вредными эти толки о наших фантастических совершенствах, когда действительность ежечасно напоминает о гораздо более скромных, весьма существенных, но далеко не удовлетворенных потребностях русской жизни, и национальной, и внутренне-общественной. К сожалению, мы гораздо больше податливы на улещиванья подобного рода, чем на согласный труд для важнейших потребностей общества и литературы, на правдивое, нелицемерное суждение о нашем настоящем, чем даже просто на спокойный, добросовестный разбор наших теоретических разногласий. Мы считаем вредными эти тенденциозные ссылки на «народ», которого мы не знаем, который нам становится почти невозможно изучать, – народ, без сомнения, богато одаренный, сохраняющий много прекрасных нравственных свойств патриархального быта, но народ – лишенный образования, экономически – нуждающийся, религиозно – разделенный расколом, общественно – слабо представленный. Нам передавали сказанные однажды слова одного из пламеннейших ревнителей народного дела, что «народ – сфинкс», и это глубоко справедливо. Действительно, наш народ – сфинкс, до тех пор, пока луч просвещения не осветит дремлющее сознание и успехи общественности не дадут ему полного права гражданства.

Пушкинский праздник был едва ли когда виданным соединением русских литературных сил в одно целое. Оно произошло силой уважения к памяти величайшего поэта русской литературы. Повод не представлял возможности разноречия, и действительно, на одном торжестве в ближайшем соседстве, за одним столом оказались люди, которых видеть рядом было бы иначе немыслимо. При всех оговорках, факт был все-таки достопримечателен, и он внушал слова примирения, довольно неожиданные… Собравшиеся в Москву деятели литературы думали, без сомнения, только о Пушкине, об открытии памятника, не более; но многолюдное собрание наводило на мысль, как много можно было бы сделать, если бы такое собрание было не случайное. «Современные известия» уже высказали это впечатление, которое мы вполне разделяем; мысль московской газеты показалась другим трудно или совсем неосуществимой; нам кажется, что она – при отсутствии, разумеется, невозможности внешней – была бы в известном размере очень осуществима: для этого требовалось бы от писателей только одно – добросовестное отношение к своему писательству.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?