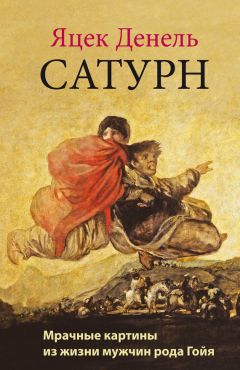

Текст книги "Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя"

Автор книги: Яцек Денель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)

А я работал дальше и впервые в жизни ощущал, что и в самом деле пишу, – в постель я свалился как водовоз, вспотевший, липкий, с руками в краске, хотя старался писать по возможности аккуратно; Колосс высосал из меня все силы – я ведь творил его не на пустом месте, а из каких-то жизненных флюидов, отчего он набирал силу, а я ее терял.

Назавтра я даже порядком не оделся, лишь набросил рубашку и халат – и пулей в мастерскую; велел только Гумерсинде забрать оттуда мою вчерашнюю одежду, чтобы не испачкать, когда буду метаться у мольберта. Пара кистей совсем засохла – я ведь, как свинтус, плюхнулся в постель, не убрав за собой; но остальные удалось спасти, и теперь, пользуясь попеременно то широкими флейцами[50]50

Плоская широкая кисть из мягкого упругого волоса.

[Закрыть], то тоненькими, как прутик, кисточками, извлекал Колосса из темноты на свет Божий. Очередные слои краски формировали гигантское атлетическое тело, придавали ему трехмерность, округляя все больше огромные мышцы; потом – красновато-желтые, жирные отблески на опаленной солнцем коже с одной стороны, а с другой – темные тени и спутавшиеся лохмы на голове – и вот уже во всей своей первозданной силе сын земли поднимается над вершинами Пиренеев; он еще покажет французикам, кто тут хозяин, кто кого тут будет лупцевать и кто кому утрет нос.

В полдень работавший где-то в городе отец прислал своего помощника Асенсио Хулио за жженой сиеной, скипидаром и льняным маслом. Хулио вошел, кивнул мне и принялся рыться в ящиках и на полках; но вдруг поднял глаза, словно только сейчас сообразил, что я пишу. Хавьер Гойя – посмешище окружающих, живописец, что не написал ни одной картины, стоит у мольберта в халате и на холсте четыре фута на четыре, а то и побольше не столько даже пишет, сколько выковывает гигантский памятник – создает Колосса, а тот такой переполох устроит в великой армии, что ему даже не придется поворачиваться лицом к этим оловянным солдатикам, сметать их железной рукой или сдувать с перевала. Достаточно лишь одного его присутствия – плечи его, как горный хребет, огромны, а кулак сокрушителен, как бешеный слон.

XI

Говорит Франсиско

«Твой-то малюет», – написал мне на листочке Хулио. А я ему говорю: «Что ты плетешь, Рыбачок», мы его «рыбачком» прозвали, у него отец был рыбаком. А он мне пишет: «Не плету, малюет». – «Что?» – спрашиваю я. Да и что такого мог малевать этот бездельник?! Целый день, как баба, отлеживать себе бока да страницы в книжках переворачивать – вот и вся его работа. «Сходи, сам увидишь», – написал Хулио. Ну я и велел извозчику отвезти меня на улицу Рейес. Колочу в дверь, открывает какая-то новая прислуга и что-то там лопочет. Спрашиваю: «Где сеньор?» А она снова что-то лопочет и не хочет впускать – так я ее в дверях чуть не облапил. Но времени было в обрез – схватил я ее за руку, поближе к грудочке, и говорю: «Я – его отец, а теперь покажи мне, где сеньор, и не болтай столько, не выношу болтливых баб!» Тут она заткнулась и показывает. В мастерской-де.

Вбегаю наверх, через две ступеньки – есть еще порох в пороховницах! – вхожу, и правда. Стоит, сукин сын, у мольберта, вздрогнул, это я заметил, но делает вид, будто меня не видит, весь, мол, из себя такой сосредоточенный. Ладно, пускай. Подкрадываюсь сбоку, и правда, сукин ты сын! Пишет! Уже заканчивает. Немного под меня, цвета сойдут, кони – страшное дело, да ладно, пусть. Сроду у него животные не выходили, да и у меня тоже, если уж честно; я бы мог любой портрет махнуть, но при мысли о конном меня аж в пот бросало. Если б король заказал мне написать все свое семейство верхом на лошадях, я б, наверно, окочурился; одна лошадь – и так слишком много, и так в ней ничего не сходится – зад раздутый, как шар, голова тощая, ноги растут неизвестно откуда, – в общем, наказанье Господне. Смотрю я, смотрю, а он меня все это время видит и понимает, что притворяться, будто не видит, уже нет смысла, ну и показывает всем своим видом, что все-таки видит. Что якобы удивлен. Жестами показывает. А я смотрю, прищуриваюсь, мины строю и говорю: «Угу… угу… хм».

Говорит Хавьер

Стояли мы там оба. Первый я – писал охваченные паникой отряды, растирал краски на палитре, добавлял капельку того, капельку сего, подсыпал киновари и сиены, брызгал на красновато-желтую кожу гиганта клочья облаков, короче, занимался всем тем, что надо было делать; другой же я, хоть и стоял на том же месте, участвовал совершенно в иной сцене, проигрывая возникающие в голове жесты и слова. Я видел, как отец входит с ухмылкой на лице, ведь ему уже сказали, что сын его, неудачник, предпринял великое дело, написал Колосса, защитника героической Испании от захватчика. Я прокручивал эту театральную сценку без конца: вот он подходит к мольберту, глаза у него округляются, а в глазах этих – слезы. Слезы умиления. «Сын, – говорит он, – ты пишешь!» Словно говорит своему чудом исцелившемуся ребенку: «Сын, ты ходишь!» Или: «Сын, ты прозрел!» То, что было у меня отнято, – возвращено, что было изъято – отдано. И я видел, как он окунает в краску кисть, как когда-то Его Величество Король окунул кисть в пурпур и нарисовал Веласкесу крест на черном камзоле (он мне об этом рассказывал и показывал на своей неудавшейся «доске», которую решил-таки не печатать), и так же, как Его Величество, пишет в правом нижнем углу: «1Х». Первое полотно Хавьера. И еще раз: «1Х». Первое полотно Хавьера. И еще раз. И еще.

Говорит Франсиско

Взрослый мужик, чего миндальничать-то, ну я и пробормотал что-то и сказал, что за скипидаром пришел – Рыбачок, мол, забыл взять.

Говорит Хавьер

Ни слова не сказал, пробубнил что-то, пробубнил, взял скипидар, за которым приехал, и след его простыл. Только с лестницы донеслось громкое: «До свидания, Гумча!» (видимо, наткнулись друг на друга), а потом тарахтенье экипажа за окном. Поехал писать. Свои знаменитые полотна.

Говорит Франсиско

Выходя, повстречал на лестнице встревоженную Гумерсинду с каким-то нелепым коком на голове; наклонился к ней – аж прядка защекотала мне нос – и сказал, что приду поздно ночью, когда Хавьер уже будет дрыхнуть; чтоб обязательно меня подождала и впустила, человек в моем возрасте не может долго стоять под дверью в холодную ночь. Подождала, впустила. «Сразу же, как папенька вышли, Хавьер упал на кровать и спит, – написала, – боюсь, как бы не заболел; весь горячий, и глаза горят». Улыбнулся я ей и говорю: «Это нормально, девонька ты моя, ты ж за художника вышла, а в художнике, что в старом, что в молодом, дьявол костры жжет. Даже если твой молодой и на рохлю похож». Взял я из столовой два больших канделябра, зажег свечи, закрылся в мастерской и велел не мешать, разве что сынок проснется; осмотрелся, где в случае чего укрыться, поставил канделябры бок о бок с мольбертом и стал смотреть.

Ах ты, сукин сын. А прятался. Будто и ничего особенного, все гладенько, миленько, как у епископа на обеде. А тут когти показал. Лицо, нос – не особенно, но волосы, эти жирные патлы – хоть куда. У кулака вроде бы больше костяшек, чем нужно, слишком округлый, а локоть – что надо. Лошади – это понятно. Хоть некоторые еще сойдут. Не говорю, что в могилу. А вот смелость темного треугольника в правом нижнем углу, его контраст с маленькими фигурками – высшей пробы. Хуже – деревца за ними, смахивают на грибочки. Ну а тучи, пушечный дым, сквозь который видно блестящее, мускулистое тело… видно, под рукой держал какую-нибудь гравюру с Геркулесом Фарнезским…[51]51

Геркулес Фарнезский – одна из знаменитейших скульптур Античности (копия – в Эрмитаже). Статуя долгое время находилась во дворце пармского герцога Алессандро Фарнезе. Европейскими мастерами с нее сделано несколько гравюр. Большинство из них подчеркивает и без того преувеличенную мускулатуру Геракла.

[Закрыть] и как одно проглядывает через другое – грандиозно. Грандиозно! Чтоб разглядеть получше, я начал вытаскивать свечи из канделябра и вставлять их за ленту шляпы. Ну-ну. Нравится мне, что спиной стоит. Неизвестно, что это такое – сила? Но ведь и страдание тоже, тут как раз тот момент, когда великан напрягся – как ослепленный Самсон, у которого отросли волосы, и теперь он мстит врагам, этим, как их там, филис… Нравится мне это. Что надо. А та громадная полоса, тень меж тучами, идущая от плеча к самому краю? Ни тебе прилизывания, ни мямленья, настоящая мужская живопись! Правда, лошади как-то в рядочках, ровненько слишком. Но в целом – охо-хо! Глядишь, вместе будем плафоны в Эскориале[52]52

Архитектурный комплекс: монастырь, дворец и резиденция короля Испании Филиппа II. Расположен неподалеку от Мадрида, у подножия Сьерра-де-Гвадаррама.

[Закрыть] расписывать!

Только вот черный конь слева… ни в какие ворота… один момент – протянул я руку к палитре, перетер немного охры, ультрамарина, костной черни да и поправил ему этот странный горб. Еще немного – и № 1.

Говорит Хавьер

Назавтра я спал допоздна, а открыв глаза, увидел склонившуюся надо мной Гумерсинду с таким выражением лица, будто она вот-вот вдовой заделается и за ручку поведет ребенка на могилку отца. «В чем дело?» – спросил я. А она, словно очнувшись, сжала губы, встала и говорит: «Что-что? Полдень уже давно, а ты бока отлеживаешь, Божий день изводишь». Повернулась, зашуршав платьем, и вышла из алькова. Хлопнула дверь.

В последние дни я вскакивал спозаранку, когда уже было достаточно света, чтоб писать, – я будто сквозь кожу чувствовал этот момент, будто поселился во мне петух, горланящий на рассвете: «Ха-а-авье-е-ер, Ха-а-авье-е-ер!» и, как куклу, волокущий меня к мольберту, озябшим, едва успевшим на себя что-то накинуть. А я сразу же – к стаканам с кистями, с маслом, со скипидаром и давай перетирать краски, отходить от холста и снова к нему подбегать. А тут – ничего. Оделся я, как полагается, и в сюртуке пошел в мастерскую. Картина как картина. Ничего особенного. Пригляделся лишь к черному коню в левом углу – как же это я мог такое учудить? Подвернул рукава и осторожно, чтоб не капнуть на одежду, поправил коня, плоского какого-то. Вот так. И еще чуть-чуть.

Да, конечно, я на какое-то время отставил полотно в сторону, чтоб хорошенько просохло. Лишь иногда заходил взглянуть, не потрескалось ли импасто. А когда пришло время, посоветовавшись с Асенсио, покрыл его лаком. Так оно и стояло на мольберте, неизвестно зачем, как упрек. Даже если я и ходил с этажа на этаж, даже если по вечерам дулся в карты, а днем играл с ребенком, все равно знал, что оно там стоит, со всей своей укрытой в гигантских мускулах силой, которой все-таки оказалось недостаточно. В конечном счете, не в силах жить с ним под одной крышей, я велел завернуть холст и отослал отцу на Вальверде. Вернувшись, посыльный сказал: «Велел передать привет достопочтенному сеньору». Передать привет. Изволим шутки шутить.

Говорит Мариано

Отец? Писал ли? Да, припоминаю кое-что из детства, кажется, мне тогда было годика три-четыре, и мы пошли к бабушке с дедушкой. Мне даже разрешили войти в мастерскую – но только чтоб я там ничего не трогал – и разрешили посмотреть, как меня дедушка рисует. А я и не собирался ни до чего дотрагиваться, на мне был красивый черный костюмчик с накладным кружевным воротничком, и я боялся его измазать, ведь все говорили, что я выгляжу в нем, как маленький принц. А если б я разорвал брючину или дотронулся до чего-нибудь грязного, а там все грязное, уже никто бы так не говорил. Дедушка велел мне сесть на стул, но я показал ему, что он чем-то заляпан, а на мне чистый костюмчик. Он страшно рассмеялся и пошел принести чистый стул; и поставил передо мной пюпитр с нотами. «Ты же ведь любишь петь», – сказал он. И мне надо было там сидеть, не шевелясь, а вокруг не было ничего интересного, только грязь и старые картины. Одна с голым сеньором. Но я побоялся спросить дедушку, что это за картина, а потом я бы не сумел ему показать на пальцах. Но когда пришла бабушка с шоколадом – дедушке в чашке, а мне в простой кружке, чтобы не разбил, – я спросил ее, что это за картина. А она мне каким-то таким теплым голоском и говорит, что это, мол, мой папочка написал, потому что мой папочка – тоже художник. Я очень удивился, но сразу же после этого я увидел портрет, на котором у меня на голове была шляпа, а она ведь осталась в прихожей. У меня на голове ее не было.

«Так нечестно, – сказал я, – это неправда». И вышел, а все стали смеяться. И прищелкивать языком, очень, мол, я похож на того Мариано, что в невзаправдашней шляпе.

XII. Три мойры[53]53

Описание картины «Судьба (Атропос)».

[Закрыть]

Широко-широко разливается река жизни, неся свои воды среди поросших лесом холмов, серебрясь от круглой луны, и чудится, будто привольна река, конца-краю не видно; по весне выплескивается из берегов, осенью поторапливается к устью многообразных завершений.

Но что за шум, такой тихий шум? Нет, это не воды шумят в реке и не листья в пышных опахалах ветвей – это тонкая живая нить, перекручиваясь, как червяк, как пульсирующая кровью жилка, быстро скользит в древних пальцах, заскорузлых по краям и истертых в тех местах, где безудержный поток таких нитей протирает кожу.

Никто не видит их лица (свои делишки проворачивают они за нашей спиной), но оно у них, несомненно, омерзительно: старость и бессердечие превратили этих женщин в бесполые, серо-бурые куклы с огромными носами, пучками вылезающих из ноздрей волос, с облысевшими надбровницами, бросающими тень на гноящиеся глаза. А пальцы? Взгляните-ка на эти пальцы – шишковатые, толстые, мужицкие, ими бы землю рыть да навоз разбрасывать, а не заниматься тончайшей ручной работой – пропускать, отмерять и обрезать человеческую жизнь. Вот в какие руки попала ты, душа-душенька. В грязные, толстокожие. Сидишь со связанными за спиной руками, стянутая какой-то старой тряпкой, и все, что в твоей власти, – пошевелить стопой или сморгнуть, всего-то. Да ровно столько тут и твоей воли – не руль ты себе[54]54

Прямая ссылка на «Оду к молодости» Адама Мицкевича: «Глянь вниз! Над этой заводью гнусной / Какой-то гад всплывает искусно, / Он служит рулем себе и флагштоком / И прочих мелких зверушек топит, / Всплывает кверху, ныряет обратно / И снова сух в волне коловратной». (Перевод П. Г. Антоколького.).

[Закрыть], а щепка, и несет тебя волна, куда ей вздумается.

Кормили тебя глупостями о ведьмах, насылающих болезни, створаживающих молоко в коровьем вымени, несущих яйца с таинственными знаками на скорлупе. О ведьмах, парящих над миром людей богобоязненных, склонившихся в трудах над землей; о ведьмах, втирающих в свое тело жир висельников, седлающих вилы и кочерги, но нет худших ведьм, чем Клото, Лахесис и Атропос[55]55

Мойры – греческие богини судьбы. Считалось, что Клото пряла нить жизни, Лахесис определяла судьбу (длину нити), а Атропос перерезала нить.

[Закрыть]. Первая держит в своей лапище клубок нитей, обмотанных вокруг маленькой фигурки, – да, это ты, душа-душенька, ты, animulo, vagulo, blandulo[56]56

Незадолго до кончины римский император Адриан (76–138) написал для себя эпитафию: «Animula vagula, blandula, / Hospes comesque corporis, / Quae nunc ab ibis in loca / Pallidula, brigida, nudula, / Nec, ut soles, dabis iocos…» (Трепетная душа, нежная странница, / Гость и друг в человеческом теле, / Где ты сейчас скитаешься, / Ослабленная, продрогшая, беззащитная, / Неспособная играть, как прежде…)

[Закрыть] – и быстро отматывает нить. Другая малой игрушечкой, уроборосом[57]57

Свернувшаяся в кольцо змея, пожирающая свой хвост.

[Закрыть], отмеряет очередные циклы: весна-лето-осень-зима, весна-лето-осень-зима, и еще раз, и еще, и морщит свою безволосую бровь: не слишком ли много таких циклов? Третья же, сгорая от нетерпения, время от времени стрижет своими черными ножницами, скрежеща ими по запекшейся крови. Вжиг-вжиг, вжиг-вжиг.

Связанная, несомая Бог весть куда над поблескивающими вешними водами, чувствуешь ты лишь то, как колотится кровь в твоих запястьях, обмотанных пульсирующей нитью жизни, – это твоя кровь стучится в стенку той крови.

XIII

Говорит Хавьер

«Да ничем я не болен, – в который раз повторял я, – просто хочу спать, хочу отдохнуть». Но Гумерсинда все посылала и посылала за лекарями, а те обследовали меня и, со страдальческим лицом кивая головой, задавали глупые вопросы, нюхали мочу, разглядывая ее на свет, щупали пульс, ставили пиявки, предписывали снадобья. Но я на здоровье не жаловался. Просто на двадцать пятом году жизни мне вдруг открылось, что я не человек, а деревянная марионетка, причем нити, привязанные к моим плечам, локтям, ладоням, коленям и ступням, к моим векам и губам, кто-то отрезал, и лежат они на полу, будто длинные мертвые пряди волос. От марионеток с отрезанными нитками проку как от козла молока, их помещают в ящичек и закапывают. В худшем случае кладут на полку, где они могут лежать себе тихо-мирно, их не побеспокоят марионетки в черных одеждах врачевателей, особенно одна приставучая, в дамском платье или пооббитая в нескольких местах фигурка старого вепря, который закрадывается в дом и вынюхивает, где тут можно отыскать то, что особенно ему по вкусу, где тут его лакомства, его трюфели: гнилье, смерть и болезни.

Навещала меня и мать. Но почти ничего не говорила – она все понимала. Она всю свою жизнь была будто заживо закопана. Как самка крота, роющая в жирной земле коридоры, родящая детенышей или скидывающая их, хоронящая мертвых, как только они остынут, ищущая сладких корешков для своего муженька-самца. Я ставил себе ее в пример. Накрывал лицо подушкой, отворачивался к стене и говорил про себя: взгляни. Тридцать пять лет провести как фасолина под камнем, выпускать одни лишь белые ростки, тянущиеся наугад к свету и воздуху. Быть госпожой, женой богача, а прожить тридцать пять лет как прислуга, угождающая своему господину во всем, буквально во всем, но, несмотря на это, всегда не столь важная, как бой быков, как sainetes, как какой-то школьный приятель, с которым он вел оживленную переписку, как натурщицы, как стройные дамы, как полотна, как все остальное в мире. Что было для него менее важным, чем она? Крыса, пробежавшая по двору, лист дерева? Разлитая вода, клок кошачьей шерсти?

Она усаживалась на краешек кровати и смотрела на меня молча. А я потихоньку отворачивался от стены. Марионетка с отрезанными нитями ничего не делает быстро, нет у нее такой силы. Я убирал подушку с лица, подкладывал ее под голову и, широко открыв глаза, вглядывался в ее глаза, и казалось, будто мы пересыпаем черную землю из одних глазниц в другие, вместе с камешками, личинками жуков, корешками, с липкими комочками глины и разбухшими семенами трав, из одних глаз – в другие, без единого слова, без конца.

Говорит Мариано

Папа был болен. Но не так, как дедушка, который ничего не слышал, и я просил маму, чтоб написала ему на листочке то, что я хотел сказать, и не так, как бабушка, когда закрывалась в своей комнате и не разрешала никому туда входить, за исключением прислуги с лекарством, и не так, как я, когда меня не пускали на улицу, и я должен был лежмя лежать в постели и пить сок из бузины, чтоб хорошенько пропотеть. Его тело было здоровым, ни горячка его не беспокоила, ни боль. Но находился он, как мне казалось, где-то на другом конце света, а здесь, у нас, осталось лишь его тело с последками жизни для самой простой деятельности.

Я никогда не знал его другим, и для меня в этом не было ничего странного.

Лишь когда узнал, что у других детей нет таких спящих отцов, я понял, что чего-то в жизни лишен, хотя при случае узнал также, что у многих вообще нет отцов – одним пришлось бежать из Мадрида, других убили французы или, наоборот, патриоты, потому что были они afrancesados[58]58

Испанские приверженцы французов.

[Закрыть] и, к примеру, приняли орден от короля Бутылки[59]59

Имеется в виду Жозеф Бонапарт (1768–1844) – старший брат Наполеона, которому тот передал испанский трон (1808–1813). Прозвище намекает на алкоголизм монарха.

[Закрыть] (мы, ребятишки, иначе его не называли, разве что на уроке, когда спрашивал учитель, который наверняка у себя дома тоже величал его Бутылкой, а не «милостию Божьей царствующий нам на славу король Жозеф I Испанский»); я дружил с двумя мальчиками, отцы которых считались josefinos[60]60

Приверженцы Жозефа.

[Закрыть], так на школьном дворе их не обошла ни одна неприятность, какую семилетние ребятишки могли устроить своему сверстнику.

Но существовали вещи намного интереснее, чем спящий отец. Трупы, лежащие на улицах. Драки нищих из-за хлеба и фасоли – еду раздавали монахи из ордена францисканцев. В ход шли посохи, пальцы и камни – из школьных окон хорошо все было видно, правда, учитель следил, чтобы мы смотрели в тетрадку.

Говорит Франсиско

Прекрасно помню тот момент: стою у мольберта, заканчивая белое кружево на фоне бархатного кафтанчика, смотрю в эти черные, как угольки, глазенки и думаю: выжил! Род Гойи упрочился, родилось новое поколение – почти все веточки моего дерева умерли, а та, единственная, что осталась, кривенькая да косенькая, все-таки пустила росток, и до того очаровательный, что я порой задумывался, а не я ли по-пьяному смастерил этого умненького мальчонку. Сколько же в нем элегантности и естественного благородства! И хоть отец мой позолотил главный алтарь сарагосского собора, но, когда требовалось, он, как Цинциннат[61]61

Луций Квинкций Цинциннат (519–439 до н. э.) – древнеримский патриций, диктатор во времена восстания пришлого населения (458–439). Рассказывают, что после завершения своей общественной миссии Цинциннат вернулся к хлебопашеству.

[Закрыть], ходил за волами и пахал поле, хоть и был дворянином чистых кровей, из тех, что запустили корни в твердую баскийскую землю, да и мать моя из благородной семьи идальго, короче – не без роду мы и племени. Честно говоря, никакие мы не Гойя, а только де Гойя, что уже давно доказано архивистами – пришлось выложить некую сумму на сие перетряхивание старых бумаг, но не затем у человека деньжата водятся, чтоб отказывать себе, когда речь идет о величии рода.

Говорит Хавьер

Принес домой какие-то документы, выписки, диаграммы, а я, клюя носом, пил шоколад. И, как сквозь туман, вспомнилось, что он мне их уже показывал, когда я еще под стол пешком ходил. Я взглянул. И написал ему: «Помнишь “Капричос” с ослом?» – «Это какой же? – притворился он, будто не понимает, о чем речь. – Много их было с ослами-то…» – «Осел в сюртуке, в передних копытах книжка, а в ней нарисованы его предки – все ослы. “Потомственный осел”[62]62

Капричос, озаглавленный «Вплоть до третьего поколения».

[Закрыть] – так, кажется, называется». – «Понимал бы чего, – сказал он и сгреб бумаги, – понимал бы чего. Надо же, до чего у меня сын выродился».

Говорит Мариано

Дедушка говорит, что я – Мариано де Гойя и должен ходить с высоко поднятой головой. Говорит, что даже если я ее и склоню, например, когда гляжу на мышь или ящерицу, то все равно можно держать ее поднятой, там, внутри себя.

Говорит Хавьер

Мне кажется, что, если б надо было вставать с постели, одеваться и идти на работу, чтоб Мариано и Гумерсинда не умерли с голоду, как масса людей в Мадриде, да и во всей Испании – их по утрам забирали с улиц, из сеней или из собственных кроватей, забрасывали на двуколки, а с двуколок сваливали в общую могилу, – я бы встал, надел рубашку, панталоны, башмаки и сюртук и пошел. Но что за необходимость? Даже если б я и сидел сложа руки, все равно у меня было наследство от герцогини, королевский пенсион за невыставленные на продажу серии эстампов и «доски» «Капричос», да и отец мне обязательно что-то подкидывал ежемесячно, так что содержали мы дом почти как до войны; голодай, не голодай, но всегда найдется тот, кто хотел бы продать свой кусок хлеба, последнюю свеклу, мешок гороха. У нас была даже возможность нанять к Марианито двоюродную сестру Гумерсинды, муж которой, Исидро Вейсс, откормленный еврейский ювелир, отдалил ее от себя за неморальное поведение. Как-то мне даже пришло в голову, а не излечит ли она меня – изловить ее где-нибудь, ведь добродетелью она, как известно, не страдает, не за невинность же ювелир ее выгнал из дому, припереть к стене, залезть под юбку… я представил себе сцену во всех подробностях, а потом, лежа в постели, подумал: да что же такое нашло на меня? Злой дух, что сидит в отце? Я видел ее потом почти ежедневно, как, грызя яблоко, она ходила по дому с маленьким ребенком на руках – старший остался с отцом, младшенький, видимо, зачат на чужом ложе, – и от одной мысли, что я мог бы до нее дотронуться, мне становилось тошно. Бедная, забитая женщина, которой нечем было бы накормить малыша, не поддайся Гумерсинда уговорам моих родителей и не сжалься над ней.

Но все это происходило будто за дверью, в другой комнате, где существовал остальной мир. Я скользил по поверхности жизни, по поверхности войны, как по замерзшему пруду, быстро и без особого усилия оставляя позади себя дни. Быть мной – уже само по себе достаточно мучительно, чтоб еще заниматься чем-то другим. Но когда мне было лучше, я наблюдал. И что-то записывал, иногда выдирая из альбома листы, иногда их оставляя: слова там перемежались с набросками, с нервными набросками самых обычных предметов; даже солонка, нарисуй ее соответствующим образом, кажется перепуганной окружающим миром.

К кистям я не подходил, чувствовал к ним отвращение. К краскам тоже. Они вызывали у меня омерзение, как запекшаяся кровь, разбросанные кости, отрубленные пальцы.

Зато старый осел процветал. И писал картины, как машина.

Говорит Франсиско

Не дело художника выбирать короля, раздавать земли, держать в руках бразды правления, командовать армией – власть художника неприметна, и ограничивается она несколькими локтями выбеленного полотна; на нем он пишет тех, кто будет посильнее его самого: ведьм и генералов, дьяволов и влиятельных лиц, в их руках он – безропотная игрушка. Одни могут упрятать его за решетку, замкнуть в набитой гвоздями Железной Деве[63]63

Железная Дева – орудие пыток позднего Средневековья. Представляло собой металлический ящик, по форме напоминающий фигуру женщины. Торчащие снаружи гвозди забивались внутрь, смерть приговоренного была долгой и мучительной. После казни днище ящика опускалось и мертвое тело сбрасывалось в реку.

[Закрыть], выдать приговор и сжечь живьем, другие – усмирить искушениями, наслать страшную хворобу, отобрать охоту к жизни, изменить судьбу к худшему.

Смеетесь над темницами инквизиции, над горластыми генералами и болтовней старых баб о ведьмах – так не удивляйтесь, если смех заведет вас куда-нибудь не туда. Уж лучше ставить свечку инфантам, а черту огарок и кое-когда, для очистки совести, клеймить власть и чары, но так, чтоб Зло не додумалось, о чем речь.

Говорит Хавьер

Разве не писал он старого монарха, его распутную, похожую на ястреба жену и развалившегося на камнях, разожравшегося Колбасника Годоя? Писал. А нового венценосца Фердинанда, что разогнал всю эту компанию и сам засел на троне, писал? И не раз! А поехал ли в Сарагосу, отдал ли рулоны полотна на перевязку и написал ли портрет ее героического защитника генерала Палафокса? Да, поехал, отдал, написал. Но орден от французского королишки тоже принял. После чего в ночь на третье мая потащился на холмы, чтоб сделать наброски еще теплых трупов расстрелянных повстанцев, а вдруг пригодится. И пригодилось. Когда позднее ему заказали четыре холста на тему восстания, наброски пришлись в самый раз.

Веллингтона, как и Палафокса, тоже написал верхом на коне, впрочем, на холсте с уже начатым и еще даже не просохшим Жозефом Бонапартом. И лишь одно объединяло портреты старой королевы, английского генерала и сарагосского герцога – безнадежный конь. Золотые галуны, кушаки, шарфы, лица, грудь под муслином, шея ощипанной цесарки… все это было выписано, как всегда, безошибочно. Но вот лошади выходили у него как большие собаки.

А другой портрет самодержца Бутылки заказал у него назначенный мадридским советником посол из Перу; отец поначалу слегка покрутил носом, но, когда узнал, что Жозеф со своим двором едет в Андалузию и не появится у него в мастерской собственной персоной, велел приобрести эстамп с его портретом и вмиг запечатлел прилизанного Жозефа на медальоне, а под медальоном или над ним, это уж кто как хочет, ангелочки, трубящая в трубу Слава, Победа в золотом венце, девушка в короне как аллегория Мадрида с гербом на блестящем щите – одним словом, мишура, какую так любят маленькие людишки, присосавшиеся к сосцу власти.

Но едва лишь Веллингтон занял Мадрид, как старый барсук замазал Бонапарта, а сверху написал Constitución. Поторопился, потому как Жозеф незамедлительно вернулся, и пришлось еще раз его запечатлевать – правда, тут отцу подфартило, в ворохе бумаг для разжигания камина он таки разыскал эстамп с портретом короля. Но не прошло и двух месяцев, как Веллингтон разбил французского выпивоху под Виторией[64]64

Неподалеку от города Витория 21 июня 1813 г. произошло крупное сражение между британо-португальской армией под командованием генерала Веллингтона и франко-испанской армией под командованием Жозефа Бонапарта и маршала Жана-Батиста Журдана. Сражение положило конец длившемуся пять лет господству французов в Испании.

[Закрыть], и старый хрыч велел одному из своих учеников, Дионисию, замазать Жозефа и снова вывести Constitución. Впрочем, не успел Фердинанд вернуться в Испанию, как тут же объявил конституцию недействительной, и надпись надо было стереть. Последнее, что там красовалось, – жабья физиономия того же Фердинанда, но, поговаривают, снова придется что-то менять.