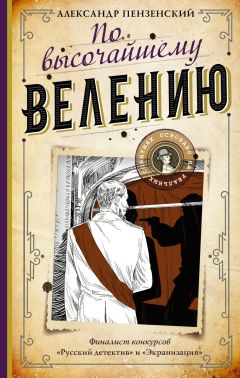

Текст книги "По высочайшему велению"

Автор книги: Александр Пензенский

Жанр: Исторические детективы, Детективы

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)

Глава 9

КИЕВ. Закончено сооружение памятника Александру II. Сооружаются триумфальные арки. На улицах развеваются флаги, фасады богато декорированы. Правительственные и частные учреждения заготовили массу ценных венков. Прибывают войска для участия в маневрах. Идут смотры потешных. Обязательным постановлением урегулированы продукты первой необходимости.

Газета «Московские ведомости», август 1911 года

* * *

– Нынче весь день из дому не выходил, господин полковник, хучь и праздник великий. Ну да они ж из выкрестов, те еще православные. – Докладывающий, мужиковатого вида тип в шевиотовом пиджаке поверх вышиванки, в штанах, заправленных в сапоги бутылками, скосил глаза на бесстыжую наяду на стене и быстро перекрестил вислоусый рот.

– Кто из выкрестов? – не понял Спиридович.

Встреча с сотрудником, приставленным приглядывать за Богровым, проходила в номере гостиницы «Европейская», который занимал сам Александр Иванович.

– Дык Богровы, а то кто ж. Дед по молодости еще к раввину ходил, все знают, но покрестился в зрелости. Только навряд заради веры – заради выгоды все.

– Ясно, – кивнул Спиридович. – У него кто был?

– С утра никого, и то ведь, все приличные люди-то в церкви, на службе. А после полудня дама заходила, час с четвертью провела. По виду – из приличных. Пришла с девкой, сама поднялась, а девку на базар отправила.

– Почему решил, что дама к нему приходила?

– Так я ее в окне видал, шторы она задвигала.

– Что еще?

– К вечеру тот конопатый заходил, про которого вы говорили, в самом начале восьмого. Они в Ботаническом саду на лавке с полчаса посидели, после конопатый Богрова до дома проводил, а сам ушел через площадь. Ну вот с тех пор Богров так и не выходил, а в девять уж свет погасил. Я еще полчаса подождал, не соберется ли куда, – и к вам.

– Ты вот что, Анищенко. Завтра, ежели эта дама сызнова явится, пошли ко мне сюда какого-нибудь мальца с запиской. Если не успею до ее ухода или не застанет он меня – ступай за ней. Надо бы выяснить сию личность.

Усатый кивнул, напялил картуз с треснутым лаковым козырьком и вышел, не тратя времени на прощания.

Спиридович специально дал Богрову день на то, чтоб тот свыкся с узнанным, а заодно хотел понаблюдать за его реакцией. Но пока все выходило не совсем понятно. В бега он не бросился, да и привычкам своим, судя по амурам, особо не изменил. Из картины также выбивался рыжий господин, вернее, скорее всего, «товарищ», с которым Богров поделился содержанием разговора, коему должно было оставаться тайным. И явно планировал это продолжать. Что ж, так выходило даже еще авантажней.

Александр Иванович поднял было трубку телефона, но, посмотрев на часы, опустил ее обратно на рычаги, так и не крутанув ручку. Стрелки показывали четверть одиннадцатого, в выездных условиях время еще присутственное, пожалуй, стоит доложить лично. Покинув номер и пройдя по коридору, Спиридович вошел в соседние апартаменты, кивнул поднявшемуся из-за секретарского стола адъютанту, коротко постучал в резную дверь, не дожидаясь ответа, просунул голову за створку и спросил:

– Павел Григорьевич, позвольте?

* * *

Александра Ивановна Кулябко, в далеком безоблачном девичестве Сашенька Спиридович, радушно улыбалась встречным прохожим, беззаботно подставляла милое, сохранившее юную свежесть лицо пока еще ласковому августовскому солнцу, неся кружевной летний зонтик сложенным. Она не боялась веснушек: во-первых, солнце уже не было таким коварным, как в мае, а во-вторых, даже весеннее светило не могло причинить прелестному белому личику никаких изъянов. Эта странная особенность – огненно-рыжая грива при полном отсутствии кожной пигментации – воспринималась ею как нечто совершенно обыкновенное, дарованное природой просто за то, что она – Сашенька – родилась на свет. Она с самого момента собственного осознания не подвергала сомнению тот факт, что весь окружающий мир живет одной лишь целью: сделать ее счастливой. Родители Сашу баловали, брат просто обожал, наставники были крайне добры и снисходительны (а как иначе, коль они полностью зависели от ее настроения). Даже к будущему супругу, которого она впервые увидела, собственно, тогда, когда он приехал просить у отца ее руки, Саша отнеслась как к родительскому преемнику, на которого отныне перекладывается обязанность делать ее жизнь солнечной и счастливой.

Мужа она уважала, но никогда не любила, да, по правде говоря, и не верила, что любовь бывает. Нет, не так. Любовь, само собой, есть – ее ведь любили и папа, и мама, и Саша, и Николай. И она тоже себя любила – как же можно себя не любить? Но коль ты уже любишь себя, зачем любить кого-то еще? Да и возможно ли это? Как так получалось у людей, любивших ее саму, – желания разбираться в столь сложном вопросе в Сашиной головке не возникало.

Еще будучи в возрасте пубертатном, зачитываясь романами, довольно неосмотрительно рекомендованными ей француженкой-гувернанткой для языковой практики и сулившими им обеим, несомненно, огромные неприятности, если б эти книги обнаружили родители, она узнала, что то постыдное, но неотвратимое в замужестве занятие, приводящее к появлению детей, может быть весьма приятным, да и дети – следствие вовсе не неизбежное. Правда, в романах-то близость телесная неразрывно следовала с духовной, но данный факт в ее памяти как-то не удержался.

Супружество принесло детей, и их Саша обожала – ну так они же часть ее, плоть от плоти, так что это обожание было вполне объяснимо и картины мира не нарушало. А вот описанное в романах блаженство от процесса, предшествующего деторождению, где-то задерживалось. Сначала Сашенька взгрустнула, и даже впервые возникла у нее мысль, что мир устроен как-то иначе, не лишь ради ее счастья. Попробовала поговорить с мужем, но бравый Николай залился густой краской – и разговор не сложился.

Глупой Саша никогда не была, робкой тоже, принятые в обществе условности соблюдала, однако за непреложные ограничения их никогда не держала. Потому, здраво рассудив, что мужчин вокруг много, а жизнь у нее хоть и вечная, но одна, безо всяких колебаний завела жизнь вторую, параллельную и никак не пересекающуюся с первой даже в геометрии Лобачевского.

К двадцативосьмилетнему возрасту Александра Ивановна, продолжавшая мысленно именовать себя Сашенькой, научилась достигать желаемого даже не с самыми умелыми мужчинами, и лишь с мужем так и не случилось заветной гармонии на постельном фронте, посему воцарилось там долгое и обеими сторонами молчаливо одобренное перемирие. Любовники – было их не так чтоб уж много – не оставляли никакого следа ни в памяти, ни в сердце рыжей красавицы. До поры до времени.

В более или менее пристойном девятьсот девятом, недели за две до Рождества, когда волнения и брожения уже полностью успокоились, появился в их доме молодой студент Киевского университета Дмитрий Богров. Сашенька сама ему открыла – так уж получилось, что, когда в дверь позвонили, она как раз собиралась выходить. Скромный, щуплый и близорукий юноша абсолютно не совпадал с ее типажом, однако что-то заставило ее задержать на нем взгляд. Тот спросил Николая, Сашенька ответила, что муж на службе. Они вместе спустились, студент проводил ее до площади и распрощался.

Но назавтра этот скромник будто бы случайно опять встретил ее на углу улицы, раскланялся, преподнес невесть где раздобытые в декабре фиалки, бережно обернутые желтой бумагой. Зябко топтавшейся рядом Лизе вручил коробку марципанов, Саше предложил локоть. Отказаться было невозможно, согласиться немыслимо. Между этими двумя «не» Сашенька выбрала первое – юноша усадил ее и Лизу в открытые сани, спросил, куда они направляются, сунул извозчику деньги… и не поехал с ними. Весь день после этого Сашенька ходила с затуманенным взглядом, прислушиваясь к чему-то новому, доселе будто бы спавшему где-то глубоко внутри. Лиза, вечная ее спутница и самое доверенное лицо, посматривала на барыню с удивлением, но с расспросами не лезла.

На другой день все повторилось в точности, только бумага, оберегающая цветы, была синей и исписанной аккуратным каллиграфическим почерком. Развернула – стихи. Неизвестные.

На третий день она вышла из дому без Лизы и успела, принимая букет, вложить поклоннику в ладонь записку.

Два с лишним месяца, почти до самого конца зимы, Сашенька была счастлива. Оказалось, то, что она считала счастьем раньше, – когда все тебя любят и стараются угодить, а ты благосклонно и милостиво это принимаешь, – счастьем-то и не являлось. А счастье – то, что случилось с ней сейчас. Она была много опытнее Дмитрия в том, что свершается под одеялом, но оказалось, что после той, запретной близости, а иногда и вместо нее может быть близость иная. Когда не можешь наговориться. Или наслушаться, если говорит он. Или просто намолчаться. Но не так, как с Николаем даже в первые годы супружества, не так, как с теми случайными мужчинами с полустертыми мудрой памятью лицами. А просто молчать, зная, что молчите вы об одном и том же.

А потом он пропал. В конце февраля просто прислал письмо, в котором сбивчиво, неровным (видно, от спешки и волнения) почерком рассказывал о каких-то анархистах, о Николае и обстоятельствах, вынуждающих его бежать в Петербург.

Конечно, Сашенька не думала о том, чтоб наложить на себя руки или бросить семью и ринуться за ним в столицу. Просто она вдруг поняла, что мир изменил свой центр вращения, перенес его в далекий холодный город на краю громадной империи, а она навсегда осталась где-то на периферии.

Так прошел год. Никто не заметил произошедших в Саше изменений, лишь она сама чувствовала, как ослабла где-то внутри нее та тонкая струна, которая заставляла весело звенеть все вокруг. Да верная Лиза наверняка удивлялась, почему это барыня вдруг устроила себе «великий пост».

А потом все вернулось так же внезапно, как год назад исчезло. Был конец марта. В Киеве по утрам уже барабанила по карнизам капель, солнце облизывало леденцы длинных сосулек, но снег еще лежал на крышах и клумбах, не сдаваясь настырной весне. Саша с Лизой уселись в присланный Николаем открытый мотор – муж иногда позволял себе такие служебные вольности. Целибат целибатом, но весна не за горами, следовало обновить гардероб, и на сегодня был назначен выезд к модистке.

Только шоффэр вырулил от тротуара, на подножку с Сашиной стороны вскочил какой-то высокий господин в сером пальто, бросил ей на колени обернутый цветной бумагой маленький букетик и спрыгнул на мостовую, так и оставшись незамеченным сидевшим за рулем жандармом. Счастье вернулось! – с радостным криком рухнуло сердце куда-то в низ живота.

Сашенька часто потом вспоминала тот мартовский день, этим воспоминаниям она улыбалась и сегодня, возвращаясь от Дмитрия и с удовольствием подставляя лицо пока еще теплому августовскому солнцу.

– Здравствуй, Санюша, – произнес прямо над ухом знакомый с детства голос, рука брата взяла ее ладонь и завела к себе под локоть.

От неожиданности она резко остановилась, но куда ей было тягаться силами со взрослым офицером – тот, не замедлив шага, увлек сестру за собой.

– Ты к нам? Почему пешком? – пролепетала она.

– Я к тебе. И гораздо важнее сейчас вопрос, не куда иду я, а откуда следуешь ты, – улыбнулись рыжие усы Александра Ивановича.

* * *

Дни Дмитрия Григорьевича Богрова закрутились в странном рваном ритме, будто бы время порой медленно, словно пружина, сжималось, а потом стремительно выстреливало, превращая часы в мгновения. Каждые сутки разделились на три не равных ни по размеру, ни по темпу, ни даже по цвету отрезка. В быстрые секунды, насыщенные электрическим светом, табачным дымом и кислым запахом мужского пота, вмещались целые часы обсуждений, изучения схем, накачивания инструкциями иногда попеременно то Кулябко, то Спиридовичем, а иногда и разом нестройной какофонией в оба уха несчастного Дмитрия Григорьевича.

После этих утомительных вечеров в «Европейской» и на Мариинской Богров с тяжелой головой и с еще большей тяжестью на душе полупьяной нетвердой походкой брел в условленное место, указываемое в ежеутренних неподписанных посланиях, где ждал никогда не унывающий Степа. Места для ночных рандеву его визави выбирал всегда разные, порой самые дикие и неожиданные. Например, во вторник, через день после злосчастного ужина у Николая Николаевича, позвал он Дмитрия на ту самую Лестницу, где когда-то оставил несчастного бывшего товарища с тридцатью «серебрениками». А днем позже и вовсе затащил на Подол, на Житнеторжскую площадь, и нет бы на монастырь смотрели, беседуя, – куда там! Будто бы случайно весь разговор прошел с видом на закрытое кладбище. «Чертов психолог», – ругался про себя Дмитрий, но тем не менее цели своей эти нехитрые уловки все-таки достигали, ибо обозначил для себя сии жизненные отрезки Дмитрий Григорьевич как черные и тягучие. Правда, были они еще странны и тем, что Степа только слушал, время от времени о чем-то спрашивал, уточняя детали, а распоряжений никаких не отдавал. Но в том, что они непременно последуют, Богров не сомневался.

И лишь утренние, дополуденные часы, как и заведено это природой и самим Творцом, оставались светлыми, долгими и солнечно-рыжими, так как в них была она – Саша. Мечущаяся душа Дмитрия Григорьевича облегченно замирала в блаженном покое, а счастливые мгновения окрашивались искрящимися в воздухе пылинками, солнечным зайчиком на сияющей коже плеча и тонким фиалковым запахом. Саша приходила почти каждый день – и впрямь за это можно было смириться с самодержавием, так сильно отвлекшим господина подполковника от семьи и супруги.

Однако жизненные отрезки черные и суетливые отнимали много больше сил и требовали несравненно больше времени, нежели моменты солнечные, что заметно отразилось даже на внешности Дмитрия Григорьевича. Всего за несколько дней он стал резче и как-то дерганее в движениях, плечи ссутулились, а под глазами залегли такие глубокие тени, что при беглом взгляде казалось, будто очки на нем не прозрачные, а с синими стеклами, как у слепого. У него появилась не свойственная ему никогда ранее привычка прятать голову в плечи, а вечерами, выходя на улицу, поднимать ворот летнего пальто и запихивать руки в карманы.

«Ничего, – частенько мысленно бормотал он, – всего неделя, много – две, и сбегу отсюда к чертовой матери. Деньги получу – и обратно в Ниццу, подальше от всех ваших змеиных дел».

Но беспощадный разум втасовывал в мысленные монологи измученного Дмитрия Григорьевича рыжие завитушки, пахнущие фиалкой, родинку на белой спине, и он еле сдерживал стон – ну куда он уедет от Саши? Хватит, пробовал – без нее уж лучше в петлю.

В терзаниях этих прожил Дмитрий Григорьевич неделю, а потом все жизненные отрезки его сравнялись в скорости, понеслись в еще более диком ритме, будто напуганная волчьим воем лошадь, которая, не слушаясь ни узды, ни кнута, тянет своего седока к обрыву, не страшась, что вот-вот под копытами ее вместо каменистой дороги окажется бездонная пустота: в двадцать четвертый день августа в Киев прибыл Столыпин, а двадцать девятого, в одиннадцать часов утра грустного праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи, на нарядный киевский вокзал медленно, в клубах пахучего дыма вполз императорский поезд.

* * *

– На Николашку ходил смотреть? – Степа презрительно сплюнул под ноги и повернулся к Богрову.

В этот раз они, слава богу, встречались в месте обычном, без угрожающей ауры: просто сидели на скамейке на Софийской площади, лицом к медному гетману. Хотя, кто знает, может, и с этим местом Степу связывало что-то ему памятное.

– Нет, на кой он мне сдался?

– А я ходил. Аж в глазах зарябило от павлинов этих разряженных и болванов верноподданнических. «Твой» там тоже был.

– Тоже павлин?

– Нет, господин Столыпин ведь аскет. Просто белый китель, фуражка да «Владимир» на груди. – Степа достал было папиросы, но, оглядевшись, спрятал пачку обратно в карман, вместо этого закинул в рот спичку. Та запрыгала в такт словам: – Решили, когда и где?

«Вот оно, – понял Богров и напрягся. – Сейчас и попросит».

– Завтра вечером, в театре.

– Ишь ты, – свистнул Степа. – Туда же проход по именным приглашениям.

– Сказали, завтра пришлют.

– Знатно. А пистолет?

– Внутри, перед спектаклем.

– Какой?

– Мой браунинг.

– Он уже у них?

Богров кивнул.

– Дома запасная обойма есть?

Снова кивок.

– А уходить из театра как?

– Мотор на улице, заведенный.

– Поня-а-атно, – лениво протянул Степа.

В надвигающихся сумерках чудилось, что булавой своей позеленевший от времени Хмельницкий указывает прямо на их скамейку, стараясь привлечь чье-то внимание к заговорщикам. Вот только никого на площади уже не было, да и длинные вечерние тени надежно укрывали сидящих от любопытных глаз, буде такие за ними наблюдали бы.

– Вот что, – сказал наконец Степа, – завтра утром я к тебе зайду, приготовь одну обойму. В антракте выйдешь из театра, я тебе ее верну.

– Ты что удумал? Я не буду его убивать!

– Не ори. Будешь. Ты не о себе думай, дурачок, а о барыньке своей. Что муженек-то с ней сделает, когда узнает про ваши шашни? А не сделает он, так мы подсобим, подпортим мордашку милашке, – хохотнул было Степа, но поперхнулся, выронив изо рта спичку: Богров схватил его за лацканы пиджака, притянул к себе и засвистел прямо в лицо:

– Только попробуй, скотина, только тронь…

И тут же согнулся пополам от короткого сильного тычка в солнечное сплетение, недоговорив свои угрозы.

– Тихо, Дима, тихо, – заботливо похлопывая по спине судорожно хватающего ртом воздух Богрова, прошептал Степа. – Чего ты так переволновался-то, а? Все будет хорошо. Ты помолчи пока, послушай, а я сейчас расскажу, как все произойдет. Мы ж не звери какие. Сам рассуди: подвоха от тебя никто не ждет. Пока все будут глазами хлопать да рты разевать, ты уже на улице, там мотор. Шоффэра ссадишь, на худой конец в ногу ему пальнешь. Куда ехать, я тебе скажу. Там хоронишься, сколько нужно будет, а потом мы тебя катером вывозим из Киева и переправляем к нашим в Швейцарию. Пассия твоя к тому времени наверняка уже освободится: идиоту Кулябке убийство Столыпина не простят, это уж как пить дать. И ты спокойно дожидаешься ее на берегу Женевского озера.

– На какие шиши? – прохрипел, держась за грудь, Богров.

– Дима, Дима, ты что? Ты ж героем революции станешь. Совсем не веришь своим товарищам? Да и рыженькая твоя к тебе не с пустыми руками приедет, муженек у нее не из нищих, а в крепости ему его капиталы ни к чему будут. Ну а вообще – с милым рай и в шалаше, особенно если шалаш в Швейцарии, – снова не удержавшись, прыснул в кулак Степа. – Так что кончай причитать. До завтра.

Глава 10

КИЕВ. Утром, в 9 час., Государь Император отбыл на маневры в 45 верстах от Киева у села Копылова. По пути в пяти пунктах были сооружены арки. На 45-й версте красовалась изящная арка, выстроенная киевским уездным земством. Она изображала крестьянскую избу. Внутри избы Государя Императора встретили девочки-ученицы и крестьянки в национальных костюмах. Тут же Его Величеству представились депутации от земства, духовенства и крестьян и поднесли хлеб-соль. Депутации поблагодарили за дарованные губернии земские учреждения. Гласный[25]25

Гласный – член собрания с решающим голосом в Российской Империи. С 1785 года гласными назывались члены городских дум, а со времени введения в действие земских учреждений – и члены земских собраний, уездных и губернских.

[Закрыть] земства проф. В. Е. Чернов произнес приветственно-благодарственную речь. Государь сел на лошадь. Начались маневры.Газета «Русское слово», 1 сентября 1911 года

* * *

Александр Иванович бросил последний взгляд в зеркало: мундир сидел безукоризненно, кончики рыжеватых усов воинственно торчали вверх. Сегодня предстоял длинный день, за которым должна была последовать еще более хлопотная ночь. В дверь постучали. На пороге стоял вице-директор Департамента полиции Веригин, сопровождавший в этой поездке товарища министра внутренних дел генерал-лейтенанта Павла Григорьевича Курлова.

– Александр Иванович, Кулябко уже внизу, авто вот-вот будет.

– Иду, Митрофан Николаевич, иду.

Спиридович повернул ключ в замке, и они неспешно спустились в столовую. В дальнем углу ее за столиком, щурясь от утреннего солнца, с которым не справлялись тюлевые шторы, потягивал кофе Николай Николаевич Кулябко. Не тратя время на приветственные формальности, господа офицеры расположились на свободных стульях. Но едва официант разместил на столике заказанный кофе, как дверь с шумом распахнулась и на полусогнутых ногах вбежал дежуривший на этаже жандарм, остановился возле подполковника Кулябко и что-то начал быстро говорить ему на ухо. Однако окончить свой доклад не успел, потому что в приоткрытую дверь столовой ворвался всклокоченный темноволосый молодой человек с возбужденно блестевшими глазами. Он бросился было к столику, но, увидав незнакомого офицера, стушевался и остановился в нерешительности посреди зала. Возникшая немая сцена длилась всего мгновение, а потом разом заговорили несколько голосов:

– Я же попросил вас ожидать в холле, – зычно рявкнул дежурный.

– Что за явление Христа народу? – недоуменно протянул Веригин.

– Дмитрий Григорьевич, дорогой, что стряслось? – поднялся Спиридович.

Лишь Кулябко растерянно хлопал глазами, скользя взглядом по лицам присутствующих. Очнулся он только от боли в ноге, на которую с силой наступил Спиридович.

– Митрофан Николаевич, это мой сотрудник, господин Аленский, – промямлил Кулябко, обращаясь к Веригину. – Вероятно, какие-то чрезвычайной важности сведения. Прошу нас извинить.

Он тоже встал из-за стола, подошел к стоящему столбом Богрову и за локоть вывел его из помещения.

– Извините, Митрофан Николаевич, придется вам допивать кофе в одиночестве. Не нравится мне этот ранний визит, пойду узнаю, в чем дело, – скороговоркой выпалил Спиридович и почти выбежал вслед за Кулябко и Богровым.

Нагнал их он у начала лестницы.

– Ко мне в номер, быстро!

У двери с табличкой «10» он обернулся к Кулябко:

– Николай, возвращайся к Веригину. Наплети ему что-нибудь про агентурные сведения: террористы приехали, с бомбами – да что я тебя учу. Главное, особо не пугай. А мы пока потолкуем с Дмитрием Григорьевичем, да?

Богров согласно кивнул.

– Ты что творишь, паршивец?! – грозно сдвинув брови, начал было Спиридович, захлопнув дверь, но, увидев, как по щекам Богрова текут слезы, удивленно осекся.

– Все пропало, Александр Иванович.

По мере того как Богров, всхлипывая и поминутно сморкаясь в моментально намокший платок, рассказывал о Степе, о вчерашнем разговоре у памятника Хмельницкому, об угрозах в адрес сестры Александра Ивановича и о том, какое, собственно, она ко всему этому имеет отношение, нахмуренные брови помалу разглаживались. Два раза в номер стучал Кулябко, но Спиридович отсылал того, не открывая двери.

– Я вчера вечером, после встречи, пытался к вам в Купеческом подойти – не удалось. Потому вот теперь здесь… – наконец закончил свою исповедь Богров и с надеждой, но и с опаской воззрился на Александра Ивановича.

Тот встал и заходил по комнате, время от времени запуская пятерню в жесткий ежик волос. Ходил он довольно долго, так что вновь объявившийся Кулябко еще раз был отослан через дверь с довольно резким указанием больше сюда не соваться и ждать внизу. Наконец хождения завершились, Александр Иванович уселся на диван, закинул ногу на ногу и закурил.

– Вот что мы будем делать. В первом антракте вы, как и договорились со своим товарищем, встретитесь у театра. Только непременно условьтесь о месте с другой стороны, не там, где мы поставим для вас мотор, это крайне важно.

– П-почему? – икая, спросил Богров. «Товарища» он предпочел пропустить мимо ушей.

– Да потому что ни к чему, чтобы шоффэр вас видел с каким-то подозрительным типом. Слушайте и не перебивайте. Заберете обойму, сунете в носок. На этом ваша задача выполнена. Степу мы возьмем по пути, без лишнего шума. В отделение не повезем – его выловят где-нибудь в Днепре рыбаки. Если выловят.

Богров снова громко икнул и испуганно прикрыл рот рукой.

– А Саша? – очень тихо, но твердо спросил он Спиридовича.

– Что Саша? Бог с вами, Дмитрий Григорьевич. Это ее личное дело, я не ханжа. Тем более что с мужем моей сестре далеко не во всем повезло. Уверен, даже у почтенных матрон и самых ревностных попов не повернется язык ее осуждать. Скажу откровенно, я ведь уже с неделю о вас с ней знаю и, признаться, весьма вам благодарен за то, что могу хоть и про себя, но от души хохотать всякий раз, когда вижу самодовольную физиономию своего зятя.

Он покровительственно похлопал Богрова по плечу.

– Ступайте домой, Дмитрий Григорьевич, нам предстоит очень нервный вечер. Господину подполковнику я сам все разъясню и дам указания касательно вашего недруга.

В очередной раз за утро закрыв дверь своего номера, Александр Иванович подошел к столу и затушил почти докуренную папиросу в бронзовой пепельнице. За спиной скрипнул паркет, полковник резко обернулся и шумно выдохнул – перед ним стоял Александр Павлович Свиридов. Позади него темнел прямоугольник открытой кабинетной двери.

* * *

Дмитрий Григорьевич кубарем скатился по лестнице, вылетел через стеклянные двери на улицу, чуть было не сшиб с ног подполковника Кулябко, стоявшего напротив входа с тем самым незнакомым Богрову молодым офицером из столовой, невнятно пробормотал извинения и, провожаемый недоуменными взглядами, почти бегом пересек площадь. На другой стороне он плюхнулся в открытый фиакр и хлопнул по спине возницу:

– Бибиковский, дом четыре.

Экипаж степенно принял с места, завернул за угол и покатил вверх по Крещатику.

Весь дальнейший день прошел как бы мимо, словно Дмитрий Григорьевич смотрел фильму, но не очень интересную, от которой можно было отвлечься, отвернуться от экрана и даже немного подремать в уютной темноте театра под мерный треск синематографического аппарата. Потому и картина, которую он проживал сегодня, получилась рваная, с явными пробелами в сценарии. Вроде бы только что он, проведя бессонную ночь, летел в пролетке через трудно просыпающийся город к гостинице, а вот уже поднимается в свою квартиру. Темный провал – и он на кухне отдает как всегда улыбающемуся Степе запасную обойму от пистолета, обернутую в утреннюю газету. Снова гаснет свет – горничная вручает надписанный пакет «для Аленского». Внутри приглашение на спектакль – «Сказка о царе Салтане», опера в четырех действиях с прологом, партер, ряд 18, место 406. Опять пауза – снова горничная, принесла фрак и сорочку. И вот он, уже полностью одетый, в начищенных штиблетах, стоя перед зеркалом, несколько раз машинально проводит щеткой по угольным волосам, накрывает их шляпой и захлопывает за собой дверь квартиры.

* * *

Спиридович прикрыл глаза и облегченно выругался:

– Черт, вы меня до смерти напугали, господин Свиридов. Я же оставил вам ключ, почему вы еще здесь?

– Извините, Александр Иванович, но вы сами сказали: обождать не менее четверти часа, лишь потом осторожно уходить. А вы вернулись раньше, да еще и не один.

Спиридович примирительно протянул руку:

– Простите мой тон, просто очень уж утро беспокойное выдалось. Сначала вы со своими петербургскими новостями, потом эти истерики. Но нет худа без добра – вы теперь, надеюсь, окончательно убедились в том, что мы не планируем убийство? А ваш тайный патрон, господин фон Коттен, проявил неуместное рвение, устраняя абсолютно неопасных свидетелей. Ну да с другой стороны – подстеленная соломка никогда не помешает. И вы уж попридержите господина Филиппова, объясните ему, что все это на благо отчизны. Прощайте.

Приложив подбородок к груди и получив в ответ такой же кивок, Александр Иванович взял со стола фуражку и перчатки и вышел из номера. Спустя двадцать минут покинул его и Свиридов.

* * *

В холле у лестницы начали звонко громыхать напольные часы, и тут же затренькало из жилетного кармана. Столыпин отложил перо, потянул за цепочку – восемь. Пора одеваться. В кабинет вошел капитан Есаулов, помог натянуть вычищенный после ипподрома сюртук. Застегиваясь, Столыпин задел рукой памятный знак от Саратовского управления Красного креста и вздрогнул, вспомнив неприятную сцену, случившуюся несколькими часами ранее. На ипподроме, пока он беседовал с киевским губернатором Алексеем Федоровичем Гирсом, одна из подошедших поздороваться дам несколько бесцеремонно ткнула веером в тот самый крест и громко спросила: «Петр Аркадьевич, что это за крест у вас на груди? Точно могильный!»

Премьер-министр нахмурился, отгоняя неприятное воспоминание, направился к выходу, но повернулся на металлический отсвет со стороны дивана. Черт! Забыл надеть проклятый панцирь. Вот уже неделю он каждый день таскает на себе эти доспехи, страдая от жары, а тут забыл. Поднял руку к вороту – и опустил. Воротнички, галстук, жилет, сорочка – черт с ним. Не убьют же его в охраняемом чуть ли не всем составом киевской полиции театре. Мотор закрытый, стрелять на улице бесполезно, а от бомбы никакой панцирь не спасет. Перекрестившись на иконы в углу, он решительно вышел за дверь. Перед крыльцом генерал-губернаторского дома стоял черный крытый автомобиль с распахнутой дверцей.

Накрахмаленный воротничок натирал шею, хотелось сорвать его и выкинуть вместе с галстуком, но Дмитрий Григорьевич медленно, с достоинством сбросил летнее пальто на руки гардеробному служащему, принял номерок и проследовал в фойе. Единственная слабость, которую он себе позволил, этикета не нарушала и внимания к себе не привлекла: он достал белоснежный платок и промокнул шею.

В глазах рябило от алмазных звезд и золотых эполетов. Казалось, один Богров во всем театре не имеет никаких регалий – даже люди во фраках были перетянуты орденскими лентами или имели что-то блестящее в петлицах. Дамы переливались бликами, словно рождественские игрушки. «Вот это «экс» получился бы, если б сейчас все их побрякушки поснимать, – мелькнуло в голове Богрова. – Пожалуй, пара больших дорожных саквояжей понадобилась бы». Хотя понятно, что при таком количестве военных и полицейских чинов всех рангов, находящихся сейчас в театре, для проведения экспроприации потребовалась бы поддержка артиллерийской батареи.

От группы офицеров, стоящей практически у входа в большой зал, отделилась фигура и направилась в сторону Дмитрия Григорьевича. Кулябко! Тот прошествовал мимо Богрова, еле заметным движением глаз пригласив следовать за собой. На некотором удалении друг от друга они прошли фойе, свернули в какой-то узкий коридор, заканчивающийся белой дверью с застекленным полукруглым окошком над ней. Пока Кулябко возился с замком, Богров нагнал господина подполковника. За дверью оказалась какая-то комнатка, то ли реквизитная, то ли просто хозяйственное помещение – света они не зажигали, довольствуясь тем, что проникал сквозь запыленное стекло из коридора.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.