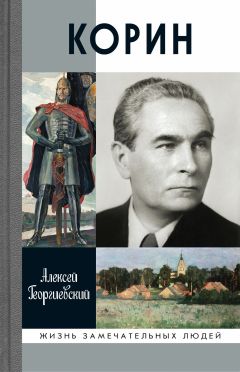

Текст книги "Корин"

Автор книги: Алексей Георгиевский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

И далее Л. Иовлева свидетельствует о том времени: «Художники сурового стиля, насколько мне известно, с большим интересом относились именно к циклу “Русь уходящая”. Вокруг Корина всегда была мифология, потому что сама идея мифологична: в этот “век-волкодав” создать и показать драму целого поколения, если хотите, значительной части народа, – для всех это было загадкой.

Александр Иванов в своем “Явлении Христа народу” показал драму человечества, но это было в другое время. Он около тридцати лет жил в Италии как отшельник и писал свою картину, время ему не мешало. Мешало, пожалуй, отсутствие денег. А ведь Корин жил в СССР, он не мог быть отшельником, он в полной мере испытал давление своего времени, этой драматической эпохи»80.

Как весьма опытный искусствовед Л. Иовлева утверждает, что после Корина доныне она не знает попыток создания подобных амбициозных проектов «нигде, ни в России, ни в мире, и думаю, что нынешняя эпоха совершенно не способствует подобным идеям. Художественные вопросы сегодня решаются иначе.

Жизнь XXI века уводит людей от раздумья, от созерцания. Мы живем в суетном мире, и трудно даже представить, чтобы кто-то сидел и двадцать лет писал одну картину. Да чтоб ее потом еще и зрители оценили»81. Но в коринских портретах цикла «заключена великая сила человеческих характеров и высокого искусства»82.

Справедливо заключает Лидия Иовлева, говоря об актуальности Корина: «Современному человеку, конечно, очень недостает таких сильных личностей, сильных характеров, каким был и сам Павел Дмитриевич, и особенно те люди, что запечатлены на портретах “Реквиема”. Корин, несомненно, восхищался ими, и удивлялся им, и пугался: всё одновременно, потому что жили они в известное время. Но в его портретах они вечные – потому что они мужественные люди, сильные духом. И этим они интересны. Современному зрителю важно знать, что такие люди были и, может быть, еще будут»83.

Мария Реформаторская вспоминает, что «в середине 1950-х годов мастерская Павла Дмитриевича Корина была местом паломничества. И я очень дорожила, – признаётся она, – любой возможностью, когда можно было присоединиться к какой-нибудь группе людей и попасть туда. Такие визиты были, с одной стороны, знакомством с художником, который не признан, а непризнанное всегда воспринималось в нашем сознании со знаком плюс, так как мое сознание определялось серединой 50-х годов, то есть “оттепелью”. А второе, это, конечно, содержательная сторона работы Корина, связанная с целым пластом “задавленной” церковной жизни. <…> Очень часто, если разговор касался этой темы, то повторялась фраза патриарха Тихона, который на вопрос, под давлением ли он оставил Престол (временно в 1923 году вынужденно отошел от дел, не снимая сана. – А. Г.), ответил: “Не под давлением, а под удавлением”.

Посещения же мастерской Павла Корина производили очень сильное впечатление. Кроме того, сознание людей того времени было воспитано на почитании искусства большого стиля. И когда русское искусство могло быть вписано в контекст большого стиля общеевропейского искусства, а с Кориным это было именно так, то это всегда было особенно достойно осознавать. <…> на протяжении 1960-х годов сохранялась убежденность, что Корин самый лучший портретист, он монументализирует модели»84.

Любопытны и характерны впечатления Реформатской от коринского «Реквиема» в его мастерской: «Громадный нетронутый холст стоял, почти пугая своей белизной, поодаль стояли высокие и пустые стремянки, а на полу, диагонально, но симметрично, радиусами расходились ряды портретов. И, действительно, впечатление было такое, что на вас “шел Бирнамский лес” в виде фигур: черных, серых, с мощными, суровыми взорами.

И вот это сочетание только белого и темного, распавшаяся на детали большая картина, являло собой, как некий симптом времени, трагедию художника и невозможность осуществления целого. Вместе с тем белый холст по контрасту с черными эскизами представлял собою своеобразную контроверзу “Черному квадрату” Малевича. Ведь “Черный квадрат” – это икона определенного направления переживания мира, я даже не говорю развития искусства. Это то, во что можно упереться.

Мне кажется, что Корин, несмотря на весь трагизм переживания, оставил белый холст по эту сторону событий, как икону гигантского света, и это можно интерпретировать, как хотите. Но этот, можно сказать, “белый квадрат” – эмблема некой недостижимости и образ, который носил в своем мировоззренческом и художественном строе Павел Корин. Вот такое было впечатление от этой мастерской. Портретный цикл и белый холст были единым целым. Выставлять портреты без холста – это анахронизм. В нетронутости холста была идея благоговения к большой картине, к пластам русской традиции, которая просвечивает в творчестве Корина, воспринимающего себя и как художника, и как в определенном смысле миссионера от искусства. Корин именно так трактовал личность художника.

И когда думаешь об огромных известных “хоровых” картинах, несомненно, восходящих к великой картине Александра Иванова “Явление Христа народу”, тогда становится понятным, что XX век, послереволюционная Россия, Россия после “перелома хребта народной жизни”, не могла подняться до большой картины. Это был и приговор, и, вместе с тем, уважение к тому искусству, которое занимало очень серьезное место в русской традиции. И, кроме того, в этом, несомненно, было и некое ожидание, надежда.

В портретах же Павла Корина к «Реквиему» есть испепеляющая сила, <…> эти портреты <…> производили впечатление огромного духовного напора…»85

Одного из художников «сурового стиля», возможно, действительно самого из них интересного – Виктора Попкова («Хороший человек была бабка Анисья», «Вдовы», «Шинель отца»), – известный искусствовед А. Морозов сравнивает с Павлом Кориным, причем в таких оборотах: «обоим им было свойственно…»86 и проч. На мой взгляд, это всё равно, что сравнивать, ставя на один уровень, например, неплохих художников эпохи Возрождения Андреа дель Сарто или Джулио Романо с Микеланджело, тогда как они различаются никак не меньше, чем на несколько регистров. Так же, как и Попков с Кориным. (Кстати, Павел Дмитриевич однажды видел во сне Микеланджело, рассказывал: «Говорили с ним о перспективе в живописи. Встал потрясенный и взволнованный…») А Виктора Попкова, пожалуй, скорее надо сравнивать, ища соответствия в смежных видах искусства, не с Владимиром Высоцким, как это делает далее Морозов, а с нашими замечательными «почвенниками» того времени, представителями так называемой «деревенской прозы». Конечно, Попков испытывал влияние Корина, но прямых контактов между ними, насколько мне известно, не было. Попков присутствовал на отпевании Павла Корина (тогда в Успенской церкви Новодевичьего монастыря было много народа) и тогда же, уже после смерти мастера, на девятый день на поминки Павла Дмитриевича его привел в коринский дом Жилинский.

Еще меньше оснований для сравнения с Павлом Кориным может быть у Ильи Глазунова, который попытался «перехватить» коринскую идею русского Собора («Россия вечная», «Мистерия XX века»): эти его работы, имеющие генезис в западных коллажах, я бы отнес не к сфере живописи как таковой, а скорее к художественной публицистике.

Сам Глазунов в своих мемуарах вспоминал эпизод об очередной его «забаллотировке» в Академию художеств. Этот казус был известен в художественных кругах еще до его мемуаров. К ожидающему результатов Глазунову вышел председатель приемной комиссии Дементий Шмаринов и со всей деликатностью, но, как оказалось, и с большим юмором и иронией обратился к нему: «Вы знаете, голубчик, у нас здесь, среди академиков, две партии, которые постоянно борются друг с другом, противоречат, но вы служите для нас фактором благоприятным – примирения: мы все против Вас». Причины такого неприятия, помимо живописных, следует, по-видимому, искать в личностной плоскости. Для Глазунова с самого начала его деятельности был характерен мощный самопиар, не свойственный истинно русской традиционной культуре, при облегченности художественных средств, где-то с преобладанием спорной публицистичности. Этим, «по типологии», при всем их различии – тематическом и идеологическом – Глазунов сходен в нашей культуре с Евтушенко, а отчасти – с Никитой Михалковым.

А непосредственно с Павлом Кориным у Глазунова произошел эпизод встречи-отторжения, после которого он стал отзываться о мэтре, никогда не упоминая его в числе предшественников, только негативно[6]. А эпизод был такой. Как-то, году примерно в 1965-м, Павел Дмитриевич Корин, уже прославленный маститый художник, прогуливался с женой у прудов около Новодевичьего монастыря. Здесь же оказался на пленэре молодой, но уже шумно известный Илья Глазунов. Подлетел, стал показывать мэтру какую-то иностранную газету, кажется «Фигаро»: «Вот, смотрите, Павел Дмитриевич, как обо мне западная печать отзывается». – «Не тем, Илюшка, хвалишься!» – строго ответствовал, уходя прочь, Корин.

В «оттепельно» противоречивое время во второй половине 50-х – начале 60-х годов положение Павла Корина вроде бы изменилось в лучшую сторону, к нему пришло общественное признание. После того как его недоброжелателя Александра Герасимова сместили в 1957 году с поста президента Академии художеств, Корина избрали академиком (в 1958 году), ему были присуждены золотые медали на Всемирной выставке в Брюсселе (за портрет М. Сарьяна) и Академии художеств СССР в 1958 году (за портрет Кукрыниксов), но при подготовке персональной выставки в начале 60-х годов – к 70-летию со дня рождения – его заветная тема «Уходящая Русь», конечно же, не предполагалась к выходу из-под запрета. Если бы… Если бы не стечение уникальных обстоятельств.

Дело в том, что как раз в эти «оттепельные» годы власти стали использовать творчество Корина для демонстрации «советских свобод» приезжим высокопоставленным и знатным иностранцам (в их числе были, например, известные художники Рокуэлл Кент, Ренато Гуттузо и др.). Для чего по личной просьбе министра культуры СССР Екатерины Фурцевой Павел Дмитриевич принимал их в своей мастерской.

И когда при подготовке большой юбилейной выставки художника в Академии художеств в конце 1962 года он захотел выставить портреты «Уходящей Руси», а «местное» начальство воспротивилось этому, то обращение непосредственно к Фурцевой решило дело: она не могла отказать в силу означенных причин, тем более что в тот момент – и это, скорее всего, и стало решающим фактором – Корин попал в больницу с очередным инфарктом, осложненным воспалением легких. Прасковья Тихоновна объявила министру, что «Павел Дмитриевич не переживет, если эти его работы снимут».

Выставка с портретами подвергаемых в то время особому остракизму со стороны властей представителей русского духовенства стала своего рода «бомбой». Она пользовалась оглушительным успехом. В столицу на протяжении почти двух месяцев съезжались любители живописи из других городов, о чем свидетельствует книга отзывов, которую в «двух томах» по просьбе художника по окончании выставки передали ему (сейчас она хранится в архиве Дома-музея П. Д. Корина). Так что творчество Корина прогремело, можно сказать, на всю Россию. К тому же эту выставку не смогли обойти вниманием средства массовой информации, и при всех тогдашних цензурных ограничениях (конечно, акцент делался на других его работах), совсем не говорить об «Уходящей Руси» было невозможно. Павел Дмитриевич был доволен все-таки нашедшим его в завершении жизни заслуженным всенародным признанием. Он говорил с горьковато-грустным удовлетворением: «Нынешний успех для меня утешителен после многих-многих лет гонения и травли».

Он даже выписал некоторые из отзывов в свою записную книжку (или Дневник): «Уважаемый Павел Дмитриевич. У нас сейчас нет ни одного такого настоящего живописца, как Вы. При исключительном мастерстве Ваши работы очень современны и остры. Не верьте людям, которые говорят, что Ваши этюды к “Уходящей Руси” – потрясающей разоблачительной силы. Это, прежде всего, глубоко психологические образы, высокохудожественные. И это – главное. В этом искусство». Или еще один: «“Уходящая Русь” для меня откровение, я не знал, что Корин такой сильный, чисто русский человек. Корин – душа и совесть народа, его чувства, его муки, его слава. В скупых выражениях, в лаконичных формах, в скупых красках он дает выражение главного, которое невольно захватывает своей живой правдой. Ему веришь во всем»87.

«Неподцензурный» «глас народа» впечатляющ. Он славит гений и труд мастера. Приведу еще ряд записей, оставленных в книге отзывов.

«Сила Микеланджело соединена с величайшей тонкостью духовного образа картин Нестерова».

«Я вижу родство с лучшими традициями русской литературы, в частности с Достоевским».

«По силе только с Мусоргским можно сравнить Корина».

«“Уходящая Русь” будет жить вечно».

«Из комнаты “Уходящей Руси” очень тяжело и не хочется уходить. Ведь больше этого, м. б., никогда не увидишь. Я предлагаю организовать постоянный музей с картинами Корина».

«Это прекрасно и огромно. Читаешь душу русского народа. Непонятно и дико, что до сих пор этот огромный мастер так мало выставлялся и пропагандировался…»

«Эта выставка – рассказ сильного, умного, очень русского человека о сильных, умных, очень русских людях».

«Вот где мощь человеческого духа, величие и красота его».

«Низко, до земли кланяемся за Ваш гигантский, героический подвиг художника, утверждающего и продолжающего русское самобытное искусство».

«Казалось, что невозможно уже такое радостное, до боли в сердце волнение искусством».

«Как будто удар – физический, – после которого открывается все по-новому».

«Счастлив, что живут такие великие русские художники».

«Эта выставка – настоящий праздник русской культуры».

«Уходишь с выставки потрясенный, взволнованный, радостный, что у нас есть такой художник»88.

Устроитель выставки А. Кулешов вспоминал о разговорах, какие шли в ее залах в присутствии самого мастера. Его, конечно, постоянно окружал народ, выражавший свои восторги, благодарности. «Если бы выставить Ваши картины в США или Англии, Вам рукоплескали бы так же, как нашему прекрасному балету», – говорил один из посетителей. «Ваше творчество отразило дух, мощь и силу русского народа, оно в одном ряду с мировым искусством»89, – утверждал другой. «Как могло случиться, что такие замечательные картины выставлены впервые? Ведь по этим картинам могли учиться поколения художников!» – восхищался третий. «Сегодня, после повторного посещения выставки, я почти уверился в том, что картина “Уходящая Русь” написана. Она мною зрительно ощущалась среди выразительных этюдов к ней»90, – выражал свою точку зрения следующий. И еще: «Серия портретов “Русь уходящая” просто потрясающа. Каждая черточка показывает характер человека»91.

Следует отметить, что именно на этой выставке, при ее оформлении в отсутствие Павла Дмитриевича, дабы снивелировать звучание все-таки, со скрипом, оставленных полотен «Реквиема. Уходящей Руси», чиновные советские искусствоведы решили как бы слегка изменить, «проинверсировать» ее название – на «Русь уходящую», умаляющее трагический смысл задуманной картины. (название «Реквием» было вообще «снято с повестки дня».) Так, при входе в конференц-зал, где и были экспонированы основные портреты цикла, висела аннотация именно с таким названием. Павел Дмитриевич, только вышедший из больницы, не мог этому воспрепятствовать; он был удовлетворен уже тем, что «этюды» остались в экспонировании. Хотя сам он (так же, как и Прасковья Тихоновна) никогда не употреблял такого измененного не им самим названия своей основной работы. Тем не менее оно укоренилось впоследствии, что неверно и надо исправить, ибо подобная «инверсия» искажает видение самого художника. Горький говорил Корину именно об «Уходящей Руси». Корин принял такое дополнительное название, ибо оно не противоречило его «Реквиему» (исходу). Такое название являлось как бы и продолжением нестеровской «Святой Руси». «Святая Русь» – «Уходящая Русь». Это было логично. И никак иначе.

На выставке было представлено меньше половины из тридцати коринских этюдов к «Реквиему», но по-преимуществу из основных. Кроме того, был вывешен этюд под названием «Спас Ярое Око», созданный Кориным во время интенсивной работы над «Уходящей Русью», но формально в нее не входящий.

Известно, что существует такой иконографический лик Христа с гневно укоризненным взглядом на людей, на их прегрешения: это Христос, принесший «не мир, но меч».

На коринском этюде-картине икона Спаса «Ярое Око» с серебряными лампадами и отсветом рубиновых огоньков, явно находящаяся в церковном интерьере, по настрою воспринимается в одном ключе с образами «Реквиема». Как Недреманое Око, глядящее свыше: и те кровь и грязь человеческих отношений, что Оно видит, варварское отношение к Церкви Божией, приводят в гнев, сокрушение.

Во время коринской выставки в США в 1965 году один американский миллионер предлагал за этот шедевр любые деньги, но Павел Дмитриевич оставил работу у себя.

В ней видно отношение художника к своей эпохе, не позволившей ему свободно распоряжаться своим талантом, доводить до конечного осуществления все замыслы.

Советский же официоз в то время стремился всяческими способами дискредитировать персонажей коринского цикла, толкуя о якобы разоблачительном характере их изображения художником, желая «канализировать» восприятие «Реквиема» Корина именно в таком им нужном духе.

Как это бывает с выдающимися произведениями по их появлении «в свет», вокруг них сразу рождаются дополнительные версии, догадки, мифы. Так происходило и в этом случае. Кому-то пришла в голову мысль-фантазия, что художник первоначально якобы намеревался поставить на первый план композиции большевика-чекиста в кожаной куртке над грудой золотых, серебряных окладов, крестов, чаш, других церковных предметов. То есть в центре оказывался эпизод изъятия церковных ценностей – как наиболее показательный для политики захвативших власть коммунистов. И таким образом предлагался картине сюжетный «фокус». Этот слух «взял на карандаш» писатель Владимир Солоухин и в известной своей очерковой работе «Письма из Русского музея» в журнальном варианте допустил следующий пассаж:

«Картина “Русь уходящая” по первоначальному замыслу должна была называться “Изъятие церковных ценностей”. Так говорят. В центре Успенского собора в Кремле – груда золотых и серебряных вещей. Около них человек в кожаной куртке. Заполняя собой весь остальной интерьер собора, стоят и смотрят на происходящее служители церкви разных рангов, от митрополита до простого монаха. Тут же безногий юродивый, тут же крестьяне – отец с сыном, и другие – более тридцати фигур, более тридцати глубоких и точных характеристик, данных в отношении к происходящему. Безногий юродивый с голубыми глазами готов броситься и разорвать. В том – гордость, в том – презрение, в том – затаенная мечта о возмездии, в этом – оттенки страха, этот (крестьянин, например) думает крепкую, крепкую думу.

Горький, говорят, прокорректировал дерзкий по тем временам замысел художника. Во-первых, он посоветовал убрать из центра композиции груду золота и кожаную куртку и тем самым превратить картину в грандиозный групповой портрет, вписанный в интерьер Успенского собора. А во-вторых, он посоветовал назвать этот групповой портрет “Русь уходящая”.

Так мне говорили, или, может быть, многое дорисовало воображение. Во всяком случае, если подходить к каждому эскизу неосуществленной картины с этим ключом, каждый эскиз, каждое лицо, каждый характер расцветают по-новому, по-особенному, каждый из них приобретает особый смысл.

То ли время влияло на состояние духа каждого человека, а художника тем более, то ли жалко было расставаться с первоначальным замыслом и подменять его пусть и хорошим, но подсказанным, то ли просто не хватило физических сил – картина осталась неосуществленной. Я упоминаю о ней к тому, что эскизы, когда их выставили на обозрение, произвели настоящий фурор среди публики, а выставленные в Америке стяжали заслуженную славу Павлу Дмитриевичу Корину и за рубежом»92.

Павел Дмитриевич, относившийся к писателю и его творчеству по-доброму, тем не менее отчитал его по телефону за вольность, ибо никогда не имел подобного плана и мыслил свою эпопею исключительно в тональности высокой патетики, избегая вообще каких-либо элементов «жанра» в своем творчестве: «Вы могли бы снять телефонную трубку и узнать непосредственно, был ли у меня такой замысел».

Солоухин в издании отдельной книжкой своих «Писем…» указанный пассаж исключил, но в последующей своей очерковой работе, уже почти через двадцать лет, в 1984 году: «Продолжение времени. Письма из разных мест», как бы продолжающей предыдущую, вернулся к теме коринского «Реквиема» и предложил новую версию, однако ненамного отличающуюся от прежней:

«По общепринятому мнению, картина должна была изображать выход из Успенского собора в Кремле всех изображенных людей (на этюдах. – А. Г.). Но достаточно взглянуть на эскиз несостоявшейся картины, чтобы увидеть, что люди эти никуда не идут, они стоят. Но если они стоят, то почему спиной к алтарю и иконостасу, а лицом к выходу? Так в церкви никто никогда не стоит, разве что и правда перед выходом из нее. Это-то положение изображенных и наталкивает всех на самую ближайшую мысль – они выходят. Но они не выходят. Это видно и из сугубо статичного положения фигур, а главным образом – из той напряженности, которая у них на лицах.

Дело в том, что они не выходят, а ждут. В этом и есть та маленькая тайна коринского замысла, которую непременно надо знать при разглядывании его этюдов.

Да, все эти люди, олицетворяющие уходящую, побежденную Октябрем Россию, стоят в интерьере Успенского (главного в России) собора спиной к алтарю, а лицом к входным дверям. Они стоят и ждут. За стенами собора, в Москве, в стране всё уже произошло. Железный, беспощадный (к ним) ветер революции уже свистит, уже гуляет снаружи, над собором, над Кремлем, над всей Россией. Вот-вот двери распахнутся, и этот ветер, ветер революции, ворвется в собор и сдует, выдует всех, и останется пуст Успенский собор….

Теперь-то вот и надо смотреть на этюды: кто как ждет. В этом все дело. А ждут они все по-разному. Посмотрите теперь на безногого нищего, на митрополита Трифона, на крестьянина с сыном, на молодого монаха, на слепого, на схимницу, на молодого иеромонаха, на молодую монахиню, на иеромонаха (в этюде “иеромонах и епископ”), на всех на них, посмотрите, наконец, на этюд “Спас Ярое око”, тоже приготовленный ведь для этого полотна (хоть он и не попал на эскиз картины, но всё равно он выражает замысел), посмотрите на всё с точки зрения “кто как ждет”, и у вас в руках окажется ключ»93.

Владимир Солоухин, много понимавший своим здравым крестьянским умом, но, как и многие, будучи лишен в силу времени и обстоятельств традиционного духовного воспитания и, соответственно, изначальной религиозной культуры, непросто шедший к ней (что отразил в своем творчестве), предлагает типично советскую трактовку. Трактовку, сходную с прежней, с тем же «земным», горизонтальным видением, где земная стихия ветра – в данном случае к тому же избитый, банальный образ «ветра революции» – всё решает, является ключом к пониманию картины.

Ведь ни для кого же не было скрыто, что это «РЕКВИЕМ»!

Что уж говорить о записных советских искусствоведах, если даже такой незашоренно мыслящий писатель, как Солоухин, один из лучших представителей тогдашнего «почвенничества», не смог до конца понять, уяснить подлинный смысл коринской картины, оставаясь все-таки в чем-то «советским писателем». (Об этом термине: «советский писатель», «советский художник» речь у нас еще впереди, применительно, естественно, к творчеству Корина.)

«Записные» же искусствоведы той поры демонстрировали утлый материалистически-атеистический, начисто лишенный «вертикального зрения» подход. Вот образчик подобного «искусствоведческого анализа»:

«… Корин задумал свою огромную картину как торжественный реквием, как высокую трагедию. Но трагедия лишь тогда обретает настоящую жизненную силу и величие страстей, когда при конфликтном столкновении сил погибающая сторона обладает своей исторической справедливостью и человеческой красотой. У персонажей “Уходящей Руси” таких качеств нет. Лучше всех это доказал сам Корин в своих этюдах. Он изобразил с замечательной пластической рельефностью и психологической силой вереницу духовных и физических калек, упорствующих фанатиков, слепорожденных, умирающих без прозрения. Все они, даже те, кто помоложе и покрепче, обречены и находятся на разной стадии умирания. И это будет смерть без воскресения, без продолжения в живом движении нынешнего мира». «Как ни тяжка их судьба, но их смерть, их “уход” не создают подлинно трагической коллизии, ибо, правда и справедливость – не на их стороне <….>» (А. Каменский)94.

Или вот, например, такие «перлы», продиктованные, конечно, «единственно верным» марксистско-ленинским искусствознанием, а также необходимостью отработать свое положение присяжных советских искусствоведов:

«Перед нами – хмурые монахи и неистовые богомолки, надменный архимандрит и иссохшая игуменья, похожий на лешего юродивый и мрачные схимницы. Все в целом производит впечатление многоликого и многоголосого хора, поющего какую-то страшную, похоронную песнь. Это стихия, сильная своей решимостью и фанатической верой, но враждебная новому миру, чующая свою неминуемую гибель» (Л. Зингер)95.

Или, например, тот же А. Михайлов, автор монографии о творчестве Корина: «Сама идея картины была, конечно, ложной, так как говорить о народном движении в мифическое “царство божие” в 20—30-е годы XX века, после того как свершилась величайшая из социальных революций, – было глубоким заблуждением…»96

Это уже явно не «ритуальное оттаптывание», а некая помраченность сознания.

Когда же «непредусмотренно» для властей «на местах» и даже, по-видимому, для идеологического отдела ЦК КПСС коринские портреты к «Уходящей Руси» «выплыли» на свет Божий, среди тех же официозных лиц и причисленных к ним «записных» искусствоведов была найдена подходящая, как теперь говорят, «фишка»: говорить и писать, будто Корин, создавая их, сам-де того не ведая, вложил в персонажей «Уходящей Руси» большую разоблачительную силу, то есть невольно и не желая того характеризовал их как фанатиков, противостоящих новому, и т. д.

«Картина, к написанию которой Павел Корин так стремился… стала его личной – человеческой и художнической трагедией… Он во многом сочувствовал своим героям, он в чем-то разделял их убеждения, их веру, но кисть художника-реалиста, кисть, не знающая ни лжи, ни полуправды, помимо воли Корина лишила персонажей “Уходящей Руси” героического ореола, показала в их глазах не веру, а фанатизм. Торжественный трагизм, о котором мечтал Корин, не получился. Скорее – это шествие обреченных, гордых, непримиримых, но обреченных… <…> Они уходят из истории. Навсегда. Тени. <…> В душе художника все эти годы шла сложная борьба, трудная перестройка, нелегко и непросто поворачивался он к новой жизни. Но год за годом Корин всё глубже осознавал историческую правду и неизбежность революции <…> По существу, все герои “Уходящей Руси” – опоздавшие. Поезд истории ушел без них. Год за годом это всё острее чувствовал художник, и тем глубже становилась его личная трагедия, трагедия человека чистой совести, вынужденного в мучительных переоценках менять свои взгляды и убеждения. Он, воспитанный в преклонении перед моральным авторитетом церкви, всё яснее осознавал бессилие ее догматов перед идеями революционного преобразования страны» (С. Разгонов)97.

Абсурдное смешение понятий! Всё то же.

Могу свидетельствовать – на правах крестника Корина, – что никакой «переоценки» и перемены своих убеждений Павел Дмитриевич не претерпевал, а, наоборот, был очень цельной натурой и держался своих взглядов твердо, оставаясь во все дни своей жизни ревностным христианином, а к революции относился как к величайшей трагедии. И, конечно, персонажи «Реквиема. Уходящей Руси» не несут, объективно, никакой ни «разоблачительности», ни фанатизма, о чем речь уже шла в книге ранее.

Удивительно, но выдержки из «советской прессы» приведены мною в том числе и из не так давно вышедшего издания: Павел Корин. Реквием. К истории «Руси уходящей» (М., 2013), подготовленного Третьяковской галереей, и поданы они там без какого бы то ни было комментария. Как будто все эти замшелые характеристики, обусловленные советской партийной «идейностью», можно принять сейчас за правду или достойную внимания точку зрения… Всё это очень странно. Но кое-что проясняется, если обратить внимание на вступление к изданию, где Павел Корин определен как «советский художник». Это всё равно как, предваряя разговор, например, о романе «Мастер и Маргарита» назвать его автора Михаила Афанасьевича Булгакова советским писателем: так же нелепо.

И вот сейчас необходимо остановиться на этих определениях, ибо всё это совсем не так просто.

Если речь не идет о произведениях «социалистического реализма», то о художниках, писателях, хотя и живших в советскую эпоху, следует говорить – писатель такой-то или художник: русский советского периода или, допустим, киргизский советского периода, литовский и т. д. Так было решено и принято в институтах Академии наук (РАН) еще в девяностые годы. Таким образом рельефно подчеркивалась, как и до революции, национальная принадлежность автора и было отвергнуто прежнее политико-идеологическое понятие «советский художник». Если даже он жил в то время, когда коммунистические власти пытались всех «мазать одной краской», выдумав очередную химеру – о новой исторической общности: советском народе.

Поэтому тенденция определять деятеля искусств как «советского» только из-за того, что он жил во времена СССР, ненаучна, она повторяет зады канувшей в Лету коммунистической пропаганды и в новое время абсурдна. Если только деятель не был «певцом РКП(б)», как, например, послереволюционный Маяковский или какой-нибудь автор «Ленинианы». Тогда употребление этого термина уместно. Но только в таких случаях.

Павел Корин, конечно, не является «советским художником», как бы того ни хотели тогдашние компартийные власти, вручившие ему Ленинскую премию, а позже (когда он уже лежал на смертном одре) и орден Ленина. Только несколько его работ «на потребу», работ вынужденных, можно счесть подходящими под обсуждаемое определение. Это крайне неудачные «Марш в будущее» для неосуществленного Дворца Советов, две мозаики для «Комсомольской-кольцевой» (одна из них заменила в хрущевское время «Парад Победы») и одна мозаика для «Павелецкой». Вот в принципе и всё. Конечно, Павел Корин – русский художник советского периода. Следует к тому же принимать во внимание, как говорится, «общий пафос» творчества, а он у Корина далек от соцреализма, идет с ним вразрез.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?